データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 古代Ⅱ・中世(昭和59年3月31日発行)

二 源頼朝の挙兵と河野氏の雌伏

源頼朝の挙兵と河野氏

源頼朝は、源氏の嫡流義朝の三男である。父義朝が平治の乱に敗れて以来、伊豆の蛭が島に流され、その地でひとり流人の生活を送っていた。本来ならば一介の流人として亡き源氏の人々の菩提を弔うための読経と写経のうちに一生を過ごすはずであったが、時代が頼朝を必要としたというべきであろうか、成人するにしたがってその周辺はしだいにあわただしくなっていった。平氏政権に失望した関東の在地領主=武士たちのなかには、時とともに頼朝に期待を寄せる者が増えていった。しかも東国は、今でこそ平家に服しているが、かつては頼朝の先祖頼義や義家が、陸奥の反乱の鎮圧をはじめとして縦横に活躍した土地柄であり、東国武士の心のなかには、そのような記憶がいまだ生々しく生きていた。このような、頼朝と東国武士の結びつきは、彼が伊豆の在庁官人北条時政の娘政子を妻とすることによって、さらにいっそう強固なものになった。こうして治承年間(一一七七―八〇)ころ、関東地方には頼朝を中心にして反平家の勢力が着々と形成されつつあった。

ちょうどそのような時、都で源頼政が、後白河上皇の皇子以仁王を奉じて反平家の兵を挙げた。治承四年(一一八〇)四月のことである。頼政の軍事行動そのものは、期待したような諸方面からの援軍を得られず、短時日のうちに鎮圧されてしまったが、重要なことは、これを契機にして以仁王の平家征討の令旨が全国の源氏に発せられたことである。その令旨は、伊豆の頼朝の許にも届けられた。頼朝は令旨を陣頭に掲げて、同年八月伊豆の目代山木兼隆を襲撃した。

源氏の棟梁頼朝立つの報は、またたくまに全国に伝播した。そして、それに刺激された反平家勢力が各地に蜂起した。治承四年の九月には源義仲が信濃国木曽に、武田信義が甲斐国にそれぞれ兵をあげ、さらに一一月には近江源氏や美濃源氏がこれに続いた。これらは、いずれも源氏の一族であり、地域的にも畿内近国か東国が主であったが、そのようななかで源氏と特別なつながりも持たず、地域的にも平家の影響力の強い西国にあって、いち早く挙兵したのが、伊予の豪族河野氏であった。河野氏の挙兵の時期は諸書に相違があって必ずしも明確ではないが、最も信憑性が高いと考えられる『吾妻鏡』は、治承五年(一一八一)閏二月一二日の条に「伊予国住人河野四郎越智通清、平家に反せんがため、軍兵を率いて当国を押領の由、其聞えありと云々」と記している。治承五年の閏二月に河野通清挙兵の報せが鎌倉に届いているのであるから、治承四年の末か、翌五年の始めには河野氏の反平家の行動は始まっていたものと考えてよいであろう。

しかし、このような早い時期における、しかも平家の影響力の強い地域での蜂起は、河野氏にとってきわめて危険な行動であった。それかあらぬか、同年の八月には早くも河野通清の戦死が都に伝えられている(吉記)。その通清戦死の状況を、例えば流布本『平家物語』巻六は、「去年(治承四年)の冬の頃より、伊予国の住人河野四郎通清、一向平家を背いて、源氏に同心の間、備後国の住人額入道西寂は平家に志深かりければ、その勢三千余騎で伊予国へおし渡り、道前・道後の境なる高直(縄)城におし寄せて、さんざんに攻めければ、河野四郎通清討死す。」と伝えている。

『平家物語』の記述をそのままうけとることはできないが、通清の挙兵にあわてた平家が、備後国から大軍を派遣して、一気に反乱軍を押しつぶそうとしている様子を読みとることはできよう。平家にとっては、伊予国は自らの支配地域の一部と考えていただけに、通清挙兵の衝撃は大きかったに相違ない。いっぽう通清の方は、はるか関東地方にある源氏の力を頼みにすることもできず、わずかに本拠高縄城(北条市)に立籠って、平家の大軍を相手に絶望的な抵抗を試みるのが精一杯のところであった。

しかし、通清の死によって伊予国における反平家の行動が一挙に終息してしまったわけではない。それどころか、それは通清の子通信によってうけつがれ、河野氏の本格的な行動はこの通信によって進められる。しかしそれにしても、河野氏はいったいなぜ、源氏の援助が期待されるはずもない時期に、平家勢力のまっただなかにおいて無謀とも思えるような反平家の行動をおこしたのであろうか。河野氏にとってそれは一種の賭けであったに相違ないが、彼らをそのような危険な賭けに駆りたてたものはいったい何であったのであろうか。

源氏=河野氏提携説への疑問

河野氏のそのようないち早い挙兵を、それまでに形成されていた源氏との特殊な結びつきによって説明しようとする考え方がある。いわく、頼朝挙兵以前に頼朝から密書が届いていてそれにしたがって通清は行動した、いわく、平安時代の末期から河野氏はすでに源氏と密接なつながりを有していた等々、いってみれば源氏=河野氏提携説とでもいうべき考え方である。このような考え方の根拠は、主として『予章記』をはじめとする河野氏関係の家譜類にある。同書が、通清の祖父親経の時、伊予守源頼義の四男親清を養子に迎えて家を嗣がせたと記していることはさきにも述べたとおりであるが(前章第四節)、これによって河野氏と源氏との間に強固なつながりができたとされるのである。その証拠として『予章記』は、源頼朝書状など源氏の人々に関係する古文書六通を収録している。

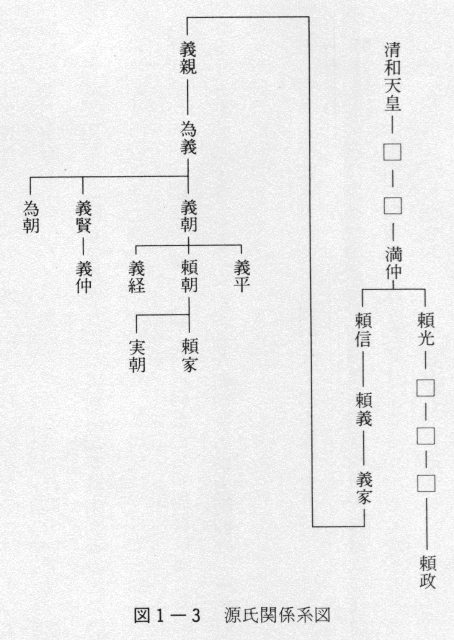

しかし、これらの記事や古文書には、すこぶる疑問が多い。まず親清養子説であるが、源頼義が伊予守であったことは事実にしても、源氏の系図の中に親清なる人物を見出すことはできない(図1―3参照)。また六通の古文書にしても、古文書学上から見て疑わしい点が多い。このようなことから考えて、『予章記』の記載を根拠にして、頼朝挙兵以前に、すでに河野氏と源氏との間に何らかの提携関係が生じていたと考えるのには、かなりの無理があるのではないだろうか。だとすると、そのような関係を前提にして河野氏の挙兵の理由を説明することはできないことになる。

もし河野氏と源氏の間に何らかのつながりができたとすれば、それは争乱の過程で通信が勲功をあげ、それが頼朝によって認められた後のことであって、『予章記』の記すような両者の姻戚関係などは、そのことをふまえて後世述作されたものではないだろうか。いずれにせよ、伊予国が争乱にまき込まれていく理由を、国内の諸勢力と源氏の姻戚関係に求めたりするのは、ある意味では問題を不当に小さくしてしまうことになると思う。ほんとうの理由は、もっと当時の伊予国の社会の状況と密接につながっているのではないだろうか。

その際重要な意味をもってくるのは、河野氏と並ぶ有力武士団新居氏一族の動向である。新居氏がすでに平安末期に平家の家人化していたらしいこと、また争乱の過程でその一族の何人かが平家の陣中にいたことなどについてはすでに述べたとおりであるが、さらに重要なことは、そのような新居氏が、伊予国内のどの地域にどのくらいの勢力を有していたかということである。これについては、第一編第三章四節を思い出していただきたい。そこでは、『新居系図』を手がかりにして新居氏の武士団としての発展を見たのであるが、そこで明らかになったのは次のようなことであった。すなわち、新居氏は、平安末期から鎌倉初期にかけて、越智郡を中心にして、西は浮穴郡から伊予郡まで、東は周敷・桑村両郡から新居郡にまで支配を拡大していったという事実である。とすると、このような新居氏の勢力範囲は、ライバル河野氏のそれとどのような関係があるのであろうか。

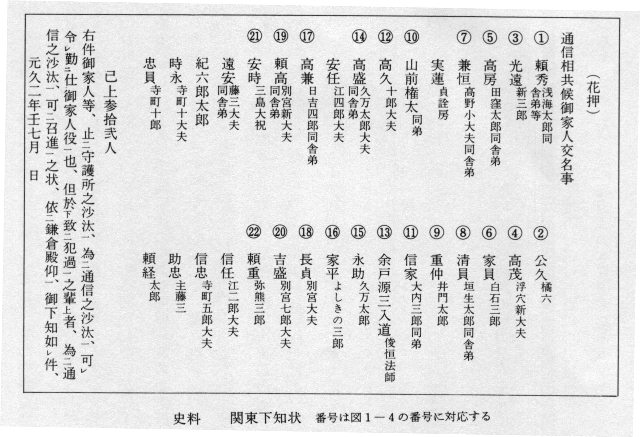

河野氏の勢力範囲

平安末期における河野氏の勢力範囲を直接示してくれるような史料を、残念ながら私たちは手にすることができない。しかし、それにかわるものとして、時代はやや下るが、元久二年(一二○五)閏七月の関東下知状を利用することができるかもしれない。次頁史料は、参考のためにこの関東下知状の全文を示したものである(河野通堯文書・一二五)

これは、源平争乱後鎌倉将軍が「守護所の沙汰を止め、通信の沙汰とな」さしめた伊予国の御家人三二人の姓名を掲げた興味深い文書である。文書発給年が元久二年であるという点では、直接争乱前の河野氏の勢力範囲を示すものではないが、ここで通信がこの三二人の統率を認められたということは、彼らが争乱の最中に通信の統率下にあったからのことであろうから、争乱時もしくはそれ以前の河野氏の勢力範囲を知る間接的な史料としては利用することができるのではないだろうか。またこの文書は、様式・内容ともにこの時代の関東下知状としては異例な点が多く、古くから偽文書とされている。しかし、別の研究によってその作成の時期は鎌倉後期であることが明らかにされているから、仮に偽文書であるにしても、史料的価値は十分にあると考えてさしつかえないであろう。

このように、前記の関東下知状は、史料としてのいろいろな制約を有するものであるが、河野氏の勢力範囲を知ることができる数少ない史料であるが故に、古くから多くの研究者の注目を集めてきた。その先鞭をつけたのは『伊予史精義』等の名著で知られる故景浦直孝(稚桃)である。景浦を始めとする諸先学の業績を参考にして、文書中の武士の根拠地を推定し、それを地図中に図示したのが図1―4である。これによると、河野氏の勢力範囲は一族の根本所領である風早郡河野郷(北条市)を中心にして、東は越智郡、西は和気郡・温泉郡・浮穴郡・伊予郡にまで広がっていることがわかる。また、これら三地域の中では、現在の松山市周辺の道後平野に分布が最も密であることがはっきりと表われており、このことは、この伊予国最大の農耕地帯が、河野氏の最も関心の深い進出地域であったことを示している。これらのことから、河野通信の率いる武士団の勢力範囲は、ほぼ伊予国の中央部、越智郡から伊予郡にかけての一帯であったということができるのである。

河野氏と新居氏の競合

ここで改めて、新居氏の勢力分布を示す第一編図3―8と、河野氏のそれを示す図1―4を見比べてみることにしよう。そこからどのようなことがわかるであろうか。まず新居・周敷・桑村などの東予地方一帯は河野氏の力はほとんど及んでおらず、ここでは新居氏の優位がはっきりしているようである。逆に河野氏の本貫地である風早郡やそれに近い和気・温泉両郡には新居氏の勢力はほとんど及んでおらず、ここでは河野氏の力が優っている。問題は、東予地方の越智郡と中予地方の伊予・浮穴両郡である。前者は国衙の所在地として伊予国の中枢をなす地域であり、後者はさきにも述べたように伊予国最大の農耕地帯であって、両地域とも、河野氏にとっても、新居氏にとっても、武士団の発展のためには欠かすことのできない地域である。前掲両図は、この両地方で両氏の勢力が拮抗していることを明確に示しているのである。このことは、この地域の在地支配をめぐって、両氏の利害が鋭く対立していたであろうことを十分予想させるものである。

両者の対立は、必ずしもこのような勢力範囲の重なりあいと、そこから生じる在地支配の衝突にばかりあったわけではない。他に、両氏がともに伊予国衙の有力在庁官人であったことも見逃してはならない点であろう。新居氏が在庁の調所・案主所・四度使等の官職についていたこと、河野通清が「伊予国在庁川名大夫」と呼ばれていたことはさきにも述べたとおりであるが、このように河野氏と新居氏は、ともに国衙の有力在庁官人としても対立する位置にあったと考えられる。

河野氏が挙兵する直前、彼らの目の前にあった伊予国の状況は以上のようなものであった。河野氏は風早郡河野郷から台頭してきた新興の武士団であったと考えられるが、彼らの前には、新居氏の存在が大きくたちはだかっていたのである。したがって河野氏にとっては、平安末期の時点で、新居氏の存在を何とかしない限り、一族の武士団としてのいっそうの発展は望むべくもなかった。そして、その相手の新居氏はというと、今をときめく平家の家人となって、平氏政権と断ちがたく結びついている。そのような時、河野氏の許へ源頼朝の挙兵の報が届いたとすれば、通清や通信のとるべき行動というのは、おのずからきまってきたのではないだろうか。

苦難の時代

通清の死後、そのあとを嗣いだのは嫡子通信である。しかし、通信を取り囲む環境は、依然として厳しいものがあった。通清戦死の知らせが都に伝わったのは治承五年(一一八一)の八月であったが、その翌九月には、再び平家の討伐をうけたようである。その模様を『吾妻鏡』養和元年九月廿七日条は、(治承五年は七月に養和と改元された)「民部大夫成良、平家の使いとして伊予国に乱入。しかして、河野四郎以下在庁等、異心あるにより合戦に及ぶ。河野頗る雌状、是れ無勢の故歟と云々。」と記している。民部大夫成良(平家物語は重能と記している)というのは、阿波国の豪族で、当時四国における平家の有力家人として重きをなしていた。そのような人物が平家の命をうけて、伊予の反平家勢力の討伐に出向いてきた。『吾妻鏡』は合戦のありさまを詳しくは伝えていないが、その簡略な記述の中からも、このころの河野氏が置かれていた状況が決して容易でなかったことはよく推測される。すなわち「乱入」してきた阿波軍に対して河野氏は正面から戦いを挑むことができず「頗る雌伏」するしかなかったのである。それは、『吾妻鏡』のいうように、河野氏が「無勢」であったことによるであろうが、それにもまして時機がまだ熟してはいなかったということであろう。西国においては、衰えたりとはいえ、平家の勢力はまだまだ圧倒的であり、伊予国の一介の豪族を押しつぶしてしまうのはそう難しいことではなかった。『吾妻鏡』の記事は簡略ながらも、そのような時代のなかでひとり反平家の兵をあげた河野氏が、孤独な戦いを強いられている有様をよく示しているといえよう。

そのような苦境にある河野氏の状況を、もう少し別の角度から見てみることにしよう。例えば『平家物語』六度合戦箇の事にも、平家による河野氏追討の記事が見える。前にも述べたように『平家物語』はあくまでも軍記物であって、その記事をそのまま歴史事実とすることはできない。そこでここでは、歴史事実としてではなく、ひとつの物語として『平家物語』を紹介してみることにする。有名な一ノ谷の合戦(一一八四年)の直前のこととして、大略つぎのような話を伝えている。

清盛の弟教盛の子息たちは、伊予の河野四郎が平家の召しに応じないのを攻めようとして四国へ渡った。兄の通盛は阿波の花園の城へ、弟教経は讃岐の屋島へ着いた。その知らせを聞いた河野通信は、安芸国の住人沼田次郎が母方の伯父であるので安芸へ渡った。それを知って教経は、河野を追って讃岐から備後へ移り、ついで沼田の城を攻撃した。沼田次郎はかなわずと見て降人となったが、河野は従わずに抵抗を続けた。最初五百騎あった手勢は五十騎になって城を落ちていったが、そこをさらに教経の従者に攻められ主従七騎になり、ついには主従二騎になってしまった。以下は『平家物語』の言葉を直接聞いてみよう。「河野が身に代へて思ひける郎等に、讃岐七郎(教経の侍)おし並べて、むずと組んでどうと落ち、取って押へて首を搔かんとする所に、河野四郎取って返し、我が郎等の上なる讃岐七郎が首かき切って深田へ投げ入れ、大音聲を揚げて、『伊予国の住人、河野四郎越智通信、生年廿一、軍をばかうこそすれ。我と思はん人々は、寄って留めよや』と名のり捨てて、郎等を肩に引っかけ、そこをばなつく逃げ延び、伊予国へおし渡る。能登殿、河野をば討ち漏されたりけれども、沼田次郎が降人たるを召し具して、一の谷へぞ参られける。」というのである。

ここには、平家の一族能登守教経(彼は屋島の戦いで、単身義経を追いつめた武勇の人としてよく知られている)にさんざんに攻められて、敗残の身をさらさざるをえない無力な河野氏の様子が実によく表わされている。はじめ五百騎いた味方の軍勢がやがて五十騎に減り、ついには主従二騎ばかりになって落ちのびていく通信の姿には、このころの河野氏の実態はかくやと思わせるものが確かにある。しかし同時に、そのような苦難の中にありながらも、最後には手負いの郎等を肩にかけて大音聲の名乗りをあげ、伊予国さして逃げのびていくのであり、そこには来るべき通信の再起が巧妙に暗示されてもいる。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索