データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 古代Ⅱ・中世(昭和59年3月31日発行)

一 平氏政権と伊予

平家と瀬戸内海

前章第四節において、私たちは、ようやく律令体制の弛緩の目立ち始めた平安時代の中後期、各地方に中小の武士団が成立しはじめることを見てきた。それらが、一定の社会的影響力を発揮するためには、統合と組織化が必要であったが、都下りの貴族のみが有する貴種性をもってその核となったのが、いわゆる清和源氏と桓武平氏である。彼らは当初、摂関家を始めとする都の諸権門の番犬としての役割に甘んじていたが、その強大な武力はやがて、中央の政治を左右するまでに至った。保元の乱(一一五六年)は平清盛や源義朝の武力をぬきにしては考えられないし、ついでおこった平治の乱(一一五九年)は、勝者平清盛が貴族政治のまっただ中に進出していくきっかけとなった。平治の乱後の清盛の位階の昇進はめざましく、仁安二年(一一六七)には、武門の出身者としては初めて太政大臣の地位にのぼり、一族は高位高官を独占した。また諸国の受領をも独占し、寄進によって集積された荘園も五百余にのぼった。こうして、一二世紀の後半、政治・経済の両面にわたって平氏政権の時代が到来した。

さて、このような平家の人々にとって瀬戸内海地域はことのほか身近なところであった。それはひとつには、平家が貴族社会に進出するきっかけとなったのが瀬戸内海における海賊の追捕であったことによる。平家と瀬戸内海のつながりは、清盛の祖父正盛の時代にまで溯ることができるが、それを確固たるものにしたのはやはり父忠盛であった。彼は、大治四年(一一二九)と保延元年(一一三五)に相ついで、山陽・南海両道の海賊追捕を命ぜられて成果をあげ、その後も伯耆・越前・備前・美作・播磨等の受領を歴任してその地盤を固めた。

このような海賊追捕のほかに、日宋貿易や厳島信仰も、平家と瀬戸内海のつながりを強固なものにした。遣唐使の廃止以後、中国との交渉は民間レベルで細々と続けられていたが、その貿易上の利益に着目したことは、清盛の非凡さをよく示している。応保二年(一一六二)に私費で摂津の大輪田の泊を修築して、福原荘の近くに貿易の拠点を作ったことは余りにも有名であるし、さらに後には音戸の瀬戸を修築して内海航路の便をはかった。いっぽう、これと併行して厳島神社に対する信仰も高まり、仁安三年(一一六八)ないし翌嘉応元年には、現在のような荘厳な社殿が完成したといわれる。このような平家一族の厳島神社に対する篤い尊崇が、瀬戸内海航路の掌握をめざす同氏の思惑とわかちがたく結びついていたことはいうまでもない。

このように平氏政権と瀬戸内海の関係にきわめて親密なものがあるとすれば、その瀬戸内海に面し、古くからかかわりの深かった伊予国も、何らかの形で平氏政権との関係を有したであろうことが当然予想される。確かに平家が伊予国の支配に少なからぬ関心を寄せていたことは、いろいろな点からうかがい知ることができる。

伊予の知行国主と国司

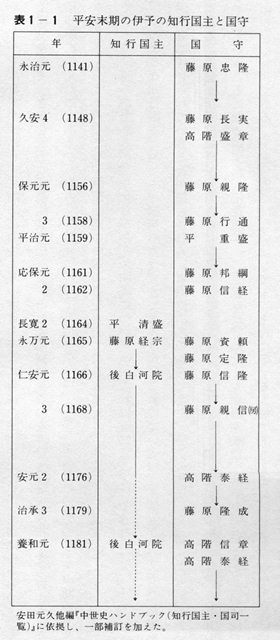

平家が、その全盛時代に全国の知行国主や国司を独占したことは、すでに述べたとおりであるが、伊予国の場合も例外ではなかった。表1―1は、平安後期における伊予国の知行国主と国司(守)を文書・記録から拾ったものであるが、これによっても、少なからぬ平家の関係者が伊予国の支配に関与していることがわかる。

まず最も注目すべきは、一族の長清盛が長寛年間前後に知行国主になっていることである。知行国主というのは、朝廷から一国の国務執行権(知行権)を与えられて、年貢の収取から国司の補任まで国政を完全に左右しうる存在であるが、長寛年間(一一六三~一一六四)という政権確立過程の最も重要な時期に、清盛が伊予の知行国主の地位にあったという事実は、平家にとって伊予国の持っている意味が決して小さいものではなかったことを示しているのではないだろうか。ただし残念ながら、清盛が知行国主として伊予国の支配にどのように関与したかという点については、史料の制約によって多くのことを知ることができない。数少ない手がかりはつぎのようなものである。

すでに前章でも述べたように(二二二頁)、長寛年間は弓削島荘の住人等が国衙官人の非法を訴える解状をしばしば提出したことで知られる時代である。彼らは長寛二年(一一六四)一二月にも「国衙課役」の免除を訴える解状を提出した(東寺百合文書・九一)。その解状には「御外題、平中納言殿御沙汰」という端裏書と「度々の下知に任せ、早く弓削島課役を免ずべきの状如件」という藤原能盛の伊予国留守所にあてた外題が付されている。

ここに見える「平中納言殿」は明らかに清盛のことであり、外題を書いた藤原能盛はその経歴等から清盛側近の人物(おそらくは家司)であることがわかる。これらの端裏書や外題によって、私たちはつぎのような事情を知ることができる。すなわち、弓削島荘の住人等の解状の趣旨は清盛の許にまで達し、清盛は住人等の主張を容れて課役を免ずべき旨を家司の藤原能盛に伝えた。そして能盛はその命をうけて、清盛の指示を外題の形で伊予の留守所に伝えたのである。このような留守所に対する指示命令は、長寛二年八月の弓削島荘下司平助道解文(東寺百合文書・九〇)に対しても、藤原能盛の外題の形をとって行われており、清盛の知行国主がそこまで溯ることができるのは明らかであるが、残念ながらその前後については、これ以上知ることはできない。

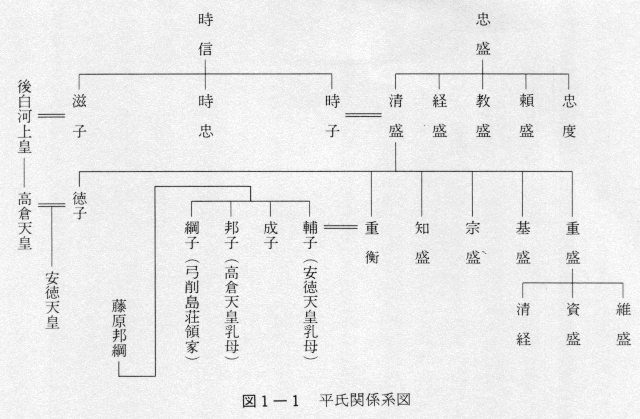

以上のような知行国主に対して、国司の方はどうであろうか。これについては、平治元年(一一五九)に平重盛が伊予守に任ぜられていることが注目される。重盛は清盛の嫡子であり、平治元年といえば平治の乱のおこった年である。重盛が伊予守に任ぜられたのは同年の一二月二七日であるから、彼は乱直後の除目によって伊予守になったということになる。また、応保元年(一一六一)に守になった藤原邦綱は、清盛の側近であると同時に息子重衡の室の父親である。平家一族ではないにしても、それに準ずる人物である。また仁安三年(一一六八)に守になった藤原親信(房)は、清盛の娘徳子の家司であるから、これまた平家にきわめて近い人物である。守以外では重盛の子維盛が安元二年(一一七六)に権介に、さらに養和二年(一一八二)には権守に任ぜられ、またその弟清経も治承四年(一一八〇)に介に任ぜられている。このように見てくると、当時の知行国主や国司が管国の支配に必ずしも直接関与するものではなかったことを考慮に入れるにしても、平家一門の伊予国に対する関心にはかなり強いものがあったことが知られる。

しかし、平氏政権と伊予との真の関係を知るためには、私たちはもっと当時の伊予国の現地の状況のなかにふみ込んでいく必要がある。そのような観点から、つぎには平氏に関係のある伊予国の荘園と武士について見ていくことにしよう。

平頼盛と矢野荘

平家は、京都で権勢を高めていく過程において膨大な荘園所職を集積していったが、その数は、五百余所といわれた。これらのうち、伊予国に関係あるものとしては喜多郡矢野荘(保)をあげることができる。矢野荘は、白河上皇が愛娘郁芳門院媞子内親王の死後、その菩提を弔うために集積したいわゆる六条院領(媞子内親王の御所が六条院であった)のひとつである。六条院領は、その後本家職が白河上皇から鳥羽・後白河・後鳥羽各上皇に伝領され、承久の乱後は後高倉院領となり、さらに後には室町院領の一部となった著名な荘園群であり、矢野荘の他にも、伊賀国長田荘・近江国伊香荘・伊勢国小倭荘など十数か荘の存在が知られている。

矢野荘は、現在の八幡浜市から西宇和郡保内町にかけての一帯に所在していたと考えられるが、平安末期にその領家職を所有していたのが、平家一族の一人平頼盛であった。頼盛は忠盛の五男で、清盛の異母弟にあたる人物である(図1―1参照)。清盛とは仲がよくなく、源平の争乱の最中においても平家の本宗家とはしばしば別行動をとった。寿永二年(一一八三)、木曽義仲の入京によって、平家一族が都落ちを余儀なくされた時にもひとり都にとどまり、後白河上皇を頼った。それは、源頼朝がかつて、頼盛の母池禅尼のはからいによって命を救われたことがあり、平家のなかではただひとり頼朝の好意を期待することができたからである。元暦元年(一一八四)四月、すでに平家の退勢は覆いがたく、その所領は平家没官領としてことごとく没収されたが、頼朝は、前記のような池禅尼の恩顧に酬いるため、下文によってひとり頼盛の所領のみはもとのように知行させた。

『吾妻鏡』寿永三年四月六日条によると、頼盛は一人で三四か所の荘園を「管領」していたといわれる。それらは矢野荘を含めていずれも領家職で、上に上級の本家職を戴くものではあったが、平家の荘園集積の一端を知ることができよう。なお、矢野荘(中世には保と呼ばれていることが多い)の頼盛以後の領家職の伝領については明らかでないが、南北朝期には室町幕府の有力武士摂津氏の同荘への関与が見られ、戦国期の一六世紀には京都泉涌寺が領家職を所有していたことが知られている。

新居氏と平家

さて、前にも述べたように平氏政権は、貴族的性格のきわめて強い政権であったが、いっぽうでは武家出身の政権としての政策が全くなかったわけではない。たとえば、政権確立期以来縁の深い西国の武士たちと主従関係を結んで家人に組織し、彼らを私恩として自己の所領の地頭にとりたてたり、あるいは国衙領・権門領内に私の芳志として家人を地頭に補したりすることが行われた(吾妻鏡)。これらは、いまだ十分ではないにしても、後の鎌倉幕府の御家人制や地頭制の先駆をなすものであった。

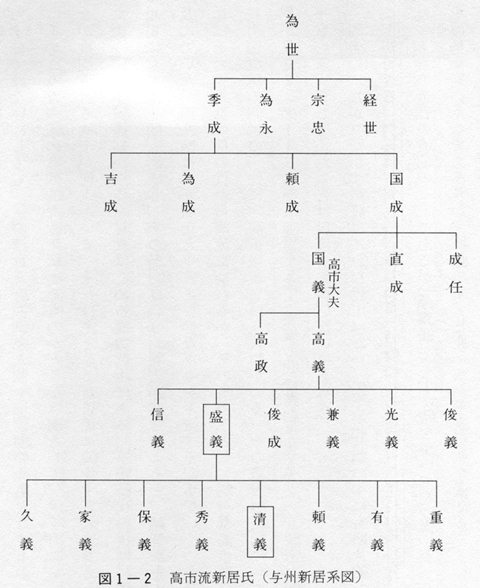

そのような平家の意図的な政策によるものかどうかは別として、伊予国においても平家と主従関係を結んだことが推測される武士が何人かいる。それは主として新居氏に関係する人々である。新居氏はすでに前章でも述べたように、平安後期から姿を見せはじめる有力武士である。平安時代の後期には、雑任国司や在庁官人の地位を足場にして武士団を形成し、その勢力は『与州新居系図』によると、越智郡を中心に東は新居郡、西は伊予郡に及んでいた。同系図には新居氏と平家とのつながりを示唆する記事をいくつか見ることができる。例えば、新居氏はその祖為世の孫の代から四流に別れるが、そのうち主として越智郡高市郷(今治市)に居住したと考えられる長男国成流の四世の子孫に、高市盛義という人物がいる。その盛義の注記に「太上入道清盛烏帽子子」という注記が見える(図1―2参照)。清盛と高市盛義の間に烏帽子親・子という親密な関係があったとすれば、新居氏が平家の家人化していたことはほぼまちがいないであろう。

両者のつながりを示す徴証はこれだけではない。『平家物語』の中にも断片的ながらいくつかの手がかりを得ることができる。例えば、巻九「坂落しの事」の段にはつぎのような話が見える。元暦元年(一一八四)二月、有名な一ノ谷の合戦の直前のことであるが、源義経が三千余騎を率いて鵯越に上って人馬を休息させていた。その時、その勢に驚いたのであろうか、牡鹿二頭、牝鹿一頭が平家が城を構える一ノ谷へ落ちた。平家方の兵士たちはこれを見て、「たとえ里近くにいる鹿でさえ我らを恐れて山深く入るはずであるのに、今の鹿の落ちてきた様子はいかにも怪しい。これは、山の上に敵がいて、それが落したのではないか」と大騒ぎになった。その時、伊予国の住人、武智武者所清教が進み出て、「いずれにせよ、敵方からやってきた者を通すことはない」といって、牡鹿二頭を射留め、牝鹿は射ることができずに逃した、というのである。

ここに見える「武智武者所清教」なる人物は、字こそ異なっているが明らかに高市流新居氏の一人であると考えることができる。そして、さらに興味深いのは、その清教の存在をさきの新居系図のなかでも確認することができることである(図1―2参照)。それは、前記高市盛義の子に清教の名が見え、そこに「源四郎 武者所 本滝口」という注記があることである。これによって、私たちは『平家物語』の清教と『新居系図』の清教が同一人物であることを知ることができ、同時に高市流新居氏と平家のつながりの深さをあらためて認識できるであろう。

『平家物語』には、もう一か所新居氏が平家方にくみしていることを示す記事がある。それは巻第一一「遠矢の事」の段で、ここでは壇ノ浦の合戦に際して平家方から遠矢を射た人物として「伊予国の住人仁井紀四郎親清」(諸本により相違があり「新井四郎家長」と見えるものもある)の名を見ることができる。これは、さきの清教のように系図で確認することはできないものの、同じく新居一族の一人と考えてさしつかえないであろう。このようにいろいろなところで、平家と新居氏をはじめとする伊予国武士とのつながりを確認することができ、平家にとって伊予国は有力な勢力基盤のひとつではなかったかと推測されるのである。

平氏政権の限界

以上、平氏政権と伊予国とのつながりについてみてきた。それによると、両者のつながりは、単に知行国主や国司とその知行国・任国という関係だけにとどまらず、荘園の支配、有力武士の家人化という面においてもかなり強いものがあったことがわかった。そしてそれは、瀬戸内海の海賊討伐から台頭してきた平家の西国重視政策のひとつのあらわれと見ることができるものである。

しかし、そのような平氏政権の寿命はそう長くは続かなかった。仁安二年(一一六七)に清盛が太政大臣の地位についたのがその全盛期の始まりであるとすれば、それから寿永四年(一一八五)の壇ノ浦における一族の滅亡までには、わずかに一八年を数えるにすぎない。そのような平氏政権の短命の原因は、その政権がもっていた固有の弱点にあるといわれている。特に、当時東国地方に成長しつつあった在地領主たちの心をつかみきれなかったことは致命的であった。東国地方はもともと平氏政権とは縁の薄い地域である上に、これまで律令政府の手が及び難かったことも重なって、強力な武士団が数多く簇生していた。彼らは、都で貴族的生活に明け暮れる平家の人々に不満をならし、平家にかわって自分たちの利益を真に代表してくれる人物を求めていた。そのような彼らの目にとまったのが、ほかならぬ伊豆蛭が島の流人にして、源氏の嫡流源頼朝その人であった。そしてその瞬間から、新しい時代の到来をめざした動きが始まるのである。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索