データベース『えひめの記憶』

宇和海と生活文化(平成4年度)

(2)段々畑とサツマイモ(甘藷)

日本最古の農学書として知られる「親民鑑月集(1629~1654年通説)」は、同じ南予地域でも水田地帯の三間郷とその周辺を舞台に記されているが、沿岸部の段々畑地帯にも地域的に通じるものがあり、栽培管理の対象となっていた農作物には、穀類、豆類、いも類、やさい類、果樹類、さらに櫨(はぜ)、茶(ちゃ)、藍(あい)、楮(こうぞ)などの特用作物を含めると、およそ100種類にも達している(④)。

しかし沿岸部の段々畑地帯では、櫨(はぜ)、楮(こうぞ)、藍(あい)などの商品作物の栽培も一部にはあったが、それよりも自給食糧としての裸麦やアワ・キビ・トウモロコシなどの雑穀類、そして甘藷作りがその中心で、とくに甘藷は、新しい開墾畑でもよく育ち、日照りや台風災害にも強いところから、乾燥しやすい段々畑には、格好の作物として急速な発展をみせた。

本県に、初めて甘藷が伝わってきた経緯については、いくつかの説がある。前述の「親民鑑月集」にも「琉球芋(甘藷)は渡り物なり、これは根ばかり用に立つ。」と記している。ところから、早くからその存在が知られていた。今治郷土史「今治拾遺巻四」には、元禄5年(1692年)今治藩士の江島為信が、飢饉に備えた救荒作物として、郷里の日向国飫肥(おび)(宮崎県南国市)から甘藷の苗を取り寄せ、領内の大島(吉海町)で試作させたとあるが、その後の記録が途絶えているところから、この試みは不成功であったものとみられる。

県内でよく知られている伝記には、越智郡上浦町の瀬戸向雲寺に、「いも地蔵」として祭られている下見(あさみ)吉十郎がある。下見氏の家系は、松山藩瀬戸村(上浦町)の農民であるが、先祖は伊予の名族河野氏の出であり、天正年間(1598年)における河野家の没落後、その残系の一人が、瀬戸村に住みついて帰農したと伝えられている。

伝記によると吉十郎は、安芸国竹原(広島県竹原市)から妻をめとり、その間に4人の子供が生まれたが、次々と早せいしたのを悲しみ、正徳元年(1711年)諸国巡礼の旅に出かけたのである。そして中国筋から九州に渡り、その冬、薩摩国伊集院村(鹿児島県日置郡)を訪れ、土兵衛という農家に宿を借りたとき、夕食に出されたのがサツマイモ(甘藷)であった。

彼は、この地方では当時すでに常食となっていた甘藷が、凶作のときにも十分育つ作物と教わり、これを郷里に持ち帰れば、細々と暮らしている島の農民にとっては大きな助けになると思い、種芋の分譲を懇願した。そのころ薩摩国では、他国への甘藷の持ち出しを堅く禁じていたので、それを破れば国禁を犯すことになり、土兵衛はそれには容易に応じなかった。しかし、あまりにも熱心な吉十郎の人柄に感じいって心を動かされ、ついにはその請いを受け入れたのである。吉十郎は大いに喜び、分けてもらった種芋をひそかに持ち帰って、自分でも試作を行い郷里の農民にもその栽培を勧めた。甘藷は作りやすいことと繁殖が早いことで評判となり、瀬戸内一帯の島々に急速に広まっていった。そしてこれまで度々の干害に悩まされてきた島々の人々は、その後この甘藷によって、幾度かの飢饉から救われたという(⑤)。

宝暦5年(1755年)吉十郎の没後、島の人たちは、その徳を慕って彼の墓地のある向雲寺(上浦町瀬戸崎)境内に地蔵を安置して「イモ地蔵」と名付け、毎年旧暦8月1日の吉十郎の命日には、「イモ地蔵祭り」をいまなお続けている(写真1-2-2参照)。

南予の沿岸部で、甘藷作りが始まったのは、享保17年(1732年)、西日本一帯でおこった大飢饉の1~2年後からといわれている。吉田藩領俵津浦(明浜町)では享保飢饉の翌年(1733年)甘藷を栽培したと言い伝えられており、穴井浦(八幡浜市)では享保20年(1735年)「藩主より薩摩芋種下賜」と地元の「二宮庄屋記」にある。また里方の野村組(野村町)においても、「元文年間(1736~1741年)琉球芋の栽培流行す」との記録があり、南予地方での甘藷栽培は、享保飢饉以後、藩の奨励もあって次第に広がりをみせていった(⑥)。

明治45年(1912年)発行の「四ツ浜村郷土誌」(瀬戸町)には、「口碑ノ傅エル所二據レバ享保年間以前ニ在リテハ凶年二草根樹皮ヲ嘗(な)メテ漸ク生命ヲ繫(つな)ギシコトモ多カリンガ享保後当地方二甘藷ノ傅播セシ以来ハ絶テ其事ナカリキト云フ即チ天明ノ凶作二餓莩(がふ)ナク弘化ノ暴風雨安政ノ地震明治六年ノ旱魃ニモ戸々減耕ノ禍害ナキハ一二甘藷ノ恵賜二據ル……省略」と記されているように、甘藷はとくに南予の沿岸部農村においては、人々の生命を守る重要な主食として位置付けられたのである。

また同誌によれば、新しい品種の普及についても触れている。「当地方の甘藷は始めは赤色の系統であったが、嘉永年間(1848~1853年)に、大久(瀬戸町)の松本利藤治という人が、北宇和地方より『唐芋』と呼ばれる白色の甘藷を持ち帰って伝えたところ、この系統は日照りに強く、収量も多く、しかも貯蔵力に富んでいることから急速に普及し、これまで栽培の盛んであったアワ、キビ、トウモロコシ等の雑穀も次第に甘藷におきかえられていって、当地方の重要農産物中、甘藷が第一位を占めるに至った。(⑦)」とその発展経過を述べている。

このように、とくに佐田岬半島一帯の段々畑農業にあっては、天保検地(1846年)における耕地面積は田392町歩(392ha)、畑2,965町歩(2,965ha)とその水田比率は11.7%の低率であり、農業生産の仕組みや食生活上から考えてみても、麦、雑穀に加えて、甘藷がその主流を占めるに至ったことは容易に想像できる。

この地方で、甘藷を常食とした食生活が続けられてきたのは、つい近年までの話である。大正時代や昭和の戦前に生まれた人々の当時の三度の食事は、「イモ」と「イワシ」と「ムギメシ」がその代表格であった。今回の調査でも、その年代の人々に話を向けると「朝のかゆや雑炊の中にも、イモはたっぷり入っていました。それでも、ここらは海辺ですけん、イワシやホータレ(片口イワシ)の小魚に困るようなことはありません。子供でも地引き網の手伝いに行けば、それなりに小魚を分けてもらうので、晩のおかずはそれでこと足りました。」「イモ腹できつい仕事をすると、すぐ腹が減ったけれど、イモを食べた後に、ムギメシを茶わん一杯かきこんでおけば、何とか昼まではもったもんです……。」と高笑いである。

甘藷の栽培は、明治、大正、昭和に入ってからも、南予の段々畑における主要作物として重要な位置を占め、農家の日常食と共に、この地方の特産物として生芋や切り干し芋で出荷されていた。また国民食糧がひっ迫した、太平洋戦争(1941~1945年)前後には、国の施策として甘藷の栽培が奨励される一方、昭和16年(1941年)8月には、〝藷類の配給統制規則〟の制定によって、甘藷の販売にも知事の許可を必要とし、自家用として生産した甘藷にも割り当による供出が適用された。

しかし経済が復興のきざしをみせ、食糧の需給状況も次第にバランスが保たれるようになった昭和24年には、藷類・雑穀などは統制から外され、米麦においても緩和措置がとられるようになってきた(⑪)。

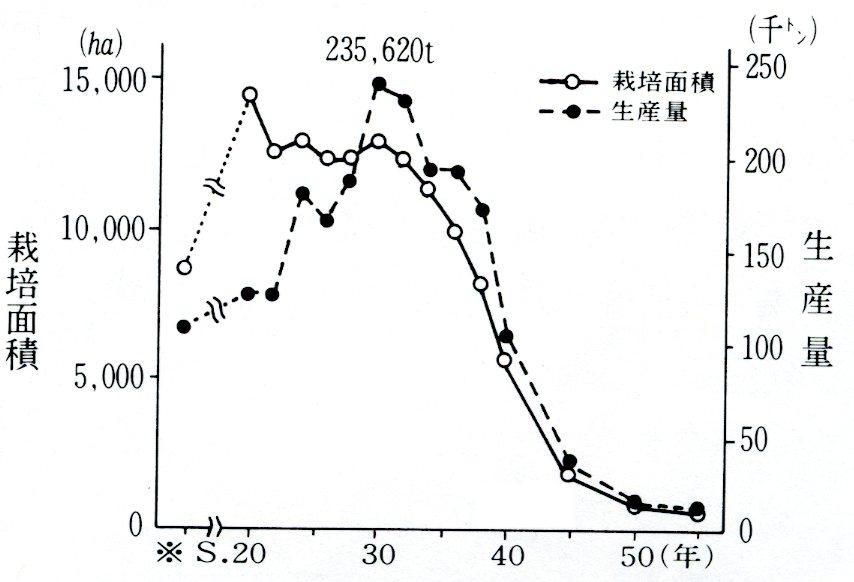

昭和30年代に入ると、経済の高度成長に伴って国民の食糧消費構造は、大きな変化を見せはじめてきた。食糧の乏しかった時代には、主食として重要視された甘藷も、米、パン、めん類などが潤沢に出回るようになってくると、その消費が敬遠されだしたのである。本県でも、昭和30年の甘藷の栽培面積13,091ha、生産量235,620tをピークに、その後は徐々に減りはじめ、40年代に入ってからはさらにそのピッチが上がった(図表1-2-4参照)。そして昭和50年ころに至ると、一般家庭はもとより、かつて甘藷を主食としていた佐田岬半島の農家の台所からも、サツマイモはほとんど姿を消していったのである。

もちろん、佐田岬半島における段々畑の作物構成にも大きな変化が現われ、かっての麦・イモ中心の畑作農業は、夏秋トマトや早出しエンドウなどの特産野菜をとり入れながら、戦後の作物転換期の収入減を補い、徐々に柑橘産地としての実力を蓄わえていった。

とくに昭和30~40年代における柑橘栽培熱は、さらに新しい段々畑の造成と経営規模の拡大に拍車がかかり、ついにはこの八幡浜・西宇和地帯の農業をして、全国でも指折りの柑橘産地にまで発展したのである。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索