データベース『えひめの記憶』

愛媛の技と匠(平成9年度)

(1)和装へのこだわり

ア 和裁の道を歩む

**さん(松山市北斎院町 大正11年生まれ 75歳)

**さん(松山市三番町 昭和4年生まれ 68歳)

**さん(松山市萱町 昭和8年生まれ 64歳)

衣服は心の表れともいわれる。今では洋服が人々の生活着となっており、古くから受け継がれてきた和服はまれにしか着られない。しかし、昭和の初期には、着物が人々のくらしに密着した生活着であり、よそ行き着でもあった。和裁は、和服などの衣類を仕立てるための裁(た)ち(裁断)と縫い(縫製)を言う。裁縫は婦女子の行う技で、技を修得する過程では、家庭のしつけと衣類を作る実用性をもって嫁入り修業の一つともされた。

明治19年(1886年)小学校令により小学3年の女子から学校での裁縫教育が始められた。戦後は和裁として中学・高校・短期大学・大学においても、教科として採用されている。和裁は80歳までできるといわれ、呉服店から注文を受ける仕立屋や内職などの道があり、専門学校和裁科、和裁教室などに通う若い女性も多い。和裁に関する団体には、日本和裁士会愛媛支部、和裁技能士国家試験1、2級の資格者の組織・愛媛和裁技能士協会などがある(①)。

(ア)裁ち縫いとしつけ

小学校のとき教科として裁縫を学び、着物の裁ち縫いにかかわって、和裁とともに昭和を生きてきた3人の女性の話を略述する。

「(**さん)わたしが昭和5年(1930年)に小学校へ入学したときの服装は羽織と袴(はかま)でした。その後も式典の日は、長袖(ながそで)の着物に袴で登校したものです。それを着せてもらうのが晴れがましくうれしかったものです。卒業の記念写真には着物姿の女の子が数人写っているので、そのころから小学生も洋服が多くなったのでしょう。しかし、家庭での普段着はほとんど着物でした。

小学校の4年生から裁縫の授業があり、道具を揃(そろ)えて、運針(うんしん)(針運び・縫い方)から習ったのです。裁縫箱は赤塗りのキンカラ(張り子)箱でした。この箱も戦後しばらくは夜市で見掛けましたが、今では見掛けることもなくなりました。箱の中には、針と針山、鋏(はさみ)、へら、指貫(ゆびぬき)、糸など和裁の基本的用具(写真3-1-1参照)が入れてあります。授業は運針の練習から始まって、小学6年生の終わりまでに、幼児の着物や子供用の着物を縫い上げて裁縫の授業がおしまいになるのです。」

「(**さん)昭和12年(1937年)ころ、母が綿入れの着物を縫っていたのを覚えています。当時の母親は、赤ちゃんの生まれる前に肌着から着物まできちんと縫い上げて準備をしていました。その上、家族の衣類まで縫っていたのです。戦時中や戦後の新しい布地がないころは自分の着物をほどいて、子供のものを縫うようなくらしが昭和30年ころまで続いたと思います。おむつなどは、家族の洗いざらしの浴衣(ゆかた)で縫っていたものです。今では何でもすぐに間に合い、使い捨てのくらしになりました。」

「(**さん)小学校の運針の練習には洗い張りをした布を使ったんです。その当時、家庭には裁ち台(写真3-1-1参照)と、洗い張り板が、備品として物置きに立て掛けてあったようです。絹物には、伸子張(しんしば)り(*1)をしているのをよく見かけたものです。夏は古い着物をほどき、洗い張りをして縫い直すのが、一家の主婦の役目とされ、主婦の仕事は際限なく多かったんです。毎晩、夜なべをしていた母の後ろ姿が思い出されます。洗い張りをすると、のりが効いて新品のようになるのがうれしくてよく手伝ったものです。

裁縫には縫い方、くけ方、しつけのかけ方、はぎ方などがあり、運針は縫い方の基本になるものです。練習の方法に素縫いと本縫いがあります。最初のころは、糸に止め玉をつくらず、スーと抜けるようにして素縫いの練習をして、次に先生に印をつけてもらって本縫いの練習です。」

「(**さん)正式に和裁を習うようになったのは、昭和15、6年(1940、41年)ころからですが、習っている人はみんな着物なんです。裁縫台の前に正座して、真夏でも炭火を火鉢に入れ鏝(こて)を温め、汗びっしょりになりながら針を運ぶ修業でした。専門の裁縫屋さんへ入ったときには、針の通りの一番悪いモミ(赤い裏地用の絹生地)の布で運針の練習をしたのです。近ごろは、どうも運針が軽視されているようです。現代っ子は、左手のみ動かしています。両手を動かさないと糸目が流れたり、それたりする心配があり、和裁士技能検定でもこの傾向が見られます。」

着物を縫う和針(わばり)には、木綿針、絹針、つむぎ針があり、それぞれ縫い方の種類によってさらに分かれている。針は太さと長さによって用途がちがう。例えば、三ノ一、四ノ一という数字で太さと長さを表している。はじめの数字の三は、木綿用の太さ、四は絹物用の太さを表し、あとの数字のーは、かね尺の1寸(約3cm)を基準にして、それより1分(約3mm)だけ長いことを示している。

「(**さん)運針の練習をするころの縫針は短いものでした。布地によって、木綿物は三ノニ、絹物のときは四ノ三か四ノ四をだんだんと使うようになり、最近はほとんどの場合、最も長い針を使っていますが、自分の指に合った針を選ぶことが大切です。」

すべての織物、反物、布類を一般に呉服物と言うが、特に、丸巻きの反物を太物ともいい、呉服店を太物店とも言った。また太物(綿・麻織物の総称)に対して絹織物を反物という場合もある。反物というのは、1反に仕上げてある織物のことで、和服大人物(おとなもの)1着分の用布として販売され、鯨尺(くじらじゃく)(布を計るのに用いられ、1尺はかね尺1尺2寸5分〔約37.9cm〕)で幅約9寸5分(約36cm)、丈(長さ)3丈(じょう)(1丈は10尺)、高級物は3丈1尺5分となっていた。

(イ)仕立てる

和服にかかわる3人の女性の話を総合して記述する。

「和服には、単衣(ひとえ)(単物)という布地が一重のものと、袷(あわせ)といって表裏を合わせて縫った裏地つきの物があります。季節によって、単衣は初夏から秋に着る夏物に、袷は秋から着る冬物とされていたのです。単衣には風土に適した素材として、普段着には木綿が使われ、町着や晴れ着には、麻、絹物、ウール地、化繊などがあり、また織り方によってそれぞれに多くの種類があります。着物は長い間に今の形に工夫されてきたのでしょう。先人のくらしの知恵には、つくづく感心させられます。洋裁は曲線的に裁断しますが、和裁はほとんど直線的な裁断です。そのうえ古くなっても洗い張りして縫い直しをすれば再生することができます。また、古くなった布地はいくらでもほかの衣類に再利用する方法があるのです。

『あの反物(布地)がなんでこんな着物になるの…。』という人もいます。子供用の四つ身(*2)の着物の『あげ(*3)』にしても、あれを考え出したことに、本当に感心するのです。あげ一つで子供の背丈に合った着物になり、肩あげをすることで、実にかわいらしい子供の着物になるのです。

新しい反物から和服を仕立てる手順には、『湯のし(糊(のり)を除き、巻物の丸みを伸ばして縮みを補整する)』、『見積りと柄合わせ』、『裁断(その人の背丈に合わせて裁つ)』、『地のし(アイロンかけ)をして反じわを取り、地の目を整える』、『へらつけ(表裏の生地を合わせて、へらか鏝(こて)で印付けをする)』、『中とじ』、『本縫い』、『仕立て』となります。この手順は、布地や人によって多少前後することもあります。

和服は着る人の背丈に合わせて裁断をしますが、1反の生地でほぼ間に合うんです。女性の標準身長が5尺1寸(約155cm)とされ、女物の定寸は、ゆき(背縫いから袖口までの寸法)が1尺6寸5分(約50cm)とされていました。今では普通の女性で1尺7寸、大きい人で1尺8寸とされ、反物の幅も約1寸広いキングサイズになっています。

和裁をする部屋には、夏の暑い盛りにも、へら付けのため炭火を入れた火鉢が置いてありました。暑くて汗がポタッと絹物の上に落ちると、すぐに染みになります。真夏の湯のしは早朝に済ましたりしました。湯のし用の鉄製アイロンは煙突付きで、まるで明治期のミニの軍艦に似ていて、子供の興味をひいたものです。しかし、このアイロンの温度調節が難しいのです。炭火の灰が落ちたり、火の粉がはじけたりして、焼き穴ができたりしては取り返しがつきません。結局、上質の炭をよくおこして使う要領を覚えたのです。

和服を仕立てる基本は、へらつけ(印づけ)です。これさえしっかりしておけば、後は表裏の生地を合わせて、待ち針で止め、へら印を追って、丹念に一針一針、縫っていけば仕上がります。木綿物は本象げのへらを使います。安物のへらでは生地を傷めるのです。絹物にはへら跡が後に残らないように、火鉢で温めたこてを使います。温度を見るには指先につばをつけ、ちょっと触って確かめたものです。今は電気こてを使い温度調節の失敗もなくなりました。」

(ウ)針供養

針供養の行事は、裁縫を休み、折れたり曲がったりした針を供養し、技術の上達を願う行事で、2月8日と12月8日(*4)に行われた。折れたり、曲がったりした針を集めて、危なくないように包んで神社やお寺に納めたりもした。元来は宗教的行事であったが、一種の休日を設け、あわせて危険防止の含みを持たせたものとなって、江戸時代初期から行われてきたと推察される(④)。松山市末広(すえひろ)町の正宗寺には針塚が建立されていて、和裁の関係者によって古式ゆかしい伝統行事として供養が続けられている(①)。また、和裁が家庭で一般的に行われていたころは、ささやかな家庭的行事でもあった。

「(**さん)わたしらの和裁のグループは事始めの2月8日に『空無我堂(くうむがどう)』(松山市御幸(みゆき)にある)で供養をしています。昔から針によるけがは非常に恐れられ、針が過って体に入ると体内を動き回るなどと言われたものです。和裁は和室での仕事です。特に針の取り扱いには、注意しなければなりません。供養には、年中使ってゆがんだり(曲がったり)、折れたりした針をためておいて、コンニャクか豆腐に刺し、お供えをして、針に感謝するとともに上達を祈り、その日1日は針を持たないのです。供養した針は土中に埋めコンニャクとともに土に返してやるのです。一般に家庭で行われる裁縫にかかわりのある行事でしたが、今はそれぞれの裁縫教室やグループで行われています。針仕事をしていると、針にまつわる思いがけない出来事に遭うんです。よくこれで済んだ、よくもけがをしなかったというようなことが時々あるんです。そんなときにこそ、供養のことが思い浮かぶのです。」

(エ)着物は生き物

「(**さん)わたしらの若いころは、よそ行きといえば大抵和服でしたが、今では成人式以外は余り見られません。それも貸衣裳が多いようです。嫁入り支度も和服をそろえることも少なくなり、式服をそろえるくらいのものです。高級な和服ほど自分で着付けができません。着た後の管理にも手がかかります。洋服はハンガーに掛けておけば済みますが、昔から『着物は生きもの』と言われたように、洋服地と違って年に1度は虫干しをして、丁寧に畳んで、防虫剤のショウノウとともに箪笥(たんす)にしまっておかなければ、次に着られないのです。これも女性のたしなみだったのです。今の女性は『縫わない、着ない』で、着物に対する愛着がなく、手入れの仕方を知らない人が多いようです。もちろん、『洗い張り』、『染めかえ』によって終生着られることを知らないのです。近ごろ若い人の間で夏の浴衣がはやっていますが、これも洋服感覚で既製品を買い、2、3回着ると使い捨てです。着ても足元(履物)までは気を遣いません。くらしがこんなにも洋風化した時代に無理もないと思いますが、本当に着物の好きな人も、着る機会が少なくなってきています。しかし、今のくらしがある限り、着物の文化がなくなることはないでしょう。」

「(**さん)親に勧められて和裁を習い、19歳ころからそれが仕事となり、いつの間にか生業となって55、6年ほどになります。いろんな物を縫ってきましたが、特殊なものには、袴、コート、みちゆき(女性の和服用の外套(がいとう)の一種)などがあります。袴は種類が多く、コートは襟の裁ち方などで苦労しました。白むくの打ち掛け(花嫁の婚礼衣装)なども縫いましたが、人様の着物を縫うようになったとき、『鋏(はさみ)と鏝(こて)には気をおつけ。』と母がいつも言っていました。鋏と鏝による過ちや失敗は修復が効かないのです。」

「(**さん)わたしの嫁ぎ先が呉服屋でしたので、好きでもあり家業として和裁を続けてきました。店の反物を裁って仕立屋さんに回すことが多かったのです。商売物の反物に鋏を入れるときにはやり直しが効かないので、一番気を遣います。幸い裁断で失敗したことはありませんが、慎重にならざるを得ません。柄合わせは簡単にできる場合もありますが、難しいのになると、なかなか思うように合わなくて、頭を切り変えるため、翌日に回すこともありました。

柄合わせ上手にいって夜なべおく 橘 かしく

秋の夜長に、遅くまで夜なべをしていて、いよいよ柄合わせに差し掛かり、一度でパッと合ったときのうれしさがこの句には出ています。」

「(**さん)わたしは、子育てが済んだ昭和40年代半ばから、和裁を内職として引き受けるようになったのです。そのころは着物ブームでした。呉服屋からの仕立物はシメ(期限)があり、どうしてもシメまでに仕上げなければなりません。夜なべの連続でした。」

「(**さん)和裁は、正座して根気のいる地味な仕事です。好きでないと勤まりません。大人になったわたしの子供たちが『いつも夜遅くまで裁縫台の前に座っていたね。』と、昔を思い出して話してくれることがあります。和裁をしていると、子供が学校から帰っても、いつも迎えてやることができます。その子供たちは、昼も夜も縫い物に取り組んでいる母親の姿を見て育ったのです。昔から子供は親の背中を見て育つといいますが、『和裁の仕事は大変だったけれど、いい子育てができたね。』と、仲間と話しているのです。」

イ 下駄(げた)を履(は)く

**さん(喜多郡五十崎町重松 大正8年生まれ 78歳)

**さん(喜多郡五十崎町重松 昭和24年生まれ 48歳)

**さん(喜多郡五十崎町重松 昭和30年生まれ 42歳)

下駄の歴史は、古く弥生時代に始まるといわれているが、草履(ぞうり)と並んで庶民の生活に普及したのは、明治に入ってからという。外出や日常履き、水仕事、洗濯など、くらしに直結したもの、生産に関連した田下駄、海苔(のり)下駄や舞台下駄など特殊なものもあった。人々の日常の履物となるとともに、下駄や足駄(あしだ)(挿しハマ〔歯〕の下駄)の歯入れや鼻緒のすげ替えなどの職人も現れ、長持ちさせて使っていた。下駄箱が近代から商家や一般の住宅に備えられるようになり、さらに、「下駄を預ける」とか「下駄を履かせる」といった言葉が使われたように、人々のくらしに密着したものとなった(⑤)。

明治末年より発達した内子・五十崎地域における下駄製造は、昭和期には県内でも有数の生産量を誇り、主要な産業の一つであった。特に高級な桐下駄は有名で、県内はもちろん京阪神方面にまで販路を有していた。ともあれ人々とともに生き続けてきた下駄が、日々のくらしに登場する機会は激減した。県内各地にあった下駄づくりも、時代の流れとともに姿を消し、現在桐下駄専門の製造所は、親子3人が協力する**木履が県内唯一となっている。

(ア)下駄づくり人生

**さんは下駄職の道を選んだ当時について次のように話す。

「昭和8年(1933年)、尋常高等小学校の高等科1年を終了すると、すぐに町内の青木下駄店に弟子入りした。厳しい年季が4年余りで明け、同店の外交として卸売りに行った先で、腕の無さを指摘され、昭和12年(1937年)再修業のため、当時四国一と言われた宇和島の真竹桐下駄製造店へ見習いとして住み込み、1年後には一人前の職人として認められた。昭和15年召集され現在のミャンマー方面に従軍し、昭和23年に復員したときすでに30歳になっていたが、下駄づくり以外の仕事は何も思いつかなかった。幸い道具は残っていたので、マツの下駄をつくったのが、自前の製品第1号となった。当時は、つくればつくるほど売れ、下駄づくりは順調に伸びて、昭和34年には職人も雇い入れ、機械化した小工場を開くまでになった。そのころ県下に多くの下駄製造工場があったが、工程の一部を機械化したのは、県下では初めてであった。手仕事で一人役約30足の工程が、機械化によって大量生産できた。従業員も増え調子よくいっていたが、昭和36年に工場が全焼する災難にあった。従業員やその家族を抱え、早急に工場再建に迫られたが、幸いにも時節が好況期に向かっていたため、資金調達がスムーズにいって、半年後には新工場を再建することができたが、この時期がわたしの下駄づくり人生の最盛期でもあった。

その当時、原木はキリとノブ(サワグルミ・ノグルミ)を使っていた。ノブは青森県ではヤスとも呼ばれるが、水を吸うと狂うので用途も少なく値が安いため、この名があるともいう。しかし色合いが良く、軟らかくて、履き心地もよいので下駄材としては適している。そのためゲタノキと言う地方もあるほどで、下駄材としての需要が多く、昭和40年代にはキリよりも多く用いられていた。そのころ、ノブ材を青森から直接国鉄(現JR)の貨車で仕入れたこともあった。この辺では深山(みやま)産(上浮穴(かみうけな)郡小田(おだ)町小田深山国有林)のノブが多く用いられた。」

昭和の中期ころまで下駄の製造は、職人の手仕事であった。その後機械の進歩により、工場を近代化して、大量生産へ移っていった。しかし、生活の洋式化など時代の流れとともに、サンダルが普及するようになり、下駄の実用性が薄れて、その需要は減少して製造業者は次々と廃業、職人は転職するに至った。下駄の日常性が失われていく反面、趣味的な履物として高級化して、その形状も多様化していった。

「長男(**さん)、2男(**さん)も成人すると、後を継いで下駄職人として協力してくれたので、現在の木履工場がある。昭和50年(1975年)ころからの下駄は、オシャレ的になるとともに高級指向が強くなった。うちの工場においてもノブなどの雑木下駄の生産が少なくなり、次第に桐下駄製造の割合が多くなって、現在は桐下駄製造専門となっている。」

(イ)本柾(ほんまさ)(*5)の桐下駄

「(**さん)最高級の桐下駄(写真3-1-4参照)は本柾で取るのです。柾目に木取りをすると、残り材は全部駄目になり、それで柾下駄一足の値が張って何万円にもつくことになり、あまり出ん(売れん)のです。それよか、手ごろな値段で出るものをつくって、素材を寝かすことなく、回転を速くする方が有利です。以前はキリの原木の良材は、必ず柾目に取っていたが、柾の下駄は年間出る足数がしれとるんです。材の無駄をなくするために考えてつくり出したのが、テンイチ(接ぎ歯)、サシバ(挿し歯)などの改良下駄です。現在、キリの原木が少なくなってきています。本柾は別格として、無駄なく合理的に木取りをした材は、まず、木目が少し浮き出るように火であぶる焼き下駄にします。素悪な材はあぶっていると、小さい割れが入るので簡単に識別ができます。次に白木磨きの下駄を取り、最後に生地隠しのお化粧をする女性用の塗り下駄に回すのです。

4、5年、天日干しをして十分乾かしたキリ材は、ぬれても水を吸うことが少なく、年輪幅は広いけれども、硬さはどの部分もほぼ同じです。昔は下駄は雨の日の履物とされ、雨の日に桐下駄を履くと表面はぬれるが、水を余り吸わない。それで雨の日に履いても軽くて歩きやすく、しかも、おんなしにチビて(同じに擦(す)り減って)いびつになりにくい。

『足の裏にしっとりとくる肌触りが何ともいえん。』という愛好家もいます。雑木下駄は、水を吸って重くなり歩きづらくなるのです。

昔の船には、救難用の器具ともなる一竿(さを)のキリの船箪笥(たんす)が積み込まれていたと言います。十分に乾燥したキリは、後に湿気を呼ばず断熱材としても優れ、高級箪笥、貴重品や軸入れの小箱、金庫の内張りなどに用いられてきています。

五十崎町周辺のキリは屋敷畑、畑の境界近くや山すそなどに多く見られ、土地も成育に適していて、女の子が生まれると、キリの木を植える風習があったとも言います。嫁ぐころには立派な桐箪笥の用材ともなり、そのキリの木を売って嫁入り道具をそろえたのでしょう。成長した木は桐買いさんの熱心な勧めで、ほとんど下駄材として買い取られ、子供たちによって搬出されたと言うことです。雪深い北陸地方のキリは材質が硬く、四国のキリは軟らかく、特にこの五十崎地域のキリは粘りがあり小さい細工物にかなって(適して)いたようです。」

(ウ)アカぬけした仕事

「(**さん)桐下駄づくりの本命は刃物を切らすこと。刃物が剃刀(かみそり)のように切れんことには、きれいな仕上げにならん。切れんと肌がささくれだってくる。仕事の大方は刃物研ぎになる。道具は最高級の超仕上砥(と)石で研ぎ上げるが、研ぎに10年ですね。なにせ、刃物が切れんことにはアカ抜けしませんけんね。刃物というものは紙を1枚切っても切れなくなる。キリを削る刃物の切れ味にも、例えば木裏(*6)のざらついているのを、滑らかに落とさないけん刃の研ぎ方など、色々あるが、刃物を研いで仕事をしてみて覚えるほかにない。職人技は教わるより盗めと言われ、自分でやってみんことにはよう分からん。分かるのが早いか遅いかで職人の腕が決まる。刃物はずっと越後(新潟県)産を使い、注文すればすぐ送ってきていたんだが。」

桐下駄づくりの工程は、『原木伐採(雪のある冬季の作業)』、『皮むき(2月から3月に作業する)』、『あくぬき(風通しのいいように野積みして春の雨にあてる)』、『玉切り(男物・女物・特寸などの長さに切断する)』、『粗(あら)木取り(所定の厚板に製材する)』、『乾燥(風通しのいいように円形に積みあげて1、2年置く)』、『挽(ひ)き割り(両歯を上下重ね合わせて1枚の厚板から1足分取る)』、『乾燥(約半年置く)』、『前仕上げ(下駄の形に整形する)』、『まるめ(形を整え磨きをかける最終の仕上げ)』、『仕上げ加工(注文、売れ行きにより様々の加工を施す)』を経て製品になる。

「(**さん)キリは、じわりじわりと自然に乾燥させることが大事で、狂いや割れのくるものはこさして、その間に染みも抜けて、キリそのものの色合いになるのです。電子レンジで乾燥させてみると材質が軟らかく、もろくなり、色合いも悪くなって使い物にならんようです。桐下駄の質は粗木取りと乾燥によって決まり、仕上げは何と言っても刃物の切れ味ですね。この刃物切れが職人の腕です。

下駄は日本独自の履物で、細分化すると約300種類くらいあります。道具類も独特のものがあり、このたとえば「十能(じゅうのう)」というガイド付きの突き鑿(のみ)は、歯と歯の間の木裏を削るためのもので、独特の道具です(写真3-1-5参照)。これが研げだしたら一人前です。現在は、十能をつくる鍛冶屋(かじや)がもういないようです。その他に鋸(のこぎり)、銑(せん)(歯先の細工に使用)、角歯突き、丸歯突き、さか目突き、丸すき、鉈(なた)、鉋(かんな) などがある。刃物の切れる職人は、1日約30足の下駄を仕上げたといいます。」

「(**さん)わたしらの時代、弟子抜けして一人前の職人になれたのは、10人中1人か2人くらいのもので、あとの人は辛抱できず辞めるか、年季が明けても刃物が切れん半端職人は、親方から仕事が回してもらえず、黙って親方の元を去るしかない。これが徒弟制の非情で合理的な面でもあった。

一人前の職人は気難しいというか、職人気質とでもいうんでしょうか、職人は腕で金を取るという自負と誇りがある。腕がよければ仕事がなんぼでもあり、いくらでもお金になったんです。川で水遊びをしているうちに、川流れの下駄を見て、子供心に、『家は一度建てたら一生持つ。それより、人が毎日履く下駄つくりの職人になろう。』と考えた。

五十崎で親方から年季明けの報酬として道具一式をそろえてもらっていたが、後日、その道具箱を肩に宇和島市の真竹下駄店へ見習いとして住み込んだ。『仕事を見て日役(賃金)を決める』ということで仕事を始めたが、1年後には職人として、当時の市長さんより高いくらいの給料をもらえるようになった。『これから金になる。』という昭和15年(1940年)に召集され、軍隊で8年余りの空白期間を過ごした。復員後、下駄づくりを再開したが、職人としての勘は、慣れた道具の手触りで直ぐに取り戻した。つくづく『腕に仕込んだものは偉いもんだ。』と思った。再開した年の昭和23年(1948年)、愛媛県下駄製造組合総会における受け付け番号の最後が106番であったことと、当時この地域(喜多(きた)郡)には30余りの製造業者がいたことを覚えている。」

(エ)下駄匠の勘

下駄づくり64年、その間、時代とともに各地に見られた下駄づくり職人はその姿を消していった。いま、桐下駄専門の製造業者は**木履が県内唯一となっている。しかも長男**さん・二男**さんの二人が、親譲りの技を受け継ぎ、二世代にわたって、匠の心で桐下駄づくりに取り組んでいる。

「(**さん)父の下で15年余り修業して、どうやら一人前の職人として見られるようになりました。家業だから辛抱できたので、若い人には無理でしょう。」と言って、受け継いだ桐下駄の台づくりに専念している。

「(**さん)親父(おやじ)がやっているから、どうということなく下駄職人になったが、職人にも得手不得手があり、土台づくりは兄にどうしてもかなわんですね。わたしは仕上げの塗りや、焼きの方を受け持っている。今工夫しているのは、伝統を生かした桐下駄、現代感覚を取り入れた新しい下駄と合理的な木取りの方法です。」下駄づくりを通して地域の活性化にかかわるとともに、宣伝、販売、渉外面を受け持っている。

「(**さん)東京の浅草には桐下駄専門店が今でもあります。下駄は、ほぼだれの足にも合います。足に合わせる手縫い靴や、足を合わせる既製靴の時代から、自分の足に合う靴を選ぶ時代になり、下駄の人気は衰える一方です。しかし、最近、足腰への衝撃を柔らげ、湿度の高い気候風土に合い、足を鍛える履物として多少人気が出てきているようです。ふるさと愛媛出身の玉春日関に桐下駄を履いてもらいたいですね。関取用の下駄は特大ですが、下駄を履くことのできるのは、関取と呼ばれる十両以上の力士で、それ以下の力士や新弟子は冷や飯草履を履くものとされていたと言われます。お寺さんでは必ず白い鼻緒の下駄、それも高位の坊さんが履き初めをして下位の坊さんに回すと聞いています。意気と気風のよさが売りものの板場さんは、今でも足駄(あしだ)が多いようです。年一度、まとめてハマのすげ替えの注文をされる料亭のお得意さんもあるのです。」

「(**さん)職人は信用第一、請け負った仕事の期日を守って、アカ抜けした仕事を人様にお見せし、喜んでもらうのが、誇りであり生きがいですね。」という。数年前、脳血栓で視力障害を起こし、いま視力は0に近く、ほとんど見えないという。それにもかかわらず毎日鼻緒をすげている。鍛え込んだ職人の腕と勘は実に偉いものである。**さんのいう 「ジャパニーズ下駄」は外国人にも人気がある。板前、相撲界、和服界などにおいても、その需要は狭まってきているが、販路は中・四国、九州、大阪、国外と広く根強いものがあり、**木履は忙しい毎日が続いている。

*1:布の洗い張りや染色のとき、両端に針がついている串状の用具(伸子)を布の両端に刺して、しわを伸ばしたり、布が縮

まらないようにする方法。

*2:並幅の身丈の4倍の布で前後みごろ・えり・おくみを裁つこと、またその裁ち方で仕立てた衣服。4歳くらいから11、2

歳くらいまでの小児用。

*3:身長がのびてからも使えるように、子供の着物を大きめにつくって、肩と腰にひだをとって縫い上げておくこと。

*4:事八日といって旧暦2月8日(お事始め)と12月8日(お事納め)とを合わせていう。

*5:材木を芯を通って縦断した面、またはその材木で、縦にまっすぐ通った木目のあるものを柾目、不規則で山形の木目のあ

るものを板目という。本柾は四方の面が柾目のものをいう。

*6:木目が平行に通っていない板目の板で、樹心に近い方の面をいう。反対の面を木表という。

|

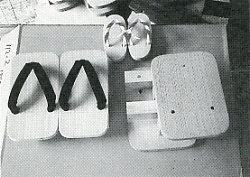

写真3-1-1 和裁の用具類 平成10年2月撮影 |

写真3-1-4 高級桐下駄

鼻緒のすげてないのは本柾の超高級品。平成10年2月撮影 |

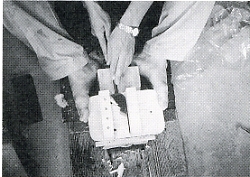

写真3-1-5 十能で歯の間を削る

十能は下駄職の特殊な道具。平成9年9月撮影 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索