データベース『えひめの記憶』

面河村誌

(二) 人口と世帯数の推移

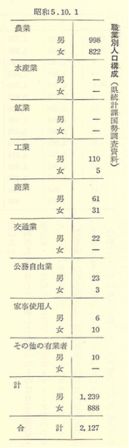

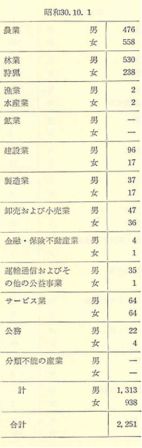

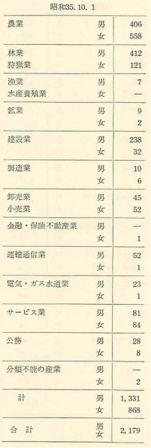

農業従事者が非常に多い。二番目に多いのが工業従事者。三番目は商業従事者である。

昭和二十年が、国勢調査該当年であったが太平洋戦争終結の年であったので、調査されなかった。そこで二十二年に実施されている。昭和五年から大きくとんでいるが、資料がない。

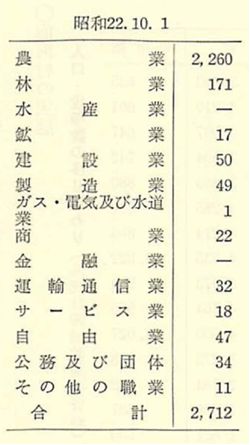

昭和五年に対して、新しく加わったものに林業・建設業・製造業・ガス電気及び水道業、金融業・サービス業があるが、これは産業が発展し分化してきたことを表している。

農業者の占める割合は、昭和五年と同じで一位を占め、二番目に林業、三番目に建設業となっている。

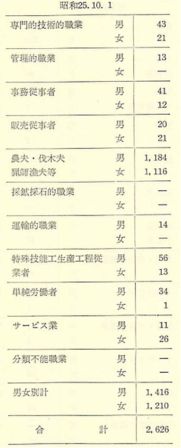

昭和二十二年の職業分類から、ガス電気及び水道業と自由業がなくなっている。二十二年に対して農業従事者は減っており、反対に増加傾向の大きいものに林業・建設業がある。

昭和三十年に対して、農業従事者が減り、増加した傾向の大きいものに商業・サービス業がある。

昭和三十五年に対して、農業及び林業従事者が減少し、運輸・通信業が増加している。

第一次産業では、昭和五年に八五・九%であったものが昭和二十二年には九〇・〇%と四・一%多くなっているがこれは終戦後のことで、都市や外地から引き揚げてきた人々のあったことが考えられる。その後は年々減少して、四十五年には六五・三%にまで減少している。

第二次産業では、昭和五年に対して、昭和四十五年には二倍近い増加を占めている。

第三次産業については、昭和五年に対し四十五年には、一六・三%増加している。

昭和四十五年の本村を、愛媛県及び、全国の比較を調べてみると、本村は、第一次産業の占める割合がまだまだ多いことや、第二次産業従事者の少ないことがわかる。このことは面河村のみでなく、本郡の一致した傾向でもある。

我が国の経済は、昭和二十五年ごろになると、敗戦後の混乱から立ち直り始め、朝鮮戦争で特需景気を迎え、三十年ごろになると経済の自立を目指して国土の開発・工業の発展・貿易の振興に力を入れたので、産業経済は著しく発展した。このごろから人々は、第一次産業よりも生産

性の高い第二次第三次産業へと転出していったわけである。

本郡はもとより本村にも、この産業構造の高度化現象の波は容赦なく

打ち寄せてきた。その結果農業人口は急速に都市へ流出し、農業生産の

伸びの停滞や、農地の荒廃問題を起こしている。

|

人口・世帯数の移り変わり(県統計課国勢調査資料) |

職業別人口構成1(県統計課国勢調査資料) |

職業別人口構成2(県統計課国勢調査資料) |

|

職業別人口構成3(県統計課国勢調査資料) |

職業別人口構成4(県統計課国勢調査資料) |

職業別人口構成5(県統計課国勢調査資料) |

|

職業別人口構成6(県統計課国勢調査資料) |

産業別人口 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索