データベース『えひめの記憶』

双海町誌

第四節 小学校教育①

一 明治期の教育

明治維新後、欧米先進国の新しい思想を基に、明治新政府の方針が示された。教育も先進国にならい、四民平等の原則にしたがって義務教育の制度が実施された。

一八六九(明治二)年二月、府県に小学校設置の指示があり、専ら書学、素読、算術を学ばせたが、双海地域においてはまだ寺子屋教育の延長であった。しかし、明治四年七月、文部省が創設され、教育事務を統轄することになり、翌明治五年七月に学制が制定され、長い間続いた寺子屋教育は廃止された。また、文部省規定小学校教則により、尋常小学校は上下二等分され、下等小学校は六歳から九歳、上等小学校は一〇歳から一三歳までの上下在学八年間とされた。本地域には、四年制の下等小学校が設置されたが、山間地方は二年制を実施したところもあった。

一八七九(明治十二)年九月、従来の学制を廃し、教育令が公布された。学校は小学校、中学校、師範学校、専門学校、大学となり、従来の学区制を廃して各町村、あるいは町村が連合して公立小学校を設置することになった。更に学務委員制度ができ、学区の取り締まりの職務を掌管することになったのである。そして学校の土地は免税にし、学校で児童・生徒に体罰を加えることを禁止した。

男女の共学を認め、就学期間を六歳から八か年としたが、土地の事情により四か年まで減少することができるようになっていた。翌明治十三年には、県が公立学校教員委嘱規則を定め、変則的小学校や、長年続いた山間僻地の寺子屋が姿を消した。

この教育令は、明治十八年に再び改正された。再改正の教育令においては、町村には学務委員を置かず、職務は戸長に移された。また、小学校を設置するに適さない場合には、小学教場を設けるなどの決まりが定められた。教育費の節減を図り、町村費減少を計画したものだが、その効果は十分とはいえなかった。

このように再改正教育令も、地方の実情に適しない面が多かった。小学校の設置、経営等に支障を来し、そのため再度、改正の必要に迫られたのである。そして明治十九年四月、「改正教育令」を廃し、新たに「小学校令」が公布された。この小学校令によって「小学簡易科」が設けられ、小学校は高等、尋常の二つに分けられた。児童は六歳から一四歳までの八か年を学齢とし、普通教育を受けさせる義務を保護者後見人に明らかにしたのである。また、新たに設けられた小学簡易科は、尋常小学校の代用として不就学の防止の役割を担った。高等小学校は、明治二十一年に設置された。

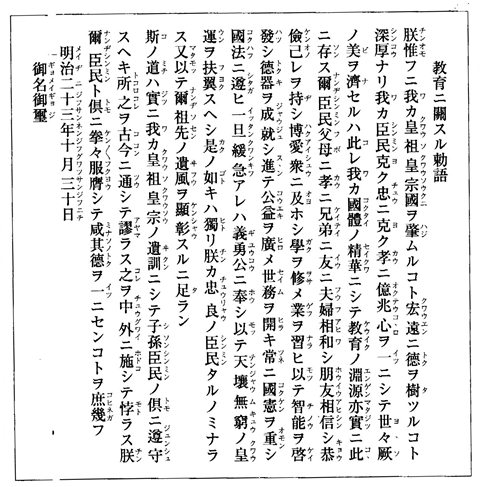

明治二十三年十月、「小学校令」に大改正が加えられ、「改正小学校令」が公布された。これにより簡易科は廃され、修業年限は尋常が三、四年、高等は二、三年又は四年と規定され、補習科を置くことができるようになった。同月、「教育二関スル勅語」が公布された。その趣旨は、忠孝をもって教育の基本とするというもので、国民教育の根本理念はここに明確にされ、教育のよりどころとなった。三大節(四方拝・紀元節・天長節)の式日には必ず勅語が奉読され、学校においては一番大事なものとして取り扱われた。勅語の全文を掲載する。

一九〇〇(明治三十三)年八月、「小学校令」が改正され、次のように定められた。

・授業料をとらない。

・義務教育年限を「三年若しくは四年」を「四年」に改めた。

・学科の別を簡易にし、それまでの読方、綴り方、書き方と称したものを国語科として包括した。

・漢字の制限をした(一二〇〇字内外)。

・小学校教員を、正教員、準教員、代用教員と定めた。

一九〇七(明治四十)年三月、文部省は「小学校令」を再改正し、念願であった義務教育年限を六か年に延長した。この改正により尋常科での教科目は、修身、国語(読方、書方、綴方)、算術、歴史、地理、理科、図画、唱歌、体操であり、女子はこのほかに裁縫が義務づけられた。高等科においては、以上の科目のほか、手芸、実業を加え、地域の状況によって、外国語その他を加えることもできた。

二 大正期の教育

大正時代になると、児童中心主義の教育思想が台頭し、自由教育という新しい教育運動として発展していった。学校では生活綴方、童謡、自由画、童話の創作などが盛んに行われるようになり、こうした新教育運動を実践する教育者も相次いで現れた。

一九一八(大正七)年三月に「市町村義務教育費国庫負担法」が公布され、それまで全額市町村が支弁していた小学校教員の俸給が、半額、国庫支出によることとなった。そして大正十四年からは、中等学校以上に現役配属将校が派遣され、軍事教練が行われることとなった。

三 昭和期の教育

(1) 国民学校の発足

一九四一 (昭和十六)年三月、国民学校令が公布され、小学校は国民学校と改称されることになった。国民学校は初等科と高等科に分けられ、修業年限は前と同じで六年と二年であった。皇国民の練成を目指し、心身一体の修練を行うものとして、教科は次の五教科制となった。

国民科=修身、国語、国史、地理

理数科=算数、理科

体練科=体操、武道

芸能科=音楽、習字、図工、工作、裁縫(女子)、家事(高等科女子)

実業科=農業、工業、商業、水産(高等科。いずれか一科目選択)

教育方法は練成を主とし、「児童の内面よりの限界即ち全能力を正しい目標に集中せしめて練磨し、国民的性格を育成する」という国家主義的教育方法であった。

(2) 戦中の教育

太平洋戦争に突入すると、教育も戦争目的のみにしぽられていった。一九四三(昭和十八)年六月には「学徒戦時動員体制確立要綱」が制定され、学徒動員が開始された。この学徒動員は、高等科児童にまで及び、軍需工場に職工として勤労動員された。昭和十九年六月には学童疎開促進のことが閣議決定され、全国主要都市の初等科三年以上の学童は旅館や寺院などに集団疎開を行った。愛媛県には、大阪市此花区内の国民学校児童が疎開することになった。上灘町には、天理教会所に七五名、金光教会所に二五名が集団疎開した。一〇歳前後の子どもが親元を離れて暮らすことの心痛は大きく、夜ともなれば親を慕って泣きだす子も少なくなかったようである。

更に昭和二十年五月には「戦時教育令」が公布され、全学徒が食糧増産、軍需生産、防空防衛、重要研究等の緊急業務に総動員されることになった。この目的達成のため昭和二十年四月一日から二十一年三月三十一日まで、原則として国民学校初等科を除き学校における授業は停止された。

戦争中の児童たち

戦争中の児童たちは、授業を省いて奉仕活動に当たった。その内容は次のようなものであった。

・子どもが校庭で遊ぶ道具に、袋竹刀(竹の半分先を八つ割りにして布袋をかぶせたもの)で叩き合う遊びで、敵を倒す剣術を身につけさせた。

・紙の不足を補うため、兄や姉が使った古い教科書を使用した。変更箇所を訂正させて授業をした。

・毎月一回古鉄廃品回収の日を定め、武器・砲弾の材料に充てた。

・飛行機の燃料となるアルコールを採るため、全校一斉活動として各地域の山道でクヌギの実(ドングリ)拾いを実施した。

・食料難に備え、稲や麦の刈り取った跡地で落ち穂拾いを行った。

・焼夷弾に備え、校舎から避難する防空訓練を実施した。

・高等科二年生になると、長男を除いた男子生徒に陸・海軍や満州開拓義勇軍への志願を奨励した。

・子どもに貯金の奨励をして勤勉に努めさせ、貯蓄組合をつくって全員の協力を求めた。

・校舎を新築する際、屋根瓦を手操りで屋上に運んだ。

(3) 戦後の教育

終戦を迎え、政府・国民が教育に関して第一に努力した点は、戦時中の異常な教育体制を取り除くことであり、第二には新しい平和的な文化国家をつくる民主教育の基礎を確立することであった。そのためには学徒動員を解除し平常授業へ復帰すること、続いて疎開学童の復帰を促進することであった。

また、教材に関しても取り扱いに慎重を期した。戦時中使用した教科書で、終戦後の事態に合わない教材は全部、あるいは一部を削除して使用することになった。教師は児童に命じ、そうした箇所を墨で消させて使用した。軍事教育も廃止され、教練、武道(剣道、柔道、弓道)などはすべて禁止された。そのほか御真影奉安殿や職員室などに祭られていた神棚、日露戦争の戦利品などが学校から取り除かれた。更に一九四六(昭和二十一)年十月八日、文部省は教育勅語奉読廃止を通達した。

一九五八(昭和三十三)年十月一日、学習指導要領が告示され、教育課程は各教科、道徳、特別教育活動、学校行事の四領域をもって編成することが示された。道徳教育については、同年三月十八日、「小・中学校における道徳の実施要綱について」の通達が行われ、道徳の時間の設置に関する指導が行われてきたが、九月から教育課程の中に明確に位置づけられた。各教科については、基礎学力の充実に重点が置かれ、発展的、系統的な学習がなされるよう工夫された。教科以外の活動は特別教育活動と改め、目標を示して特別教育活動の特質を明らかにするとともに、内容としては児童会活動、学級会活動、クラブ活動などを行うものとして道徳の時間との差異及び関連が示された。また、学校行事等の領域を設けて目標を明示し、内容の種類や教育的意義が明らかにされた。

小学生のころの思い出(本町在住の六〇歳代の女性)

一九五一(昭和二十六)年ごろの本町の給食は、ミルクだけ、みそ汁だけの給食だった。ミルクはアメリカから配給されたもので、大きなミルク缶の中には固まったものが入っていた。放課後、その固まったミルクを手で砕きながら、パクパクと口の中に入れて食べた。おやつといっても、当時はふかしたサツマイモぐらいだったので、それがとてもおいしく感じられた。学校に近かった者は、ミルクを飲んで走って帰り、家で昼食を食べてまた学校に戻った。

女の子の頭には「しらみ」がよくわいた。家庭では竹ぐしですいて取っていたが、学校では一列に並んで頭に「DDT」を真っ白になるまでふってもらって退治していた。それがたまらなく臭かった。

また、小腸にすむ回虫を退治するため、学校で「かいじんそう」をコップ一杯飲まされた。これが臭くて鼻をつまんで飲んだ。飲んだ後は「かいじんそう」の効き目がよく、回虫がたくさん出た。

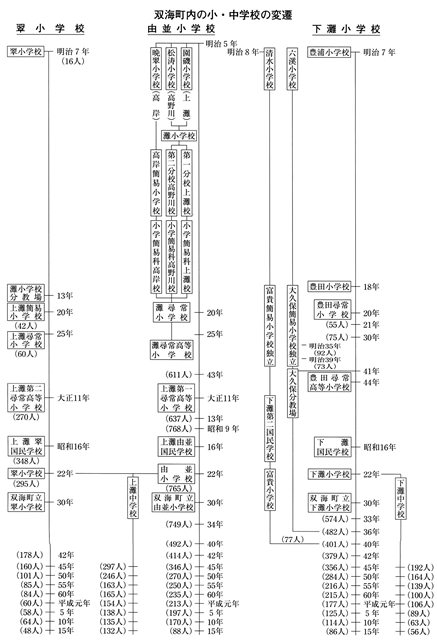

四 本町の小学校

(1) 統廃合された小学校

園磯小学校

灘小学校の前身で一八七二(明治五)年の創立。園磯小学校の位置及び教師は次のとおり。

位置 灘町庄屋屋敷(都築角平)

教師 小林忍澄、宇都宮峰次郎、都築角平、山内秀樹、宇都宮源次郎、武智諾佐、武智良夫

位置 灘町一丁目岡崎米次郎所有蔵

教師 武智良夫、武智諾佐、宇都宮源次郎(助手として都築角平、井多賀太郎)

灘小学校

一八八七(明治二十)年の生徒は四〇人内外で初等六級より中等一級までに分けられ、職員には訓導の佐治助弘、河内正行、授業生に鷹尾喜三郎、小林弥重郎、武智英三郎らが在勤した。明治二十六年高等科を併設し、灘尋常高等小学校と改称した。

第二分校高野川校

一八八七(明治二十)年初め、授業生の山中正之が在勤したが、五月に高野川簡易小学校となり、訓導鷹尾喜三郎が就任した。当時、生徒は一〇人あまりだった。

高岸簡易小学校

一八八七(明治二十)年五月、灘小学校から分離した。教師は訓導の武智英三郎で、生徒は一七~一八人であったが、九月末には在籍四九人となった。

灘尋常高等小学校

一八九二(明治二十五)年九月、学令改正により上灘村町組の灘小学校、第二分校高野川校、高岸簡易小学校が廃止され、明治二十六年に灘尋常高等小学校と改称された。

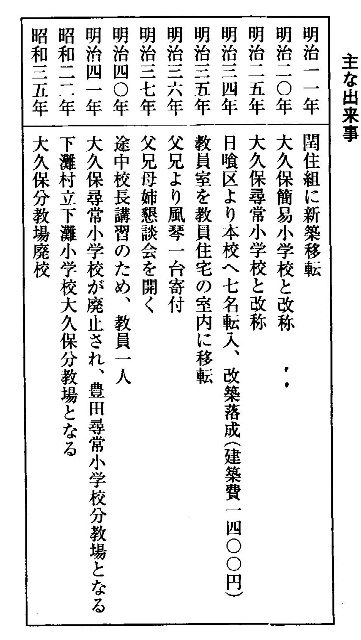

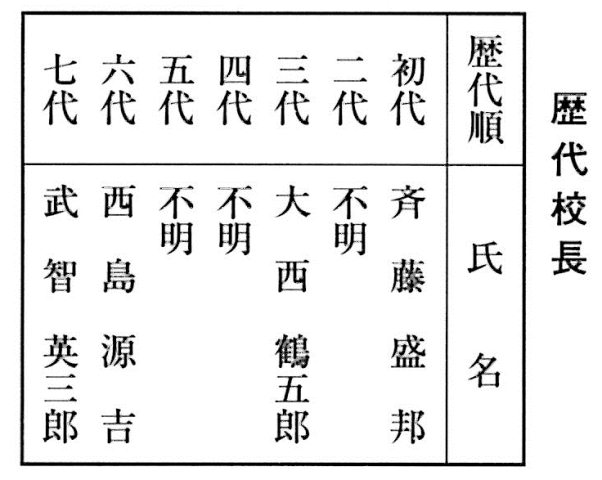

大久保尋常小学校

一八七三(明治六)年創立。同年八月、六渓小学校と称し、石ノ久保組に設置された。その後の変遷は次のとおりである。

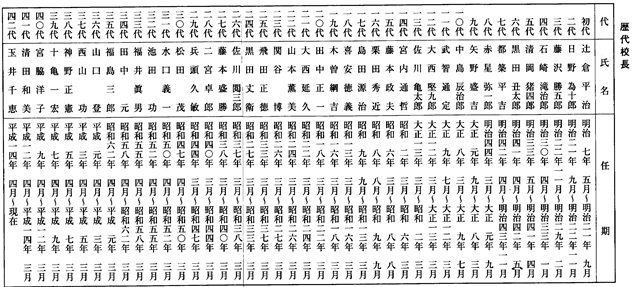

同校の歴代校長は次のとおり。

富貴小学校

一八七五(明治八)年、清水小学校が浮穴郡串村に設立された。そのころ満野には満野校が、松尾には花山校があり、明治十五年四月十三日に清水校と合併した。

明治二十年には、豊浦第三分校となり、豊田校に付属した。また同年、富貴・松尾・満野・串本村が通学区となったため、豊田校から分離して三校が合併し、富貴簡易小学校として独立した。

富貴小学校校歌

作詞 野本 忠和

作曲 野本 和伯

一 壷神山の朝明けに

輝く希望の光あび

育つ我らは 富貴の子

強く正しく たゆみなく

学びの道に いそしまん

二 瀬戸の潮風浴びて咲く

みかんの花の清き香に

育つ我らは 富貴の子

清く明るく たゆみなく

学びの道に いそしまん

三 段々畑の登りおり

炭焼く煙りながめつつ

育つ我らは 富貴の子

明日に夕べに たゆみなく

学びの道に いそしまん

(2) 現在の小学校

下灘小学校

校 歌

作詞・足立邦芳、作曲・久米孝義

一 朝夕あおぐ黒山の 常わのみどりてりはえて

明るい下灘小学校 強く正しくいさぎよく

学ぶよい子に日がのぼる

二 豊田の川のせせらぎに 睦ぶ小鳥の声すみて

楽しい下灘小学校 心あわせて仲よしの

歌う笑顔に花が吹く

三 島かげ遠く青汐の 息吹きは校庭にみちみちて

仲びゆく下灘小学校 みんな希望の胸はって

進む行く手に日がおどる

|

教育ニ關スル勅語 |

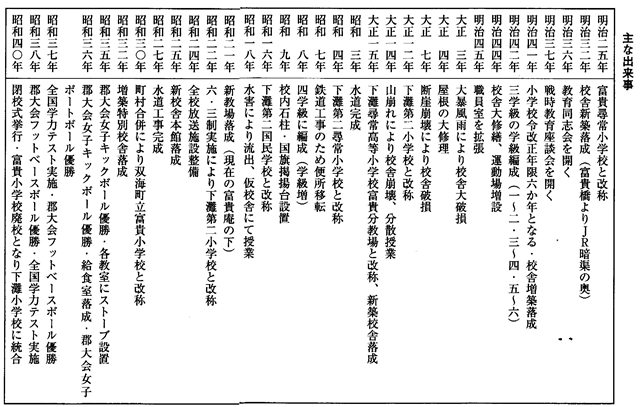

大久保尋常小学校 主な出来事 |

大久保尋常小学校 歴代校長 |

|

双海町内の小・中学校の変遷 |

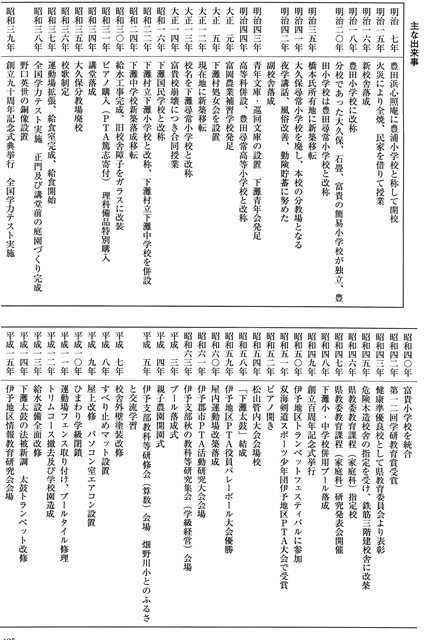

富貴小学校 主な出来事 |

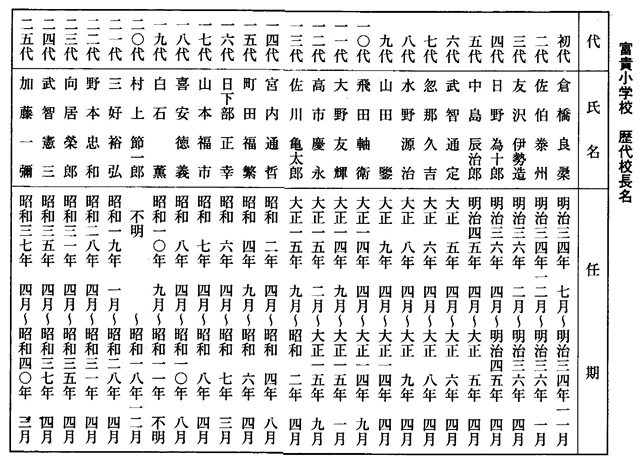

富貴小学校 歴代校長名 |

|

下灘小学校 校章 |

下灘小学校 主な出来事 |

下灘小学校 歴代校長 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索