データベース『えひめの記憶』

双海町誌

第八節 郷土の様子

一七〇〇(元禄十三)年に実施されたとされる、徳川幕府巡見使江戸差出書には次のように記されている。

一、高野河村(山崎村から壱里・四月一日)

一、片浜(片方が海岸と言う意味)

一、高・六五石三斗一升三合

一、家数・三一軒

一、船数・五隻

内三隻三〇石積から四五石積迄、二隻猟舟

一、加子数・一一人、内五人役加子

一、上灘村(高野河村から二〇丁)

一、片浜

一、高・六六七石三斗六升二合

一、御高札有(江戸幕府之定)

一、船番所有

一、家数・五九軒

一、船数・一〇隻

内九隻四五石積から一〇〇石積迄、一隻猟舟

一、加子数・五四人、内一二人役加子

(五月五日の終了後の夜、郡中奉行所(伊予市灘町)へ庄屋たちが呼び出されている。なお、高野川村と上灘村の検地には約一か月を要している。詳細にわたる検地が行われたためであり、その期間中、祖先は恐れつつ最大限の接待で乗り切ったといわれる)

一、高岸村

一、片浜

一、高・五一三石七斗五升五合

一、家数・五五軒

一、舟数・三隻・内壱隻六〇石積、二隻猟舟

一、加子数・四一人役加子

一、唐崎村(高岸村より一〇丁)

一、片浜

一、高・高岸之内

一、家数・高岸之内

一、大久保村(唐崎より五丁)

一、片浜

一、高・二〇六石九斗二升八合

一、家数・二二軒

一、船数・二隻猟舟

一、加子数・二二人、内一七人役加子

一、知口村(大久保より半里)

一、片浜

一、高・串之内

一、家数・一六軒

(知口村とは天正の戦の際、黒山城下流に大量の血が流れたとの言い伝えから生まれた名称と思われる。現在、豊田奥に血□という地名があり、この血口を知口と称したようである。現在の豊田奥のことと考えられる)

一、池之窪村(知口村より拾丁)

一、片浜

一、高・串之内

一、家数・一六軒

一、串村(池之窪より一一丁)

一、片浜

一、高・四五六石七斗八升一合

一、家数・一六軒

一、船数・四隻猟舟

一、加子数・四五人内三六人役加子

一、車谷村(串村より一三丁)

一、片浜

一、高・串之内

一、家数・一四軒

(現在の富貴・満野あたりのことと思われる)

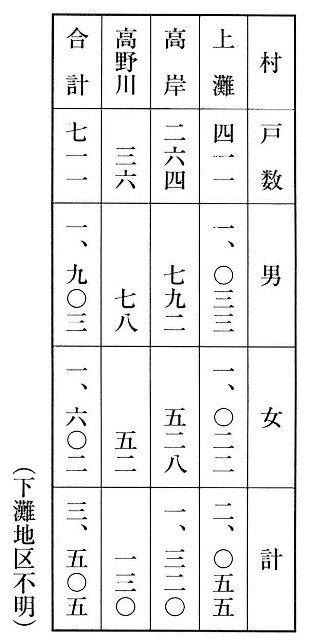

他の文書には、当時の戸数と人口が次のように記録されている。(図表参照)

一七三三(享保十八)年以後(江戸時代の中期ごろ)のものと思われる「幕府巡見使江戸差出書」によると、次のとおりである。

○湯並郷串村・石高四五六石七斗八升一合

代官城戸類右エ門・庄屋孫六

氏神・高岸村三島大明神

八王子社天一・金比羅社、平谷二有リ

願正寺・禅宗、手成西禅寺末

慶徳寺・右同断

土産・米上・大豆下・胡麻・薪・笘

盆石・松葉・豊田の鯵

土地よろしからずと雖も、高に応じては人多し、貧家もなし。村の長さ二里、小石も多し、豊田・車谷・松尾・富永・池之窪などと云ふ所有り。豊田の浜に五重の石の塔有り。浜辺に小庵有り。

○大久保村・石高二〇六石九斗二升八合

代官 城戸類右エ門・庄屋 忠右工門

土産・米上・大豆下・胡麻・笘・松葉・塩屋

土地よろし、貧乏の者少し。

○高岸村・石高六七七石三斗六升二合

代官 城戸類右エ門・庄屋 惣兵衛

三島大明神 祭日 八月二十三日

串・大久保・高岸・石畳・上灘・麓・高野川・堺村・右の村々

氏神・湯並郷の惣鎮守也

大通寺・禅五山派寺手成村西禅寺末

信福寺・同断

土産・米上・大豆下・竹細工・畳の床・笘

土地よろし、民家貧乏の者少し

古跡・藤堂新七郎住居の跡と言う所有り。

○高野川村・石高六五石三斗一升三合

代官 城戸類右エ門・庄屋 利助

氏神・高岸村三島宮

厳島神社・祭日 八月二十三日

八幡社・祭日 九月十二日

地蔵院・禅宗、竜護山曹渓院末

土産・米上・大豆・串海鼠・松葉・綿の煙草・盆石・藍・土地

よろしからずと雖も、貧乏の者少し。

以上のように、上灘村の部分の記載が見当たらないことが残念であるが、郷土の概要を知ることができる。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索