データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 近世 上(昭和61年1月31日発行)

三 大坂城御手伝い普請と山家清兵衛

政宗への「三万石領」

前項で見たように、ただでさえ困難な条件で始まった藩政であったが、この他にも藩財政を圧迫する外部的条件が当初から存在した。ひとつは政宗からの借金の返済問題であり、いまひとつは元和六年(一六二〇)に幕府から命じられた大坂城石垣の御手伝い普請であった。

秀宗は入部にあたって、政宗から六万両の借金をしたと伝えられているが、この大きさのほどは、次のように考えれば実感できるであろう。一〇万石のうち家臣団にたいする知行と扶持米を五万石として(元和八年「分限牒」によれば、知行惣計四八、〇七八石余、切米・扶持米惣計七、九三七石余であった)、藩の蔵入地は五万石、この年貢をせいぜい三万五、〇〇〇石と見積もり、これをすべて大坂で換金してもこのころの米価ではせいぜい一万二、〇〇〇両である。実際にはあり得ないことであるが、この収入をすべて返済にまわしても五年かかるのが、六万両という額である。結局、元和四年から三万石の上地を指定し、そこからの年貢をすべて返済にまわすこととなり、和田源大夫がその代官に任命され、仙台からも代官が派遣された。この土地は「三万石領」とよばれ、寛永一二年(一六三五)まで存続し、翌年の政宗の死によって廃止された。秀宗は一二年間にわたって政宗に年貢を送りつづけたのであるが、年二万石としてその総額は三六万石、小判にして一〇万両以上に達したと推定される。この間宇和島藩は、実質七万石(このころの藩の蔵入り地は二万四、〇〇〇石に過ぎなかった)で一〇万石相当の役を幕府に対して果たさなければならなかったのである。

大坂城石垣の御手伝い

入部直後の大坂夏の陣には、秀宗は出陣しないですんだが、元和六年(一六二〇)には大坂城の石垣普請の役を幕府から仰せ付けられた。この石垣普請は、藤堂高虎が全体の縄張(設計)を担当し、諸大名一四〇家が動員された大がかりなもので、全部が完成したのは寛永六年(一六二九)、前後一〇年間が費やされた大工事であった。現在の大坂城の石垣はこの時に築かれたものであり、豊臣秀吉の築いた石垣はその中に埋まっている。この普請は、以前の堀の水を抜き、幅をひろげ深さを掘り下げた上で、以前の石垣にかぶせて新たに石垣を築いたのであるが、その石は、摂津(兵庫県)御影や小豆島から切り出した大石を、海上は船や筏で、陸上は車や修羅(木製のそり)やコロでは

るばると現場まで運んだものであった。その運搬には、「穴太」と呼ばれた石工や「手子(挺子)の者」と呼ばれた運送技術者などの特殊な職人と多数の人夫が必要であり、石垣で城を築く習慣の発達しなかった東北出身の大名にとっては、ただでさえ苦手な工事であった。

前述の元和八年(一六二三)「分限牒」には、皮屋・塗師・研師などの職人は記載されているが、右のような職人は見えない。これらの職人は、おそらく工事の期間にかぎって大坂で雇用したものと思われる。人夫は、国元から百姓が「役」として動員されたが、他家の例からすれば、その他にも大坂で日用(日雇い人夫)が雇用されたと考えられる。これらの他に大坂では、種々の必要な道具が調達されたことと思われる。幕府からは、その大名の石高に応じて扶持米が支給されたが、出費の一部を補うに過ぎず、どの藩も、工事の出費による財政の痛手にながく苦しむことになった。

宇和島藩の場合は、秀宗が夫人と子供を江戸屋敷に置いていたので「半役」を免除され、五万石に相当する普請の割り当てになっていた(「入鉄砲に出女」といわれるように、大名の妻子は人質の意味で江戸に置かれたというのが近世史の常識であるが、実はそうなったのは元和の末年以降のことであった。たとえば土佐藩は藩主忠義夫人が国元にいたので「本役」の二〇万石に相当する普請を勤めさせられた)。また政宗から米二、〇〇〇石の援助を受けたが(これは、前述の三万石領の年貢から差し引かれた)これで足りるものではなく、まだ工事現場の割り当てが示される前から、金策に苦労した。その様子は、工事の責任者として大坂に派遣された二人の家老山家清兵衛・桜田玄蕃に宛てた国元の秀宗からの書状に、痛切なまでに示されている。

たとえば、元和六年三月一日付けの書状では、

書状披見せしめ候。石垣丈夫ニなり候ニより、銀子いり増し候はん由、もっともニ候。左様ニ候ても、この方より登せ候米・大豆なく候。その故は、当秋まで扶持方さえ足り候ハぬ間、その心得候べく候。(中略)銀子いり候ハバ、京都にて才覚つかまつり、両人(清兵衛、玄蕃)借り候べく候、(中略)いかようにも京地において才覚つかまつるべく候。

銀子が必要なことは理解するが、宇和島には換金のため大坂に送る米も大豆もない、それどころか小身の家臣に支給する扶持米も不足している実情である、だから必要な銀子は京都で借金して調達せよ、というのである。

また三月一〇日付けの書状では、

銀子登せ候への由、申し越し候条、ようやく十貫目遣わし候。この外に米千石登せ候へ由、申し越し候へども、なんともこの方より登せ候ハん様子これなく候。扶持方さへ続きかね候体にて候間、登せず候。(中略)大坂において、殿様(政宗)へ上げ申し候米二百石も三百石も、貸し候ハバ、遣わすべく候。

ムリをしてやっと銀子一〇貫目(米に換算して五〇〇石くらい)を送る、しかし米一、〇〇〇石はとても送れない、できることなら、政宗の三万石領の年貢を二〇〇石でも三〇〇石でも借用できないだろうか、といっている。一〇万石の大名が数百石の米に頭を悩ませているところに事態の深刻さが現れている。

普請役に苦しんだのが大名と重臣たちだけでなかったのは、いうまでもない。一般の家臣たちもそれぞれ銀子と人夫を割り当てられて、大坂に送った。そしてそれらは結局のところは農民や漁民の負担に転嫁されたのである。ただでさえ反抗的な領民にこうした負担が新たに加わったとすれば、いったいどのようなことが起きるであろうか。普請の最中の六月三〇日に、責任者の一人山家清兵衛が秀宗の命令で斬殺された事件は、その現れのひとつと思われる。

山家清兵衛の斬殺事件

清兵衛斬殺前後の領内の動向を示す史料は少なく、とくに清兵衛をめぐる藩内の政治的動向を示す史料はほとんどないに等しい。そこで領民との関係、御手伝い普請による藩財政の悪化のどの点でも、宇和島藩と同じような事情にあったと考えられる土佐藩のこのころの動向を、参考として見てみよう。

二〇万石の土佐藩は、元和五年(一六一九)、福島正則の改易(領知没収)の時、広島城受け取りの軍勢派遣を命じられたこと、元和六年、大坂城普請に本役を勤めたこと、この二つの出費により藩財政は極度に逼迫し、借銀は累計銀二、〇〇〇貫目に達した(これは藩の収入の七年分に相当する)。この危機を打開する現実的方策としては、家臣団からの知行の「借り上げ」(実質は知行の一部返上)と農民への増税の、二つしかあり得なかった。しかし農村は、耕地の二割五分が(農民が欠け落ちしたため)耕作者のない荒れ地となっているありさまであり、家臣団とて前述の二つの役を勤めた結果困窮の極にあった。どちらの方策を採るにせよ、容易なことではなかったのである。これらのうちで、藩財政の基礎である農民保護の観点から、家臣団の負担を強化し農民への増税を軽くする方策が、幕府の要路者から藩に示された財政改革案であった。家臣団は大身の家老深尾和泉を立てて、これに反発した。藩が家臣団の不満を押さえきれず幕府の指導に反して農民だけに負担を転嫁して、もし大規模な一揆や逃散が起きれば、藩が幕府から取り潰される結果になるのは、目に見えることであった。結果として家臣団の反発は押さえられて幕府の案が実施され、藩は改易の危機を回避できたのであるが、それには、初代藩主一豊の弟で藩主忠義の実父康豊か健在でその意向が家臣団の説得に大きな力を発揮したことと、忠義との姻戚関係から幕府要路者と藩との仲介にたった松平定行(当時は伊勢桑名藩主、のち松山藩主)・定綱兄弟と稲葉正成が、幕府内部で強い発言力をもっていたという有利な条件があった(松平兄弟は家康の異父弟の子であり、正成は春日局の夫であった。こうした人脈が大きな意味をもったのが近世という時代であり、のちに見るように秀宗も、人的なうしろだてによって結局は改易の危機をのがれている。また後述の沖之島境界紛争でも、二つの藩はそれぞれの人脈を動員して目に見えぬ争いを展開したのであった)。

以上の藩政改革の過程で反対派の頭目深尾和泉が国元を出奔するという事件が起きている。これだけを見れば大名と家老との対立による一種の御家騒動であるが、その裏には以上のような広くかつ深い、深刻な背景があったのである。宇和島藩の場合は、史料が乏しいために清兵衛の斬殺だけが強く印象づけられるが、これを単に秀宗と清兵衛の主従間の感情的な対立といったものに止めず、領内全体の動向の中で考える見方が必要である。

宇和島藩の借銀がこのころどのくらいだったのか、また農村や漁村がどのような状態にあったのか、具体的に示す史料は残っていない。しかし秀宗が入部した時の状況や、この前後の秀宗の書状が、土佐や豊後との人返しの協定(欠け落ち者を藩同士が協定してお互いに返しあうこと)や領内の年貢の未進についてしばしば言及していることから考えて、それらがひどい状態にあったことは間違いのないところである。扶持米さえ渡るかどうかという状態で普請の役を勤めた家臣団の多くが、経済的にいき詰まっていたであろうことも確実である。たとえば、斬殺事件ののち江戸に参勤した秀宗は、善後策にあたらせるために国元から桑折左衛門を呼びよせているが、その際、もし路銀(旅費)の工面で出発が遅れるようなら、藩から銀子一貫目でも二貫目でも貸し与えるようにと指示している。左衛門は、秀宗が入部したのちに政宗が新たに後見として付けた家老で、秀宗の家臣の中では七、〇〇〇石という破格の知行をうけていた(桜田玄蕃は一、七五〇石、山家清兵衛は一、〇〇〇石であった)。その左衛門が米一〇〇~二〇〇石程度の銀子一~二貫目の調達に手こずる状態だったのである。一般の家臣の窮乏は想像に余るものであったに違いない。したがって、この藩においても、家臣団に比重をかけるか、領民に比重をかけるか、右の土佐藩のような政策上の対立が発生したことは、十分に考えられることである。すでに前述の元和元年の須賀川原の一揆にも、未進の取り立てをめぐって、山家清兵衛と桜田玄蕃のあいだに方針の対立があったことが伝えられている。一揆や欠け落ちという形で示される領民の動向を背景に、こうした農政上の対立が藩と家臣団の財政の極度の逼迫の中で、藩主と全家臣団をまきこんだ抗争に発展し、その結果が、秀宗による清兵衛の斬殺命令であった。殺害ののちになって事実の報告を受けた政宗が桑折左衛門に送った叱責と抗議の書状には、この殺害が秀宗が行った藩政改革の余波であったことが、次のように述べられている。

去る頃、そこ元の仕置(藩政)を改め、奉行人(藩政を担当する家老)を別して申し付くるの由、一切この方へ侍従(秀宗)所より談合これなく候。

この書状は、秀宗が政宗に無断で清兵衛を殺害したことを非難・叱責したものであるが、右に引用した文章はその前半の一部である。それによれば、秀宗は清兵衛の殺害に先立って藩の仕置を改め、藩政を担当する奉行人を更迭していたことがわかる。もちろん、更迭された奉行人は清兵衛であった。土佐藩と同様に、秀宗は秀宗なりに藩政改革を断行したのであり、これに最後まで反対したために清兵衛は、秀宗の立場からすれば「粛清」されたのであった。ただし、清兵衛がどこで殺されたのかも明らかにはできないし、また秀宗と清兵衛のどちらが家臣団と領民にたいしてどのような立場をとったのかも、まったくわからない(おそらくは、普請の途中で仕置役を罷免されて大坂から帰国した清兵衛が、秀宗を難詰し、そこで秀宗が怒りを爆発させた、というのが事件の経過であったと思われる)。

以上は、乏しい史料を断片的に組み立てた、まったくの推測に過ぎないのであるが、たとえ御霊信仰の民俗的伝統によるとはいえ、後年に清兵衛が「和霊さま」としてひろく領民の信仰を集めた事実は、この事件の背景に領民全体の動向があったことを想定しなければ、理解しがたいのではないだろうか。

清兵衛は、慶長八年(一六〇三)に政宗から秀宗に付けられた一五人の家来の一人である。この年は秀宗が、家康に拝謁がかない、江戸に住むこととなった翌年であり、秀頼の家来と目されていた秀宗にも、家康の天下で将来の展望がひらけて来た年である。この年に清兵衛は、政宗自身の言葉によれば「老(おとな、家老)分ニ付け置」かれたのであり、宇和島へも秀宗に先立って到着し、城受け取りの役を果たしている。ただし清兵衛の嫡子喜兵衛は仙台に残り(このために山家の家は仙台で存続しその系図も仙台に残ることになった)、次男治部・三男丹治・四男美濃が清兵衛とともに宇和島に移った。清兵衛にたいする秀宗の怒りは大変なものであったらしく、この三人はもちろん、清兵衛の娘婿塩谷内匠も、当の娘はすでに死亡していたにもかかわらず、清兵衛の縁者という理由で上意討ちにあっている。まさに族滅である。殺害の直後に桜田玄蕃に送った書状で秀宗は、「累年あしき様子、(中略)沙汰の限り、申すべきようなく」と述べており、政宗から付けられた年上の家老を秀宗は常々けむたく思っていたことが推察される。政策上の対立もさることながら、このような感情的な問題も事件をより陰惨にした要因であった。しかし当時は、いくら主君でも、幕府の了解なしに一藩の家老を処刑することは、とくにその家老が「上様(将軍)御存知の者」(将軍に拝謁したり、その一族の誰かが江戸に人質として詰めていたりする者)である場合には、幕府に対する反逆行為とみなされかねない行為であった。清兵衛がこれに該当するかどうかは不明であるが、いずれにしても、秀宗の藩主としての資質が、藩の内外によって問われる行為であったことは確かである。そうしたことは秀宗も重々承知の上であり、秀宗は、殺害後ただちに仙台に使者を送り、処刑の理由を三五か条にわたって弁明させている(この三五か条は伝わっていない)。

しかし、自分の付けた家老を何のことわりもなしに殺害された政宗は、塩谷内匠の実兄岡本義保(幕府旗本、かなり有力な地位にあった)からの抗議もあり、激怒した。その激しさのほどは、政宗が桑折左衛門に送った前述の書状の「数年老分ニ付け起き侯清兵衛事、身(自分、政宗を指す)の所ヘ一端之届けもこれなく、すでに成敗(処刑)に及び候事、前代未聞、是非なき次第に候」という叱責の言葉に現れている。そして政宗は、秀宗に勘当を通告し、親子の交際を断絶した。そればかりか政宗は、秀宗に所領を返上させるよう、当時将軍秀忠の信任がもっともあつかった幕府の年寄(のちの老中に相当する)土井利勝に進言した。理由は、今のありさまでは、秀宗は将来ともに一〇万石の大名にふさわしい奉公を勤めることもできず、また領内の仕置もできないであろうから、というところにあった。しかし土井利勝は、この申し出に賛同せず、逆に政宗を以下のようになだめている。

今回のことで貴殿が立腹されているのは、まことにごもっともなことであります。したがって御申し出の通りに将軍様に言上してもよろしいのですが、今度だけは若さゆえの無分別として見のがしてやりたいと思います。しかし秀宗が、この先また藩政を誤るようなことがあれば、その時は自分も見のがしにせず、貴殿にも相談して処置する所存です。べつに誰かに頼まれてこう申し上げるわけではありませんが、今回は自分に免じて許してやって下さい。ただし、これでもなお許さないというのであれば、御考えの通りに将軍様に言上いたしましょう。

この説得を受けて政宗も気持ちをやわらげ、義絶を解消した。元和八年(一六二二)一〇月のことであった。

このように秀宗は父に大名としての資質を見放され、あやうく改易されるところであったが、土井利勝の寛大な対応によって難をのがれたのであった(ただし、利勝も秀宗に失態があったことを認めている点に注意しておきたい)。こうした対応を引き出す上で秀宗のために力になったのは、幕府旗本の柳生宗矩と内藤正重であったと思われる。宗矩は但馬守として有名であるが、このころはまだ又右衛門で、知行もまだ二~三、〇〇〇石の程度である。ただし、この元和六年から七年にかけて秀忠と家光に剣法を伝授しており、将軍のお気に入りであったことは疑いない。正重は、このころ将軍の使番であった。使番は、本来は戦時に将軍の命令を諸大名の陣に伝達し、その実行を監察・指導する役目であるが、戦争がなくなった元和以降は、改易や転封にあたって城の受け取りにあたる諸大名の軍勢を指揮したり、将軍にかわって諸大名の国政を監察する上使として各地に派遣されることの多かった役目である。このころの正重の知行は一、九〇〇石で大名に比べれば小身であったが、将軍の命令次第はるかに大身の大名を指揮する立場にあったのである。仙台伊達家の史料を見ると、この二人は、政宗と土井利勝との間の内々の連絡役を勤めていたことがわかる。江戸時代では、公式の文書で幕府の意思が諸大名に伝達されるのは氷山の一角であり、大半は種々の仲介者を通じて公式の記録には残らない内々の形で処理されるのが普通であった。したがって諸大名にとって、幕府の意思をさぐり、また自分の要望や陳情を老中などの幕府要路者に伝える人物を確保することは、まさに死活の問題であった。政宗の場合は、この二人がそうした機能を果たす人物であったのである。してみればこの二人は、宇和島藩にとっては、事件について土井利勝の了解を取り付け、また政宗をなだめる上でのいわばキーパースンであった。事件の二か月後の九月、桜田玄蕃が大坂から国元に送った書状で、江戸に使者を派遣して宗矩と相談するよう進言しているのは、こうした事情によると思われる。また、前述の秀宗の指示による桑折左衛門の江戸出府も、実は宗矩の助言によるものであった。こうした善後策によって、秀宗は失態にもかかわらず改易されることを回避できたのである。

清兵衛、和霊大明神となる

斬殺事件ののち暫くして、誰がいうとなく清兵衛の怨霊が崇るという噂が領内を流れるようになった。寛永九年(一六三二)に宇和島の金剛山(大隆寺)で桂林院(秀宗夫人)の三回忌の法事があり、桜田玄蕃がその奉行をつとめた。ところが、にわかに大風が起き本堂を吹き倒し、玄蕃は梁の下敷きとなって即死した(五七歳)。人々はこれを清兵衛の崇りとして恐れた。その後も事件の関係者と考えられる人々が海難や落雷で変死するたびに、人々は清兵衛の怨霊を口にした。その霊を慰めるため、最初は森安(今の和霊神社のあたり)の八面大荒神に小さな祠が作られたといわれる。そして藩もついに承応二年(一六五三)清兵衛の三三回忌を機会に、京都の神祇管領吉田家に依頼し、京都平野社の神官藤井兼古を招いて鎮魂祭を執行し、檜皮森に山頼和霊社を建立した。この社名の「山頼」は、山家の山と清兵衛の名乗りである公頼の頼を取ったものであり、清兵衛の霊を和らげる神社という意味である。したがって和霊神社を建てたことは、藩が公式に清兵衛に謝罪したことになる。藤井家の家譜には以下のように記されている。「伊予国宇和島藩士ヤンベ某ナル者アリ。讒ヲ以テ冤死ス。崇止マズ。藩士、兼古ニ之ヲ禳ワン事ヲ乞ウ。兼古、スナワチ鎮魂法ヲ行イ、之ヲ祭リ、為ニ祠ヲ建テ、和霊明神トナス、崇スナワチ止ム」これによれば、清兵衛は讒言によって冤罪を受けたというのが、藩の公式の立場となっていたのであった。秀宗が隠居する四年前のことであるが、変われば変わるものである。その後同社は明暦二年(一六五六)から寛文七年(一六六七)の間、近くの向山に移されたが、ふたたびもとの地に帰り、現在に到っている。なお、吉田家から明神号を許され、享保一三年(一七二八)以降、和霊大明神と号している。

清兵衛が和霊大明神になる過程は、我が国に古くからあった御霊信仰のひとつの典型である。御霊信仰とは、恨みを呑んで死んでいった者の怨霊がこの世に崇るという信仰で、この霊をなぐさめて崇りが起きないようにする鎮魂の儀式を、御霊会といった。このような考え方はもともとは民間のものであったが、平安時代以降になると、藤原広嗣など政治的陰謀の犠牲者の霊を鎮めるために朝廷ではしばしば催された。代表的御霊には、藤原氏の陰謀の犠牲になった菅原道真や、反乱を起こして敗死した平将門などがある。道真は、天神様となって各地に祀られているし、将門は江戸の神田明神となっている。これらの例からもわかるように、この御霊信仰は、古代から現在にまで続いているのであり、道真を題材にした歌舞伎「菅原伝授手習鑑」は、いまもしばしば上演されている。また、神田明神の神田祭は、東京を代表する祭として今も盛大に行われている。「菅原伝授手習鑑」では雷となった道真の怨霊が藤原氏に崇るのであるが、御霊信仰の特徴は、怨霊が崇る相手がかならずしも自分をおとしいれた相手に限られていない点にある。疫病の流行や地震・凶作など世間を襲う自然の災いも怨霊のしわざと考えられた。清兵衛の場合も、慶安二年(一六四九)二月五日に中国・四国をおそった大地震、寛文三年(一六六三)の大ひでり、同六年の大洪水、享保の蝗害などの天災が、すべて清兵衛の怨霊と結びつけられたのであった。

南予地方に御霊信仰が根づいていたことを示す事例のいくつかを紹介すれば、まず、三崎町大久浦の「お幾代大明神」がある。むかしこの浦に、「お幾代」という瀕死の若い娘を乗せた舟が流れ着いた。浦人たちは、「自分をこの土地で供養してください」といって息を引きとったお幾代の願いを無視し、あろうことか死骸を海に放りこんでしまった。しばらくすると浦の若い衆たちの目が次々と悪くなった。さてはと思いあたった浦人たちは祠を建て、「お幾代大明神」として祀った。そしてお幾代の命日に九州から習った「シャンシャン踊り」を奉納したところ、眼病の流行が止まった、というのである。次に、八幡浜市五反田の柱祭は、戦国時代に誤って殺された廻国修験者金剛院の怨霊が崇るので、これを鎮めるための行事である、と伝承されている。火松を投げる神事は、近辺でも見られるようであるが、この集落ではそれが鎮魂のためとされているのである。また、城川町魚成では、実盛の人形を鉦・太鼓・念仏で村の外にかつぎ出す「実盛送り」の習俗が伝わっている。この「実盛送り」は、源氏と戦って討ち死にした平家の斎藤実盛の霊魂が、螟虫となって稲に害を与えるのを村の外に送り出すもので、全国的に普及しており、御霊信仰のヴァリエイションといってよい。

このように領内に広く根づいた土着の信仰によって、領内の変事がすべて清兵衛の怨霊のしわざとされるのは、藩にとっては大変に厄介で始末の悪いことであった。

第一には、そんなことは迷信だといって説得のきく相手ではない。それよりも藩の首脳自身が、そうした考えのとりこになっていたと考えた方が、真実に近いと思われる。また、一揆や年貢の滞納とは違って、人々が心の中で考えていることは、弾圧できるものではない。そして、第二には、そうした怨霊の崇りを調伏して、世の中が自然の災害もなくうまく行くようにするのは、国主(大名)の任務と考えられていたということがある。神や仏、ある場合には怨霊が人の世を支配すると人々が信じていた時代では、神仏や怨霊を祀り、世の中を自然の災害から守るのも、大名の仕事であった。秀宗も入部後すぐに、宇和島愛宕山(宇和津彦神社、宇和島市宇和津町)の権現堂を普請するなど、敬神の形を現している。領主がそのような任務をきちんと果たしているかぎり、一般的にいって、領民は、年貢や小物成を上納することを拒否するものではなかった(江戸時代に、年貢・小物成の納入自体を不当とする一揆は一度も起きていない)。しかし、領主が目の前にはっきりとした怨霊の崇りを放置しているとすれば、話はまったく別である。そのような領主は、領主としての資格に欠けるものであり、年貢・小物成を納めるに値しないものであった(近世の一揆は、このように支配者の支配者としての資格を問うものが多い)。第三には、前後の事情から考えて、清兵衛が、家臣団の負担に比重を置いて藩の財政危機を乗りきろうとしていたと、ひろく領民に信じられていたであろう、という事情である。藩は、体面を捨てても、清兵衛を祀らざるを得ないところに追いこまれたのであった。

ここに、一見弱いようで強靭な、領内の民衆の立場が示されている。秀宗は、種々の工作によって土井利勝や政宗の意見を変えることはできても、領内の民衆のそれを変えることはできず、究極的には、それと妥協しなければならなかったのであった。そればかりか、後年になると清兵衛は忠臣であり、伊達家の守護者という観念は家臣にも浸透していた。これについては、以下のような話が伝わっている。寛政三年(一七九一)、江戸屋敷で虫干の際に大事な書類が紛失してしまった。一同大あわてで捜したが一向に出てこない。そこで七日の間、和霊明神に祈願したところ、清兵衛が現れ、風で吹きとばされた書類の上にまたべつの書類が風で重なってしまったのだと、書類のありかを教えて消えうせた、というのである。

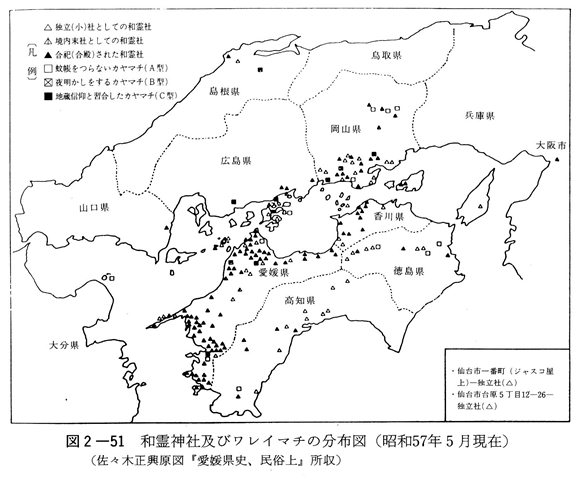

元禄一六年(一七〇三)には祭礼が始まり、享保一六年(一七三一)には笠鉾屋台が寄進された。和霊大明神にたいする信仰は年とともに領外にもひろがり、宝暦八年(一七五八)には、土佐・伊予・讃岐からの参詣者は、三三五隻・一、〇〇〇人に達したと伝えられる。さらに、幕末・維新を経ると、九州・中国・徳島にも信仰が広まり、それらの地方を含めて一五〇以上の和霊社が勧請された。現在、和霊神社の夏祭りは、七月二三・二四日にかけて行われ、高知や九州からも集まる大漁旗を立てた漁船の海上パレードに始まり、二日めの闘牛ののち、夜の神輿の走り込みで終わる。この祭りを彩るのが、牛鬼と八つ鹿踊りである。この二つは、和霊祭にかぎらず、南予の祭礼のつきものであるが、これらのうち八つ鹿踊りは、旧宇和島藩と旧吉田藩だけに見られるもので、明らかに伊達家の入部とともに南予にもちこまれたものである。

宇和島市の八つ鹿踊りは、少年八人が鹿の頭をかぶり、顔から胸にかけて幕だれを垂らし、鹿の毛皮に似た着物・股引き型の野袴を着け、太鼓と「回れ、回れ、水車、遅く回りて関にとまるな」の哀調を帯びた歌にあわせて所作踊りひとしきりののち、ボーイソプラノで「ヤー」と掛け声を唱えて場面を転換させ、行方不明の雌鹿を芒のかげでさがし出して、めでたく国に帰っていく、というものである。宮城・岩手両県では、古くから鹿踊りがおこなわれているが、踊り手の姿は、南予のそれと同じで、鹿の頭・幕だれ・野袴である。この風習は古代に宴席で鹿の扮装で行われた祝福のダンスや、田畑を荒らす鹿が人間に服従する形を示す予祝(願わしい形をあらかじめ疑似的におこなっておけば、実際にもそれが現実化するという呪い)のダンスから変化したといわれている。歌も、たとえば宮城県宮城郡泉村の根白石鹿踊りは、「回れ、回れ、水車、遅く回れば堰が止まるぞ」「十五さから、これまで連れたる雌鹿をば、これの御庭にかくしおかれた」と、宇和島のそれによく似ている(実は、宇和島の歌が東北地方のそれに似ていると言うべきであろうが)。こうした踊りが南予に伝わった具体的な過程は、よくわからない。当時も武士がこのような踊りを踊ったとは考えられないので、それはおそらく、武士たちに付き従って宇和島に移り住んだ従者たちを経てのことと思われる。しかし、伊達家とその家臣団が最終的に領民に受けいれられない限り、このように広く領内にこの踊りが拡がることはあり得ない。したがって、八つ鹿踊りの存在は、和霊神社建立後の、藩と領民との関係の展開の方向を物語っているのである。

次に牛鬼の起源は、加藤清正や戸田勝隆と結びつける説もあるが、よくわかっていない、この分布は旧宇和島鎖内外にも拡がっており、地元起源であると思われる。

八つ鹿踊りと牛鬼の他に、和霊神社では田植祭が行われていた。これは寛政二年(一七九〇)に始まり、第二次大戦後中絶しているが、田楽風の行事で、早乙女一〇人・田楽の踊り子一四人によって行われた。途中で凡天を持った子供たちが出場する場面があるが、これに出ればハシカにかからない、といわれていた。田植祭の神事は、高田(現津島町)の八幡神社にも伝えられている。ここの早苗祭は、牛二〇頭・手伝い一八人・早乙女九人・踊り手九人の大がかりなもので、安政六年(一八五九)に始まると伝えられ、現在では一〇年おきに行われている。これらの神事の起源は、伝えられた限りでは比較的に新しいが、しかし「清良記」には「村々里々、色々風流いたし」と田植えの所作事が土居清宗の屋敷で行われたことが見えており、田植祭そのものは古くからあったことは確かである。こうした土着の風習が和霊明神と結びついていったところに、和霊信仰の民衆的根深さをうかがうことができよう。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索