データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 近世 下(昭和62年2月28日発行)

七 その他の工業

酒造の統制

米を経済の中核とした近世では、酒造業は幕府の米価政策と絡んで、最も厳しい統制の対象とされた。寛永一一年(一六三四)には酒造減醸令を発し、同一九年には凶作を機に在方での酒造と百姓の飲酒を禁じた。明暦三年(一八五七)には酒造株を設定して酒造人数と造酒高を掌中にした。各藩は幕府の割当による酒株造酒高に従い、運上の一部は幕府の収入になったのである。

造石高は各酒造家の酒造米高を株高としたもので、その量は米の豊凶や米価の高低などにより変更された。規定以上や無株での造酒は厳罰であり、株の売買は領内に限られた。寛文六年(一六六六)には凶作によって明暦の規定の半分作りに(『松山藩法令集』)、同八~一〇年は同量、同一一~一三年四分の一、延宝八年(一六八〇)も四分の一とされた。元禄一〇年(一六九七)には改めて造石高を決定し、酒造用具には極印を押し、運上は五割増しとした。これは酒商売人が多く、下々まで狼りに酒を飲み不届であるとのことで、運上増し分と酒の値上げにより、幕府の収入増と減石を狙ったものである(『愛媛県編年史』7)。しかし効果はなく、元禄一一年以降は運上を二割とし、五分の一の減石政策に復した。

宝永六年(一七〇九)三月酒運上を廃し(『松山藩手鑑』)、享保期の米価低落に対しては酒造制限緩和の方針をとった。しかし享保八年一二月の宇和島藩布令をみると、酒造制限を守ること、密造停止、新株制限の三原則は変わっていない。宝暦四年一一月には元禄の改定高までを認め、休み株や新規の希望者も許可したので、事実上の勝手造りとなり、天明飢饉中の六年ころまでは、酒造業の発展期となった。

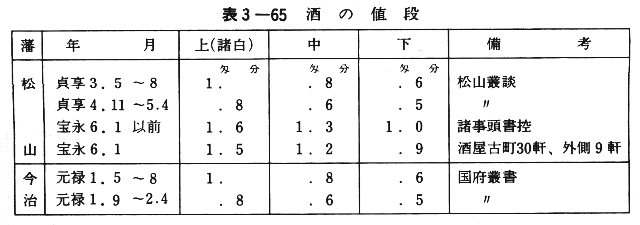

宝暦元年三月と明和二年(一七六五)二月の西条藩布告をみると、造酒運上は唐臼・挺に銀一枚、酒屋は他国産の酒の販売停止、値段は町奉行の指図による、他領に販売する時は石数を庄屋加判で届け出る、伊勢や上方の土産に買う者がいるが他国産は一切飲んではならない、としている(福田家文書)。松山・今治藩でも領内の酒造家保護のため、他領からの仕入れは厳禁であった。しかし文化一一年(一八一四)、越智島一七か村の酒小売三〇人は、三津・城下からは遠くて仕入れが困難であるとし、他所酒販売を願ってい(三浦家文書)。運上は小松藩でも宝暦元年三月に酒株運上の命を発し、翌年一一月から一両、明和九年から銀一枚とした。松山藩では寛政元年(一七八九)の巡見使への応接に関し、各庄屋へ酒運上一切無しと答えるように指示しているので(『松山市史料集』4)、各藩の徴収は、非公式であったと思われる。

後期の酒造業

天明七年(一七八七)六月、幕府は三二年振りに三分の一減石令を発し、寛政元年の株改めで徹底させて、同五年まで続けられた。しかし翌六年には米価下落により三分の二作りとなり、享和二年(一八〇二)に米価値上がりによって酒株減少令が発せられた(小松藩会所日記)。文化三年(一八〇六)九月には二度目の勝手造りとなり、各藩にも早速その旨が布告されて休み株も復活した(宮浦村御用日記)。こうして酒造業は文化・文政の大発展期を迎える。西条領氷見村の大庄屋高橋家は、古くから酒株を持つが、宝暦九年には紀ノ国屋と米田屋の二株を購入し、寛政三年に渦井川中下流に水車を設けて盛んに酒米の精白を行った。

川之江村の酒造業も、この文化の勝手令から発展した。天保以降は五軒の酒造家が年間二、〇〇〇石前後を造り、約二割を地元で消費し、八割を灘地方や安芸・九州へ桶売りした(『川之江天領史』)。この期は特に郷村での伸びが著しく、城下や町方の酒造家を脅かした。松山藩では一時郷村での酒造停止令を出し、休み株の復活や新株、貸し株を禁じた。また酒造者自身の販売の原則は全く崩れ、販売のみの揚酒屋や無株の行商人が増加し、他国産の酒も半ば公然と売られた。

凶作により天保初年に三分の二造り、同七年には三分の一に減石されたが、短期で旧に復した。天保一四年からは従来の酒造株を廃し、新たに鑑札を交付し、出造りや出稼ぎを禁じた(小松藩会所日記他)。幕末期には時勢の急変や米価の高騰により文久三年(一八六三)、慶応二年、同三年などに三分の一造令を発したがもはや実効なく、明治三年二月に新政府の新酒造税法に引き継がれた。なお酒造労働は冬季の重要な農間稼ぎであり、杜氏に率いられる頭・もと廻り・槽廻り・釜屋・飯焚など六、七名の集団となって酒造家に雇われた。熟練で多数の杜氏出身地としては越智郡の大島宮窪村、岡村、伯方、大三島と宇和郡の伊方村が有名であった。

油の生産

油は燈火・食用・駆虫剤として大量に使用され、その絞り粕は重要な肥料源であった。初期の原料は荏胡麻・胡麻で、大洲藩成野村では寛永三年(一六二六)九月、一石二斗余の胡麻上納が規定されている(『愛媛県編年史』6)。しかし次第に湿田の裏作や畑作にも適する菜種が普及し、ついで繰綿の際に除去される綿実も利用されるに至った。ただ両種ともに幕府の統制品であり、自由な栽培や製油は許されず、作付面積と生産量を各村から藩へ毎年報告させた。なお菜種一石から水油二斗三升、綿実一〇〇貫から白油一斗八升が採取された。

菜種と綿実は、西国では大坂の種物問屋に送る定めで、諸国では自給用の手絞り以外は禁じられた。余れば大坂へ回送し、販売は認められない。文化一四年(一八一七)二月、西条藩では金子、上・下泉川村の百姓源右衛門ら七名の多量の油絞りが発覚し、庄屋と共に大坂で取り調べを受けた(西原家文書)。しかし明和七年(一七七〇)には摂津・河内・和泉の三国で絞油が許され、天保三年(一八三二)からは大坂から油を回送する輸送費の節約や地方での油粕の入手難から、諸国での製油も緩和された。

綿実・菜種の取り扱いは指定の問屋が行い、今治藩では明和九年八月から移出量に分一税を課した。松山藩では寛政ごろに油屋辰右衛門ら問屋本座三軒があり、その下に両種物の集荷に当たる小問屋一〇軒があって、町奉行に運上を納入した。同藩では庶民も油や絞粕の使用量がふえて連年不足し、幕府へ伺いの上、文化六年五月に、領内に作付増を指示している(『愛媛県編年史』8)。領内取り締まりについては享和三年、文化八年、文政九年五月、同一三年閏三月などに布告があるが、領内産の菜種、綿実は指定の仲買や問屋に売ること、仲買は集荷分を直ちに問屋に売る、思惑買いや抜け売り、抜け出船などはすべて過料であった(宮浦村御用日記)。松山藩が摂津と約した綿実の移出量は、文化六年以降は毎年三万貫であった(湯山村史料)。

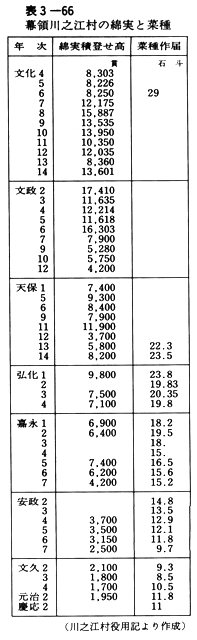

各問屋は集荷圏を協定しており、西条領永易村の利七郎は明和七年ごろに東は大島・阿島まで、西は周布村一円の綿実を買い入れた(松神子小野家文書)。文政一〇年(一八二七)二月、新居浜浦の問屋鍋吉は、讃岐国和田浜の仙蔵が、持分の新須賀村から三八〇貫余の綿実を買い入れたと藩に苦情を申し入れている(白石家文書)。宇摩郡では文政六年ごろに各村が協定して菜種規定量三〇石を大坂へ送り、残余を川之江村の油屋利兵衛、油屋定助ら五軒の油座で絞った(『西条誌』)。また川之江村から上方へ積み出した綿実は文化・文政期には一万貫を超えている(表3-66)。

油座と取り締まり

文化一四年(一八一七)四月、大洲藩は空地に植えた綿実・菜種を使用する(本田畑には植えてはならない規定)こと、干鰯が不足し肥料に困ること、家中用とすることを条件に幕府へ願い出て、油絞りのための水車場を増やした。同九年には過去に絞油を許している平岡村亀岡兵蔵に先祖の御用金の功をもって、五年間の製油を許し(『愛媛県編年史』8)、慶応元年(一八六五)九月にも、同家へ領内の綿実集荷を許した。

宇和島藩川原淵組では、寛政九年(一七九七)一月、松丸村長兵衛に代わって富岡村の杉本伝右衛門が絞油を始めた。天保の大坂油方の改正令以降藩の奨励もあって、天保四年(一八三三)三月、同組には油座二軒、油小売座五軒があり(杉本家文書)、同六年には薬種仲買一七人がいた。同藩の文化一二年九月の「郷中油屋掟」一一か条では、郷中で一三五石を大坂へ移出する、他領との油・菜種の売買は禁止、手作り手絞りは大坂の油方定法を守る、油粕は油屋の他は取り扱い停止、油屋株は領内一〇組で熟談のことなどを規定している(田苗真土亀申家文書)。同藩は度々油の生産増を布告するが、多田組七軒の油屋は文政四年一〇月、増株の動きに反対し、手絞りの増加も同組の定めの登せ高一五石七斗五升を不足させる原因となると願い出た。同七年一二月には山奥組の油座が菜種代金の借用を藩に願っているので、他の組も同様であったと思われる。

松山藩でも寛保元年(一七四一)七月に油絞りの運上を許して保護したが、さらに菜種の栽培を勧め、絞油業の希望者を調査した。島嶼部へも天保一五年一月、上島で三軒、下島で二軒の油絞稼ぎを許したが、越智島では島には菜種の作付がない、地味も不向きであるので、綿実油なら如何かと伺っている(岡村御用日記)。諸藩ともに、大坂油方の定めの隙をつき、領内の油の自給、生産拡大に努力していたようである。

今治藩では文政二年三月に、西ノ門内での水車絞りを許した。また天保令を受けて、領内の産油と流通体制を整えた。嘉永五年(一八五二)一一月の公儀触れを受け、翌年二月に領内産の菜種・綿実の他所売り停止、他領産の買い入れ禁止、菜種の植付面積と生産量の報告などを命じ、町方長嶋友左衛門ら二軒に絞油及び問屋を許すとともに領内の取り締まりを命じた(資近上三-104)。元治二年(一八六四)三月の「綿実座取締規定」では、さらにこれを確認し、売買時の運上や仲買鑑札紛失の過料等を布告している(資近上三-109)。

桜井の漆器

伊予の漆器職人では享保二年(一七一七)六月に、喜多郡内ノ子村六日市で没した波止町市郎右衛門の父喜兵衛の記録が古く、大洲・宇和島領内の各所で漆細工をしている(波止町町方日記)。越智郡桜井村の漆器製造業は、椀船と呼ばれる漆器行商が先行し、やがて産地化したものである。同村が行商の地として発展する契機は、明和二年(一七六五)に幕領となり陣屋が置かれて地方の中心となったのも一因である。初期には周辺へ農具などを供給したが、やがて瀬戸内一円に拡大され、下り荷が紀伊黒江産の漆器、上り荷が肥前伊万里の陶磁器を中心とする仲介行商に発展した。幕領で商業活動が比較的自由であり、銅山米船積みの経験も役立った。

椀舟とは回船問屋が親方となり、売り子七、八人を乗せて着岸港を起点に行商させるものである。文政一〇年(一八二七)二月建立の綱敷天満宮の大鳥居には福島屋永輔、喜多屋紋左衛門ら一一名の回船問屋中の名がある。天保五年(一八四四)建造の同社の玉垣には神力丸、天神丸など三九般の回船名と取引先である「豊後佐賀関・播州・薩摩志布志・紀州日高・宇和島領岩松」等の寄進者の名がある。黒江には同地で病死した桜井村の野村文平(天保五年)や田村和平治(同七年)の墓もあり、この期には行商活動が極めて活発であった。嘉永五年(二八五二)二月には、販売の功を謝して伊万里陶器屋仲間から大燈籠一対が同社前に寄進された。

行商から漆器生産に至る過程・諸説は以下の通りである。

① 文化・文政期に黒江風の重箱・箱膳・広盆など加工容易の角物・渋地物の生産が始まった(大正二年版「桜井町報」)。

② 椀舟の親方月原政右衛門(紋左衛門か)も製造を思い立ち、西条から指物師・塗師を招き着手する。

③ 天保二、三年ころ月原久四郎(紋左衛門か)が、箱の角の釘止めに代わる堅牢な串指法を考案する。

④ 天保期月原紋左衛門が、大三島出身柄物蒔絵師茂兵衛と相談し、西条から轆轤師、黒江から鳥井某を招く。

⑤ 大三島出身の大工藤原道作が串指法を改良し、製造に串指器械を導入、徒弟の指導も行う。

⑥ 串指法の考案直後に月原政右衛門が西条から蒔絵師茂平を招き、品質の向上を図る。

⑦ その後京都から蒔絵師蒔常を招き、新しい色彩を加える。

⑧ 安政五年一一月設計の月原紋左衛門子孫宅の間取図に、細工場や職人部屋がある。

⑨ 慶応二年に小谷屋など漆器問屋仲間が形成される。

⑩ 明治初年には専業製造家十数戸があり、各地から職工を招いている。

これらによると久四郎と政右衛門・紋左衛門、茂兵衛と茂平など解明すべき点を残しているが、産地形成期は天保年間とみられる。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索