データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 古代Ⅱ・中世(昭和59年3月31日発行)

三 解体の過程

海賊の世界

瀬戸内海の海上勢力である小早川小泉氏や村上氏に所務職を請負わせることによって、年貢収取の実をあげようとした東寺領弓削島荘においては、その後の事態の進展は、荘園領主にとって必ずしも好ましいものではなかった。康正二年(一四五六)九月、おそらく東寺の訴えをうけてのことであろう、幕府管領細川勝元の内書が直接村上治部進に発せられて、寺家の「公用等」をもとの如く納入するよう命じている(東寺百合文書・一三四一)。しかし、もはや荘の現実は、管領の一片の命令だけではどうしようもないところまできていた。そのことは誰しも認めるところで、すでに細川勝元自身がこの文書のなかで、弓削島の状況を「近年有名無実の由その聞え侯」と述べている。

村上氏による所務請負いの遂行を困難ならしめたのは、皮肉にも村上氏と同じ、周辺の海上勢力であった。特にその中心は村上氏の前に所務請負い代官をつとめていた小早川小泉氏である。寛正三年(一四六二)東寺の永尊上人の記すところによると、このころ弓削島を「押領」しているのは公方奉公小早川小泉氏、海賊能島氏、同山路氏の三氏で、このうち小泉氏が専ら押領しているという(同・一三七九)。小泉氏についてはすでに述べたとおりであるが、このころ単なる海上勢力ではなく室町将軍の奉公衆の一員になっていることが注目される。海賊と注記されている能島氏は、のちの村上水軍の中心となる能島村上氏の前身であろう(さきに野島と見えていたのと同じ一族か)。そうであるとすると、所務職を請負っているのも村上氏、それを押妨するのも村上氏ということになる。また、同じく海賊の注記を有する山路氏は讃岐国の海賊であるといわれている。

このような状況は単に弓削島だけに見られたわけではなく、周辺の多くの島々に共通していた。年未詳であるが、この時期とあまり隔たらないころのものと思われる図書助の申状によると、安芸国生口島では、海賊的行為のゆえであろうか、「地下の者共ハ、皆々対治し」てしまったというし、伊予国岩城島においては逆に海賊が公文一類を残りなく打殺して、島内の城郭にたて籠ったという。また弓削島においては海賊が不断に乱入し、この両三年百姓は逃散してしまったという(同・一三四四)。これらを見ると、弓削島荘が海賊の世界のまっただなかにあることがよくわかるであろう。そして、このような海賊に囲まれた状況のなかで次第に荘園としての実を失っていく。現在のところ弓削島荘関係の史料のなかで年代の確認される最下限は寛正四年(一四六三)である。おそらくこのころが弓削島荘の歴史の最末期なのであろう。保延元年(一一三五)に初めて史料上に姿を見せてから、三二〇余年のちのことである。

こうして弓削島荘が解体していったことは、必ずしも、弓削島をはじめとする瀬戸内海の島々が歴史上に果たす役割がなくなってしまったことを意味するわけではない。弓削島荘の姿が史料上から見えなくなる寛正四年から一八年前の文安二年(一四四五)に、東大寺領兵庫北関へ入関した船舶の記録を見ると、弓削島に籍を置く船が岩城島や伯方島に籍をおく船とともに、活発に活動しているさまをうかがうことができる。その様子を見てみると、このころの弓削島がかつてのような単なる塩の荘園ではなくて、瀬戸内海水運の拠点として変貌をとげつつあることを知ることができる。このように解体期を迎えた弓削島荘は、新しい側面を現わしはじめている。これについては、次節で詳しく述べることにする。

解体する荘園

南北朝の内乱が各地の荘園の動向に大きな影響を与えたことはすでに述べたとおりであるが、戦国の乱世はそれにもまして大きな打撃を荘園に与えた。室町期まで何とか命脈を保っていた荘園のなかにもこの激動の時代の波のなかで姿を消していったものが少なくない。伊予国の場合を見ると、室町時代には、一六を数えていた荘園の数が戦国時代には九か荘と激減していて、戦国の乱世が荘園制社会に与えた影響の大きさを知ることができる。応仁・文明の乱後、荘名を確認することができる九か荘というのは、吉岡荘(桑村郡)・鴨部荘(越智郡)・賀茂別雷神社領菊万荘(野間郡)・同佐方保(野間郡)・粟井荘(風早郡)・神崎荘(伊予郡)・石清水八幡宮領玉生荘(伊予郡)・泉涌寺領矢野保(喜多郡)・宇和荘(宇和郡)の諸荘である。しかし、このうち荘園領主名を冠していない荘園は、すでに荘園領主の名がわからなくなっており、実際には荘名は残っていても荘園としての実質はすでに失われていたものと思われる。そうすると、結局、荘園領主による支配がまがりなりにも存続しているのは菊万荘・佐方保・玉生荘・矢野保の四荘ということになる。

このうち石清水八幡宮領玉生荘はさきにも述べたように松前某、河野教通によって相ついで所務請負いが行われ、延徳二年(一四九〇)を最後に史料上から姿を消していった。矢野保は、平安時代の終わりから姿を見せる歴史の古い荘園である。いわゆる六条院領の一つで、平清盛の異母弟頼盛が領家職を得ていたことはすでに述べたとおりである。その後領家職は、永嘉門院(瑞子)と泉涌寺に二分され、そのうちの泉涌寺分が戦国期まで伝えられた。その間、南北朝時代には幕府の吏僚の一人摂津氏が、在地の所職を得たことが確認されている(美吉文書・六六八)。

泉涌寺は、京都市東山区に所在する真言宗寺院で、天長年間(八二四―八三三)空海によって創建され、鎌倉時代に俊?によって再建された。山内には歴代天皇の陵が数多くあり、皇室の香華院として崇敬の篤い寺である。このような泉涌寺の矢野保支配について、永禄三年(一五六〇)年一二月、正親町天皇の綸旨が下された。それは、「当寺領伊与国矢野保、数年無沙汰之由、はなはだもって然るべからず、早く先規の如く相調え、寺納を全うし、仏法紹隆を致すべし」と矢野保の寺領回復を命じたものであった(泉涌寺文書・一八三〇)。文中に「数年無沙汰」とあるのを見ても、このころ矢野保の荘園支配が順調でなかったことは、容易に想像されるところである。この文書を最後にして、泉涌寺領としての矢野保の名は史料上から見えなくなる。

菊万荘と上賀茂社

以上のように見てくると、結局伊予国の荘園のなかで最もおそくまで命脈を保ち続けたのは、賀茂別雷神社領菊万荘と佐方保のようである。比較的史料にめぐまれている菊万荘を中心にして、最末期の荘園の姿を見てみることにする。

文明一三年(一四八一)に菊万荘で所務請負い方式が復活したことは、さきに述べたとおりであるが、この方式は四五貫文という請負い金額こそ遵守されはしなかったが、その後も順次継承されていった。天文九年(一五四〇)請負い代官の地位にある得居通清は、得居家の家督を継承するにあたって、四〇余貫文を「前々の如く進納する」旨の立願状を社家に提出しているし(賀茂社領古証文・一七〇三)、同一三年には得居通栄が例年に任せて青銅四千疋(四〇貫文)を納入する旨を社家に申送っている(賀茂別雷神社文書写・一七四六)。これらをみると、少なくとも天文年間の中ごろまでは、請負銭四〇貫文の所務請負い体制が、維持されていたと考えてよいであろう。

ほかの多くの荘園が相ついで衰亡していくなかで、ひとり菊万荘と佐方保のみが、なぜおそくまで命脈を保ち続けることができたのかよくわからないが、荘園領主である社家の側も年貢銭の納入を得居氏にまかせきりにするのではなく、それなりの努力をしていることを見逃すことはできない。さきの得居通清の立願状に「本所御下向御逗留中馳走申すべき事」などと見えるのがそれである。すなわち本所である上賀茂社は、得居氏からの請負い銭納入を京都の地で慢然と待ちうけているばかりでなく、使節を下向させて積極的に徴収する姿勢を見せている。そのことは、同一三年の得居通栄申状に、実際に藤木又三郎という使節が下向し、請負い銭はその人物に手渡されたことが見えることによっても裏付けられる。このような社家側の積極的な姿勢が、あるいは、菊万荘の命脈を長らえさせるうえで、何らかの役割を果たしたのかもしれない。

菊万荘の解体

このような状況は、戦国末期まで続いた。戦国末期の得居氏は、来島村上家からはいった通幸(通之)によって、家督が継承された。彼が菊万荘の在地領主となったのに対し、彼の弟で来島家をついだ通総は、長らく菊万荘とともに上賀茂社領であった佐方保の在地領主となっていた。通幸・通総の兄弟が登場してくる天正期は、伊予国が大きく揺れ動いた時期であった。特に天正一〇年(一五八二)織田信長が中国征伐にのり出したことは、大きな波紋をよびおこした。瀬戸内海の水軍の多くが毛利氏との提携を深めたのに対して、来島村上氏のみは織田方に走ったからである(第四章第三節参照)。これをきっかけにして菊万荘の周辺もしだいにあわただしくなっていった。ちょうどこのころのものと思われる上賀茂社家森左京大夫に宛てた得居通幸の書状に「当国錯乱について公用銭相調わず」と述べているのは、必ずしも単なる公用銭未進の弁解のみではなかったであろう(賀茂社領古証文)。

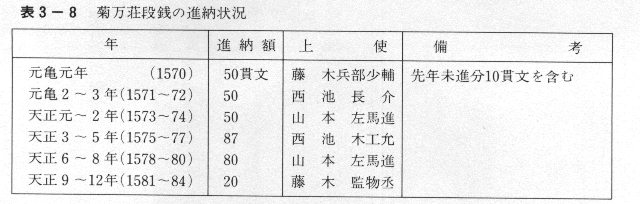

おそらく天正一四年(一五八六)に作成されたと思われる賀茂上使藤木全久の手になる菊万荘段銭社納目録(ここでは段銭という言葉が使われているが、従来の公用銭と同じものと考えてさしつかえないであろう)によってこのころの年貢銭納入の状況を整理してみると表3―8のようになる(賀茂社領古証文)。これを見ると元亀元年(一五七〇)には先年未進分を除くと四〇貫文が確保されていて、天文期とほぼ同じ額の納入が行われているが、翌年の元亀二年から天正八年にかけての時期には、年額にして二五~三〇貫文と激減し、さらに天正九年以降に至っては、年額にすると五貫文という惨憺たる状況になっていることがわかる。この年貢銭納入額の変遷が、そのまま菊万荘の荘園としての実態の変遷を反映しているとみて、ほぼさしつかえないであろう。

このように菊万荘の年貢銭を減少せしめるのにかかわりの大きかった伊予国の動乱も、天正一三年(一五八五)には一応の結着がついた。すなわち小早川隆景を先鋒とする秀吉の四国征伐軍が伊予に侵攻し、同年八月には全域をほぼ征圧してしまったからである(第四章第四節参照)。このようにして伊予国に再び平和の時代が訪れたが、このことは菊万荘の復活を意味したわけではもちろんない。むしろ逆に菊万荘の最終的な解体をもたらすことになった。戦後伊予国は、四国征伐に功のあった小早川隆景に与えられたが、そのうち一万四千石が来島通総に、三千石が得居通幸に分与されたといわれる(山之井本予章記・長元物語)。通幸の三千石のなかには、これまで請負代官として関与していた菊万荘周辺の地域が含まれており、天正一四年一二月には、通幸はこの地域一帯に検地を実施した。これがこれまで長らえてきた菊万荘に対する最後の一撃となったのである。

ただわずかながら、その残滓とでもいうべきものがあとに残った。それは、通幸によって検地が実施される直前の天正一四年一〇月、小早川隆景に対して菊万荘段銭を賀茂競馬料として確保すべき旨の正親町天皇綸旨が下されたからである(萩野仲三郎氏所蔵文書)。この綸旨はさっそく隆景から通幸に伝えられたようで、同年一二月には、通幸から隆景の家臣鵜飼元辰に、菊万荘の内競馬料所として七、八段のつごうをつける旨が伝えられた(賀茂社領古証文)。かつて一三〇町の面積を有していた菊万荘はここに「下地七、八段」になってしまった。そして、この書状のなかで通幸が「菊万荘」という言葉を使わないで「菊万」と表記しているのは、おそらく単なる偶然ではないであろう。このような言葉の端々にも、通幸は、もはや賀茂別雷神社領菊万荘は存在しないことを断固として表明しているのである。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索