データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 古代Ⅱ・中世(昭和59年3月31日発行)

三 脇屋義助・熊野水軍・足利直冬と忽那義範

脇屋義助の伊予入国と逝去

つぎに義範の事績の一つとして注目されるのは、脇屋義助の伊予入国に貢献したことである。南北朝を通じて、伊予国の宮方の一中枢となり、内海に奮闘を続けていた忽那・土居氏らにとって、義助の入国はひじょうに意義の深いできごとであった。義助は新田義貞の弟であって、尊氏が新政政府に反旗をひるがえしたのち、兄と協力して武家方の討伐に従事した。義貞の北国に赴くのに際しては、その行をともにしたが、兄の戦没後、越前・尾張国で悪戦苦闘を重ね、興国二年(北朝暦応四=一三四一)九月に吉野に帰り、後村上天皇に仕えた。南朝重責の臣として、上下の信頼を得ていた。

義助の伊予に渡海した事情については、これを具体的に説明する史料が全くなく、わずかに『太平記』および『忽那一族軍忠次第』(忽那家文書・六八一)の簡単な記録によって、その概要を類推しなければならないありさまである。そのうえ、前者の記事も極めて単純で、かつ素朴であるから、その経過をたどるためには、私見を加えながら叙述しなければならない。

伊予国においては、懐良親王が九州に移られたために、内海沿岸地域の宮方を指揮する総帥を失ったかたちとなった。宮方が武家方に対抗して、将来の活動に備えるうえに、その後任となる中枢機関を必要としたことは、当然といわなければならない。この当時では、国司四条有資・守護大館氏明らがいて、宮方の活況を呈していた時期であり、かつ南朝と忽那氏との密接な関係から考えると、義範らはおそらく各地の宮方と協議して、南朝にこの間の事情を奏上したことであろう。また有資が興隆寺衆徒に与えた延元五年(北朝暦応三=一三四〇)三月一七日付の寄進状のなかで、南朝の京都還幸を祈願している(興隆寺文書・六五九)のによって、彼らの偉大な抱負をうかがうことができる。これらが義助の伊予に入国する重大な誘因となったことは、四囲の事情から想定し得られることであろう。

忽那氏のほか、宮方として注目されるのは、久米郡石井郷土居城に拠る土居氏、桑村郡古田郷を本拠とする得能氏らが在地勢力として、連携して活動していた。忽那氏は延元五年(北朝暦応三=一三四〇)二月、野間郡大浜で武家方と戦い(忽那一族軍忠次第)、八月に河野通将(通盛の次男)の軍を頭破(所在地不明)に破り(築山本河野家譜)、興国二年(一三四一)三月に土居通世と連合して湯築城を占拠した(忽那一族軍忠次第・土居氏系図)。

いっぽう讃岐国小豆島では佐々木信胤が宮方に応じ、淡路・児島の諸水軍もみな帰順し、また熊野水軍が内海の各方面に活躍し(後述)、忽那氏も中国・四国地方の武家方を牽制していた時であったから、南朝側は内海をほぼ安全に航行することができた。また義助自身も早くから北畠親房の内海経営策に協力し、その成功を心から期待していた。これらの事情も、義助が伊予に入国する有力な原因になったと考察される。

義助の胸中に描かれた経営策は、東は北畠氏によって吉野朝廷と連絡を保ち、西は九州の征西府と相通じ、南は土佐国の宮方と提携し、北は備後国の宮方および忽那氏の率いる水軍の援助によって、武家方の総帥の細川氏の権勢を抑圧して、南朝の一大勢力を樹立しようとするにあったといっても、決して過言ではないであろう。

そこで義助は興国三年(北朝暦応五=一三四二)四月に、この大任を帯びて伊予国に下向し、越智郡桜井郷(現今治市)の国分寺に入った。この時、同寺の住職智円は寺領を提供して、その活動を後援したといい伝えられる。なお義助の伊予入国の歳月を『太平記』巻二二、義助予州へ下向の事では、暦応三年(南朝興国元=一三四〇)四月とし、さらに「四月廿三日伊予国今張浦に送り着け奉る」と記述し、国分寺蔵の『准別格本山国分寺起立書』には暦応二年(南朝廷元四=一三三九)九月としているけれども、これらはすべて誤りである。それは彼が興国二年(北朝暦応四=一三四一)七月に越前国にいたことが明らかであるからである(得江文書)。したがって彼の入国の時期を興国三年(北朝暦応五=一三四二)にするのが最も妥当であろう。

この時、義範が義助一行に兵粮米を供給したことは、『忽那一族軍忠次第』のなかに「一新田脇屋殿兵粮事」とあるのによって知られる。この記録によると、義範は早くから義助の入国を予知し、これを援助する行動に出たに相違ない。また南朝と忽那氏との間には、義助の入国に関して、あらかじめ緊密な連絡がとられていたと見るべきであろう。

まず義助は桑村郡世田山城に拠った大館氏明を前衛とし、西は征西府と、南は土佐花園宮を奉じた大高阪氏とも連絡を密にし、宮方の勢力の回復を計ろうとした。しかし、義助は伊予国に着任後間もなく、病魔に冒され養生のかいもなく、五月一一日に国分寺畔の露と消えた。なお卒去の日時については諸説あるが、『古写本太平記』に「五月三日大般若経を修して病を祈り、七日にして卒す」とあるのに従うべきであろう。

千町ヶ原・世田山城の戦い

伊予の宮方にとって、最も恐るべき強敵は阿讃両国を掌握した細川氏であった。細川氏は足利義康(足利氏の祖)の曽孫義季より出で、義季の曽孫頼春が足利尊氏に近侍してその親任をうけた。彼は延元年間に居館を阿波国勝瑞に築き、これを世に阿波館と称した。

頼春は義助の急死を知り、宮方の形勢の動揺に乗じて、伊予侵略の歩をすすめた。頼春はまず国境を越えて、土居義昌の拠る川之江城を攻撃した。新田氏の与党金谷経氏は土居・得能氏らの応援を得て、軍船によって海上から頼春勢を牽制しようとした。ところが、頼春は強大な水軍で経氏らの連合軍を攻撃したため、経氏の船舶は多大の損傷をうけたばかりでなく、暴風にあって備後方面へ押し流された。そのため、義昌は援軍を失い、川之江城は孤立して陥落するに至った。そこで頼春は、勢に乗じて宇摩・新居両郡地域を征服し、ついに大館氏明の拠る世田山城を目ざして進撃した。

これに対し、いったん備後国へ漂着した経氏および土居通景らは、壬生川(現東予市)付近に上陸して、体形を整え、桑村郡千町ヶ原に細川勢をむかえ撃った。千町ヶ原は千丈原とも書き、半井梧庵はその位置について荒木由路の説に従って周敷郡小松付近としているが、前後の関係からすれば、桑村郡国安村(現東予市)付近とするのが妥当であろう。経氏らは奮戦につとめたが、衆寡敵せずして敗北し、土居勢を統率した通景は戦死をとげるに至った(太平記巻二二、義助朝臣病死の事、附鞆津の事)。

千町ヶ原に勝利を得た頼春は、これに近接した世田山城に大館氏明を攻撃した。氏明は包囲を受けること十数日、糧食が欠乏してついに陥落し、彼自身も戦没するに至った。時に一〇月のことであって、宮方にとって世田山城の喪失は一大痛撃となり、この地域の形勢が全く逆転する結果となった。義助・氏明らの相つぐ不幸により、統率者を失った伊予の宮方の活動が、以前に比較すると、次第に孤立的になったのも当然であろう。

熊野水軍と義範

懐良親王の九州に移ったのちも、義範が各地の宮方と気脈を通じて活躍を続け、南朝側からひじょうに重視されたことは、『忽那家文書』のなかの興国七年(北朝貞和二=一三四六)七月二二日付で吉野朝から下された御感御教書によって明らかであろう(忽那家文書・七〇八)。この間における彼の動静の一つとして注目されるのは熊野の水軍と提携して、内海に活動したことである。その当時の忽那氏と熊野水軍との関係を知るために、再び親房の水軍統制策を回顧しなければならない。興国四年(北朝康永二=一三四三)に、親房は関東に志を得ないで吉野に帰ると、水軍による南方経営を重要視し、正平元年(一三四六)に熊野水軍を糾合して、中国・四国・九州地方の宮方の水軍との連合をはかり、ひいては九州の征西府を援助させた。

この時の熊野水軍らの活動の状況は、前記の文書のほかに『薩藩旧記』貞和三年(南朝正平二=一三四七)二月の条に「四国中国海賊ら三十余艘、飫肥南郷内目井浦より奔通る」とあり(資料編七一七号)、また同書の渋谷重名軍忠状によると「六月六日卯尅熊野海賊以下数千人海陸共寄来る」と書かれている(同七一九号)。また『深堀文書』・『藤龍文書』・『阿蘇文書』等によっても熊野水軍が征西府と連携して活動したことを知り得るが、その範囲は内海はいうまでもなく、鹿児島地方にまで及んだ。したがって、沿岸の武家方の城郭および領域等がその侵攻をうけ、多大の損害をうけた場合もすくなくなかった。

忽那氏と熊野水軍との密接な関係は、その後も長く継続したように考察される。ことに熊野水軍の下向にあたって、忽那氏が兵粮米を供給し、その活動を後援していたことは、『忽那一族軍忠次第』のなかに「一熊野勢当国下向 兵粮両度」の項目があることによって明らかであろう。熊野水軍の活躍は、西海における宮方に好ましい刺激を与えたばかりでなく、ひいては中国・四国・九州方面の武家方を制圧する一因となった。これらによって、当時の忽那七島が内海で軍事的・経済的にどんなに重要視されたかを知ることができる。

讃岐塩飽島・周防屋代島の攻略

いっぽう、義範は正平三年(北朝貞和四=一三四八)四月に東瀬戸内の武家方の根拠地であった塩飽島(香川県丸亀市)を攻撃して、その城郭を占領した。この島の攻略は内海の政局に大きい影響を与え、讃岐方面に勢威を振るっていた細川氏らの武家方を驚かすに十分であったばかりでなく、ようやく沈滞期に入らんとした伊予国の宮方にとっては、大きい刺激を与えたできごとであった。南朝ではこのたびの義範の功績を称揚して、同年四月二日付の御感御教書(忽那家文書・七三〇)を与えられ、さらに翌四年(一三四九)三月九日付で後村上天皇から綸旨(同文書・七三八)を下して、備後国灰田郷の地頭職に補せられた。

さらに義範は同年に西瀬戸内の要衝である周防国屋代島(山口県大島郡)に出撃して、広い地域にわたる瀬戸内の制海権を掌握した。彼の業績は同天皇から与えられた同年一二月一四日付の綸旨(忽那家文書・七四九)によって明瞭であろう。これらの史実によって、義範の活動範囲は東は讃岐方面から、西は伊予灘に至る広い領域に及んでいたことがわかる。瀬戸内の視野から見れば、まさに忽那氏にとっては空前絶後の黄金時代にあたり、彼の活躍のいちじるしく積極的であったことを察知すべきであろう。

足利尊氏と同直義・同直冬との抗争

義範の晩年の事績のうちでとくに注意すべきは、足利直義の養子直冬との関係であろう。その間の事情を究明するためには、さかのぼって室町幕府の樹立後の内証、および統制力の欠除した幕府のもとにおける足利方諸将の争乱を理解しておく必要がある。

足利尊氏が鎌倉に拠って新政政府に反旗をひるがえして以来、弟直義はよく兄を援けて宮方の権勢の圧迫につとめた。やがて南朝の不振に乗じ、足利氏の勢力のようやく強大となるにしたがい、兄弟対立の形勢を生じ、早くもこれが両者の抗争する端緒となった。その結果、尊氏・直義をはじめとして、尊氏と直冬(尊氏の庶子で直義の養子)の間にも、内訌をひきおこし、両陣営の間に紛乱を繰り返すこととなった。ことに尊氏の謀将として信頼の厚かった高師直と、政務の機密に参画していた直義との衝突は、興国初年(北朝暦応三年以降)から各方面にその萌芽を現わした。

尊氏・直義兄弟間の紛争は、まず直義と師直との政権争奪となって表面化した。その誘因となったのは、直義が正平四年(北朝貞和五=一三四九)に直冬の中国地域における権勢を利用して、京師を中心とした師直の勢力を潰滅しようと企てたことであった。この時、直冬は長門探題として西国八か国の政権を握っていた。これから将来直冬は幕府・南朝に対し、西国を中心とする第三勢力を構成することとなった。この点について故田中義成博士は、直冬が中国地域に赴いたことを、直義の師直排撃の画策に出たものと論断している。そこで、師直と直義とはおのおの与党の軍兵の集結をはかったので、政局は風雲急を告げることになった。しかし、この時は師直の方がはるかに優勢であったから、尊氏は直義を中央政界から斥けなければならなくなり、直義もやむなく一時政権から遠ざかる結果となった。この政変の影響は直冬の立場にも波及し、直冬は師直党の攻撃をうけて、ついに九州に難を避けた。

足利直冬と義範との交渉

この当時九州では、室町幕府に好意を持たない部将が多く、彼らはみな争って直冬の配下に属したので、直冬の勢威は次第に強大となった。尊氏はことの重大なのに驚き、みずから直冬を追討しようとして、京都を出発して西下した。直義はこの機に乗じて、自己の勢力を回復しようとして大和国に下り、ついに南朝に降伏した。さらに直義は師直らを討伐するのを名として、檄を諸国に飛ばしたので、地方の部将のなかで、これに応ずるものがすくなくなかった。

このため直義の軍は意気が大いに揚がり、ついに守備軍を撃退して京都を占領することに成功した。尊氏・師直らは、軍を返して直義にあたったけれども、あるいは京都に、あるいは播磨国に連戦連敗した。尊氏はやむなく直義と和議を結び、一時両者のわだかまりは解消するに至った。直義の権勢は旭日昇天のありさまであったのに対し、権勢を失った師直はついに直義の部将の手によって殺害された。時に正平六年(北朝観応二=一三五一)二月のことであった。

これよりさき、直冬は九州に移り、中国・四国等の諸将を招致して、一大勢力を樹立しようとした。この時、忽那義範ならびに一族に対し再三使者を派遣して、その与党となるように勧誘した。『忽那家文書』のなかに、貞和六年(南朝正平五=北朝観応元=一三五〇)付の直冬自筆の御判御教書三通(忽那家文書・七五五・七五六・七五九)があり、ともに忽那氏の歓心を買って、自己の配下に入れようとの意図がうかがわれる。したがって、これらの文書のみによって義範が直冬に呼応したと断ずるのは早計である。これらによって、当時の忽那氏の名声と、その家運の隆昌であった事情をしのぶことができる。

いっぽう中央政界の変遷を見ると、尊氏と直義との間は前述のように和議が成立したために、直冬はあらためて九州探題に任ぜられた。間もなく直義は尊氏に説いて、南朝と講和させようと計ったが、それが容れられなかったことから、兄弟の間に再度の紛争をおこし、諸将もまた両派に分属して対立した。このような政情の混沌としたなかで、正平六年(北朝観応二=一三五一)七月に直義は身の危険なのを恐れ、意を決して京都を出て鎌倉に赴いた。そこで尊氏は一時南朝に降伏を乞い、直義を追討するためにみずから兵を率いて東下した。その結果直義は敗れて和を請うたが、尊氏はこれを幽閉したのち、部下のすすめによって、翌七年(北朝文和元=一三五二)正月に毒殺した。

この間南朝にあっては、つねに足利氏の内訌を利用して権勢の回復を企て、一時的であったが、同年二月に京都を占領したこともあった。いっぽう、直冬は直義の没後、その形勢は不振となり、転じて長門国に移り、やがて南朝に降伏して宮方と提携するようになった。翌八年(北朝文和二=一三五三)六月にも、近畿地域の宮方の軍は苦心のすえ、再び京都を回復したが、その勢力は強大でなかったので、ほどなく尊氏および子義詮らのために奪還された。

その後も、直冬は京都に入ろうとはかり、各地に蜂起した宮方の声援をうけて、ますます南朝との提携を堅くし、正平一〇年(北朝文和四=一三五五)正月入京することに成功した。京都は再び南朝の掌握するところとなったが、間もなく尊氏・義詮父子の攻撃にあい、直冬らの軍は敗退した。その後、直冬は中国地方に帰り、安芸国および石見国等にあって、西国の諸将と連絡を保ちながら、権勢の拡大に努力を続けた。義範が直冬と連携して活躍したのは、おそらくこのころであって、その間の事情は、正平一一年(北朝延文元=一三五六)三月九日付の義範あて軍勢催促状(忽那家文書・八二四)の存在することによって察知せられる。

義範の逝去とその後の状勢

義範の逝去の年代については、これを明示する史料がないので不明である。しかし、義範に関係した文書のなかで、同年三月付以降のものがない点からすれば、その逝去はおそらくこの年を遠く隔っていない時であろうと考察される。直冬はその後も京都回復の希望を懐いて奮闘を続けたけれども、志を得ないで応永七年(一四〇〇)に石見国で没した。

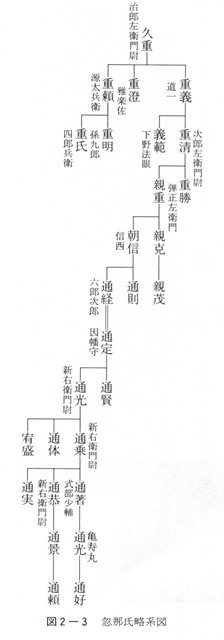

義範の逝去ののち、忽那氏ではこれに続く強力な統率者がなかったため、その勢力は急に衰微して昔日の面影を失った。かつて義範の活躍時代に、同家の惣領職にあったのは重勝(重清の子、弾正左衛門・美濃守と称する)であり、さらに重勝のあとを継承したのは、重勝の弟の重澄であったと思われる(忽那島開発記・忽那氏系図)。重澄は孫三郎といい、雅楽佐に補せられ、正平二二年(北朝貞治六=一三六七)一二月に伊予国守護の河野通堯(のち通直、刑部大輔)からその本領を安堵された(忽那家文書・八八九)。なお通堯は父通朝のあとをつぎ、はじめ武家方であったが、讃岐国の細川氏の侵略をうけて河野氏の基礎は動揺し、一時苦境にあった。そのために通堯は九州にのがれ、征西将軍を通じて宮方となり、忽那氏とも提携を堅くしていた。

その間に、忽那七島のうちで怒和島の地頭職を留保した忽那重氏(重明の弟で、四郎兵衛・又三郎といった)は、天授元年(北朝永和元=一三七五)一一月に南朝から兵粮料所として、讃岐国伊賀野の領家職、および郡家内の公文職を給与されている(忽那家文書・九八〇)。

重澄ののちをついだのは、重清の子親重(重勝の弟)であったらしく、幼少であったために、忽那島粟井の長福寺の慶詮房(国重の子、重俊の弟)に援けられたようである。親重は法師丸(法名道全)といい、大炊頭に補せられ(忽那氏系図)、元中八年(北朝明徳二=一三九一)四月、すなわち南北両朝の合一の前年に、南朝から忽那島一分地頭職に補任せられている。これによって、南朝の最も衰微したころでも、なお両者の関係は持続していたものと考察される。

親重ののちは、その子親克(弾正忠、法名道西)、さらにその子親茂に継承されたようであるが、この二代の事績は、『忽那家文書』にも『忽那氏系図』にも記述がないので全く不明である。やがて親茂は通則(三郎左衛門、親重の孫)のために殺害されたが、その原因については何ら伝わるところがない。想像をたくましうすると、南北両朝の合一以後における忽那氏の去就について紛争がおこったのによるのではなかろうか。

惣領職をついだ通則は、将軍足利義満から河野家一八大将の一人に補せられたという(忽那島開発記・忽那氏系図)。これにはほかに傍証する史料がないけれども、南朝の消滅によって孤立化した忽那氏としては、四囲の状勢から河野氏に服属せざるを得ない環境にあったものと考えられる。それが義満の斡旋によったか否かは別問題としても、河野氏の支配下に入ることが、この時代の同氏にとって、在地勢力を維持する最良の道であったに相違ないといい得るであろう。

その後、忽那家における惣領職は、通経(通則の弟)・通定(河野通里の子で忽那氏をつぐ)・通賢(通定の子)に、戦国期に入って通光(通賢の弟)・通乗(通光の子)・通著(通乗の子)に継承された。彼らはともに河野氏の部将として同氏と行動をともにし、勲功の賞として伊予本土にも数か所の領地を給与せられた。そのため、同氏は忽那島以外にも経営の手を延ばさなければならなくなり、従来掌握していた伊予灘における制海権を村上氏に奪われ、忽那氏の重臣たちもその配下に転ずる結果となり、水軍としての性格を失うに至ったように推察される。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索