データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 学問・宗教(昭和60年3月31日発行)

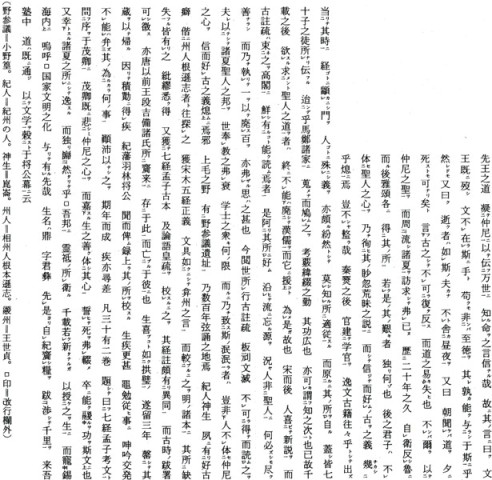

一 蘐園学のおこり

1 荻 生 徂 徠

徂徠(一六六六~一七二八)は、世界は理によって貫かれるとする程朱学を排斥し、古義学にも対抗して「六経」及び「論語」の「古文辞」にのみ真の「先王の道」が示されているとした。「古文辞」を読み「古文辞」を書くことによって「先王の道」をみずからのものとなし得るとし、後代の注釈を排し「古文辞学」を提唱、「復古学」を樹立した。「後儒乃非・(耳へんにつくりが「冉」の形) 而傚其尤 言之弗已 名存而物亡 仁義道徳之説盛 而道益不明 方今之世 滔々者天下皆・(耳へんにつくりが「冉」の形)之徒哉 又安知聖人之教莫尚焉 是豈有古今哉 故吾退而求諸六経 唯其物」(『学則』三)と断言し、「学問之道 以信聖人為先 蓋聖人知大仁至 而其思深遠也 其所立教人之法 治国之術皆有若迂遠不近人情者存焉 乃後儒好自用其智 而信聖人之不深 故其意謂上古之法不合今世之宜 遂別立居敬窮理主静致良智種々之目焉 是皆其私智浅見所為耳(『弁名』学九則の内⑦)として学問の道は、私智による議論を排し、『論語』『六経』その他、文は先秦以前、詩は盛唐以前を目標とし、古文辞を深く信じ、研究して古意の真意の究明こそ儒学の目標なりとした。即ち従来の儒学研究の価値の最究極の重点を「徳」におかず、「詩」、「書」、「礼」、「楽」に「道」として具体的に示されているとし、古文辞の研究と文芸創作を提唱した。徂徠の学風は、文芸の大胆な解放であり、該博な学力に支えられた諸学派への快刀乱麻を断つ批判攻撃は、当時の社会から熱烈な支持を受け、忽ち燎原の火のように全国に広がり、四六歳刊行の『訳文筌蹄』四九歳刊行の『蘐園隨筆』は争い求められ、百二歳、稿成った『論語徴』は、いたる所の私塾のテキストとなり一世を風靡するに至るのである。徂徠は、江戸日本橋茅場町に家塾を開いたから「茅」を同義の「蘐」に通じ用い「蘐園」と称した。蘐園には天下の俊才が競い集まり、儒学派に山井崑崙・太宰春臺・荻生北溪ら、文学派に服部南郭・安藤東野・平野金華らの大儒が輩出して、儒学界、文芸界の主流となり、また実学を重んじたので政治・経済・兵学等にも貢献した。

2 山 井 崑 崙

天和元年(一六八一)紀州小南村現和歌山県に生まれた。通称は善六、本名は鼎または重鼎、字は君彝、忠甫、崑崙(昆崙)と号した。少年時代、伊藤仁斎門、和歌山藩儒蔭山東門(一六六九~一七三二)に句読を受げた。東門は鼎に長ずること一二歳、本名は元質、字は淳夫、通称は源七といい、弱齢にして紀州家に仕え、後、藩儒官となった。伊藤仁斎の堀河塾に学び「為人敦厚愿愨 以博学強記称」人物であった。また『田禄図解』(二巻元禄一三年刊)の著があり崑崙に大きな影響を与えた。崑崙は京都に出て伊藤東涯につき堀川学を修めた。正徳元年(一七一一)徂徠の『訳文筌蹄』成り、『蘐園隨筆』、『論語徴』を刊行したが崑崙はこれらの書にひかれて江戸に下る決意をしたものと思われる。享保二年には、同門の高弟太宰春台、安藤東野とともに武蔵国久崑岐郡弘明寺村に、後、ともに足利学校に七経を校訂する根本武夷(一六九九~一七六四)を訪ね、湘南の各地に遊んだ。安藤東野の『東野遺稿』(巻中「遊湘紀事」四首)太宰春台の『紫芝園稿』(前編巻四)崑崙の『相中紀行』に詳しい。特に安藤東野(一六八三~一七一九)の「遊湘紀事」は崑崙の人となりや性情、志向する所など端的に述べてあって興味深い。例えば「古墓の調査癖」などを「得坦処 乃有頼朝墓 置一無字碑 苔蘚蝕尽(中略)山生則喜可知也 蓋生居有三癖 而古墓癖最入膏盲 路遇一芻尭一農圃 必問有古墓否 而後敢行 好古之迂 雖吾曹同病 而余与太宰 将避三舎也」(遊湘紀事)等述べてあり、徂徠同門の大儒の観察として崑崙研究に重要な資料となっている。

なお、春台が、崑崙を評して、「山生読書自若」または「山生蓋坐癖疾爾」とあり、蘐園に学を究めようとして机に向かい静坐を続け、あまりのことに足を腫らしたことを述べたところがあり、研鑽の様子を窺い得る。

享保三年(一七一八)崑崙は、西条藩三代藩主松平頼渡に招かれて江戸藩邸に蘐園学を講じた。しかし、江戸藩邸詰であり、西条の地に来たことはなかった。

享保四年四月、前年相州にともに遊び、共に学問に励みあった安藤東野が三七歳の壮齢で没した。崑崙らはその死を惜しんで東野の詩文を集め、元文三年(一七三八)八月『東野遺稿』三巻を刊行した。太宰春台の「刻東野遺稿序」に「昔東壁死 家無遺書 根株先生遣叔潭、君彝、伯脩 索遺稿於家 得若千篇於故紙中 三子者遂相与輯而録之 先生使純校之 使次公序之 将遂刻之」とある。「東壁」とは東野の別号、「叔潭」は同門幕臣石川之清、「君彝」は崑崙、「伯脩」は根本遜志(武夷)「純」は太宰春台、「次公」は山県周南でいずれも蘐園の錚々たる磧学である。『東野遺稿』には、享保五年四月一五日に「同盟弟」周南の書いた序がある。『東野遺稿』の編さんには、師徂徠をはじめ著名な学友が協力、崑崙も大いに努めたのであった。なお、東野生前に崑崙、東野、秋本澹園ら相つれて徂徠門河内国西代侯(後伊勢神戸藩主)本多猗蘭の邸に招かれ、作詩しあったりしたことがあった。猗蘭は本名忠統、字は大乾、別号拙翁、従五位下伊予守、大番頭を経て若年寄、『徂徠集』にしばしば登場する「西臺膝侯」がこの人である。『東野遺稿』編さんにも上梓刊行に積極的に協力している。

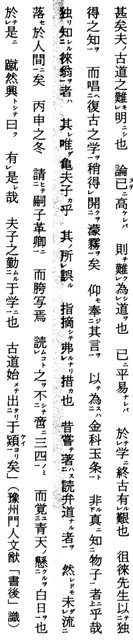

享保七年(一七二二)徂徠の慫憑により下野の足利学校に到った。西条侯に暇を乞うて滞留三年、古書を考覈して享保九年江戸に帰った。翌一〇年暮には西条侯に献上のため浄書も終え、畢生の大事業『七経孟子考文』三二巻の大著が成るのである。徂徠の序文を掲げよう。

(参照「徂徠の序文」)

徂徠の『学則』(六)・(七)で主張する経学説を実践した「校勘学」あるいは「考証学」といえよう。足利学校にある古写本、古板本の「古注」と唐の孔頴達の再注釈である「疏」の本文を精細に校訂し「謹按」を入れて参考に供した。師徂徠が正徳元年二七歳くらいから門人に口授筆記させていた『訳文筌蹄』を刊行し、古典中の同訓漢字を集め、用例をあげて詳細異同を解説した蘐園学派校勘学の発展であろう。この研究方法は、漢学者ばかりでなく国学者にも影響を与えた。本間游清の『難字考』などその好例であろう。

『考文』成るに及んで紀州侯より賞賜され、西条侯は秩禄を増した。更に幕府に献ぜられ、将軍吉宗の意思により中国に輸出された。一八世紀末、乾隆帝勅編の「四庫全書」の中に信頼すべき資料として収録された。清代学界の巨頭といわれた阮元(一七六四~一八四九)は崑崙の『考文』を重要資料として『十三経注疏校勘記』を作ったといわれている。

なお『七経孟子考文補遺』は、徂徠の弟荻生北溪(観、叔達。一六七三~一七五四)が中心となり、石川之清、三浦義質、木村晟らが遺漏を補い、是非を判定し、室鳩巣も校訂に加わって、幕命により、享保一五年(一七三〇)暮春之日、北溪の序文を付し刊行された。『補遺』は『周易』(三冊)『尚書』(三冊)『毛詩』(一冊)である。

崑崙は『七経孟子考文』の大著完成後、病におかされがちであったが、宋の陳き著『文則』(二巻)に句読を付し、徂徠著の『弁道』・『弁名』・『論語徴』・『大学解』・『中庸解』の校訂を委嘱され、悉く筆写して校閲にかかったが、享保一三年(一七二八)正月二八日紀州にて没した。

崑崙没後、嗣子なく、家が絶えていたが、藩命により渡辺璞輔が入って山井家を再興した。山井璞輔(一八二二~一八六二)で、介堂と号し、博学で藩校択善堂教授として文教振興に尽くした。璞輔も嗣なく西条藩士内田成充の二男幹六が山井家をついだ。山井清溪(一八四六~一九〇七)で、善輔、または重章といい清溪と号した。

清溪は松崎慊堂門の安井息軒・塩谷箕山らに学び、後、学習院教授となる。『清溪先生遺稿』(三巻)がある。

3 斎 宮 必 簡

享保一四年(一七二九)正月元旦、芸州沼田郡中調子(現川内村)に生まれた。通称は第五右衛門、または五右衛門。字は大礼、別号は静斎。斎必簡・斎静斎と自称した。少年時代斎藤少助と名乗った。

九歳、郷師につき『論語』の素読を受け、隣村の大寺より漢籍を借り受け、『四書』『五経』をはじめ『文選』まで独習して人々を驚かせ「神童」と称された。寛保元年(一七四一) 一三歳、京都に上り字野明霞(一六九八~一七四五)に師事した。明霞は木下順庵門の向井滄洲に学んだが、荻生徂徠が古文辞学を唱えると大いに共鳴し、自身は病弱のため、弟の士朗を江戸に送り入門させ、弟を通じて徂徠学を究めた。京都で初めて徂徠学を講じたのは明霞兄弟で平安の二宇先生と仰がれた。しかし、学が進むにっれて徂徠と意見を異にし、博く考証して徂徠から離れ、独自の折衷学を樹立した。この明霞の高弟片山北海に後に尾藤二洲が入門するのである。必簡は一五歳で服部南郭に師事した。「蓋徂徠没徂 物門之学 分而為二 経義推春臺 詩文推南郭」(江村北海『日本詩史』巻四)と称され蘐園の二大債学であった南郭の信任きわめて厚く、「斎必簡 妙年雄才 且観無鄙陪之茅塞其心子遷育才之楽可知矣哉」(湯玉祥書簡)と期待された。文中の「子遷」は南郭の字、「湯士祥」は同門の湯浅常山である。南郭の門に学ぶこと三年(静斎文集)「奉南郭先生書」)業成り、南郭の推挙によって和泉松平家に招かれ、二〇〇石を受け、五か年間講学、寛延二年(一七四九)官禄を辞し再び京都に出て蘐園学派山県周南門人、儒医吉益周助東洞(一七〇二~一七七三)の家に寄宿した。(同右「東洞先生六十寿序」等)約五か月滞留し、再び和泉に出て富豪食野伯玉の書庫に寵り、諸子百家等の万巻の書を渉猟し、特に「六経」に沈潜して独自の訓詰学を樹立した。「文字を名とし、訓を辞とし、詰を事とする」復古学で「斎予学」とよばれる膨大な一連の著書を遺している。必簡は、東洞のはからいで居を京都麹町二条上ルに定め、多くの門弟を指導し、著述に専念した。必簡の学術の特徴は、万巻の書の読書より出た考証の確かさ、豊かさに加えて自身の実践にある。単なる「口耳之学」ではない。泉州岸和田の岡部侯に招かれ、門人衢合徳仲の家に寓し、政治の得失、民教の方途を制するに「天物」、「天職」、「天命」の三物の理解が根元であることを教えて『斎夫子教諭』、『蓊靄遺稿』(門人衢合徳仲筆記)を著し「本立ちて道生ずる「まつりごと」の基本を示し堤を造り水をためて水田用水を確保する方法を教えて実地に池をつくった。また、かつて『孝経斎子伝』をつくったが、経学を深めるに従い、すべての経学の根元は「孝」に基づくものとの悟りを得、自己の『伝』を排棄し熱心な仏教信者である実母の西本願寺参拝には、常に夫妻で左右より母を扶け同道した逸話はあまりにも著名である。また、神仏を尊ぶ念は篤く、一般の儒者が、儒を尊しとし、神仏を蔑ろにすることに常々警告を発していた。(『静斎文集』巻九「浮屠亮覚伝」同書巻一〇「神符論」『神道解弟子問』)

松山藩八代藩主松平定静の安永二年(一七七三)松山藩に招かれた。『松山叢談』(第九上)に記述がある。

安政二年九月一五日芸州の処士齋第宮右五衛門名必簡字人礼号静斎御招き、於躑躅の間尚書説明の篇講義被仰付垂憲録拾遺

「説命」とは『尚書』(書経)の篇名で上・中・下の三編にわかれ、高宗が夢告により得た宰相、傅説に命ずる言を記述したもの、藩治の権を握る人への最適の箇所として選んだのであろう。講義は一〇月二七日まで続き、一一月一一日帰京した。その間、藩では特に優遇措置を取り、相見・饗礼の式も厳重に一介の処士に対し、定静自ら接見し、帰京にあたっては、多くの贈物を与え、家来を付けて警固させ、丁重に京都まで送っている。

松山藩招聘については必簡の師、南郭と親交のあった円光寺僧明月の周旋によるものであった。同じ徂徠学を学ぶ者として必簡の人物を嘱望しており、長沼吉兵衛、菅五郎左衛門ら好学の藩老を通じて必簡の来松となった。

必簡が京都に帰ると紀州藩は六〇〇石をもって「記室」(書記)の名目で招聘しようとしたが応じなかった。

後に有栖川宮家に毎月三回出仕し、有栖川宮及び伏見宮両親王に『詩経』を進講した。

安永七年(一七七八) 一月八日没した。五〇歳であった。有栖川宮家から「文憲先生」と諡された。

必簡の創作詩文は『静斎文集』に多く遺されている。同書、漢詩二三〇首、漢文四〇編が掲載されている。江村北海の『日本詩選』五二〇名の中に入り、三首採択された。一首を掲げよう。詩は平明である。

九日 斎必簡 九日

長安帰客繫行舟 緑酒黄花澗水流 長安の帰客 行舟を繋ぎ 緑酒 黄花 澗水流る

台上風凌青紗帽 簾前人酔紫貂裘 台上の風は青紗の帽を凌り 簾前の人は紫の貂裘に酔い

城辺鴻雁三山晩 江畔雲霞千里秋 城辺の鴻雁 三山晩る 江畔の雲霞は千里の秋

莫道陶家已乗興 由来此地使人愁 道う莫れ 陶家 已に興に乗ずるとは 由来此地は人をして憂しむ

4 宇佐美 淡 斎

寛延二年(一七四九)一月二八日、俳人宇佐美幾杯(『四扉遺稿』編さん者。一七二三~一七九七)の子として生まれた。本名は正平、通称は源兵衛、幼名は長松、字は茂才またぱ子衡、長夫または長松軒といった。初め円光寺明月和尚に学び、また丹波南陵にも文辞を学んだ。後に斎宮必簡に師事、蘐園学を修めた。経綸の才に富み、町奉行に任ぜられ、種々功績を遺したことは『松山叢談』第十(中)、または『却睡草』「第四節」に詳しい(資料編文学七一七頁以降参照)晩年は「老て老荘を修めたり。各千べんよまれしと語られたり。実に老荘の玄旨を得しとぞ」(『却睡草』)とあり、「吾は詩は達者に作れども文は一切不案内にて下手故、其許杯の文の添削は得せぬぞと言はれし」(同右)とあり、学問は実学を尊び、人情・時勢に通ぜぬものは不要との立場を明らかにした。

淡斎先生日 聖人学問の道は大工のすみがね也 才量有者の学得て天下を治めば、誠に鬼にかな棒、龍に翼也。近来大腹中の者 往々すみがねなしに政事を取りてしそこなひ計也。了介、平洲の両人杯は、政治に学術を施したり。豪傑の土也。徂徠春毫世に用ひられざるぱ残念至極なり。不才愚鈍の者又は人情時勢に通ぜぬものは、何程学問しても役に立たず。(『却睡草』)

文化一三年(一八一六)一二月一二日没した。六八歳であった。

応太室荒川君懇強疾執毫于淡斎南窓下 太室荒川君が懇ろに強ふるに応じ疾に毫を淡斎南窓の下に執る

憑几常誇吏隠心 松城樹色靄沈々 几に憑りて常に誇る吏隠の心 松城の樹色 靄として沈々

朝雲夜月助幽賞 春景秋芳人苦唫 朝雲夜月 幽賞を助げ 春景秋芳 苦唫に入る

曽寓金門弄塵世 終将官舎作詩林 曽て金門に寓して塵世に労し 終に官舎を将ちて詩林と作す

市中猶有高山趣 紘上何労流水音 市中 猶 高山の趣あり 紘上 何ぞ流水の音を労せん

(荒川太室 煕枝、安井右門。一七九〇~一八二七。『却睡草』作者。)

災後寄公敏 乙丑十二月五日夜火起馬舎延及家丁房

碓舎傍蔵豆鼓醃菜之類一宵都成焼土

災後、公敏に寄す 乙丑十二月五日夜火馬舎に起こり家丁房、碓舎、傍蔵の豆鼓醃菜の類に延及し一宵にして都て焼土と成る

回禄炎威逼弊廬 脂膏・(「さんずい」につくりが、左上が「イ」右上が「枚」から「木」をとったもの、下が「月」)・(さんずいにつくりが「隨」の「こざとへん」をのけたもの) 一宵虚 回禄の炎威 弊廬に逼る 脂膏 ・(「さんずい」につくりが、左上が「イ」右上が「枚」から「木」をとったもの、下が「月」)・(さんずいにつくりが「隨」の「こざとへん」をのけたもの) 一宵にして虚し

文宣會有傷人間 子厚応裁賀火書 文宣は 會 傷人有るを問い 子厚は応に火を賀う書を裁すべし

載籍深蔵能脱戹 城池懸隔不殃魚 載籍は深く蔵 して能く戹を脱れ 城池は懸隔して魚に殃せず

縦教百物虧供給 琴尾纔焦古調残 縦に百物をして供給を虧かしむ 琴尾纔に焦げて古調 残せり

(公敏=杉山熊台。乙丑=文化二年(一八〇五)『松山叢談』第十(中)。資料編文学七一八頁参照)

宇佐美淡斎碑文 宇佐美淡斎碑文

九重泉路一堂開 芳蕙幽蘭逐化摧 九重の泉路 一堂開く 芳蕙幽蘭 化を逐いて摧かる

抱撲探玄忘世利 吟花嘯月竭詩才 撲を抱き玄を探りて世利を忘れ 花に吟じ 月に嘯き 詩才を竭す

精神留得寒山石 萬象依然永夜台 精神 留め得たり寒山の石 萬象 依然たり 永夜台

百歳乾坤餘夢過 斎前淡水去還来 百歳の乾坤 夢を餘して過ぎ 斎前の淡水 去って還だ来る

生涯耽詩無他伎能 生涯、詩に耽りて他の伎能無し

精魂在五十六字中 精魂は五十六字の中に在り

淡斎 宇佐美正平 自題 淡斎 宇佐美正平 自題

多分に老荘的発想で、淡斎のたどり得た心境の発露である。着々と政治的な実績を挙げながら「静謐」に澄んでゆく境地は深い。徂徠→南郭→必簡→淡斎と伝おった蘐園学文辞派の結晶であろう。

5 明 月

享保一二年(一七二七)八月一五日、周防屋代島に生まれた。本名は明逸、字は曇寧、一五日生まれの故に明月と号す。別号は丘南、円光寺隠居。幼時、松山に来り、円光寺法嗣となる。少壮にして京都、江戸に上り、宇野明霞・服部南郭・斎宮必簡に学び、徂徠学文辞派の学を受けた。帰松後、宇佐美淡斎とともに大いに社会教化に貢献した。書をよくし、また頗る奇行に富み(『却睡草』、資料編文堂六九三、七一五頁参照)仏典に通じ、詩文に長じていた。文芸の交友も多く、創作を重んじ、学派を超えて風交を楽しんだ。吉田蔵沢・尾崎訥斎らと特に親密であった。その一端を掲げよう。

蔵沢亭集賦紅白瓶梅 蔵沢亭集、紅白の瓶梅に賦す

南州寒節邀春光 目爛花兄先百芳 南州の寒節 春光を邀え 目に爛らかなり花兄の百芳に先んずるは

室裏烟霞紅照白 壺中麗艶短依長 室裏の烟霞 紅は白を照らし壺中の麗艶、短は長に依る

條無俗写多詩興 坐有佳観足靚粧 條に俗写なく詩興多く 坐して佳観、靚粧に足る有り

不只主人縦水墨 梅神今日亦開場 只、主人 水墨を縦にせざるより 梅神 亦 今日 場に開きたり

和平士善炭火煎茶韻 平士善(尾崎訥斎)炭火、茶を煎るの韻に和す

茶姻馥郁故人情 年老興新心跡清 茶烟 馥郁たり故人の情 年老い 興新たに心跡清し

炉上頻為文雅契 歘聞白雪促金声 炉上 頻りに為す文雅の契 歘ち聞く 白雪の金声を促すを

その他、多くの詩文は『明月餘稿』となって現在に遺されている。

仏徒としての行持は厳しいものであった。

読行願品 行願品を読む

慧眼将開仏国清 看離生死断無明 慧眼開くを将てす仏国の清きを 生死を離れて看る無明を断ずるを

太陽収照蓮華合 隨意香風入宝城 太陽照を収めて蓮華合し 隨意 香風宝城に入る

(行願品=大方広仏華厳経入不思議解脱境界普賢行願品。唐の徳宗代の中国訳本四○巻)

六一歳自反の辞がある。

明月道人六十一歳生辰自叙 明月道人 六十一歳生辰 自ら叙ぶ

四大縁生六尺身 微方薄徳久混真 四大の縁生 六尺の身 微方 薄徳 久しく混真

自憐足跡周天下 碌々徒為耳順人

自ら憐む 足跡 天下に周きも 碌々として徒に耳順の人と為るを

苦熱行 苦熱行

暇齢六十一 心性直如絃 齢は六十一に暇り 心性は直お 絃の如し

耳目詎微力 形骸頗不全 耳目 詎ぞ微力なる 形骸は頗る全からず

倫閑忍暑月 解慍護天年 閑を倫んでは暑月を忍び 慍を解いては天年を護る

雖閲三蔵典 苦悩操筆眠 三蔵の典を閲すと雖も 苦悩 筆を操りて眠る

しかし、奉ずる蘐園学の深さと徳行と能書の力は、人々を魅了せずにはおかなかった。

和惟敬九日訪明月師 惟敬に和して、九日、明月師を訪う (杉山熊台)

香刹丘南古 粛々揺落秋 香刹 丘南 古く 粛々たり 揺落の秋

黄華応撩乱 緑竹呈清幽 黄華 応に撩乱たるべく 緑竹は清幽を呈す

不羨桓温宴 更従恵遠遊 桓温の宴を羨まず 更に恵遠の遊びに従う

何須攅眉去 溪上苦相求 何ぞ須いん攅眉して去ることを 溪上 苦ろに相求む

明月上人六十六回忌辰其法孫 明月上人 六十六回忌辰 其法孫 (大原観山)

某招諸文士 余亦与焉 某 諸文士を招く 余も亦、焉に与れり

師逝六十秋 空聞遺跡留 師逝きて 六十秋 空しく聞く、遺跡の留まれるを

詼諧愚一世 陶鋳出名流 詼諧 一世を愚にし 陶鋳 名流を出だせり

書足追懐素 詩応学貫休 書は懐素を追うに足り 詩は貫休に学べるなるべし

自恨吾生晩 不陪文酒遊 自ら恨む 吾が生まるることの晩く、文酒の遊びに陪せざりしことを

明月は、寛政九年(一七九七)七月二三日没するのであるが、その著『扶桑樹伝』は特に著名である。明月の履歴、業績は『松山叢談』(第九下)に詳しい。宇佐美淡斎と並んで蘐園学を奉じ、「達其財成器以共天職古之道也 故学寧為諸子百家曲芸之土 而不顧為道学先生」(徂徠『学則』)との実学主義と南郭・必簡に導かれて、古文辞学文芸派の確信の上に立ち、松山藩内に古文辞学及び経学では復古学を推進し、蘐園学派発展の原動力となった。

6 そ の 他

野田石陽

安永五年(一七七六) 一〇月二八日ー文政一〇年(一八二七)一二月七日。松山藩士。本名は孝彝、通称は吉右衛門。後に宇太郎・長裕。字は叔友。石陽梁頴・惟孝・霊星閣と号した。博学洽聞、篤く徂徠学を奉じ、異学禁令布達後も節を変えず、徂徠の『弁名』・『学則』の趣旨を信条としてこれを敷術し、『弁名附説』・『学則附録』を著し、更に『学庸纂注』・『五経纂注』を世に送って徂徠学を主張しつづけた。また地誌に造詣深く『伊豫古蹟志』を著した。「大東文運之盛昇平之久矣 豪傑雲起而済々多士将庶幾乎唐虞三代焉於是自国志 下至律令技芸 其書尽備矣 而但地理之学 世独罕也 不亦芸林之厥事欺 後世雖有巻里所記伝者 多疎鄙孟浪 而鮮足採者」(序文)という状況を憂えての刊行で、大きい反響を呼んだ。

都築鳳栖

明和五年(一七六八)ー天保一二年(一八四一)三月二六日。宮内村の人、宇和島藩士。いみなは通。通称は訓治、字は仲達。少時藩校内徳館に学び、長じて九州筑前の亀井南冥に師事したことは既に述べた。南冥(一七四三~一八一四)は本名、魯、字は道載、初は南冥、後に南冥。別号を信天翁、苞楼といった。父は聴因といい医を業とし、徂徠学を修めた儒医であった。南冥を儒学者たらしめようとして徂徠門大潮を肥前蓮池に訪い従学させた。後、また大阪に出て永富独嘯庵に医学を学んだが、独嘯庵は徂徠門山鯨周南の門人であったから南冥はますます徂徠学に沈潜し、帰郷後は、医業の傍ら経書を講じた。三六歳、擢んでられて福岡藩学儒官となった。当時、福岡藩には両藩学があり、東館は、貝原益軒門の竹田良定が主宰し、程朱学を講じ、西館(甘棠館)を南冥が総括して徂徠学を講じ、古文辞学によって全国六六州より門人の来らざる所なしといわれる程の盛況であった。弟宗嘩・息昭陽・大壮・大年共に優れ、筑前の「五亀」と称揚された。南冥の学は、徂徠に入り徂徠を出て一家をなした。徂徠の崇拝者ではあるが、「漢唐の古学にもあらず、程朱の新学にもあらず、徂徠に取る所多きも 亦必ずしも之を墨守せず」といわれる。長男昭陽が最もよく父南冥の業をついだが、昭陽著、豫州門人文献校訂、天保八年(一八三九)三月、昭陽二男暘州題言刊行の『読弁道』にそのことは明確である。

(参照「豫州門人文猷『書後』識」

南予地区の蘐園学は、亀井南冥の影響が強い。吉田藩の森退堂も南冥に学んだことは既に述べた。

南冥・昭陽父子の詩各一首を掲げておこう。

鹿児島城下作 南冥 鹿児島城下作

誰家絲竹散空明 弧客倚楼夢後情 誰が家の糸竹か空明に散ず 弧客 楼に倚る夢後の情

皎月南溟波不駭 秋高一百二都城 皎月 南溟 波駭かず 秋は高し 一百二都城

謁徂徠先生墓 昭陽 徂徠先生の墓に謁す

嗚呼東海物先生 経学文章天下轟 嗚呼 東海の物先生 経学・文章 天下に轟く

豈料徂徠山上石 苺苔不払鳥空鳴 豈料らんや 徂徠山上の石 苺苔 払わず 鳥空しく鳴く

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索