データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 社会経済1 農林水産(昭和61年1月31日発行)

二 稲作の耕種概要①

1 品 種

栽培品種と分布状況

収量の多少が、品種によって大きく左右された近世以前では、稲作の技術で最も重視され進歩していたのは品種の改良であったが、近世の農法を継承した明治前半期の稲作も同様であった。

大正八年に大日本米穀会大会愛媛協賛会が輯録した『伊予米』によると、明治一八年当時に県下で栽培されていた稲の品種は一、一一五品種を数える。品種名には当時の品種改良の実態を反映し、導入先・発見地・選抜者(発見者)・普及者などの名に由来すると想われるもの、あるいは稲の特性により命名された便宜上の呼称と考えられるものが多い。

大半が郡内・村内の狭域で栽培されていた品種であるが、なかには二郡以上の広域に普及していたものもあり、ほとんど県内の全域で栽培されていた著名の品種も二〇種を超えている。三郡以上の広域で栽培されていた品種は次の諸品種である。

・粳(早生種、中生種、晩生種の分類は郡により多少異る)

「早中晩」 「品種名」 「栽培地域」

「早生種」 土佐早生 宇摩郡 下浮穴郡 上浮穴郡 喜多郡 西宇和郡

千 本 宇摩郡 新居郡 周布郡 桑村郡 越智郡 下浮穴郡

出 雲 越智郡 風早郡 和気郡 温泉郡 久米郡

「中生種」 山 城 宇摩郡 新居郡 周布郡 桑村郡 下浮穴郡 伊予郡 上浮穴郡 喜多郡 西宇和郡 東宇和郡 北宇和郡 南宇和郡

栄 吾 新居郡 桑村郡 越智郡 野間郡 下浮穴郡 伊予郡 上浮穴郡 西宇和郡

相 生 新居郡 桑村郡 越智郡 野間郡 温泉郡 風早郡 和気郡 久米郡 下浮穴郡 伊予郡 喜多郡

ヨシナカ(好中) 温泉郡 風早郡 和気郡 久米郡 下浮穴郡 伊予郡 上浮穴郡 喜多郡 西宇和郡 北宇和郡 南宇和郡

掛 鯛 宇摩郡 新居郡 周布郡 風早郡 和気郡 温泉郡 久米郡 下浮穴郡 伊予郡

三 宝 新居郡 周布郡 野間郡

稲 荷 風早郡 和気郡 温泉郡 久米郡 伊予郡 下浮穴郡 西宇和郡

大谷三宝 越智郡 野間郡 風早郡 和気郡 温泉郡 久米郡

稲荷栄吾 風早郡 和気郡 温泉郡 久米郡 伊予郡 下浮穴郡

大 山 伊予郡 下浮穴郡 喜多郡 東宇和郡

「晩生種」 一 本 宇摩郡 周布郡 野間郡 風早郡 和気郡 温泉郡 久米郡 下浮穴郡 伊予郡 上浮穴郡 喜多郡 東宇和郡 西宇和郡

二 本 新居郡 風早郡 和気郡 温泉郡 久米郡 下浮穴郡 伊予郡 西宇和郡

糯

「品種名」 「栽培地域」

黒 糯 宇摩郡 周布郡 越智郡 伊予郡 下浮穴郡 上浮穴郡 東宇和郡 西宇和郡 南宇和郡 北宇和郡

赤 糯 宇摩郡 新居郡 越智郡 風早郡 和気郡 温泉郡 久米郡 伊予郡 下浮穴郡 喜多郡 西宇和郡 東宇和郡 北宇和郡 南宇和郡

畦 越 周布郡 野間郡 喜多郡 西宇和郡 東宇和郡 北宇和郡 南宇和郡

目 黒 周布郡 越智郡 喜多郡 西宇和郡 東宇和郡

日 出 糯 周布郡 越智郡 野間郡 風早郡 和気郡 温泉郡 久米郡 伊予郡 下浮穴郡 喜多郡

白 糯 桑村郡 越智郡 野間郡 風早郡 和気郡 温泉郡 久米郡 下浮穴郡 伊予郡 上浮穴郡 喜多郡 西宇和郡 北宇和郡 南宇和郡

著名品種と由来

千を超える品種の中には、収量・品質ともに群を抜き、広域にわたり栽培された幾つかの品種があった。山城・三宝・栄吾・好中・相生などはその代表的な品種である。

(1) 山 城

嘉永年間(一八四八―一八五三)から明治三〇年代の後半まで県下全域に広く普及していた品種で、明治三七年に渡米した高知県人の西原清顕によってアメリカに伝えられ、テキサス州のウェブスターで試作に成功し、その名も直訳されてmount castleと命名され、広く州内で栽培されテキサス米の元祖となった品種である。

久松定武氏の『愛媛県に導入した動物植物』によると、テキサス州の農事試験場には、今も本県から導入したこの山城が保存されており、また昭和二〇年~二一年の食糧難時代に、ヒューストン大学のラッセル博士と西原清顕がワシントン連邦政府を動かし山城との歴史的縁故を理由にして、テキサス米を対日援助食糧として日本に送る努力をしている。

(2) 三 宝

天明年間(一七八一―一七七七)に、越智郡別宮村(現在の今治市)南光坊の住僧寛雄が、高野山の三宝院から伝えた稲である。寛雄は越智郡富田村上徳(現今治市)の出身で、幼少のころ南光坊良雄上人の弟子となり、のも修業のため高野山に登り、やがて三宝院の住職となったが、南光坊の懇請により高野山を辞して南光坊の法燈を継ぐことになった。

三宝院を去るとき、信徒から仏前に供えた稲穀の中から佳良なものを選出して持ち帰り、壇家の農家に試作させたところ、良品多収の稲となり、にわかに郡内一円に普及し原種を三宝院から得たことから三宝の名で呼ばれるようになった。今治藩の貢米に採用されて一段と名声を高め、道前平野一円に普及し、明治初期の大阪市場では、名品種として知られていた播州米・防長米・豊筑米と並ぶ良質米として取り引きされていた。

(3) 栄 吾 (エ ゴ)

嘉永二年(一八四九)四月に、和気郡堀江村大粟(現在松山市)の上松栄吾が四国霊場順拝の途次、土佐国幡多郡の山間で、稲茎の甚大な一株を発見し、欣喜雀躍して三条の穂を選抜して持ち帰り、里正河内又次郎の協力援助(田地提供)をえて翌嘉永三年に、上中下の三区田を設けて試作をした結果、強稈・無芒・大粒・多収(穂長七寸)・光沢は透明で腹白がなく、米質も良好で酒米にも適す抜群の稲が育った。

栄吾はこの稲か弘法大師の贈り物として悦び、大師米と呼んでいたが近郷に栽培面積が拡大するにおよび「栄吾」の名で呼ばれるようになった。「栄吾」は近世末から明治にかけて大阪市場でも伊予栄吾米として高く評価され、明治二一年に大阪堂島米商会所で調査の「外国輸出用として最も著名なる米種」の中に、東宇和郡地方で栽培されていた「水戸」と、栄吾の両品種が掲載されているが、栄吾は白玉・都・高砂と共に輸出用の優良四品種の一つに数えられ明治時代には山口県にも普及していた。

上松栄吾は、嘉永七年(安政元)(一八五四)一二月二日に病没(戒名雪霜覚祐信士)したが、明治二二年四月、栄吾の三五回忌に郷党の有志により、東大栗医座寺山門に「改良米元祖上松栄吾之墓」、七〇回忌の大正一三年四月には医座寺の南方の大上山山腹に大倉安太郎、門屋文一らにより自然石の墓碑が建立され故人の恩徳が伝えられている。医座寺では寺田の一部で年々、栄吾種の栽培を続け今日に至っている。

ちなみに、栄吾が病没の「嘉永七年一二月二日」は医座寺の過去帳に拠るものであるが、明治二一年に愛媛県知事から上松栄吾を勧業功労者として農商務省へ推挙した報告文に添付の履歴書によると「寛政十二年生・月日不詳嘉永六年十二月一日没す歳五四」とあり(菅菊太郎『愛媛県農業史』中巻一一〇頁)没年に一年の違いがある。

なお、嘉永七年は一一月二七日から安政に改元されたので、栄吾の正しい没年は安政元年である。

(4) 好 中 (ヨシナカ)

弘化二年(一八四五)に東宇和郡魚成村(現在の城川町)の河野岩吉、好太郎父子により選抜、育成された品種で、中予から南予にかけて広く栽培されていた。

弘化二年、東宇和郡東部地方は稲熱病が大発生し、早中晩稲の別なく大被害を蒙り、幹は縮小退化し、根は腐敗し、収穫皆無の田も少なくない惨状を呈したが、たまたま病床にあった河野岩吉はこの惨害を憂い、長男好太郎に命じて被害地を巡視して無被害の強健な稲を選抜させ、翌年これを種にして試作したところ在来の群種を抜く耐病性の強い多収稲が育ち、近隣のほか遠く中予にまで急速に普及し、好太中稲、好中稲、好中と呼ばれるようになった。

(5) 相 生 (アイオイ)

伊予郡稲荷村(現在の伊予市)の浅田嘉蔵が、明治初年に備中地方から伝来した「一本稲」種の中から選出した稲である。この稲は虫害に弱く、短稈で藁加工に不適であるうえに米質が悪く、価格も安い欠点の多い品種であったが、抜群の多収品種であったため、自家用米として道前道後平野一帯で広く栽培されていた。短稈であるが、脛まで生育すると反収八俵(三石二斗)の収量があるとされ、「すね八」の別名で呼ばれていた。

以上のほか明治の初期に地方の小地域で流行、あるいは話題となり注目された品種に次のようなものがあった。(カッコ内は栽培地)

金時糯(中予) 奈良早生(北宇和郡) 一本目黒(北宇和郡) 武蔵野(北宇和郡) ヨネハチコク(北宇和郡)

水戸中戸雁(北宇和郡) ミシンキリ、蕨尾糯(北宇和郡) 石川(西宇和郡) イゾウ(西宇和郡) チヨサク糯(北宇和郡) 三本糯(東宇和郡) 大稲(西宇和郡) 平次(越智郡) ハワイ稲

特にハワイ稲は明治一三年にアメリカから輸入され、本県にも配布されて県内各地で農事老練家に委託して試作された品種であるが、当時の農談会では各会場で常に論題になり、注目された珍しい品種であった。

2 選 種

各種の選種技術

品種の選定と共に重視されたのは良種の選び方である。優良種子の選び方としては次のような方法がとられていた。

一、雌穂を選ぶ(雌穂とは第一次枝梗が対生の穂)

一、穂の六分目以上の粒を選ぶ

一、早生種は穂の本、晩生種は穂の先から選ぶ

一、山田のような低生産性の悪田の種で、かつ無肥料栽培のものを選ぶ

一、乾燥地の種は湿田に、湿田の種は乾燥地で用いる

一、寒地の種は暖地に、暖地の種は寒冷地に適す

一、種子は地質の異なる所のものを選び他村と交換する

雌穂選

このうち最も普遍化していたのは雌穂選である。稲の穂に雌雄の別があり、種籾には雄穂より雌穂が優ることを説いた最初の農書は『会津農書』(貞享元年一六八四)であるが、『農業全書』(元禄一〇年一六九七)、『農隙余談』(天明三年一七八三)、『農人袋』(天明四年一七八四)、『農作自得集』(宝暦一二年一七六二)、『農稼業事』(寛政五年~文化元年 一七九三―一八〇四)など、多くの農書で同説が支持され、近世末には農村の末端にまで広く浸透していた。

文久二年(一八六二)に執筆の宇和郡豫子林村(現在の野村町)の庄屋大野正盛覚書にも米の作り方について「種子の取やう、雌穂雄穂の見よう、雌穂は一の穂にニツあり、雄穂は一ツ。」と記している。

しかし文政年代までの雌穂説は、『農業全書』の「雌穂とはその穀しげく茎の葉もしなやかに節高くぞ見るものなり」に代表される極めて抽象的な解説にとどまっていた。雌穂が「第一次枝梗が対生の稲穂」と明確に解説されるようになったのは、文政一一年(一八二八)に農民小西篤好の筆になる『農業余話』が世に出てからである。

近世末に確立したこの雌穂選は近代に引き継がれ、明治二〇年代まで県下の各地で広く励行されていた。

3 種子の予措

土囲法と寒水浸

播種前の種籾を寒水に浸すことは古くから行われていた一般的な慣行技術で、『親民鑑月集』(寛永六年―承応三年 一六二九―一六五四)でも説かれている古来の技術である。しかし明治以前の寒水浸は害虫の予防を目的としたものであったが、この在来の寒水浸とは別に、増収を目的とした新技術の寒水浸・土囲法が明治の初期に筑前の老農林遠里(明治の三大老農の一人)によって提唱され米作農家の関心を集めた。

林遠里の寒水浸とは、種籾を寒国では降雪の時期、暖国では小寒、大寒から播種期まで寒水に浸しておくことで、稲のように春に植えて秋に熟する植物は種子に寒気を与え、麦のように秋に下種して春に収穫するものは暖気を与えると増収効果があるという陰陽哲学に基づく遠里の着想から生まれた方法で、本県にも彼の指導をうけ実践した者があるが、一般農家の試みでは全国各地とも腐敗籾が多くて成果がなく遠里の単なる実験に終わった。

林はこの失敗から、種籾の腐敗防止のため水中ではなく土中に囲うことを考え、精選した種子を土中に埋めて寒気を含ませる方法を案出した。土囲法がそれである。この土囲・寒水浸法は本県でも各地の精農によって試みられたが、無効、有効の両説があり一般農家には定着しなかった。

しかし水草である稲は、雨に耐え水に馴らせる必要があることを理論的根拠として、有効性を支持する見解は本県でも明治一〇年代の後半まで残っていた。

その他の技術と浸種日数

土囲・寒水浸のほか、播種前に種子を、(一)石炭油に浸す、(二)骨粉に硫酸を加えて解かした液に浸す、などの特異な方法を実践していた例もあるが一般には普及しなかった。

なお播種後の発芽促進を目的とした浸種の日数は、明治の後半では一週間~一〇日、大正時代には五~六日の基準が設定されたが、明治の初期には地方によって著しく異なり、短きは二日~三日、長きは二〇日におよぶ例があり、慣行は各地各様であった。

4 苗 代

畑苗代

苗代の本格的な改良が始まったのは、稲作の改良熱が台頭した明治二〇年代で、それまでの苗代は中近世いらいのべ夕播の水田苗代であった。その水田苗代に代わる改良苗代として明治の初期に登場したのが畑苗代である。

畑苗代は明治四年に大分県で出版の『稲苗新話』によって全国に紹介され、本県では明治五年に久米郡北久米村(後の温泉郡久米村 現在松山市)の池田輝秀が試み、その実績を見聞した各地の篤志家によって試作され一般農家から注目された。しかし畑苗代は明治の初期に出現した新技術ではなく古くから開発されていた。

北宇和郡岩淵村(後の清満村 現在の津島町)の篤農山崎耕作は、佐藤信渕の説を参考にして文久三年(一八六三)いらい畑苗代による育苗を続けていて、明治一七年二月に開催の県農談会で二〇年間の体験談を次のように発表している。

整 地 畑を鋤で二、三回耕起し、その跡を均平にして薄い人屎尿と馬屎を等分に施し、種を下してその上に

土または砂を節にかけて撒布し、さらにその上を鳥害防止のため籾のかくれる程度に稲藁で覆う

播種量 水苗代の九割程度

田 植 水苗代より一〇日ほど遅くし、苗齢は一五ー二〇日とす

収 量 水苗代より坪一合―一合五勺(反当三斗ー四斗五升)増収

畑苗代については実践者の間に賛否両説があり、各種の会合で常に意見が対立していた。

賛同説の主たるもの

一、一時の生育は悪いが、収量が多い

一、水苗代に比較して省力になる

一、山間の寒冷地では極めて有効である

一、水苗代の苗に較べて耐干性が強い

一、雨年には不適であるが、干ばつ年には効果が顕著

一、流水が多く水管理が困難な土地では育苗が容易

反対説の主たるもの

一、乾いた土地に育った苗を水田に移すと一時の生育はよいが収量には差がない

一、雑草が繁茂して除草に労力を要し、怠ると害がある

一、水生植物の稲には水苗代が適している

一、病虫害(とくに稲熱病とやもり)の発生が高く収量が少ない

一、鳥害、蜘蛛の被害が多い

乾燥地、瘠田における多少の効果は多くの体験者によって認められていたが、反対論も強く、一般農家に広く「奨励すべきものにあらず」として県の指導方針も消極的であった。しかし水苗代の全県的改良が始まった明治二〇年代の前半期まで畑苗代は県内各地に点在していた。

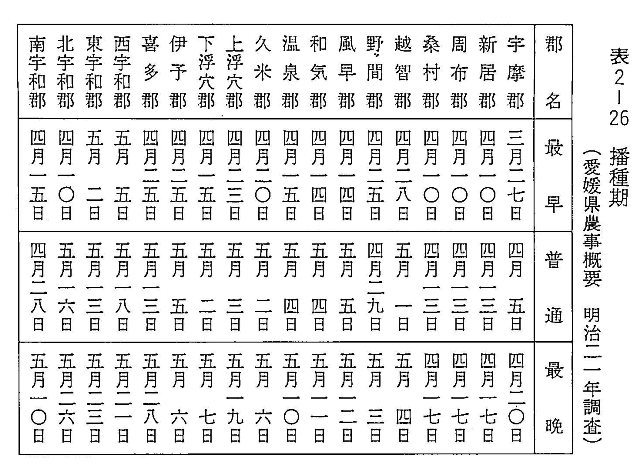

播種期

近世以前の稲作体系は、経験に立脚していただけに、各地方で成立していた播種、田植、収穫などの「適期」は極めて精度の高いものであった。明治中期には各郡ごとに標準的適期が上表2-26のように確立していた。

この適期標準は、その後における関連技術―品種、病虫害防除、肥料等―の改良進歩により若干の変化をみた地帯もあるが、明治末期ー大正初期まで踏襲されていた。

播種量

種籾の播種量は、地方により、また土地の肥瘠、品種などにより著しく異なっていたが、草肥が肥料の大半を占め、地力も乏しく生産力が停滞していた中近世から明治の前半期までは、反当収量(籾石二石六斗前後)の約四%(一斗内外)に達する極端な厚蒔であった。

文化年間(一八〇四―一八一七)に大洲藩士の井口亦八によって執筆された『農家業状筆録』によると、郡内の反当播種量は上田七、八升、中田一斗一、二升、下田一斗四、五升で平均一斗一升となっている。

明治初期から次第に薄播となり、山間部では五升―一斗、苗代一坪につき七、八合ー一升二、三合、平坦部では三升―四升、苗代一坪につき七、八合ー一升、平均して四升―七升が標準となり、明治二一年調査の「米作一反歩収支比較」によると越智郡四升五合、和気郡三升、伊予郡四升、東宇和七升になっている(『愛媛県農事概要』)。苗代の改良指導が積極的に行われた明治後期以降は、本格的な薄播時代となり、近代の稲作技術がほぼ確立した大正の中期に、県が策定した「稲作耕種基準」では、苗代坪当播種量を二―三合と定めている(「伊予米」)。

5 本田の耕起・整地

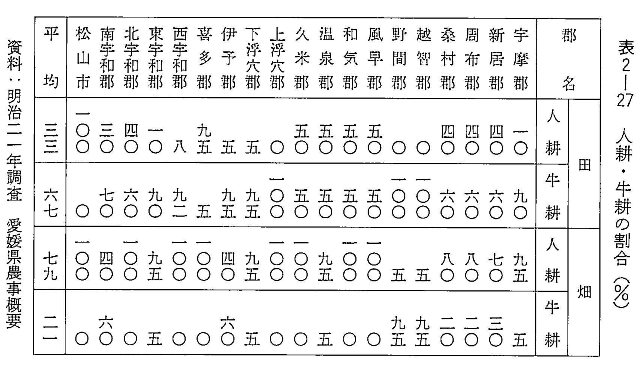

人耕と牛馬耕

古墳時代に中国から伝来した牛馬耕は、当初は畑作の技術であったが、水田二毛作の始まった鎌倉時代から水田の耕耘にも使用されるようになり、『親民鑑月集』によると一両具足の稲作に牛耕が行われているので中世末~近世初期にはある程度、普及していたと考えられる。

しかし明治初期でも牛馬耕は一部の富農・大規模農家に限られ、一般農家では人耕が大半を占めていた。明治一四年三月に東京で開催された全国農談会に本県から出席した下浮穴郡佐礼谷村(現在の中山町)の鷹尾吉循は牛耕、人耕の実情と両者の比較優劣について次のように陳述している。

「我愛媛県伊予国下浮穴郡辺は、人耕及牛馬耕とも行う。而して水持悪しき場所、或は粒土等の如きは牛馬耕ならざれば宜しからず。又軟土は馬耕を利とす。概して牛耕を用うれば起すこと多けれども人力の如く精ならず。故に人耕は得なり、牛馬耕は便なりと云うべし」(『農談会日誌』)

『愛媛県農事概要』(明治二四年刊)は表2-27の「人耕牛耕の割合」を掲げ「農具並耕耘法は近年大に進歩したるものあり。松山近傍の五六郡に於ける農具の変化及耕耘法の改進したる重なるものを挙ぐれば、牛馬耕甚だ少なく郡によりては殆んど人耕のみなりきも、近年大に牛耕を増したる事を第一とす。耕耘用具の改良したるものを第二とす。此の進歩の為めに五十年前に僅かに四反歩を耕作し得たる農家も十年前には七反歩を耕作するを得るに至れり。現今に於ては一町歩を耕作するは難きにあらずと云う」と述べている。

本表によると耕耘法が急速に改進した明治二〇年前後においても、牛馬耕の普及率は水田六七%、畑二一%で耕地の過半は人耕であったと見ることが出来る。その後の牛馬耕は表2―28のように推移している。

明治二一年から同三七年までの一六年間に、畑の牛耕率はやや低下しているが、水田の比率は著しく増加している。この増加は次の二つを背景としていた。その一つは日清戦争後における都市産業の急速な興隆による農村労力の流出と、労賃の騰貴で、雇用労働に依存していた中農・大農の経営維持が困難となり、省力技術(耕耘の畜力化)が強く要求されたこと、他の一つは食糧不足(明治二七年以降、外国貿易逆潮、米麦も輸入)に対応する多肥多収技術の一環として耕土を深く耕す深耕草が開発され、その普及が促進されたことである。

明治後期から大正を経て昭和初期まで牛馬耕率は漸増の歩趨をたどったが、昭和九年に九〇%を突破し昭和一二年以降の戦時下で牛馬耕は完全に定着した。畜力利用の困難な山間、中山間地帯の猫額大の棚田、平坦部の一毛田の面積を考慮するとこの九〇%は畜力利用の限界率で、県下の水田の牛馬耕は昭和一〇年代にほぼ一〇〇%に到達したと見ることが出来る。

耕起整地の地方慣行

本田の耕起・整地作業は、地帯により、また湿田・乾田・平地田・山田の違いにより多少異なっていたが、おおむね次のような作業形式であった。

北宇和郡津島郷の例

一、一毛田を畜力で耕す場合

(一) 肥料を施さず、長く水を満たしておき表土を人力(鍬)で掻きならす。

(二) その上に青草を入れ、畜力で鋤き返して泥土をかけ、その跡を馬鍬でかきならし、再び秋刈(肥草)を施して鋤き込む(これをムクチと言う)。

(三) その後を入念に柄振で均平にする。

二、山田の場合

(一) 畦を削り手で耕起する。

(二) 畦をぬり、馬鍬で打ちかえし。

(三) その上に草肥を撒布し一〇日ほど放置して腐らせる。

(四) その跡を畜力で反転耕鋤する(ムクチ)。

(五) さらにその後を鍬で耕す(これをシロワキという)。

(六) その上を柄振で均平にする(これをシロヒキという)。

東宇和郡中筋地方の例

(一) 荒 起 手で耕起し、その後を鋤き返して馬鍬で耕す。

(二) ムクチ(地方言ムクジ)、草を裁断器(地方言ハミ切)で五寸余に細断し田面に撒布して鋤き込む。

(三) 代かき その跡を均平にして長い草を一尺間隔に入れて鋤き込み、さらに大足で平坦にし、水を濁して田植をする。(注 津島郷の大足は苗代専用具で本田には使用せず)

喜多郡地方の湿田の例

(一) 備中鍬(四ツ子サライ)で大塊に打ち返し。

(二) その上に青草、乾草、その他の培養物(肥料となるものの総称)を撒布して人力(鍬)で大塊を打ち砕く(これをコエキリという)。

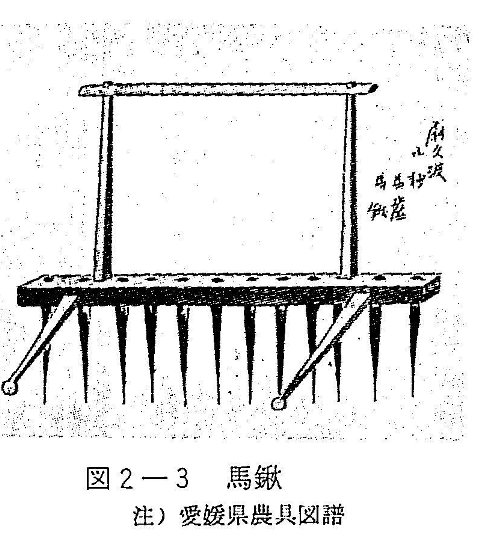

(三) その跡を畜力により馬鍬(一〇―一三本の歯)で縦横にかきならす。

(四) 続いて板を馬鍬につけるか、柄振でかきならし均平にする。

深耕と浅耕

稲作にとって、水田は深く耕すのがよいか、浅く耕すのかよいか、この深耕、浅耕の比較優劣論は明治中期まで論争の絶えなかった全国的課題であった。本県でも明治一〇年代に開催された農談会では常に両論が対立していた。代表的な見解は次のようなものであった。

一、二毛田(麦田)、堅田は深耕がよいが、深田(一毛田)は粗略な浅耕がよい。

一、深耕は多肥栽培が前提で、少肥栽培(あるいは肥料不足)では却って悪い。

一、深耕すると土用の終期まで発根が妨げられ、土用後は漸次、成長するが、分蘗が少なく穂も粒も大きいが風雨に弱く収量も少ない。

一、深耕は肥料が十分に行きあたらないので肥料の無駄になる。

一、稲熱病の常発田は浅耕がよい。

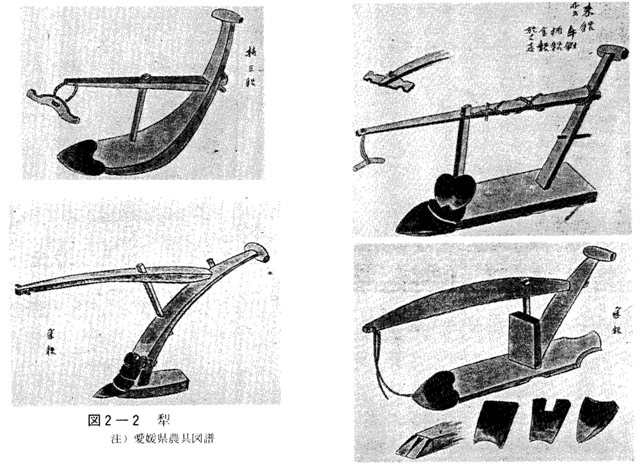

しかし『愛媛県農事概要』(明治二四年刊)によると「松山近郊に於ては、従来兎角、浅耕に流れ自然稲苗の根張、繁茂、宜しからざりしが、近年漸く強健なる牛を使用すると、農具の改良とにより深く耕すことを得るに至れり。土壌を深く耕すときは肥料を克く深透し、地味を起し作り土を増すを以て大に品質収量を増進するもの小少ならず。為に年々土壌を深く耕す事を勉めり」とあり、明治二〇年代になると強健な牛馬が普及し、犂が改良されたこともあり深耕に対する関心が高まっていたことを示している。

牛馬耕は人耕に比較して一日の作業工程は五倍、所要経費は七割とされていたが、深耕犂(抱持立犂)の開発と普及により収量も二割余を増すことになり、明治後期の飛躍的な稲作の進歩を促す要因の一つになった。

6 病虫害と防除

主要病虫害と防除法

病害・虫害は稲作の成果を左右する最大の阻害要因であり、明治初期の勧農政策が最も重視したのも病虫害の防除であった。明治一一年に時の長官岩村権令は県下の老農を集めて農談会を開催して害虫に対する駆除予防法を諮問し、翌一二年には温泉郡石手村(現在の松山市)の勧業掛中川義光から苗代の害虫駆除法に関する実験資料が県に提出され、同年六月に県はこれを愛媛県勧業報告で発表すると共に、中川を稲田害虫駆除予防説諭の用掛として各郡を巡回させている。

明治一八年に内務卿山県有朋と農商務卿西郷従道の連名で各府県に対して「田圃虫害予防規則」の制定が布達(達第四三号)され、県では翌明治一九年一月に「田圃害虫及ヒ駆除規則」(資料編『社会経済上』一九頁)が制定され、水田害虫の予防駆除のため、(一)戸長役場(旧村)ごとに三名以上の駆除委員を設置し、(二)水田に害虫が発生した時は防除に努めるほか戸長役場に急報することが義務づけられ、(三)害虫に蔓延の徴候があるときは戸長役場の全力を挙げて防除に従事することを命じ、違反者は県違警罪の刑をもって処罰されることになった。

しかし昆虫学・病理学により、昆虫の生態・病原菌が究明され有効な駆除・予防の技術が確立する明治中期までは、虫害・病害の別さえ明らかでないものがあり、駆除予防は古来の慣行を踏襲した次のような方法によっていた。

(1) 螟虫(方言 ホムシ、ドウムシ、サシムシ、シンムシ、ホガレムシ、スムツ)防除法

( )は実践地方名

一、田植前に反当五~六合の種油を水田に注ぐ(下浮穴郡)

一、栴檀の葉、または煙草の茎を俵に入れ、水口に置く(上浮穴郡)

一、移植の時に根を洗い、また桶に水を入れ少量の石炭油(石油)を混ぜて洗い、さらに三番除草時に鯨油少量を注ぐ(新居郡)

一、移植前に苗代へ種油一畝当五合を入れ、直ちに苗を抜き移植する(温泉郡、久米郡、和気郡)

一、鯨油を第一回の除草時に葉面へ撒布する(東宇和郡)

一、田植直後の水田に、玉楠油を注ぎ、しゅろ皮のホンホリで水面を攪拌する(喜多郡)

一、虫の潜伏している穴に、玉楠油を浸した紙捻をさし込む(喜多郡)

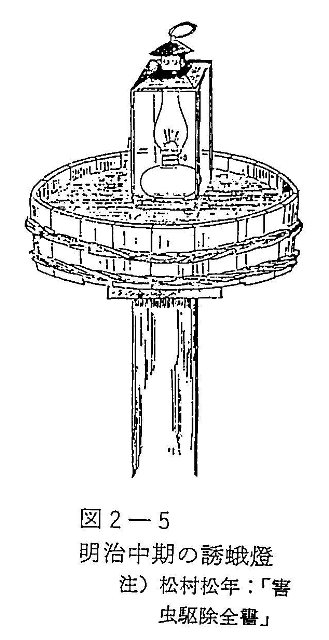

以上のほか、北宇和郡増田村(現在の三間町)では、反古篭に似た器を作り、四方を紙で貼りその上端を空けておき、これに点燈器を装置して点火し、螟蛾を誘殺する誘蛾燈を考案し実行していた。新居郡地方でもたらいに水五升と石炭油三合を入れ、上にランプを吊し、周辺の虫をはとむぎと山椒の枝で逐い込み誘殺していた。

(2) 蝗(うんか―方言 コヌカムシ)防除法

一、健苗を育成するため、苗代を人家から遠く離れた通風のよい清水の流れる場所に設置する

一、移植のニ―三日前に油糟を一畝に一升撒布する(越智郡)

一、石炭油に石鹸少量を混和して撒布し、箒で拡散する(今治地方)

一、最良の種油を反当二―三合、または石炭油を反当五―六合撒布する(下浮穴郡)

一、玉楠油を六月中に単用するか、または玉楠油と種油を四分六分に混和して撒布する(西宇和郡)

一、ユーカリ、山椒の葉で稲の葉を撫でると虫が附着する。これを川辺に払い落とす

一、夏うんかは種油反当ニ―三合、秋うんかは種油と玉楠油の混合液反当五合を注油する(西宇和郡)

一、雨が多くむし暑い時は、虫害発生前に予防として種油を撒布する

一、注油は日中に行い、竹で稲を撫でて虫を落とす。あるいは一株宛、払い落とす

以上のほか南宇和郡には焚火誘殺を全戸で実行していた集落もあった。

(3) 黒椿象(方言 ホウムシ、ガメムシ、ラガ―東予シャクゼン―南予)の防除法

一、松明で焼殺する

一、鯨油、魚油を撒布する

一、熱湯を桶に入れ叩き落とす

一、石灰水(反当石灰三石)に叩き落とす

一、石炭油に拾いこむ

一、木灰を練りこれに虫を拾い入れる

一、煎じ茶を冷やした中へ拾い入れる

一、アセビ液に拾い入れる

一、家鴨を反当五~六羽放飼する

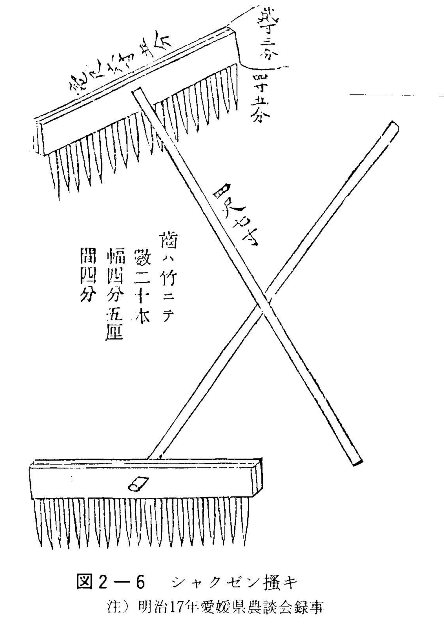

北宇和郡寄松村(後の来村 現宇和島市)地方では、虫を発見すると直ちに田へ水を溜め、ジョレン又はシャクゼン掻キ(図2―6)と称する籾掻に似た農具で、虫を水口から畦畔へ掻き集めて穴へ埋めて殺す方法で駆除していた。

(4) 貯蔵米の虫害防除

一、寒中に二、三回、寒気にさらして俵(内俵は古俵とす)に入れ堅くしめて貯蔵す

一、俵の中に食塩少量を挿入しておくか、小石(礫)二、三個を入れておく

一、春分から彼岸後一〇日間に俵をしめ直す

一、潮汐に浸し、海辺で乾燥した俵で貯蔵する

一、木灰、石灰を紙で包み俵の両口に入れる

以上は県下各地で実行されていた駆除法であるが、何れも効果はなく、農商務省、大日本農会も全国から殺到する照会に対して「人力による捕殺以外に適法なし」と回答している。新居郡地方では駆除奨励のため、虫(一升二〇銭)や卵の附着した葉を買いあげていた。地主自作農、大規模農家の中には、人を傭い虫や卵を拾わせることを慣行としていた者もあった。

その他の病虫害防除

その他、各種の害虫についても、各地、各人各様の伝統方法で対処していたが、実効は少なく稲熱病その他の病害に関しては、天災に準ずる不可抗力の損害として傍観していた。多くの農事老練者が参集し、豊富な多年の体験を披瀝し合う明治前半期の農談会においても、病害については細かい考察、見解の開陳記録は随所に見られるが、防除に関する具体的な体験談は皆無に近い。稲熱病については、挿秧前の本田に食塩三升を撒布して多少の実効をあげていた例もあるが、病理学により防除法が解明されるまで、稲熱病は病害か虫害かも明確ではなく、両説が対立していた。

|

表2-26 播種 |

表2-27 人耕・牛耕の割合(%) |

表2-28 牛馬耕面積割合 |

|

図2-2 犁 |

図2-3 馬鍬 |

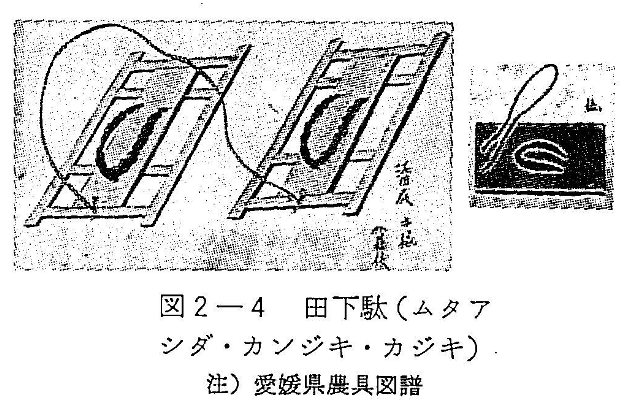

図2-4 田下駄(ムタアシダ・カンジキ・カジキ) |

|

図2-5 明治中期の誘蛾橙 |

図2-6 シャクゼン掻キ |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索