データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 地誌Ⅱ(東予東部)(昭和63年2月29日発行)

四 加茂川流域の焼畑

藩政時代の五ヶ山の生活

西条平野から南を望むと峨々とした石鎚連峰の山々が間近に仰がれる。山麓からわずか一二㎞に過ぎないのに、二〇〇〇m近い高度差のある石鎚山北斜面の地形は石鎚断層崖のおりなす急峻な地形で、人々に近寄り難い威圧感を与える。しかしながら、この山ふところには多くの山地集落が立地しており、そこに居住する人々は林業や農業にいそしんできた。農業は急峻な地形ゆえに常畑の開墾は困難であり、多くは焼畑耕作であった。

この急峻な石鎚山北斜面に源を発する加茂川流域の山村には、東から藤之石山村・千町山村・荒川山村・大保木山村・千足山村の五か村があった。このうち藤之石山村・千町山村・荒川山村は東三ヶ山とよばれ、大保木山村のうち、前大保木山・黒瀬山・中奥山・西之川山・東之川山の各村を西五ヶ山と称した。これら山村の藩政時代の生活については、天保一三年(一八四二)に誌された『西条誌』に詳かである。五ヶ山の一つ中奥山の項には、次のような記事が誌されている。

八月の末、細野山に宿するに、日の暮方より、太鼓を打ち、貝を吹き、或は人声を揚げて叫びよばわり、数十の兵卒攻め来るものの如く、甚だ騒動に聞こゆ。訝り間えば、伐畑という畠に、畑物、実を結ぶ頃より、凡そ四十余日の間、夜毎あの如くにし、暁に徹して守らざれば、一夜の内に猪喰いあらす。昼は猿より護り、夜は猪をおどす。これ山中の御年貢にて候と答う。その辛苦憐れむべし。

また、西之川山・東之川山などの山村に関する記事もあるが、これらの記事を総合すると、五ヶ山一帯の山村では、杣を兼ねる農家が多く、農業専業の者は少なかったこと、農業は切替畑(焼畑)耕作を主体とし、そこで栽培した粟・稗・芋などを主食としたこと、焼畑耕作は獣害対策が肝要であり、収穫前には夜を徹して、収穫物を野獣の襲撃から守らなげればならなかったことなどがわかる。

焼畑の盛衰

焼畑耕作は明治年間から大正年間にかげても盛んに行われた。昭和三三年東之川の山村を調査した相馬正胤の論考には、明治・大正年間のこの集落の焼畑耕作が誌されているが、そのなかでも、東之川や西之川の住民による土佐寺川への出作りは興味深い記事である。この地方の土佐と伊予の交渉は藩政時代からしばしばみられ、土佐寺川の住民が不作時に木地物を伊予に売り歩くことを願い出たりもしている。大正中期に寺川白猪谷で銅山が開発されると、製錬された粗銅は人の肩でシラザ峠(一四〇六m)を越して西条に運ばれ、帰路鉱山用の飯米が運び込まれたので、土佐と伊予の交渉はにわかに活発となる。焼畑耕作の出作りも、このような時期に盛んに行われた。明治二〇年代には、東之川と西之川の住民で土佐寺川に出作り耕作を営むものは三〇戸前後にも及んだ。雪融けの後に春になると一家族総出で寺川に出作りした住民は、山焼きをして、そこに、ひえや小豆を栽培した。出作り農民は秋に収穫の終わるまでは、出作り小屋で起居したという。焼畑の対象地は民有林のみでなく、官有林でも随時行われた。当時は官林の監視も厳重でなかったので、林野の利用が自由に行われたという。伊予から土佐の方面に出作りが盛んに行われたのは、伊予側に対して土佐側の地形がなだらかで、焼畑耕作が容易であったこと、鉱山の多かった伊予側か人口が多く、土佐側に対して人口圧が大きかったことなどによるといわれている。土佐への出作りは大正年間になると衰退していくが、それは出作り地での小作料が高くなったこと、官山の取り締まりが厳しくなったことなどによるといわれている。

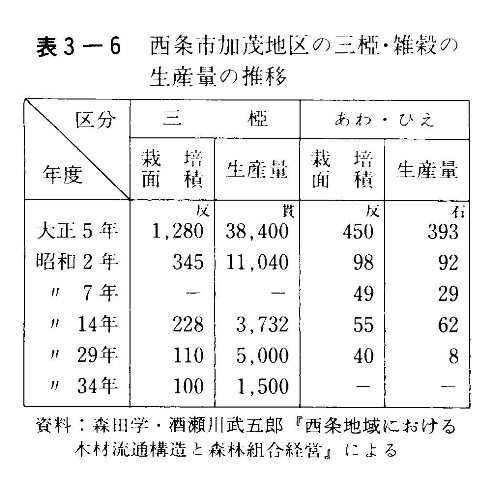

地元での焼畑耕作も昭和に入ると次第に衰退していく。旧加茂村の三椏とあわ・ひえの栽培面積の推移をみると、大正五年には三椏が一二八町歩、あわ、ひえが四五町歩あったものが、昭和二年には前者が三四町歩、後者が一〇町歩に減少している(表3―6)。これらの作物は主として焼畑に栽培されていたものである。焼畑耕作はその後もしばらく存続したが、昭和四〇年ころに米飯が普及すると、自給作物の栽培の意義を失い、完全に消滅してしまう。

東之川の焼畑経営

焼畑は火入れの方式によって、春焼き・夏焼き・秋焼きの別がある。春焼きは秋に伐採した樹木を春季に山焼きし、そこにとうもろこし・ひえ・あわなどの夏作物を栽培するものである。夏焼きは梅雨あけに伐採した樹木を八月中旬ころに山焼きし、そこにそばを栽培する焼畑である。秋焼きは夏から初秋にかけて伐採された樹木が、九月から一〇月上旬にかけて火入れされ、麦が栽培される焼畑である。四国山地の焼畑は東部の徳島県祖谷地方が夏焼きを主体とするのに対して、西部の高知県本川流域(吉野川の上流)や仁淀川流域が春焼きを主体としていた。加茂川流域はその中間に位置し、春焼きと夏焼きの混在地域となっていた。

瓶ケ森の北麓に位置する東之川は標高五〇〇mの谷底の集落である。集落領域の土地利用の構成をみると、集落をとり囲んでハタケ(常畑)があり、その外側にヤマジ(焼畑)に利用される私有林があり、最外縁が官山となっていた。ハタケは、ひえやあわのから、あるいは肥草を切りきざみ、それに下肥をかげて肥料として投入したので、コヤシともよばれた。ここは連年耕作される耕地であり、主な栽培作物は冬作の大麦や裸麦、夏作のとうもろこし・大豆・甘藷・野菜などであった。一農家当たり一~二反程度自作地として耕作するものが多かった。

ヤマジは急傾斜の山腹斜面にひらかれた焼畑である。焼畑は明治初年には天然林が伐採され、そこが焼畑用地となったが、大正年間からは杉の人工造林地の伐採跡が利用されるものが多くなる。杣稼ぎを副業とする者の多かった東之川は、人工造林の歴史は古く、すでに明治二〇年代から始まる。明治年間から大正中期には、拡大造林はほぼ終わったとみえ、アサギ(天然広葉樹林)が焼畑用地に利用されたのは、大正七年(一九一八)ころが最後であったと古老は証言する。

焼畑の火入れの時期は雪融け後の四月から五月にかけて行われるものが多く、そばを作付けする夏焼きの山は少なかった。春焼きの山は前年の秋に伐採された樹木が火入れされた。人工林の杉山の場合は用材を搬出した後の枝葉が焼却された。焼畑における火入れは類焼を防止しなげればならないので、最も肝要な仕事であり、小規模な山で一〇人余、大規模な山になると二〇人余が「いいがし」という長期の労力交換の形で共同作業で行った。延焼防止のため火道(防火線)の切られた山は、山の神に御神酒をささげ、安全祈願をしたのち、上から下へと慎重に焼き下ろされた。無事に焼き終わると施業者の家に集まり酒宴をひらき無事を祝った。

焼畑の初年作物には、ひえが栽培されるものが多かった。五月末に播種されたひえは草木灰を肥料として育成され、二回程度除草をしてのち、一〇月中旬に収穫された。二年目に栽培される作物は小豆が多く、六月末に播種され、一回除草されたのち、一〇月末に収穫された。三年目にはあわが栽培されることが多かった。五月中~下旬に播種されたあわは、一〇月下旬に収穫された。あわが三年目に作られたのは、あわは地力を減退させる作物であり、後の作物が栽培されにくかったことによる。多くの焼畑は三年間作物を作ると雑穀栽培は放棄されたが、肥沃な焼畑では四年目に小豆やあわが栽培されることもあった。

焼畑の用地は自己所有の山林を対象に行われるものもあったが、林野の所有格差が次第に大きくなってきた東之川では山林地主の山を焼畑小作する者も多かった。面積の広い山では、数人が分割して小作する場合もあった。明治中期以降の焼畑は杉の造林地となったので、焼畑小作するものは、小作料のかわりに杉を植林することが義務づけられた。杉苗は便利の悪い焼畑では地主が負担したが、便利の良い焼畑では小作人の負担となった。杉苗は通常火入れされた直後の焼畑に植え付けられたので、三年間焼畑耕作することが、杉苗を育成するうえに都合がよかったのである。また杉苗と同時に三椏を植え付ける焼畑も多かった。三椏が東之川に導入されたのは明治三〇年(一八九七)ころであり、明治末年にはその栽培が最盛期に達する。三椏は杉苗と同時に植え付けられる場合が多く、雑穀が放棄された後は三椏の収穫期に入り、植付後一〇年程度で放棄され、杉山になるのが通例であった。昭和になって三椏栽培は衰退するが、それは三椏には嫌地現象が強く、一度栽培した土地に再度栽培しがたいことが一つの原因であった。

水田皆無の東之川では、焼畑で栽培したひえ・あわは住民の主食として重要であった。ひえは麦と混ぜて、ひえ飯として、あわも同じく麦と混ぜて、あわ飯として、主食として消費された。集落内には水車が五つあり、うち三つが共同利用されていたが、これらは、ひえ・あわ・麦を搗くために設置されていたものである。小豆は主として商品作物として栽培され、氷見方面に出荷され、そこで米と交換されたりした。焼畑の耕作面積は常畑の耕作規模や家族人数の多少によって、その広狭があったが、多い者は毎年三反程度、少ない者は毎年一反程度を造成したので、多い者では一町程度、少ない者でも三反程度の焼畑が耕作されていた。焼畑の作物は気候が不順であると、その収量が激減したので、農家は平常より穀物の備蓄に努めた。東之川には各農家に板張りの倉があったが、その倉には、ひえ・あわ・大麦が籾のままで備蓄されていた。近年でも四〇~五〇年も以前のひえやあわを倉に備蓄している農家もあるほどであった(写真3―6)。

東之川でみられた焼畑経営の方式は、加茂川流域の水田を欠く山間部の集落には、ほぼ該当するものであった。ただ東之川や隣接の西之川の集落の焼畑が他の集落の焼畑と異なっていたのは、夏作にひえが多く、とうもろこしがあまり作られていなかったことである。ひえはとうもろこしに比して、古くから四国山地に栽培されていた作物であるので、加茂川最奥の東之川や西之川には、古い焼畑の形式が色濃く残存していたものとみることができる。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索