データベース『えひめの記憶』

愛媛の技と匠(平成9年度)

(2)日本刀に魅せられて

ア 鍛え抜かれた鉄の美

**さん(東宇和郡城川町土居 大正4年生まれ 82歳)

**さんは、戦前から野鍛冶として農具を製作するかたわら、今治の鳥生宗広さんらに師事し、刀剣製作技術を磨き、戦時中は軍需用の刀剣を製作したりした。戦後は長く野鍛冶を続けたが、昭和45年(1970年)1月、文化庁から美術刀剣類の製作承認を受け(*19)、以後、作刀専門の生活を続け、これまでに約400本の刀剣を製作した。

(ア)刀を打つ

a 玉鋼を鍛える

「刀の材料は、玉鋼です(写真2-2-25、*12参照)。玉鋼は、いわば炭素の塊みたいなものですが、均質でないので、炭素のなるべく濃いものを選って鍛錬していきます。その間に不純物が除かれ、重さも減ってきますので、1本の刀(長さ75cm程度、重さ1kg弱)を作るのに、玉鋼が約6kgいります。現在は、島根県(仁多郡横田町)で作ったものを使っています。燃料は、マツ炭です。この辺りでも頼みに行けば、焼いてくれる人があります。1本の刀を作るのに、まあ300kg近くはいりますね。

工程としては、まず、玉鋼を熱して打ち延ばします。薄い板状になった玉鋼は折ってみると、炭素量の多い、硬いものはポキンと折れます(熱した玉鋼をすばやく水の中に入れて冷やすと、炭素量の多い部分は自然に砕けるのを利用して選別をする『水減(みずへ)し』という方法もある。)。折れない、軟らかいところは炭素量が少ないので、別に選り分けてあらためて炭素を含ませます。これを『卸(おろ)し鉄(がね)』といいます。

選り分けられた炭素の多い玉鋼は、コテ鉄(がね)(テコ棒)の先に着けられた杓子鉄(しゃくしがね)(テコ台)の上に、積み重ねられます。コテ鉄は刀身にはなりませんが、杓子鉄は直接刀身の一部になりますので、玉鋼を使います。

杓子鉄の上に積み重ねた玉鋼は、水でぬらした和紙で包み、その上にワラ灰をまぶし、さらに、土(赤土)を塗って、ホドに入れて熱します。和紙で包むのは、杓子鉄に乗せた玉鋼がくずれないようにするためです。また、ワラ灰をまぶしたり、土を塗ったりするのは、鋼の芯(しん)までじっくり熱を通し、中から焼くためです。

鋼がほぼわいたら、数回たたき、鋼がついているかどうかを確かめます。そのあと、わかしてはたたき、たたいてはわかすという作業を繰り返します。たたき方も、最初は少しずつ軽くたたき固めるようにして鋼の粘りを高めていき、最後は力一杯早打ちでたたきます。この工程はたいへん重要で、かなり熟練した技術が必要です。

こうして打ち延ばした鋼は、タガネで真ん中に横に切れ目を入れて二つに折り曲げて、それを打ち延ばします。これを折り返し鍛錬といいますが、16、7回やりますと、だいたい粘りのある鋼になります。炭素が少なければ、回数が少なくてすみますが、いいものを作ろうと思えば、やはり炭素のきつい、難しいものでないといけません。

折り返し鍛錬では、二つに折り曲げて合わせてわかすわけですが、わかしすぎてもいけません。そこが一つの秘伝なんです。温度は1,000℃までは上がっていないと思います。間一髪ですから、温度を測るような余裕はないですねえ。だから、色、鉄の焼けた色ですね、これは直感です。それと音。耳をすますと、すーんという音がします。音がして黄色い色にならないと、鉄がほんとにわいていませんね。疵(きず)にならず、折り返したら必ずつく。このわかしでつくんだ、この色でつくんだという焼き方でないといけません。それを過ぎると、鋼が割れたりとんだりするわけです。また、逆にわかしが悪いと、中へ空気が入り、絶対につきません。空気が入って、延べたときにプッとふくれたら、もうおしまいです。そういうことにならないようにわかすことが大切です。それが16、7回そろわないといけないのです。1回でもうまくいかなかったら、だめなんです。このわかしだったら、絶対に疵は出ないという自信をもつようにならないといけないですね。

この鍛えによって、刀身の地肌に『板目』、『柾目(まさめ)』などの模様ができます。これは、折り返しのときの鉄の混合の度合いによって出てくるもので、日本刀の美しさの一つだと思います。こうして鍛えた鋼が刀の外側の皮鉄(かわがね)になるわけです。」

b 刀の姿をきめる

「日本刀が、折れず、曲がらず、よく切れるのは、炭素量が少なく軟らかい心鉄(しんがね)を、炭素量が多く硬い皮鉄で包むという方法がとられているからです。

心鉄は、玉鋼の中でも軟らかめのもの、炭素量の少ないものに鉄を混ぜて、6、7回鍛錬して作ります。これを鍛えた皮鉄で包みこむわけで、『造り込み』とよんでいます。これが終われば、あとは刀の仕上がり状況を考えながら延べるだけですが、ここでもわかしながらの作業になりますので、慎重さが必要です。

刀の切っ先(帽子)は、斜めに切って熱しながら打ち出していきます。切り方は、刀の背となる方を短く切り、とがった先を背の方へ曲げながら形を作っていきます。そうでないと、切っ先に心鉄がはみ出てしまいます。

刀の形がだいたいできると、次は『火造り』という日本刀の姿をきめる重要な作業に入ります。刃の方を薄くし、棟を厚く残しながら、形を整えていくわけです。刀では、『鎬(しのぎ)』というのがものを言うんですが、棟を厚くしておかないと、この鎬ができません。反(そ)りも大事です。焼き入れをすると、刃の側は鋼ですから冷やすと伸びますが、棟の方は心鉄が入っているので、伸びないため刀が反ります。ですから、火造りのときに、打ち上げたように反らしてしまうと、あとで反りすぎて困ることになります。そんなことも計算に入れながら形を整えていくのが火造りです。

昔は姿は下絵を描いたりしていましたが、そんなことをするようではだめですね。これも勘、まさに感じです。慣れてくると、測らなくても、見当で反りがわかるようになります。美術品としての刀は、姿が一番大事です。人間でもそうですが、姿、スタイルは大事です。刀を見るときは、最初に姿を見て、それから鍛え(肌目)を見て、刃文(はもん)を見るといわれています。うまくできた刀は、どことなく上品にできています。」

c 焼きを入れる

「焼き入れは、刀をより硬くするために行われるものですが、それによって、きれいな刃文が出ないといけないのです。そのときにものを言うのが焼刃土(やきばつち)(*20)です。

焼刃土にはみんな苦労してますね。親の後を継ぐ人は、秘けつを習えますが、新たな者は非常に困るんです。だれも教えてくれないんです。だから、自分が研究せにゃいかん。どういう土が火に強いか、要するに焼いたときに落ちないか、ということですね。これが一番大事なんですね。上げてみたら土が一つもない、では焼きがきれいに入りません。上げたときに、そのまま残っているというくらいの土でないと、きれいな刃文は入らないということなんです。

焼刃土の研究では、わたしもずいぶん方々へ行きました。『だれだれ刀匠は、どこやらの土を使いよった。』という話を聞くと、そこに行って試してみたりもしました。迷いに迷った挙げ句、ホドに使っていた土が町内にあるんですが、あれはどうだろうと思い、焼刃土をこしらえたところ、それが焼いても落ちないんですよ。それで、この土で研究してみようということで、いろいろ試しました。今わたしが使っているのは、ざっと水に冷やしても土は描いたとおりにそのまま残っています。ここまで来るのにいろいろ苦労しましたが、探していた土が自分のすぐ近くにあったというのは、不思議な感じがします。

焼刃土は、まず刀全体に厚さが2、3mmくらいになるように塗り、乾いてから焼きを入れるところをのけていきます。刃文が格好よくなるように、土に彫刻をして形を整えるわけです。

刃文は、美術的なもので、実用上は意味がない飾りですが、一つのイメージを表したものといえると思います。刃文にもいろいろありますが、わたしはもっぱら丁字(ちょうじ)です。刃文はきれいに出ないといけないんです。元から先まで、裏表、似たような姿がはっと出ると、もう最高ですね。でもそれはなかなか出ません。刀は長さが75cmくらいあるでしょう、すると、どこかでくずれるわけです。だれがやっても、いいものばかりはできないわけです。あらゆる本を見て研究しましたが、元から先まで、裏表そろうというのは、めったにないと思います。しかし、だからこそ、またやろうという気が起こるんでしょうねえ。

焼き入れは、ぐずぐずしてはたいへんです。色合いを見て刀を引き出し、一気に水槽につけて冷やします。2秒くらいが勝負ですね。焼き入れのあと最初にすることは、刃文を見ることです。思うような刃文が出ているかどうか。それは研いだらすぐわかります。これを一番最初に見るんですが、いつもはらはらします。まあ、きびしい人生ですよ。

刃文のでき方には、『にえ』と『匂(にお)い』があります。にえというのは、刀を光に透かしてみると、刃縁(はぶち)にキラキラ光る細かい粒が目ではっきりと見えます。一方、匂いの方は、粒が細かく、光に透かすと、焼刃の縁にまるで後光(ごこう)が差しているかのように見えます。この後光が大事なんです。後光が差して明るい刃縁でないと、おもしろくないんです。足はかすかに入っとる方が上品です。あまりはっきり入るとよくありません。」

d 仕上げる

「焼き入れが終わると、砥石で研ぎながら、刃をつけたり、形を整えたりします。砥石は、わたしらの場合は、2種類くらいですが、気長にひずみのないように形を整えながら、自分の意図した姿を作り出していきます。棟(むね)もできたときは丸いので、最後の研ぎの段階にやすりで出します。棟は真ん中にこないといけません。

茎(なかご)仕立てがまた大事で、非常に緊張します。玄人(くろうと)はここを楽しみにしていて、これがよくないとなかなか気に入ってもらえません。やすり目だけですから、多少の疵はあってもかまいませんが、これには1日かかります。

最後にタガネで銘(めい)を彫ります。銘も調子よくいけば、速いんですが、うまいこといかないと時間がかかります。30分のところを40分も50分もかかるようではろくな字にはなりません。さらさらと自然に書けていくというようでなかったら、うまいこといきません。速いほど、ええ字になっていきます。わたしの銘は『豫州住国平(よしゅうじゅうくにひら)』で、これは『一度届けたら、字は絶対変えたらいけん。』と言って変えていません。銘は醜名(しこな)ですから、だいたい人につけてもらいます。その方がおもしろみがあっていいですなあ。自分がつけるのはいやですね。銘には表裏があります。裏は必ず日なちを彫ります。

わたしの段階ではすばらしいものができたと思って喜んでいても、研師(とぎし)の段階で疵が出ることがあります。疵は研いでのけるんですが、寸法が短くなったり、形がくずれたりしますので、形が崩れない程度で、疵がのくかどうか、それが問題です。空気の入ったのはのきません。まあそういうふうに最後まで苦労するんです。」

e 全体の工程

「仕事は一人でやりますが、1本の刀を打つのに25曰くらいはかかります。

まず、鍛錬で14、5日かかります。鍛錬は特に疲れますから、そのあと1週間ほど休んで、それから形造りです。それからはもう休みません。形造りは1日でできます。焼刃上、これは2日はみておかないといけません。ただし、これも長くなったらいきません。泥をつけると必ず内側にさびが出るんですが、そのさびが厚くなると、分離するわけです。焼き入れは、密着しているときにやらないといけないので、何日もおけないわけです。土を乾燥させてのけるんですから、これが2曰くらいかかります。ですから、焼き入れをするのは3日目になります。茎仕立てにも1日かかります。

刀を作っている間も、特別な生活をすることはありません。何かに助けてもらうということもありません。ただ自分だけが頼りの世界です。」

(イ)刀を作り続けて

「刀をやってみようと思ったのは、鉄の美しさ、輝きにひかれたからです。文化庁から製作承認を受けてからは、刀一本でいこうと思いましたが、いい刀ができず、一生懸命でした。始めた以上あとへも引けないので、やりとおしましたが、たいへんな仕事でした。どうにか生活できましたから、続けられましたが、やめられるものならやめたいと思ったことが多かったです。まあ苦労し努力した挙げ句に、少しずつ刀らしいものができ始めてようやく勢いが出ましたが、それまでは大変でした。

わたしらの仕事は、はずみでできることが多いんです。簡単に言えば、野球のホームランと同じで、ねらって作ろうとして作れるものではありません。それが、ときに、どうしてこういうものができたのかと、自分ながら驚くようなものができることがあります。これはもうはずみとしか言いようがありません。はずみというものは恐ろしいもので、とてつもないものが生まれてくるんです。それでやめられないということになるんです。苦しくても、それを思い出し、もう一度ああいう刀ができないかと夢を見てやるんです。まあそうなると、経済はそっちのけですわ。

でも、苦労して耐え忍んでやってないと、はずみには出会わない。それは間違いないと思います。我慢してやっているからこそ、ひょっと驚くものができるんです、こんな刀ができるとは思わなかったというのがね。わたしにはわからないですが、それはやはりすべての条件がそろったんでしょうね。

とは言え、技術がないと、いい刀はできませんし、やはり日ごろからいろいろなものを吸収してないと、いいものはできません。わたしは、刀以外にもいろいろなものを勉強しました。おかげで若いころはわかりませんでしたが、今は刀以外のものでも、少しはいい悪いがわかるようになりました。見る目ができてきたと思います。そういうふうにならないと、本物はできませんね。難儀しましたが、得るところはありました。

それと、いい刀は自分だけでは絶対にできません。どうしても第三者の目が必要です。その点では、わたしの場合、佐藤寒山先生(*21)との出会いが大きかったですね。佐藤先生とは展覧会の懇親会で出会いまして、それからは、いい刀ができたら東京まで持っていって、見てもらうようになりました。その先生が20年ほど前に亡くなられ、わたしも、くしゃと来ました。わたしにとっては、この先生以外に師と仰げる方はいません。まあ人間は運ですよね。どういう人と出会うかが運命だと思います。」

イ 磨き上げられた武士(もののふ)の心

**さん(松山市中村 昭和12年生まれ 60歳)

日本刀は、武器としての切れ味とともに、美的要素が重んじられ、信仰に近いまでに日本人の心の拠(よ)り所になっていったという点に、その独自性がある。日本刀に対する日本人のこのような心が、世界に類を見ないほど優れた作刀技術を生んだといえるが、研磨技術もその例外でない。

**さんは25歳のときに刀剣研磨の道に入り、以後今日まで、さまざまな過去を持つ刀との対話を続けながら、武士の心を磨き上げてきた。

(ア)研師への道

「わたしが刀の研ぎを始めたのは昭和37年(1962年)です。当時は、父が研師をやっていましたが、年齢的にちょうど仕事がしんどくなる時分で、しかもかなりたくさん預かりの品をかかえているというような状況でした。それで、子供の中でだれかが親父の後を何とか片付けなければということと、この仕事は、一日中座っていても苦にならないという性格でないと勤まりませんので、その点、自分はじっと座っている方が向いているからということで、後を継ぐことに決めました。

最初は父について修業しましたが、昭和43年からは3年間、毎夏1週間、東京で修業しました。これは、日本美術刀剣保存協会(*22)が全国から12人の生徒を集めて、当時のトップが11人つきっきりで指導に当たるというもので、本阿弥日洲先生(*23)、小野光敬先生(*24)など、今では直接教えていただくというような機会はまずないというような先生方にしっかりしごかれました。四国からの参加は自分だけでしたが、これがわたしにとって一番の修業だったと思います。そのほか、呉から松山に来ていた三島という研師、この人は藤代(ふじしろ)流の流れをくむ人でしたが、その人の手ほどきも受けました。ですから、自分の場合は、一応、本阿弥(ほんあみ)流(*25)と藤代流の両方ができます。

東京で接した超一流の先生方は、あまり大きな声もたてず、いよいよ穏やかでした。それと、口で言うとおりに手が動くということですよね。今超一流といわれている方が、当時はまだ若くて助手で来ていましたが、その先生方はフーフー言って、なかなか手が追いつかなかったですから、かなりの違いがありました。その違いは、長年の経験の違い、厳しい修業のたまものでしょうね。それも、言われてするようではどうにもならんでしょう。何でもでしょうが、教えてもらっただけのことをしていたのではだめです。教わった以上に自分で考えるということが大切なのは、この世界に限ったことではないですね。」

(イ)研師の技

a 刀を前にして

「わたしのところにやってくる刀は、何十年も、場合によれば、百年以上も、そのままというような古い刀が多く、さびだらけのものがほとんどです。そうした刀に対して、研師として考えることは、『自分が研ぐのは、刀の値打ちを上げるためではなくて、保存するため、後世に残すためだから、できるだけ肉を減らさないようにしなければ。』ということです。これが、まず第一条件です。

実際に研ぎに入る前には、傷みやいがみ(ゆがみ)、肉の落ち具合やさび具合などを十分時間をかけて調べます。そして、どうすればこの刀が助かるかということを考え、いがみの修正とか、とっていい刃こぼれ、残す刃こぼれなどを決めます。この時点で仕上がりのイメージが浮かばないようではいけませんが、刀には時代、時代の形がありますので、実際には研師が新たに手を入れる余地はないと思いますし、また、そうすべきではないと思います。研ぎで形をくずしたということはないようにしたいと思っています。」

b 下地研ぎ

「研ぎには、下地(したじ)研ぎと仕上げ研ぎがあります。下地研ぎでは、まず、金剛(こんごう)砥と伊予砥又は備水(びんすい)砥を使い(今は伊予砥のいいのがないので、備水砥を使っている。)、さびをのけ、形を整え、刃を付けます。これが最も基本的で重要な仕事です。ただ、ここで大事なことは、さびをのけ、形を整えて、刀をきれいにしてしまうのではなくて、保存するためにはどこで止めたらいいかということです。言い換えれば、疵や刃こぽれをとってしまうというのではなくて、あとあとのために研ぎ代(しろ)を残すということの方が重要です。刀1振り研ぐのに、大刀ですと、だいたい1週間かかりますが、この段階が全工程のおよそ3分の1を占めます。

次の段階では、改正砥、中名倉(ちゅうなぐら)砥、細名倉(こまなぐら)砥、内曇(うすぐもり)砥の順に(口絵参照)、形をくずさないように砥石目を徐々にのけていきます。これもやはり全工程の3分の1くらいの比重を占めますが、先ほどの工程を十分時間をかけてきちっとしておけば、ここは流す感じにして、最後の仕上げできちっとすればいいわけです。」

c 砥石選び

「研師にとっては砥石が命みたいなものですから、砥石選びもたいへんです。いい砥石というのは、まず、筋や不純物ができるだけないもの。あとは、硬度、硬さですが、ちょうどいい硬さというのが割合ありません。水でぬらしてみて、水がひけば(しみこむのが早い)、その砥石は軟らかいんです。最初のうちは砥石が軟らかいと形がきまりませんので、ある程度硬くて、よく食いつくのがいいんですが、終わりころには軟らかいものも使うようになります。研師によってそれぞれ好みもあるんですが、刀によっても砥石を微妙に使い分けないといけませんので、いろいろな砥石が必要になってきます。ですから、砥石はたくさんそろえておくことが大切で、今たちまち使わなくても、質のよさそうなものは買っておくようにしています。けっこう高価ですけど。

砥石は、使う前には必ず、形を整えます。砥石の中央部をやや高くし、側面をやや低く、さらに先方を低くし、ちょうどかまぼこのような形に整えるのですが、これを『表ずり』とよんでいます。このような形にすることによって、刀が十分に砥石に当たり、自分の意のままに研げるようになるんです(写真2-2-27参照)。」

d 仕上げ研ぎ

「仕上げには、拭(ぬぐ)い、刃取(はど)り、磨き、帽子の仕上げ(横手を切る)の4工程があります。この段階になると刀はかなりの光沢が出ていますが、さらに日本刀独特の光沢を出すためにおこなわれるのが『拭い』です。拭いは、刀を鍛える折に出る皮(酸化鉄)を何度も焼いてつぶした粉に椿(つばき)油を混ぜた磨き粉のようなもので磨き、刀身全体を黒くするわけですが、その調合は秘伝とされています。わたしなんかもいろいろ試して、ある程度までは思い通りの色が出せるようになりました。というのが、わたしのところに来る刀などは、一部分がさびたため、その部分だけを直すものが多いわけですよね。だから、直したのがわかる状態にしたのではだめなんです。全体の色を見て、このくらいの色だったら、こういう混ぜ方をしたらいいということと、砥石の加減、それができるかどうかですね。

刀で大切な部分は焼き刃、刃文です。刀は刃文が命、一番の見所ですよね。しかし、刃文は、焼いたときにすでにできていますし、そこには刀工の意図が出ていますので、研師がかかわる世界はありません。ですから、研師としては、刀の主役である刃の部分をいかにして引き立たせるか、そのためにどのような拭いを作るか、そこが研師の腕の見せどころだと思います。ある程度拭いを濃くしないと、白いところが目立たないわけですが、あまり黒くすると、品がなくなる場合もあるわけです。嫌味のないように、どれだけ刀にマッチしたように拭いを入れるか、ということが大切だと思います。

拭いを入れたあと、刃文の部分を白く磨いて仕上げることを『刃取り』とよんでいます。このとき使う砥石は、仕上げの砥石(良質の内曇砥)を薄くはいで、1cm角くらいにし、吉野紙(和紙の一種)に漆(うるし)で貼(は)って作るんです。この刃取りでは、本阿弥流は、背中から刃の方に向けて磨くんですが、藤代流は、逆に刃の方からやるんです。だから、本阿弥流の場合は、危なくありませんが、藤代流の場合は、一流の先生方でも、『見よったら、気持ちが悪い。』と言われます。ここが、両派の一番大きな違いですね。わたしはどちらからでもいけますが、特に刃文が細かくなった場合は、藤代流の方がいいような感じはするんですけど。焼きが上かっているところと上がっていないところの境は薄くぼかして、3色に分かれるように心がけます(写真2-2-28参照)。

最後は帽子の仕上げです。これは、定規で測って出したりするのではなく、ちゃんと順序を追って研いでいけば、自然と扇状に出て来るようになっています。ですけど、素人の方がされると、これが錐(きり)のように尖(とが)るんですよ。丸みがなくなるわけです。専門的な砥石の当て方をすれば、きちっと出て来るものなんですが。

研師で、第一番大切なのは姿勢です。刀の場合、定規は一切使いませんので、手と目とだけなんですよね。それで、角々がピシっと測ったように出て来るというのは、姿勢がきちっとしているからなんです。それに砥石が天然の石の場合、ちょっと力のバランスが悪いと、刀に疵がつくんです。きちっとしておれば、つかないものが、体調が悪いと、つい力が入りすぎたり、ちょっと角度が変わって、ガリっとひっかくということがあります。そうなると、直すのに刀を減らさないといけないということになりますねえ。もちろん、砥石を吟味して、そういうのが出そうな場合は、前もってのけるなど、気をつけていないといけませんが。」

(ウ)研師の心

「刀にかかわる仕事をしてきてよかったことは、好きな刀を見て楽しめるということです。しかも、お客さんが刀を見る時は化粧した状態ですが、研師の場合は、素肌を見られるということです。仕上げると隠れるところ、隠さないといけないところもあるわけなんですが、研師の場合はそれを完全にはいでしまった状態を見られる。するとそこに、その刀がたどってきた過去がちらちら見えたりすることもあります。この前、西南の役(*26)で使ったという刀を研いだんですが、それはもうのこぎりでした。かなり乱戦で使われたということが一目瞭然でした。結局、その刀は、刃こぼれなどはそのまま残し、さびだけのけました。

刀の魅力は、皆さん、抜いた折に気分が落ち着くと言われます。何かあっても、刀を見ると落ち着くという人がけっこう多いんです。だから、これまで残ってきたのでしょうし、これからも残っていくのだと思います。

忙しい折は、朝の3時、4時に起きてやることもありますし、気が向けば、昼から釣りに行くこともあります。まあその点は研師は自由ですが、仕事はなかなかハードです。それでも、自分で思ったようにきちっとできればいいんですが、それはめったにありません。何回もやり直していると、いい加減いらいらもします。特に、時間を切られる、日数を切られるともうだめですね。仕事にかかるときは落ち着いていないと、いらいらしていてはまずだめです。仕事場には神棚を作って、毎朝水を換えて拝んでいますが、新しい仕事を始めるときに特に何かをするということはありません。禁忌(きんき)的なものもありません。

研師というのは、不自然な姿勢を長時間強いられますので、若い、身体がやわらかい時分はあまり身体に悪影響は出ないと思いますが、年がいくと、腰をいためるなど、身体をこわすことがあります。ですから、わたしも、できるだけ身体を酷使(こくし)することは避けるようにしています。

後は、息子が継いでくれることになっています。一人前になるのに、技術的には3年か5年あれば、まあまあいけるんですが、1本1本の刀の細かいところの判断がきちっとできるまでには10年はかかるんじゃないかと思います。人様の信用ということも考えればね。」

*19:銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2の規定により、美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は文化庁長官

の承認を受けなければならない、と定められている。また、その際の条件として、美術刀剣類製作承認規則(昭和33年3

月31日文化財保護委員会規則第2号)第4条では、製作しようとする刀剣類が美術品として価値のあるものであり、か

つ、製作担当者が刀剣類の製作につき承認を受けたことのある刀匠の下で引き続き5年以上の技術の錬磨に専念して刀剣類

の製作担当者として十分な技術を習得したことを、その刀匠が証明し、かつ、登録審査委員2名以上が保証した者で、文化

庁長官が行う刀剣類の製作に関する研修を受けたものであることと規定されている。

なお、第2回目以降の製作承認については、都道府県教育委員会への申請でよいことになっている。

*20:焼き入れによって、刃の部分は十分な熱が加えられて変態し、マルテンサイトという最も硬い組織を形成するのに対し

て、焼刃土が置かれた部分は熱伝導が劣り、焼き入れ効果が低くなるので、他の部分よりも軟らかな組織(マルテンサイト

とトルースタイトの混合状態)として刃文となる(⑧)。

*21:明治40年(1907年)~昭和53年(1978年)。国立博物館刀剣室長、工芸課長、(財)刀剣博物館副館長などを歴任。

戦後の刀剣界復興の立役者の一人(⑨)。

*22:昭和23年(1948年)設立。戦後、武器として日本刀が没収されたとき、日本刀を守るために愛刀家が結束してできた組

織。昭和52年(1977年)には、戦前、島根県仁多郡横田町につくられていた「靖国たたら」をもとに「日刀保たたら」を

造り、全国の刀匠に玉鋼を供給している(⑧⑨)。

*23:明治41年(1908年)生まれ。美術刀剣研磨技術保存会顧問。重要無形文化財保持者(⑩)。

*24:大正2年(1913年)生まれ。美術刀剣研磨技術保存会幹事長。重要無形文化財保持者(⑩)。

*25:刀剣研磨には、本阿弥家による本阿弥流のほか、町研ぎがあった。本阿弥家の始祖妙本は南北朝時代の人で、同家は

代々足利家、豊臣家、徳川家に仕え、日本刀の研磨・鑑定を業とし、とくに桃山から江戸初期にかけて出た本阿弥光悦

(1558~1637年)は有名である(⑧)。

*26:明治10年(1877年)、征韓論に敗れて鹿児島に帰った西郷隆盛が明治新政府に不満をもつ士族におされて起こした反

乱。約3万の軍をもって上京を企てたが、熊本城攻略に失敗し、鹿児島の城山で西郷は自殺した。

|

写真2-2-27 研ぎ用具

砥石(一番上)を乗せているのが砥台。右側から砥石を押さえて固定しているのが、ふまえ木(左足で押さえる)。砥台に傾斜をつけているのが砥石枕。床のように見えるのは、研ぎ台。平成9年12月撮影 |

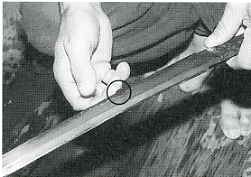

写真2-2-28 刃取り

中央円内、刀の上に乗っているのが刃艶砥。刃を自分の方に向けて持つのは藤代流の特色。本阿弥流は棟を自分の方に向けて持つ。平成9年12月撮影 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索