データベース『えひめの記憶』

愛媛の技と匠(平成9年度)

(1)境内のにぎわいとともに

ア 幸せを願うおたやん飴(あめ)

**さん(伊予郡砥部町大南 昭和11年生まれ 61歳)

おたやん飴は、伊予路に春を告げる椿祭り(*21)で知られる松山市居相町(いあいちょう)の伊予豆比古命神社(*22)の大祭で、縁起笹(吉事の到来するようにと祝うための品物)とともに売られる、どこを折っても折れ口に同じお多福の顔がでてくる長い棒飴である。起源は定かでないが、江戸の酉(とり)の市(*23)ではやっていたものが、町人文化の興隆にともない地方に分散したのではないかといわれる。一説には、「おたやん」とは、伊予の方言で健康な娘の意で、開運を祈って椿さんにもうでた帰り、おたやん飴を買ってお多福を祈るというわけである(④)。現在(平成9年)、おたやん飴の製造業者は県内に2軒である。いまでは数少ないおたやん飴づくりの職人の一人である**さんに、おたやん飴づくりについて話を聞いた。

「わたしは、昭和27年(1952年)に中学校を卒業して、松山市内の製菓店に4年間修業に行きました。そこでは飴だけでなく、駄菓子はほとんどつくっていました。その人の口利きで、松山市内でおたやん飴を手広くやっていた菓子屋に、椿祭りの1か月ほど前から、夜だけ、おたやん飴づくりを手伝いに行きました。そこは、椿祭りの時だけ忙しいので、臨時によその職人さんにも手伝ってもらっており、夜の8時ころから朝方までやっていました。おたやん飴づくりは、ここを手伝いながら修得したと言ってもいいくらいです。

わたしが新規に、現在地(伊予郡砥部(とべ)町)に開店した昭和31年ころ、最初は、手伝いに行っていた菓子屋さんに、おたやん飴の得意先を紹介してもらいました。そのころは、ミカン箱に新聞紙を敷いておたやん飴を並べては、メリケン粉を振りかけ、何段にも重ねてもくっつかないようにしていました。ミカン箱一杯におたやん飴を詰めると、8貫目(1貫は3.75kg)ほどあり相当の重さでした。

販売は、椿さんの参道にそれぞれ店を出す権利を持っている者が、お祭りの日にそこで売っていました。」

(ア)煮詰めと冷やしの勘所

「おたやん飴づくりは、まず水飴と砂糖を8対2の割合で調合して煮詰めますが、この煮詰め具合が肝心です。手伝いに行っていたころ、煮詰め過ぎると、職人さんに『こんなもので仕事になるか』と言って煮詰めの係の者がどなられよりました。

アルミの鍋(なべ)に入れてガスで15分くらい炊くのですが、水飴は焦げないので混ぜる必要はありません。ただ、煮詰め過ぎると、ころがして棒状に伸ばしているうちにすぐ冷えるから、同じ太さにならないし、折れやすいのです。やっぱり煮詰めをうまくやっていたら、後の仕事はやりやすいのです。わたしは、歯でちょっとかんで、そのときの冷え具合と感触で、煮詰まり具合が分かります。多くつくっていると、煮詰めの足らないものもできます。すると、なかなか冷えずに飴がいつまでも固まらず、棒状の両端を持って曲げるといがみ(ゆがみ)ます。袋詰めをしていても、くの字になっているのです。ぼつぼつそんなのが入っていたら、得意先から『飴がいがんどった(ゆがんでいた)。』と言われます。

飴は湿気にものすごく敏感で、雨が降りそうになったら、すぐにべたつきだして表面が溶けだすのです。湿気の多いときはぬくい(暖かい)でしょう。飴が、天気のことは一番よう知っとるのです。雨模様のときには、それだけ、火詰め(煮詰めること)しておかなかったら飴が溶けだして仕事ができないのです。

次に、飴の冷やし方を上手にしないと、仕事ができないのです。冷やすのも、炊くのと同じく15分くらいかかります。うちでは、飴を冷やすのに、煮詰めた鍋よりもう一回り大きな鍋に煮詰めた飴を移し替えて、その鍋を水につけて冷やすのです。飴がひっつかないように油でいった鍋を3つも4つも準備して、それに順番に移し替えます。仕事のはかどり具合をみながら、鍋を水につけたり出したりして、飴の冷え具合を調節するのです。鍋は、冷やす加減がしやすいのです。仕事をする方も、1鍋分の量(約14kg)の飴細工ができたら、次の飴がころあいに冷えていて、飴細工がすぐできるようにしてあります。そうしないとたくさんの量ができないのです。そのかわり、時間を見計らって順番に冷やしているので、飴を引く(引き伸ばす)機械でも故障したら、すぐ冷やすのを止めても2鍋分は無駄になります。その場合は小さくちぎって炊き直さないといけません。

飴はおかしなもので、炊いてぱっと最初に冷えるのは鍋の縁の飴です。いったん冷えた部分は、いくら温かい所へ入れても溶けないのです。これを『冷やし口』と言うのです。おたやん飴を手伝いに行っていたときも『冷やし口をつくるな』と職人さんがやかましく言っておりました。冷やし口ができないようにするには、鍋から目を放さずにそばにいて、冷え始めた縁のところを、手で順々に鍋の中程に寄せてやるのです。冷やし口ができて、それが飴全体の中に混ざったら、もうでこぼこになって飴は伸びないのです。冷やし口ができないように上手に冷やしていたら、均一にどんな細さにでも伸ばせるのです。おたやん飴の切れ端などは、煮詰めている飴の中に入れたら、溶けて元通りのものができるのですが、冷やし口だけは、固いままの状態が残っていて、ヘビがカエルを飲んだようにでこぼこになって、それこそ仕事にならないのです。」

(イ)色飴を組む

「おたやん飴づくりを手伝いに行っていたころは、飴を手で引いていました。飴は回数を重ねて引き伸ばしていくと空気を含んで白くなり、真珠のようにつやが出るのです。作業場の柱には人の背丈くらいのところに、天狗(てんぐ)の鼻のような棒が出ていて、これに飴を掛けては引くのです。引くのは重労働でしたので2人で交替で5分間くらい引いていました。素手で持ったら熱いくらいでしたが、おたやん飴をつくる椿祭りのころは、この地方では一番寒いと言われる時期ですから、手で持てるのです。十分に引いていないものは目方が重く、また手で引くとどうしても空気が十分に混ざらず色が黒っぽくなるのです。機械で引くようになってからは、飴が真っ白になり手で引いたものよりきれいになりました。

工程の中で機械化されたのは、飴を引くのが昭和30年(1955年)ころと、太さをそろえるローラーが昭和36年ころでしょうか。このローラーにかけるのも手作業でするとなかなかの重労働でした。ローラーがない時代は太さがなかなかそろわないので、引き伸ばしたり、細くなっていたら縮めなくてはいけないし、量が多くなると太さをそろえるのも大変でした。

鍋から飴を台の上に上げたら、『道具(お多福の目や口や鼻などになる飴)』の色飴を練る人と、おたやん飴の外側を巻く色飴を練る人と、飴を引く人というように、何人もの人が手分けをして作業に取り掛かるのです。飴細工は、冷えて固くならないうちにつくってしまわないといけないので、時間との競争です。

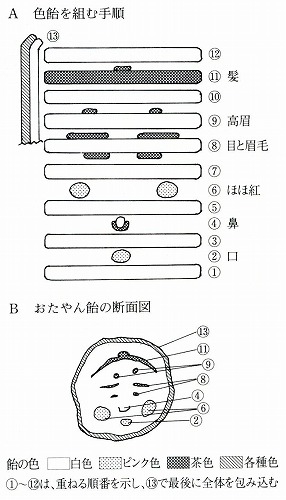

色飴は、外側を巻く飴が白、青、オレンジ、ピンクの4色です。中の道具が、口とほほ紅がピンク、目と鼻と眉毛と高眉や髪の毛が茶色です。飴を引いているうちに口、ほほ紅、目や鼻、髪などの道具をつくり、引き終わると、一斉に色飴を組んでいくのです(図表1-1-8参照)。ぱっぱっと早くしないと冷えて固くなってしまうのです。組んだものは、直径25cm、長さ50cmほどの大きな巻きずし状のものになりますが、それを機械のローラーに掛かるくらいの太さに手加減で絞って伸ばし、それからローラーにかけて太さをそろえるのです。伸ばすとき、いくらしゃげて(ひしゃげて)いても、どんなに細く伸ばしても顔はきちんと入っています。

これを台に上げ、長さ2間(1間は約1.8m)に伸ばし、はさみで摘んで長さをそろえる人と、そのままでほうっておくと柔らかいのでじわっとしゃげるので、ゆっくりしゃげん程度にころころと軽く転がす人がいます。しゃげるからと力を入れて急いで転がすと、細くなり過ぎます。飴は、割合に厄介で、棒状の端の方には冷える間に収縮する習性があるのです。真ん中の方は、縮まることができずに両端に引っ張られるから細くなり、逆に両端は、中から寄って太くなります。そうした習性が、転がしていると多少は違ってくるのです。

やや固くなった直径1cmの棒状のものを、木槌(きつち)と包丁を使って長さ16cmに切りそろえます。これをさらに冷やして、袋詰めするのに2、30分くらいかかるでしょうか。いつもしている人は簡単なんです。それは、どれくらい冷えたら、袋に入れたらよいかが分かっている人がしているからできるので、ちょっとすぐにできるという具合にはいかないのです。やはり、慣れて体で覚えてしまわないといけないですね。」

伝統の手法で、おたやん飴はつくり続けられてきた。今後も、椿祭りとともに、幸を願う人々の縁起ものとしてなくてはならないものであり続けるであろう。

イ 郷愁を誘う味、日切焼

**さん(松山市道後今市 明治45年生まれ 85歳)

**さん(松山市道後今市 昭和14年生まれ 58歳)

日切焼は、伊予鉄道松山本駅前の日切地蔵(*24)で知られる善勝寺(ぜんしょうじ)境内の茶店で売られていたところから、この名がついたといわれる。創業は、大正ころと推定される。他の菓子類に比べ安価で量も豊富なため、庶民的な菓子として、日切地蔵の名とともに広く知られるようになった。境内は、第二次世界大戦後の区画整理で狭くなったが、戦前は広く、日切焼を焼く店が3軒あり、昭和の初めころは3個5銭で売られていた。第二次世界大戦中、原料統制によって休業したり、戦災にあって中断状態が続いていたが、戦後、**さんが再興し、ふるさとの味づくりに努めてきた(④)。その息子の**さんは、父の後を引き継ぎ、機械化を図りながら庶民の味づくりに取り組んできた。2人に話を聞いてまとめた。

(ア)日切焼を懐かしむ声に押されて

「わたし(**さん)は、昭和21年(1946年)に軍隊から復員して、何か仕事をと思案をしていました。善勝寺の住職をしていた父が、この境内の土地を購入していましたので、この土地を生かした仕事を考えました。

市駅前という、大勢の人が集まる地の利を生かすのだったら、食べ物の仕事がいいだろう。なかでも、特に第二次世界大戦中に途絶えていた『日切焼』を懐かしむ人々の声が多く聞かれ、これを勧めてくれる人もあったので、『日切焼』を思い立ち、自分で働きながらためた資金で、大阪から銅板の焼き型を1台購入しました。最初は、あんを炊くのも普通の御飯炊きの大釜を使い、くど(かまど)も自分でつくりました。やっと日切焼を始めたのが、昭和24年(1949年)のことで、わたしは37歳でした。

小豆(あずき)は、どちらかと言うと冷涼な気候の土地の方が、豆の表皮が薄く良質のものができるので、山間部の久万(くま)町(上浮穴(かみうけな)郡)などから購入していました。ただ、小石やくず豆が混じっていたりして、それを選(よ)り分けるのが一苦労でした。食糧統制が解除になって、北海道産を購入できるようになってから、その苦労はなくなりました。

日切焼の最盛期は、昭和27年(1952年)ころから4、5年間だったでしょうか。お客の多い時には、『自分の方が先に来ていた。』『いやうちだ。』とけんかみたいに言い合うので、先着順に1列に並んでもらいました。前もって個人別に注文をとってまわり、それぞれの個数に応じた紙箱を並べておいて、『はい、10個の方できました。』『5個の方できました。』と言って手渡していました。そのころは、10個入りの箱を何個も買う人や、また、一度に4、5個も食べる人も多かったですよ。毎年8月23、24日にある日切地蔵の夏の縁日のお祭りのときや椿祭りのときなど、前もって焼いたものを箱に入れて店に並べておかないと間に合わないぐらいでした。あんづくりのために、午前6時前に起き、まきで炊いていましたが、2、3時間はかかっていました。回転焼盤2台で女の子2名と終日焼いていましたが、手焼きですから、その数量はしれたものでした。」

(イ)街角で庶民の味を焼く

「あんの小豆は、あくを抜くのに2度炊きをして、砂糖はきざら(ざらめ糖)を使いました。塩を隠し味に入れ、甘さは、家庭で作るあんものより、少し甘いくらいにしました。あんは粒のままで炊きあげ、できるだけ小豆の形をつぶさないように粒あんにしました。

皮のタネづくりは、水飴を湯で溶いたもので小麦粉をこね、卵を入れ団子にならないようによく混ぜていました。水飴を使うのは皮の表面のぱりっとした食感を出すためです。また、卵を入れて混ぜると、皮の内側にふわっとした膨らみがでるのです。

日切焼の回転焼盤には、円型の焼き型が円盤の内側に10個、外側に16個ありました(写真1-1-16参照)。この銅製の回転焼盤を、炉の中心の棒の上に載せて、回転できるようになっていました。溶いたタネを、内側の10個と外側の3個の焼き型に入れ、皮の厚さが満遍になるように、円盤を前後左右に少し傾けます。その上に、あんをすばやく載せていくのです。あんは、金属製で半円筒の長いスプーンからへらで目分量で載せていきます。今度は、残りの外側の13個の焼き型に、皮となるタネを流し込みます。あんは、たっぷり入った感じでなくてはいけません。この、あんの分量と皮の分量のバランスが微妙ですが、これは長年の勘です。先にあんを載せたタネの焼け具合をみて、その端に目打ち(千枚通し)を当てて手のひらに載せ、裏返しにしながら後から入れた皮のタネの上に手早く被(かぶ)せます。上下の皮の焼け具合と、あんの火の通り具合が同じになるころを見定め、焼き型から取り出すのです。皮の焼け具合とあんの火の通り具合を判断するのも、勘が頼りです。

わたし(**さん)が始めたころは、火力は、石炭や木炭などの粉をこねて固めて卵形にした豆炭でした。初めはちょうどよい火加減にしていても、しばらくすると火力が衰えるので火をかき混ぜるのですが、火がおこり過ぎて焼け過ぎ、焦げ目が強く付き過ぎたりする失敗もありました。

回転焼とも呼ばれるように、盤全体のどこにも火力が満遍なく当たるように、回転式になっていたのです。左手で布を回転盤に当てて回すのですが、布がはずれて素手でじかに焼けた回転盤を握り、やけどをすることもありました。1度に13個焼き上がるのですが、それには、5、6分間くらいかかりました。

後には火力は、燃焼をよくするため円筒形で縦に数個の穴をあけている練炭に、そしてガスに変わりました。豆炭や練炭は火の後始末をするのも一苦労でした。松山市駅前の道路もまだ舗装されてなかったころでしたので、道路端で水をかけて消していました。」

(ウ)自動式回転焼

「わたし(**さん)は、昭和35年(1960年)に東京で、自動式の機械焼きを見て購入を思い立ちました。紹介された機械の製造元を九州に訪ねて購入し、翌年設置しました。特許を取っているその会社の方針で、焼き型の同じものは、共倒れを防ぐ意味で同じ都市では一企業にしか出さないようでした。機械焼きも、最初はあまり調子はよくなかったのですが、次第に改良されよくなりました。1台で手焼きの2人半分の仕事をします。現在の自動式の機械焼きは、かなり改良されてきてはいますが、日切焼のもつ特徴と機械の癖を熟知しての取り組みが大切だと思います。

最近の消費者は見た目や食感、香りなどを言います。大型で面積が広い菓子ですので、焼き上がりの色も少し濃くすると、うんと(かなり)濃く感じます。若い人の食べ物の好みの変化に合わせて、小豆あんの他にクリームあん、カレーあん、白あん入りの日切焼などもつくっていますが、やはり、伝統の小豆あんの人気は今も衰えていません。

日切焼は、同種のものが今川焼、大判焼、回転焼など実にさまざまな呼び名(*25)で親しまれ、江戸時代から今日に至っています。これほど多様な呼び名を持っているのは、それぞれの時代と地域に根ざし、庶民の味として親しまれてきたということでしょうか。日切焼の特徴は焼きたての熱いうちに、その場で買って食べられる街角の食べ物だということです。子供から大人まで幅広い庶民の菓子であり続けたいものです。」

*21:旧暦1月8日を中心に3日間行われる。この祭りは古い時代に豊作と幸運を願って繰り返されたもので、当日、神迎え

を行う合わせ火を行い、俗にいう門外から神輿(しんよ)が出る忍びの神事があり、縁起でお守りがわりに金を貸す、貸し銭

の特殊神事も行われる。参拝者は50~60万人に及ぶ(④)。

*22:祭神は伊予豆比古命、伊予豆比売命、伊予主命、愛媛命の4柱。社伝では大化元年(645年)本社拝殿造補とある。現

在の本殿は寛文12年(1672年)5月に、また拝殿回廊は昭和37年(1962年)4月に改築された(④)。

*23:毎年11月の酉の日に鷲(おおとり)神社(大鳥神社)で行われる祭り。特に東京浅草の鷲神社のものが有名である。

*24:松山市湊町5丁目、浄土宗善勝寺の本尊、日切延命地蔵をいう。元禄年間悪病が流行したときこの地蔵尊に日を切って

願をかけてお参りすれば必ず叶うと言われ、自然と「日切地蔵」「お日切さん」と呼ばれるようになった(④)。

*25:このほか、義士焼、太鼓焼、巴焼、文化焼などの呼び名がある。今川焼の名は、江戸末期に神田の今川橋付近で売り出

したのでこの名がある。義士焼、太鼓焼は赤穂義士の討ち入りの太鼓にかけて、巴焼は太鼓の紋様にちなんだもの、大判

焼は大判、小判の形に似たことからつけられたものである。文化焼はこの菓子が明治年間に流行し、新しいものに「文化」

の名を冠することが多かったためだろう(⑰)。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索