データベース『えひめの記憶』

宇和海と生活文化(平成4年度)

(1)伊方杜氏の沿革と酒造りの技術

ア 伊方杜氏のなりたち

伊方杜氏の起源は、享和年間(1801~1804年)上浮穴郡の久万地方へ「ろうしぼり」に行った者が丹波杜氏の指導を受けたのが始まりとか、安政年間(1854~1860年)に「ろうしぼり」や「いりこ」の行商に行って指導を受けたのが始まりといわれている(⑦)が、明確なことはわからない。ただ、江戸時代初期に西宇和郡内で12の酒造株が認められており、明治31年(1898年)には郡内で78軒の酒造家があったことから、杜氏集団発展の基盤となる条件は十分あった(⑦)。寒造りによる本格的な杜氏出稼ぎの始まりは、他地域とほぼ同じ天保~安政年間前後であろう(安政年間には、津島に杜氏出稼ぎに行ったという記録があるとのことである。(⑦))。

なぜ、南予地方の中でも伊方のみに杜氏集団が成立したのかについて、はっきりしたことは言えない。ただ、佐田岬半島周辺は平野部が少なく零細農家が多いことから、農業収入だけでは生活が成り立たないため、昔から出稼ぎが盛んであった。杜氏出稼ぎは、その一環として位置づけることができる。また、酒造りは、後述するように多人数の密接なチームワークが要求され、以前は酒造技術は各杜氏の秘伝としてその修得には同一集団での長期の修練が必要とされたため、杜氏を中心として地縁血縁により一地域に集中した酒造労働者集団が形成されたのであろう。このように、農業収入のみに頼れない特定地域に杜氏の出身が集中するのは、全国に共通する傾向である。何らかのルートで酒造技術が伊方に伝わり、それが半農半漁の貧しい生活を救うものとして、この地域の代表的職能にまで発展していったと言える。

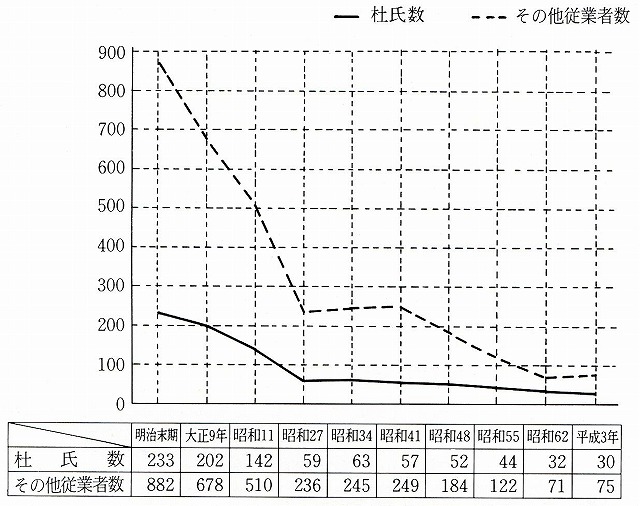

イ 杜氏数の推移

明治31年(1898年)には西宇和郡酒造組合が結成され、明治40年(1907年)「きき酒会」、44年(1911年)「伊方杜氏蔵夫組合」が結成され、45年には清酒醸造講習会を開催するなど、伊方杜氏は各種の講習会・品評会を開いて酒造技術の向上に努めた。これは、全国的な清酒醸造・流通の発展に伴い、丹波(兵庫)、幡多(はた)(高知)、宮窪・今出(いまづ)(愛媛)の杜氏が、それまで伊方杜氏の地盤としていた南予にも進出してきたことに対応し、また明治に入ってからの近代的な醸造技術をいち早く取り入れ、品質向上をはかるためでもあった(⑤⑥)。その後、組合の名称の変遷はあったが、杜氏間の協力と切磋琢磨の中で発展し、「西宇和郡杜氏組合」(平成4年より「西宇和郡杜氏協同組合」)として、現在に至っている。

図表4-2-10は、杜氏組合の組合員数の変遷を示したものであるが、これを見てもわかるように、明治大正年間に1,000名近くいた従業者が徐々に減少し、ここ数年は100名前後になっている。これは戦中戦後の物資不足や合理化などによる統廃合、及び最近の日本酒離れによる売れ行き不振で酒造所が大幅に減少したのが最大の原因である。また昭和30年代以降の高度経済成長期で若年者が都会に流出し、労働時間が一定でなくきつい仕事の続く酒造労働への希望者が少なくなったからでもある。柑橘栽培の隆盛で冬期の出稼ぎ時期が農繁期となり、杜氏を辞めた方も多い。現在の伊方杜氏の平均年齢は60歳強であり、この人手不足と高齢化は、全国的な問題でもあり、伝統技術の継承のために抜本的な対策を講じることが望まれる。しかし、伊方杜氏の人々は、若者に負けない気力と体力、そして長年蓄えられた技術と経験により、地域の酒造業を支えているのである。

ウ 酒造労働の組織

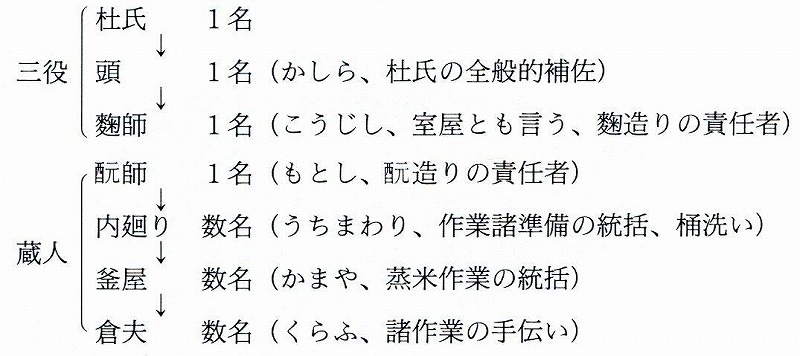

酒造労働における組織は、図表4-2-11(『日仕舞(ひじまい)』の場合)のようになっている。各役の者は、自分の担当ばかりではなく、他の作業も手伝う。杜氏は、酒造家から、酒の製造に関して蔵の中の全責任を任されている。なお、毎日搾(しぼ)り(上槽(じょうそう)と言う)と仕込み作業をするのを『日仕舞』と言い12~9人で組を構成する。2日に1回行うのが『半仕舞(はんじまい)』で6人、4日に1回行うのが『仕舞切(しまいき)り』で4人の組である。

杜氏の仕事は、酒米の吟味から始まって「火入(ひい)れ」による製品の完成まで気苦労の絶えることがなく、また蔵人の労務管理、経営者との蔵人の賃金交渉にいたるまで業務として果たす。杜氏が蔵人を選んでチームを組むのであるが、蔵人も杜氏を選び蔵を変えることもよくある。概して昔ながらの職人気質・徒弟制度の色合いを残した労働組織と言えよう。おおむね、11月前後に蔵に入り、4月下旬までの作業となる。一度酒蔵に入ると、約5~6か月間泊まり込み共同生活をすることとなり、お互いの人間関係は、酒の出来を左右するほど重要なものとなる。

エ 酒造工程

日本酒は、麴(こうじ)菌により米のでんぷん質を糖化し、さらに酵母(こうぼ)菌によりその糖分を同時に発酵させていき、アルコールにしたものである。その根本的な部分を、生き物である細菌に頼っているため、同じ蔵で同じ杜氏が造っても、微妙な条件の相違により味が違うと言われる。そのため発酵過程等が科学的に明らかにされた現在においても、酒造りには未知な部分があり(杜氏の方々の言によれば)「神秘的な」何かを感じさせ、酒造りを続けさせる魅力となっている。また、酒造りが、「寒造(かんづく)り」として冬期に集中するのは、温暖な時期には糖化をこえて発酵が一方的に進むため、酒が腐りやすく品質が安定しないからである。ただ、発酵に時間がかかるのが難点であるが、江戸時代における伊丹・灘の成功は、後述の「三段掛(が)け」法を改良し(冬期に集中的に)大量の清酒の生産を可能にしたことによる(⑧⑨)。

酒造工程は、大きく(1)精米工程、(2)仕込工程、(3)貯蔵工程、に分けて考えることができる。精米工程では、精米歩合(ぶあい)(玄米重量に対する精米後の白米重量)が品質を左右し、一般には60~70%程度であるが、高級酒(吟醸酒等)ではその歩合は、50%に達する。これは、表面部分のたん白質等(糠部分)が、清酒の香りや色を劣化させるのを防ぐために削りとるのである。

酒造の根本となるのが仕込工程で、室町時代末期に確立した「添(そ)え=(初添え)」「仲(なか)(添え)」「留(とめ)(添え)」の「三段掛け」の方法が、現在も受け継がれている。酵母により発酵させた「酛(もと)」に蒸米・水・麹を加えて「もろみ」量をほぼ倍増させていく過程を3回繰り返すことで、酒の大量生産を可能にした。昭和初期に至るまで、仕込工程の大部分は手作業に頼る厳しい労働であったが、現在は作業のほとんどが機械化されている。

なお、明治以降の発明で工程・労働に大きな変化をもたらしたものとして、「速醸酛(そくじょうもと)」「アルコール添加」(=3倍の醸造)の技術がある。「速醸酛」は大正6年(1917年)に生まれた方法である。それまでの「山卸(やまおろし)廃止酛(山廃酛(やまはいもと))」は、蒸米を櫂で砕き、加温により硝酸還元菌・乳酸菌を生えさせ野生酵母の発生をおさえ、乳酸ができて有害なバクテリアが消滅した後、酵母を加えるやり方であった。これに対し「速醸酛」では最初から乳酸を添加し、酵母を植えてしまう。これにより、それまで3週間ほどかかっていた「酛造り」が9日ほどでできるようになった(⑧)。また、「アルコール添加」とは、もろみの段階で一定量の高濃度の醸造(じょうぞう)用アルコールを加えるもので、これにより米のみでしぼった場合に比べ、3倍量の清酒ができる。それゆえ「三増酒(さんぞうしゅ)」とも呼ばれる。戦前は全て純米酒であったが、戦中戦後の食糧難の時期に米を節減し、清酒増産を図るためにこの生産方式が生まれた(昭和14年=1939年最初の添加試験、昭和19年全国実施(⑩))。品質安定・生産量拡大の面で、「三増酒」は大きな役割を果たしたが、一面では各地方・醸造元の特色が薄れ、味・香り等が全国的に均質化していく原因となった。しかし、最近の食生活の多様化とグルメブーム及び地酒愛好の気運により、伝統的な製法に戻って特色ある酒造りをはかる酒造業者が増え、また本醸造・純米酒等のアルコール添加を少なくした、またはなくした製品も増大している。

発酵した「もろみ」を搾った後、滓(おり)を取って濾過(ろか)したものが「原酒」となる。それに「火入れ」(摂氏60度前後の熱を加える低温殺菌法で、パスツールの理論発見に数百年先立つ)を行い、保存用の桶に入れることで、杜氏の仕事は終わる。この「滓引き」「火入れ」が貯蔵工程となる。「圧搾」は、(伝統的製法では)酒袋に「もろみ」を入れ、「酒槽」により、上から圧力をかけて搾る。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索