データベース『えひめの記憶』

四国遍路のあゆみ(平成12年度)

(1)高群逸枝-むすめ巡礼-

大正7年(1918年)、老翁と連れ立った白無垢(むく)の遍路姿の娘が人々の好奇の眼差(まなざ)しを一身に受けながら四国の地を歩く。無からの出発という若い彼女の感性が多くのものを吸収する。一度きりの遍路であったが、後々になっても遍路にかかわる思いを綴る文章が多いことからも、彼女の遍路に関する思いがいかに強かったかの証左となろう。

ア 生い立ちから遍路行まで

(ア)観音の子として誕生

高群逸枝(1894年~1964年)は、熊本市南郊の農村で、高群勝太郎、登代夫妻の長女として生まれた。この夫妻には逸枝の前に3人の男の子が生まれたが、いずれも育たなかったため、夫婦はここで人びとの教えにしたがって、一姫二太郎式の考えから、筑後大和郡の清水観音に女児出生の願をかけた。勝太郎夫妻の願いはきかれた。夫婦は初観音の縁日(正月十八日)の女児出生に随喜の涙を流した。逸枝は父母から「観音の子」とよばれ、その待遇を受けて育った(①)と日記に記している。

逸枝は、幼女期から青春期までを父の転任につれて農山村を転々としながら過ごすことになる。母登代は、結婚してから夫に学問の手ほどきを受け、塾生に教えるほどにまでなったほどの、素養の持主だったという。幼い娘逸枝には、昔話や物語を語り聞かせて、その精神を培った。逸枝は生涯自分を詩人とした。どこまでも〝夢みる人〟だった。その資質は、この母に負うところが多かったと思われる(②)。このように観音信仰と詩人的純情さで育まれた逸枝が満23歳を迎えた大正6年(1917年)、後に夫となる橋本憲三との出会いがあり、その恋愛問題に悩むことになる。一方で同年秋には、教職を辞して、九州日日新聞社に入って新聞記者になろうとした企てに失敗し、「一週間も二週間も食べない(③)」と自伝『火の国の女の日記』に記すほどの窮乏生活に陥る。このころ、日に三度血書を届けたというH青年からの求愛、恋愛関係にあった憲三との仲のこじれなどがあり、翌7年巡礼の旅を決意する。その巡礼の決行については、「憲三からは冷やかにあしらわれ、H青年からは逃げきれず、職なく、飢え、人生と生活とのいっさいに追いつめられた極北からの、捨身の脱出が、この巡礼行にほかならなかった。(④)」とも、「無銭旅行の、生死さえも運命の手にゆだねる出発であった。(⑤)」ともいう。

なお、逸枝が巡礼に出発する大正7年6月は、「全国をゆるがすに至る米騒動のはじまりを、二か月たらずの後に控え、米価の暴騰によって、庶民の生活が極度に圧迫されつつあった時期(⑥)」であった。

逸枝は、最初花山院の御遺蹟である西国三十三ヶ所の巡礼をと思っていたが、それはやめて弘法大師の四国八十八ヶ所を遍路することにした。御詠歌だの御和讃だのを見せられると胸が躍りつつ(⑦)、和讃の一節を参考に四国遍路の準備(⑧)にかかった。宿の心得も聞いた。

出発に際しては、旅の規律すなわち彼女の言う「出発の哲学」、それは「刻々の推移に不安をもたず、欲するものを率直にもとめ、拒まれれば去り、生命に執着しない。(⑨)」ことの再確認を行う。

(イ)一笠一杖、四国に向かう

大正7年6月4日、熊本の寄寓先専念寺を出発し、大阿蘇の連山を目に歩き始める。

堀場清子氏は、「『無』に立って出てしまう……こうした捨身の行為を逸枝は生涯に何度も敢行して、人生をきりひらき、自伝の中で『出発哲学』とそれを名付けている。だがその決然たる信念とはうらはらに、巡礼初日の彼女は、ハンカチを顔にあて、好奇の目や囁きの間をぬけていく。沿道の人々は彼女を暖くもてなし、巡礼になるような人じゃないと不審がり、由ある家の家出娘だろうから保護せねばと相談したりする。(⑩)」と記している。こうした好奇な視線や質問の集中に、「私が生まれる時母が、観音様に『此子を丈夫に成長さして下さいましたら屹度(きっと)一人で巡礼いたさせますから』と誓った事(その前幾人もの子供がみんな亡くなつたから)を話した。此れは事実である。私の母は大の観音様信心である。(⑪)」と当惑を覚えながら逸枝は答える。その道筋での一首を挙げる。

さびしさは 肥後と豊後の 国ざかい 境の谷の 夕ぐれのみち

まさに若い娘の一人旅である。こうした数日間に、彼女は胆がすわってきて、意気軒昂(けんこう)と歩いて十日の夕暮れ、一人の老翁に呼び止められる。それが伊藤宮次老人(後の著作では伊東宮治)である。

後になって逸枝は、「見知らぬ国の山路にはかなく行き暮れた旅の娘に、温い一夜を恵んでくれた孤独の老人(七十三歳)が、夢に観世音のお告げを得たとて、繊弱い処女を護るべく私に従い、共にへめぐった四国八十八ヶ所、四百里、行乞と野宿の一百日の思い出を、昨日のことのようにも思い出すことができる。(⑫)」と述べている。実際、この伊藤老人は以後、「彼女に対して主従の礼をとり、炊事にも手を出させず、一緒に食事をとらなかった。回国に出発の後も、荷物は一人で背負い、彼女には修業(行)させず、会計をつかさどり、宿に着けばまず塩で彼女の足を(⑬)」もむほど誠実に逸枝の面倒をみることになる。

この伊藤老人との出会いとその前後の様子を、河野信子氏は次のように記している。

高群逸枝は巡礼の過程で、なま身のままで、土地のひとびとの幻想をさそいだしてしまったようだ。(中略)九州山地の

街道で、以後同行することになる伊藤老人にであい、観音の化身と思いこまれてしまった。また、その地の近郷近在のひと

びとは、彼女の杖にふれると病気がなおると信じてあつまってきた。本人にとっては、地から湧きでたような珍事にはちが

いないが、わたくしには察しがつく。おそらく、少女高群逸枝の全身からあふれでる雰囲気が、(中略)霊気をただよわせ

ていたことであろう(⑭)。

この肥後(熊本)から豊後(大分)までの徒歩行で、逸枝は、娘遍路の危険を耳にし、現実にいかがわしい男に遭遇もする。また、遍路の記を寄せるとして新聞社からもらった稿料10円も使い果たした状態であるが、「妾は飽(あ)くまで八十八ヶ所の難を踏破せばならぬ。(⑮)」、「行かう、行かねばならぬ。無一文で行かねばならぬ。八十八ヶ所の霊場、わが為に輝きてあれ。(⑯)」と決意を強めていくのである。

イ 逸枝のむすめ遍路行

(ア)逆打ちで伊予の地を立つ

「四国来る-四国来る-眼前に聳立(しょうりつ)する是れ四国の山にあらずや。九州か四国か四国か九州か、故郷か旅か旅か故郷か。胸轟かすひまも無く佐田岬から八幡浜へ、上陸は午前十一時頃(⑰)」とあり、当時運行されていた佐賀関経由の宇和島運輸の汽船「宇和島丸」での船旅(⑱)の一端の様子と初めて四国の地を踏む逸枝の感動がうかがえる。八幡浜で一泊して、7月15日四国遍路にいよいよ出発する。

「巡礼するのに逆と順とがある。私達は逆をすることにした。先づ四十三番の明石寺に出なければならぬ。それだのに道を非常にとり違へて恰(まる)で反対の方へ出て仕舞った。仕方がないので大窪越えと云ふ難路を辿る事にする。名にし負ふ急坂路(⑲)」で疲れ果て、初日から野宿となる。その初日の野宿の様子を、「凸凹(でこぼこ)の石多き草地に野宿す。石を掘り出し、毛布を敷き、草鞋を脱ぎ、脚絆を解けば、足の痛み一時に発して寸歩も難し。谿の向こうは、月に照らされたる低地なり。土手の如きもの、広場の如きものなど仄かに見ゆ。着物を被りて蚊を防ぎ眠る。切めは昏々として深く、次にしだいに苦しく、愕然として覚むれば、蜥蝪、蟻、毛虫の類もじゃもじゃとわれを這いまわる。(⑳)」と記している。

次の日も野宿と前途の多難を予想させる。野宿も大変、食事も粗末、加えて難路の連続。その一つ、柏坂(写真3-2-2)の難所。手記によれば、「山に山あり、峯に峯あり。越えもて行くほどに、おりしもあれ、銀雨くずれきたりて、天地花のごとく哄笑す。請うらくは駿馬と鞭をあたえよ。(㉑)」という急坂を、「此所を柏坂と云ふ。急坂二十六町、風が非常に荒く吹き出した。汗も熱もすっくり吹き放され且笠や袂まで吹き捲くられる。面白い!風に御して坂道を飛び下る。髪を旗のやうに吹きなびかせつゝ、快活に飛び行く私を、お爺さんはハラハラした顔付で見送り乍ら杖を力に下つて来られる。(㉒)」と通り過ぎて行く。そして、四十番観自在寺では本堂での通夜、「本堂の大きな古い円柱が月光の中に寂然と立つてゐる。虫が鳴く、風が響く、世界は宇宙は、人は、私は、みんな夢だ、夢の様だ。(㉓)」との感慨に浸る。

(イ)南四国の地を巡る

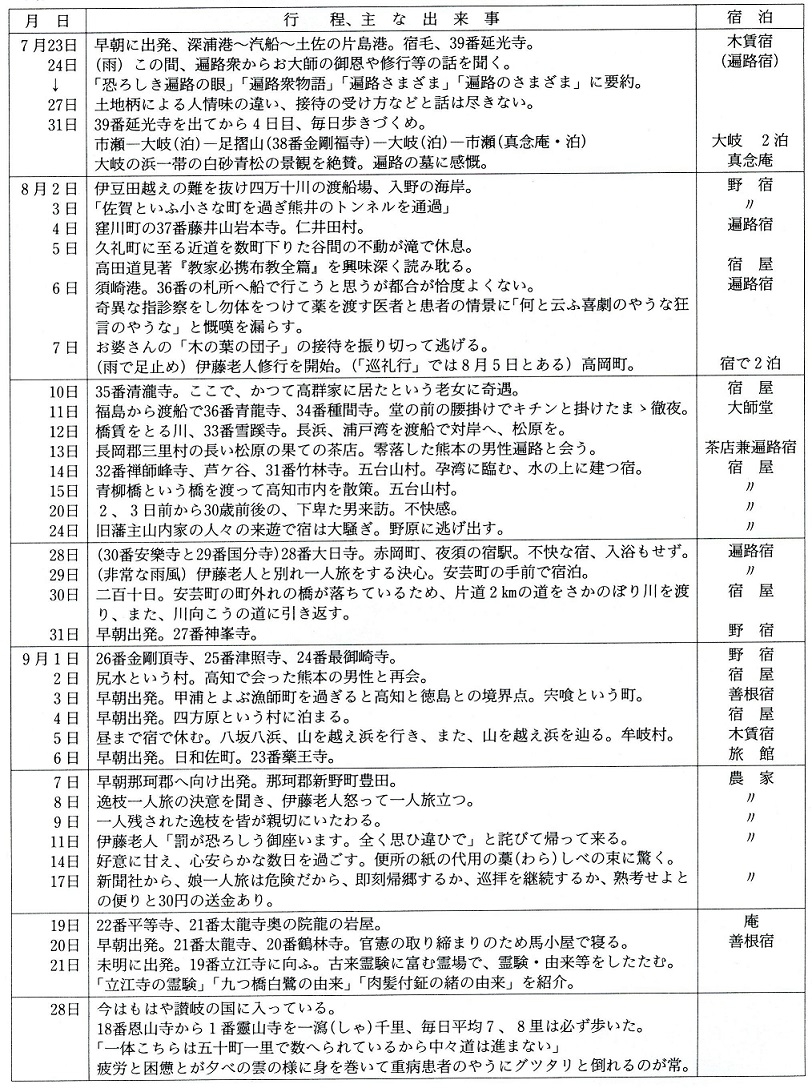

逆打ちの土佐から阿波への道。ここで逸枝は約2か月もの日数を費やし、その間様々な体験を重ね、若い感性で見聞を広めていく。『娘巡礼記』をまとめると、その行程と主な出来事は次のようなものである(図表3-2-10)(日程は必ずしも定かでない部分もある。)。

南四国の遍路行の特徴のその1は、「50町1里」(一般に36町1里)という里程の長さである。土佐に入ってから阿波を抜けるまで長い道程に辟易(へきえき)とし、苦渋もし、疲労困憊(こんぱい)もする。「市瀬(市野瀬)出発後初日は大岐に一泊、此所から足摺山へは四里だと云ふ。但し五十町一里での四里である。(中略)遂々一寸の休息もしないで、打ち通しに大岐まで帰り着いたのが午後九時何分、宿の人達は、夢かとやうに吃驚する。なぜなら、弱々しい私が山坂越を八里(三十六町一里に換算して十一里四町)歩き通したと云ふ事が実際不思議(㉔)」だと人々が驚いている部分がある。この「50町1里」は一度のみならず記されており、後の著書『お遍路』にも同様の記述が見られる。

この土佐路の遍路行について、堀場清子氏は、「足摺岬の第三十八番金剛福寺へ参る時には、大岐からの往復八里を飛ぶように歩いて、老人を弱らせている。その土佐の旅は『愛せねばならぬ、愛せねばならぬ一切は私の愛人だ…』と、一心不乱に考えつつ歩いたと回想されてもいる。惨ましい姿の遍路をはじめ、ゆき会うすべての人々にむかって、『一切愛』の実践を試みつつ、彼女は苦しい旅を続けている。(㉕)」と解説している。

その2は、川が多く、渡渉に難渋させられたことである。雨のため舟渡しもできず川止めをされたり、橋の決壊で迂回(うかい)させられたりなどして、なす術(すべ)もなく日数を重ねざるをえないことも多かった。

「濁流滔々(とうとう)として、渡らるべくも見えざれど、熟練せる船頭により難なく対岸に着くを得たるは幸ひ(㉖)」だったとの経験もし、9月19日には、とうとう「四国は川がうるさくて困る。少し荒い雨が降っても川止めだ。まるで昔の旅行同然(㉗)」であると嘆かせている。

ただ、雨での足止めが、多くの遍路人や地元の人との接触の契機にもなり、色んな感慨に浸る。

遍路人の会話には、「方々の国から集まつてゐるだけに言葉が大変面白い。(中略)殊に四国に入って初めて聞いた『喃うし』だの『あいあい』だのたまらなく懐かしい響きが、こもって聞こえる。(㉘)」と言葉への感覚も鋭くなっている。

この旅で多くの遍路人とも接する。その一部が、「遍路衆物語」、「遍路さまざま」、「遍路のさまざま」などの章に語られるが、遍路は総じて「灰色の敗残者だと見なして好いか(㉙)」との思いを抱く。

その3は、四国の自然に感動することである。「快絶!白浪(はくろう)高く天に躍りて飛沫濛々(もうもう)雲煙の如し。何ぞ其の壮絶なる嗚呼(ああ)何ぞ其の―。暫く無言、わが身直に狂濤に接す。あはや!足土(あしつち)を離れて、飛ばんとす其間髪をいれず、『何を?』お爺さんに引止められ愕然として我に(㉚)」返り、太平洋の狂波怒濤と自分の魂が一致した瞬間に恐ろしさを感じるが、伊藤老人の静かな寝姿に「海と夕やみと、七十三の萎びた老人の亡骸(なきがら)の寝姿と―私は静かな落ちついた心で『死』を(㉛)」考えるのであった。

昭和4年記の『遍路の秋』で逸枝は、「四国の秋は美しい。私はうまれ故郷の熊本のつぎにはこの四国をかぎりなく愛しているが、とくにこの国の秋の美しさには、忘れがたいものが多い。いつか折りがあったら、またぜひ行ってみたいとおもっている。こんどはたれとも連れ立たずに独りで。そしてやはり遍路になって。(㉜)」と述懐している。

その4は、宿に苦労することである。断られたこともしばしばである。そんな中で見つけた遍路宿は、「此宿こそ如何にも虱が湧いてゐさうな不快な宿である。寧ろ海辺の野宿がいゝ。(㉝)」と思うほどの遍路宿で、その汚さに入浴もせず、食事も取らず、お茶も水も駄目の夜を過ごす。その間の様子を真野俊和氏は、「往時の遍路宿・木賃宿のすさまじさは、全部が全部ではないにしてもたいへんなものだったようだ。(中略)遍路宿は木代の最低が八銭から、高いのは二十五銭ぐらいまでのひらきがあったという。こんな最低クラスの木賃宿も二人は当然のことながら何回かとまりあわせた。(㉞)」と指摘している。また、「此頃警察が八釜(やかま)しくなりまして善根にでもお泊めすると拘留だの科料だのと責められますからお気の毒だが納屋でよろしいか」と聞く農家の老爺に案内された所は、厩(うまや)と隣接しており、一種の臭気が鼻をつく宿であったりする(㉟)。

この遍路の体験の中で、次のような感懐も語られている。

その1は、「遍路の墓」である。寒竹彦文氏は、「遍路墓でことにあわれなのは、道中、あるいは丘辺、あるいは渚辺の土まんじゅうの上などに、ただ笠杖などの差し置かれてある光景である。さらにあわれなのは、現実に生命の終わる日までたえず巡礼をつづけているお遍路さんたちのことだろう。(㊱)」と逸枝の日記の一節をそのまま引用している(㊲)。逸枝は、「あゝ遍路の墓-何と云ふ懐かしい美しい此墓の姿であらう。永久に黙然(もくねん)として爾来(じらい)数知れずその前を通り行く遍路の群を眺めて立つてゐる(㊳)」墓に対して、「遍路のみ墓よ、さらば静かにおはせ。生より死へ…有為より無為へ…道は一路で有るものを。あゝ大悟徹底とは大なる諦めで有る事を今に及んで知る事が出来た。(㊴)」と思うのであった。

その2は、お大師様にまつわる伝説の多さに対する感想である。それらを時に細かく、時に粗く取り上げて、「何れその中に八十八ヶ所中の伝説一切を詳しく調べた上で折を見て書くことにしようと思つてゐる。(㊵)」などと若者らしい学究的な意欲も見せ、また、生意気な娘らしい言辞をも連発する。

一方で、逸枝は次第に「わが求むるものは愛なり。妾は今まで非常に苦悶しぬ。(中略)妾は一切に愛せられつつ楽く茲(ここ)にあり。(㊶)」との思いにも達していく。

(ウ)結願に向けて瀬戸路を行く

南四国路の難渋に比して、瀬戸内に入ってからの遍路行は次のように比較的順調に進んでいる。

秋風ふかくなりて、道も寂しくなりぬ。寺のあまたを経めぐり、石多き谷をわたり、日没時の垣根の輝きに心ひかれなど

するほどもなくて、讃岐なり。伊予なり。

屋島に源平餅を食うべ、高松の木賃宿に虱を漁り、根香山のほとりに崇徳上皇の遺跡を訪ね、十月十四日ともなりぬれ

ば、今治の町を出でて、松山街道をたどる。菊間町を過ぐれば海なり(㊷)。

街道を松山に向かうが、宿には依然として苦労する。菊間では、憤(いきどお)ろしい一夜を、また道後でも不快な一夜を過ごす。が、翌日五十一番石手寺の堂宇で見つけた「楽書堂見廻りぬ日永散策に」とか、「蜩(ひぐらし)や楽書堂に横陽(よこひ)して」の落書に興味を引かれ、五十番繁多寺、四十九番浄土寺では落書を探して歩き、「六ヶ所のお寺を巡って名にし負ふ伊予の三坂峠」を越え(㊸)、その夜は親切な人の好意で宿を借ることができ、村の娘とシンミリした戸外での語らいで安らかな一時を過ごしている。

10月18日、今回の本願成就となる四十四番大宝寺に詣でて、八十八ヶ所を打ち納め、「夢の様な長旅もいよいよお了ひだ(㊹)」との感慨に浸り、この遍路行で触れ合った人々を次のように回想している。

此度の旅行は色んな人々を私に見せてくれた。易者だの僧侶だの浮(うか)れ節屋だの煙管(きせる)の棹がへだの鋳掛(い

かけ)屋だの-様々な人々が住んでゐるものだ。(中略)京都の人(中略)にお会ひした。其の人からは色々な世間物語り

も聞かされたし、般若心経だの十一面観世音陀羅尼(だらに)経だの頂いた。六十位の人で発句に趣味を有(も)たれてゐなさ

るさうな。其外数々のお寺を巡るうちには、色々な若い僧侶の人にお会ひしたり、可なりに複雑な詩の様な事件が私を追つ

かけたりしたが、振り返る事なく流るゝ様に-それが旅人の常で有る。可憐な少女や慕はしい老尼や懐かしい婦人や、然う

した人々とも残る処なく、すっぱりと別れて了つた。讃岐では、崇徳(すとく)帝の御遺跡地及御陵にも参拝し、善通寺(ぜ

んつうじ)から金毘羅さまにもお詣りしたが、其帰りの汽車の中では芸者の方とも近づきになつた。世間には実に色んな

人々が住んで居る。そして其人々は各自に色んな思想界なり道徳界なりを形造つては生きてゐるのだ。(中略)兎に角面白

い世の中である(㊺)。

(エ)四国遍路行の総括

『九州日日新聞』に掲載された『娘巡礼記』は、「大分から船で佐賀関、八幡浜に渡り、南に進んで高知に向かうという逆順で遍路の旅を続けた。二四歳のうら若き女性の一人旅は、障害の多いものであった。時に野宿をし、また、『冷えてコツコツの御飯に生の食塩では、何うにも咽喉を通らない(㊻)』苦労の旅が評判となり、一〇五回にわたる連載の道中記(㊼)」となり、逸枝の名も知られるようになった。

その逸枝自身は、「私はこの遍路によって、心身の鍛練を得たことが多い。(㊽)」と後日述べている。

堀場清子氏は、「四国の八幡浜から南下(逆打ち)し、土佐(高知県)、阿波(徳島県)、讃岐(香川県)へと辿る間じゅう、愛の問題について考えぬきつつ歩いた。九月の末に瀬戸内海を見るころ、心機一転し、心の落着きを得て、後に『一切愛』と名づけた理念へ近付いてゆく。それが生涯を通じての、思想形式の基本となった。(㊾)」と指摘している。

ただ、この遍路行を通して、逸枝は常に好奇な目にさらされ、奇異な目で見られ続けてきた。病人でもなく、人生の失敗者、落伍者でもない若い娘の遍路行であったればこそである。それは、そのまま当時の遍路自体がもつ真実の一端を如実に物語っていよう。だが、逸枝はこの遍路行を「世の中のすべてを、一切平等に愛しようと願ふ『愛』の黎明に臨んでいるとして『聖愛のわれ、聖愛のわれ』と声高く叫んでいる。それは苦しい遍路の旅を通して考えぬいた『一切愛』の宣言にほかならない。(㊿)」とも堀場氏は述べている。なお、逸枝が橋本憲三と「双方の両親の祝福をうけて約婚したのは、遍路行の翌年の春((51))」であった。この夫妻の二人三脚の生活が後の逸枝の大作を生むことになる。

ウ 遍路以降の逸枝の人生

村上護氏は、「逸枝が遍路を実践したのは、一回限りであった。けれど遍路への熱い思いはやみがたいもので、機会があればいつでも旅に出ることを望んでいた。諸般の事情が許さなかっただけだ。ために繰り返し、遍路の体験記を書いている。((52))」と説明している。『お遍路』の解説((53))にも同趣旨のことが見られる。

逸枝が、ちょうど『大日本女性史 母系制の研究』の基礎作業も半ばにたち至り、構成にとりかかろうとしていたころ、遍路を計画したことがあるという。それについて、「昭和八年(1933年)秋、たちまち栄養失調にかかり、足も自由にならなくなり、気を失ってたおれている。(中略)この栄養失調は、数ヵ月にわたる静養や十分に管理された食事などでもなかなかとりもどせず、翌昭和九年四月には、転地療養にかわるものとして四国巡礼が計画された。((54))」といい、昭和9年4月10日の逸枝の日記には、「まだ手足の痺れはなおらず、歩行も自由でない。(中略)しかし、すっかりしたくをして、わらじをはいてしまえば、病気もかえってよくなるだろう。四国巡礼のかつての経験はいまだにたのしい思い出である。あの最下層の放浪の世界こそ、私にもっとも適当な旅行圏だろう。あそこへ行ったら普通の人たちが転地したと同様の好結果をもたらすだろう。前のときは途中から七十三翁と同行したが、こんどは独り旅か、それともらいてうさんを誘おうかとも思う。((55))」と記されている。

そのための準備も進められたが、やがて健康が回復し、研究生活に戻った((56))と河野信子氏は言う。

この苦悩の中から、大作が完成されていった。その経緯を堀場氏は次のように記している。

日本近代の女性解放史に、ひときわ輝く二つの星……らいてうと逸枝の間には、熱い友情が結ばれていた。だが数ヵ月も

家を離れる遍路の旅が、二人の主婦の間に、おいそれと実現するはずもない。そのうち逸枝には、「天啓」が訪れて、快調

に仕事が運び、まず1936年10月に『大日本女性人名辞書』を出版。続いて1938年6月には、代表作の一つ、『母系制の

研究』が世に送られる。大作完成の過労から立ちなおろうとして、逸枝はまた遍路を思い立つ。しかし事情が許さないまま

に、実際に旅に出る代りとして本書を書いたのだった((57))。

後のことになるが、平塚雷鳥(1886年~1971年)は、昭和9年(1934年)4月のある日、「突然(とつぜん)、四國遍路(こくへんろ)への誘(さそ)ひをかけられました。今考(いまかんが)へるとあの時(とき)は久(ひさ)しい間(あいだ)の病苦(びゃうく)や御仕事(おしごと)の上(うへ)の勞苦(らうく)や不安(ふあん)で、たいへん煩悶(はんもん)してゐられたに相違(さうゐ)なく、(中略)新(あら)たな精進(しょうじん)を續(つづ)けようといふ火(ひ)のやうな祈願(きぐわん)が、この四國遍路(こくへんろ)の決行(けつかう)であったのでありませう。しかし折角道(せっかくみち)づれに選(えら)ばれたわたしが、折(をり)あしく病中(びょうちゅう)であり、又家庭(またかてい)の支障(ししやう)も伴(ともな)つて、光榮(くわうえい)ある役目(やくめ)を果(はた)すことが出来(でき)なかつたのは、何(なに)とも残念(ざんねん)であり、又濟(またす)まないことであつた。((58))」と回想している。

逸枝の度重なる四国遍路への思いについて、河野氏は、「下層の民衆が、生涯を通じて結実しえなかった形而上界をもとめて四国八十八ヶ所をめぐる。多くの人が行路なかばにして倒れ、弘法ゆかりの地は、放浪する者の死を誘った。この旅の重みを経なければ、至りえぬ世界というものがある。魂はそのような世界にむかって憧れでていく。まぼろしの世界をわがすみ家としなければ蘇生しえない生命。これは高群逸枝の内部を織りつづけた精神の核である。((59))」と解説している。

昭和13年(1938年)出版された『お遍路』で、逸枝は「どんな不信な者でも、足ひとたび四国に入れば、遍路愛の雰囲気だけは感ぜずにはいられまい。ここでは乞食同様のみすぼらしい人であろうが、病気で不当な虐げを受けている人であろうが、勝ち誇った富家のお嬢さんであろうが、互いになんの隔てもなく、出会う時には必ず半合掌の礼をする。これは淡々たる一視平等の現われで、世間的な義理や人情の所産ではない。((60))」と「遍路愛」に言及するに至っている。昭和14年出版の『遍路と人生』では、遍路愛を「人生の新標語」と提唱している真言宗豊山派の元管長富田純の長文を紹介している。そこには、「遍路愛」という言葉のいわれやその意味合いが詳しく説かれ、結びには「遍路には相互愛と平等愛と犠牲愛との三つが、現に完全に行はれてゐる。((61))」とある。この引用をとおして、逸枝は、一個の人間の生き方の問題として望ましい、好ましい姿を四国遍路に見たとし、「遍路愛」の世界を敷衍(ふえん)して語っている。

<注>

①高群逸枝『火の国の女の日記』P23 1965

②堀場清子「解説」(高群逸枝『娘巡礼記』P251 1979)

③前出注① P133

④前出注② P246~247

⑤前出注② P246

⑥前出注② P246

⑦高群逸枝『娘巡礼記』P12 1979

⑧前出注⑦ P16

⑨前出注① P139

⑩堀場清子「高群逸枝・一切愛を求めて」(『大法輪』P111 1979)

⑪前出注⑦ P21

⑫高群逸枝『お遍路』 P15 1987

⑬前出注⑩ P112

⑭河野信子『火の国の女・高群逸枝』P18 1977

⑮前出注⑦ P29

⑯前出注⑦ P36

⑰前出注⑦ P83~84

⑱八幡浜市誌編纂会編『八幡浜市誌(市政50周年記念版)』P732 1987

⑲前出注⑦ P85

⑳高群逸枝「巡礼行」(『高群逸枝全集 第9巻』P87 1978)

㉑前出注① P145

㉒前出注⑦ P94

㉓前出注⑦ P95

㉔前出注⑦ P108

㉕前出注⑩ P113

㉖前出注⑦ P161

㉗前出注⑦ P177

㉘前出注⑦ P147

㉙前出注⑦ P102

㉚前出注⑦ P115

㉛前出注⑦ P116

㉜高群逸枝「遍路の秋」(『高群逸枝全集 第9巻』P150 1978)

㉝前出注⑦ P155

㉞真野俊和『旅のなかの宗教』P154 1980

㉟前出注⑦ P181

㊱前出注① P146

㊲寒竹彦文『仏教徒 四国88ヵ所巡礼賛歌』P95 1992

㊳前出注⑦ P109

㊴前出注⑦ P110

㊵前出注⑦ P112

㊶前出注⑦ P163~164

㊷前出注㉜ P149

㊸前出注⑦ P204~205

㊹前出注⑦ P209

㊺前出注⑦ P211~212

㊻前出注⑦ P91

㊼愛媛県史編さん委員会編『愛媛県史 文学』P890 1984

㊽前出注⑫ P15

㊾堀場清子「解説」(『お遍路』P280 1987)

㊿前出注② P258

(51)高群逸枝「わが青春の記」(『高群逸枝全集 第9巻』P142 1978)

(52)村上護『遍路まんだら』P147~148 1986

(53)前出注㊾ P280

(54)前出注⑭ P15

(55)前出注① P254

(56)前出注⑭ P15~16

(57)前出注㊾ P281

(58)平塚雷鳥「跋文」(高群逸枝『お遍路』P3~4 1938)

(59)前出注⑭ P17~18

(60)前出注⑫ P63

(61)高群逸枝『遍路と人生』P110~118 1939

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索