データベース『えひめの記憶』

面河村誌

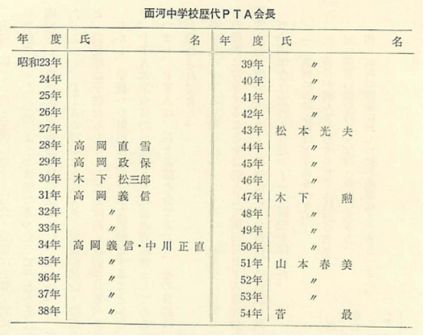

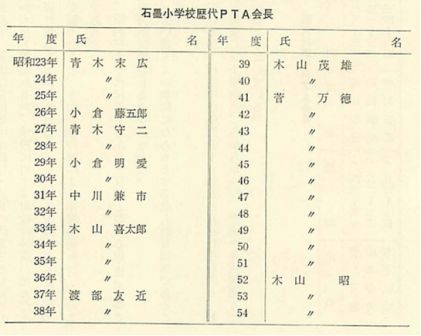

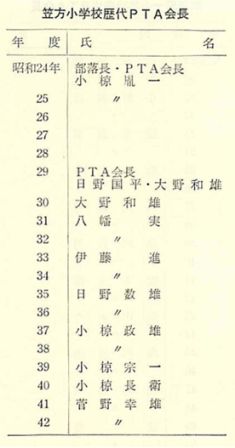

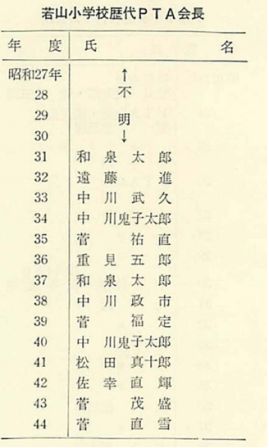

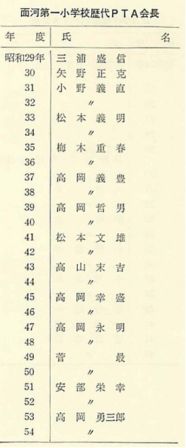

(五) PTA活動・愛護班活動

戦後の新教育の発展とともに発足した教育団体の一つとしてPTAがある。過去においても各学校には父母の会・母会・後援会などがあり、なんらかの形で学校の設備等のために寄付後援することであった。

渋草小学校の沿革史によると「昭和一〇年一〇月一二日教育振興会発会す。」とある。また同十一年度に「教育振興会ノ充実により漸次校下一般人衆ノ思想と教育に対する理解を深める事を得たり。」「教育振興会に婦人部を設置す。」と記述されている。詳細な活動内容は不明であるが、保護者に対して教育理解への啓蒙的活動が行われたことがうかがわれる。

その後のこの会の消長は不明である。

戦後、日本では、アメリカ教育使節団の勧告により紹介され、PTAは極めて短期間に全国の小・中学校のすべてに設置された。

当初、新しい六・三制に対する施設・設備は公費で間に合わず、貧困な自治体では教材・教具の予算さえも組めない状態であった。このような情勢であったのでやむをえなかったと思われるが、学校に対する財政的後援がだんだん固定化し、学校後援団体的性格が強まった。したがって、寄付集めなどが行われるような問題点を持つようになった。しかし、PTAの功績は実に大きく戦後の施設・設備を補ったこと、また奉仕作業による環境整備を行ったこと、混乱時に子供たちを守ったことは高く評価されるべきである。

しかし、学校への財政援助面を主な活動とすることから、昭和三十年代後半ごろから、反省と改造の機運が起こり、PTA本来の目的が確認され社会教育団体としてのあり方が討議されるようになった。

つまり、PTAは、親と教師の会であって、その目的は、よい親・よい教師になろうとする成人教育団体であることが確認されてきた。

各学校のPTA活動状況の主なものは、沿革史に記載しているが、村内の各単位PTA相互の連絡提携を図り、教育の振興に寄与することを目的として面河村PTA連合会を結成し三十年初めごろから年一回、会場を各校順回りで研究大会を開催し、テーマ研究により会員相互の意識を高めるようにしている。

五十四年度は次のようなテーマで研究を深めた。

一 家庭における躾はどうあるべきか。

二 会員が進んで参加するPTA活動のあり方。

三 学習活動を高める父母と教師のあり方。

四 地域の実態に即した校外指導はどうあるべきか。

愛護班活動

子供の健全な育成のためには、やはり地域の親たちが暖かく守り育てていくことが必要である。そこでPTA活動と並行し、愛護班活動にも努力が行われている。

活動況状

○地域子供会の育成(各種団体と協力) ○レクリェーション活動 ○交通・水難事故防止(水泳場整備、監視) ○不良化防止活動(剣道会・珠算会) ○班員の学習活動(PTAと並行)

山村の過疎化により、PTA活動と愛護班活動の区別がされにくくなりつつある。また、子供のいない家庭も健全な青少年の育成に協力的である。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索