データベース『えひめの記憶』

面河村誌

(一) 学校行事

一、修学旅行

二、学芸会

三、運動会

四、村内陸上競技記録会

五、遠足

六、臨海学校

七、少年自然の家

八、少年式

九、就職生激励会

一〇、その他の行事

1、農繁休業

2、出征兵士遺家族……奉仕活動

3、毛皮、ドングリ、茶の実等の供出

4、出征兵士の見送り……参列

5、慰問袋の発送

6、興亜奉公日

小学校における学校行事を拾い上げてみると、過去においても現在と同じ行事がかなり古くから行われていた模様である。しかし、正確な記録は少なく、わずかに石墨小学校に現存する記録を中心に以下記すこととする。

一、修学旅行

修学旅行が、計画的、継続的に学校行事として行われだしたのは昭和二十七年度からであり、三十二年度からは、村内の小学校が連合して実施するようになった。

行き先は年度によって変わっているが、高松方面、広島方面、別府・阿蘇方面などが主になっている。

しかし、古く大正十年、十一年と、十三年に学校長が引率して、松山へ三泊四日の修学旅行を実施したり、昭和二年、松山で開かれた全国博覧会見学のため四泊五日の修学旅行を実施したことも記録されている。

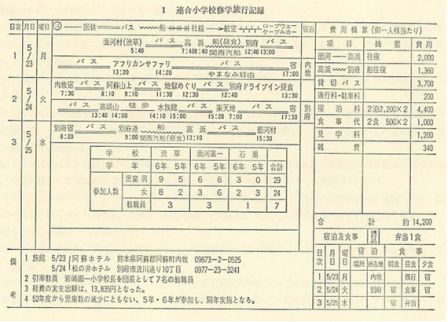

参考までに昭和五十二年度村内三校迪合の実施記録と、面河中学校の実施記録とを載せることとする。

二、学芸会(学習発表会)

学芸会は、かなり古くから力を入れた学校行事として行われていた模様であるが、学校によって校舎等の都合で中断されていたこともあり、石墨小学校では昭和五年二月、再び行われるようになり、補習学校と合同にて実施した記録がある。

古い記録によると、大正十年三月、学校を休業にして学芸会を実施する旨の届を学校長より上浮穴郡長あてに提出しているものがある。

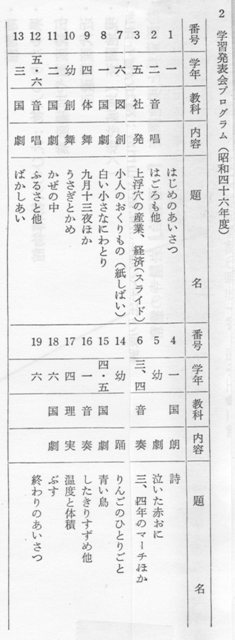

昭和四十四年から名称が学習発表会と改められて、内容も学芸会当時の唱歌、合奏、踊、劇などから、その名の示すとおり、国語、社会、理科、音楽など、ふだんの学習内容が多く盛り込まれたものになっている傾向がみられる。

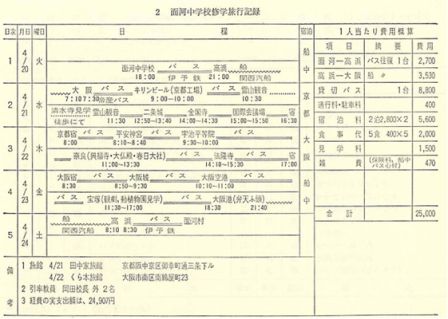

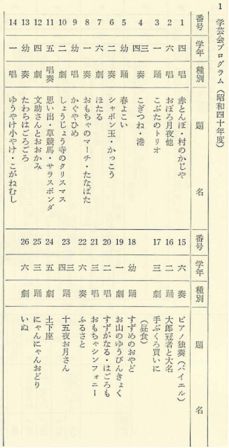

参考までに、その両方のプログラムを紹介する。

三 運動会

運動会もまた学校の大行事としてかなり古い歴史をもっている。

石墨小学校では、大正十四年十一月校舎改築記念として第一回運動会を実施した記録がある。

各種の行事が戦争の激化に伴い、あるものはすたれ、あるものは中断されているなかで、この運動会だけは昭和二十年、終戦の年を除いてはほとんど行われている。しかし、内容はやはり時代を反映してかなり変わったものになっている。

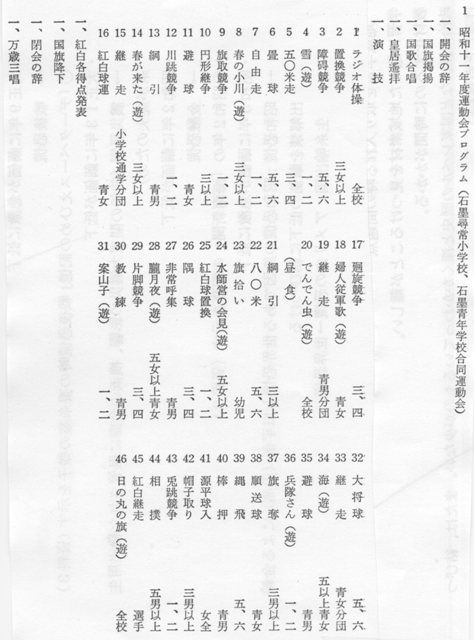

次に戦時色がしだいに濃くなっている昭和十一年度のプログラムと、本年(昭和五十二年度)のものを掲げることにする。

四 村内陸上競技記録会(合同運動会、競技大会)

運動会とともにかなり古い歴史をもち、また戦時中も児童の体力錬成をねらってほとんど続けられたものである。

これも頼るべき記録とてじゅうぶんではないが、だいたいの変遷をたどってみると

1 昭和四年ころ、「村内小学校児童競技会」が杣川小学校において行われていた。これは昭和二十年の終戦の年には、実施されていないが、二十一年にはもう復活している。

2 昭和二十二年から「村内合同運動会」と呼ばれて記録されているが、内容の変化はつまびらかではない。

3 昭和二十九年からは男、女の「村内小学校ソフトボール大会」が開催されている。

4 年度ははっきりしないが、以後「連合運動会」「体育大会」などと名称が変わりながら、しだいに体育行事が盛んになり、四十年には九月と十月にそれぞれ「村内球技大会」と「村内陸上競技大会」が開かれている。

5 競技会の過熱化に伴って、全国的に各種の弊害も認められたところから、小学校の対外試合が禁止されたので、四十二年から、県下的に「記録会」として近隣の学校間で行われるようになった。

以後本村においては秋一回村内小学校の記録会として毎年面河第一小学校で行われている。

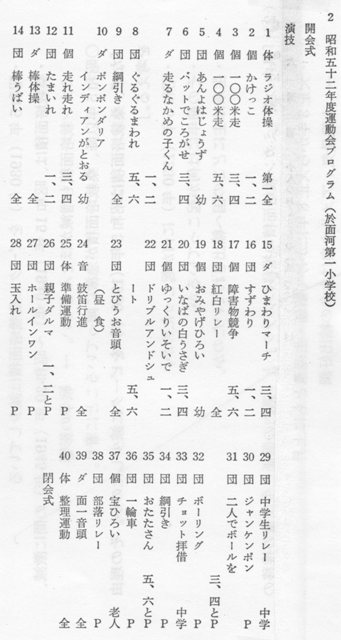

次に現在行われている村内小学校記録会における最高記録と、その記録保持者を(参考までに県標準記録と共に)掲げることとする。

五 遠足

運動会・学芸会は、前述のとおりかなり古くから行われていたようであるが、遠足については、ようやく昭和九年度において初めてその記録に接することができた。校外教授「遠足」として村内をはじめ近隣の村々へ出かけたようである。

その主な目的地としては、石墨小学校からは、渋草方面・里森峠・石墨山・直瀬・井内峠・御三戸・岩屋寺などとなっており、現在と異なり低学年からかなりの里程を歩いている。ある年の記録によると一、二年六キロ三年以上二〇キロとなっている。

また戦時中は「大歩行会」と呼んで鍛錬のためにしばしば長距離を歩く行事がもたれていたようである。

六 臨海学校

戦後各地の学校で盛んに行われた臨海学校が、本村では昭和二十六年度から夏休み中、あるいは夏休み直前に二泊三日くらいの日程で行われるようになった。山村の子供たちを、集団訓練をかねて海に親しませ、併せて水泳の指導をとのねらいからであり、子供たちにとってはかなり楽しい行事であったものに違いないが、指導者にとってはずいぶん苦労と心配の多いものであった。

次に、その実施計画の一部を掲げてみるが、準備物や、日程の細かさの中に、かなり細心の注意が払われていたことがうかがわれる。

臨海学校実施計画(抄)

一、期 日 昭和四十四年七月二十二日~二十四日(二泊三日)

二、参加者 三年生以上 三九名 引率者 七名

三、実施地 温泉郡中島町 大串の浜(大串荘)

四、目 的

1 水泳指導 2 団体訓練 3 見学 4 動植物の採集・観察

5 レクリエーション

五、費 用 一人一二〇〇円

六、準 備 救命用具(救命ボート・浮袋・ローブ・浮丸太・ボール)

警戒標識(旗竿・水温計・呼子・浮標・メガホン)

七、水泳用具 男 海水パンツまたは白いパンツ

女 海水着またはシュミーズ

なお、昭和四十八年度からは村内の小学校が連合で行うことになった。

七、少年自然の家

昭和四十六年十月本村旧若山小学校のほか、宇摩郡新宮村、東宇和郡野村町、続いて四十七年八月に北宇和郡津島町に、それぞれ「少年自然の家」が開設された。これは、子供たちの健全な心身の育成とともに、自然の中に伸び伸びとした活動をさせ、同時に、寝食をともにする生活経験を与えようとするものであり、それぞれ遊休小学校が利用されている。

本村小学校においては過去前述の臨海学校を永年実施してきたが、五十年度からこの施設利用に参加することになり、まず五十年度三校連合で「面河少年自然の家」を、五十一年度には「大三島少年自然の家」を利用した。しかし、児童数の減少から、修学旅行とこの少年自然の家を一年おき交互に五、六年生の参加で実施することになったので、五十二年度は修学旅行を、五十三年度には「面河少年自然の家」を利用することになっている。

一方、面河中学校では、自然に親しみ、心身を錬磨する目的をもって石鎚登山を毎年実施していたが、五十一年度から「大三島少年自然の家」を利用することになった。

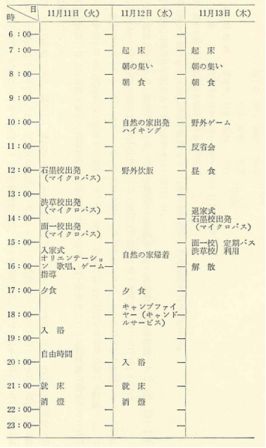

次に五十年度における村内連合小学校と五十二年度中学校のこれが実施状況を紹介する。

一 連合小学校「面河少年自然の家」実施状況

1 期 日 昭和五十年十一月十一日~十三日(二泊三日)

2 参加者 渋草小 五年 男七 女七

六年 男七 女四 二五名

面一小 五年 男五 女八

六年 男四 女一〇 二七名

石墨小 五年 男三 女二

六年 男二 女三 一〇名

引率教員 一二名

3 実施経費(一人当たり) 一、八四一円

5 反 省

集団での合宿体験は初めてであり、とても効果があった。

修学旅行とちがって、友愛、協力、責任、奉仕の心を育てるのに絶好の機会であり、場所である。

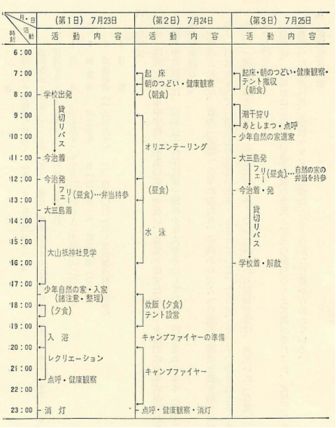

二 面河中学校「大三島少年自然の家」実施状況

1 期 日 昭和五十二年七月二十三日~二十五日(二泊三日)

2 参加者 第二学年 男一二 女一六 計二八名(全員)

3 実施経費(一人当たり)二、四〇〇円(但し交通費は村費補助)

4 日 程

八 少年式

満一四歳を迎える中学校二年生の成長を祝い、自覚を促すために、全国的に少年式が行われている。

面河中学校では、昭和三十八年度第一回の少年式を挙行して以来、回を重ねて本年(五十二年)二月第一四回の式典を挙行した。

一四歳といえば、昔の「元服」の年に当たり、子供から大人への成長の階段を登り始めたたいせつな時期、法律上も一四歳をもって「刑事上の責任がある」とされている。そこで、その年の春を迎える立春の日にこの式典が行われ、一四歳を迎える中学二年生たちは多くのかたがたから祝福を受け、お互いに「自覚」「立志」「健康」を誓い合うわけである。

当日は、村長をはじめ村内有志多数の来賓と父兄の参列のもと式典が挙行され、式後二年生のもちつき、学校、全家庭への記念植樹、全校マラソン大会などなど多彩な行事が行われている。

九 就職生激励会

中学校を卒業して直ちに就職する生徒を激励する会である。

卒業式を間近に控えた三月、村長はじめ多数の来賓出席のもと、記念品を贈り、激励をするわけである。そのあと、茶話会・レクリエーションを行ったり、また年により魚つり大会などを行ったりして楽しい一時を過ごす行事が行われている。

一〇 その他の行事

現在はなくなっているが、戦前から戦後にかけて、あるいは戦争の産物として行われていたものの中から、それぞれ特色のあるものを拾い出してみることにする。

1 農繁休業

村内ほとんどの家庭が農業を営んでおり、立地条件からして農繁期の繁忙は特に激しいものがあり、子供たちもふだんからそれぞれ手伝いをしてりっぱにお役にたっていたわけである。そこで、田植え時期には、家庭実習という名目で学校を休業にして手伝いをさせていた。

昭和十五年から戦争のために農家の働き手が少なくなり、いっそうその必要もあり、学校としては田植え時期と秋の収穫時期の年二回の農繁休業を実施している。期間はだいたい一回一週間程度であったが、終戦前後は各二週間実施して家業の手伝いに従事させている時代もある。農家にとっては大助かりでもあり、子供たちにとっても親ととも に働き、親の日ごろの苦労も体験しながら、農業への理解も深められてよい機会であったと思う。

戦後もずっと続けられていたが、期間は漸減の方向に進み、昭和三十七年度を最後に打ち切られている。

2 出征兵士遺家族家庭農作業手伝いなど、各種勤労奉仕活動

戦争がしだいに激しくなるとともに、ますます農家の働き手は少なくなり、加えて食糧をはじめすべての物資の増産が叫ばれだしたために、小学生もその手伝いをと、出征兵士の遺家族の手伝いや、山からの木炭、木材の搬出などに勤労奉仕をしたものである。

子供たちにとっては、かなりの重労働であったものと思うが、教師の引率指導でよく働き、りっばに役にたっていたものである。

なお、校区内の収穫の終わった田んぼを回って、落穂拾いなどもして食糧事情の困難な時期に奉公の一端を担ったものである。

3 毛皮・ドングリ・茶の実などの供出

やはり、戦時中の物資不足の時節に、軍部をはじめ各方面からの要望に応じて、子供たちの手でできる奉公をしたものである。

○兎の毛皮の献納・供出

子供たちの手でできる養兎を奨励し、その毛皮を軍需物資として献納したり、供出したりしている。

○ドングリ・茶の実・ホガ・南瓜・さつまいもの供出

山野・畑をかけめぐり、あるいは学校の運動場も耕して畑作りなどしていろいろなものを供出した。

4 出征兵士の見送り、英霊の出迎え、村葬の参列

戦争の激化に伴い、応召する人も多くなり、一方戦死された人も多数あり、村では戦死者の葬儀を村葬として実施していた。

この出征兵士の見送り、英霊(戦死者の遺骨)の出迎え、あるいは村葬には村民多数が参加したものであるが、小学生もあるいは全員が、あるいは代表が教師引率のもとで参加している。

5 慰問袋の発送

お国のために、我が家庭、我が身を犠牲にして、しかも遠く異郷の地に戦う人々を慰めなくてはと、一般家庭、婦人会などとともに、小学校でも日用品・食糧品・激励慰問作文・図画作品などを袋に入れて慰問袋と称し、それらの人々に送ったものである。それらを受け取った見ず知らずの人からお礼の手紙なども届けられて、親しくさらに文通を続けるようなほほえましい光景もままあったものである。

6 興亜奉公日

臨戦体制が進んできた昭和十四年九月から、毎月一日を興亜奉公日と定め、心身の練磨と奉公の精神を涵養しようとして、暁天動員と称し、早朝に集合させ神社参拝、訓辞、境内清掃、体操などを行っていた。

|

連合小学校修学旅行記録 |

面河中学校修学旅行記録 |

学芸会プログラム(昭和四十年度) |

|

学習発表会プログラム(昭和四十六年度) |

昭和四十一年度運動会プログラム(石墨小学校、石墨青年学校合同運動会) |

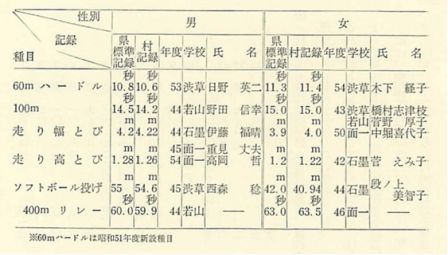

昭和五十二年度運動会プログラム(於面河第一小学校) |

|

記録保持者 |

臨海学校日程 |

面河少年自然の家 日程 |

|

大三島少年自然の家 日程 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索