データベース『えひめの記憶』

面河村誌

(七) 青年学校

文部省は、実業補習学校を改めて青年学校を設立する「青年学校令」を昭和十年四月一日公布した。本県ではこれに基づいて「青年学校令施行細則」を定め、続いて「青年学校学則標準」なる通達を出し、同年十月一日、県下一斉に三七九校が、ほとんど小学校に併設の形で開校された。

本村においても、村内六小学校にそれぞれ付設されて開校した。

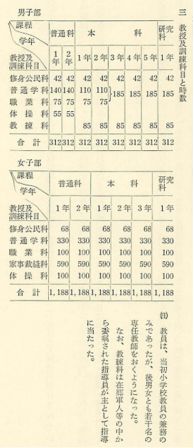

面河村では杣川尋常高等小学校の「昭和一〇年度学校教育一覧」によると青年学校の編成状況は次のようである。

その後の状況は資料不備のため不明である。

『愛媛県教育史』から当時の青年学校教育の一端を記すこととする。

一 目的 青年学校は、男女青年に対し其の心身を鍛錬し徳性を涵養すると共に、職業及実際生活に須要なる知識技能を授け、以て国民たるの資質を向上せしむるを目的とする

二 課程、教授期間および入学資格

普通科 男女とも二か年 尋常小学校卒業者

本 科 男子 五か年 (普通科修了者 高等小学校高等科卒業者)

女子 三か年 同右

研究科 男女とも一か年 青年学校本科卒業程度の教養ある者

三 教授及訓練科目と時数

(注) 教員は、当初小学校教員の兼務のみであったが、後男女とも若干名の専任教師をおくようになった。

なお、教練科は在郷軍人等の中から委嘱された指導員が主として指導に当たった。

四 教授及び訓練時刻

農繁の期間を除いて開校せられ、当初はすべて夜間のみに授業を実施していたが、後、一週一日の昼間、二日は夜間となり、臨戦態勢に入って教練科の重視と共に、昼間二~三日となっていった。

五 服装

夜間のみ授業の行われていた時代は制服の定めはなく、したがって思い思いの不揃いなものであったが、教練科が重視されだした頃から、軍服とよく似たカーキ色(国防色と呼んだ)の上下服に戦闘帽(戦時中の軍人と同じようなもの)、巻脚胖といった軍隊色の服装に統一された。

六 義務制化

勤労青少年に対する教育制度は、青年学校の発足によって一応確立されたが、不就学者がかなりいた。そこへ軍事的見地からの要望も加わり、政府は昭和十四年四月、新しい青年学校令を公布し、義務制を実施した。

七 発展的解消

軍事教練を最重要視した青年学校教育は、終戦と同時にそのよりどころを失い、生徒の登校も常ならず、大きな受難時代を迎えたが、それでも教師の大変な苦労によってなんとか維持され、昭和二十二年度六三制が施行されて新制中学校の発足するまで存続された。そして、新制中学校の発足と同時に、本科一年修了者中、希望者は中学校三年生に編入されて青年学校の幕は閉じることになった。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索