データベース『えひめの記憶』

面河村誌

四 大野氏と大除城

鎌倉時代から戦国時代の終わりにかけてのおよそ四〇〇年間、伊予国の中心となるのは河野氏である。

河野氏の支配する浮穴郡久万郷・小田郷の地は一二〇〇メートル以上の四国山脈を距てて土佐国の吾川・高岡の二郡と接しているため、土佐側がよほどの決意をもって侵略して来ないかぎり、安全であった。したがって天下争乱の中にあっても小田郷を持つ日野・林・土居・安持の四家、久万郷の舟草・明神・山之内・政岡・森・立林・菅家・梅木・山下らの一八家も、安らかに所領を治めていた。

それが、幡多郡中村を根拠とする公家一条氏が戦国大名に成長して近隣の土豪たちを配下に繰り入れてくると平和は破られた。土佐側から国境線を越えてしばしば侵略、小ぜり合いが行われるようになってくる。

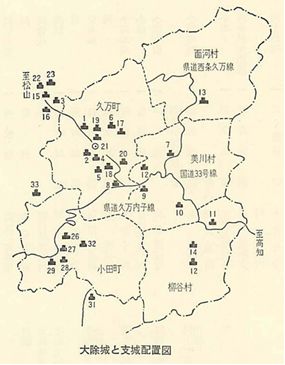

河野氏はこれを防ぐため、郷民の希望にこたえて明神村に大除城を築いた。現在の国道三三号線が松山に向かって久万町を過ぎ、西明神に入ろうとする辺りの川向こうの高さ二〇〇メートルの山頂に作られたので、大除とは、「大いに敵を払い除く」という意味であった。久万・小田郷ではこの大除城を中心に三〇余の支城を要所要所に作って、土佐勢に備えた。

土佐国にも主力の交替があった。天文八年(一五三九)に長岡郡岡興に生まれた長宗我部元親は長ずるにしたがってしだいに鬼才を発揮し、永禄七年(一五六四)には土佐の中央部を支配していた本山氏を滅ぼして、久万郷に接する吾川郡の南部一帯をその手中におさめるに至った。

その威力はとうてい一条氏の比ではなく、名家一条氏の滅亡も近いと思われた。

破竹の勢いの元親が目指すものは土佐一国の支配から、さらに四国の統一である。これに対する伊予国の河野氏は衰亡の一路をたどっており、とうてい久万・小田郷民の安全は期せられない。小田郷の四家、久万郷の一八家らは相談の上、勇猛のほまれ高い喜多郡宇津の城主大野直家を大除城主に迎え入れてその指揮を仰ぐことになった。

直家はまた朝直とも呼ばれ、大除入城の年月は明らかでないが、大除三代といわれるように直家・利直・直昌と三代にわたって久万小田の地を守った。直昌のとき、天正十三年(一五八五)の春に主家湯築城の河野通直が元親に降参し、八月には豊臣秀吉の四国征伐を受けて元親とともに通直も降参したので大除を開城した。なお直昌は天正十五年に主家の通直が伊予国を去り安芸国竹原に落去したのについて行き、その地で死去した。

河野氏について記した「予陽河野家譜」というものを見ると、天正二年(一五七四)に長宗我部元親と大除城主大野直昌との間に笹ヶ峠の戦というものがあったことが記されている。笹ヶ峠は今日の大野ヶ原であるといわれる。

直昌の弟に喜多郡菅田城主大野直之という者があったが、これがひそかに土佐の元親と手をにぎって主家筋の湯築城主河野通直に叛いたので、河野は五千余騎の兵を送って直之を攻めた。

長宗我部方は元親の妹婿の波川玄蕃という者に八百余騎をつけて伊予に送り、直之を援助させたが、これに対して中国の毛利氏は河野を助けて宍戸隆家・吉川元春・小早川隆景らの部将に一万余騎をつけて送ったので、土佐方は大いに恐れて降伏した。

直之は死罪に処せられる所であったが、河野家では兄直昌の日頃の忠勤振りに免じて寛大な処置をとり、小田で三百石余を与えて住まわせ、その行動を直昌に監視させることにした。しかし直之はこの処置を不服として、ひそかに妻子をつれて小田を出て土佐にのがれ、元親をたよった。

あくる天正二年八月に、元親の使者西村左近が大除城に来た。そして、

「直之も前非を悔い、また妻子や家来たちも他国の生活の不便を訴えているので、何とか河野家に取りなして、もとの菅田城に帰れるように、はからってほしい」

という書面を直昌に差し出した。これに対し直昌は元親の計らいの労を謝したが、翌月の閏八月上旬に、西村は再び大除城を訪れて、

「兄弟の和解はまことに喜ばしい、ついては今月の下旬、直之をつれて予土国境で会見し、隣国のよしみを通じたい」

という元親の書面を手渡した。そして西村との話し合いで、時は閏八月二十五日、所は予土国境の笹ヶ峠と決められた。

その当日、元親ははるばる直之を連れて笹ヶ峠の甫見江坂まで、また直昌方はそこから五〇町ばかり離れた樋ヶ崎まで出向いた。そして互いに連絡をとり合って会見場所へと進んだとき、突如として草むらの茂みから土佐方の伏兵二百余人が閧の声を上げて、久万山勢めがけて攻撃して来た。

まったく思いもよらぬことである。不意をつかれた直昌方は、それでも応戦の態勢をとって防戦に努めたが、土佐方の術中に陥り、直昌の弟東筑前守はじめ七十余人のくっきょうの武士たちが相次いで討死するという大損害を受けた。しかし流石に大野直昌は知勇兼備の将であった。一族の尾首掃部・尾崎丹波・土居式部・日野九郎左衛門らと力を合わせて勢力を挽回して土佐勢を切り崩し、相手方の死傷も八十余人に及んだ。ついに甫見江坂の東まで土佐勢を追い散らし、勝閧をあげたというのである。

この戦いの模様を、さらに詳しく記したものに久万・小田の旧庄屋家に伝わる「熊大代家城主大野家由来」とか、「大野直昌由諸聞書」などがある。しかしこの戦いについてはいろいろ疑問がある。事実とは受け取れぬふしがある。藩政時代に久万・小田地方の各村々の庄屋となった家筋は大野家の家臣の子孫が多いので、あるいは先祖の功業を誇るため作られた部分が多いのではないかと考えられる。だが、この天正二年あたりから急に大除城主大野家が衰えて来たこと、現に大野ヶ原という地名が残っている事実などから見て、このとおりの戦いはなかったにせよ何か土佐方との間に衝突のあったことが想像される。

なお「大野家四拾八家之次第」によると大除城配下の支城は次のようである。

浮穴郡荏原之郷熊之庄野尻之里

一 大余家城 大野山城守

但屋敷槻之沢 一家中者槻之沢掉谷菅生之内二有之

熊東明神 一 船 山 城 城主 船艸出羽

但屋敷東明神窪

同西明神 一 越木甫気城 同 山之内 丹波

同久谷 一 葛 掛 城 同 明神清右衛門

同入野 一 天神森城 同 梅木但馬

同野尻 一 池 峠 城 同 渡部左馬之助

同畑ノ川 一 高 藪 城 同 船艸五兵衛

但歴敷長野

同七鳥土州境 一 鷹 森 城 同 越押帯刀

同露之峯 一 尾 首 城 同 尾首掃部

同大川 一 石 本 城 同 梅木馬之丞

但屋敷梅ノ木

同日野浦 一 銭 尾 城 同 菅新左衛門

同久主 一 松 岡 城 同 重頭数馬

同有枝 一 鷹 森 城 同 佐伯重兵衛

同昼之野土州境 一 若 山 城 同 菅内蔵之丞

但家来ニ加藤治郎与申剛力有、鹿之角

を一束折ニいたす

同西谷 一 天 神 森 同 山下重兵衛

同窪野 一 真 城 同 森 讃 岐

同久谷 一 勝 山 城 同 鳥越左門

同畑之川直昌下屋敷 一 上 之 段 武市近江

同野尻 一 柳 小 路 大家又兵衛

同東明神 一 笠 松 城 靏原三郎兵衛

同 一 野 尻 山口順甫

同菅生 一 仲 露口清左衛門

荏原 一 西 町 城 城主 平岡左近

同 一 東 町 城 同 政岡右京

伊与郡 一 高 岸 城 同 西原斎兵衛

同 一 森 ヶ 城 同 熊権兵衛

小田本川 一 町 村 城 同 土居下野

小田 一 日 野 城 日埜孫六

小田中川 一 戸 井 城 大野近江守

但後宇津城江替家

小田寺村 一 赤 岩 城 同 東筑前守

附人 安持備前

小田 一 惣 津 城 同 大野九郎兵衛

同小屋土州境 一 崎 森 城 同 林勘解由

同 忠左衛門

同土州境 一 路く路城 同 小倉丹後

宮田右京

大洲 一 宇 津 城 同 尾崎七郎

後寺村城江持家

同若宮先城主宇都宮弥三郎 一 亀 ヶ 城 同 大野直行

附人 靍沢右衛門

同内之子 一 龍 王 城 同 喜土六郎

附人 日下八郎兵衛

同断 一 曽 根 城 同 曽根高政

大洲豊ヶ森 一 豊 ヶ 城 同 鎌田甚六

宇和土州境 一 川原淵城 同 川崎佐右衛門

石田武兵衛

宇和北ノ川土州境 一 森 城 同 荒川大覚

浅井重治郎

同鳥越村 一 大 森 城 同 土居式部

安部伊勢

同惣川土州境 一 君 ヶ 城 同 吉沢善兵衛

溝口喜兵衛

同上ヶ石土州境 一 亀 城 同 近沢左兵衛

高越源八

同 一 日 振 城 同 樋土行兵衛

亀井万作

もっとも当時の城というものは大除城にしても近世の城郭建築のようなものではない。武士といっても平時には城地の近くの平地に居宅を構え農耕のかたわら軍事の訓練をし、戦争となると住居を引き払って兵糧・武器を運び上げて城地に立てこもる手はずだったと思われる。したがって城というよりも、「かきあげ」又は「とりで」と呼ぶにふさわしい手軽く築き上げた城塁で、あり合わせの材木で周囲に柵を立てめぐらし、見張りと防禦に当たる程度であった。なお若山城主菅内蔵之丞は、笹ヶ峠の討死七十余人の一人であったと記されている。

さて大除開城後、大野氏配下の牢人で、この村に移り住んだ人たちは「熊大代家城主大野家由来」によると次のようである。

北坂へ 高岡帯刀 笠方へ 佐川内蔵之介

ととろへ 赤松左近 岡田屋敷へ 佐川左右衛門

大成へ 松室美濃 若山へ 寺西遠江

同 名本左近 同 宮原蔵人

同 黒川久太郎 草原へ 中川主膳

渋草へ 松室美作

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索