データベース『えひめの記憶』

双海町誌

第三節 地域福祉①

一 地域改善事業

一八七一(明治四)年、身分解放令が出され、長く国民を支配してきた封建的な制度が廃止された。しかし、実態としての身分差別を解消する政策はなされず、一部の地域の人たちは依然として低い身分のまま置かれ、結婚・就職などに差別が残された。

こうした状況を改善するため、一九六九(昭和四十四)年に同和対策特別措置法が施行され、部落差別を解消する諸施策が開始された。この措置法は、それまで行政サービスが十分受けられない劣悪な環境に置かれたままだった地域の環境を改善しようと、地方自治体の予算的負担を伴わない方法で事業を行う画期的な法律であった。この法律は、一〇年間の時限立法であったが、三年間延長され、一九八二(昭和五十七)年三月まで取り組まれた。また、残された問題を解決するために、新たに地域改善対策特別措置法が一九八七(昭和六十二)年三月までの時限立法として施行された。

更に、地域改善対策特別措置法の期限切れに伴って事業の成果を見直した結果、残事業があることを考慮して真に必要な事業に限った財政上の特別措置法として「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が一九八七(昭和六十二)年四月から五年間の最終時限立法として制定され、事業に移された。

しかしそれでも、就労対策・産業振興・教育啓発等の面で一層の取組が必要であるとされて、一九九二(平成四)年三月から更に五年間の延長が図られた。加えて、経過措置として継続事業に限っては、二〇〇一(平成十四)年三月まで延長されることとなった。

本町における地域改善事業は、生活基盤・産業基盤の整備を図るため、町道・農道・墓地などの整備や住宅新築資金等の貸付などを行った。

二 双海町人権対策協議会

一九六一(昭和三十六)年四月、差別感に基づく同和問題を解決し、同和地区の経済的な低位と住宅環境の改善を目的とした同和対策事業の進展を図るため、愛媛県同和対策協議会が発足した。この協議会の設立に当たり、愛媛県は、創立大会への援助を市町村に要請するなど大きく後押しした。また、協議会の初代会長には松山市社会福祉協議会会長宇都宮孝平氏(松山市長)が選任され、県民運動として活動が始まった。

その後、愛媛県同和対策協議会は、「行政と共闘」「教育と連帯」「対話と協調」をスローガンに愛媛県との連携を深め、県知事が会長に就任し、市町村における支部組織編成に取り組むなど活発な活動を展開した。

一九七〇(昭和四十五)年八月には、大阪府などからの解放同盟のオルグ活動が本町など県内各地で行われ、これを契機として同年九月、愛媛県同和対策協議会の指導のもとに、当時の仲野町長を会長とする双海町同和対策協議会が結成された。設立目的は、地区住民の市民的権利と自由を確保して完全解放に至る取組を行うこととし、この目的に賛同する者をもって組織した。一九七六(昭和五十一)年四月には、愛媛県同和対策協議会に加盟した。

加盟後は愛媛県同和対策協議会と連絡・協調しながら、一九六四(昭和三十九)年から一年間かけて地区の実態調査を行い、この調査をもとにした地域改善事業などが計画的に実施された。

支部名称は結成以来、双海町同和対策協議会としていたが、二〇〇二(平成十四)年度に愛媛県同和対策協議会が愛媛県人権対策協議会と名称を変更したことに伴い、同年、本町協議会も双海町人権対策協議会と改称した。

二〇〇四(平成十六)年に入り、伊予市・中山町・双海町の三市町による自治体合併の合意が整ったことに伴い、これら三市町の人権対策協議会においても合併を目指した協議を行った。その結果、平成十七年四月一日からの三支部合併の合意が成立した。

現在の役員体制は、会長一人、副会長二人、会計監事二人、会計一人、専門部長・副部長各七人、事務局長一人、県委員一人、顧問である。

二〇〇三(平成十五)年度の主要事業

・定期総会 ・役員会 ・伊予郡市支部役員交流会 ・愛媛中央集会(東京) への参加 ・各種人権・同和教育研究大会への参加 ・役員研修(全同教参加を兼ねる) ・愛媛県人権対策 協議会専門部会への参加 ・人権対策協議会支部合併検討委員会

三 社会福祉協議会

太平洋戦争後は、個人の尊厳を基調とした新憲法のもとで、社会福祉政策は大きな前進をとげた。

本町においても、昭和三十五年、社会福祉事業の能率的運営と組織活動を促進し、地域社会福祉の増進を図ることを目的として、「双海町社会福祉協議会」が任意の団体として設立された。

発足した当初は、活動面においては、どちらかといえば行政の補助的色彩が強かった。しかし、高齢社会の到来により、従来の行政の補助的役割から脱却して、広く住民参加のもと、行政とは連携を蜜にしながら住民福祉の向上を図るため、社会福祉法人としての認可を得て今日に至っている。

定款による事業は次のとおりである。

① 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

② 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

③ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成

④ 社会福祉を目的とする事業の研究及び総合的企画

⑤ ①から④のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

⑥ 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡

⑦ 共同募金事業への協力

⑧ ボランティア活動の振興

⑨ 居宅介護など事業

⑩ 居宅介護支援事業

⑪ 身体・知的障害児(者)居宅介護等事業

⑫ 知的障害者居宅介護等事業

⑬ 生活管理指導員派遣事業の受託運営

⑭ 要介護認定訪問調査の受託運営

⑮ 生活福祉資金貸付事業

⑯ 低所得世帯小口資金貸付事業

⑰ 心配ごと相談事業

⑱ 配食サービス事業の受託運営

⑲ その他この法人の目的達成のため必要な事業

双海町社会福祉協議会の沿革と組織

・沿革

・組織

理事七人(うち会長一人、副会長一人)、監事二人、評議員一五人

職員…局長一人、次長一人、福祉活動専門員一人、事務職員一人、介護関係職員二二人

四 民生児童委員協議会

本町発足以来、民生委員・児童委員は常に社会奉仕の精神を持って社会福祉の中核的民生事業を担当してきた。住民からの相談には住民の立場で応じ、必要・適切な援助を行ってきた。

五 共同募金委員会

共同募金委員会は、区域内の地域福祉の推進を図るため、集まった共同募金を、その区域内において社会福祉事業・厚生保護事業等の社会福祉を目的とする事業を営むものに配分することを目的として、一九六〇(昭和三十五)年に設立された。

中央共同募金会・県共同募金委員会の傘下として、毎年十月一日から始まる「赤い羽根の共同募金」や、十二月の「歳末助け合い運動」などを通じて福祉の向上に努めている。また双海町共同募金委員会では、職域募金、個別募金、学校募金、個人募金を行っている。

なお、「赤い羽根」の募金については、社会福祉協議会等が行う事業に活用されている。

社会福祉団体等へ配分は次のとおり。

・訪問介護車七台

・リフト付バス一台

・老人の広場事業への補助

・児童の健全育成事業への補助

・障害者社会参加事業への補助

六 日本赤十字双海分区

日本赤十字社法(昭和二十七年八月十四日制定)による、赤十字の博愛人道の精神に基づき日本赤十字社の目的達成に必要な事業を実施することを目的として発足した。組織は、分区長(町長)一人、副分区長二人である。双海分区は赤十字社の社資及び社費を募集し、次のような事業に貢献している。

・国際活動

・災害救護

・医療活動

・看護師養成

・血液事業

・救急法・水上安全法・家庭看護法等講習会の普及

・奉仕団、青少年赤十字の育成

(1) 双海町日赤奉仕団

すべての人々の幸せを願い、陰の力となり、常に工夫して、よりよい奉仕ができるよう努め、赤十字の理想を達成するために必要な奉仕に力を注ぐことを目的とし、現在(平成十五年度)八三人で活動をしている。

活動内容は次のとおり。

・火災・災害等発生時の救援

・救急法・家庭介護法の講習会、防災訓練等への参加

・各地区公民館等での身近な救急法講習会の開催及び指導等

・町内外の公共施設等の清掃活動

・独居老人・寝たきり老人・高齢者夫婦世帯への総合的福祉サービスの協力支援

(2) 青少年赤十字

青少年赤十字は、青少年が赤十字の精神に基づいて世界の平和と人類の福祉に貢献できるよう、青少年自身が日常生活のなかで望ましい人格と精神を自ら形成することを目的として、町内の各学校に組織されている。

下灘小学校

・加入年度 一九八〇(昭和五十五)年度

・加入者数 八六人(平成十五年度)

・活動内容

毎月二週目をJRC週間とし、「健康安全の日」「オアシスの日(二日)」「なかよしの日」「奉仕の日」などを決めて、玄関での朝の呼びかけ等を行っている。また、農家に協力を依頼したミカンを「まごころみかん」と命名して、松山市にある児童福祉施設の「親和園」や「双海夕なぎ荘」に贈っている。

そのほか、ダンボールを回収して活動費にあて、クリーン運動・赤い羽根募金・年末助け合い募金活動なども行っている。

由並小学校

・加入年度 一九八〇(昭和五十五)年度

・加入者数 九一人(平成十五年度)

・活動内容

毎年登録式を行い、児童の意識を高めるため講演会を行っている。また、毎月第一週目をJRC強調週間として、「あいさつの日」「なかよしの日」「募金の日(二日)」「奉仕の日」と定め、放送で呼びかけるなどして登校時の玄関でのあいさつ等を励行している。ちなみに土曜・日曜は、「お手伝いの日・家族の日」と定められている。

翠小学校

・加入年度 一九八〇(昭和五十五)年度

・加入者数 四八人(平成十五年度)

・活動内容

「募金」「あいさつ」「奉仕活動」「健康安全活動(自分で体重や身長の測定を行い、自己管理の意識の高揚を図る)」等を行っている。

上灘中学校

・加入年度 昭和四十八~五十年度、昭和五十五~平成十五年度

・加入者数 一ニ三人(平成十五年度)

・活動内容

JRC加盟登録式

「健康・安全」に関する活動

保健・給食委員会による集会

自転車教室

自転車点検

整備・安全委員による登校指導

避難訓練

心肺蘇生法講習会

「奉仕」に関する活動

クリーン運動

プルタブ・使用済みテレホンカードの回収(車椅子・義足)

ベルマーク収集

赤い羽根共同募金・歳末助け合い募金への参加

身体に障害を持つ人が描いた美術品の購入

「国際理解・親善」に関する活動

対面式

整肢療護分校との交流学習

三年生を送る会

敬老の日の葉書

七 そ の 他

母子寡婦福祉協議会

会員の相互扶助に努めるとともに、母子家庭及び寡婦の福祉の増進を図り、地域社会の発展に貢献することを目的として様々な活動を行っている。

・設 立 上灘母子福祉会…昭和二十二年

下灘母子福祉会…昭和二十六年

・組 織 上灘母子福祉会五二人 下灘母子福祉会一五人

・事業内容

母子家庭を対象とした事業

母子寡婦福祉連合会会員を対象とした事業

各種事業への参加

研修

双海町身体障害者福祉協議会

町内の身体障害者を援助する目的で、昭和五十七年四月一日に発足した。組織は、会長一人、副会長二人、監事二人、会計一人である。

身体障害福祉関係事業の調査・普及・宣伝・連絡・調整等を行っている。

双海町老人クラブ連合会

各単位クラブの連絡調整及び研修事業の実施と、会員相互の親睦を深めて郷土社会の進展と調和に寄与することを目的として、昭和三十五年九月十九日に発足した。組織は、会長一人、副会長二人、理事四人、監事二人、婦人部長一人である。

健康維持・増進関連の事業や、郷土の美化活動などを行っている。また、クロッケー大会・どてかぽちや祭り・高齢者スポーツ大会等へ参加している。

V Y S

一九五二(昭和二十七)年、松友孟愛媛県民生部長が中心となって愛媛県が全国に先駆けて設立した組織である。新しい型の青年運動で、VYSのVはVoluntary(自発的)、YはYouth(青年)、SはSocial worker(援助や相談などを専門的に行う人)の頭文字からとったものといわれている。この運動は、社会福祉と子どもの幸福のために、「友愛」「奉仕」「理想」を綱領としていた。

本町においても、昭和三十年代の始めに、青年団の一部や大学生・高校生が中心となって、子供会を育成することを通して明るい町をつくる等を目的として発足した。

しかし現在は、少子高齢化を受けて子供会は消滅し、VYSの会員自体もいなくなった。

子 供 会

昭和三十年代には、各地域に子供会が存在した。土曜日に集まって様々なゲームをしたり、奉仕活動を行ったりしてできたといわれる、灘町の「土曜会」や「仲良し会」などである。

子供会は、現在の愛護班活動に似ているが、成り立ちからみても異質なものといえる。子供会は、子どもたちが行事や事業を計画し、それを子どもたちで運営していた。そして親たちやVYSは、それを応援し、指導を加えていた。

しかし、子どもたちの生活のなかに「塾」や「テレビゲーム」が入り込み、また少子化か進行するなど社会の流れが変化し、自然に消滅していった。

ともしび会

会員の相互扶助・子育て支援・地域交流事業等の協力に努め、地域社会の発展に貢献することを目的として発足した。組織は、会長一人、副会長一人、会計一人、会員六六人である。

会員の交流・研修、ボランティアなどを行っている。

ふたみ花の会

四一人の花の愛好家が集まって組織したボランティアグループで、一九九一 (平成三)年七月三日に発足した。「地域を美しく!」を合言葉に、地域の美化運動の一環として国道沿いの緑地帯に花を植えているほか、紫陽花畑の草刈り、水仙畑の草刈り、イベント(水仙祭り) への企画・運営、花づくりの先進地視察などを行っている。

双海町保健栄養推進協議会

「学んだことを生かして自分たちでできることをやってみたい」という保健師が中心となって平成六年四月に発足した。会員は五三人。

「私たちの健康は私たちの手で」をスローガンに、生涯における健康づくり活動を「食」をとおして地域で推進しているボランティア団体である。調理実習、健康な食事についての実技講習会等を実施している。

伊予地区更生保護女性会双海支部

町内に住む女性で組織したボランティア団体で、一九七〇(昭和四十五)年に設立された。現在は四八人の会員によって活動を展開している。

次代を担う青少年の健全育成に努め、保護司と連携しながら過ちに陥った人たちなどの更生の支えとなる活動などを行い、明るい社会づくりに貢献している。

双海町ライオンズクラブ

「We serve(我々は奉仕する)」をモットーとして、知性を高め、友愛と相互理解の精神を養い、平和と自由を守り社会奉仕に精進するという誓いを守り、各地域一体となったボランティア活動を行うことを目的として、一九六八(昭和四十三)年四月十九日に発足した。会員は二七人。

献血の支援、資源ごみの回収、スポーツ少年団の合宿支援及び助成金の援助、国道三七八号の清掃などを行っている。

上灘遺族会

一九四六(昭和二十一)年四月、上灘遺族会が発足し、以後、戦没者英霊の慰霊顕彰事業や戦没者遺族の福祉増進のための活動を続けてきた。

現在では、総会行事を開いて年度の活動計画を決め、忠魂碑の清掃を行ったり、町・県主催の追悼式に参列している。

下灘遺族会

下灘遺族会も戦後間もなく結成され、戦没者英霊の慰霊顕彰事業や遺族の福祉増進の活動を行ってきた。

主な活動としては、忠魂碑の清掃行事や追悼行事、町・県主催の追悼式に参列している。戦後六〇年近くが経過し、会員の高齢化が進んでいる。

傷痍軍人会

傷痍軍人会は、一九四七(昭和二十二)年五月十日に結成され、会員相互の親睦や福祉増進の活動を続けてきた。発足当時は二二人の会員がいたが、現在では五人となった。

傷痍軍人妻の会

傷痍軍人妻の会も傷痍軍人会に少し遅れて結成され、会員の福祉増進の活動を続けてきた。会員二〇人で発足したが、現在の会員数は八人である。

|

双海町社会福祉協議会の沿革と組織 |

歴代社会福祉協議会会長 |

歴代双海町民生児童委員名簿 第1期 |

|

歴代双海町民生児童委員名簿 第2期 |

歴代双海町民生児童委員名簿 第3期 |

歴代双海町民生児童委員名簿 第4期 |

|

歴代双海町民生児童委員名簿 第5期 |

歴代双海町民生児童委員名簿 第6期 |

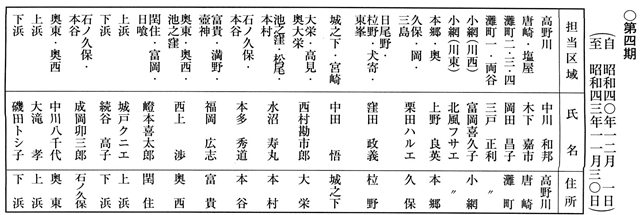

歴代双海町民生児童委員名簿 第7期 |

|

歴代双海町民生児童委員名簿 第8期 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索