データベース『えひめの記憶』

双海町誌

第七節 漁業協同組合

一 上灘漁業協同組合

(1) 上灘地区三組合の合併

一八八六(明治十九)年の漁業組合準則、一九〇二(明治三十五)年に公布された漁業法に基づき、明治三十六年に上灘地区では、次のとおり組合が設立され事業を開始した。

一 高野川漁業組合 初代組合長 長尾喜重郎

一 小網漁業組合 初代組合長 宮本嘉吉

一 高岸漁業組合 初代組合長 西岡政良

以上の三組合に分かれて、五〇余年運営された。

一九四九(昭和二十四)年に新漁業法が公布されたのを機に、三組合は一度合併したが、内部調整がうまくゆかず、一九五五(昭和三十)年に、ようやく完全合併が成立し、上灘漁業協同組合として出発した。

最初は小網漁業組合を本所とし、高野川・高岸に支所を置いて運営したが、一九五九(昭和三十四)年に、上灘港西方に組合事務所を新設し、ここを本所とし、旧来の本所は小網支所とした。

更に一九六七(昭和四十二)年三月には、その隣りに漁業センターを増設し、近代的組合機能の充実が図られた。

(2) 共同加工場

一九六五(昭和四十)年に第一次沿岸漁業構造改善事業で、共同加工場を建設した。イワシ巾着網の漁獲物は、生のままで分配され、組合員の家族が家に持ち帰り、煮干しに加工した。重さ一かご七〇キロの生イワシを主婦が狭い道や階段を登って家に持ち帰り、老人や子どもの手を惜りて、大量の水や薪を使用し、天候の影響を受けながら乾燥作業等を行った。その苦労は大変なものであった。

昭和三十年代半ばからは、漁村の労働力も都会に流れ、人手不足で加工できない家が増加した。この加工能力の低下を補うため、近所二、三軒の共同作業で対処したが、問題の解消に至らず、一九六四(昭和三十九)年に、共同加工場の建設を総会で決定したものである。

この加工場は共栄網が、上灘漁協の委託をうけて、管理運営を任された。共栄網は、その後も施設の増設や、拡充に努め、加工品の品質や、処理能力の向上を計り、所得の増大につなげた。

施設の改善と補助事業

①昭和四十年度

国の第一次沿岸漁業構造改善事業の指定を受け、共同加工場を建設した。

・所在地 伊予郡双海町大字上灘甲五九六〇-一

・敷地面積 三四八五・九四平方メートル

・建 物 鉄筋スレート葺 一〇八五平方メートル

・加工機器 乾燥機三台 煮釜三基

・事業費 一八〇〇万円

②昭和四十八年

・目 的 工場改築

・内 容 重量鉄骨づくり

・事業名 県単独事業

・事業費 一八五〇万円

③昭和五十年

・目 的 工場増築

・内 容 鉄筋コンクリート一部二階建

・事業名 愛媛県水産振興事業

・事業費 五二五〇万円

④昭和五十六年

・目 的 機器導入

・内 容 乾燥機台車一〇〇台(ステンレス)

・事業名 県単独事業

・事業費 一四一五万円

・目 的 資材倉庫建築

・内 容 鉄骨平屋建

・事業名 共栄網単独事業

・事業費 八七〇万円

⑤昭和六十年

・目 的 工場増築

・内 容 鉄骨ベーベル平屋 一三五平方メートル

冷風乾燥機一台

・事業名 県単独事業

・事業費 二七九五万円

自動化と補助事業

共同加工場は、主として組合員の女性の労働力で運営しているが、近年老齢化と後継者不足により労働力の不足を来たしたため、機械化(自動化)によりこの問題の解決を図ってきた。そのために導人した主な設備は次のとおり。

①昭和四十五年ごろ

魚類移送機(フィッシュポンプ)の導入により捕獲した魚を運搬船から共同加工場内に搬入できるよ

うにした。

②平成二年

・目 的 全自動煮干加工処理施設新設

・内 容 選別機一機 自動原魚処理装置二基

セイロ蒸器二台

自動煮釜装置四×ニレーン=八釜

・事業名 沿岸構造改善事業

・事業費 七七九一・九五万円

・内 容 ちりめん全自動煮釜一基

・事業名 県単独事業

・事業費 二一○一・二万円

・内 容 その他付帯工事(冷蔵庫を含む)

・事業名 県単独事業

・事業費 二〇〇〇万円

現在の規模及び加工能力

・土地面積 二七四五・九四平方メートル

・建物延面積 三一八五・八八平方メートル

・乾 燥 機 六台

処理能力(煮干しイリコ):二日当たり三〇~二五トン(魚体の大きさで処理能力に差があるが、煮干大箱で約一〇〇〇ケース)

処理能力(ちりめんイリコ) 一日当たり二〇トン

加工品の種類

原料は、「カタクチイワシ」が主で、大きさによって、次のとおりに分けられる。

A 大 羽……体長八センチ以上

B 中 羽……体長五・八センチ

C 小 羽……体長三・五センチ

D チリメン……体長三センチ未満

種類は次のとおりである。

ア、煮干し……薄い食塩水でボイルし乾燥したもの A・B・C

イ、塩干物……濃い食塩水に漬けた後干したもの A

ウ、よく水洗いして干したもの C

エ、塩 辛……よく水切りをして食塩をまぶし一〇日以上醸成させたもの B・C

オ、釜揚げ……薄い食塩水でボイルしたもの D

以上の五種類があるが、煮干しと釜揚げが主である。

出荷販売

煮干しの販売は、古来問屋と呼ばれた販売係がいて、商人と示談で行われていた。昭和二十年代後半、時々売掛金の未収問題が起こり、一九五五(昭和三十)年から、愛媛県漁連に一任し共販が始まった。主として県内から漁連の指定を受けた約三〇社の商人が集まり、漁繁期には週二回の入札会が行われ、九州から関西の広い地域に出荷されていた。一九九八(平成十)年からは、県漁連が松山市三津浜地区に、集荷場を設置し、中予地区の煮干を集めて、共販することになった。

(3) その他の事業

市場と倉庫の建設

一九七八(昭和五十三)年、漁業構造改善事業として市場と倉庫が建設され、共販体制の強化が図られた。

・事業費 五七〇三万円

・規 模 鉄筋コンクリート造二階建、延べ面積六六四・五平方メートル

漁村センターの建設

一九八七(昭和六十二)年、沿岸漁業構造改善事業として、漁村センターを建設した。漁民の憩いの場・研修の場・生活改善の

場をつくることで漁村の活性化を図った。

・事業費 六七〇〇万円

・規 模 鉄筋コンクリート造り三階建、延べ面積六〇二・一八平方メートル

共同漁具倉庫の建設

一九六八(昭和六十三)年、共同漁具倉庫を建設し、漁港の周辺に放置された漁具を収納することにより、漁港周辺の整理整頓

を図った。

・事業費 三三二〇万円

・規 模 鉄骨スレート葺き一部二階造り、延べ面積六三九平方メートル

(4) 上灘漁協女性部

上灘漁協婦人部は、一九五四(昭和二十九)年に漁協婦人部としては県下で二番目に発足した。二〇〇三(平成十五)年に上灘漁協女性部に名称を改め、現在は部員数八五人で、魅力ある女性部活動の展開を図るとともに、漁協と一体となって系統の理解に努めている。また、あらゆる機会を利用して各種団体との連携を図り、交流に努めている。

最近は、EM菌による米のとぎ汁発酵液を使用して環境問題に取り組むなど、地域での輪を広げている。また、「海を守る活動」「魚食普及活動」等の活動を行いながら、漁村文化の伝承活動を続け、次世代に引き継ぐ努力もしている。

一九九五(平成七)年、ふたみシーサイド公園に「道の駅ふたみ」が開設されると、上灘漁協女性部(代表富岡喜久子)は構内の売店においてジャコ天の実演販売を開始した。伊予灘産の小魚を原料としたジャコ天の昧はことのほか称賛され、年中無休で県外へも出品されるなど、今や日本一の夕日とともに双海の代名詞になりつつある。

またジャコ天のほかにも、タコ焼き、タイ飯、アジ・イカフライなどの魚の加工品を販売し、各方面からその活動が評価されている。

(5) 上灘青年漁業者協議会

本町の基幹産業である漁業の明日を担う青年で組織され、各種の調査や研修をはじめ漁業の振興に貢献している。人数は少なく、後継者不足が懸念されているが、その分まとまりがよく、各種行事やイベントの際にはOBである諸先輩の積極的な協力のもとに活動が展開されている。漁業の振興のみの活動ではなく、地域活性化のためのイベントにも積極的な協力をしている。

二 下灘漁業協同組合

(1) 組合の設立と発展

一九〇二(明治三十五)年に公布された漁業法によれば、下灘の専用漁業権は、大久保と串沖とに二分されていた。明治三十六年下灘地区漁民は、地先漁業権を取得して、お互いの利益を図ることを目的として、下灘漁業組合を設立した。七〇人の組合員が集まり、出資金は一口(一円五〇銭)で、その証券に記載された組合代表者名は斉藤(大久保庄屋の裔)であった。その後約五〇年間、多少の紆余曲折を経て、一九四九(昭和二十四)年新漁業法が公布されたのを機に、組合は協同組合と改組され、販売(共販)・購買・利用・信用・共済等、事業を拡大し今日に至った。

下灘地区では、まず安永年間に豊田で、次いで明治十二年満野、明治二十五年富貴・本村、明治三十四年大久保等の各集落で地びき網が始まり、以後これを中心にした漁業が行われてきた。大正のはじめに、巾着網や五智網の操業も始まった。昭和になると漁船の動力化か始まり、漁業が大きく伸展した。更に太平洋戦争後、漁業法の改正に加え、特に昭和四十六年には、小型底びき「五トン一五馬カワクなし」が許可され、近代化資金の潤沢な融資で、漁業従事者が飛躍的に増加した。加えて、科学の進歩が、漁船・漁具等の耐久性の向ヒと、作業のスピード化をもたらし、ネットローラー・無線機・魚群探知機の普及が、操業の効率化に、著しく貢献した。一九七一(昭和四十六)年には、漁協事務所が建設され、組合員の協力体制は一層強くなり、その結果、県下屈指の水揚高を誇る漁協へと発展した。

平成十四年現在、組合員一二九人、漁船一〇九隻である。

(2) 魚種と販売高

・ケンサキイカ…昭和四十七~五十二年、伊予灘西部に新しい漁場を見つけ、漁場まで片道三~四時問かけて操業していた。時期は六から十月ごろ。

・トリ貝…昭和五十~五十二年にかけて突然トリ貝が繁殖し、マンガこぎで採取していたが、貝が割れて製品にならず、採取の方法を研究するため、香川、大分両県に視察に行き、ポンプで噴射して獲る方法を取り入れ成功をみることができた。採取組織についても検討し、組合員を一七のグループに分け、一隻に五人ずつ乗り組んで一日八時間操業した。時期は、三~四月の二か月間で、県外まで販売した。

・ハギ…昭和五十二年~五十三年、ハギの大群が到来。一日約二〇上二五トンが水揚げされ、それが三年間続いた。操業時期は、三月の一か月間。

・マナガツオ…昭和六十二年魚群探知機を設置してから、これまでより確実に獲れるようになった。しかしそれでも一網数百万円の漁獲があるかと思えば、全く成果のない日が何日も続くこともあり極めて不安定な漁業である。操業時期は十二月~三月。

・アマギ…平成九年、アマギの漁獲あり。年々水揚げが増え、多くの漁業者がアマギ漁に従事するようになって、港は活気に包まれた。

このような目覚しい漁業の発展には、漁業制度の改革、充実も大きく寄与した。しかし、その後、消費者の魚ばなれ、魚価の低迷など漁業者に厳しい環境の時代が到来した。

(3) 主な事業

漁協市場の設置(昭和四十一年)

一九六六(昭和四十一)年、漁業構造改善事業として市場、冷蔵庫が新築され、共販体制の強化が図られた。

漁船漁具保全施設設置事業(昭和五十三年三月)

漁船がFRP船への転換、整備が進展するにつれ、レール式敷設斜路による船揚場施設を設置した。これによって漁船、機械等の整備の円滑化と経費の軽減、出漁日数の増加、漁業効率の向上、生産量の増大、漁家経営の安定が図られた。

・事業費 二八六七万四〇〇〇円

・規 模 船揚場用地 八〇六・〇五平方メートル

レール九路線(二路線は屋根付)

漁船用補給施設設置事業(昭和五十四年三月)

漁船は一二一隻で、伊予灘西部を主な漁場として、往復8時間を要して出漁していた。新設された給油施設は漁船に自動で給油することができ、補給を迅速かつ円滑に行い、操業時間の延長を図り、生産の向上を図ることができるようになった。

・事業費 一五五五万二〇〇〇円

・規 模 A重油タンク六〇キロリットル(三〇キロリットルタンクニ基)

油量計器 一式(六〇キー×二) 一二○キー

製氷、冷蔵施設設置事業(昭和五十六年三月)

この事業は、氷を確保し、魚の鮮度を保つとともに、単価の向上、生産量の増大、経営の安定を目指したものである。

・事業費 二四四二万円

・規 模 鉄筋造平屋建 延べ面積 一一三・三八平方メートル

機械 ユニットクーラー方式 五・五キロワット×二台

流通等改善施設設備事業(昭和六十一年二月)

下灘漁業協同組合水産物荷さばき所は、漁獲物の荷さばき機能の改善によって、漁家所得の向上及び漁家の健康増進に寄与することを目的として、建設したものである。

・事業費 八〇一六万円

・規 模 鉄筋コンクリート造平屋建て 延べ面積六七九・九二平方メートル

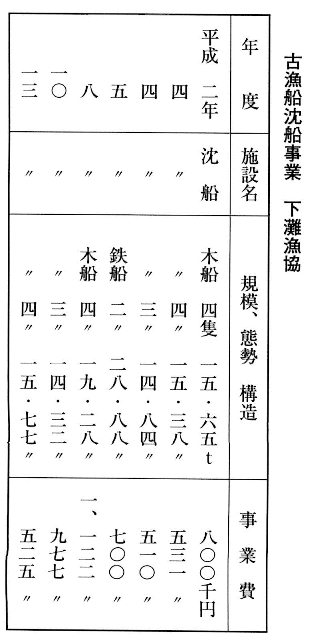

古漁船沈船事業(平成二年~十三年)

平成二年度から、木船・鉄船の沈船事業を実施した。

(4) その他のできごと

オイルショック

一九七三(昭和四十八)年、第四次中東戦争があり、原油の値上げによって石油製品が逼迫し、深刻な問題となった。石油危機以来、漁業者は燃油をはじめ漁業諸資材の価格高、また、水産物の価格の低迷という二重の打撃を受け、生活は壊滅的な危機におちいり、漁業経営の安定策の実施を求めた。

阪神大震災と病原菌○―157

一九九五(平成七)年、阪神大震災及び平成八年病原菌0ー157の発生により消費の低迷、魚価の暴落が起こった。このような事態の発生は、過去に例を見ないものであり、漁業者にとって大きな打撃であった。

(5) 下灘漁協女性部

下灘地区に住み、漁業従事者の妻で組織している会である。一九五七(昭和三十二)年に部員一四七人で下灘漁協婦人部として発足したが、二〇〇三(平成十五)年に改称した。会員は高齢化、後継者不足、漁獲高の減少など様々な要因によって現在では九九人に減少している。女性部長一人を中心に、二人の副部長と会計一人・総代九人の役員がいる。

本会は、関西屈指の豊田漁港を誇りとしながら各種活動を展開している。これまで年間五回程度の海岸清掃を実施しているが、今後は漁協を核として後継者ともタイアップしながら、海を守るための一斉清掃の実施を計画している。また、きれいな海を守るために、米のとぎ汁を使った発酵液で排水をきれいにし、川と海を浄化させる活動への取組を目指している。

(6) 下灘青年漁業者協議会

本町の基幹産業である漁業の明日を担う青年で組織され、各種調査や研修をはじめ漁業の振興に貢献している。下灘漁協後継者は、一九七五(昭和五十)年には二九歳以下が四二人、三九歳以下が八〇人で漁協組合員の五六パーセントを占めるに至った。その後、魚価の低迷、魚獲量の大幅な減少など漁業者にとって厳しい環境の到来により、後継者として徐々に漁業に従事しなくなる傾向が強くなった。

団結力を結集して様々な事業を展開しているが、漁業の振興だけの活動にとどまらず、地域活性化のためのイベントにも積極的に取り組んでいる。

|

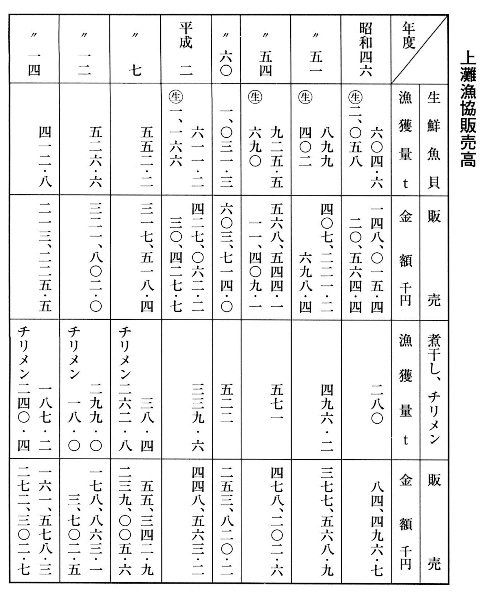

上灘漁協販売高 |

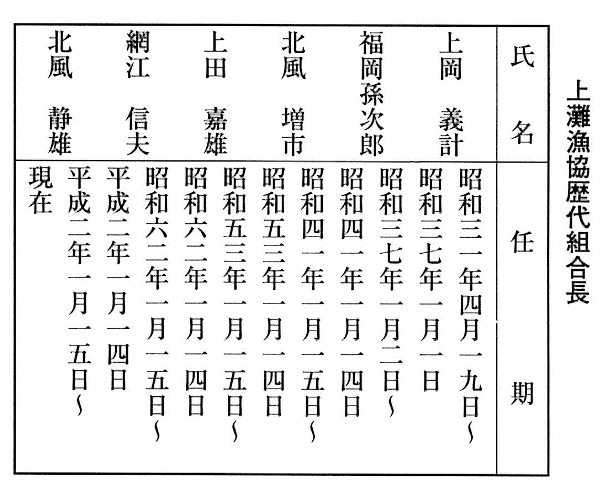

上灘漁協歴代組合長 |

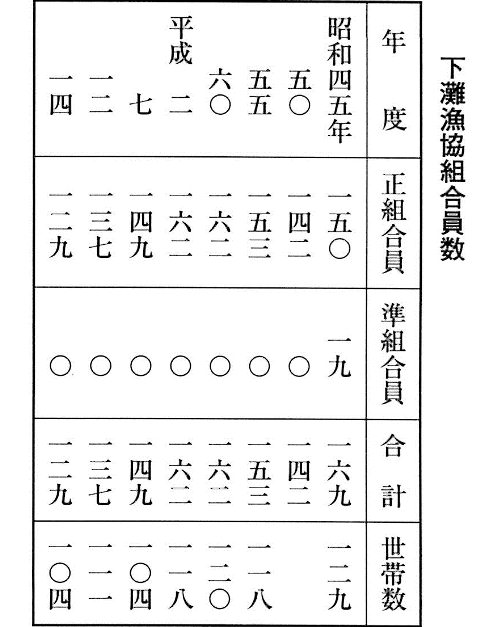

下灘漁協組合員数 |

|

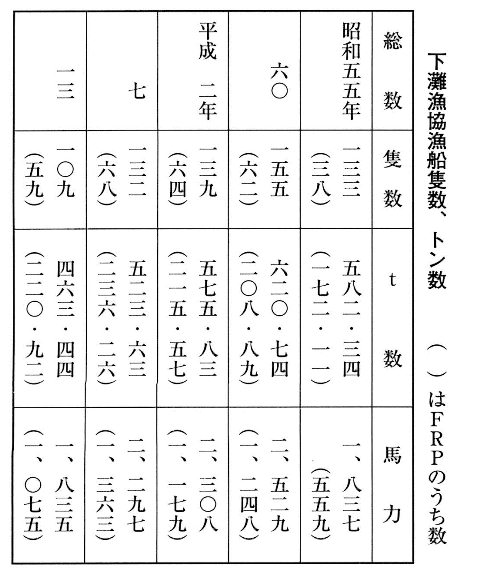

下灘漁協漁船隻数、トン数 |

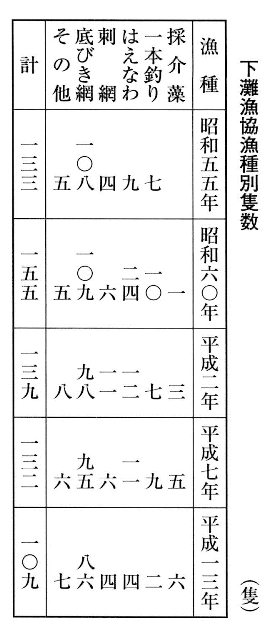

下灘漁協魚種別隻数 |

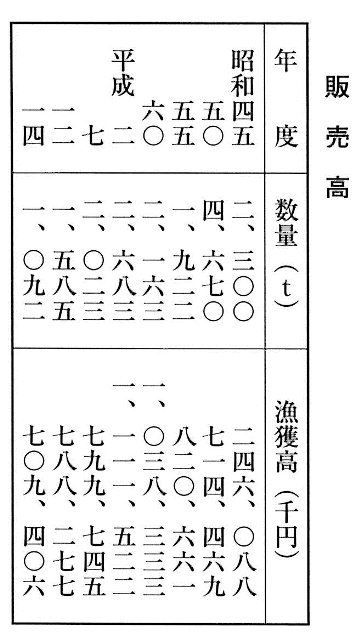

販売高 |

|

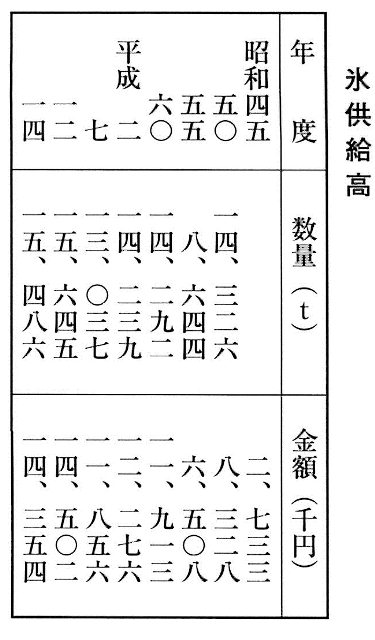

氷供給量 |

古漁船沈船事業 下灘漁港 |

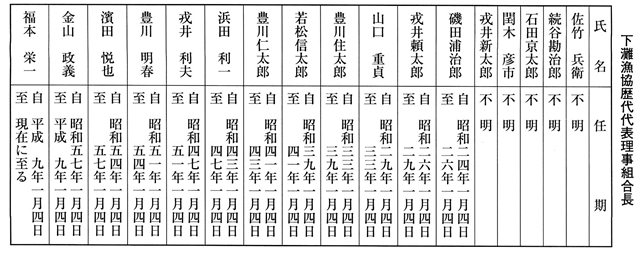

下灘漁協歴代代表理事組合長 |

|

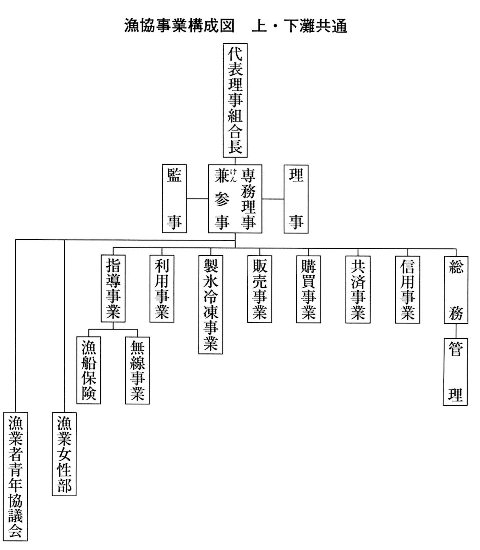

漁協事業構成図 上・下灘共通 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索