データベース『えひめの記憶』

双海町誌

第八節 普通作物

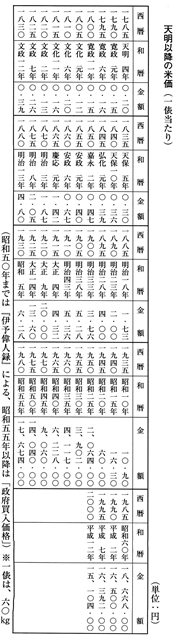

一 稲

稲は、弥生時代に中国大陸から伝来したといわれ、奈良朝時代には奥州を除く全国各地に広まり、鎌倉時代ごろから稲作中心の日本農業が確立した。

双海地域に導入された年代は不明だが、上灘川や豊田川の流綸では相当古くから稲作が行われていたものと思われる。

稲作は、一九〇七(明治四十)年ごろに幅一・ニメートルの短冊形苗代に改められ、強制的に正条植耕作となった。各集落には推進委員が設置され、田植え時期には警察官が巡回して不正条植を厳しく取り締まったと伝えられる。

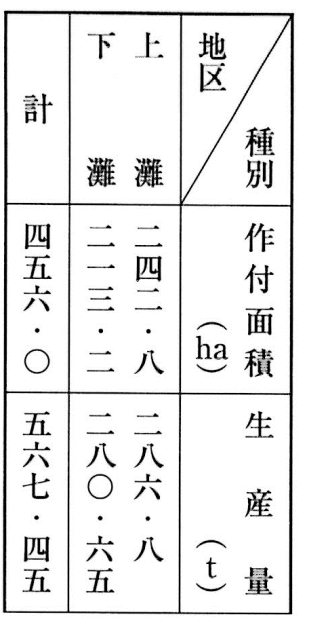

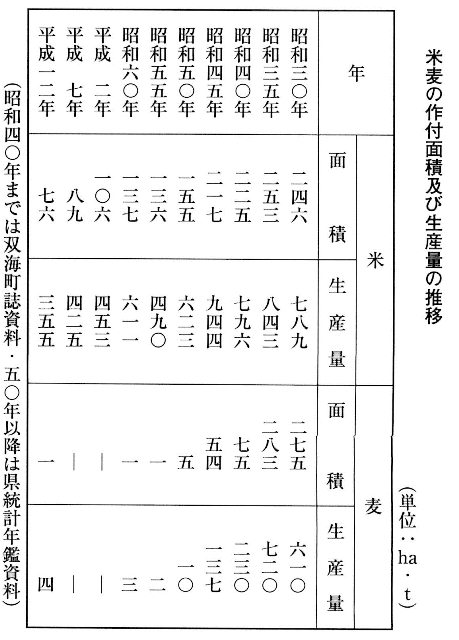

一九一〇(明治四十三)年には、上灘が二〇九・四ヘクタールで四〇一・七五トン、下灘は一一四・七ヘクタールで二四二・八五トン生産されている。一〇アIル当たり収量は約二四〇キログラムであった。

一九六〇(昭和三十五)年ごろから、山間の水田にミカンを植え付ける農家が続出し、昭和四十三年には双海町の水田が二二四ヘクタールに減少した。しかし生産量は、八三六トン、一〇アール当たり三七三キログラムをあげた。

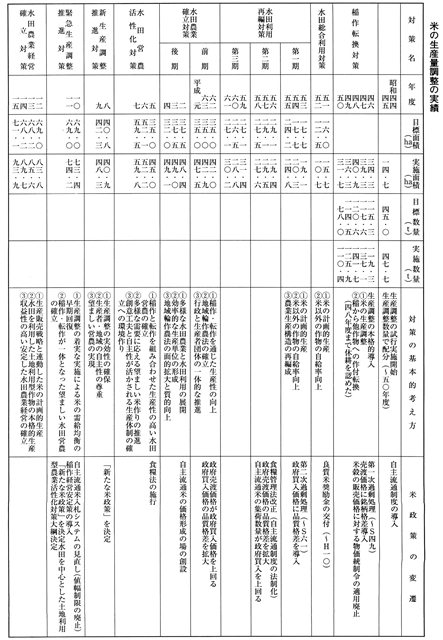

当時は、全国的に米の生産量が増加した反面、米食中心の食生活が後退したため、余剰米が国内に蓄積され、古米・古々米騒動が全国的に取り上げられた。政府は一九七〇(昭和四十五)年に一割減反を実施し、以後、減反は、強化され続けている。本町では果樹園に転換したが、その大半は廃園になった。

今後は、美味・高品質の品種が主流になっていくものと思われる。

二 麦・その他

一九一〇(明治四十三)年の麦の作付面積及び生産量は次のとおりであった。

普通畑には冬作としては麦がっくられ、夏作としてはダイス・サマイモートウモロコシ・ソバ等がつくられた。

麦作は、一九五〇(昭和二十五)年ごろが作付面積・生産量ともピークであったが、食糧事情の好転とともにしだいに減少していった。

そのほかの雑穀や野菜類は、農家の自家消費程度に栽培されているにすぎない。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索