データベース『えひめの記憶』

双海町誌

第五節 農業協同組合、農業共済組合

一 農業協同組合

(一) 下灘農業協同組合・上灘農業協同組合

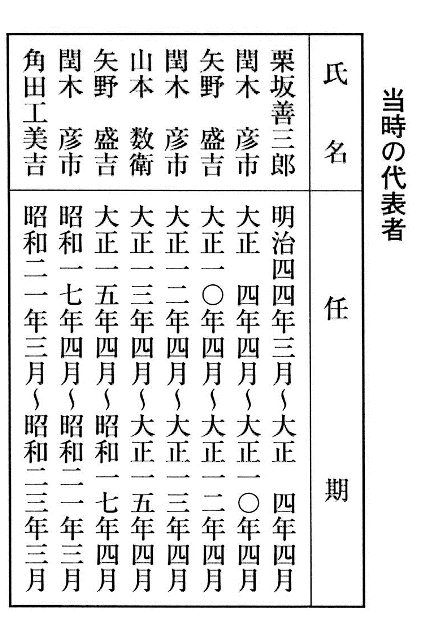

農家の指導と運営に大きな役割をもって活動する農業協同組合の創設は下灘においては一九一一 (明治四十四)年に栗坂善三郎等によって一応の発足をみているが上灘においては判然としない。

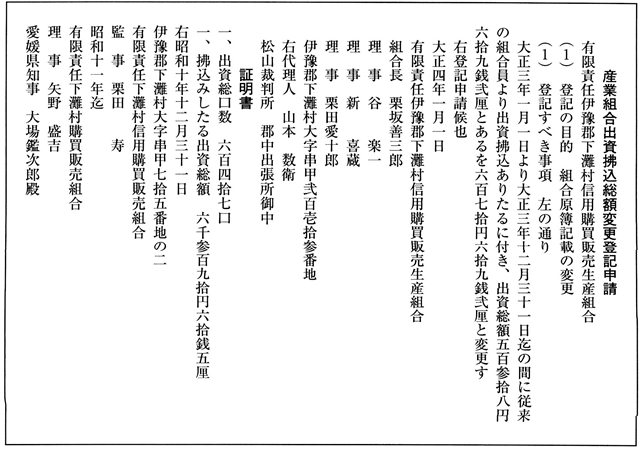

下灘農業協同組合の前身について一九一五(大正四)年一月十四口付けの登記変更では前記のような申請がなされている。この文書によると、当時は下灘村産業組合と称していたようである。

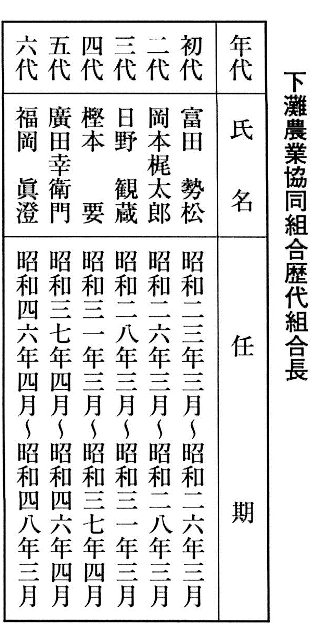

なお同組合は、一九四四(昭和十九)年三月に下灘村農業会に、昭和二十三年三月からは下灘農業協同組合と改称した。

(2)伊予農業協同組合

一九七三(昭和四十八)年四月一日、「伊予農業協同組合」が設立された。この組合は、下灘・上灘・北山崎・南山崎・郡中の五つの地区の農協が合併したことにより誕生したもので、本所を伊予市市場に置いていた。

(3) えひめ中央農業協同組合

一九九九(平成十一)年四月一日、全国でもトップクラスの大規模な農業協同組合が設立された。「えひめ中央農業協同組合」である。前出の伊予農業協同組合に加え、伊予園芸・伊予中山・南伊予・城南・松山市垣生・温泉青果・北条市・中島青果・重信町・川内町三内・小田町の一二の農協が合併して設立された農業協同組合である。本所を松山市の合併前の温泉青果に置くこととなった。

組合員は三万九〇〇〇人、販売高は約三〇〇億円、貯金残高は約二六〇〇億円、長期共済保有高は約一兆三〇〇〇億円となっている(平成十一年度末)。四国一の規模を持つこの農業協同組合の誕生は、全国的にも注目されている。今後、広域ならではの細合活動により、地域の農業を補い合い発展していくことが期待される。

二 農業共済組合

(1) 農業共済事業の目的

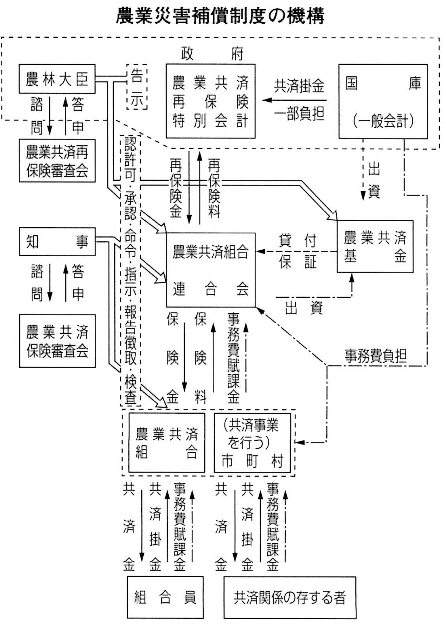

一九四七(昭和二十二)年十二月、政府は農業災害補償法(昭和二十二年法律第一八五号)を公布し、農業者が不慮の事故によって被る損失を補填して農業経営の安定を図り、農業生産力の発展に資することを目的とした農業災害補償制度を発足させた。

農災法に基づくこの制度の基本的仕組みは、農業共済組合・都道府県農業共済組合連合会が組合を対象として行う保険事業及び国が行う保険事業からなっていた。

(2) 組合の設立と合併

双海町農業共済組合

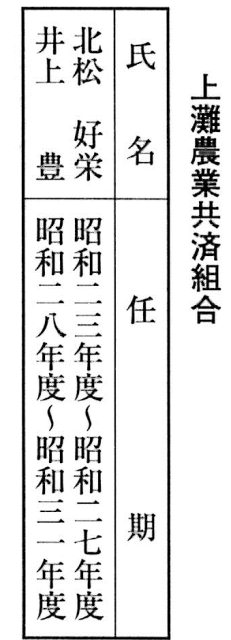

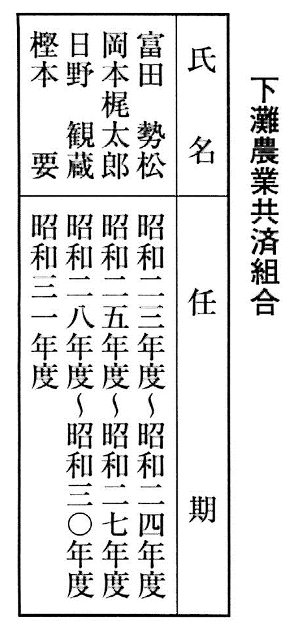

一九四八(昭和二十三)年、上灘町・下灘村にそれぞれ農業共済組合が設立された。その後、昭和二十八年に町村合併促進法が施行されて町村合併が推進されたことに伴い、農業共済組合についても合併後の市町村を区域として合併することが推進された。

これによって一九五七(昭和三十二)年、双海町農業共済組合が設立された。

伊予農業共済組合

一九七〇(昭和四十五)年、組合運営の合理化と補償体制の充実を図るため、愛媛県農業共済組合等の広域合併推進要綱が定められ、推進されることとなった。

昭和四十六年一月、双海町・中山町・伊予市・砥部町・松前町・広田村の六組合が、県下のトップを切って広域合併し、伊予農業共済組合を設立した。

伊予喜多農業共済組合

伊予農業共済組合は、一九九五(平成七)年に大洲市・肱川町・河辺村・五十崎町・内子町・長浜町の大洲市・喜多郡を管内とする喜多農業共済組合との第二次合併によって伊予喜多農業共済組合として発足した。

|

産業組合出資沸込総額変更登記申請 |

下灘農業協同組合・上灘農業協同組合 当時の代表者 |

下灘農業協同組合歴代組合長 |

|

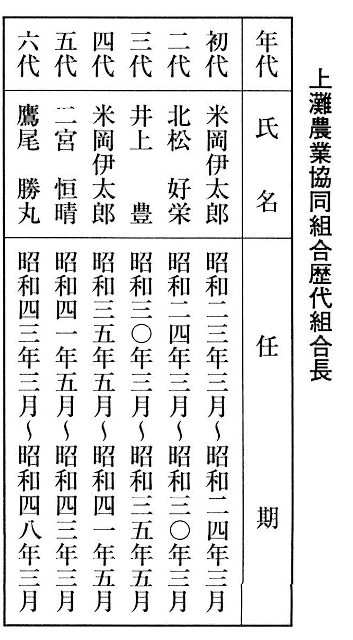

上灘農業協同組合歴代組合長 |

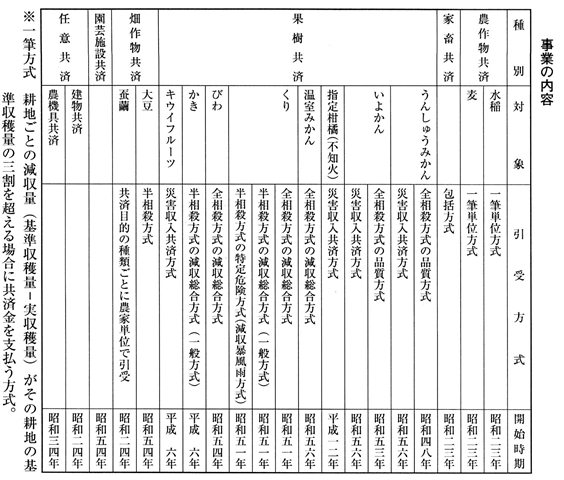

農業共済 事業の内容 |

農業災害補償制度の機構 |

|

上灘農業共済組合 歴代組合長 |

下灘農業共済組合 歴代組合長 |

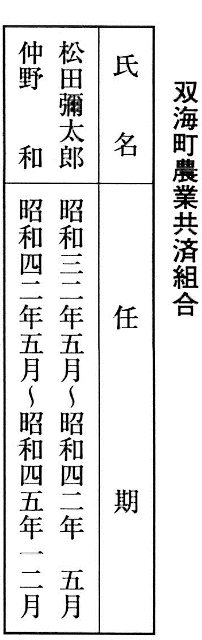

双海町農業共済組合 歴代組合長 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索