データベース『えひめの記憶』

双海町誌

第三節 郷土の諸城

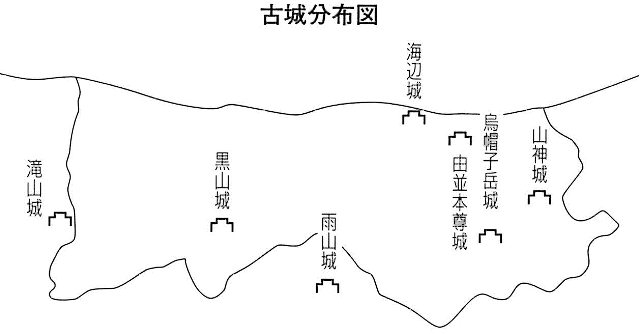

本町には、中世を語り継ぐ古城跡がある。築城した時代には、当時の敵に対する城であったり、また主城ではなく番城として築かれ、番城で終わった城もあったが、城郭が順次整備され、主城に比肩する城跡もあり、その姿は多様である。

城は中世後期の戦国時代になると、大勢力下に結集しないと生き残れず、道後の河野一族で由並本尊城主、得能通賢や、名将黒山城主、久保好武を中心として、本郷の海辺城、岡の烏帽子岳城、高野川の山神城、今坊の滝山城、永木の雨山城の、七城が、軍事同盟を結んだ。当時それを「七城兼帯」と称し「上り藤の丸模様に三八十」の字が記された同盟軍旗の下に結集した。

七城のうち、どの城が攻められても、機動隊とも言える八三騎が出動してこれを助けた。当時の一騎は、乗馬の武士一人、徒行武士二人、従兵二人の五人で編成されていた。攻城中に地形を知りつくした地元の別軍団四〇〇余人に突入されては、退散せざるを得なかったようである。

このようにして、土佐の長宗我部氏の先遣隊等と数年間にわたって対峙したが、一五七九(天正七)年、土佐軍は、本格的に伊予侵攻を開始した。翌八年には、久武内蔵助を総大将とした大軍が、宇和・喜多の二郡に侵攻、伊予の総帥、道後の河野を攻略するため、しだいに北上した。その数、一万三〇〇〇騎といわれ、進路にあった郷土の小城や、四○○人程度の遊撃隊で、太刀打ちできる相手ではなかった。名将久保好武が守る、黒山城が、どうにか、耐え抜いたのみで、他は攻略された。

一五八五(天正十三)年八月、豊臣秀吉の命を受けた中国の小早川隆景の大軍が侵攻して、郷土の諸城は再度落城、あるいは開城した。ただ一城、黒山の久保好武が、隆景の下城の命を拒否した。更に翌天正十四年の春、関白豊臣秀吉名での蟄居の厳命にも従わず「豫州に黒山城あり」と誇示して後、城を開いて、牛ノ峯南の山中に落ちていった。これを最後に、双海地域の諸城は消え、今では古城跡として残塁等が、わずかに天正の雄叫を伝えている。

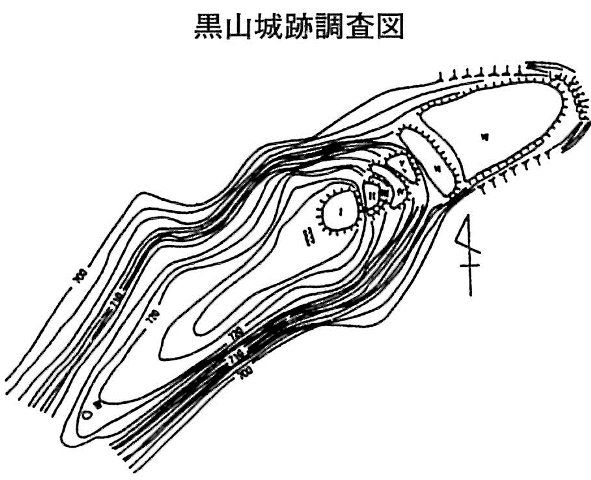

一 黒 山 城

日喰の南、標高七三〇メートルの黒山山頂に黒山城があった。一一七七~八〇年(治承年間)に平氏の武将が築城したと伝えられ、平安末期ごろから藤原氏が代々居城していたが、一三六九(正平二十四)年、藤原高近を最後に断絶した。

雲州(島根県)久保郷より、南朝方での軍功が認められた久保高實が、伊予の守護職として久保伊予守源朝臣高賓という格式高い職氏名で、城主となった。以後、一二代二二〇年間久保氏が城主として当地方を治めた。

一五七三(天正元)年、一二代城主となった久保縫殿助好武は、戦国時代中期に生まれ、少年期より各地に転戦して、数多くの修羅場を駆け抜けた智勇兼備の名将であった。数年前より蠢動していた土佐の長宗我部軍が、一五七九(天正七)年、ついに伊予侵入を開始し、翌一五八〇年には久武内蔵助を総大将にした大軍団が宇和・喜多郡を征圧して、伊予の総帥河野氏が守る道後湯築城へと北上してきた。その進路にあった郷土の滝山城は破れ、黒山城は、豊田、大久保の両側から猛攻を受けた。

しかし要塞堅固な黒山城では、戦陣巧みな名将好武の意表をつく見事な防戦に、土佐軍は攻撃の都度、被害を重ねた。その様子を旧記により記述された下灘村郷土誌には「土佐軍の死傷者数知れず、その鮮血は黒山の岩肌を小川のごとく流れた」とある。その名残か、豊田の奥には、「血口」という地名が現存する。

その間に双海地域の他の諸城を攻略したので、土佐軍は黒山城を残して北上した(河野氏が土佐の軍門に降るを見て好武も同調する)。更に五年後の一五八五(天正十三)年、豊臣秀吉の命を受けた中国の小早川隆景が、数万の大軍をもって伊予に侵攻した。

松山一帯を攻略した中国軍は、土佐軍とは進路を逆にとり、喜多・宇和へと進軍した。

郷土では、まず、由並本尊城が猛攻を受けた。好武以下黒山城の主力は、本尊城や海辺城勢の援軍となって、本郷地区の東方一帯で、ともに中国勢を迎え撃ったが、本尊城主は、討ち死にした。戦陣慣れした好武といえども、野戦での一〇倍余の大軍団には惨敗した。堅城黒山あっての、好武であった。黒山へ帰城し得たのは、好武以下三〇人足らずであったという。

同年八月隆景は、好武に、下城するよう命令したが「一兵でもいる限り攻めて来れば戦う」と拒否した。守備兵と合わせても、二、三百の城兵であったと思われる。隆景は、伝え聞く数年前の土佐軍と黒山城の攻防戦が頭をよぎったのか、少数ゆえに無視したのか、攻撃することなく引き揚げた。

翌年の春、関白豊臣秀吉名で蟄居の厳命があったが、好武は、これにも従わず、城を開いて好武とその一族、腰元たちを連れて、牛ノ峯の南、現在の内子町石畳の山中に落ちていった。

のちに好武は、大洲城主となった藤堂高虎から再三の要請を受けて、旧領周辺一一か村の残党を整理した。その功により、一一か村の大庄屋となって、海辺城跡に館を構え、一六二三(元和九)年四月九日、この地で没した。

黒山城歴代城主

一代 久保伊豫守高實

二代 久保掃部助照時

三代 久保因幡守政照

四代 久保三河守宗時

五代 久保常陸介時政

六代 久保伊豫守政儀

七代 久保修理太夫照基

八代 久保出羽守照仲

九代 久保因幡守帯刀照永

一〇代 久保左近大夫照次

一一代 久保左兵衛照信

一二代 久保縫殿助好武

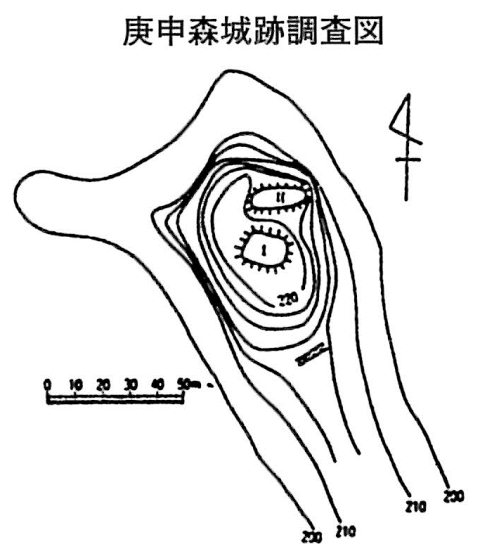

二 庚申森城

日喰地区の通称大ノ下の山頂に、黒山城の番城と思われる城跡(郭や堀切)がある。

築城された時代や城主等は不明だが、その位置からみて、直接、海岸部に備えた出城であると考えられ、黒山城の武将がいたものと思われる。

現在は山頂に「山の神様」という祠が祀られている。番城ではあるが、見張り所的な遺構であり、一五八〇(天正八)年土佐軍に一蹴され、以後、廃城したのではないかと考えられる。

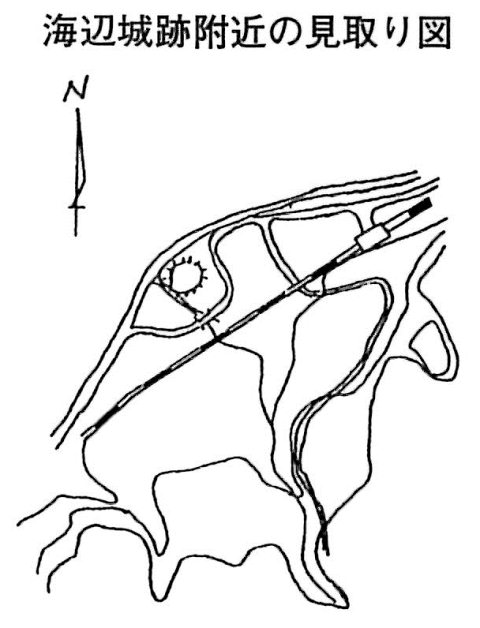

三 海 辺 城

本郷地区、城の鼻にある海辺城跡は、一三三六(延元元)年、由並本尊城の番城として、当時は「西の原」といわれた地に築城された。本尊城主得能氏の一族が、姓を西原と改めて移り住み、代々続いた。一五七四(天正二)年には、大野ヶ原で、城主西原済兵衛が、土佐の長宗我部元親旗下の伏兵三〇〇に銃撃されて討ち死にした。このとき家臣の大半を討たれたのである。

海辺城は、北は礫石混じりの絶壁で、下は海、西も同様の絶壁で、下は本郷川である。東南に二重の空堀(一重目の空堀は、現在町道に、二重目は県道と農道になっている)を持ち、面積一万一〇〇〇平方メートル。空堀一重目の内側は本丸で、城主の館があった。この本丸は、昭和中期まで公園となっていて、本丸公園と称していた。二重目の空堀の間は二の丸といって上級家臣たちが居住していた。現在は三〇数戸の民家となっている。本尊城の番城として築かれたが、戦国時代には整備されて、独立した城郭を備えた城になっていた。

一五八〇(天正八)年、土佐軍の伊予侵攻の時には、藤堂新七郎良勝が城主であった。土佐軍の猛攻を受け、善戦及ばず、四時間足らずで落城した。城主良勝は、かろうじて海上に逃れ、その後大阪の陣で討ち死にした。大久保の正法寺には良勝の霊位をつくり「院殿大居士」の法号で祀られている。

その後、前黒山城主、久保好武が、近村一一か村の大庄屋として住み、後年大洲藩の代官所が置かれた。

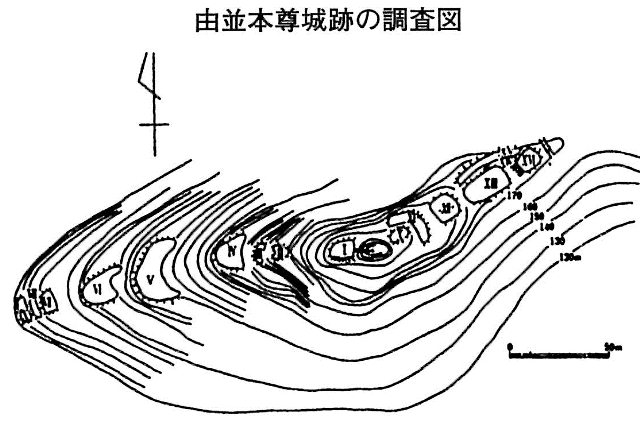

四 由並本尊城

灘町の北東、本尊山(標高一六八メートル)の山頂に由並本尊城跡がある。一一七七~一一八〇年(治承年間)、平氏の武将藤原氏の築城と伝えられる。

一三三五(建武二)年、河野対馬守通有の孫で、得能六左門通時が城主となり、同年七月から本格的な築城にかかり、東西の稜線に一〇余の郭を連立させ、近くに比類のない、戦うための城郭を完成させた。数年の歳月を要したという。

通時は、南朝の命を受けて周桑郡まで出兵し、戦功を立てて由並郷を受領した。河野一族も南・北両朝に分かれるが、得能通遠が城主のとき、由並本尊城も北朝(武家方)の軍門に降った。

得能壱岐守通賢が城主であった一五八〇(天正八)年、土佐の長宗我部軍の猛攻を受け、最後には海岸側の山裾に火を放たれ、火炎は本尊山を駆け登り、ついに開城した。

一五八五(天正十三)年には、豊臣秀吉の命を受け、伊予に侵攻した小早川隆景軍の攻撃を受けた。城主得能通賢は、討ち死にし、開城され廃城となった。

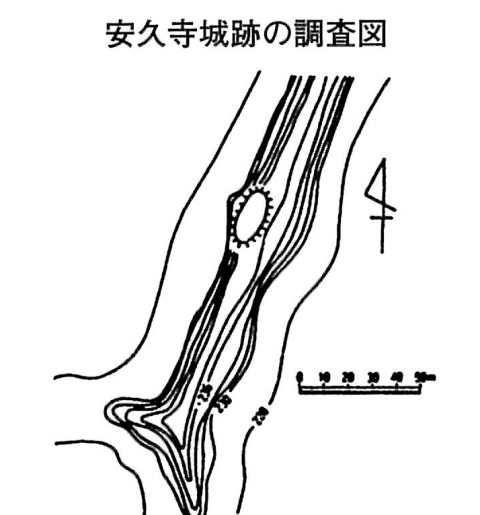

五 安久寺城

灘町一丁目の南にある安久寺は、東西は急傾斜になっており、南北は細長く緩やかな傾斜が続く山である。その山頂に、安久寺城跡がある。本尊城の番城と思われるが、築城時期や、城主は不明である。

山頂の城からは、東は上灘川を経て、本尊城跡や南斜面が一望でき、本城への外敵侵入を見張る絶好の位置にある。遺構を見ると、戦う砦はなく、見張り所と兼用で、武士たちが居住していたと思われる。ここから南南東へ約一キロのところに「ナガヤ」と呼ばれる地名があり、武土たちの居住跡と伝えられている。

一五八〇(天正八)年、土佐軍の攻撃を受け、廃城したようである。

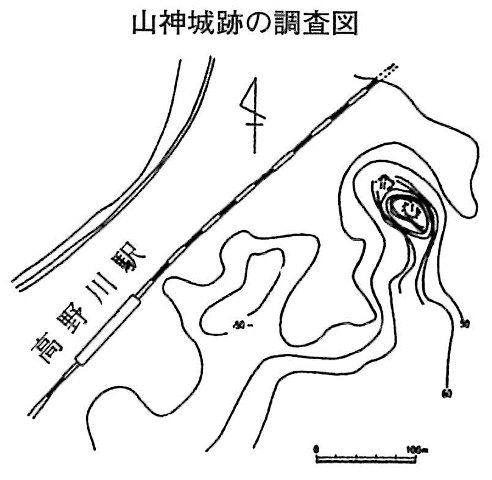

六 山 神 城

JR高野川駅から東へ約一五〇メートル行った小高い山の山頂に、山神城跡がある。本尊城が東に備えた番城であると考えられ、一五七四(天正二)年八月、城主、加茂武兵衛は、大野原で土佐の伏兵に銃撃され死亡した。

高野川には、本尊城主と、その重臣たちが居住していたと伝えられている。したがって、これ等の警護を兼ねた多数の武士団の居住区があったと思われる。本城は、これらの安全を期すための見張りを兼ねていたのであろう。遺構には、砦としての機能がうすい。

いずれにせよ、一五八〇(天正八)年の土佐軍の攻撃を受けて廃城したようだ。

七 烏帽子岳城

岡・三島地区の背後、秋葉山頂に烏帽子岳城跡がある。最初は南北朝時代に、北朝方の細川一族赤橋氏が築城したと伝えられ、南朝方の由並本尊城とは敵対していた。

南北朝が統合された一三九二(明徳三)年以降は、敵対する理由もなく時が過ぎたようであるが、一五〇〇年代になり、戦国時代を迎えると、中予地方では、河野一族がその勢力を拡張し始める。その一翼として由並本尊城や黒山城を中心に七か城で、軍事同盟(七城兼帯)が結ばれ、烏帽子岳城も、その一城として活動した。

一五八二(天正十)年、城主が稲葉帯刀の時、土佐の長宗我部軍に攻略されて、翌年廃城になった。郷土の諸城は、二年前に土佐軍の猛攻を受けており、その際、烏帽子岳城はどうであったかの記録はない。

「長宗我部軍の攻撃を受けたのが五月節句であり、土佐軍の旗指物を、住民たちの五月幟と見間違え、油断したので落城した」と伝えられている。落城の真相は別として、その後現在でも、岡地区では、五月幟は一切立てない。中世の城や砦は、その地域の生活を守るために住民と一緒に築く場合が多く、運命共同体的関係にあったわけで、それを裏付ける一事例といえよう。

岡地区には落城時の城主、稲葉帯刀の墓と伝えられる五輪の塔があり、土地の人々から、「稲葉さん」と呼ばれている。その近くには、馬上から射撃訓練をしたと伝えられる馬場跡がある。

八 滝 山 城

双海町満野地区と、横松郷川を挟んだ対岸で、長浜町峰今坊地区の南上方に、滝山城跡がある。区域外であるが本町に城主の碑や、菩提寺があり、関係が深いので追記する。

一三六三(貞治二)年築城で、城主は奥州藤原氏の出で、本町の各城と軍事同盟を結んでいた七城兼帯の一城であった。

一五八〇(天正八)年、長宗我部軍の攻撃を受け落城するが、再起。しかし、一五八五年八月、秀吉の四国侵攻時に、小早川隆景の軍門に降り、以後廃城となった。

城主一族は、苦難の歳月を重ねたが、慶長年間に、ようやく串村と今坊村の庄屋に返り咲いた。

本村地区には、一三九六(応永三)年、初代久保頼春が菩提寺として創建した慶徳寺があり、満野地区には九代久保国春・一〇代久保行春の碑があり、長浜町今坊の久保家には、血染めの旗や城主の脇差と伝えられる古刀が残っている。

滝山城歴代城主

一代 久保頼春 六代 久保行吉

二代 久保春貞 七代 久保行重

三代 久保春穐 八代 久保正行

四代 久保春実 九代 久保国春

五代 久保道春 一〇代 久保行春

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索