データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 近世 上(昭和61年1月31日発行)

五 沖之島争論

沖之島争論の背景

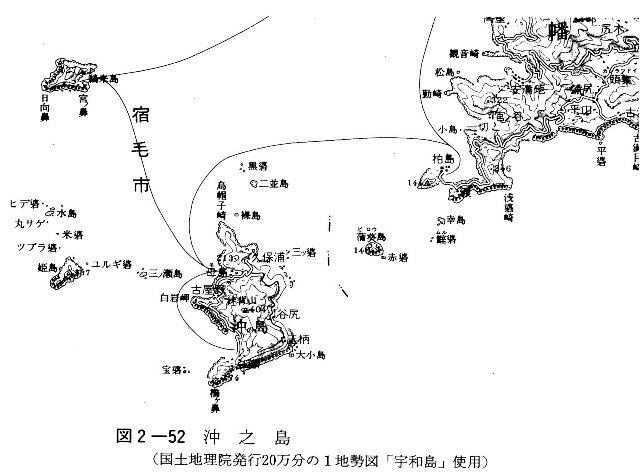

沖之島は、宿毛湾外に浮かぶ周囲二〇キロメートル足らずの島である。この小さな島をめぐる現地の漁民の紛争が、一〇万石の宇和島藩と二〇万石の高知藩との対決となった。この争論は、高知藩の家老として著名な野中兼山(一六一五―六三)の活躍で土佐側の勝利となったことでよく知られているが、史料をよく調べてみると意外に土佐側の苦戦であったことがわかる。宇和島側は名を捨てて実をとったとも言えそうであり、江戸における幕府の争論裁許の過程には、幕府の実力者酒井忠清と松平信綱との対立がからみながら、結果的には両藩に疵をつけまいとするバランス感覚のようなものが大きく働いた事件であったと言えそうである。

この紛争は、したがって、江戸における両藩の立場や藩当局者の立ちまわりの巧拙を視野に入れて考える必要があるが、しかし発端はあくまでも現地の漁民間の紛争にあった。紛争の原因は、幕府が全国の大名に命じて提出させた正保の国絵図の作成にあるといわれるが、これは単なるきっかけであり、現地でくすぶっていた境界紛争が絵図作成をきっかけに大きく燃えあがり、藩と藩との争いに発展したと考えるべきであろう。この時期には、これ以外にも宇和島と土佐の間には後述の篠山争論などが起きており、また松山藩と大洲藩の間にも藩境争論が発生している。近世になって五〇年、平和な環境でそれなりに開発が進行して人口が増加した結果、また他方では山や海に対する藩の規制が強化された結果、山や海をめぐる争いが多発したと考えられるのである。たとえば、沖之島紛争の対象地のひとつであった母島の善福寺領は、ごく最近に土佐の天地浦の者が湾を渡って屋敷地を開発しそこを拠点に田畑を開こうとしたが、あまりにも浪風が荒くて住みづらく、その上舟を引き上げる浜もないので、あきらめて撤退した場所であり、その跡に善福寺が水田を開こうとしていた場所であった。当時の技術のかぎりではあるが、利用できる自然が限界に近づいていたところに、紛争の真因があった(第一項を参照)。

宇和島側に残された沖之島争論についての史料は、やはり敗訴と意識されたためであろうか、ほとんどない。これに対し土佐側には、発端から終結までの一連の史料がそろっている。したがって、以下では、紛争の一方の当事者によって作られ残されたものであることに配慮しながらも、主として土佐側の史料によって事件のあとを辿っていくこととしたい。

この紛争は、海の漁場争いと山の入会の争いがからみあって起きた。巨視的に見れば篠山の紛争と沖之島の紛争は後述のようにワンセットになっているし、沖之島紛争自体も海と山の争いが分かち難くからみあっている。第一項で指摘したように、海の利用と山の利用とは、相互に密接に関連し合っているからである。沖之島には久保(当時の史料には窪と書かれることもあった)、母島(茂島とも)、小屋野、広瀬の四浦があり、前の三浦が宇和島領で広瀬が土佐領であった。発端は、宇和島領久保と土佐領柏島との争いであった。柏島は宿毛湾口に位置する周囲三キロメートル足らずの小島であり、この島の漁民は七キロメートル南西の沖之島の大平山で薪や家の材木を採っていた。一方、久保浦の漁民は、柏島近辺の海を漁場として利用していた。海と山を相互に入り合っていたわけである。

ところが、正保二年(一六四五)になって、この慣行にひびが入りお互いに自領への入会を拒否するという事態が発生した。はっきりとしたことは分からないが、これはどうも久保浦の側から仕掛けたことのようである。同年七月二一日の柏島庄屋伊丹九左衛門宛久保浦庄屋三浦六之進書状が次のように言っているからである。

春の頃、ここ元山御きりなされたき由仰せられ候へども、皆御法度ニて候ゆえまかりならざる由申し候ツル、このワキ先鰹など参るべくと存じ候間、もし沖合立ち会いにていずかたの海にても出会い申し候へば、境目と申しことさら近所の儀に御座候につき、先年のごとく海中入会になさるべく候か、(中略)前々のごとく海中入会になさるべく候か、

藩の方針であるので山の利用は断るが、海はこれまでの通り入会にして欲しいという、ムシのよい提案であった。もちろん柏島側は、「山お留めなされ侯て海入会の儀は合点まいらず侯、山お留めなされ侯ゆえ、この方にも海留め申し候」とこれを拒絶した(「同上」)。

これらの史料が示すかぎりでも、この紛争には最初から藩の影がこくさしていたのであり、もし以下のような国絵図作成の問題が伴わなくとも、ことが宇和島・土佐両藩の係争に発展するのは時間の問題であった、と言えるであろう。そこに国絵図の問題が起きたのである。

国絵図とは、幕府が全国の大名に命じて一国ごとの地図を作らせたもので、幕府の全国支配の象徴とも言うべきものである。豊臣秀吉が作らせた一郡単位の郡絵図がその最初であり、江戸時代では、慶長、正保、元禄、天保の四度にわたって作成、提出されている。縮尺は一里(約四キロメートル)を六寸(約一八センチメートル)、すなわち約二万二、〇〇〇分の一であり、この縮尺で一国を一枚に描くので、それぞれが、畳数十枚分もある大きなものである。各藩が作った領内の絵図を松山藩が絵図元となって一枚にまとめた伊予の国絵図は、正保以降のものが、江戸幕府紅葉山文庫の蔵書を受け継いだ内閣文庫(現国立公文書館)に今も保存されている。国絵図には、村々の位置とその石高の他に、主要な道・一里塚、海路、山や国・郡、所領の境などが書きこまれた。

絵図作成にあたり各藩がとくに神経をつかったのは、隣の大名との領地の境目であった。境界線の形を切り抜いた絵図(縁絵図と言う)を相互に交換して保管している藩も少なくない。宇和島藩と土佐藩の間では正保の時は縁絵図の交換は行われていないが、だからと言って境界の問題が重要でなかったというわけではない。正保三年一月、須田彦右衛門ら宇和島藩の藩政当局者は、土佐の小倉少助らの当局者に書状を送り、「去年江戸において御公儀より仰せ出され候国の絵図」の作成に先立って、両方の百姓の言い分が食い違い境界がはっきりしない場所について協議したいと申し入れている。

その場所は二つあり、ひとつは津島組の大道村と土佐奥屋内村との黒尊山境、ひとつが沖之島であった。

沖之島については宇和島藩が、山の用益を規制したのは領内全般に対する藩の方針によるものであるが、隣藩のよしみで柏島からの用益を認めるように申し付けるので海の入会も認めて欲しいと、土佐藩に申し入れ、同二月には一応の和解が成立したかにみえた。また後者についても八月のころには、これまでの通り峰分け、つまり稜線を境とすることで両村の庄屋同士の間で話し合いがついたようである。しかし、両藩当局者の間の書状を読むと、礼儀正しくおだやかで友好的な言葉とはうらはらに、両者が藩の面子をかけて依固地に争っていたことが知られる。たとえば、土佐側の書状は、柏島側は久保浦の山を利用しなくともさして困らない、宇和島側も柏島の海を利用しなくても困らないから山の利用をさし止めたのであろうと述べている。なんとも意地の悪い言い方であり、漁民と漁民の対立が、藩当局者の間の感情的な対立になっていることがうかがえる。表向きは漁民同士の訴訟という形式をとりながらも、実質上は両藩が江戸の幕府評定所で対決するにいたる素地がすでにでき上がっていたのである。

同じころ江戸では、両藩の絵図の国境がくいちがっていることが判明した。

くいちがいの対象は、沖之島の宇和島領と土佐領との境、および沖之島の東海上約四キロメートルにある姫島の帰属であった。宇和島側の絵図が、姫島を宇和島領に取り込み、また沖之島では境界線が大幅に広瀬に喰い込んでいる、と土佐側は反発したのであった。以後この争いは、現地での漁民相互間と江戸を舞台とする藩相互間の対立とがからみ合いながら展開する。

現地では、それぞれが主張する国境を前提に、相手が越境して海と山を侵犯したと非難しながら、たがいに集団的実力行使によって領分を確保しようとした。宇和島側の久保浦庄屋六之進が明暦二年(一六五六)二月に幕府評定所に提出した目安(訴状)によれば、広瀬浦の漁民は、庄屋助之丞の指導のもとに宇和島領に越境して「ツワ」(つわぶき)などの山菜や竹木を取り、新道をつけて新畑を開き、こちらの者が前々からの境目の道を通ると大勢で待ち伏せていて袋だたきにした。また、磯猟をしていると採れた海藻や桶などの道具を取り上げ、海上では猟を妨害し釣り道具などを押さえ取った。もちろん、これを土佐側から言えば、事態はまったく逆であることはいうまでもない。当該の場所をそれぞれが自領と信じている以上、相手の行為はすべて不当な侵害行為であり、自己の行為は正当防衛であったからである。

ところが、相手がいくら理不尽なまねをしても、自分たちは手だしをせず堪忍の限りをつくしている、という点においては、両者の言い分は一致している。もちろんどちらかが、うそを言っているのであり、おそらくは両方とも嘘を言っているのであろうが、これは、村と村などの争論を集団的な実力行使により解決することが、幕府から厳しく禁じられていたからに他ならない(とくに刀や鎗などを持ち出すのは極刑であった)。相手がなにをしても仕返しをしないようにという御殿さまのお申し付けにしたがい、私たちはいっさい暴力を行使しておりませんというのが、当時の訴状の決まり文句だったのである。

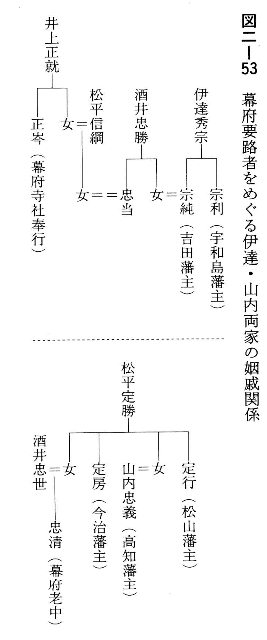

幕府評定所での審理

このように、実際は実力が行使されながら、最終的にはそれによって決着をつけることは許されず、かといって藩相互の交渉でも埓があかないとなると、あとはことを幕府の評定所にもち込む以外に解決の手段はないことになる。藩の立場からすると、公然と相互が対決するのは、欠け落ち百姓の相互返還などのことがあって具合いの悪い点もあったが、そこは「領主は替わるもの(転封)、百姓は土地末代のもの」という論理で現地の突き上げに押し切られたふうをよそおって、現地からの訴状に添状(百姓が提訴することを領主も同意していることを示す文書。これがないと通常は訴状は幕府に受理されなかった)をつけ、評定所に提出させた。以降、明暦二年(一六五六)から万治二年(一六五九)まで足かけ四年にわたって評定所の審理は続いたが、この間、現地の当事者双方はいうまでもなく江戸に詰めきりであり、藩当局も相互に目に見えない苦労をつくしたのであった。とくに土佐側では家老の野中兼山が江戸に詰めて、評定所関係者に精力的に工作を行った。土佐藩の認識によれば、幕府の実力者老中松平伊豆守(信綱)と寺社奉行井上河内守(正岑)の二人は、伊達家にえこひいきをしており、評定所での双方の対決においても宇和島側の有利になるように審理を誘導しようとした、という。理由は、宗利の弟宗純(当時吉田藩主)が信綱の孫婿に、また正岑にとっては姪婿にあたるからだという。これに対抗するために、兼山は、信綱と対抗する一方の実力者老中酒井忠清(のち大老。母は山内忠義の妹)を頼った。その間に松山藩主松平定行のとりなしがあったことは、言うまでもない(図二-53を参照)。その他にも兼山は、評定所の目安読(審理の時、訴状や証拠書類、判決などを読み上げる役)・右筆などに手を回した。その結果、判決は 「十のうち九までは」土佐側の言い分が通った。しかし兼山はこれに満足せず、事前に手を回して右筆に頼み、判決のうち「土佐側と判決するが、宇和島側からも猟をしてもよい」とした部分を、老中たちには内緒で「釣り猟」と書きあらためさせた。単に「猟」では網猟も可能だからというのが、その理由であった。のちに土佐藩はこの右筆に領内の朝倉神社(現高知市内)の縁起の清書を依頼し、その謝礼の名目で「黄金十両」を贈っている。実質上は賄賂であった。

以上の経過から指摘できることは、これによって境界決定についての幕府の権威が、したがって藩の権威が現地の人々にとっても確立したことである。実力で解決することを否定され、自分たち自身も訴状の中で実力は行使していないと主張した結果、このような紛争を解決するのは最終的には幕府であることを認めてしまったからである。「山も海も自分たちのもの」という村君の主張は放棄され、それらは幕府や藩の思し召しによって使わせていただくものとなった。また、この時期の土佐や南予では、一般百姓を「地下人」と呼んだり、庄屋クラスの百姓が名字を名乗ったりする、前代の風習が藩内かぎりでは普通に行われていた。ところが、幕府に提出する書類ではそのようなことは許されず、「地下人」は百姓と言い換えられ、庄屋は「何々浦庄屋某」と姓を取らなければならなかった。この意味でも勝っても負けても、訴訟それ自体が現地に与えた影響は大きかった、と思われる。

篠山争論

現一本松町と高知県宿毛市の境界にそびえる篠山の篠山権現とその神宮寺篠山観音は、古くから信仰され、四国八十八か所の番外札所として参詣者を集めていた。この篠山をめぐる紛争は、伊予と土佐との境界が沖之島と篠山を見通す線となっていたことから、沖之島争論に派生して幕府にもち込まれた。このあたりの山は帆柱や舟板などの船材の採取地であり、その意味でも海の争いと本質的に関連していたのであるが、今度は別な意味で、この境目のあり方が沖之島紛争に重要な意義をもってきたわけである。先手を取ろうとしたのであろうか、明暦二年(一六五六)に土佐側が観音寺を修理しようとしたことから、ここでも紛争が発生し、藩の役人もからんだ大がかりな実力行使も行われた。翌三年、前土佐藩主忠義(前年に隠居)はことを評定所に訴えようとしたが、幕府は大名同士の「公事(裁判沙汰)は御法度」とする立場から、内々のうちに圧力をかけて提訴の意志を未然に放棄させた。そのうちに万治元年(一六五八)、今度は宇和島側が現地の百姓の名で評定所に訴状を提出した。幕府はこれを受理したが、ことをこれ以上にあら立てないよう大洲藩主加藤泰興と今治藩主松平定房に命じて、両藩の間の調停に当たらせた。大名同士の争いに近隣の大名が調停に立つのは、一種の慣行でもあったが、この場合は、沖之島紛争の裁決とのバランスをとる意味で篠山については土佐側に譲歩させようとする幕府の意向を受けてのそれであり、結局のところ万治二年、宇和島藩に有利な形で和解が成立した。調停者の一人定房は松平定行の弟であり、沖之島では有利に働いた人脈が、篠山では逆に作用したわけである(図二-53を参照)。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索