データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 近世 上(昭和61年1月31日発行)

一 小早川隆景の支配

秀吉統一後の四国

土佐の長宗我部元親(一五三九~九九)は四国制覇の夢も破れ、わずかに土佐一国の領有にとどまった。彼の土佐国統一は天正三年(一五七五)に成り、同一〇年に阿波、同一二年に讃岐を服し、最後に伊予の河野氏を残していた。これは全く中国の毛利氏の来援を恐れての工作であったが、既に東予・南予の羽翼を断ち、天正一三年初頭の時点では、元親の四国統一は成ったかに見えていた。

こうした中で、豊臣秀吉の四国征討が決定されたのであった。元親としては、兵農分離が進み精鋭化した本土軍の進攻は極力避けたいところであった。同年六月一八日付で秀吉が小早川隆景に与えた書状では、元親が阿波・讃岐を秀吉に差し出し、実子を人質にすることを条件として和議を結ぶことを工作しているが(資近上一-1)成就しなかった。

秀吉は元親に土佐一国の領有を許し、他の三国を没収した。元親の人生は大きなまわり道で、全くの徒労に終わったといえよう。にも拘わらず元親は秀吉に対して「恩恵謝するに詞なし、身に於ての安堵、是に過ぎず」(土佐物語)と感謝したという。よほど秀吉との対戦がこたえたものと思われる。よく装備された上方勢と、兵農分離前の四国勢の貧弱さとの対比に、時代の動きをまざまざと感じとったに違いない。

さて秀吉は、四国平定戦の論功行賞として阿波を蜂須賀家政に、讃岐を仙石秀久に、伊予を小早川隆景に与えた。また、阿波のうち一万石を赤松別房に、讃岐のうち三万石を十河存保に、伊予のうち二万三、〇〇〇石を安国寺恵瓊に、一万四、〇〇〇石を来島通総に、三、〇〇〇石を得居通久に与えた(資近上一-4)。

なお『長元物語』には次のような記載がある。

一、阿波・讃岐・伊予の内で、元親に降参しなかったのは、来島通総・得居通久・十河存保の三人だったので四国征伐後、来島・得居は加増、十河は讃岐で知行を得た。

一、阿波・讃岐・伊予の諸将は元親に降参して人質を出していた。秀吉の四国征伐後は元親に従った国侍を追放したため三か国の武士は悉く浪人した。

長元物語は万治二年(一六五九)立石定吉が書き、粉飾の少ない土佐の武辺物語として高く評価されている(高知県史)。これによると得居・来島兄弟の行賞の理由は、このたびの戦功よりも元親に降伏しなかった者と見られたことによると思われる。

小早川氏の出自

さて秀吉の四国征伐に際し、伊予国攻略を命じられた毛利一族の中で、特に中心となって働き、その論功行賞において伊予一国を与えられた小早川隆景とは、いかなる人物であったろうか。

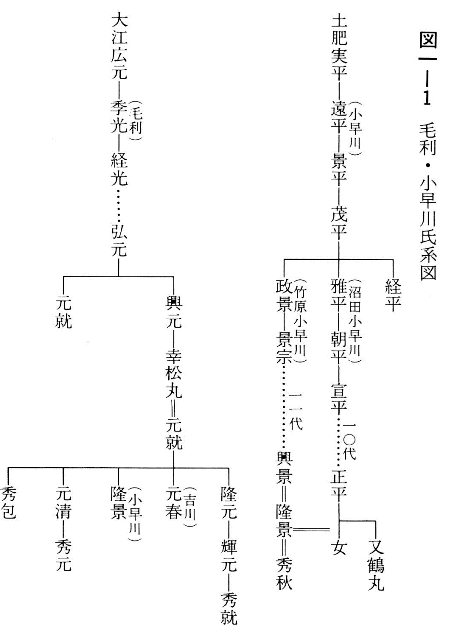

隆景は後年、中国の雄となった毛利元就の三男として、天文二年(一五三三)に安芸国郡山城(現広島県高田郡吉田町)で生まれた。元就三七歳の時の子で、幼名を徳寿丸、長じて又四郎と呼ばれた。長兄隆元よりは一〇歳、次兄元春よりは四歳の年少である。母は吉川氏、法名を妙玖と呼ばれる賢夫人で、元就に対して内助の功も大きかったと伝えられる。

郡山城のある高田郡吉田町は毛利氏発祥の地で、中国山地に位置する。元就の初世は、出雲の尼子氏と周防の大内氏の中間に挾まれてその侵攻に苦しんだが、隆景誕生のころは漸く毛利氏も尼子晴久の勢力下を脱し、大内義隆に随って勢力を伸ばそうとしている時であった。天文一三年、隆景一二歳の時、姻戚関係にあった小早川家を継いだ。

小早川家は鎌倉時代、源頼朝の臣土肥実平から出ている。実平の子、弥太郎遠平は相模国早河荘内土肥郷(現神奈川県足柄下郡)に住んで、荘名をとって小早川と称したという。遠平は父と共に頼朝に従い、元暦元年(一一八四)に、備後・安芸で平氏と戦って功があり、その賞として安芸国豊田郡安直荘・沼田本荘・同新荘の地頭職に補され、以来小早川氏は安芸国を根拠とするに至った。

遠平の孫茂平の代には、さらに賀茂郡竹原・都宇の地頭職を得たので、嫡子雅平に沼田荘を、弟の政景に都宇・竹原荘を与えた。以後雅平の家を総領として沼田小早川氏と呼び、一〇代にして正平に至った。政景のあとは竹原にいて、竹原小早川氏と称し、一一代にして興景に至った。両小早川氏も毛利氏と同じく尼子氏・大内氏の二勢力に挾まれ、ある時は大内氏に、ある時は尼子氏について保身を図った。

興景・正平は毛利元就と同時代で、共に大内義隆に属していた。竹原の小早川興景が病死して嗣子がなかったので、老臣らは興景の妻の叔父にあたる元就に請い、隆景を迎えた。大内義隆はこれを祝して、隆景に太刀と馬を贈った。

隆景の嗣いた竹原小早川家は分家であったが、本家の沼田小早川家の正平は若く、出雲で戦死し、一子又鶴丸は眼を患って失明したため、老臣乃美景興らは有為な隆景に本家を継がせようとし、元就に願い出て天文二〇年に一九歳の隆景は沼田の高山城に入って本家を継いだ。隆景は正平の娘を妻とし、鎌倉以来の両小早川家は合併した。次兄元春も天文一六年母方の吉川家を継いだので、両家は長兄隆元とともに、よく父を助けて中国征服の大業を完成させた。世に「二川」と称して元春・隆景の勇武をたたえている。

隆元・元春・隆景の幼少のころ、父元就が三本の矢を与えて折らせ、兄弟が孤立すると弱いが協力すれば強敵にも敗れることがないと教えた有名な話があるが、毛利一家の結束は固く、このことが戦国期にあって毛利家発展の基礎をなした。事実、弘治三年(一五五七)も元就六一歳の時、三子に和衷協力すべしとする長文の教訓状を残している(毛利家文書)。

毛利元就は、弘治元年一〇月に大内義隆を弑した陶晴賢を厳島の戦いで破り、毛利氏の中国支配は出雲の尼子氏を残すのみとなったが、常に吉川・小早川は本家を助けてよく戦った。永禄九年(一五六六)には尼子氏を滅し、ついに山陽・山陰を制するに至った。

織田信長による中国征伐軍は、天正一〇年(一五八二)秀吉を将として岡山に迫った。備中守備の中心は高松城主清水宗治であったが、同年五月七日に高松城(現岡山市)を囲んだ秀吉軍は、攻め難いこの城に水攻めを計画した。毛利方は隆元の嗣子輝元・吉川元春・小早川隆景も来援したが、施すてだてもなく、ついに安国寺恵瓊を遣わして秀吉と和を講ずることにした。秀吉側の条件は備中・美作・伯耆・備後・出雲の五か国割譲と城主清水宗治の切腹という甚だ苛酷なものであった。

天正一〇年六月一日に誰もが予想しなかった本能寺の変が起こった。この事件での信長の死を秀吉は三日の夜に知り、四日に安国寺恵瓊を招き、清水宗治の切腹をもって講和を締結することを伝えさせた。宗治は城外に小舟を浮かべて、秀吉の検使の前で切腹し、これを見届けた秀吉は恵瓊を迎えて毛利氏との和平の誓紙を交換した。

秀吉はこれを済ませると、早速兵をまとめて京に向かって引き返した。毛利側は後で変報を知り、元春らは追撃を主張した。しかし隆景は、いったん交わされた和平の誓紙を守り抜くべきであると主張し、毛利軍の追撃を止めた。このことは後々まで、秀吉の隆景に対する信頼度を高めることになった。

隆景の伊予国拝領

秀吉は四国出兵前の天正一三年六月一八日付で、小早川隆景に戦後、伊予一国を与えることを予約している。次のような文面である(資近上一-1)。

長宗我部元親が阿波・讃岐を返上し、実子を大坂に送ったので受け取っている。これは伊予・土佐を望んでのことであるが、其方が伊予一国を希望しているので、長宗我部には止むを得ず人質を返し土佐一国を与えることにする。

また四国征伐の主将羽柴秀長も阿波の陣中から隆景宛に、「予州の城々念を入れて受け取り、其方へ異議なく進ぜるから安心するように」と閏七月六日付で書状を送っている(資近上一-2)のは、秀吉の場合あくまでも予約であったので、隆景の不安をなくするように秀吉から秀長へ伝えたものと解すべきであろう。また佐々成政を討つため金沢への途上にあった秀吉は、さらに越前から天正一三年(一五八五)閏八月一四日付で、四国征伐の軍監蜂須賀正勝・黒田孝高に、「予州の諸城を早く受け取って小早川隆景に渡すように」と命じている(資近上一-6)。

これら一連の文書は、秀吉の隆景に対する約束を重んじ、これを実行しようとする、隆景への信頼度の高さを示すものであるが、それはまた隆景の伊予領有の熱意を示すものでもある。隆景がかくも伊予に執心したのは、土佐の長宗我部氏の今後の出方に備え、毛利家の安泰を図り、かつは河野氏を庇護して生きる道を見いたしてやりたい、ということにあったと思われる。河野氏は毛利氏に一辺倒で、秀吉の中国征伐に対処していたのに、毛利氏が高松城で秀吉と和議を結んだために秀吉から見放され、孤児の立場に置かれていたのである。

なお、隆景の伊予国受領については、秀吉から毛利輝元に伊予国を与え、改めて輝元から隆景に与えるという形式がとられている。このことにつき『川角太閤記』は、毛利一家の祖法として直接隆景が秀吉から受けるのは本家にはばかりがあると考えられ、隆景から秀吉に願って、この方法がとられたとしている。

隆景の石高

伊予一国を得た小早川隆景の石高は、前掲の『長元物語』にも記されてない。太閤検地以前のことであるから当然のこととも思われるが、しかし安国寺恵瓊や来島・得居には石高が記されている。これは伊予国検地後はこれだけを与えよ、という秀吉の隆景に対する内意と解すべきであろうか。もっとも隆景の石高についても、『南海通記』には、

伊予国 小早川隆景に三十五万石を賜る。、内二万三千石を安国寺恵瓊に賜る、三千石を得居加増に賜る、一万四千石を久留島加増に賜る

とあり、『予陽河野家譜』には、

予州の内三十五万石隆景に、二万三千石安国寺恵瓊に、一万四千石来島右衛門市通総に、三千石得居半右衛門尉通久に賜る(原漢文)

とあって、ともに小早川三五万石と記している。ただ両書の記載には若干差があって、『南海通記』では伊予国全体が三五万石で、安国寺ら三名にそのうちを分けるという『長元物語』と同じ表現であり、『予陽河野家譜』の表現によれば、伊予国の石高は小早川・安国寺・来島・得居の合計三九万石となる。

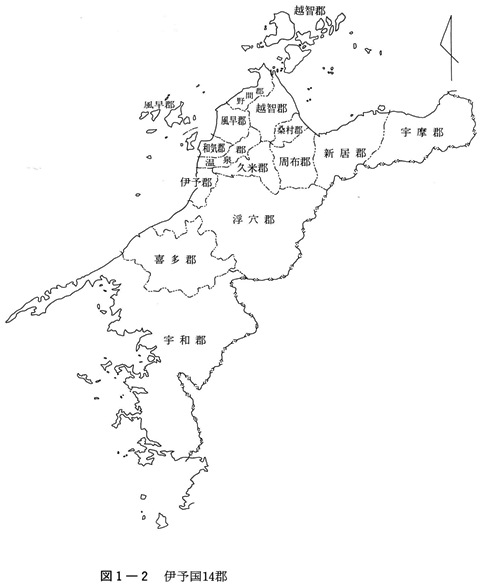

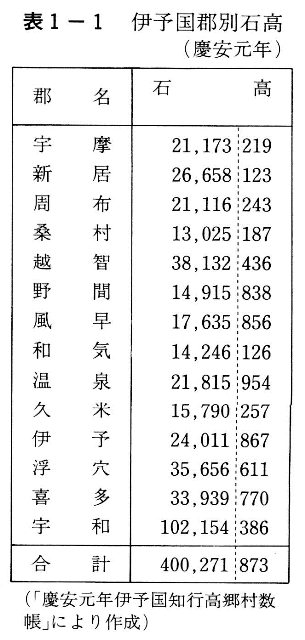

伊予国の検地は四国征伐の翌年から三年間、つまり天正一四・一五・一六年と行われているが、その結果の伊予国総石高は未詳である。伊予国村高の明細を記した最も古いものは、慶安元年(一六四八)の「伊予国知行高郷村数帳」で、これによると伊予国総石高四〇万二七一石八斗七升三合となっている。これを宇和郡の太閤検地(天正一六年=一五八八)の村名・村高と比較すると全く符合するので、「伊予国知行高郷村数帳」は宇和郡に関する限り、太閤検地の結果を示したものである(宇和島伊達家史料『弌墅截』)。「伊予国知行高郷村数帳」が太閤検地の結果を集計したものとすれば、隆景ほか三名の知行石高合計三九万石は太閤検地の伊予国総石高にほぼ一致する。もっとも隆景の伊予在国中は、まだ検地は終了していないので、このような石高を受けてはいなかったと思われる。これは、あるいは従来の貫高を換算したものか(花見朔巳によれば一万貫は五万石)、恐らくは後代の補筆であろう。

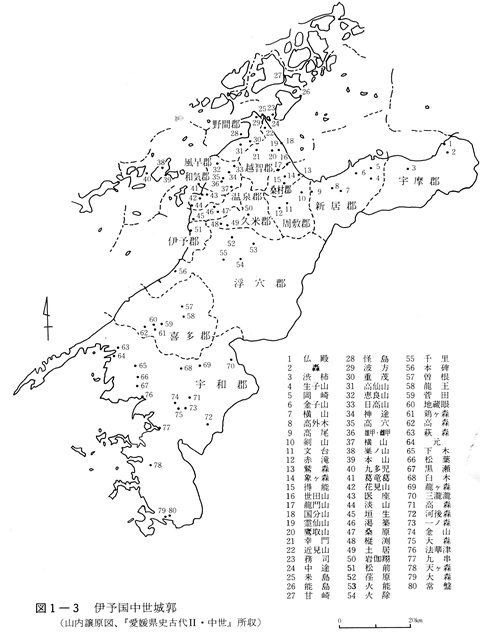

隆景の伊予統治

伊予国を受領して隆景が領国支配を始めた時点をいつと決定することは不可能である。一応『予陽河野家譜』によって隆景軍の四国上陸後の行程を見ると、まず天正一三年七月一二日に新居郡新居浜・宇高から高尾城の金子元宅を攻めて、一七日にこれを自殺させ、一九日より二八日まで西方の周布・桑村・越智・野間・風早の五郡の城を陥れ、二九日温泉郡道後に進んだ。和気・温泉・久米・浮穴・伊予五郡の諸城は寄手の大軍に恐れて戦わずして遁れ、隆景軍は河野の本城湯築城を囲んだ。河野通直は諸将を指揮して四方を守らせ、七月二九日から九月六日まで防戦に努めた。隆景は城中に書を送り、抗戦をやめて前非を悔い、軍門に降って越智姓の血脈を全うするように伝えた。これに対し通直は家臣団の意見を徴した結果、隆景の意見に従うことに決し、通直自身で隆景の陣を訪ねて降参し「赦宥の恩命を得れば、永く豊臣家の臣下たらん」ことを願い、平岡治部少輔を人質として差し出した。また西園寺公広・大野直昌らも隆景の陣に赴いて謁した。よって隆景軍は西の大津に向かい、大野直行・曽根宣高らを捕え、其の余の諸士は悉く逃亡したので、ここに予州平定が成った。秀吉は予州の内三五万石を隆景に、二万三、〇〇〇石を安国寺恵瓊に、一万四、〇〇〇石を来島通総に、三、〇〇〇石を得居通久に与えたとある。この配分高は諸書ともに一致している。隆景は所領の境界を決め、国事を断決し、すべての人の無法な行為を禁じた(予陽河野家譜)。その制札には次のように記されている。

禁 制

右軍勢の無法な行いを堅く禁止する、もし背く者があれば厳しく処罰する。

天正十三年九月十二日 小早川左衛門佐

なお隆景が伊予国に残した禁制としては、天正一三年(一五八五)九月三日付で大善寺(現大洲市大禅寺)に(資近上一-8)、同じく九月一三日付で竜沢寺(東宇和郡城川町)にも同様の趣旨のものを掲げ(資近上一-9)て、治安の維持を図っている。この二つは河野通直降伏後に西方に討伐軍を進めて掲示したものであり、その後、伊予平定が成ったとして、『予陽河野家譜』の九月一二日付の禁制が出されたものであろう。

なお、彼が戦後処理を行ったものとして部将乃美宗勝に宛てた自筆の書状(資近上一-12)がある。天正一四年三月五日付のもので、伊予国全域にわたって破却すべき城・縮小すべき城・維持すべき城・普請を要する城などを具体的に指示して、手配を命じている。新たに養子小早川秀包にも宇和郡三万五、〇〇〇石が与えられ、大津(後の大洲)城に置いた。恐らく隆景三五万石の中からであろう。

さて隆景は、伊予国のどこを居城としたのであろうか。河野通直を庇護して湯築城に留まっていたかと考えるが、それを立証するものもない。ただ天正一四年(一五八六)の夏と考えられる『耶蘇会日本年報』のポルトガル宣教師ルイス=フロイスの報告書に、次のような記事がある。

隆景とルイス=フロイス

豊後への布教のため瀬戸内海を西に向かっていた神父フロイスたちが、秀吉の特許状を持って伊予国に立ち寄ったとき、隆景は多数の人を指揮して、広大にして堅固な城を築いていた。彼は黒田孝高から神父たちが訪問することを聞いていたので、城の上からその船を認めるや、家臣に命じて歓迎の船を出させ、二軒の宿所を用意し、神父たちの必要な品物を整えさせた。二日後に、フロイスたちが山上にある甚だ高い城に訪ねて行ったところ、隆景は多忙な用務を放棄して丁寧に迎え、習慣にしたがって多数の家臣とともに宴を設けて歓迎した。その日は暑熱が厳しかったため、神父たちは彼に対して神の救いについて話す機会がなかった。辞去の時、隆景は縁側まで見送った。日本の習慣ではこのような大身の人とは決して直接交渉することは許されてないので、フロイスたちは宿に帰ってから、二つの願いを家臣を仲介として隆景に提出した。一つは山口に聖堂を建てて神父を置き布教を許すように、甥の毛利輝元に宛てた依頼状を書いてほしいこと、二は伊予国に神父一人を置き、これに地所を与えられたい、というものであった。

フロイスたちは数日間ここに滞在したが、その間に隆景は自分の信ずる禅宗についてダミアン修士に色々質問をさせた。隆景はその答を悉く聞いたのち、「私は神父に逢うまで神の教えというものを聞いたことがない、詳しく聞いたら今とは違った考えを抱いたであろうが、今は用務多忙であり、また神父も旅行途上であるから、説教を聞くことはかなわぬ、後日そのような機会を得たい」と、神父に伝えさせ、僅少であるが道中の諸用に当ててほしいと金銭を贈り、フロイスたちは豊後国臼杵に向かった、とある。

隆景が「瀬戸内海を西に向かう船を眺め得る、広大にして甚だ高い山上の堅固な城」を築いていたというのは、伊予国のどこの城であろうか。今治市東部の村上武吉の持ち城であった国分城(一〇五㍍余)だと展望はきくが「甚だ高い」・「広大にして堅固な」城とも思われず、湯築城にしては海岸から離れすぎるし、この記事に該当する城は不詳であり、隆景築城のことは他の文書にも見えず、伝承もない。あるいは廃棄した城の取り壊しについて現場指揮でもしていたのであろうか。

伊予国受領後の隆景の足取りを見ると、彼は一旦安芸国に帰還し、秀吉に謁するため、天正一三年一一月二八日海路安芸を出て、一二月一九日に堺に着き、二一日大坂城に入り秀吉に会した。秀吉は彼の労をねぎらい、饗応し交歓を重ねた。帰国に際しても海路は時に風波の難があるからと陸路を勧め、二五日大坂を立ち、翌一四年一月五日に安芸の古田に帰着し、輝元に上坂中の復命をしている。

秀吉の九州征伐と伊予

一方九州においては、薩摩の島津義久の勢力が強大となり、九州統一を図って豊後の大友宗麟に迫った。宗麟は自ら上坂して秀吉に訴えたので、秀吉は両者の和を講じ、天正一四年七月を期して義久に回答を命じた。義久が応じない時は秀吉が自ら九州征伐を実施しようと、四月一〇日に毛利輝元に動員の準備をさせ、元春・隆景にもこれを助けるように命じた。

義久は秀吉の命を聞かず、大友氏所属の諸城を攻撃したので、秀吉は島津征伐を決定した。秀吉の部将黒田孝高は七月二五日兵三、〇〇〇を率いて京都を出発し、同三〇日隆景らと備後三原に会して、毛利氏の出兵を促した。兵員糧食の輸送や下関一帯の警備上、毛利氏の協力が必要とされたのである。隆景らは出陣用意が整って、同九月八日に出発した。伊予からは来島通総・得居通久、また河野通直旗下の平岡通倚・黒川通貫、また西園寺公広、その旗下の法華津前延・土居清良・緒方与次兵衛らの武将が加わった(資近上一-16~18)。

天正一四年(一五八六)一〇月四日、隆景らの軍は島津氏に属していた豊前国小倉城を陥れた。陣中、隆景の兄古川元春は病死している。一方秀吉は、翌天正一五年三月二八日に下関海峡を渡り、五月三日薩摩に至り、島津義久を降伏させ、九州征伐は終わった。

隆景は戦後も秀吉の命によって筑前に留まり、戦後の処理に当たった。秀吉は征服後の九州の所領を配分するに当たって、隆景の伊予の領地を収めて、新に筑前一国と筑後二郡(生葉・竹野)・肥前二郡(基肆・養父)を与え、秀包には筑後三郡(生葉・竹野・山本)を領させた。天正一五年六月のころとされる。

隆景筑前へ移封

こうして隆景は伊予国を去り、翌一六年筑前国名島城(現福岡市東区)を居城とした。天正一三年九月から同一五年九月の九州出兵まで、隆景はそれほどに身辺多忙で、伊予統治に当たることもなく、居城を構えたことも伝わらない。名目だけに終わった領主というのが実体であろう。さきに『川角太閤記』によって、隆景の伊予国受領は秀吉からまず毛利輝元が受け、改めて輝元から隆景が受けるという形式をとったのは、毛利内部の不和を避けるための隆景の配慮によるものと見たが、秀吉としては大毛利氏を構築することは本意でなかったはずである。恐らく毛利とは引き離した独立の大名小早川氏を作りたかったと思われる。とすれば九州平定は、小早川氏を毛利氏から分離した一大名とする好機ともなったわけである。

この隆景の筑前国転封の報に最も落胆したのは、河野通直とその一族家臣であった。鎌倉期以来の伊予国の中心河野家を、何とか秀吉配下の大名に取り立ててほしいという念願を持ち続け、ひたすら隆景の温情にすがって日を過ごしていただけに、これは絶望的なものと響いたに相違ない。毛利家の使者が来て、「貴殿の事は太閤に推挙したが、まだ恩命が下らない。以後伊予国は小早川に代わって福島正則の支配する所となった、貴殿の不幸というべきである。この上は芸州に居を移し、重ねて恩命を願い出られたい。輝元よりも執り成す所があるであろう」(資近上一-31)と伝えた。敗残の身であり、しかも病弱の通直は、譜代の家臣わずか五〇余名に護られて、天正一五年七月七日湯築城を出て三津浜から乗船し、摂津国有馬の温泉に浴し、続いて紀伊国高野山上蔵院に参籠の後、毛利家の庇護を受けて安芸国竹原に隠棲する身となった。通直は老臣の慰めや激励を受け、ひたすら太閤の恩命を待ったが、ついにそのことがないまま、同一五日わずか二四歳で逝去し、長生院殿前予州刺史月渓円公大禅定門と諡された。通直逝去の条の「予陽河野家譜」の筆致はもっとも悲痛哀愁を極め、あるいは通直は自害かと推測される程である。七月七日に伊予を出、有馬入湯から高野山参籠、さらに竹原落去、逝去までわずかに八日間という日数の短さにも疑問が持たれる。

通直始め河野一家が家の再興に執心で、小早川隆景一辺倒で秀吉に取りなしを願い、その悲願がかなえられなかったことについては種々の見解がある。その要旨は次のようである。

一、天正一〇年(一五八二)、羽柴秀吉が中国毛利氏と対戦の時、湯築城に加勢を乞うたが、応じなかったことが遠因となって、秀吉は河野氏を快く思わなかった(大野直昌由緒聞書の類)。

二、秀吉の四国征伐前に河野氏は長宗我部氏に降伏していた(長元物語)。

三、秀吉の内意は「河野は隆景の計らいにせよ」というところにあった。しかし隆景は、河野氏がいては宿願の伊予一国の領有が全うできぬと思い見殺しにした、と河野氏の一族平岡広頼の憤懣を記す(陰徳記)。

河野氏は伊予国の中心的守護大名として、名家の伝統と家臣団に支えられ、また近隣の有力大名と結びつつ、細々と戦国時代末まで生き延びて来た。戦国大名に脱皮すべき時期に明察を欠き、病弱あるいは幼少の主君が続いたことも河野氏にとって不幸であった。

和気郡を得た安国寺恵瓊

恵瓊は禅僧で、安芸国安国寺(広島市)の住持、のち京都東福寺二二四世の住持ともなったが、それよりも彼を有名にしたのは、毛利氏一族の帰依を受けて、陣僧として戦乱の中を秀吉との外交に奔走したことである。本来彼は武門の出で、安芸国銀山城主武田信重の遺孤といわれ、天文一〇年(一五四一)に毛利氏に銀山城を攻め落とされたとき、安芸国安国寺に逃れ入り、仏道修行に精進した。ここで生涯の師竺雲恵心に巡り合い、その法弟となった。

天正一〇年、秀吉の備中高松城水攻めのとき、毛利氏と秀吉との間に立って高松城に入り、城主清水宗治に説いて、彼に切腹を決意させ、講和を成立させた。また秀吉に好意的な隆景と彼の意見が、秀吉を追撃しようとする毛利氏の行動を封ずることになったのであった。やがて秀吉の直臣として働くようになり、仏門を去った。四国征伐に際しては隆景の陣に加わり、戦況を秀吉に報告し、また隆景の軍使として阿波国の秀長の陣にも赴いた。

戦後の論功行賞で恵瓊は、伊予国において二万三、〇〇〇石を与えられ、始めて秀吉配下の大名となったのである。この二万三、〇〇〇石を伊予国内のどこで得たのであろうか。北条市善応寺所蔵の『河野軍記』に、

和気郡三津 二万三千石 安国寺恵瓊

恵瓊ノ俗姓ハ芸州沼田郡金山ノ城主武田刑部少輔信重之末子武若丸ト申ス、出家シテ頓蔵主トテ京都東福寺ノ西堂也、才覚優長ノ人ナリケレハ毛利輝元ノ招ニテ芸州広島ノ安国寺ニ住シ、元就ニ近侍シテ軍書ナトヲ講述セラレ所々ノ軍中ニモ相随ヒケレハ輝元厚恩賜アリシ云々、

とある。なお確実な史料として広島市不動院所蔵の天正一九年三月一三日付、安国寺宛の豊臣秀吉朱印知行宛行状(資近上一-54)がある。その筆頭に「五千石 伊予国和気郡内」とあって、外に九州で五、〇〇〇石、輝元分から一、五〇〇石、計一万一、五〇〇石とある。これによって恵瓊の伊予国での拝領分か和気郡にあったことは疑いない。ちなみに「慶安元年伊予国知行高郷村数帳」によって和気郡の石高集計を見ると、二二か村一万四、二四六石余で、恵瓊の石高二万三、〇〇〇石には大分不足する。周辺の郡へも彼の所領が広がっていたものと見なくてはならない。慶長五年にその所領を没収された時は、恵瓊六万石とされているので、この中には伊予国以外の安芸・筑前などで得た知行高も含められているのであろう。

ところで、後代伊予国で編纂された地誌類のどれ一つを取って見ても、和気郡について、あるいはその周辺の郡についても恵瓊に関する記事は全く見いだすことができない。また何一つ恵瓊に関する口碑も伝わっていないところを見ると、恵瓊は知行だけを得ていて、伊予国に居住し、あるいは城を構えるなどのことはなかったと見なくてはならない。

来島通総と得居通之

四国征伐後の論功行賞で一万四、〇〇〇石を得た来島通総と、三、〇〇〇石を得た得居通之(『予陽河野家譜』は得居通久とする)とは弟と兄で、来島兄弟と呼ばれている。兄弟の父は野間郡来島城主村上通康で、一時湯築城主河野弾正少弼通直に請われて嗣子となったことから紛争が起こり、結局老臣たちの推す河野通政(予州家)が湯築城主となり、通康はこれに臣事して河野姓と河野家紋の使用を許されて相続問題は落着した。

『河野分限録』によると通康は、御一門三二将の一人、御侍大将一八騎の一人、御家老衆五人中の一人、というように河野家の重臣で、野間郡来島城主であり、外に越智郡平地島城・野間郡怪島城・同郡高仙山城を持っていたが、信長の中国征伐のときには、秀吉の陣営を訪ね河野氏に背いている。かつて河野家の継嗣となれず、通政に臣事したことがよほど無念であったに相違ない。

永禄一〇年(一五六七)、通康が病死し、長子の通之は一族の得居家を相続していたので、通康の跡は四子通総が来島城主となり、共に父の遺志を継いで秀吉に通じ、天正一三年(一五八五)の四国征伐では小早川隆景軍に加わるのである。

小早川隆景の征討軍が野間郡に到ると、来島通総は命により戦列に加わって大野佐渡守が守る人遠城を囲んで攻撃しこれを陥れた。さらに通之・通総兄弟は中国の軍勢五〇〇騎と共に風早郡日高山城を囲み苦戦の末、城主重見通晴を戦死させた。ついで来島兄弟は南通具の守る横山城を攻め、これを陥れている。

このようにして七月一九日から二八日にかけての小早川軍の侵攻は激しく、周布・桑村・越智・野間・風早、以上五郡の城は悉く陥落したのである。

さて来島通総一万四、〇〇〇石、得居通之三、〇〇〇石は、伊予国のどこで得たであろうか。確実な史料は見出し得ないが『予章記』(山之井本)に、

風早郡一円ニ 来島出雲守 内三千石 徳居勘右衛門尉 出雲守叔父ナリ

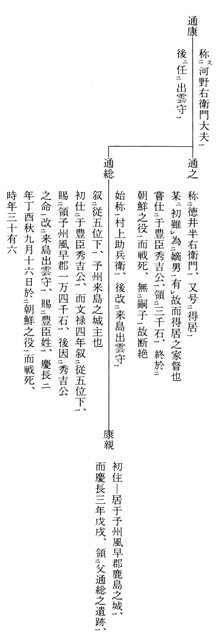

とあり、『河野軍記』(善応寺本)も同じ形式で載せているが、「内三千石徳居助右衛門尉」となっている。これが『予陽河野家譜』にいう得居半右衛門尉通久(通之)であるから、出雲守通総の叔父ではなく、兄とすべきであろう。『来島系図』(北条市下難波大通寺所蔵)によると、次のようである。(図表「来島系図」)

風早郡一円を得た来島出雲守に通総々あろう。『慶安元年伊予国知行高郷村数帳』によると、風早郡総石高一万七、六三五石余で、兄弟の石高合計に符合し、父通康と兄弟の墓(共に朝鮮で戦死)も風早郡下難波村(現北条市下難波)大通寺墓所にある。風早郡内の兄弟の支配領域については、ほぼ立岩川を境として北が得居領、南側が来島領であったと見られる。もっとも、当時の河道は現在よりは南方であったと思われる(北条市誌)。なお北条沖四〇〇㍍の鹿島城は来島通総の居城であって、彼の戦死後、その子康親に引き継がれた。

来島氏の本拠は野間郡来島城(現今治市)で、野間郡は父通康についで通総が支配していたと見られる。天正一四年(一五八六)一二月一三日付同郡佐方保賀茂社・同所八幡社・同所長本寺・遍照院への下札(年貢割付)などが残っている(資近上一-21~24)。

以上、四国征伐後の行賞で、伊予国に所領を得た人々について述べたが、その治績などについては全く文書に接することができない。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索