データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 近世 下(昭和62年2月28日発行)

一 伊予諸藩の海防と軍制の近代化

松山藩の江戸湾防備と海防

アメリカ東インド艦隊司令長官ペリーの率いる四般の黒船によって、鎖国日本の泰平の眠りが覚まされたのは、嘉永六年(一八五三)六月三日であった。この知らせが国元松山に届けられると、当時在府中であった藩主松平勝善の身辺護衛のため、馬廻りの者が六月一八日松山を出立して、江戸に向かった。しかし、途中でペリー帰国の報をうけ、大坂から引返して帰国した(『松山叢談』)。

幕府では、ペリー及びその後に続いたロシア使節プチャーチンの来航に対し、江戸湾及びその近海の守備を諸藩に命じ、品川に台場を築き、大船建造の禁を解くなど応急の対策に努めた。その中で、松山藩に対しては、嘉永六年コー月、老中阿部正弘より、外国船渡来に際しての江戸湾守備の内達があった(『松山叢談』)。ペリーは、前年の約束に従って嘉永七年(一八五四)一月再来したので、松山藩は同年一月一三日より武蔵国大森村~不入斗村(ともに現、東京都大田区)、同一七日より不入山斗村~大井村(現、品川区)の防備を命じられ、菅五郎左衛門良弼が六〇〇人を率いてその任に当たった。この防備は、同年二月二八日まで、約二か月に及んだ(『松山叢談』)。

開国により江戸湾防備の強化を迫られた幕府は、安政四年四月、松山藩に外国船来航時の武蔵国神奈川付近の防備を命じ、さらに、翌五年一一月、その持場が神奈川宿境芝生村(現、横浜市神奈川区)~川崎宿(現、川崎市)の海岸線と決められた(『松山叢談』)。松山藩では、防備の実をあげるため、神奈川漁師町(現、神奈川区)海面への台場築造を計画し、幕府の許可を得て安政六年七月着工、翌年六月に完成した(『松山叢談』)。神奈川海岸防備の任は、慶応二年(一八六六)七月をもって解かれたが、国元を離れてのこのような長期にわたる海岸防備が、藩財政の上に大きな負担となったことは勿論である。

一一代藩主定通の厳しい引き締め策により小康状態にあった松山藩の財政ぱ、天保の大飢饉のころから、再び悪化の様相を見せはじめた。特に、この時期には多額の臨時出費を要するできごとが相次ぎ、財政の悪化に一層拍車をかけることになった。一二代勝善の時代、天保九年(一八三八)には、焼失した江戸城西ノ丸の復旧のため金三万両を幕府に献納しなければならない事態が起こった(『松山叢談』)。弘化元年(一八四四)には、江戸城本丸焼失の復旧費として三万両献金を申し出た(実際の献金は七、五〇〇両に減額)(『松山叢談』)。これらはいずれも親藩としての立場からの献金であったが、藩財政窮乏のもとで、その資金はすべて藩士及び領内の町人、農民よりの拠出に頼らざるを得ない状況であった。

このような財政事情の中で、かねてからの懸案であった松山城本丸天守閣(天明四年焼失)の再建が、嘉永元年(一八四八)から同五年にかけて行われ、その間、嘉永三年には江戸上屋敷が類焼し、翌年にかげて復旧された(『松山叢談』)。これら諸工事に要した費用は莫大な額にのぼり、嘉永五年、やむなく翌年からの人数扶持(非常時に実施され、各家の家族数と俸禄に応じて抱えている使用人の数を合計し、それに応じて食糧を俸禄のかわりに配給する制度)を命じなければならなかった(「御触状控帳」)。開国に伴う江戸湾防備により、藩財政が圧迫されたことについては先述したが、さらに、安政元年一一月のいわゆる安政大地震は、江戸屋敷及び国元に大きな被害をもたらし、その復興には多額の費用を要した。また、翌二年には、京都の禁裏御所復旧の費用二万四、九五八両の献金を命じられた(『松山叢談』)。そのため、安政五年には、翌年一か年間の人数扶持が命じられるとともに、城下町及び三津の町方よりの献金によって、これらの出費に対処した(『松山叢談』・「御触状控帳」)。同六年には、また江戸城本丸が炎上したため、松山藩は、親藩としての立場から金一万両の献金を申し出ることとなったが、この費用は前回同様に翌万延元年七月より一か年の人数扶持及び農民、町人からの献金によって賄われた(『松山叢談』・「御触状控帳」)。

以上のような慢性的財政窮乏、それに伴う人数扶持と農民、町人よりの献金の繰り返しの中で、瀬戸内海に面する長い海岸線を持った松山藩にとって、海岸防備に意を用いることも重要な課題であった。まず、安政二年(一八五五)、城下松山の防備を強化する観点から、その外港としての要地である三津(現、松山市)に台場(砲台)を築造し、外国船来航への備えとした。工事は藩の天文測量方伊崎庄衛門の手によって四月より始まり、二か月を要して完成した。

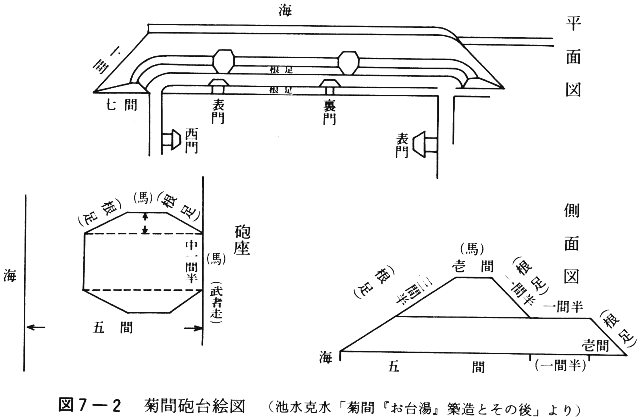

さらに、文久三年(一八六三)野間郡方面の海防強化をはかるため、菊間浜村御蔵下、小部村浜手の二か所に台場築造が進められることとなった。この台場築造に先立って六月に藩に提出された絵図面には、井手左太郎・村瀬賢之助・長野半左衛門・池原村友三郎(いずれも郡内庄屋)が署名しており、同時に提出された「菊間御蔵下小部村浜手砲台場築方入用積」も彼らを中心に郡内庄屋合意のもとに作成されたものと思われる。また、一〇月には「菊間砲台築方用掛」として、先述の長野半左衛門、友三郎の外に田窪助右衛門、西山村甚次右衛門(郡内庄屋)、郷筒伝兵衛、郷筒代喜平衛が任命された。小部についても、おそらくその周辺の庄屋などから選任されたものと考えられる。菊間砲台場の工事は一〇月一一日より始まり、野間郡西月番所管内一二か村より各戸一人宛の人夫、土俵一、五五〇俵を提供、約一か月をかけて一一月九日に完成した。装備は菊間、小部両砲台ともに大砲二門であった。

なお、これら以外に、元治元年(一八六四)、風早郡柳原(現、北条市)海岸にも砲台が築かれたが、その詳細は不明である。

幕末の政局の混乱及び外圧の高まりの中で、軍制の近代化を進めることも、各藩にとっては重要な課題であった。松山藩においては、安政五年五月、初めて西洋流砲隊調練場が法龍寺東裏地(現、松山市末広町)に設けられ、演武所と呼ばれた。しかし、この調練場は、藩よりの通達によると、「先ず試み」に設置した小規模なもので、藩士の調練出席も強制されたものではなかった(『松山叢談』)。また、藩中に西洋流砲術に熟達した者が居なかったために調練に支障をきたすという状況であったが、翌安政六年一〇月に至って、ようやく松平左吉を指導者として迎えることができた(『松山叢談』)。調練場は、先に設けられた法龍寺裏地のは規模が小さく不便であったため、新しい場所を城下周辺で物色中であったが、文久元年(一八六一)九月、久米郡平井谷村内に決定された(三輪田日記)。藩士を松平左吉のもとへ入門させたのみで、従来殆ど行われていなかった調練も、このころからようやく本格的に始まり、同年一一月には、松平左吉・奥平弾正指揮のもとに、最初の公開調練が実施された(三輪田日記)。

安政末年~文久のころは、松山藩沿岸にも外国船の来航が相次ぐようになった時期である。万延元年七月には興居島へ外国船来航(三輪田日記)、翌文久元年七月には三津浜にロシア船が来航したため、藩からは、町人たちが外国船見物に出ることを禁止する触が出された(「御触状控帳」・「世上見聞録」)。さらに、同年一〇月には、イギリスの測量船が風早郡浅海本谷村に着岸、乗組員が上陸した(「世上見聞録」)。

このようなたび重なる外圧の高まりの中で、藩では新たに洋式銃隊の編成に着手した。まず、文久二年五月、郷足軽が組織されたが、これは、その名の通り農民より募集された者で構成され、正規の足軽隊より一段低く位置づけられていた。調練は城下において洋式で行われ、三・四・八・九月の農閑期に集中的に、その外は月に二度あて実施される定めであった(三輪田日記)。調練の成果は、同年九月、家老・目付など立会いのもとに、初めて三津浜にて公開された。次いで一一月にも朝生田原にて行われたが、見物に訪れた三輪田常貞(米山)、ぱその日記の中で、三津の時よりも進歩しているとの感想を残している(三輪田日記)。

この郷足軽に加えて、藩では、文久三年八月、新足軽より成る新製大隊を組織した。同月には領内の鍛冶職や細工器用の者を集めて、藩用の鉄砲製造を開始している。新足軽については、その内容、活動等不明な点が多い。構成は、従来いわれているところによると、藩士の次・三男、新参者、返り新参者など比較的身分の軽い者より成るとされている。しかし、元治元年、温泉郡湯山村(現、松山市)の農民四名が新足軽を命じられたとの記録からみると、郷足軽と同様、農民からの応募者も含まれていたようである(「山分介抱貯用記」)。新足軽と郷足軽を比べると、新足軽の方が上位に扱われ準藩兵としての性格を持っていた。また、慶応二年二(一八六六)風早郡神田村の郷足軽が大隊入りを命じられている例にみられるように、郷足軽から新製大隊(新足軽)への変更も行われた。この新製大隊は、当時すでに旧式になっていたとはいえ、ゲべール銃を装備した松山藩唯一の洋式銃隊で、調練はフランス式によっていたようである。当初三大隊七六八人で編成されていたが、元治元年一〇月、第一次長州征討出陣に際して、二大隊五一二人に編成替えが行われ、廃止された一大隊は郷足軽として代官所支配を受けるよう命じられている(三輪田日記)。

松山藩では、以上の外、元治元年八月、一七歳~五〇歳の強壮な者を選んで各郡ごとに郷兵を組織することを命じたが、その後の具体的な内容については不明である(「湯山村史料」)。

一方、松山藩では、第二次長州征討に際して、蒸気船の軍艦の必要を痛感し、神奈川台場を幕府に献上した代償として、幕府軍艦の中から一腰拝領することを願い出た。その結果、すでに松山藩が長州より敗退した後の慶応二年九月、長崎においてゴンボート船を一般拝領することとなった。ところが、この船は、あまりにも古く小型であったため、幕府と再度交渉の結果、ようやく、大砲五門を据え付けた蒸気船を手に入れることができた(『松山叢談』)。なお、この船は、鳥羽・伏見の戦の結果松山藩が朝敵とされて、高知・長州藩などに占領された際に長州藩によって接収されてしまった。

幕末の混乱する政局と外圧の中で、軍制近代化に関する松山藩の姿勢は、全体として消極的取り組みの域を出なかった。このことは、松山藩政全体に通ずる保守性、旧守性に由来するものであり、非常手段である人数扶持が繰り返し命じられる財政状況からは、莫大な費用を要する軍制近代化のための経済的余力は生まれてこなかったともいえる。

今治藩の海防と移城計画

嘉永六年(一八五三)のペリー来航に始まる幕末の政局混乱の中で、他藩の例にもれず、今治藩もまた海防の強化と軍制の近代化の必要に迫られた。今治藩ではすでに天保一四年(一八四三)、異国船渡来に備えて領内の海岸防備を厳重にすることを命じているが、ペリー来航直後の嘉永六年七月二九日、藩士の所持する武器・馬具等を書き出すよう命じている(『今治拾遺』)。そして、九月には、江戸城西ノ丸築造の上納金を免除されたことを受けて、家老七両、給人五両、それ以下は一両を、武器・馬具等修理の費用として与え、緊急の事態に備えさせた。さらに、翌安政元年、武器整備の費用として、藩庫より禄高に応じて最高七〇両まで貸し付げることとし、翌年より一〇か年賦で返済させることとした(『今治拾遺』)。

このようにして、藩士の武器整備を進めて万一の事態に備える一方、嘉永六年一〇月には、異国船渡来時の対応策を領内村々に指示して、海防への備えを強化した(椋名柳原家文書)。また、安政二年からは、船頭町下浜で甲冑を着用して完全武装した藩士による持資流軍事調練を、また、湊山において自縁流砲術調練が実施され、これらに一部洋式調練を付け加えるなどして兵力の強化に努めた(『今治拾遺』)。文久二年(一八六二)一月には、外国船渡来に際しての藩士の出陣配置を示し、藩をあげての対応策が講じられた(「異国船渡来。付蒙上意出陣之節人数配」)。

このように、今治藩にあっては、比較的早い時期から、藩の軍事力強化及び外国船渡来への対策が進められてきたが、文久二年、一〇代藩主定法就封以後、このような動きはさらに本格化し、軍制近代化及び海防強化策が強力に推進されていくこととなった。

定法は就封の翌年に初入国すると、家老久松長世に、洋式兵制を取り入れた兵制改革を命じ、その結果、文久三年、「火政全軍録」が編集された(『今治拾遺』)。それによると、藩士は一之部~四之部に編成され、各部は足軽隊・下士隊・中士隊各二三名、野戦砲隊一六名、遊撃隊二〇名、旗手二名、小荷駄備二五名のほか合計一七三名より成り、この四部の外に大将旗本及び随兵二七名を加えて、全部隊は七一九名となっていた。そして、これら各隊による行軍、陣立て、射撃等についての具体的方法が説かれていた。

また、この軍制改革と並行して、城下今治の海岸防衛のため、文久三年、総社川裾・城下浜・天保山脇・浅川裾の四ヵ所に砲台が築かれることとなった。この築造に当たっては、藩士、城下の町人、近郊の農民らの出役が命じられ、また、大砲鋳造のために領内から広く銅および錫類の供出が命じられた。各寺院の梵鐘も、この時に殆ど徴発されたといわれている(『今治拾遺』)。しかし、大砲は、天保山脇の砲台に三門だけ据え付けられ、その外の砲台には結局据え付けられなかったといわれる。

文久三年は、今治藩にとって、きわめて多忙の年であったようである。先に述べた軍制改革や砲台築造とともに、この年には城の移転が論議され、その具体的な方策が立案された。すなわち、今治城は、堀に海水を導いた海岸の平城であり、海岸にあまりにも近接していることから、内陸部への移城が計画されたものである。新城地としては、海岸から約一〇キロメートル内陸に入った総社川上流部の鈍川村(現、玉川町)が予定され、この年の四月には、藩主定法自身による実地見分が行われた。当初の候補地としては、戦国期、河野氏の一族越智通能の居城と伝えられる鈍川村鷹ヶ森が考えられていたが、土地狭隘のため不適とされ、改めて同村神子ノ森が最終的に移城地と決められた。そして、幕府の許可を得た後、久松監物の手によって縄張りまで実施されたが、以後の政局の変動の中で実施に移されることなく、幻の移城計画に終わってしまった(『今治拾遺』・「久松家譜」)。

この時期今治藩では、紙・木綿・魚類の、専売制の強化や伯方島での大規模な塩田築造が行われており、莫大な支出支弁のための懸命な努力がうかがわれる。

大洲・新谷藩の農兵取立と海防

大洲・新谷両藩においても、他藩同様ペリー来航に始まる政局混迷の中で、海防の強化を急務としていた。大洲藩では、ペリー来航直後の嘉永六年一〇月、藩士の武器改めを行うとともに、不備な者に対しては五年間無利子で銀札貸与の措置をとり、武器、武具の整備を命令した。また、安政六年(一八五九)には、外国船来航への備えとするため、郡中方面の村々に人数を指定して非常出動の壮丁を待機させ(『塩屋記録』)、翌万延元年(一八六〇)には、藩主泰祉自らが、海防点検のため、浜通り・郡中方面を巡察した。新谷藩においても、万延元年、家老徳田安之助のもとで海防計画が立案された。

このように、大洲、新谷両藩において、海防への備えが進められる中で、瀬戸内海に面する当地方海岸にも、外国船の渡来がみられるようになり、藩当局に大きな衝撃を与えた。記録に残る第一回目は安政六年で、この時は、国籍不明の外国船が長浜と青島の間を東に向かって通過していったというものであった(「大洲藩記録ヒ。第二回目は、文久元年(一八六一)、長浜沖に外国船が渡来、停泊するという事件が発生した。大洲藩では藩士を急拠長浜に派遣したが、その到着前にこの船は出帆してしまったため、藩との直接交渉は持たれなかった。また、船の国籍も不明であった(『塩屋記録』)。ついで、政局の動きも急となった文久三年(一八六三)六月、フランス船が長浜に来航した。藩との交渉の結果、同船は神奈川運上所の書付を持っており、水を補給するための停泊であることが判明した。しかし、藩では水の補給を断わり、海岸を厳重に固めているうち、同船は東に向かって出帆していった(「大洲藩史料」)。当時、藩主泰祉は在府中で、この事件は江戸に急報され、直ちに朝廷及び幕府に届けられた。これらの事件は、大洲・新谷両藩にとって、外国船来航を現実のものとして身近に感じさせることとなり、藩当局の受けた衝撃は大なるものがあったが、一方では、海防の必要性がより現実の問題として意識されることにもなった。

新谷藩では、郷中より軍用金を献納させ、嘉永元年(一八四八)からはその額によって褒賞を与えることとして募集した。文久元年、領内より銅及び寺院の梵鐘を回収し大砲の鋳造を開始した。そして、同時に火薬の製造が進められたが、その過程で事故が発生し、火傷によって九人が死亡、二人が負傷した(「旧新谷藩国事並時勢二関スル事蹟」)。

一方、大洲藩では、文久三年一月、長浜に砲台を築くことを幕府に願い出て、その許可を得た(「大洲藩史料」)。その後、同年六月には、先に述べた如くフランス船の長浜来航があり、これを契機に工事が急がれることとなった。また、これと並行して、九月からは、城下に隣接する柚木村如法寺河原において大砲の鋳造も始められた。材料の銅・鉄・真鍮などは、藩庁よりの支給、大坂・宇和島からの買い入れの外に藩士からの献納でまかなわれ、藩をあげての協力のもとに作業が進められた。鋳造された大砲の種類及び数は次のようになっている(「大洲藩史料」)。

○ 台場砲 二四ホント 二挺

一八ホント 二挺

○ 野戦砲 モンテン車台付 八挺

三斤砲 車台付 二挺

一二ホントライフル 二挺

○ ハンド筒 一挺

藩では、以後も銃砲の鋳造を続けたらしく、翌元治元年(一八六四)には、民間に対して損傷した不要金属類の供出を命令し、他領への売却も禁止した。

元治元年には、郡中へも台場建築が計画され、三月より土地の選定、測量が開始された。また、これと同時に、五月から、郡中三島町においても大砲の鋳造が始められ、翌慶応元年には試射が行われた(『塩屋記録』)。

このような海防強化の一環として、大洲・新谷両藩ともに農兵制度を採用、武備の充実が図られた。後に述べるように、大洲・新谷両藩は、文久三年、朝廷より皇居及び京都市中の警備を命じられた。それを受けて、大洲藩では、直ちに藩士動員の具体的な計画を作成することとなった。計画立案は、侍講であり兵法家でもあった武田敬孝に命じられたが、彼は、小藩である大洲藩か多数の藩士を京都へ派遣することにより、国元の備え、特に海防体制が手薄になることを恐れ、藩主泰祉に対し、農兵取り立ての必要を建言した。この農兵制度は、武田がかつて肥後を遊歴した際に見聞きしたものを基本としており、建言書によると、その骨子は、納銀によって農兵に取り立て帯刀を認める。納銀は蒸気船・大砲等の購入資金とする。旧家有力の者・身体強健にして勇武の者・廉直節義の者を人選する、納銀できない者であっても人材は参加させるというものであった(武田敬孝「在京建言盟書束類」)。この建言は、藩主により直ちに採用されるところとなり、文久三年三月、領内庄屋あてに「農兵誘引方之覚」が布達された(久保家文書)。これによると、農兵は「郷筒」の名で募集され、建前はあくまで希望者に対して許可するというものであった。また、兵粮等は村方の負担とされているように、その身分はあくまで農民のままで、藩の正規兵とは、はっきりと区別されていた。さらに、具体的には、

○鉄砲は原則として応募者の自己負担とする。

○郷筒の用務に従事する時、外国船渡来のため出動する時、その帰村後においては帯刀を許可する。

○苗字及び上下袴着用は認めない、席次は五人組頭の次とする。

○釼巻鉄砲及び尻割羽織着用を許可する。

○笠・玉薬・火縄等は藩より支給する。

ことを内容とするものであった。「加藤家年譜」によると、五月三日に「村々の郷筒が出来る」とされている。郡中三町の場合は、五月二二日に「御加勢鉄砲人」へ鉄砲札、焔硝一斤、火縄一把ずつが渡された。郡中三町(現、伊豫市)における人数は合計七一名であった。波止向う砂山に専用稽古場が作られ、月六回の稽古が行われる定めであった(『塩屋記録』)。また、七月には、浮穴郡岩屋口村、大平村預かり庄屋より両村合わせて二八名(鉄砲不所持の者一名を含む)の名前が届け出られた(日野家文書)。

以上の外、四月二日に藩より郡中町郷に対して合計一三二挺の鉄砲が供与された(『塩屋記録』)。外国船渡来時における海岸防備を目的とするもので、郷筒取り立てとの直接のつながりはわからないが、ともに関連してとられた政策であろう。

新谷藩における郷筒取りたては、大洲藩よりやや遅れて、文久三年四月に布達された。「大洲御領農兵誘引方之覚」を前書きとしており、本藩大洲の方式を踏襲したものと思われる(久保家文書)。

農民の動員体制は、軍役夫の面からも強化された。江戸時代、藩士の出陣に際しては、石高に応じて軍役が定められており、家来の外に知行地の農民を軍役夫として動員することになっていた。大洲藩における軍役夫は本夫と平夫に分かれ、本夫には、知行取に付属する知行夫(給地夫)、扶持米取、中小姓に付属する手筒打があった。平夫は、戦陣において雑役、小荷駄などに当たる者たちである。しかし、他藩の場合と同様、大洲藩においても家臣の知行地は名目のみとなっており、出陣に当だっての軍役夫の動員は事実上不可能な状況であった。そのため、出陣の事態も予想される情勢の中で、文久三年(一八六三)六月、藩では改めて知行地を定め、知行取は知行の高下によらず知行夫四人、扶持米取・中小姓は手筒打一名をあらかじめ決めておくよう命じた(大洲藩「御触書」)。慶応元年(一八六五)における人数は、領内全域で本夫三九四名、平夫一、〇五〇名、合計一、四四四名の定めであった(『大洲手鑑』)。新谷藩でも、同年二月、軍役夫出動即応態勢を樹立することを領内各村に命じた(出海村庄屋文書)。

新谷藩では、先の郷筒に加えて、文久三年六月、喜多郡出海・今坊両村に郷組と呼ぶ農民鉄砲隊を設げた。この両村は、ともに海に面し、しかも新谷の藩庁から遠隔であることから、海防の強化を目的として設けられたものであった。郷組とは在郷の足軽組の意であるとされるように、郷筒に比して準藩兵的性格を有するものであった。しかし、宗門は従来通り村方に属し、席次は正規足軽組の下位に置かれた。農民からの志願制の形をとり、志願者は銀札一貫目を上納する定めであった、手当として二人扶持四石が給され、鉄砲稽古は藩の流儀稲富流によって月一度実施、その都度夫役料銀札三匁が与えられた。特典として、苗字帯刀・上下着用・釼巻鉄砲所持が許可され、出海村から二〇名、今坊村から二五名が志願した(久保家文書・出海村庄屋文書)。

一方、大洲藩でも、翌元治元年(一八六四)一一月、郡中に郷足軽を設置した(『塩屋記録』)。郷足軽という名称は、在郷の足軽の意と考えられ、新谷藩の郷組に類似するものであろう。ただ、この郷足軽は「西洋流鉄砲組」であるとされており、この点は郷組と相異する。具体的な調練の状況等については不明である。特典として、帯刀、馬乗袴、ぶっさき羽織着用が許可された。

この郡中の郷足軽と並んで、大洲藩は、翌慶応元年四月、喜多郡内にも西洋流農兵鉄砲隊を組織した。ゲベル隊と称され、ゲベール銃によって調練される隊の意味と考えられる。郡内の中でも、南筋は蔵川村まで、小田筋は村前村まで、内山筋は柳沢村・論田村までの範囲で募集し、四〇歳以下の郷筒の中から一二四名を選んで年間二石の手当を支給した。調練は、月に三~四回城下で実施され、玉薬及び弁当料銀札三匁が藩より支給される定めであった。特典として、帯刀、三尺手拭、剱巻鉄砲所持が認められており、郷筒の場合と同じく、苗字及び上下袴着用は不許可であった。また、身分の点においても、村方の宗門に属し、五人組頭の次に位置するものとされた。従来の郷筒との違いは、郡中の郷足軽と同様、準藩兵的な取り扱いをされた点で、藩士の出動に際しては、国内は勿論他国へも出動を命じられるとされ、その時には、食料は藩より給されるが、手当は先に述べた年間二石以外には支給されないことになっていた(「郡奉行覚帳」・『大洲手鑑』)。このことは、身分は農民身分のままにおかれながらも、実質的には藩の正規兵と全く同じ存在であったことを示している。大洲藩における農兵取り立ては、藩士の京都出動による国元防備の手薄を補うという考えから出発したものである。しかし、ここに至って、他国への出動も予想されることになり、農兵としての性格及び藩内におげる比重が大きく変わってきたといえる。慶応二年、大洲藩は摂津国打出村陣屋夙川番所の警備を命じられたが、その出動人員の中に、「新撰隊」一○人が含まれており、これはゲべール隊のことであると考えられている。

慶応四年三月、大洲藩は、郡中地方において、後に保国隊の名称で呼ばれる新たな農兵鉄砲隊の組織に着手した。郡中方面が大洲城下より遠隔の地であるため、その防備の強化を図るためのものとされ、先に述べたゲべール隊にみられるような領外出動等の計画はなかったようである。年齢一七、八~四〇歳くらいの範囲で、当初は里分を中心に募集され、藩では八〇~一〇〇名を予定していたが、最初の応募者は六六名であった。この中、庄屋及びその子弟が二三名含まれていることが注目される。郷筒よりの参加も認められており、九名の応募があった。人数は、その後砥部方面での募集が進められた結果、一五二名に増加、さらに、八月から郡中方面三一か村へ家数に応じて割当が行われた結果二四六名が徴され、合計三九八名となった。城下より派遣の藩士の指揮下に、毎月六回定期的な調練が実施され、その時には弁当料銀札六匁が支給された。服装は、紺又は黒のだん袋、股引、ぱっちのうちどれか、紺又は黒の尻割羽織、黒無地のニラ山笠と定められ、鉄砲・鉄砲袋・太鼓・胴乱・三ツ又などは個人または村負担で購入、負い皮・鋳形・火門・玉薬は藩から支給された。鉄砲の購入についてあげると、エンピール銃八七挺、ゲべール銃七〇挺となっている(玉井家文書)。保国隊は、明治二年藩の軍制改革に伴い、藩の正規隊とされ、名称も郡中隊と改称された。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索