データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 近世 下(昭和62年2月28日発行)

一 流通機構の整備

城下町商業の形成

近世都市の代表的なものは城下町であった。そのほかに門前町、港町、宿場町などがあったが、いずれも農村を純粋に米納年貢を負担させるための地域とすることを意図して、非農業民である商工業者を農民から分離させ、集住させるため、行政上の必要から建設されたのである。近世都市建設前の商工業者は農村内に在住したり、その業務を農民が兼ねていた場合も少なくなかった。しかし、主として食糧や工業原料を生産する農民と、それらを加工したり、仲介販売に従事すると同時に、消費者でもあった商工業者とが近世社会の成立とともに分離させられた結果、それら物資・商品の大幅な交換や流通が不可避となった。城下町商業の形成はそうしたあたらしい動向をもっともよくあらわしていた。

もともと城下町には領主の軍事、政治、財政上の必要を担うために商工業者が集められた。都市建設と同時に商人を集住させ、かれらの営業活動に領主が保護を与えた例を見よう。慶長一〇年(一六〇五)七月二八日、藤堂高虎の代官田中林斎は大洲城下町にあらたに塩屋町を作らせ、そこに住む者には塩売買を命じ、かわりに塩屋町住人以外の者が塩を取り扱うことを禁じる旨の布令を出した(資近上一-103)。これは領主にとって城下町商人が集住していた方が統制が容易であるためで、その見返りとして商権の保護を行ったのである。

城下町商人を保護するため、他領からの商人や商品についても規制を加えた。延宝九年(一六八一)三月七日、宇和島藩は他領から流人する新品の木綿の反物や仕立物を禁ずる一方で、他所商人の直売を一切停止させた(『宗利公代記録書抜』)。他領から流入する商品は城下町商人の手を経させることによりかれらの商権を守ったのである。

城下町商人は周辺地域からなかば強制的に移住させられたものが多かった。松山の場合、町人町地域となった古町には城主加藤氏の旧城下松前町の有力商人、栗田・後藤・曽我部氏らをはじめとする町人のほか、河野氏の湯築城いらいの道後町商人も移住させられた。また、西条でも本町・中之町などの七町が町人町とされたが、商業、町政の中核となった町人は大町から移された近江屋・広島屋・大和屋などであった。これらの地名を冠した屋号は創業者あるいはその祖先の出身地を示す場合が多く、各城下町の領外商取引圏をある程度うかがうこともできる。主として元禄以降の松山町政をうかがうことのできる『松山町鑑』によって屋号に出る地名を見ると、豊後・豊前・備前・讃岐・河内・長門・土佐・和泉などの諸国や、岩国・小倉・三原・児島・奈良などの諸都市名が出てくる。瀬戸内沿岸部や、それらの後背地から伊予にやってきたことが明らかである。ただし、対岸部の備後・安芸・周防地域はかならずしも多く見られない。また、加賀・若狭・伊勢などのやや遠隔地もあるが、それ以上に遠い土地名は屋号にあらわれていない。

商圏と在方商業

近世における商業は都市内、および都市相互間では公認されていたが、農村(在方)は自給自足経済がたてまえとされていた。そのため商人の農村在住はもとより認められず、農民の商行為も厳しく規制されていた。とはいえ、農具に用いる鉄製の部品や、塩などのように農村が必要とするものを、自然的条件からすべては自給できなかったので、一定の制限のもとで城下町と農村との間の商業や、在町での商行為を認めていた。貞享四年(一六八七)いらい定められていた松山城下町とその周辺農村部との間の出買場所をめぐるとりきめはその一例である。すなわち、同年正月、周辺農村から松山城下に通ずる南萱町口・橘口・唐人町口・一万町口・清水町口・木屋町口について、農民がみだりに城下へ出買に来ないよう、城下への各入口に出買場所を設けた(資近上二-173)。このようにして町方と在方の商圏を分割し、農村の貨幣経済化を藩府は最小限にくい止めようとしたのである。

ただし、城下町以外でも交通の要地には在町を置き、在町町民や周辺農民の日常生活を維持するために必要な物資の取引を認めていた。松山藩領の三津・壬生川・丹原・北条・柳原・波止浜、大洲藩領の長浜・郡中、今治藩領の拝志・三島などがその例である。在町のほかに農村内で牛馬や農具を中心とする不定期市が開かれることもあった。松山領和気郡堀江村では享保一九年(一七三四)三月、毎年四月に計六日間の牛馬・農具市を藩に申請し、許可されている。この通達が松山領の北条および柳原から松山城下の南萱町口および橘口にいたる計七か所で高札が建てられたことから、この範囲を商圏とした市であったことがわかる(「元禄・宝永・正徳・享保年代堀江村記録」)。また、元禄八年(一六九五)八月の松山藩布達によれば「波止浜市」が廃止されたことが記録されており、在方での市が古くから開かれていたことがわかる。

農村あるいは漁村、山村で生産されたもののうち、一定量は本年貢ないし小物成として藩庫に納入されたが、なお生産物が残った場合、生産者が生活必需物資を購入する資金を得るためそれらを販売した。領主はこれらが農民の手によって売買されると農村で貨幣経済の芽が大きくなるため、できるだけ城下町商人によって流通を行わせようとした。

たとえば、宝永元年(一七〇四)四月、今治藩領の漁民が今治城下に回送すべき魚類を他所からやってきた買船に直接売り渡す沖売りをしていることに対して、藩府は厳しい禁令を発し、鉄砲持参の足軽二名を監視のため毎日海浜に派遣している(資近上三-86)。また、安永五年(一七七六)一〇月、松山藩の町奉行は、町方の材木商がすべて「材木札」を申請して営業しているにもかかわらず、札をもたない商人が山方で出没していることに対して、それを禁ずる触を出している(「諸事頭書之控」)。いずれも町方商人の手による商品流通が揺らぎ始めていることを示す事例であるが、近世後期のようには在方商人の成長は著しくなく、町方商人が在方における商品の動きを把握していた。

また、元禄七年(一六九四)の記録によると、浮穴郡久万山で産出される茶を取り扱う松山城下町の久万山茶問屋は当時一一軒あったが、久万山で買い集めをする産地の茶商人はすべて松山の茶問屋に出荷する体制ができていた。久万山の茶商人は松山へ出た時、問屋を宿代わりにして久万山で販売する生活用品を買い調え、その代金を問屋に用立ててもらったり、掛け買いのさいの保証人になってもらったりしていた(「諸事頭書之控」)。さらに問屋は商品買い集めのさい、産地仲買人に資金の前貸しを行う場合も多く、こうした面からの久万山茶商人の支配も行っていたと考えられる。松山城下の問屋商人が金融力を通じて在方における商品の集荷を掌握しており、在方商人はまだ十分に成長していない状況をうかがうことができる。

問屋・座の形成

寛文元年(一六六一)一〇月、松山藩は七つの座および問屋(株仲間)を公認した(資近上二-179)。その業種は木綿・鍋・煙草・魚・紺屋灰・鹿・鰯で、すでに明暦(一六五五~七)ないし延宝(一六七三~八〇)年間に私的な仲間として結成されていたものが、あらためて藩府から独占販売等の営業上の特権を与えられ、その見返りとして毎年定額の運上銀を納入することとなった。その銀額は魚問屋が一年につき銀一〇貫目ずつ、木綿座が年銀額二五五枚(約一一貫目)ずっであり、同業者数の少ない鹿座は銀七四〇匁余であった。

中世にその系譜をもつ座は、もともと同業者の相互扶助をはかったり、信用を保持するため、私的な仲間として自然発生的に形成された。戦国時代末期の商業混乱の状況から近世的城下町商業が整備されて行く過程で、取引者双方の信用が確立されていない段階では、これらの同業者仲間に加入しておくことの利点はことに重要であったのである。かれらは権益をより拡大せんとしたり、逆にそれが弱体化しかかった時、運上銀・冥加銀と引きかえに公権力の保護・公認を得て、座ないし株仲間となった。しかし、領主にとっては財政収入増につながる座・株仲間の公認は、信長いらいの楽市楽座政策を踏襲して、当初控えられ、むしろ否定された。貞享二年(一六八五)四月、今治・拝志両町に出された今治藩御触によれば「商売の座は一切してはならない。問屋が申し合わせをして〆売(独占販売)をしてはいけない」(資近上三-82)という一条が含まれていたが、藩政初期からの方針であったことは疑うことができない。藩府にとっては一部商人が結託して商品の買い占め、売り惜しみ等をしないよう監視することが円滑な商品流通機構の形成につらなると考えていたのに対し、商人は一定の特権を得て同業者内の秩序を保持し、奸商をしめ出すことが円滑な商品流通の実現に結びつくと考えていた。

この両者の思惑の違いは幕末まで交錯して、座や株仲間は公認されたり、解散させられたりしている。さきに例示した松山城下町の七座は元禄期にはすでにすべて解散していたし、宇和島藩領でも宝永七年(一七一〇)塩座が廃止され、「商売勝手次第」とされているので、それ以前にすでに塩座が公認されていたことを示している。同藩は文政七年(一八二四)に木綿・塩・綿・木地引・鯣・紙・蠟等に座を設けたが、嘉永元年(一八四八)蠟については勝手売となっている(『宇和島・吉田両藩誌』)。

近世前期から公認され、幕末まで続いた株仲間の一例として松山藩領三津魚問屋について見よう。

「魚市沿革録」によれば、元和二年(一六一六)三津の商人下松屋善左衛門が三津浜辺で魚介類の売買仲介をはじめたとされ、すでに魚市が始まっていたことがわかる。しかし、主な取り扱い商品が生魚であるという市場の性質上、迅速な取引が要請され、しかも日々漁師によって入荷される魚量が不定なため、魚商人は争って買い付けようとしたので混乱が絶えなかった。そこで松山藩は寛文三年(一六六三)一一月、天野作左衛門、同十右衛門、唐松屋九郎兵衛の三名を三津肴問屋に命じ、取引秩序を立てさせた。同問屋はその後、元禄六年(一六九三)あらためて三名が任命され、九年にはさらに五名、一四年に七名、一五年に三名と、計▽八名の問屋が命じられた。(「魚市履歴書」)。ただし、「古三津村庄屋覚書帖」によれば、正徳三年(一七一三)一〇月、茶屋孫三郎ほか二名が三津魚問屋に命じられ、領内の漁師が魚類を他所へ売らないよう通達されている。問屋数に異動はあったようだが、のち魚問屋株数は一八株に固定され、集荷独占権を藩から与えられて、明治初年まで推移した。

枡および秤あらため

円滑な流通機構を整備するために度量衡の統一は不可欠であった。それらのうち、間竿と枡については太閤検地実施の過程で六尺三寸を一間とする間竿と、中世末いらい京都で使用されていた京枡とが基準として全国に普及したといわれている。しかし、枡については貢租収納をめぐる諸藩領主の利害関係と一致せず、さまざまな容量の枡が使用されていた。このため幕府は寛文九年(一六六九)あらためて京枡を使用するよう全国に通達した。松山藩領で幕令に準拠するようになったのはようやく天和二年(一六八二)のことで、松山城下町には一升枡から一合枡までの計四種類が二、六一四個藩から配布されている。それでもなお貢納用に使う釣無京枡といわれる枡があった。家中の切米ないし扶持に用いた枡は釣掛京枡といい、これが全国的に標準となっていた京枡であり、町人にも使用させていた。両枡の内法ぱおなじだが、釣掛枡の方が口辺の対角線上に鉄準(弦)を渡している分だけ容量が少なかった。したがって納枡の方がわずかに容量が大きく、その差は釣掛枡の約一・七パーセント増しであった。西条藩でも一柳氏時代は京枡より四・六パーセント大きいものを、寛文一〇年松平氏入封以降は本藩紀州に準じて約三・一パーセント大きい枡を納枡としていた。

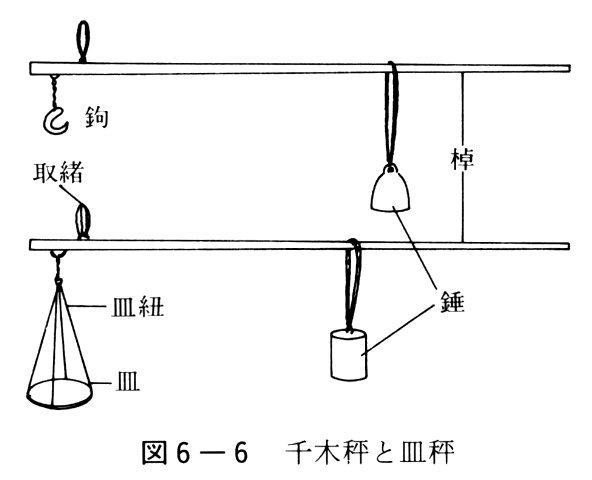

つぎに、秤は幕府が承応二年(一六五三)に全国を二分し、東三三か国は匹戸の守隨氏、西三三か国は京都の神氏に秤座を命じて、統制をさせた(林英夫『秤座』)。しかし、全国的に両家の秤が使用されるようになったのは寛文~延宝ごろであった。しかも西国の場合、秤改めは当初畿内で集中的に行われ、ついで中四国に広げられて、伊予で実施されたのはようやく宝永六年(一七〇九)一一月のことであった。その後は一〇~二〇年ごとに実施された。

宝暦一〇年(一七六〇)松山藩領で行った秤改めから、その手順や規模を見てみよう。六月一八日三津に着船した京都御秤座神善四郎名代の井場吉兵衛ほか三名の一行は同二九日松山城下入りした。翌月三日領内に通達を出し、各家で所持する秤を使用の有無にかかわらずすべて種類別に、一町一村ごとに町年寄・庄屋を通じて申告させた。当時使用されていたのは薬や銀などの少量をはかる銀秤と、千木秤・皿秤であった。その数に応じて検査の日程を立て、支障のない秤には改印をし、狂いの生じているものについては規定の修理料を徴収して修繕をほどこす手はずとなった。松山藩預地となっていた川之江を除くすべての町方・在方の秤は松山城下に臨時に設けられた改場所まで持参させた。同五日にはさらに平野元兵衛ほか七名の秤細工人が三津に着船し松山で合流し、一〇日から秤改めが始まった。

初日は松山城下の新町ほか三町分の秤一七三丁が改められ、うち二五丁は簡単な修理でその日に戻されたが、残り一四八丁は不良秤として留め置かれた。改めは七月一杯かかり、こののち井場らは今治領に移動している(「裁許帳」)。

領外取引

さきにふれたように、城下町を中心とした近世の商品流通は諸藩の領国経営をまっとうするかぎりにおいて認められているもので、農民や町人が市場めあてに商品を生産し、販売することは厳しく制限されていた。したがって、領国の境界を越えて取引される商品は諸藩に納入された年貢物資のうち、領外で換金のため移出されたものや、領内で調達の難しい武士層の奢侈品が主要なものであった。前者のうち主たるものは米で、天下の台所といわれた大坂に蔵屋敷が置かれ、ここで換金された。

伊予八藩はいずれも大坂に蔵屋敷をもったが、なかでも松山藩は伊勢藤堂藩とともに幕府から優遇措置をうけた。他藩が蔵屋敷の直接保有を禁じられて町人から借り受けるという形式をとっていたのに対し、この両藩は中の島に直接邸宅を与えられた。延宝五年(一六七七)正月の蔵屋敷法度によれば、のちのように町人蔵元にその運営をまかさず、駐在役人がいて、藩用荷物の処理だけでなく松山領から来た船や乗船者の世話も行っており、伊予国問屋のような機能もはたしていたといえる(資近上二-115)。他の諸藩がいつごろから蔵屋敷を置いていたかは不明であるが、今治藩は宝永三年(一七〇六)三月に大坂蔵屋敷を普請し、寛保~延享期(一七四一~七)に鴻池六兵衛、天王寺屋藤右衛門らを蔵元として扶持米などを支給していた記録があるので、開設は遅い方たったようである(資近上三-87・90・91)。

宇和島藩『記録書抜』享保一〇年(一七二五)一〇月二四日の条によれば、当年内に大坂へ輸送しなければならない穀類が三万八、〇〇〇俵余もあるのに、虫付・旱魃で二万俵も見込めなくなった。加えて未納の大豆が二万俵もあるのでやむなく不足分に相当する銀額一二九貫四〇〇目分を領内および近領から調達するための配分案を計画している。このことは諸藩の多くの蔵物大坂送りは大坂での藩債を償還するため、つねに毎年一定額なされていたもので、純粋に領内余剰物資を換金するために送られていたのではないことを示している。

とはいえ、領民の需要にもとづく商品流通も少しずつ拡大しつっあった。元禄元年(一六八八)松山紙屋町で大坂屋半右衛門名代として大坂から仕入れた呉服・細物の商売を始めた大坂屋庄左衛門は、城下の家中や三津を含む町人および近辺領民を顧客としていた。同七年現在で売掛銀の滞りが九五人分、計四貫四八七匁にもなって、町奉行に出訴している(「諸事頭書之控」)。庄左衛門は大坂から進出してきた商人である可能性が大だが、藩当局の手を経ないで領外取引を行っていたことは誤りない事実である。また、宝永五年(一七〇八)二月、京四条の衣屋勘兵衛の手代が下男とともに袈裟売りのため来松した。しかも前年も来ていて、そのつど宿借願を町奉行に提出している。この種の領外売込商が進出していたことがわかる。逆に同年一〇月、大洲領浮穴郡中川村の久左衛門は父とともに木地商売を行っていたが、三津から上方へ向かう途中、疱瘡のため備後輛(現、福山市)で病死した(以上、同上史料)。伊予から上方へ商取引に出向いている例である。

諸藩の手によって扱われない領外取引の商品であっても、その境界となる港の出入りのさい厳しく届け出を義務づけられていた。貞享元年(一六八四)今治藩の例を見ると、今治浜から入荷する商品は問屋手形に加えて町奉行の裏判がなければ荷揚げできなかったし、出荷の場合も荷物改めのうえ町奉行裏判を得ないで商船は出港できなかった(資近上三-81)。

領外にどのような商品が出荷されていたか、全体を把握することは近世においては困難だが、難破した船の積荷記録が断片的に知られ、それらからおおよその動向を見ることができる。元禄七年(一六九一)四月、淡路島岩屋沖で難破した三津浜木地屋所有の船には大坂向けの綿実・砥石・雁皮・古手・茶が積載されていた(「諸事頭書之控」)。翌八年正月、備前児島沖で難破した三津浜三右衛門船頭の船には、同様に大坂向けの綿実・紙・茶・木地が積載されていた(資近上二-197)。元文元年(一七三六)諸国から大坂に集荷された商品統計記録によれば、伊予からの出荷物として米穀類のほか綿実・魚類・材木・薪炭・砥石・銅・紙・白木綿・生蝋・木地などが計上されている(『大阪商業史資料』)。一方、延宝年間(一六七三~八〇)には七〇〇軒余にとどまっていた大坂の問屋数は四〇年後の正徳年間(一七一一~五)に五、〇〇〇軒以上となり、そのうちには伊予からの諸商品を扱う国問屋が六六軒含まれていた(同上史料)。元文期に判明する諸商品は一七世紀から一八世紀前期にかけて飛躍的に出荷されるようになったことがわかる。

松山城下商業の構造

『松山町鑑』二は天明四年(一七八四)の松山城下町約四、〇〇〇軒の職業別内訳を示している。そのうち商業および金融関係のものを分野別にまとめて摘出すると表六-17のとおりである。まず食品関係について見ると、穀物屋と米小仲買を合わせた主食関連の商家が一二五軒ともっとも多い。当時、城下には少なくとも一万一、〇〇〇~一万二、〇〇〇人の町人がおり、このうちには二五八軒の田作りに従事した農業者もあったが、大部分は米の購買者であった。藩府や多数の家中の余剰米を買い請けて米小売屋に仲介売買した米中買が多かったのはうなずけよう。ついで多かったのは豆腐屋であるが、当時の主要蛋白源であり、かつ毎日製造し、売り切ってしまわなければならない性質の商品であるため、小規模で多数の業者が必要であったのだろう。おなじ生鮮食品として八百屋も二八軒あったが、これらに比べると、通常の需要量から見て異常に少ないのが肴屋(八軒)と塩屋(一軒)である。魚類は今日ほど消費されたとは考えられないとはいえ、それら肴屋以外に、三津から直接売り込みに来る魚商や、松前方面から行商に来るおたたなどの存在を考えないわけには行かないだろう。なお、椛屋は主として酒造家向け原料を扱ったものだが、食生活に不可欠な味噌・醤油を扱う商人は出ていない。農家はもとより、町家でもまだ自家製造だったのであろうか。

つぎに衣類関係を見ると、古手およびその売買の仲介を行う小仲買人が最も多い。呉服は主として武士およびその家族向けと思われるが、一般町人の衣類は木綿といえども新品を着捨てるということはなく、古着入が好みに応じて輾転流通したことを示している。木綿製品を使う商人はここではあらわれていないが、すでに元禄以前に木綿座があったことを確認しているから、ここでの綿屋がそれにあたるのであろう。

日用雑貨関係では荒物屋および小荒物屋がだんぜん多い。あわせで二八八軒という数は城下人口のみを顧客とするだけでは過分であろう。ぜいたく品の煙草屋とともに周辺農村部をも対象とした軒数とみなければならない。逆に建材関係の木屋、竹屋、瓦屋はやや過少な感もするが、当時城下人口が減少しつっあり、空家もふえつっあったことを考えると当然かもしれない。その他商売では灯火源を扱う水油屋、煉油屋、ろうそく屋が目立ち、ついで町人金融をあずかる質屋が三五軒あった。とくに注目されるのは出商売が二八三軒もあったことで、いずれも小規模なものと思われる。すでに当時、商人の行動範囲が広がりを見せ、藩府によって規制されていた商圏が名目的なものであったことを示している。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索