データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 近世 下(昭和62年2月28日発行)

三 海上交通①

海運の統制

中世の瀬戸内は戦国大名の割拠や海賊により自由な航行が妨げられていた。その後秀吉の海賊取締令により治安が回復し、朝鮮出兵によって内海交通の整備が進められた。近世初頭には豪商による著しい海外発展があったが、鎖国によって海運は国内に限られることになった。幕府にとっては全国に散在する幕領からの年貢米(御城米)の江戸回送、諸藩でも参勤交代や大坂・江戸への諸産物や資材の回送などの必要から、安全で迅速な全国海運網の成立が必要であった。これは幕藩体制の本質に由来するものであり、近世の回船業を発達させた所以でもあった。

航海・航法及び海難にあたって船乗りたちは、旧来の伝統を大切に守った。古典的船法で室町期に成立した「回船式目」もその一つで宇摩郡金川村、新居郡大島、越智郡沖ノ島村・波方村・岩城村・風早郡野忽那島などや吉田藩の『郡鑑』に近世の写しがあり、大切に保存されているところから、その趣旨が守られて来たことが分かる。また、幕法や船奉行の名で布告された藩法にも強い影響がみられる。同式目の文末には貞応二年から天正一三年までの年紀、多様の制作者があり、名称や条目数にも差があるので、伊予での流布経過が追跡可能であろう。

御城米船の取扱いは各浦々の最優先事項であり、各藩とも気を遣っていた。西条藩では寛文一〇年(一六七〇)八月の諸事定書で航行への便宜と救難を義務づけた(資近上五-2)。享保七年(一七二二)二月、川之江村の「公儀仕置帳抜書」でも同様である(資近上六-1)。松山藩か宝暦一三年(一七六三)五月に壬生川村や菊間浜村に発した城米船入港時の指示によると、先ず庄屋・年寄が船頭と対座して送状や船足極印や水主の定数等を改め、次いで停泊地・出人月日・積込石数などを記した航行日誌を確認して証文を発行した。その用紙は奉行所から渡される広島半紙、使用村判は正徳二年(一七一二)の公儀届出のものに限るとされている(資近上二-195)。

幕府は切支丹禁制により、特に他国船・他国者の出入の取り締まり強化を各藩に布告した。伊予では年貢米の過半は大坂に送られ現銀に替えられた。また元禄以降には酒田・能登など裏日本から大坂・江戸に向かう千石船の通過や入港が増加して、船の動きはますます活発となった。古田藩は分知と共に国安川横堀を開削して船溜りとし、南端に御船役所を設置した。万治四年(一六六一)一月に各浦に御掟書十八か条を布告し、他国船入津時は寺請証文を調べ、宿切手を渡して上陸や商売を許した。出船の際は各浦の札頭が積荷を調べ、佐田・蒋淵の番所で再度船中改めを行って許可を与えている。同年、別に九か条の船賃を公定した(『郡鑑』)。

西条藩では寛文一〇年(一六七〇)一一月の制札で難船救助の義務、その際に荷物船具の浮き荷物は二〇分の一、沈み荷物は一○分の。を取揚げた者に与えるなどの幕法を確認し、先の諸事定書では他国船の入津を届けさせ、他国者、走り者の雇用を禁じた。なお大坂蔵詰の際の運賃は百姓が負担したが、紀州回米の場合は藩が負担した(資近上五-5)。

正徳・享保以降は海難に伴う不正や唐物抜荷売買に関する禁令が多く、幕命を受けて正徳四年・享保四年・文化二年および三年・文政八年などに各藩の布告がみられる。宇和島藩では抜荷の訴人には銀二〇〇枚が与えられ、松山藩では三津・波止浜・道後湯之町などに目付を派遣して調査し、違反者は家財没収とした。抜荷仲間でも悔い改めて訴えれば、その賃や礼銀申し合わせの倍額を与えるとした。新居郡大島には中国・オランダ船の積荷を捌く糸荷回船明神丸・大徳丸・寿徳丸などの沖船頭がおり、いずれも苗字帯刀の格式を許されている(黒島神社文書)。同船は堺・大坂か長崎宿老発行の手札を必要とし、問屋宛の送り状や各浦での記帳、証文などは公儀船同様の厳正さを要した。海運取り締まりの基本方針は、新政府に引継がれ、明治二年九月の布告では遭難救助、浮・沈荷物の取り分け、滞船、極印など八か条に、そのまま表われている(紺原井手家文書)。

船舶の取り締まり

船は藩船・回船・漁船を問わずすべて船奉行所に管轄された。各藩とも一月か二月に定期的な船改めを行い、船主船名や船の大きさなどを帳付げした。大改めの際には全船舶が海浜に並べられた。船には藩有を示す船印が押されるが、大洲藩では雑多であった印を文政六年(一八二三)八月以降は、蛇ノ目紋に統一した(「加藤家年譜」)。船の新造・廃船や売買、極印が薄くなった時などは、すべて庄屋を通じて船奉行所に届けられた。

船改めの時点で船舶所有者は冥加金を上納した。松山藩では石銭が三〇石未満の船で銀二匁五分、これ以上は一〇石増につき一匁、極印賃は全船一匁二分であった。文久元年(一八六一)一一月には三〇石以上の船は四割、以下は二割を増額した(紺原井手家文書)。

船舶の出入も各藩同様の規定で、浦方の庄屋か町方の年寄発行の手形に、代官の裏判を要した。船客の乗降も同様で、町人や百姓の場合は年寄か庄屋の手形、婦女や次、三男、使用人の場合は戸主や主人の請書が必要であった(資近上三-14・菊間浜村庄屋文書)。積荷は問屋の手形に奉行の裏判を要し、川口番所で特に積荷の改めを受げた。西条藩には大島・氷見・西条・新須賀の四番所があり、番所の下役人(番人)は世襲であった(白石家文書)。他国船は入津の港に宿をとり、問屋から番所へ手形を差出す。水主や乗客の上陸には、船揚り手形が必要であった。

船手組と水主

領主の参勤交代や領内通行の幕府公用船の世話は、町方や浦方を中心とする百姓が負担し水主役と呼ばれた。時には回船や漁船も動員され、非常の際にはそのまま軍事力となり軍役に代わる。藩主が就封と共に港湾を整備し、藩船を建造したのはこのためである。水主役は町や浦毎に定数が定められ、全員で負担した。不足の場合には浦方の漁民も動員し、後には専門の水主に任せ銀納(水主役銀)で支払う事も行われた。これらの水主役や船舶を統轄したのが船手方である。宇和島藩の延宝二年(一六七四)十二月の「御船手定」では、その他出船の際の改めや領内船大工の取り締まり等三か条が明記され、四年四月には三か条が追加された(『家中由緒書』)。

船手方の詰める船役所は今治・宇和島など海浜の藩では城下船頭町に、内陸の大洲・松山では外港の長浜や三津にあった。そこには藩船の巣屋(船繋場)、船頭や水主の長屋、藩主が休息する茶屋、番所などがあった。船手方の役人は船奉行以下大船頭・小船頭・元締・船手横目・船手大工・歌頭・御水主・諸作事掛などの役職に分かれた。大洲藩では船奉行は二百石前後の藩士二人が任命され大船頭は三~四人、宇和島藩元和八年(一六二二)の分限帳では御舟奉行衆計二八人、御船頭衆一〇〇人、御水主三六〇人であった(「御年譜微考」上)。

水主は藩船に乗組むか漕船により労力を提供する者で、御定水主は初期の検地の際に夫役として定められたものである。参勤など多人数を要するときは、別に水七平浦水玉が動員された。浦方の人目や石高から水主数を算定した宇和島・吉田・大洲の三藩では漁民の労役負担とみることも出来る。宇和島藩承応三年(一六五四)三月規定の水主役は三崎浦一〇三人、外海浦九〇人など計一、〇五六人と別に水主一人に付き六枚ずっの役苫があらだ。『弌墅截』では沖ノ島と鵜来島は遠隔地の故に一人一七匁五分の銀納が許されている。苫は菅や茅を薦に編んだもの言瀋船の上屋に掛げたり、納屋の屋根などに用いられた。しかし寛永一四年(一六三七)どの島原の乱の際には幕軍へ御用船五〇艘と船頭・水主とも一、二一四人を提供した二愛媛県編年史』6)。承応元年一月、吉田藩の水主役は四四五人、苫役は二、六七〇帖である(『郡鑑』)。

西条藩の水主も新居浜浦五六人、犬島浦三六人、黒島二一人と漁村を中心とした。その多くは戦国期の城主金子備後守の船手であった加藤民部正の旗下の子孫と伝える。寛文一〇年(一六七〇)八月の定書によると出役の時は一日七合五勺、泊りがげの時には一升を給された(資近上五14)。今治藩の水主の扶持方は、初め城下豪商の紀伊国屋であったが、貞享ころからは藩大賄方となった(国府叢書)。

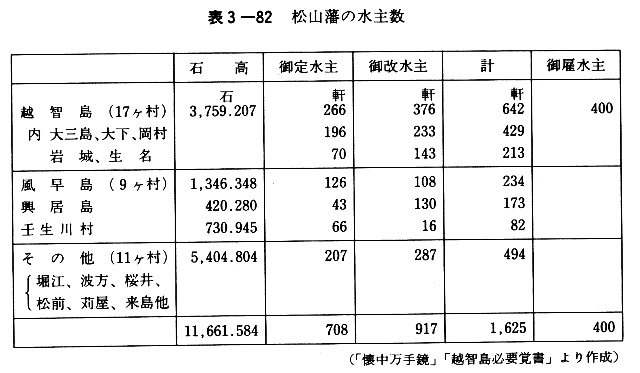

松山藩の水主役

松山藩の水主役は御定水主・御改水主合わせて一、六二五人であり、不足の場合は更に越智島で増員された。定水土は初期に割当てられた本来の水主役であり、改水主は正保四年(一六四七)六月、黒船が長崎に来航し、同藩が警戒のため出動した際の増加役が恒常化したものである。延宝八年(一六八〇)までは城下町人も負担した。

壬生川村の定水主は古来三三人であったが、文禄・慶長の役の際に六六人となった(『壬生川浦番所記録』)。この六六人の算出法は、貞享元年(一六八四)四月の「壬生川村水主役根方割付帳」によると三〇人分が田畑高約七三一石で一〇石につき四分一厘四糸、三〇人分が屋敷高約七〇石の一石につき百姓分二分八厘一毛、猟師分七分四毛、六人分が漁船三三艘分で一艘につき一分八厘で計上された(『壬生川浦番所記録』)。風早島(現、中島町)では元禄二一年(一六九九)に二〇〇人を出夫したが、その割法は定水主一軒につき五分二厘八毛、高一〇〇石につき四人九分五厘、男子数二、一二四人の一〇〇人につき三人一分八厘の三者各三分の一の六六人六分ずつで計算した。同島畑里村の水主役は一七軒であるが、文政一一年(一八二八)七月から一か年間の平均一か月出夫数は約三〇人であった。

野間郡小部村は大漁村であるが水主役は負担しない。この理由は嘉永六年(一八五三)九月の覚書によると、加藤嘉明入国のころに阿波から供をして来た木村新兵衛が、同村開拓の功により夫米・浦水主役が永代御免となったためで、長崎出動の際の軍役も、この旨により断おったとしている(紺原井手家文書)。

越智島の水主は三島(岡村)漕船衆と岩城漕船衆に二分して御用を勤めた。岩城村では当初は村方の本百姓が、漁業権の代償などの意味あいで負担したが、宝暦ごろからは三津と同様に専業水主も現れた。同村の水主動員数は「御水主銀割賦算用帳」によると、文久三年(一八六三)で六五九人(銀五七貫一七六匁)、翌元治元年は三六六人(三五貫二九二匁)で次、三男や無給戸の大きな収入源となった。なお、公儀通行の場合の水主は一日米一升二合、船一升、雇水主は七合五勺が給された(三浦家文書)。

航路の整備

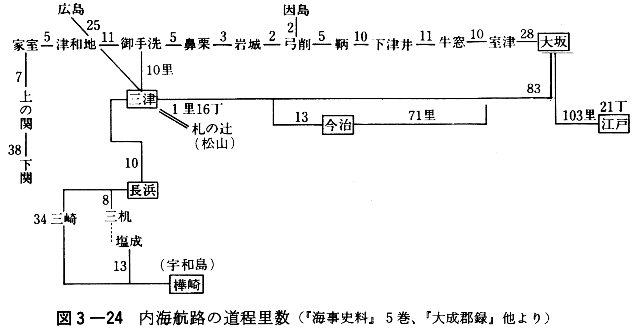

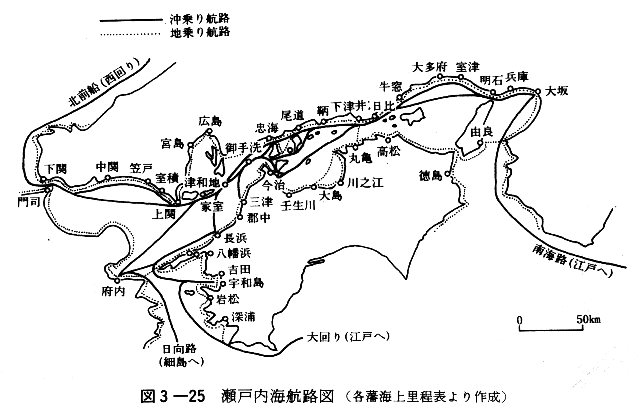

内海の船舶の航行は、特に定まった航路があるわけではないが、中世以降多く使用されたのは安芸地乗り、伊予地乗りと呼ばれる沿岸航路であった。これは岸を遠く離れず、日和と順風を見て航行するもので、天候によって引き返したり風待ちの滞船や潮待ちを行う非能率なものであった。沿岸は海岸の出入や海底が複雑で暗礁も多く、河口付近では潮流も複雑でかえって海難事故が多く発生したが、小型船で帆走技術の未熟な近世初頭までは止むを得なかった。

しかし間もなく全国市場の中核、大坂を中心とした商品経済の発達で人や貨物量が増大し、参勤その他の公用往来の増加によって、大型帆船を中心とする全国の海運網が完成した。これは夜間や横風・逆風帆走技術の進歩により、沖合を目的地に向かって直進する沖(中)乗り航路である。上方と江戸を結ぶ南海路は、寛永初期に菱垣回船、正保期に樽回船が開業して活発となった。伊予各藩からの江戸直行便は「大回り」と呼ばれる。宇和島藩では寛文九年(一六六九)二月と三月に江戸に着船している。享保一四年(一七二九)三月には同藩の江戸上屋敷が類焼し、五月には安芸瀬戸田船二四反帆を雇い、水主上乗とも一八人と普請用資材を積んで宇和島を出航した。安政三年(一八五六)九月、松山藩家中用の米一、〇〇〇俵、材木・瓦一万一、〇〇〇枚等を積んで三津を出帆した浜村平兵衛の船灘吉丸は、伊豆沖で難破し、厳重な取り調べを受けた(菊間浜村庄屋文書)。南海路にはその他熊野灘や遠州灘などの難所があり、三崎・城ヶ島・鳥羽・菅嶋に篝焼場(燈台)があった。航行船は下田番所、享保六年からは浦賀番所に、船石一〇石につき遠国船は上下分として銭六文の両所の育火用の石銭を納入した(新居浜西原家文書・天野家文書)。

寛文年中から陸奥の城米を直接江戸に回送する東回り航路が開け、後には日本海側からも津軽海峡を通って江戸に赴く回船もあったが、日本海側の物資は西回り航路によって大坂方面へ輸送されることが多かった。

敦賀や小浜を起点とし、日本海沿岸の港や蝦夷地を結んだ北前船は、寛文期の西回り航路の整備によって盛んに瀬戸内に入り、大坂へ入港して海運の主流となった。上り荷は米・雑穀・海産物などで、下り荷は木綿・雑貨・蝋・塩・古手などを大量に買い集めた。買回船も多く、三津・波止浜など伊予諸港に入港する外、広島・御手洗・尾道・輛などを目的地とする船もあったため、伊予の各中小浦方港の海運業も大いに刺激され、荷動きが活発となった。地元の大型船や優秀な水主は北国や上方の問屋に雇われることにもなる。各港では北前船その他の通過入港に備えて暗礁には水尾木を立て、防波堤を延長し、常夜燈を建てるなどの港湾整備を進めた。また九谷焼・輪島塗などの進んだ北国の技術の流入も意義が深い。

嘉永七年(一八五四)四月には、広島城下の三反帆の船主らにより広島―三津間の定期航路が開設された。毎月一と六の日に三津へ出船したが、安政三年(一八五六)八月からは三・八の日も加えて月一二使となった(『広島市史』三巻)。西国諸大名の参勤交代は、大部分が播磨の室津までを海路と定めていた。航路筋に当たる諸藩は上関・沖家室・津和地・岩城・牛窓などに本陣を置き、継送りとしたため、これも伊予の海運の活発化や整備の大きな要因となった。

船舶の発達

海運の発達は船舶の修理や建造を必要とし、またその技術を発達させた。各浦々には数名の船大工がいたが、文化一三年(一八一六)二月、岩城村では波止を築き、造船場修理場も設けたために入港船が増え、大坂・兵庫・近国からも船の注文があり、船大工数十名を雇うに至った(三浦家文書)。帆は寛永ごろはまだ筵帆が多かったが寛文ごろから木綿帆が増加した。しかし幕末でも小型船や川舟等はまだ筵の方が多い。そして木綿を二枚重ねした刺帆(二尺五寸、幅で一反)が享保ころには一般的となった。船の規模は軍船は古くは櫓数で示したが、近世では積数の石、またはこの帆幅である反帆で表現した。帆櫓併用であり、七反帆で五挺、一〇反帆で七~八挺、二二反帆では一六挺の櫓を用意した。

瀬戸内では帆走専用の弁財型を標準型とし、木割技術が発達したため安価で数千石の船の建造も可能であった。しかし近海浦々の航海では大型船は接岸も出来ず、小回りも効かず、資金も乏しいため一〇反帆前後の小型船が主力であった。千石船は米一、〇〇〇石(約一五〇トン)を積む船で全長八〇尺、幅二一尺、帆は二五反帆として幅六三尺、長さ七〇尺、帆柱の高さ八〇尺、太さ二・六尺という巨大なもので、建造には約一、〇〇〇両を要した。耐用年数は約二〇年である。

嘉永六年(一八五三)一〇月、大船停止の法が解除となり、堅固な西洋型や三本帆の艦船の建造も許された。八幡浜生まれの嘉蔵は、嘉永七年(一八五四)一月に宇和島藩から蒸気船の建造を依頼され、安政六年の一月に完成した(伊達家文書)。

港湾の整備

今治・宇和島・古田など城下に付設する港湾は築城や町割と併行して建設され、城下町の発展に寄与した。今治では藤堂高虎の築城時に船溜りや接岸施設を用意したが不完全で、冲合が東風の強風地帯であるため、初期の参勤交代には拝志・大浜・小浦も補助港として利用された。享保一二年(一七一七)一一月には片原町下の船付場が破損し、入港の商船からも積荷に応じて修理費を出銀させた。船頭町船溜りの本格的改修は寛政期で、召船の停泊のために呑吐樋河口に新地を築造し、天保四年(一八三三)には北岸に長大な波止の天保山を竣功した(『今治拾遺』)。

宇和島藩でも伊達秀宗入部とともに沿岸の護岸整備を指示し、元禄一二年(一六九九)二月には公許を得て船入りなどを修理した。これより先、富田信高は塩成運河の開削に着手し失敗したが、寛永三年(一六二六)には法華津浦の庄屋らの手により、奥浦口が開削された。

大洲藩には長浜・郡中その他の良港がある。長浜は肱川河口を利用する自然港であったが出水ごとに洲崎を変えるため、藤堂高虎・加藤貞泰以降港湾及び町造りが行われた。初期には既に停舶地のほか船手役所・浜番所・作事小屋・町会所・御茶屋・船頭や水主の長屋、新谷藩の船蔵などが並んだ。修築管理等は波止掛、後には波止営繕所で行った。安政四年には旧港右港に対し新港左港の築造を企画した。これは奉行山田源五右衛門、製蝋業奥田源左衛門や、戎屋七右衛門らの発案によるもので、藩費や私財のほか領内の商人五七〇名で二八貫五〇〇目、酒造家三〇軒で九貫など計銀札一〇〇貫目の勧化も目標とした。募金は安政六年(一八五九)四月から行われ、翌年四月には三六名の庄屋を世話方として続けられた。同年中に西波止一八〇間を完了したが、集金は進まず文久二年(一八六二)には新谷藩へも助勢を申し入れた。目標額完納と東波止の完成は慶応元年であった(『長浜町誌』)。

御登米移出港の郡中も、安広川河口の自然港であった。文化九年(一八一二)に藩上岡文四郎が築港を企画し、その後豊川市兵衛らの協力で天保六年にほぼ完了した。当時年間約一、二〇〇艘が入港したという。しかし風波の激しい時は停船が出来ず、嘉永二年の波止築造によって大型船も入港した。砂除けのため弘化三年(一八四六)三月から一〇年賦で船主に寄付銀を命じ(今坊久保家文書)、慶応三年(一八六七)三月には灘・湊町・三島三町の難渋者救済を兼ねた浚渫工事が行われた(『塩屋記録』)。

遠浅の燧灘に面する小松・西条藩では、港は河口や入江の自然港湾である広江・市塚・新兵衛などが利用された。新兵衛港は木材の移出、石鎚山への参拝客の入港などで栄えた。

松山藩の港湾

松山領で旅船の出入公認の港は三津屋・壬生川・波止浜・波方・大井・佐方・菊間・北条・柳原・高浜・堀江・松前浜と三津の一三港であった。但し小型船の発着や数名程度の乗降は、どこの海浜でも自由に行われていた。

中世以来の港湾で水軍の根拠地でもあった三津港は、松山藩主松平定行の就封とともに船手がおかれた。寛文一三年(一六七三)七月には藩船等一六〇余艘、船奉行以下諸役三七五人と足軽三五人、番所五つを配した藩港となり、一般町人の出入は制限されていた。その後は順次改修されて商港の形をとった。元禄初年には一一町と二区があり、宝永五年(一七〇八)には町家三〇七軒に達した。元禄九年七月には三郡から人夫延五、六〇〇人を動員して洲崎の河口を改修し、七〇間の石波止を築いた(『松山叢談』)。享保八年(一七二三)、芝居興行や湯女を許した。宝永四年・享保四年・延享三年には石垣の修理拡張が行われ、寛政四年(一七九二)・文政四年(一八二一)には港口の浚渫がなされた。寛政一二年の伊八堀の築造に続く天保一五年(一八四四)一二月には、工費三九七貫余で東西八五間、南北七〇間の桝形を築造し、三津港の景観を一変させた。この工事は大年寄向井団四郎ら有力町人の発案によるもので、落成の日から常夜燈がともされた。

興居島によって風波を遮られる高浜港は、天和ごろに御茶屋、宝暦ごろに藩の造船所が作られ、天保一四年には茶屋が増築された。文久元年一月に艦船弘済丸、慶応二年九月に小富士丸が繋留されたが、本格的築港工事は明治五年以降で、須賀又右衛門や池田謙蔵らにより計画された。

壬生川港は寛永一二年(一六三五)から堀川を開削して建設された港で、完成は万治二年(一六五九)である。三津屋港に代わる道前米二万石の御登せ米の積出港となった。満潮時には二百石積が接岸した。

沖乗り航路の発達によって、航路に位置する津和地・岩城など島嶼部の諸港が栄え、回船や卸問屋が並び金融業も盛んとなった。岩城は水汲場として重要であったが天和二年(一六八二)に御茶屋、のち本陣・問屋場が置かれた。諸回船の寄港によって宝暦九年(一七五九)四月に浚渫と前波止三〇間、一文字波止四〇間(合計一五六二坪)が銀約九貫、人夫延べ九、〇〇〇人で計画され、同一二年一月には西側波止一五間も計画された。寛政一〇年三月に東西一、七〇〇坪を夫積一万一、〇〇〇人、文化一三年一月からは藩から米八〇〇俵を一〇年賦で借り、約三万一、〇〇〇人で浚渫を計画し、文政四年七月に沖手四軒分を拡張した(岩城三浦家文書)。

岡村島の西岸で安芸御手洗港の対岸に位置する白潟港は、松山藩の保護繁栄策により発展した新興の港町で、はねこし場であった。西回り航路の発達により寛文ころから回船が寄港し、集落が形成された。次第に町場に発展し、正徳三年(一七一三)には年寄が置かれた。宝暦一二年(一七六二)八月には干鰯頼母子の名で富興行を願い、一一月に初興行が行われた。元方は松山城下の今津屋治兵衛、美屋藤兵衛がなり米五〇〇俵と毎年銀三貫五〇〇目の上納を約した(「郡奉行日記」)。その後、正米相庭(場)会所・藩蔵も建てられ芝居興行も行われた。

白潟では文政一〇年から石垣護岸、翌年九月に築港工事が計画された。「波止築方荒積帳」に波止は三本で合計七〇間、波除石垣二〇間で惣費用は一六〇貫三一匁余とある。弘化ごろが全盛期といわれるが詳細は不明である。同港の自然条件は沖合は深く、岩礁のため投錨には不向きで、北西風が強く、波止や埋立地を度々崩している。万延二年(一八六一)には御手洗港が波止を築いたため波当たりが強くなり、庄屋・藩役人を通じて抗議をした。

回船と船稼

回船とは人や商品の運送に当たる帆船で、伊予では米・塩・魚類の輸送を中心とし、その範囲は全国に及んだ。船の用意、商品の集荷、積荷は荷主の依頼で問屋が行った。荷主に代わって乗船し、荷物を管理する者を上乗り、船主自身が船頭として乗組む場合を直(居)船頭・直乗り、雇われた船頭を沖船頭といった。その利益は北前船一航海一、〇〇〇両といわれるほど大きかった。宇和島藩は安政五年(一八五八)、船持ちが少し儲げると且那顔をして楽な渡世をする、厚い利を取り同業者の増加をいやがる、そのため他国の船が城下に入津しないと、領内船問屋を叱責している。

公用荷物の運送には公定の運賃が支払われた。松山藩では文化~天保ごろ大坂御登せ米は一〇〇俵につき四俵、三津回米料は同一俵であった。藩の収入は出船時に帆歩一銀と積荷に応じた増運上が入った。初期には帆一反につき銀一匁五分であったが、中期以降は一匁以下である。

大洲城下では安永ころ商品の移出人はすべて竹田屋吉右衛門と奈良屋茂右衛門の二軒の船問屋を経由する規定であった。しかし流通の活発化により問屋を無視して直取引をする者が増え、特に陸路と川舟の取り締まりは困難であった。藩では寛政一〇年(一七九八)五月から村々から移出する商品に添える庄屋の手形を厳正にし、城下から積出す積荷を須合田番所で改め、内山から陸路で出荷していた櫨・蝋などを上灘からの海路とした。出津の口銭は少し下げて蝋一丸(七五斤入)を四匁、櫨一〇貫目を八分、蜜は一貫目二分、浅田油一挺四分とした(「洲藩規則集」他)。慶応元年(一八六五)九月には、物価高によって値上げし、代銀一〇〇匁につき竹木は三匁二分、他の商品は全て一匁とした。船稼ぎの者はすべて船札が必要であったが、同藩では寛保ころ、紛失破損の際には書替賃に銀一枚を要した。

長い海岸線を持つ宇和島藩では、領外へ移出した材木・薪炭・干鰯の他に三机・貝塚・深浦などの地方港を中心とした米・雑穀などの領内輸送も活発であった。天保一四年七月、日用品の領外積出については煙草・砂糖・木綿・蝋など二二品目について、毎月二・五・八・一一日の四回、移出高を届けさせた(「宇和島藩御条目」)。領内の回送はほとんど小型船であり、文化・文政期の伊方浦では四〇艘のうち二七艘が二、三枚帆二人乗りの三〇石積未満の船であった。嘉永二年(一八四九)中に城下から領内各港に移出した商品は届出分のみで米一二、八八〇石、麦一、五五〇石、雑穀一、六〇〇石、大豆三、二〇〇石、唐黍二五〇石であった。

幕領川之江村では海陸の交通立地に恵まれ、領外への船稼ぎが盛んであった。船持は「渡海船」と呼ぶ回船仲間を組織し、年行司を置いた。一〇〇石以上を積む大手一二軒は問屋・酒造・質商なども兼営し、格式を許された。酒・薪炭・綿実などを上方へ運び、また、雇われて運賃稼ぎにも従事した。他の約三〇軒は三〇~五〇石積の小型船で、尾道や輛へ穀物・魚・干鰯などを運び、また宇摩郡産米を銅山米として代官所の蔵から新居浜浦目屋へ運んだ。幕末の帆別運上は一反当たり銀三分である(『川之江村の研究』)。

米麦の移出

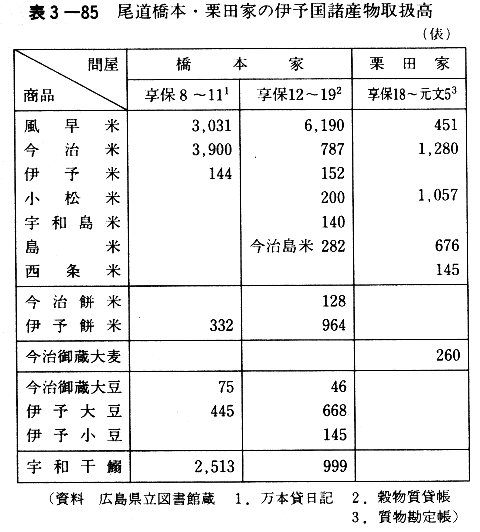

伊予の海運業は下関と大坂を結ぶ本航路瀬戸内航路の中間に位置し、仲継地の特色を持つ。西回り航路や北前船の往来筋であり、潮待ち風待ちのための良港も多く、回船の動きが活発であった。三津・波止浜けじめ沖合の岩城・津和地・睦月などでも商取引が盛んであった。また商品経済では大坂の商圏下にあり米麦・薪炭などの供給地としての特色をもつが、中世以来強大な商勢力をもつ尾道や輛の商域にも含まれていた。両港は西条・今治・宇和島・吉田各藩の大坂回米を扱い、伊予の諸産物を集荷して大坂へ送った。表三-85は数多くの問屋のうち橋本・粟田両家の取扱い高を示したが、米・干鰯を中心に相当な量である。天明以降は品目も多様化し伊予絣・宇和節・小麦・煙草が加わり、千鰯も大洲干鰯・瀬戸内干鰯が加わった。集荷法は同地の近海買回船が川之江から三津の間を回るほか、伊予の各港からも尾道へ運び、雑貨を買入れて帰港した。今治領大浜村では元禄以降に庄屋が常に米や干鰯の値動きを尾道の問屋に問い合わせている(大浜柳原家文書)。輛は尾道より小規模であるが、今治・大三島・中島・宇和地方との取引が盛んであった。

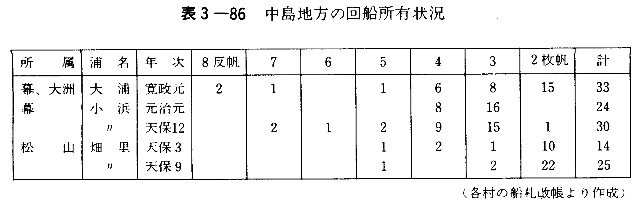

中島地方では「一反の畑では食えぬが一反帆の船なら食える」の俚諺があり、津和地のほか神浦・畑里・大浦・粟井・元怒和などの諸港を中心に海運業が活発であった。津和地は海駅であり、松山藩の茶屋、番所があって藩士八原家を諸藩の参勤や公用船の接待に当たらせた。同家の日記によると明和六年(一七六九)に、幕吏の通航碇船が一〇回あり、順風以外の時は漕船を提供した。寛永一四年には東端出崎へ燈明台を設け、寄港の増加策から遊女も置かれた。

諸浦の回船は小型であるが、瀬戸内一円から熊野灘・宇和海および土佐・小倉・平戸を舞台に、米・干鰯・割木のほかに松葉・麦・芋なども運んだ。神浦では三津・波止浜と同様に、沖合に留め船を出して諸回船に入港を誘い、御手洗港が影響を受げたという。

西条藩と小松藩

両藩ともに航路・海況条件には不利であるが、荷動きは活発であった。西条では公認の船宿は大坂宿と呼ばれ、新居浜・犬島・松神子津ロ・黒島の四港に置かれた。特に大島浦は、地乗り時代の近世初頭では、大坂商人の商活動の根拠地となり地方屈指の商港であった。寛文一〇年(一六七〇)にぱ船二八艘分の大坂宿銀三三三匁を上納し、水上江本浦に二三七人、黒島一二八人がおり、うち他国者一〇九人を雇っていた。数百石積の大船を有し、北国米や播州の松材などの輸送にも従事した(大島浦文書)。

黒島は多喜浜塩田開発後に塩問屋が置かれて、尾張・伊勢・三河・遠江・阿波なとがら塩買船が入港した。新居浜浦は元禄一五年に別子銅山の口屋が埠頭に置かれて発展した。大坂へ通う銅船(三〇〇石)中型回船(一〇〇石)と地回りの小回船(五口石以下)があり、宇摩・道前・美作なとがら銅山買請米を積む回船が入津した。松神子は宝永四年に船問屋が置かれ、特産である素船が入津した。同藩の寛延ごろの帆別銀は一反当たり銀一匁で、七反帆以下は不要であった(「大島黒島浦惣改帳」)。

小松藩では公用往来や米、材木などの運搬には静丸・泰丸・欄干丸などの藩船も使用された。領内回船や村船のほか松山・今治・西条各藩の便船も頻繁に利用され、それら諸藩の藩札も通用していた。また良港に乏しく、松山藩の三津屋・壬生川港も借用された。民間でも松山領波止浜の船問屋高松屋が主として回送に当たり、扶持米を給されたが、三津屋・壬生川・新居浜の回船も利用した。大型船の建造は安芸倉橋島か今治で行われ、老朽化した藩船は領内の回船問屋に払い下げられた。安政五年(一八五八)六月、藩は御船奉行池原利三郎、頭取御水主堀善八ら五人を、航海技術修業のため長崎へ派遣した(小松藩会所日記)。

松山領の海運

和気郡堀江は中世からの港であるが、近世初期から川之江や今治、山陽路各地からの道後入湯客の上陸地に利用された。しかし、北西風を受け易いのでたびたび波止が修理され、安政四年、元治二年分については詳細な修築の記録が残っている。なお、庄屋の門屋家が浦方改役を兼ねた。船宿は二軒で、文化ごろには船も所有していた。船頭から川口番所へ提出した出船手形によると(資近上二-196)、旅客輸送が中心であったことがわかる。積荷は和気浜の塩を九州へ、材本を山陽路へ、御林請山の松葉を波止浜へ移出した。同様に風早郡北条・柳原・安居島の三港も地乗り航路の潮待ち港として重要であった。北条港は元禄期には御城米を運ぶ船主がおり、城米船も入港した。近国のほか越後・豊後・肥後・和泉の回船が入港し、米麦や薪炭等を上方へ運んでいる。天保三年ごろは船三〇艘があり、波止も修築した。

道前の米や薪炭は壬生川・三津屋港の回船により上方や菊間・別子・波止浜などへ運ばれた。しかし河原津・高田・水場などの船主率内陸の中村東分、黒本村の百姓も雇い船によって従事し、文化五年(一八〇八)六月には両者が紛争を起こした。また陸路を馬で小松・西条領へ運び、そこから船積みされることもあり、利益が薄くなる壬生川・三津屋の問屋は、藩庁へ対策を訴えている。近接する新旧の壬生川・三津屋両港も積荷や境界争いから紛争を起こした。宝暦二年(一七五二)の争いでは代官の裁定により入港船舶の船宿や積荷を協定して同四年閏二月に漸く解決した。文久二年(一八六二)から慶応三年(一八六七)の間、両港から積出された木炭は年間約六、〇〇〇俵で、分一銀ぱ一俵に付き一分であった(『壬生川浦番所記録』)。

野間郡の出入船や沿岸の取り締まりのため、在籍船舶の多い波止町と浜村に、承応二年(一六五三)に浦手役を置いた。浜村の船数は天保一二年(一八四一)八月で五~七反帆を中心に二二艘であった。安政四年(一八五七)の根方帳では三〇艘で内訳は回船一・素灰船一・木船五・瓦船二〇・肥船三で、別に橋船二八艘があった。同村半蔵は、弘化三年(一八四六)一二月、大船永徳丸の買入のため藩から三二〇両を一五年賦で、巳一〇月には波止浜の権五郎も銀三八貫を借りており、藩が海運に資金援助をしていたことが分かる。

浜村の文化二年九月~一〇年三月の間の船の売買についてみると、売渡し八般の内訳は大坂一、広島一、倉橋島二、風早郡二、村内一、不明一で、買入れ分の一〇艘では村内三、郡内一、不明六であった(菊間浜村庄屋文書)。幕末の波方村には、菊間瓦の瓦土を運ぶ泥船、瓦焼に伴う消し炭を積む素灰船、波止浜塩田の砂を運ぶ入替船の小型船があった。

同藩の越智島では岩城港が商取引の中心であった。大小回船のほか、弘化四年(一八四七)一二月には、一二軒もの問屋仲聞かあって中背賃、積荷保管やその利息などにつき一三か条の協定を行った。同村改庄屋格の又右衛門は、三代以前から海運業に従事した旧家で、大船を所有し江戸直回の藩御用も勤めていた。しかし文化一一年(一八一四)に所有五艘のうち一腰は北国で、二艘は塩を江戸へ回送中に難破した。一、五〇〇石積の一般は米の輸送と販売を行ったが代銀が滞ったため借財のかたに松山藩に差出し、残りの一敏も大坂銀主方の差押えとなった。藩への上納金も滞り、苦慮した又右衛門は文政三年三月に藩へ二〇年賦による銀四五貫の借財を願った(三浦家文書)。

今治領の海運

今治領にも多くの中小型回船があり、町方のほか大浜・木ノ浦・津島・弓削などを根拠地として上方~下関間の運送に従事した。越智郡椋名村は中期以降に海運と漁業により人口の急増した村で、寛政四年一一一戸、天保一四年二一三戸である。年々の他領稼ぎは、貧農や次、三男が浜子や尼崎へ活魚運搬の水主として働く場合が多かった。船稼ぎを行う船主は村内では富農層である。明治期に大きく発展する椀船行商は、天保一四年(一八四三)に桜井にならって茂吉がはじめたもので、文久ごろには北九州から山陰へも販路を拡大した。茂吉は嘉永四年(一八五一)から、行商の利益を資金として質商を兼営した(椋名柳原家文書)。

海 難

浦方の義務の最大のものは海難の際の救助で荷物刎についても庄屋が証文を作成した(資近上二-114)。刎荷は荷打ともいい、沈没を防ぐため船頭の判断で荷物を捨てることで、帆柱も切り倒された。浦方の史れでは海難の証明書である浦手形が極めて多く、海辺の神社へ奉納された絵馬にも、航海安全や遭難など船に関するものが多見されるなど、海難事故が頻発したことを物語っている。

浦手形の作成は庄屋の役目で、手形が無ければ事故は船頭の責任となり、一切の弁償の義務を負った。その書式は、まず事故の場所や原因を書き、船頭らの対応の経過や結果を記し、全くの天災で船頭に責任のない旨を明記する。ついで残り荷物、引揚げた荷物や船具などの処分、救助者への謝礼、船の修理費や滞在費、事故に関する収支を記す。事故は公儀へ届出る規定であったが、ほとんど内済の形をとり、村役人か番所・代官所までで処理された。今治藩では安永のころ、領内の事故は小船頭か御手大工が見分し、他領での事故は郡方か町方役手、大事故の場合には船奉行が出張する規定であった。

享保一二年(一七二七)三月、吹屋炭その他を積んで壬生川を出船した吉兵衛の船三反帆水主とも五人乗りは、讃岐大浜沖で暴風により破船した。乗組員は救助船に移って無事であったが、船が大破したため残り荷や船具等をすべて入札で処分し、礼金を支払って便船により帰港した(『壬生川浦番所記録』)。

上方に向かう回船にとって、讃岐の直島近海も海難の多い場所で、同島「三宅文書」のうちには伊予に関係のある五六件の海難事故が含まれる。うち史料の整う四一件についてみると時期は文化・文政期が多く、積荷は樫木・薪炭・石炭など燃料が多い。船籍別では松山藩二一件、宇和島藩一四件、大洲藩三件となっている(資近上二-197~212、五-75~78、六-55・56参照)。

外国船の漂着の場合は、関係藩の負担によって長崎へ曳航する規定であった。邦人が外洋まで漂流し、外国船に救助された場合ぱまず長崎へ送還され、取調べを受げて問題が無げれば国元に帰国が許された。岩城村勇吉は、文政一〇年(一八二七)二月、融勢丸に乗って常陸平潟沖から漂流し、フィリピンのバタン諸島へ漂着し、翌年二月に長崎へ帰国した。同村民蔵は栄力丸の水主であるが、嘉永三年(一八五〇)一○月に伊勢大王崎沖から漂流し、アメリ力船に救助されてサンフランシスコに到着し、安政元年(一八五四)一二月に長崎に送還された(三浦家文書)。

興居島村の水主亥之助は、天保一二年(一八四一)一〇月、永住丸に乗って下総犬吠崎沖から逆風のため漂流し、四か月後スペイン船に救助され、カリフォルニア・マニラ・マカオを経て弘化三年(一八四六)五月に帰国した(『愛媛県編年史』9)。

|

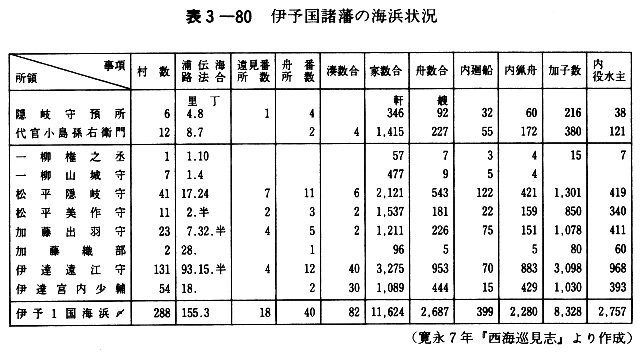

表3-80 伊予国諸藩の海浜状況 |

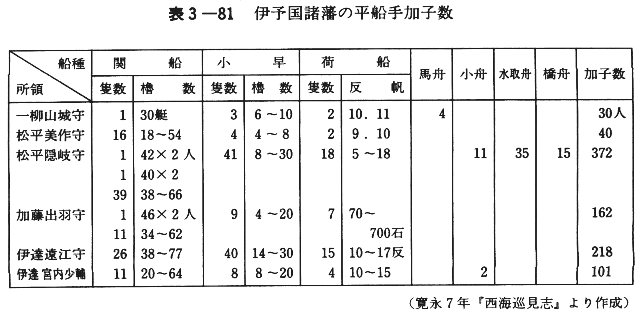

表3-81 伊予国諸藩の平船手加子数 |

表3-82 松山藩の水主数 |

|

図3-24 内海航路の道程里数(『内海史料』5巻、『大成郡録』他より) |

図3-25 瀬戸内海航路図(各藩内海上里程表より作成) |

表3-84 川之江村の渡海船数 |

|

表3-85 尾道橋本・栗田家の伊予国諸産物取扱高 |

表3-86 中島地方の回船所有状況 |

表3-87 西条領の回船と水主役 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索