データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 近世 下(昭和62年2月28日発行)

二 街道と宿駅①

一里塚と並木

伊予には幕府直轄の街道や脇街道はないが、城下と城下を結ぶ幹線道路は街道や往還と呼ばれて領内交通の中核であり、今日の国道の前身となるものであった。名称は目的地により同じ街道が今治に向えば今治街道、松山に向えば松山街道となった。里程については城下を起点に各藩公称のものが海陸ともに定められた。一里塚は通行や駄賃算定の基準となるもので、今日でも各所に標柱や大榎が残っている。宇和島藩は寛文一二年(一六七二)に藩内統治と産業発展のため道路の開発と整備を行い、一里塚を築いた(『八幡浜市誌』)。松山藩では元文五年(一七四〇)に領境・郡境・一里塚のすべてを立木から石柱に改めた。四国遍路や金毘羅参詣の道標、信仰から建てられた石燈籠や石仏等も、これに準ずるものである。

道路の保護のため松や杉の並木を植えたが、これは夏の木陰、冬の防風雪など通行にも便利であった。成木は伐採して藩営の普請や造船材にも用いられた。三津街道では寛文元年(一六六一)に松、杉一、三〇〇本が植えられて松縄手の別称もあり、元文三年(一七三八)にも補植された。道路の維持や並本の保存、藩主通行時の清掃などは城下惣町の負担であった。

松山から東行して久米から横河原の渡しを径て周敷・桑村郡に至る中山越えは、桧皮峠の付近が難所であった。しかし貞享四年(一六八七)四月、代官矢野五郎右衛門(源太)が道路を整備し桜を植栽してから旅人も増え(『松山叢談』1)、桜三里と呼ばれて今治街道に代わる金毘羅参りの本街道となった。また、松山へは道前の米や薪炭が運ばれた。

主要街道

宇摩の土佐街道は土佐では立川街道と呼ばれ、高知藩主の参勤路であった。海抜一、〇一五メートルの笹ヶ峰を越える難路で、悪天候に備えて途中に馬立本陣が用意された。迂回路には上分から東行して境目峠を越えるか、新宮から銅山川を下り阿波を経由する街道があった。松山から三坂峠越えで土佐を結ぶ土佐(久万)街道は、四国霊場の大宝寺や岩屋寺詣でから発展した街道である。

遍路道と同様に、金刀比羅宮に向かう参道はすべて金毘羅街道といわれた。今治城下から海岸沿いに壬生川・大町・喜光地と通り、関ノ峠を越えて川之江に至る街道もその一つで、四国街道・讃岐街道ともいかれた。西条までは西条道、川之江以東は二名街道ともいう。太政官道とほぼ一致する重要な街道で、道標や常夜燈が今も多く残る。関ノ峠は宇摩・新居の郡境で番所がおかれ、手前の船木は街道第一の宿場であった。上分から阿波池田を経て奥の院の箸蔵寺に参り、北上する裏街道もあった。松山からの参詣路中山街道とは小松で合した。新居浜地方では別子から天満と惣開に至る銅山道、喜光地から南に三宝山を越す土佐道、西条船屋から東方の磯浦、垣生・阿島に通じる海岸道も重要であった。

松山(今治)街道は両城下を海岸沿いに結び、松山では札ノ辻、今治では辰ノ口を起点とした。遍路道とも一致し、風早・野間郡境の窓坂や和気・風早郡境の粟井坂、風早郡の鴻ノ坂の難所があった。大井新町は野間郡代官所が置かれ、波止浜、乃万両街道の分岐点であった。今治領には中道として朝倉道、玉川への窓越道・山人道・鈍川道・北条へ通じる風早道などがあった。今治・松山両藩の参勤海路は各々今治・三津から出船し、上弓削・岩城を本陣とした。松山や南予の諸藩は、御手洗に寄港することもあった。

大洲街道は重信川の北川原の渡し・郡中・犬寄峠・中山・内子と経由した。大洲からは夜昼峠を越える八幡浜道、肱川沿いに下る長浜道、鳥坂・法華津峠を越え古田から宇和島に伸びる山道の宇和島街道があった。吉田から十本松峠を越えて東へ伸びる三間街道は、吉田藩が三間盆地の年貞米輸送のため延宝三年(一六七五)ころに目黒仁左衛門に命じて開削したものである(『松野町誌』)。

宇和島から土佐へ至る宿毛街道は三本あったが、野井坂から大岩道を越え、広見・小山番所の向かう九里八町の最短経路が公道巡見道であり、緑村に宇和島藩の代官所があった。しかし柏坂・松尾峠を越える浜通りも遍路道として古く、旅人はこの海岸道をよく利用した。

藩内の道路

城下町の道路は伝馬のほか馬車や牛車、大八車も通るので比較的広く、松山では占町・外側とも幅約二間であった。今治でも川岸端で三間、本町以下の八町は約二間であるが、排水溝が備えられていた。大洲城下の本町、中町、新谷陣屋町も広い。家中屋敷の道路は特に広く、高禄の武士の住打松山堀ノ内、今治三ノ丸では四、五間もあり、各所に桝形や広場を取っていた。

城下と各村を結ぶ道路は、年貢輸送や公用文の回達などに重要で、各士屋所を基準に里程が定められ、村人の出役などの夫米が算定された。また藩内の村々を経路別に幾つかに組み合わせ、担当代官を定める方法が各藩で行われた。大洲藩ではこの順路を筋と呼び、田渡(二二か村)、南(二一)、浜手(二二)、内山(一九)、小田(二〇)、御替地山辺(一七)、御替地里辺(一六)、島(七)の八筋に区分した(御代官支配村寄『大洲秘録』巻5)。宇和島藩では藩境へ伸びる一五本の往還と島や浦方二五か所を結ぶ三崎鼻―伊方―八幡浜―九島―深浦―沖ノ島間七九里の宇和海路を公定していた。

各戸間の地下道、山林や山畑に通じる作場道の修理はその地を所有する地掛りの者が負担し、修理や草刈りは通例旧八月に行われた。村の道普請は各戸一人前の出役で、欠席や女子供その他の代人は許されなかった(大洲城戸家文書)。

入会山への道路は、入村各村が費用を分担する建前で、今治藩では毎年各戸から五合の米を集めて修理費とした。しかし文化一四年(一八一七)四月、多勢が通行して耕作の害になると今治領古谷村が幕領宮ヶ崎・登畑両村人の村内通行を拒否した。その紛争により、両村を通って古谷村肥草山に入山していた今治領国分村も通行出来なくなった(国府叢書)。

文化一三年、入会山である西条領千足山村湯波山への道路を、西条・小松相給の周布村が勝手に延長して差縺れとなった。そのため関係の村々も肥草を刈ることが出来なくなった。小松藩は事情は後に調査するから先ず千足山村に入山させよと命じ、大頭・妙口・南川村(現、小松町)らの庄屋も調停に入ったが、両村は道論の解決が先として譲らず、天保九年(一八三八)に漸く内済となった。今後道作りは千足山が行う、大破の時に限り各村に加勢を頼むという決定で、周布村は差縺費二〇両を支払った(「千足山村湯波山遍路道筋出入一件」)。文政二一年(一八二九)には松山藩の広岡村が同藩安用・高知・安用出作三か村に、この道は川之内肥草山への道筋として許していないと通行を拒否した。新市・福成寺両村の扱いにより、譲り合って穏やかに通る、馬は連れて入らぬという単純な条件で広岡村も納得したが、解決は二年後の天保二年九月であり、これらの例は道路を村の生活の命とみる村人の心情がよく現れている(『壬生川浦番所記録』)。

宿駅と旅籠

主要街道では二、三里ごとに宿駅が定められ、荷物運搬のために伝馬、旅人の休憩や宿泊には旅籠や茶屋などが用意された。近世の物資輸送は海運中心であったが、中継や小口配送では牛・馬も使用し、曲折の多い山道では人夫が担った。宿駅の使用は公用優先で、幕吏が朱印状を持つ利用は無料、その他や武士・公家などは規定人馬数の公定料金を払った。不足分は藩費で支弁するか又は村人が負担をした。参勤交代を海路に頼る伊予では宿駅は小さく、藩役人の回領や多人数の幕吏の通行は、城下豪商や庄屋・寺院等への分宿の形をとった。

庶民の通行は、封建体制上好ましいものではなかったが、中期以降は社寺参詣や行商人・芸人・人足等の通行が増え、宿駅は木賃宿、商店を加えて宿場町となった。公定宿銭は初期の松山藩で上八文・下四文・馬八文、旅籠銭は三二文で、自炊をすれば半額であった。西条藩の寛政元年の規定では木賃上一二文、下六文である(福田家文書)。しかし実際の宿賃は馬や駕籠の利用同様、相対の交渉で定まり、公定の五~一〇割増が普通であった。初期では木賃や農家の納屋を借りる旅行が中心であったが、宝暦ころからは米や夜具を用意する旅寵が増加し、木賃宿は行商人や渡り人足の常宿となった。

西条藩は金毘羅街道中の難所である関ノ峠と国領川の往来のため、船木人馬宿を公設した。船木村宿役人兼人馬方の儀平は、明治三年八月に再役を謝しながらも、この節は宿泊者が多く、座敷等の傷みがひどく、自力では修理不能として会計局に銭札二〇貫の借用を願った。更に翌月、国領川橋掛入用銭と人馬継立当年分賃銭に窮して五貫目、一一月には人馬賃銭払、役向き差し支えにより六貫目の借用を願い出て許された(白石家文書)。

本 陣

本陣は大名の参勤交代の休憩や宿泊のために指定された宿で、宿駅の最も重要なものであった。宿主は庄屋・網元・問屋などを兼ね、苗字帯刀を許されて、その地方では際立った財力を持っていた。屋敷も広大で藩主専用の間があり、幕吏や上級武士、高僧なども利用した。

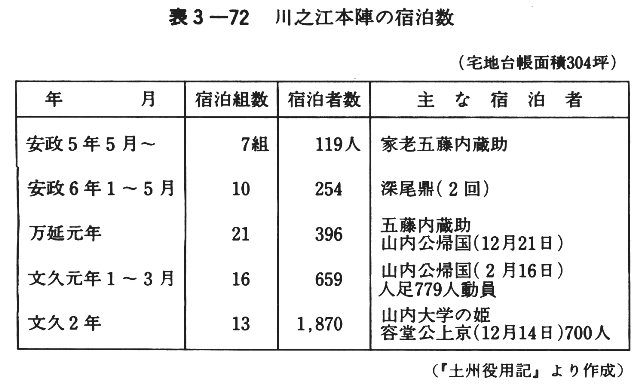

土佐街道の馬立本陣(新宮村堂成)は、戦国期の土豪石川氏の邸宅が当てられた。高知藩の参勤路は、室戸回りの海路が事故が多いため、享保二年(一七一七)に陸路北山越えに変更されたためである。同本陣は雄大な石垣に守られ、背後は山地に、前面は馬立川にのぞむ要害の構えで、番所も兼ねていた。山内豊信(容堂)は度々通行したが、安政四年(一八五七)二月と文久三年(一八六三)三月、江戸からの帰路に宿泊している。同じ土佐藩指定の川之江本陣は、庄屋の長野家宅があてられ、豊信は四回泊まっている。同家の宿泊可能数は約四〇人で、多人数の場合は伊吹屋・阿巴屋・三原屋・都屋・碇屋など一〇余軒の分宿となった。土佐への旅は播磨の室津から讃岐の丸亀に上陸し、川之江・立川・本山と泊まって高知城下入りするのが通例で、長野氏は丸亀行や立川越の人馬や弁当の手配にも当たった。

松山藩の参勤航路の海駅岩城島では、下小路の三浦家が島本陣となった。同家は金融・海運・新田開発で産をなし、天保一〇年ころから庄屋を勤めた豪商である。広大な屋敷に同家の主屋、穀物蔵、薪や船蔵と並んで本陣があり、その広さは二二室一二六畳もあった。御成門から大名の格式を備える奥座敷に通じ、座敷畳の便所、湯殿・庭園などが用意されていた。もっとも参勤の船団は沖合を通過することが大半で、滞船することは稀であった。同家は漕船や水主の手配、夜では篝火や挑灯の準備に当たるが、寛文一二年(一六七二)五月には、帰路の三代松平定長が宿泊した(三浦家文書)。

伝馬と駄賃

宿駅の役目の一つに、公用通行者のための人馬継立があった。伊予では定時の公用はなく、臨時の用の都度、関係庄屋が集まって役割を定め、村々で人馬を分担した。継送りは郡境か藩境までが原則で、境界で次の庄屋たちの出迎えを受け、運送の人馬を交代した。交代せず通しの場合は関係村がその賃銭を支払った。

松山藩では三津街道の公用運送は町奉行の差配下に、古町三〇町の町人が、地子免除の代役の一つとして負担した。その代わり城下の伝馬宿は古町のみ許され、馬指株も古町か味酒村の人に限られ、一般荷物の輸送についても運賃上優遇されていた。元禄・宝永のころ、城下に約八〇頭の駄賃馬がいたが、うち三二頭が藩用の伝馬役をつとめた。しかし宝永五年(一七〇八)、大坂へ登せ米一、五〇〇俵を運ぶのに七五〇頭を要しており、不足の場合には在郷の駄賃馬も動員された。参勤時の荷物運送も、始め人足一〇〇~一五〇人の規定であったが後に三二〇人に増員され、文政三年二八言)からは入札請負として費用のみを負担した。

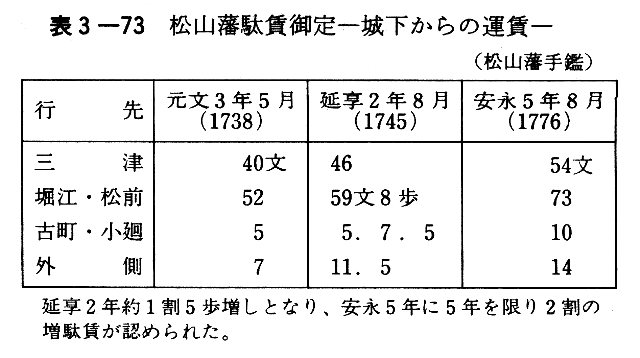

駄賃は幕令によるため各藩ほぼ共通であり、初期の松山藩では一里につき本馬(荷駄四〇貫)一六文、軽尻馬(荷駄二〇貫又は人と五貫)八文、人足(荷物五貫)八文の定めであった(資近上二-109)。元文三年(一七三八)の時点ではその倍額となっており、西条藩の延享三年(白石家文書)宝暦一一年(福田家文、文化五年、天保八年(久門家文書)ともに本馬と乗懸(人と荷駄二〇貫)三二文、軽尻二一文、人足一六文、駕(人足四人)三二文となっている。公式には割増や出水時の人足渡賃は取らぬ定めであったが(資近上五-80)実際には支払っていた。

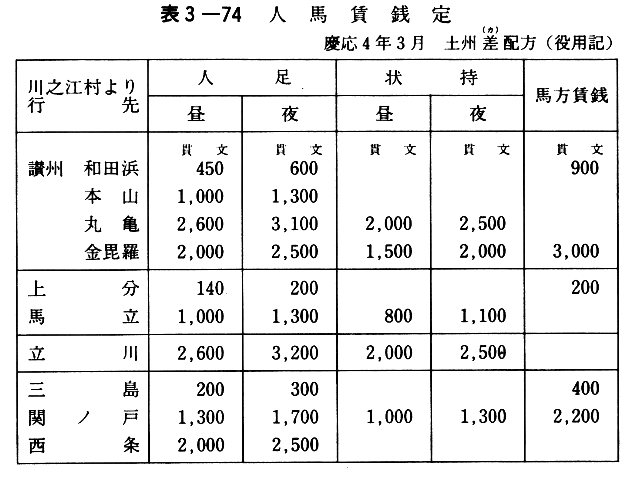

安永~寛政期、宇和島・大洲藩では本馬三六文、人足一八文と少し高く、大洲では小屋村・北平村など山奥の場合は三割増、夜間の人足賃は倍額を許していた(城戸家文書他)。これらはいずれも幕吏、藩士らの公用通行の公定料である。

駄賃稼ぎ

中後期には商工業が活発となり、農村でも農具や肥料などの購入が増えて、物資の輸送量が増加した。従来の公用優先・宿継原則・公道主義では対応しきれず、私的な輸送形態が発達した。牛馬を利用した百姓の作間稼ぎ、島や浦方の船稼ぎなどがその例で、伝馬宿の公定料金より高いが、目的地まで付げ通しのため早く、自由に利用出来る点が長所であった。西条領では早くから別子への荷物の上下に馬方・銅山中持ち・材木運搬中持ち・土佐通い中持ち・旅人足らがいた。

松山藩では郷方の馬方も町奉行が支配し、和泉町の木地屋五兵衛と味酒村の栄助に差配をさせた。しかし馬方数の増加により不正や積荷に事故が多く、寛政四年(一七九二)と天保七年(一八三六)に、心得違いの者は馬士株を取上げると布告した(湯山村史料)。山間の浮穴郡久万山では牛よりも馬が多く、馬方は駄賃持ちと呼ばれ、久万では重要な輸送手段であった。馬は在来種の乃万仔であるが奥地では同郡二名・柚川・柳井川方面へ、松山城下へは三坂峠を越えて、穀物・材木・薪炭等が運ばれた。

番所と取り締まり

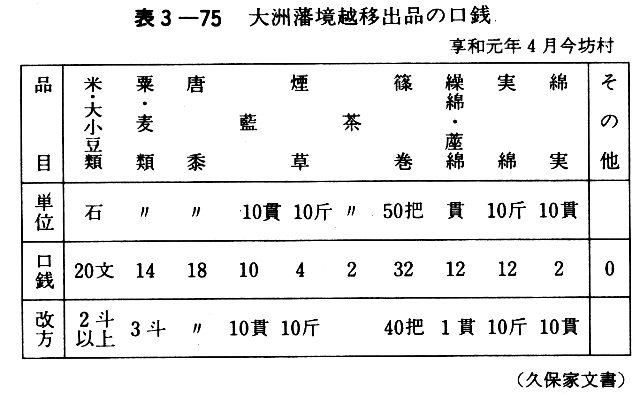

各藩とも街道の要所や峠、城下への出入口、河口などには番所を設置して通行人を監視し、積荷の検査に当たった。特に港町の船(浜)番所や隣国との境界の境目(口留)番所では、欠落・逃亡・抜荷などの厳しい取り締まりを行った。また出入の船舶や商品から規定の口銭を徴収する役目もあった。

出船には出船手形、上陸には船揚り手形、庶民の通行には往来手形を要した。神職や山伏らの通行には本山の添状を要し、藩士も妻子を伴う場合や遠国への旅では家老の証明を要した。芸人や虚無僧、諸勧進は通してはならず、不審な者は留め置いて、藩庁へ注進した。ために番所では捕縄や突棒、槍などの武具を備え、牢舎を付設する所もあった。通行は幕府の定法では明六ツから暮六ツであるが、各藩とも潜り戸により夜の一一時ころまでは認めている。また回船は深夜の航行も盛んであった。松山と今治、宇和島と吉田といった親密な関係の藩境には、番所は置かない。番所の維持は村人も負担したものか、延宝八年(一六八〇)八月、西条藩土居組から人夫を出して関ノ峠の上野山口番所を修理している(加地家文書)。

松山城下には三津口・木屋ロ・土橋口・立花口・新立口・一万口の六か所の出入口に公儀番所が置かれた。特に三津口は与力・同心・番人ら五〇人が常時詰め、建物も大規模であった。そのほか町人が二人ずつ交代で詰める自身番所(一、二町に一か所計六一)、肪番所(各町共同で三一)、外回番所(裏口町はずれに二五か所暴風雨の夜のみ)、上番所(一万町組を除く組毎に一〇)、木戸(侍町や郷村との境に四七)、新木戸(元禄五年の火災後各町境に七六)があり、主に火災や盗難を見張って公儀番所を補った。外港である三津には船番所・大番所・川口番所があった。同藩の在郷では港や在町を中心に、菊間浜・津和地・古田など一二か所に遠見番所、高浜・河原津・大井新町・浅海など一七か所に村方番所が置かれた。

南予の番所

宇和島藩では寛文年間に「御番所掟」を制定し、天和二年(一六八二)六月、元禄一〇年(一六九七)八月、延享四年(一七四七)四月などに一部改正した。布告は全番所に行われるものと、各番所の特性に応じて出された二種がある。元禄令・延享令ともに一五か条前後から成る詳細厳重なもので手形改めの厳正・欠落人の捕縛・他領からの穀物その他の商品の移入禁止、水汲み以外の船乗の上陸禁止を特徴とした。また隣藩高知・大洲との関係には、特に気をつかっている(「伊達家在浦御番所引付控」)。同藩の口留番所は陸地部に東多田・樫谷・小山・野田、海路に沖ノ島・日振島・三机・佐田浦・深浦の九か所があった。城下では樺崎川口・新町・佐伯町ロ・袋町堀末などにあった。

小山番所は土佐との境目番所として重要であった。その位置は松尾峠を下った小山本村字茶堂で、宿毛街道と庄屋宅の間を竹矢来で閉ざしていた。建物は平屋で奥一二畳、取調所一〇畳の二室があり、世襲の下番人が常時詰めていた。番所役人は城下にいて、時折出張する。下番人が絶えた場合は村人が交代するか、横目が勤めた。小藩の吉田でも陣屋への出入口には鶴間口、御裏口・立間口・南(御舟手)口など十数か所の番所があり、足軽が数人ずつで守っていた(『吉田御分知後諸事書抜』)。

大洲藩の境目番所は八幡浜道に関谷、宇和島街道に鳥坂(月中)番所があった。陸路での商品の移出が増加したため享和元年(一八〇一)からは海路と同額の口銭を取ることになり、以後津留めの場合は陸路も禁止された。同様の措置は、新谷藩へも指示されている。城下では中村・志保町・柚木・鉄砲町に番所があり、長浜に船番所、櫛生・出海などに浜番所があった。

通信と飛脚

幕府や藩の御用状や上級武士の信書、金銭や医薬等の輸送も宿駅の役目の一つで継飛脚と呼ばれた。しかし各藩とも江戸藩邸や大坂屋敷との連絡は常に必要であり、専門の町飛脚を利用するほかに種々の工夫がなされた。藩船を早船に仕立てたり、専門の小早・早舟を用意したり、回船や公用出張者に託す方法などもとられた。最も遠隔地の宇和島藩では慶応三年(一八六七)九月に蒸気飛脚船を用意し、回漕会所に申し込めば庶民の利用も許した(龍山公記)。確実で一般的な方法は、書状などを同一人に持たせる法で、領内では一人、領外では数名の足軽・仲間を使い、城中では役人立合いで受領し、簡単な料理を振舞って返した。

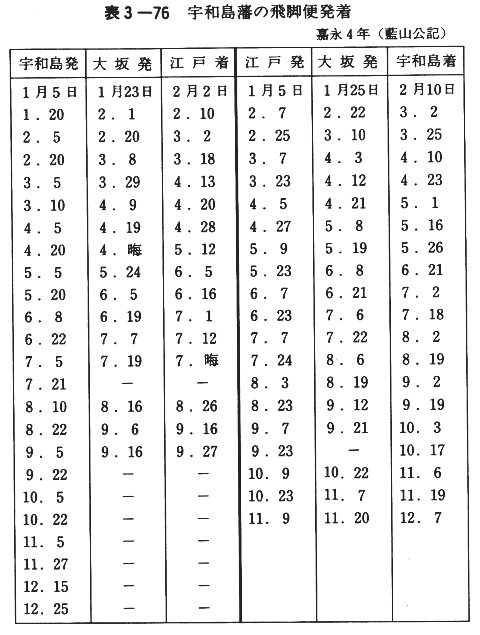

江戸との連絡には年頭年末や季節の定時便のほか、藩主の参勤や病気、死亡時などには頻繁に往来があった。定例便は西条藩は月一回、宇和島藩は弘化ころに月四度の月並飛脚があり宇和島発五・七・二〇・二二日、江戸発九・一二・二三・二七日が定日とされたが(藍山公記)、それ程厳密には守られず、海況などにより変更されることもあった。今治藩では三・五・七・一〇の日は飛脚便が出ない。武士の私信は余り歓迎されなかったが、止むを得ぬ場合は宛先を明確にし、例えば足軽格の者ならば下目付の許可を得て、四匁の料金で一通のみ便船に託すことが許された(国府叢書)。

小松藩では泰丸や小早の欄干丸等が、定日までに会所でまとめられた書状を大坂へ送り、帰り便で江戸からの便りを運んだ。特別仕立の大早・小早を上方や芸州に走らせる他、隣藩の便船に頼んだり、領内宮ノ下の又七船、松山藩の壬生川や三津屋村の回船なども利用した。藩では慶応元年四月大坂へ急用があり、手馴れた南川村の次郎吉を雇い、旅用金二両を渡した。飛脚中は同人は御小人待遇で、往来手形へは大目付の印が押された。陸路の例では、安政三年(一八五六)八月に松山藩からの飛脚両名が常宿に到着した。会所からは松尾栄八が袴着用で挨拶に出て、例の通り一汁三菜を供し、返書を渡してすぐ出立した。同月、松山へ飛脚に遣わした池内直吉・徳助の二人は、家老からの返書を受けて四ツ半ころ(午後一〇時)に帰藩した(小松藩会所日記)。

所要日数を松山藩でみると、享保五年(一七二〇)の改正令では松山―江戸間が藩用の早便で七日の定めであった。三津-大坂間の海路が三月~八月で上り三日、下り三日半、九月~二月はその半日増、陸路輛―大坂間では中追二日七時、常体三日七時である。大坂―江戸間は三~四日である。書状や荷物の中継・保管は大坂蔵屋敷が中心となり、飛脚船や一般回船の着岸・滞船や出船の判断・順番などはすべて大船頭の指図によった(資近上二-115)。

路銀の算定は身分や出発時刻で差があるが、天保ごろは小川長左衛門が出納に当たっている。江戸―江尻(現、静岡県清水市)間で飛脚一人四泊分で七匁二分前後であり、軽尻馬を伴うと約二二匁、油紙包御状箱(二〇~三〇貫)を加えると八〇~九〇匁となる。費用の計算は江尻までであり、以西分は国元で負担をしたものと思われる(「天保一一年五月御飛脚勘定控」)。

領内の連絡

庶民の通信は飛脚賃が高価なため、盛んではなかった。中期以降は商人や、上層農民、神職などの往来が多くなり、問屋や船宿を結ぶ便が利用された。しかし一般の回船や旅行者に託す場合は、上方との連絡に数か月を要することも稀ではなかった。延享四年(一七四七)三月、西条藩の「道中飛脚荷物取扱定」(黒島神社文書)には以下の注意があり、当時の旅宿の様子が窺える。宿々に悪党がおり飛脚に賃銭、旅人に酒手をねだる場合には捕えて代官所に届けよ、御朱印・御用状の他は必ず賃銭を支払え、往来の家来や雇いの人足は主人の権威により非道をしてはならない、百姓町人の荷物に、公家や藩士の絵符をつけてはならないなどである。

藩庁から各村庄屋への連絡は村継によることが多く、村と村の間は小走りや状持が運んだ。今治・吉田藩では小走りは二名の隔日交替で昼夜とも庄屋宅に詰め、給米は米一石であった。回達の書状は回状・回文と呼ばれ、各庄屋は全文を筆写し、到着時刻と発送時刻を記し、重要書類では墨付、破損のない旨を確認して隣村へ回した。今治藩の場合、広域に散在する島方の村継は、陸地部を今治・石井・大新田・大浜村と北上して大島椋名村へ渡り、同島北端の宮窪打から伯方島伊方村へ、ついで弓削・魚島・佐島と回って再び大島東岸から陸地部の古国分村に伝え、寺川原・拝志北・鳥生・蔵敷村と通って今治村に戻り、同村から城中へ返却された。この間三〇か村を経由するが、その規定時間は僅か四八時間であった(椋名柳原家文書)。松山藩越智島でも岡村~生名の五島一七か村を一日と八刻で回村した(岡村御用日記)。また城下への緊急の連絡用には、松山藩の越智島同様に各村に公用船である村舟が用意されていた。

大洲藩では城下を核とした先述の八筋が連絡系統でもあった。宇和島藩では岩松・野村など八代官所を経由し、小山・硯など九番所に至る一二系統の順路が定められていた。隣藩への書状も村継で往復することが多く、藩境の村の庄屋が隣藩の庄屋へ継いだ。今治藩ではすべて今治付庄屋を経由後馬越村から松山藩山路村へ、国分村から松山藩新町村・小松藩北条村・西条藩周布村へ送られた。急用の場合には、飛脚便が仕立てられた。

|

表3-68 松山藩の里塚一覧 札ノ辻起点 |

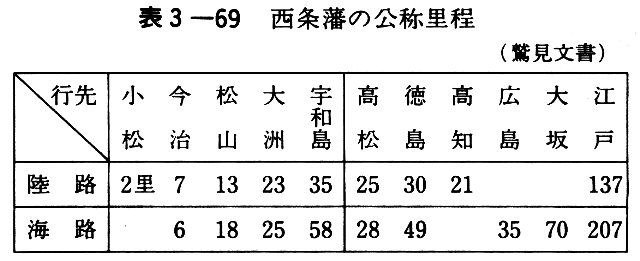

表3-69 西条藩の公称里程 |

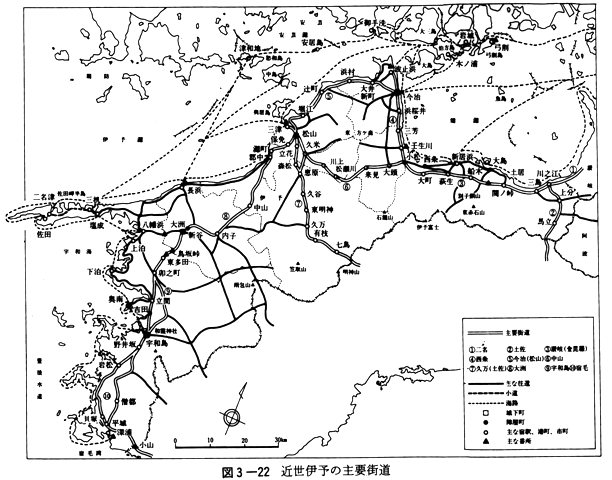

図3-22 近世伊予の主要街道 |

|

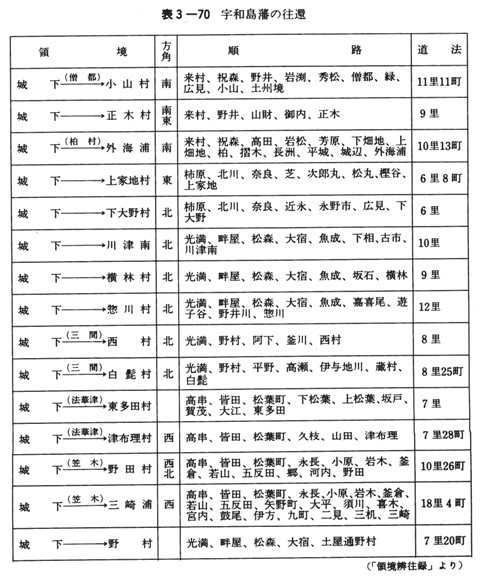

表3-70 宇和島藩の往還 |

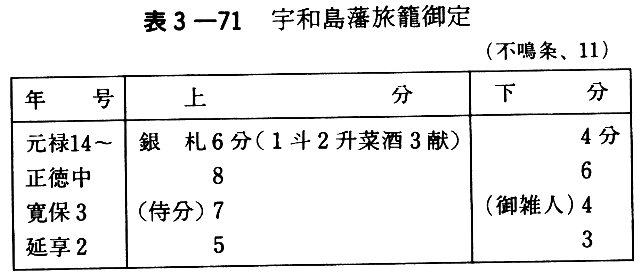

表3-71 宇和島藩旅籠御定 |

表3-72 川之江本陣の宿泊数 |

|

表3-73 松山藩駄賃御定―城下からの運賃― |

表3-74 人馬賃銭定 |

表3-75 大洲藩境越移出品の口銭 |

|

表3-76 宇和島藩の飛脚便発着 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索