データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 古代Ⅱ・中世(昭和59年3月31日発行)

四 河野教通と同通春との抗争

予陽河野家譜と築山本の記述の相違

正確な史料のうえから見ると、河野氏研究の盲点は、応永年間の初期から永享年間の初期にわたる四〇年間と、嘉吉末年から応仁年間にわたる二〇余年間に信憑性の高い文書がきわめてすくなく、その真相を追求するのがひじょうに困難であることである。そのために、やむを得ず『予陽河野家譜』(以下『予陽本』と称する)と『河野家譜築山本』(以下『築山本』と称する)の記事を参考としなければならない。ところが、ここで注意すべきは、嘉吉の乱以降河野氏の動静について、これら両書の記述が著しく異なっていて、全く異書の感がすることである。

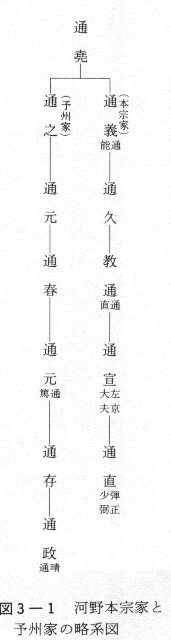

『予陽本』では、教通を通義の孫、通久の子と明記し、宗家の当主として重視し、通春を単に予州家の一員として記載しているに過ぎない。これに対して、『築山本』では通之の孫通春を正当な河野家の後継者として取扱い、宗家・予州家の区別を廃し、教通を通春の弟として全く裏面へおし込めた感が強い。この両書の相違がどうして生じたのであろうか。その原因については明確にわからないが、『築山本』では室町時代後期に、はなやかな活動を演じた通春を舞台の正面にすえて河野家の動静を描き、これからおよそ七〇年のちに宗家をつぐ予州家を早く登場させようと意識したため、このような諒解できにくい変化がおこったものと考えられる。河野家全体の経緯を通じて見ると、『予陽本』の叙述は筋道がたっていて、家族関係がきわめて説明し易い長所を持つ。『築山本』はその内容が素朴・簡潔な記述であり、かつ文段に飛躍があって、河野氏の動静をたどるうえに、不可解な点がすくなくない。(ただし、南北朝期の記述には特色があり、留意すべき点が多い。)ことに教通に触れるところがほとんどないのは、理解に苦しむところであって、また編集物として家伝の体裁を整えるうえにも、大きい欠陥が存在するといわなければならない。

つぎに、この間の人物関係を、とくに宗家と予州家を中心にし、『予陽本』の記事によりながら、河野氏一族の活動について述べてみよう。すでに宗家の通久と予州家の通之の子通元の両勢力が対立して紛争を続け、両者がおのおの被官・寺社の所領安堵状を出し、あたかも政令二途に出ずるという感があり、永享二年(一四三〇)の大徳寺文書(資料編一二三四)に「国中錯乱」といわれた。また『満済准后日記』の翌三年(一四三一)八月九日の条に、通久が幕命を奉じて九州の大友持直征伐に出兵せんとした時、通元が通久に対する訴訟をおこし紛糾している旨を記している。なお通元は、通春の父で民部大輔に補せられた人物である。通久対通元の紛争がどのようにしておこったか、またどのような経過をたどって幕府に訴訟するようになったかは他に史料がないのでわからない。想像をたくましうすると、すでに家督について両者の間に争論がおこっていたのかも知れない。

これらの内訌発生の要因の一つは、そのころ各守護大名家に嫡子単独相続制が確立し、家督を嗣ぐ嫡子とそうでない庶子との差が大きく、いきおい家督をめぐる争いに発展しやすかったこと、また家督に付随して伝えられる守護職の補任権を足利将軍が握っており、しばしば守護大名を牽制する方策として守護職を更迭することがあったことなどによる。さらに守護大名の被官(家臣)である国人らも分国を統治する能力のある、いわゆる「器量の仁」を選ぼうとして家督相続に介入して互いに争い、内訌が激化した場合が多い。

教通と通春の対立の発端

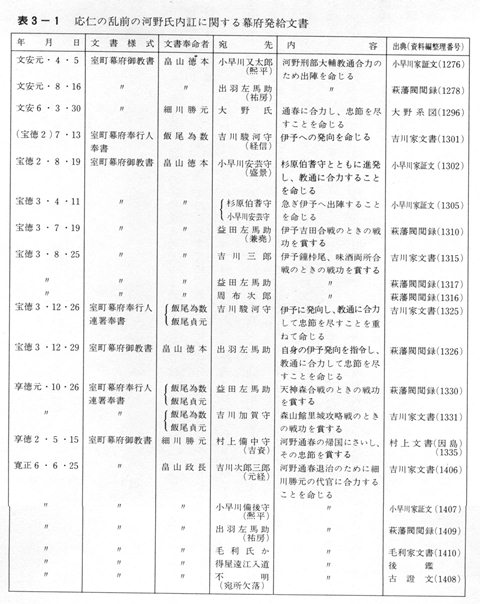

つぎに、通久の子教通と通元の子通春との対立は、嘉吉元年(一四四一)の嘉吉の乱のあとに、はじまっている。このころすでに、教通が伊予国守護職に任ぜられていたことは、『管見記』嘉吉元年七月二八日の条によって明らかである。教通は幕府の命令を奉じて通春を討ったが、その理由とするところは、嘉吉の乱における赤松氏討平にあたって、通春が遅参したことであった。おそらくこれ以前に、すでに両家の間に対立があったのであって、通春の遅参は単なる征討のための口実であったと思われる。その後も両者の抗争はやまなかったと見え、幕府は文安元年(一四四四)四月に安芸国の小早川凞平らに命じて、教通を援助させている(小早川家証文・一二七六)。さらに将軍足利義政は宝徳二年(一四五〇)七月に、吉川経信に(吉川家文書・一三〇一)、同年八月に小早川盛景に、伊予国への渡海を令し、教通側を応援させた。また義政は教通に対し、守護職を再任した(小早川家文書・一三〇二)。ついで、翌三年四月に杉原伯耆守・小早川安芸守らに出陣を督促し、渡海して教通に協力するよう指示した(小早川家証文・一三〇五)。

教通は同年六月に、小早川氏の援兵と領国内における部将重見・森山氏らの積極的な協力によって、通春に応じた国内の城郭二〇余か所を奪取し、しばらく反抗勢力を制圧することができた。教通は小早川安芸守の尽力に対して謝意を表し、その功績の詳細を幕府に報告した旨を報じている(小早川家証文・一三〇八)。この時、安芸勢のうち、小早川氏庶流で幕府の奉公衆であった竹原盛景らの働きによるところが大きかった。また、重見通実は教通に呼応した宇和・喜多両郡の大野・森山氏らの連合体制ができあがった旨を、小早川氏らに報じている(小早川家証文・一三一四)。さらに幕府は、益田兼堯の伊予吉田での勲功を賞讃し(萩藩閥閲録・一三一七)、さらに吉川三郎が伊予鐘挊尾・味酒で戦功をあげたことを称揚している(吉川家文書・一三一五)。しかし、通春一派の勢力は強大で、その掃討は困難であったらしく、幕府は同年一二月に吉川経信に教通を後援するため、伊予国に出動を命じた(吉川家文書・一三二五)。

翌享徳元年(一四五二)一〇月に、通春側についた森山氏が館里城に挙兵したので、幕府はこの時の討伐における吉川加賀守の戦闘を称揚している(吉川家文書・一三三一)。ところが、翌二年(一四五三)に中央政界の実力者であった管領細川勝元は、将軍足利義政の意向を打診せず、伊予国守護職を改補したようである(康富記)。この事件は、従来守護職を留保していた教通から、これを奪って通春に給与したとも想像される。事実において勝元から発せられた御教書は、通春の態度を支持したものであり、幕府の教通擁護策とは背反するものであった(表3―1参照)。そのほか勝元の専断な行動によって、同年五月に勝元は義政と衝突し、管領を辞任しようとするに至った。

勝元のこれらの動静は、通春を援助することによって、教通と抗争させて河野氏の勢力の分断を図る意図があったのであろうか。さらに、細川勝元が通春討伐に積極的になれなかった理由は、伊予の河野氏の内訌とほぼ同じころ(宝徳~康正年間)、隣国土佐でも高岡郡の国人津野備前守(之高)が反乱をおこし、土佐守護職の勝元がその討伐に苦しんでいたので、伊予へ派兵する余裕がなかったからである。なお津野之高は、河野氏から津野氏へ養子に入ったといわれ(中平系図・津野家系考証)、河野氏の内紛が土佐に飛び火して争乱が拡大したものであろう。

細川・大内氏と教通・通春

『斉藤基恒日記』の享徳四年(一四五五)の条に、「伊予国守護職……勝元拝領也」とあるので、すでに守護職は勝元の手のなかにあったことが知られる。このころ、伊予国内の政界は、いちおう小康状態にあった。『予陽本』によると、それから二年のちの長禄元年(一四五七)に、教通は弟の通秋を養子として家督を譲っている。通秋は六郎といい、刑部大輔に補せられた。ところが、細川勝元の支持をえていた通春が、公然と河野家の当主のように振舞い、長禄三年(一四五九)一二月の足利義持の年忌法要の費用四〇貫文を負担しているほどである(蔭涼軒日録)。これから考えると、通春が事実上惣領に相当する地位にあったのではないであろうか。

これに対し、教通もいろいろ策を講じていたように想像される。それは翌四年(一四六〇)一二月に、教通は幕府に申状を提出して、古代以来の先祖の勲功を列挙し、最後に近年不慮の儀(通春が河野家家督を認められたことか)を嘆き、守護職と御恩地の返還を要求している(大友家文書録・一三六九)。

ところが、寛正三年(一四六二)に通春はまた反乱をおこしたので、伊予国は戦雲におおわれる結果となった。それは阿波国守護細川成之の被官らと、喜多郡の宇都宮氏らが協力して通春と戦うこと、数度に及んだという(長禄寛正記)ことによってわかる。成之は頼之の弟詮春の系統に属し、讃岐守と称した。かって親密であった細川勝元と河野通春との関係が険悪化した。それにともない、伊予守護職は通春の手を離れ、細川一族の賢氏(氏益の子)にわたった可能性がある。彼は通春党の鎮圧のためであろうか、任国の伊予へ下向し、寛正六年(一四六五)五月一日には桑村郡の観念寺(東予市)に、同月二六日には、大三島の三島大祝氏の在所に禁制を掲げている(観念寺文書・一四〇三、三島家文書・一四〇四)。

いっぽう、河野教通のあとをついだ通秋の治世は短く、寛正五(一四六四)年一〇月二日病没したというが、これには問題が存在する。やがて教通の子通宣がそのあとを継承した。通宣は代益丸・六郎といい、のちに刑部大輔に補せられた。なお宗家の実権は父教通が掌握していたように考えられる。これから以後も教通の文書が多く存在しているばかりでなく、通宣がながく教通と行動をともにしたことによって知られるであろう。

寛正五年(一四六四)一一月に、畠山政長が管領となり、細川氏を援助して通春を討伐するために、周防国守護大内教弘に出兵を依頼することになり、使者として承勲を派遣した(長禄寛正記)。翌六年(一四六五)四月に、細川勝元は同成之を遣わして、通春討伐にあたらせるとともに、幕府に対し近国へその趣旨の御教書等を出すよう要請した。やがて幕府は備後・安芸・石見国の守護たちに出兵を命じた(親元日記)。また幕府は六月二五日、小早川凞平・吉川元経らに対して、勝元に協力するように指令した(小早川家証文・一四○七、吉川家文書・一四〇六)。細川勝元自身も毛利少輔三郎および出羽祐房らに対し、同じように出兵を促した(毛利家文書・一四一一、萩藩閥閲録・一四一二)。なおこの間に、大内教弘に呼応した南宮内少輔・得能三郎らは湯築の禅城寺で自殺し、重見通実らは和気郡湊山で戦死をとげたが、その詳細についてはわからない(築山本)。

このころ、教弘も幕府の命を奉じて伊予国に出征していたが、その指示に反して、かえって通春を援助した。教弘がなぜ通春と提携するようになったかは、その間の事情を物語る史料もないので、不明瞭である。大内氏はかねてから対明貿易に進出していたから、沿岸の制海権を保有する水軍に対し、すくなからず魅力を感じていたに相違ない。したがって、伊予国で教通より強大な権力を保有する通春と通ずることによって、その権勢を利用しようと企てたためであろうと考えられる。ところが、教弘は出征の途中病気にかかり、幕府からも板坂三位とよぶ医師を派遣して治療にあたらせたが、九月三日に和気郡興居島(現松山市)で病没した(親元日記・長禄寛正記)。その後も勝元は通春の勢力が衰退しないので、重ねて毛利備中守(凞元か)あるいは小早川備後守に書状を送って、援軍を依頼した(毛利家文書・一四一九、小早川家証文・一四二〇)。

教弘の没後に、同家を継承した政弘も、引き続いて通春を援助し、幕府側の与党をなやませた。細川勝元は同年一〇月一〇日に、毛利豊元に対し、通春との戦闘中に味方の土佐国守護代新開遠江守らが戦没した旨を報じ、援軍の派遣を要請した(毛利家文書・一四二一)。『予章記』(流布本)の伝えるところによると、土佐国一方守護代細川持益(観音寺殿)は、通春に降伏したという。しかし、通春征討の事業は、容易に進捗しなかった。そこで幕府では協議の結果、通春の孤立をはかる目的で、大内政弘に通春援助を中止するよう、鹿苑院真圭に説得させた(蔭涼軒日録)。幕府の政弘勧誘は不成功に終わったらしく、勝元の要請によって幕府は同月二二日に大内氏征伐を断行することとなり、吉川経基に対しても出兵を命じた(吉川家文書)。

大内氏が通春と結託して細川氏に対抗した事由については、さきに触れたとおり、遣明船のルートである瀬戸内の制海権の確保こそが何よりも重大なことであり、そのためには、内海の海賊衆を傘下に収める必要性があったことによる。大内氏は安芸の海辺部の野上、呉、警固屋、蒲刈、能美氏らの海賊衆を配下に組み入れたものの、内海中央部の芸予諸島へは、完全に勢力を浸透させることはできなかった。たとえば、細川勝元が伊予守護であったころ東寺領弓削島に進出した海賊衆のうち、安芸の小早川一族の小泉氏、讃岐の山路氏は細川勝元の被官であったが、伊予の能島村上氏、両村(衆)は、河野氏の被官であった(東寺百合文書・一三四〇)。この地域は、細川・河野両勢力が競合していた。したがって、細川氏の伊予制圧は、大内氏にとっては脅威であったに相違ない。

これら河野家の内訌に乗じて、文正元年(一四六六)に安芸国守護武田氏が風早郡に来襲した。戦闘は一〇月中旬から下旬にわたり、同郡恵良城を中心に展開された。たまたま教通は上洛していたので、弟勝生が風早郡および忽那島の水軍を指揮して防戦につとめた。これに従軍した忽那通光および伊予郡山崎城主東俊之の奮闘は目ざましく、勝生は戦闘の熾烈な状況を滞京中の教通に報告した(予陽本)。そこで、教通は一一月一二日付で通光に対し、恵良城における戦功を称揚する感状を与えている(忽那家文書・一四六〇)。

この長期にわたる通春対教通の抗争は、単に河野氏を衰微に導く有力な誘因となったばかりでなく、伊予国内の騒乱平定のためであったとはいえ、周辺の有力な守護大名の大内氏をはじめ細川・小早川・吉川氏らの進駐により、ますます領国内を疲弊させ、さらに将来における戦国大名による侵入の機運をつくる結果となった。なお教通対通春の紛争は、未解決のかたちで、応仁・文明の乱に持ち込まれることとなった。(第四章第一節参照)

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索