データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 古代Ⅱ・中世(昭和59年3月31日発行)

二 弓削島荘と瀬戸内海

塩の荘園

弓削島荘が伊予の中世荘園の中で最も著名であり、県内外の多くの人々に注目されてきたことについては、もちろんそれなりの理由がある(成立期の本荘については、第一編第三章第三節参照)。まず第一に関連史料が豊富であるということである。後で述べるように弓削島荘は一三世紀前半に京都の東寺領となったのであるが、その東寺には、東寺百合文書と呼ばれる文書群を初めとして、多くの中世文書が伝えられ(東寺百合文書は現在、京都府立総合資料館所蔵)、その中には三百余通の弓削島荘関係文書が含まれている。この三百余通という数値は、ひとつの荘園の関係文書の数としてはかなり多い方であり、そのことが、弓削島荘の諸側面を細部にわたって、明らかにすることを可能にしているのである。第二に、弓削島荘が瀬戸内海に浮かぶ島荘園であるという特異な地理的環境を有していることがあげられる。このことは、弓削島荘を否応なしに瀬戸内海という海の世界にかかわらせることになり、その歴史は、他の内陸部に位置する多くの荘園に比して、きわめてユニークなものとなったのである。しかし、それにもまして弓削島荘が注目を集める要素として重要なのは、同荘が塩の生産地となったことであろう。塩は中世においては、米と並ぶ貴重な生産物であり、やがて商業が発達してくるとその最も主要な商品になった。そして米麦を生産する荘園が枚挙に暇がないのに対して、塩を生産する荘園はそう多くはない。そのような中で塩の生産地としての弓削島荘の占める位置は、日本史全体の中でも決して小さいものではなくなった。弓削島荘を最初に「塩の荘園」と呼んだのは、戦前・戦中の著名な中世史家清水三男であるが、それ以後この言葉は、弓削島荘の代名詞となって現在に至ったのである。

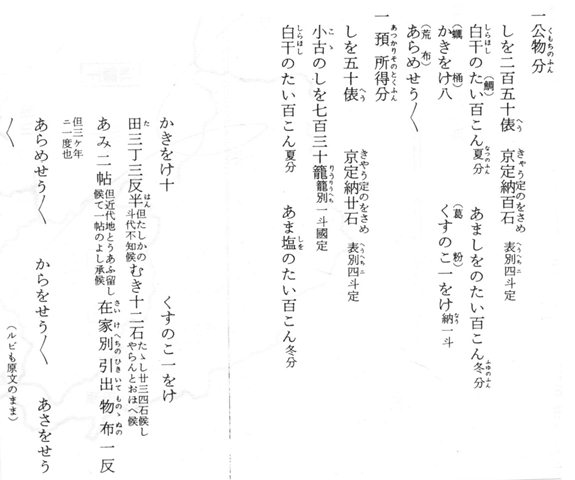

弓削島荘の生産物の中で塩の占める割合の大きさを示すために延応元年(一二三九)の年貢の注進状の一節を掲げてみることにする(東寺百合文書・一五三)。(図表 「年貢の注進状の一節(東寺百合文書・一五三)」 参照)

これは、いわば弓削島荘の年貢の一覧表のようなものである。これによって鯛・荒布等の海産物とともに塩が弓削島荘の年貢のなかでいかに大きな位置を占めているか、よくわかるであろう。荘園領主や預所もそのような弓削島荘の特異性をよく承知していて、彼らにとって最も魅力ある生産物である塩を収奪することに心を砕いたのである。表1―4は、前記延応元年の例を含めて、中世を通じて弓削島荘の人々がどのくらいの塩を負担したかを一覧表にまとめたものである。これによっても、弓削島荘が「塩の荘園」と呼ばれる理由がよくわかるであろう。

さて、そのような塩は、いったいどのような方法で生産されたのであろうか。製塩の方法としては古く「藻塩焼く」という方法がよく知られている。これは、乾燥した海藻に海水を注ぎかけて塩分の濃い海水を作り、それを小型の土器に入れて煮沸する。その時に生じる白い煙が各地の海辺に立ち昇り、旅の歌人たちの旅情を慰めたことが、『万葉集』以来の和歌集にしばしば見えるところである。しかしそのような製塩方法は、いかにも非能率的であり、古代のいつのころからかそれにかわる新しい方法が生み出された。それは塩浜を利用する方法である。すなわち海岸地帯の遠浅を利用し、その干潟から海水がひいたあとの塩分の凝固した塩を集めて海水を注ぎ、塩分の濃い海水を得る。そしてつぎには、それを塩屋において塩釜に入れ、煮沸によって水分を蒸発させて塩を得るのである。これは、塩浜・塩屋・塩釜が一体となった、いちだんと発達した製塩方法であるが、鎌倉初期の伊勢地方においてすでにこのようなやり方が行われていたことが確認されている。この塩浜を利用しての製塩方法が、いつごろ弓削島荘で行われるようになったのかは明らかではないが、夏に晴天が多いという塩浜利用につごうのいい気候条件を有していることを考慮に入れると、そうおそい時期ではないであろう。

鎌倉期に生産された大量の塩を見てみると、それらが塩浜の利用によって生産されたものであることは、まちがいのないところである。そのことは、弓削島荘の製塩の担い手である名主級の有力百姓たちがいずれも、一五〇~二〇〇歩の塩浜とそれに付属の塩山(煮沸の際の燃料にする木材を供給する)を保有していることからも裏付けられる。

農業の一面

以上見てきたように弓削島荘の塩は、荘園領主にとっても荘民にとっても重要な意味をもつ生産物であったが、しかし、島では塩の生産ばかりが行われていたわけではない。そこでつぎには、島における農業生産の側面を簡単に見ておくことにする。

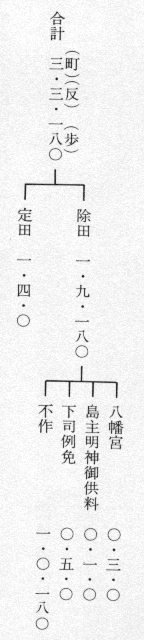

弓削島荘の住人たちは、平安末期に提出した解状(上申書)の中で、自分たちの島の状況を「狭少最薄之地」とか、「最亡狭少之地」とかと表現している。彼らが負担の減免を要求する解状のなかで述べている言葉であるから、多少割引いて考えなければならないが、その実態はいったいどのようなものであったのだろうか。源平合戦による社会的混乱がようやく落ちついてきた文治四年(一一八八)から翌五年にかけて、弓削島では相ついで田畠の検注が行われた。そのうちの文治四年の検田目録によると、このころの弓削島荘の田地の実態はつぎのようなものであった(東寺百合文書・一一一)。(図表 「弓削島荘の田地の実態」 参照)

このうち除田というのは、さまざまな理由で年貢負担を免除されている田地のことであり、定田というのは、年貢負担を義務づけられている田地のことである。この図によると、荘園の田地の面積はわずかに三町三反余にすぎず、しかも、そのうち過半の一町九反余が除田であるから、年貢の対象になる定田は一町四反になる。この田地面積は、ひとつの荘園のそれとしては他荘の例に比して格段に少なく、さきの住人たちの言葉が必ずしも誇張ばかりではなかったことがわかる。

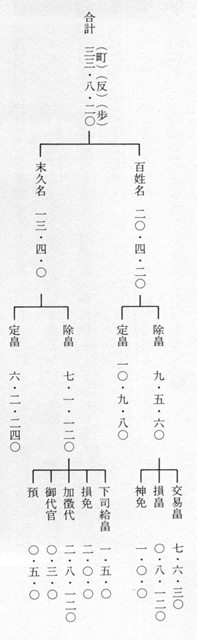

このような田地の狭少を補う役割を果たすのが畠地である。畠地については文治五年に検注が行われており、その結果を同じように図示するとつぎのようになる(同・一一四)。

このうち百姓名とは、恒光以下二二名の名主級百姓によって保有されている名田からなる部分のことであり、末久名とは、荘官である下司に与えられている名田である。この下司給畠である末久名は、その内部が百余筆に細分化され、五〇余人の百姓たちによって下作されていて、百姓名とは異なる耕作形態を示している。この図をさきの田地面積を示した図と比較してみると、一見して弓削島荘の耕地の主体が、田地よりも畠地にあることが明らかであろう。田地三町に対して畠地三三町というのが大まかに見た鎌倉初期の弓削島荘の耕地の状況である。

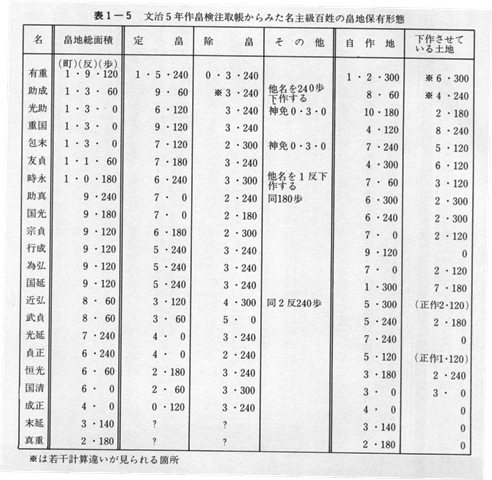

このような田畠を耕作したのは島の農民たちであるが、彼らの存在形態は必ずしも一様ではない。荘園で指導的な立場にあるのは前記二二の百姓名の保有者である名主級百姓とでもいうべき上層農民である。彼らの畠地保有状況を示したのが表1―5であるが、これによると、最高一町九反一二〇歩から最低二反一八〇歩に至るまで広狭さまざまの畠地を保有し、その多くを自作するとともに一部を他の百姓に下作させていることがわかる。このような名主級百姓の他に、荘内にはかなりの数の作人級百姓がいた。彼らは、みずからの名田を保有しないで、末久名や百姓名の一部を下作することによって、農業経営を成りたたせている下層の百姓である。したがって、その経営規模はきわめて零細であり、下作面積五反以下の者が大半を占めている。このような名主級百姓や下作人が、経営の規模や形態に大きな相違はあるものの、いずれも自由な身分を有する平民百姓であったのに対して、荘内には不自由民である所従・下人もいた。彼らは史料の表面にあらわれることが少ないので、その実態についてはっきりしたことはわからないが、その多くは下司や有力百姓に所有されて、そのもとで農業生産に従事していたものと思われる。

このように、弓削島荘の農業生産は、だいたい三つの階層からなる百姓農民によって担われていた。

東寺領の成立

これまでもしばしば述べてきたように、中世の弓削島荘は東寺領として著名であるが、しかし初めから東寺領であったわけではない。鎌倉初期には後白河上皇から長講堂領を譲られた宣陽門院覲子内親王が領主権を有していた。その宣陽門院が弓削島荘を東寺に寄進して、東寺領弓削島荘が成立したのは、延応元年(一二三九)のことである。東寺は、平安遷都以来の大寺院であるが、特に空海がこれを賜わって、真言密教の道場としたことでよく知られている。それ以後別名教王護国寺とも呼ばれて朝廷の尊崇も篤く、平安時代を通じて大きな宗勢を誇っていたのであるが、治承・寿永の内乱の余波はこの寺にも容赦なく及び、平安の末期には荒廃が進んだ。そして鎌倉初期には、その再建が貴族社会の大きな問題となるに至っていた。そのような時に宣陽門院は弓削島荘を東寺に寄進したが、その前後にも大和国平野殿荘・安芸国新勅旨田荘を寄進しており、この三荘に御室(仁和寺)道深法親王から寄進された若狭国太良荘を合わせた四荘が、これ以後東寺の再建をになう供僧供料の荘園として定着することになる。供僧というのは、本尊に供奉し給仕することを任務とする僧侶たちのことであり、供僧供料荘とはそのような供僧たちの費用をまかなうための荘園ということであるが、そのような荘園においても最初から供僧たちが荘務権(荘園の経営権)を握っていたわけではない。それは、彼らの組織がいまだ十分に整備されていなかったからである。

そのころ彼らにかわって荘園経営の実権を握っていたのは、東寺の再建に熱意をよせ、宣陽門院の帰依も篤かった仁和寺菩提院の行遍という人物であった。彼は、供僧供料荘園が成立すると、さっそく東寺の再建に着手し、一〇名の供僧の設置を実行するなど多くの成果をあげた。その没後、東寺再建の事業は後継者の了遍にうけつがれたが、このころになると供僧たちもようやく荘園経営に強い関心を有するようになり、しばしば了遍に対して荘務権の引渡しを要求するようになった。弓削島荘以下四か所の供僧供料荘園の荘務権をめぐって、荘園寄進の功労者たる行遍の後継者了遍と供僧との対立が顕在化してきたが、これは結局、建治元年(一二七五)了遍が荘園経営の不手際によって荘務権を供僧に引渡すことによって結着がついた。こうして、鎌倉時代も半ばをすぎて四荘を供僧たちが直務する時代が到来した。

この間に、供僧の組織も次第に整えられ、文永九年(一二七二)には、定員を一八人にすることに成功し、これ以後は、このメンバーによって荘園経営や寺院の管理が行われることになった(後に定員は二一人に増加した)。彼らは、しばしば供僧集会と呼ばれる会議を開いて重要問題を合議したが、いっぽうでは、聖人・公文・預・承仕等によって構成される事務機関をも有していて、これによって年貢の収取、訴訟問題等いろいろの雑務を処理した。

このように荘園領主の側で荘園支配の体制が着々と整えられていたころ、荘園の現地では地頭をはじめとする在地勢力の活動が活発となっていた。

地頭の荘園侵略

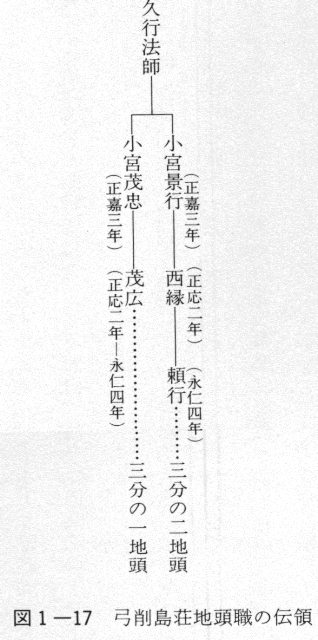

弓削島荘に最初に地頭が姿を現わしたのは、宣陽門院によって本荘が東寺に寄進されたのと同じ延応元年(一二三九)のことであった。この年弓削島荘の百姓が東寺に提出した年貢の注進状に、近年関東から地頭がやってきてから、何事も昔ほどの分量を送ることができないとあるのを見ると(東寺百合文書・一五三)、地頭の入部が荘園の現地の状況を、徐々にではあるが、しかし確実に変えつつあることがうかがわれる。近年新たにやってきた地頭とは小宮氏(日奉氏ともいう)とよぶ一族である。承久の乱は、膨大な後鳥羽院領荘園が幕府に没収されたことによって、大量の東国御家人の西遷という現象をひきおこした。小宮氏も乱後弓削島荘に新補地頭職をえて入部してきた西遷御家人の一人である。その本貫(発祥の地)は、武蔵国多西郡小宮の地(現在の東京都秋川市とその周辺)である。武蔵国は早くから武蔵七党と呼ばれる中小武士団が活躍したところとして知られているが、小宮氏はそのうちの西党の一族で、おそらく承久の乱の勲功の賞として弓削島荘の地頭職を得たものと考えられる。一族のうちどのような人々が実際に入部してきたのかは不明であるが、久行法師が最初に職を得、のちにそれは三分二地頭職と三分一地頭職とに二分されて伝領していったことが史料上からうかがえる。

さて鎌倉幕府法によると、新補地頭は一一町につき一町の給田を得ることが認められているが、多くの新補地頭たちはそれに満足しないで、しばしば荘園領主の土地を侵略していった。弓削島荘においても事情は全く同じで、小宮氏の人々は給田畠として与えられた一三町の末久名(かつての下司給田畠)だけで満足せず、それ以外の百姓名へも徐々に支配の手をのばしていった。それは、荘園領主側の雑掌(下級の荘官)の言葉によると、みずからの下人を寺家支配下の百姓名内に送り込んで、その百姓名を強引に地頭支配の中に組み込んでいったり、口実を設けて地頭請所であると主張し、それをきっかけにして百姓名支配を強化したり、あるいはまた、収穫の最中に百姓を自分の支配地である他郷へ引きつれていったりするやり方で行われた。

このような地頭の強引な荘園侵略は、当然荘園領主東寺の強い反発をかった。東寺供僧たちは、まずこれを六波羅探題に訴えることによって、問題の解決をはかった。そして正嘉三年(一二五九)には、両者の間に和与が成立し、問題は解決したかに見えたが、しかしこれ以後も、依然として地頭の非法はやむことがなかった。そこで東寺供僧は、問題を鎌倉幕府の法廷に持ち込むことを決意し、正応四年(一二九一)六月、雑掌加治木頼平を関東まで下向させた。頼平は多額の費用を費して翌年末まで鎌倉に滞在し、いろいろ鎌倉幕府に働きかけた。そのような領家方のねばり強い訴訟行動が功を奏したのか、永仁四年(一二九六)には、五月に三分二地頭西縁の子息頼行との相論に対して、同じく一二月には三分一地頭茂広との相論に対して、それぞれ裁決が下された。裁決の結果は、必ずしも領家側に有利なものばかりではなく、場合によっては領家側雑掌の行動が非難されている部分も少なくないが、全体としては、雑掌の主張が認められた。そして地頭側は、在地支配に咎ありとして結局地頭職を没収され、所帯を収公されてしまった。こうして新補地頭小宮氏の在地支配は否定され、その在島期間は延応元年(一二三九)から数えて六〇年弱にとどまる結果になった。

下地中分

以上のようにして、西遷御家人小宮氏の地頭職が幕府によって没収されると、東寺はこれを自分の手中に収めることを要求した。すなわち、領家地頭両職を得ることによって、より強固な一円支配をめざしたのである。しかし、このような東寺の主張は、幕府の容れるところとならず、結局新たに地頭職を与えられたのは、時の鎌倉将軍久明親王の母房子という女性であった。このころの鎌倉将軍は、源家三代のあと摂家将軍二代を経て親王将軍の時代となっていた。久明親王はその三代目にあたり、したがってその母は当然貴族の女性である。

こうして弓削島荘は、これまでの東国出身の西遷御家人から、京都の貴族の女性という全く性格の異なった地頭を迎えることになった。この新しい地頭は、当然のことながら現地に入部することはなく、地頭代を派遣してひたすら得分を取得することだけにつとめた。つまり、さきの地頭のように在地支配に関心を示すことはなかった。このような地頭の交替は、在地における地頭と荘官との力関係においても大きな変化をもたらした。すなわち、小宮氏の時には、活発な地頭の荘園侵略に対して、寺家支配をいかに確保するかというのが荘官の最大の関心事であり、いってみれば荘官はひたすら防戦につとめるというのが実態であったが、新しい地頭を迎えて、弓削島荘の荘官たちは今度はにわかに攻勢に転ずることになった。

これは荘官主導のもとでの下地中分という形で実際にあらわれてきた。弓削島荘では永仁の裁許の七年後の乾元二年(一三O三)に、地頭と領家との間に下地中分が成立したが、これは、種々の口実を設けて交渉の延引をはかる地頭側に対して、領家方雑掌が強引におしきったものであった。おそらく領家側としては、この機会に有力な条件で下地中分を実施し、領家分になった下地に対する支配を強化しようとしたものであろう。このような地頭と領家との力関係のあり方は、下地中分実施の条件のなかにもはっきりと表われている。それはつぎのようなものであった(東寺百合文書・三八〇)。

一、当島田畠・山林・塩浜等下地の所務については、三分の二を領家分とし、三分の一を地頭分にする。

一、網場三か所については、嶋尻を預所分(領家分)、釣浜を地頭分とし、辺屋路島は等分とする。

つまり、網場については、ほぼ同等に中分されているものの、最も重要な田畠・山林・塩浜については、等分ではなく、三分の二と一とに分割されて、前者を領家方がとっている。そのような下地中分の交渉の途中で作成された絵図が口絵8に示したものである。他荘の例のように詳細なものではないが、弓削島荘に関係する唯一の絵図であって、貴重なものである。また地名等も現在と一致するものがあって興味深い。

悪党弁房承誉

鎌倉時代の末期になると、各地の荘園には悪党と呼ばれる新しいタイプの在地支配者が姿を見せはじめた。彼らは幕府の定めた武家社会の秩序や荘園領主の定めた荘園の秩序に従わず、ひたすらみずからの利害を追い求めようとするところに特徴がある。東大寺領伊賀国黒田荘(現三重県名張市)の悪党、東寺領播磨国矢野荘(現兵庫県相生市)の寺田法念などが悪党としては著名であるが、弓削島荘において同じような位置にあるのが弁房承誉と呼ばれる人物である。彼の出自等についてはわからないことが多いが、伊予大山(小山ともいう)というところに根拠地を有していて、ここから定期的に来島すること、単なる無頼の徒ではなく東寺から預所(またはその代官)の地位を得ているれっきとした荘官であること、しかし、場合によっては武力によって敵対勢力を攻撃するなどの一定の軍事力を有していることなどが注目に価する。

この承誉が最初に史料上に姿を現わすのは、正和二年(一三一三)のことである。この年六月、弓削島荘の百姓たちは承誉の非法・非例の行動を八か条にわたって領家に訴えた。承誉の行動や性格を見るうえにすこぶる興味深いので、一部要約して示してみることにする(東寺百合文書・四五〇)。

○沙汰用途という新しい名目で去年から余分に一〇貫文の負担をおしつけてきた。

○塩業に欠かすことのできない牛に目をつけて、農繁期になると自分の居住地である伊予小山の地に連れ帰って「責仕い、責殺し」、その数は去年と今年で二五頭にもなった。

○年貢米は、従来は大名(大名主)三斗三升、小名三斗と決まっていたのを、今年から一律に五斗一升七合にした。

○塩年貢を倍増した。

○「御雑事塩」については下地中分によって、領家方・地頭方のどちらかいっぽうを負担すれば、よくなったはずであるにもかかわらず、以前と同じように両方の負担を課す。

これらをみると、承誉が荘官の地位にありながら、荘園領主の意志から離れてかなり恣意的な支配を行いはじめていることがわかるであろう。そしてそのことを最も切実に感じさせられたのは百姓たち自身であった。彼らは訴えの中でしばしば、さきの荘官であった雑掌法橋栄実の例をもちだして、承誉のやり方がこれと異なることを指摘している。このことは、百姓たちも承誉がこれまでとは異なった新しいタイプの在地支配者であることを認識しはじめている証左であろう。

右にあげたような承誉の非法非例は、百姓たちのたびたびの訴えにもかかわらず容易に改められなかった。また荘園領主の方も、これに対して強い関心を示すことはなかった。彼らにとっては乱暴狼藉は否定さるべきものではあっても、強力な荘官が出現して年貢収取を完遂することは、むしろ好ましいことですらあった。こうして、荘園の現地においては、承誉自身は強く否定したにもかかわらず″悪党承誉″の風聞が次第にひろがっていくことになる。

農民たちの抵抗

荘園領主は承誉の行動にそれほど強い関心を示さなかったが、農民たちにとっては、死活問題であった。彼らは、承誉の非法に強い反発を示し、独自の方法によってこれに抵抗した。この時代の農民たちに可能であった方法のひとつに、逃散がある。つまり、すべての農作業を放棄して荘園を立去ってしまうのである。農作業を放棄することによって、支配者に一定の打撃を与えることは可能であるが、同時にこれは、自分たち自身も大きな犠牲を強いられる行動であり、これを敢えてしなければならなかったところに、この時代の百姓農民がおかれていた状況がよく示されている。

さて、正和三年九月に東寺に提出された百姓等の申状によると(東寺百合文書・四六〇)、彼らは「当御代官(承誉をさす)を改易せられ、穏便の御代官を補せられ、条々新儀非法を停止し、先例に任せるべき」ことを要求して、九月二一日に、「重代相伝の名主職并びに住宅等」を打捨てて、「御領内を罷出」た。これは百姓等がみずから「昔より已来是始なり、近隣上下の人の耳目を驚かし畢」といっているように、荘の歴史において前代未聞のことであり、近隣の人々を大いに驚かせたのである。これに対して、承誉は残された百姓たちの家財道具を奪い取り、製塩途中の垂塩を焼取ってこれに対抗した。百姓たちの犠牲も決して小さくはなかった。しかし、それにもかかわらず、引き続き支配者に圧迫されることを拒否した百姓たちの行動に注目しなければならないであろう。それと同時に、このような農民の行動の背後に、鎌倉時代におけるめざましい農業生産力の発展の事実があることを見逃してはならない。これに支えられて農民たち、特に中下層農民の成長がめざましく、かつては荘内の諸行事から除外されていた彼らも、名主級の有力百姓たちと肩を並べるまでになり、荘内をあげての行動をとることができるようになった。そのことがこの戦いをこれまでにない強固なものにしたといえるであろう。

大きな犠牲をもってしたにもかかわらず、荘園領主東寺の供僧たちの反応は依然として冷淡であった。そこで百姓たちがつぎにとった行動は、自分たちの代表者を上洛させ、荘園領主の面前で、時の預所と対決する方法であった。同じ正和三年の一一月「古老百姓」といわれる進士入道・宗太郎・平三という三人の百姓が上洛した。そして彼らは預所空誉(このころ承誉はこの空誉の代官の地位にある)と対決し、奉行(東寺の関係者か)の面前で承誉の非法の数々を訴え、その解任を強く要求した。いっぽう空誉の側も承誉の行動を弁護し、百姓たちの主張に反駁したので、論点はきわめて多岐にわたった。しかし、それらの論点もさることながら、ここではこうして自分たちの代表を実際に上洛させ、主張を堂々と陳弁するという百姓たちの行動そのものを重視したい。それかあらぬか、預所は百姓たちの強い要求に屈して、ついに「弁房承誉においては、非法を致すの由、百姓訴え申すの上は、穏便の仁を仰せ付すべきの条勿論なり」(東寺百合文書・四六三)と、承誉の代官改易(更迭)に同意した。

海賊的悪党

以上弓削島荘における悪党承誉の行動と、それに抵抗する農民たちの姿を見てきたが、最後にこのような悪党の性格について簡単に考えてみたい。弓削島荘の悪党は、いろいろな点で興味深い特徴を有しているが、その申で最も重要なのは、海とのつながりがきわめて密接であるという点である。すでに述べたように承誉の本拠は伊予の大山(小山)というところにあって、そこから定期的に来島しては非法を繰り返し、場合によっては人や牛を連れ帰るが、ここにはすでに彼らが少なからぬ海運力を有していることをうかがわせるものがある。このような承誉と海とのつながりを最も適確に表現しているのは、百姓たちが承誉について述べたつぎのような言葉であろう(同・五一〇)。すなわち、「(百姓たちから責めとった年貢塩は)御領内より京都ェ運上せらるべきの処、あまつさえ伊与国道後と申所ェ船を借付くべし、彼の所は塩直銭減少せしむるの上は買積むべきの由、苛責せらるの条、術無き次第なり、彼の道後と申所は、難道極まり無き悪所也、京上の方より遙かに難道なり、此くの如き新儀の非法日々越過せしむるの間、堪え難き愁歎の至、申計なし」というのである。つまり、本来なら弓削島で生産された塩はそのまま京都へ運上されるべきものであるが、承誉はこれをしないで、塩の価格の安い伊予の道後へ別の塩を買取りに行かせ、その安価な塩で年貢の納入をすませようとしているのである。そして、百姓たちは道後への航路は京都へ上る航海よりも「難道」であるから、これを何とかしてほしいと訴えているのである。このようなところにも承誉が荘園領主の意に従うだけの尋常の荘官ではなく、彼が最も優先させているのが自分自身の利益であることがよくわかるのである。しかし、これにもまして興味深いのは、承誉が百姓たちのいうような行動をとりうるとすれば、瀬戸内海各地の塩の相場についての詳細な知識と、安価なところがあれば、すぐさま買取りに赴く敏速な海上機動力が必要なはずであり、承誉がすでにこのようなものを自分のものとしている点である。したがってこのころ彼の視野は、弓削島と、伊予の大山にあったという本拠ばかりではなく、瀬戸内海のかなり広い範囲に及んでいたに相違ない。そして、ここには、そのような条件を身につけて商業的利益を貪欲に追求しようとする新しいタイプの悪党の姿がある。そのような承誉にとって、弓削島こそは格好の活動の場所であった。それは、ほかでもない、同荘が塩の産地であり、この塩こそは中世における最大の商品であったからである。したがって、弓削島に承誉のような悪党があらわれたことは、それなりの必然性があるといえよう。

鎌倉末期に至ってめざましく発達した貨幣経済は、またたくまに各地に波及し、貨幣的富の魅力にとりつかれた多くの人々を各地に輩出した。このような代表が、若狭国太良荘や播磨国矢野荘で借上として活躍した比叡山の山僧である。瀬戸内海において彼らと同じ位置にあるのが、海上機動性にとんで流通機構の掌握にたけた承誉のような人物なのである。これは、まさに海賊的悪党とでも呼ぶべき存在である。

|

年貢の注進状の一節(東寺百合文書・一五三) |

表1-4 弓削島荘の塩負担額の変遷 |

(東寺百合文書・一一一) |

|

東寺百合文書(同・一一四) |

表1-5 文治5年作畠注取帳からみた名主級百姓の畠地保有形態 |

図1-17 弓削島荘地頭職の伝領 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索