データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 古代Ⅱ・中世(昭和59年3月31日発行)

二 国造と部民

久米部

一般に、国造の支配する領域内には多様な部民集団を含んでおり、国造はそのような部民によってもたらされる貢納物等を差配することを重要な役割としていた。したがって、国造は部に対する管理権をもち、逆に部は国造層の広汎な成立を前提としていた。このように国造と部は密接不可分の関係にあった。それでは伊予国の部はどうであったのだろうか。その代表的なものとして初めに久米部から述べていくことにしよう。

まず、それに関する史料として、『日本書紀』清寧二年条に、播磨国司山部連の先祖伊予来目部小楯が播磨国赤石郡縮見屯倉で億計・弘計の二王子を探し出し、天皇として迎えた記事があり、また、同書顕宗前紀には、小楯が郡県を巡行して田祖を収取したと記されている。さらに、『古事記』にも同様の内容が伝えられている。ただ、これらの記事は多分に伝承的であるため、そのまま史実とみなすわけにはいかない。しかし、小楯の職が「国司」あるいは「国の宰」とされていることから、律令的な国司制成立の過渡期にあたる時代を反映したものと考えることができる。

ところで、この記事から伊予の久米部の性格をある程度推測することが可能である。つまり、伊予来目部小楯は山部連の先祖とされているが、山部連は古くより山人集団を形成し、大和政権の軍事的役割を担っていた。それは、大化前代より宮城の門を警衛することを職掌としていたとされる宮廷一二門号氏族の中に山氏が含まれており、待賢門にその門号が付されていることからも明らかである。その山氏は山部連と同族である。

したがって、伊予の久米部がこのような門号氏族である山部連と結びつく伝承を有することは、伊予国が古代において大和政権の重要な軍事的拠点であったことを示すとともに、久米部そのものも、このような軍事的氏族と結びつくことが自然であるような性格を有していたと考えられる。

さらに、このような性格を示す記事として、伊予国の人、浮穴直千継らの先祖が大久米であるとする史料がある(続日本紀)。これによって、浮穴直と久米直とが同族関係をもっていたことがわかる。ところで、この浮穴直は移受牟受比命の後裔であり、一方、大和政権の軍事に深くかかわった氏族である門部連は安牟須比命の後裔とされる。両者は同じ神と考えられることから、浮穴直と門部連とは同族関係をもつことになる。したがって、久米直は浮穴直を介して門部連と結びつくのである。このように、久米直は山部連・門部連など古代の代表的な軍事的氏族と関わりをもっており、そこに久米直・久米部の氏族的性格があったといえよう。

物部

物部は西日本の各地域に濃厚な分布を示している。伊予国に物部が設定されたことを示す史料は皆無であるが、物部氏が多くみられ、かつ奈良時代のころにはかなり広汎な同族的分布をみせていることからみて、伊予国にも物部が設定されていた可能性が強い。

ところで、物部を管掌した中央の物部連は大和朝廷の大連として大きな勢力を有していたが、このような大連制は伴造(皇室所有の部を世襲的に管理・統率した)の編成や部民制の拡充に対応したものであり、一般には五世紀中葉前後に成立したものと考えられている。それゆえ、伊予国の物部の設定時期もまたそれ以降であったと考えるのが妥当であろう。伊予国の史料にあらわれた奈良時代までの物部氏には持統一〇年(六九六)の物部薬、天平八年(七三六)の物部荒人、天平勝宝九年(七五七)の物部小鷹などがいる。このうち物部荒人は郡司(主政)ではあるもののカバネをもたない部姓郡司であり、その位階は冠位三〇階制の最下位にあたる少初位下である。これからみれば、階級的に上昇してきたのか、あるいはかつてより「部民中の豪族」といわれる者であったかは不明であるが、いずれにしても部民の後裔と考えてよかろう。つぎに物部薬は白村江の戦いで捕虜となった人物であるが(日本書紀)、出征した当時は白丁(無位の者)と考えられるから、部民の後裔としてよかろう。また、物部小鷹は温泉郡に居住した秦勝廣庭の戸口であることからみて、やはりかつては物部の部民であったろう。ただこの場合、渡来系の出自を有する秦勝の戸口であることに注意をする必要がある。このことは、すでに奈良時代中期の段階で物部の地方的伴造と部民との間の同族関係や支配・服属の関係が喪失していることを示している。

律令体制の成立を契機として彼ら部民層が律令的公民層へと編成された姿を見てとることができるのである。

ところで、この物部がどのような役割を担ったものであるかは明らかでない。しかし、物部は西日本に偏在しており、中央の物部連は軍事に深いかかわりをもち、とりわけ朝鮮半島をめぐる軍事的行動に積極的であった。これらの事情を考えれば、伊予国の物部が軍事的な意義をもって設定された可能性もあると思われる。

佐伯部

伊予の佐伯部に関する史料として景行紀五一年の条がある。これによれば、「日本武尊はその死にあたって俘虜の蝦夷を熱田神宮に献じたが、蝦夷たちが昼夜の別なく騒ぐので、倭姫命の献策によって三輪山の大神神社の付近におくことにした。しかし、それでも困り、結局畿外におくこととなった。それが播磨・讃岐・伊予・安芸・阿波五国の佐伯部の祖である」と記されている。これは大和朝廷が支配領域を拡大するのに伴って辺境の人民を編成し、同時に彼らをして地方の守備の任にあたらせたことを示している。

ただ、この記事では佐伯部の設定を景行期とするが、この時期の『日本書紀』の内容には多くの造作がみられるので、その時期については疑問としておくのが妥当であろう。

さて、この記事にみえる佐伯部は果たして伊予国におかれたのであろうか。伊予国においてはこの史料以外に佐伯部の存在を示すものはなく、この記事をそのまま信頼することには慎重でなければならない。しかし、そのいっぽうで、伊予国を除く播磨・讃岐・安芸・阿波の四か国においてはいずれも佐伯部や佐伯直の存在が確認される。また逆に、『日本書紀』に記された国以外には佐伯部は全く認められない。したがってこれらの事情からすれば、伊予国にも佐伯部が設定されていた可能性が強いといえる。つぎに、佐伯部は地方的伴造を通して中央の佐伯連と氏族的関係をもっていたと考えられる。この佐伯連は大伴氏の一族であり、朝廷の軍事に深く関与した氏族であった。そのことは藻壁門は「佐伯氏造之」とあるように古くから天皇に近侍して宮城の守衛にあたっていた。このようなことからすれば、伊予国の佐伯部もまた軍事的意義を付されていた可能性が強いといえる。

渡来系氏族と秦部

次に、渡来系氏族によって設定されたと思われる秦部について述べてみよう。秦部がおかれたと推測される記事は『続日本紀』天平神護二年(七六六)の条である。これには「伊予国の人、従七位上秦毗登浄足の奏言によれば、孝徳朝の時代に大山上安倍小殿小鎌が伊予に遣わされて朱砂を採取した。彼はこの地で秦首の女をめとり、その子の伊予麻呂は母の姓に従って秦伊予麻呂と名のった」と記されている。これによって秦首が伊予国に居住していたこととともに、その来住が孝徳朝以前にさかのぼるものであったことがわかる。

ところで、この秦毗登浄足の「毗登」は首や史にかわって使用されたものであり、とりわけ史は若干の例を除き全て渡来系の氏族に付されており、渡来系氏族に固有のカバネであった。そして秦氏の「ハタ」は新羅語のハタに由来するものと考えられている。したがって、伊予の秦首は新羅系の渡来氏族であった。この秦首は「首」の姓を有していることからみて、中央の秦氏の支配下にあったと考えられる。またそのいっぽうで、みずからの配下に秦部を従え、それを管掌する役割をもっていたであろう。そしてさきの史料では鉱産資源の採掘を目的として派遣された安倍小殿小鎌と秦首との結びつきが示されており、このことからみればその採掘にあたって渡来系の技術をもつ秦首が、これに積極的に関与したと考えられる。

つぎに、秦首と同様、中央の秦氏と結びつく系譜をもつ秦勝についてみていこう。秦勝に関する史料は天平勝宝九年(七五七)の画工司未選申送解案帳である(正倉院文書・一四)。これによれば、伊予国温泉郡橘樹郷の郷戸主として秦勝廣庭の名がみえ、秦勝が温泉郡に居住していたことが確認される。この「勝」に関して雄略紀一五年条には秦酒公が一八〇の「勝」集団を率いたことがみえ、これによって五世紀中葉から六世紀前半の頃にはすでに中央の秦氏―勝姓者―秦部という管掌形態のあったことが推測される。

ところで、この秦勝が温泉郡の地におかれていることに注意をする必要がある。温泉郡は伊余国造の管轄した地であり、比較的早くから大和朝廷の支配下に入っていたと思われ、かつその地理的位置は重要である。つまり、温泉郡は伊予国とりわけ松山平野の中心的位置を占めるとともに大和朝廷の中継地である熟田津にも近接している。そして全国に分布する勝姓は美濃・畿内(河内が中心)・北九州に多く存在しているのであり、このような分布のあり方は、一般に畿内を中心として東西の軍事的拠点、あるいは海上交通の拠点に勝が設定されたことを示すと理解されている。したがって、伊予国の秦勝およびその管掌を受けた秦部もまたそのような意義をもって温泉郡に設定されたと考えられる。

その他の部

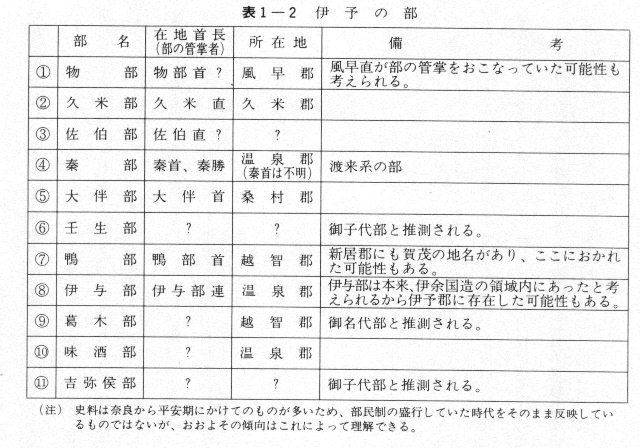

今まで述べてきた部以外にもいくつかの部の存在したことが推測される。具体的には伊与部・壬生部・大伴部・鴨部・葛木部・味酒部などである。伊与部については第二章第一節において触れることになるのでここではそれ以外の部について簡略に述べることにする。

まず、壬生部に関する史料は『先代旧事本紀』所収の「天孫本紀」の記事である。これによれば「尾治連は応神天皇の時代に姪三人を天皇の夫人にし、それらの姪は一三人の皇子を生んだ。そして自分の子女二人を壬生部にあてた。この壬生部の子孫は伊予国に居住している」と記されている。これによって伊予国に壬生部のあったことが知られるが、この史料の信頼性に疑問があり、にわかに断定することはできない。現在わずかに「壬生」の地名によってその存在が推測されるにとどまっている。

次に、大伴部は東日本の地域に多くみられるが、このようなあり方は物部が西日本の地域に多く分布するのと対照的である。この特色は伊予国においても同様である。物部氏が伊予国の史料上に多く姿をあらわすのに対し、大伴氏は天平八年(七三六)伊予国正税出挙帳(正倉院文書・一)にみえる大伴首大山の一例のみである。この史料は桑村郡に関するものであったことは疑いないが、ただ、これだけでは大伴部の存在は明らかにはできない。しかし、一般に大伴首は中央の大伴連を上級伴造としてこれに隷属し、同時に部を管掌する下級伴造と考えられている。それゆえ、伊予国に大伴部の存在した可能性は高いと思われる。そして大伴首大山は郡司の一人であるが、郡司の任用は在地豪族を原則としていることからみて、大伴首は伊予国の在地豪族として古くは部の管掌をおこなっていたと考えられる。

伊予国の鴨部についてはつぎの史料によって確認される。『新撰姓氏録』によると、「大和に居住する賀茂氏は大国主命の後裔であり、その子孫であるミタテノスクネは伊予国鴨部首の祖となった」と記されている。同書の信頼性に疑問の余地があるが、しかし、嘉祥三年(八五〇)の記事に鴨部首福主の名がみえる(文徳天皇実録)。これによって先の史料を傍証することができる。また、新居郡に賀茂、越智郡に鴨部などの地名などがあり、これらの地に鴨部が設定されたと考えられる。さらに平城京出土の木簡に桑村郡林里の春米貢進者として鴨部の名がみえる。

今まで述べてきたもの以外に的部・日下部・出部・砥部などが存在したとする見解がある。しかし、これらはいずれも史料的に問題があり、部として設定されたものではなかったと思われるので、ここでは、割愛しておく。

部の分布とその意義

表1―2に示したように伊予国に設定された部のほとんどが国造の支配する領域内に含まれている。このような分布からみても国造と部民制が深い関わりをもっていたことが確認される。ただ、『国造本紀』にもみえる五氏の国造のうち怒麻国造についてはその領域内に部を見出すことができない。しかし、この場合は怒麻国造が早期に没落したことによると考えられ、例外的な現象とすべきであろう。

伊予国の部のうち物部・久米部・秦部・大伴部・佐伯部はいずれも大和朝廷の軍事に深く関わった部であった。また、残りの部の中で葛木部は御名代部、壬生部は御子代部と考えられ、それらはいずれも皇族に結びつく部であり、大和朝廷と深い関わりをもった部であった。このように伊予国の部の多くが大和朝廷と結びついており、その結びつきは主として軍事面を媒介としたものであった。したがって、部民制の盛行していた時代の伊予国は、大和朝廷による軍事・交通上の要衝としての役割を担わされていたということができよう。伊予国がそのような役割を賦与された背景には大和朝廷の早い時期における朝鮮半島への進出があったのである。

以上、伊予国の部の多くが軍事的意義をもって設定されたのではないかということを述べてきたが、いっぽうで古代における職掌は未分化な面が多く、さきに述べた軍事的氏族と称されるものが必ずしも軍事のみにかかわっていたとすることは正しくないであろう。つまり、中央の有力氏族がその勢力を拡大していくなかで配下に多様な部を包摂するようになったことは十分推測されるのである。したがって、今後、軍事面はもとよりそれ以外の多様な側面から伊予の部を検討していくことが必要であろう。

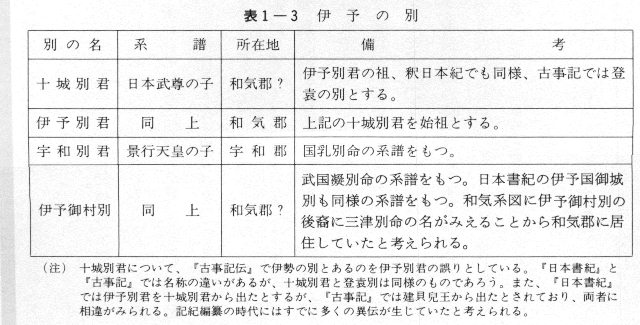

伊予の別

別(和気)は今までにみてきた伊予の国造と同様、大化前代以来の有力豪族であった。ところで、『日本書紀』には「国々の国造亦和気」とあり、国造と別とが類似したものであったことを示している。しかし、両者の関係を示す史料はこれ以外にはなく、疑問の余地もある。それでは伊予の別とは一体、いかなる豪族であったのだろうか。

まず、別を称する豪族の全国的な分布をみると、それらは畿内以西の西日本地域に集中しており、東日本ではほとんど見出すことができない。これは、西日本と東日本の歴史的発展の相違によると思われる。大和朝廷の王権拡張は西から東へと及んだことは明らかであり、それゆえ、大和朝廷と比較的早く関わりのあった地域の地方豪族に「別」の称が与えられたと考えることができる。

伊予の別については表1―3に示したが、これらに共通するものは、いずれも景行天皇や日本武尊と結びつく伝承をもっていることである。このような天皇家と結びつく伝承は伊予の別に限らず、諸国の別にも多くみられる一般的特徴でもある。ここにみえる景行天皇は九州や東国を巡行し、かつその七〇余の皇子は諸国に封ぜられ、その後裔が地方の別となったとされ、また、日本武尊は熊襲・蝦夷征討をおこなった(日本書紀)ことなど地方巡行の伝承を有している。これらの記事は史実ではなかろうが、地方に赴いたとする皇族の伝承に地方豪族が自らの系譜を結びつけるのは自然であったろう。それゆえ、伊予の別が皇族の系譜をもつことについても信頼性は薄いと考えるべきであろう。

つぎに、別の所在地についてみると、伊予別君と宇和別君がそれぞれ和気郡・宇和郡に存在したことは疑いなかろう。まず、和気郡は瀬戸内海の要衝にあり、古くより海上交通の拠点であった。また、宇和郡は南予地域の中心であり、古墳の分布からみても他の周辺地域に比して、圧倒的に優越した状況を示している。このように、別を称する豪族は伊予の重要地に存在していたのである。

ところで、これらの別のうち、その多くが「別君」を称している。本来、別も君もカバネである。しかし、ここではすでに別は名の一部として使用されていることから、別は原始的なカバネであったと考えられる。「君」のカバネが新たに付された段階では別はカバネとしての意味を失っていたのであろう。ともあれ、別を称する豪族が「君」の姓をもっていることに注意する必要がある。というのは国造のもつカバネのほとんどは「直」であり、伊予の国造の場合もその例外ではない。直姓の豪族は一般に大和朝廷に対してより服属度が強いと考えられている。それに対し、君姓をもつ豪族は大和朝廷に対して比較的独立性が強いとされる。したがって、この点において、伊予の別と伊予の国造とは明らかな相違があるといえる。

さて、この別は、大王の称であったものを地方豪族に分与したものであったと考えられている。また、別が五世紀代に皇族の称号として使用されていたことは、その時代の天皇の和風諡号にワケが付されていることから明らかである。したがって、伊予の別も五世紀からあまり隔たらない時代に存在した豪族であったろう。結局、別は大和朝廷の支配に組み込まれつつも、比較的独立性を強くもった伊予の有力豪族であった。

国造制の展開

国造はそれぞれの地域における政治的・軍事的・祭祀的側面の最高首長であり、大和朝廷は彼らのもつそのような伝統的支配権を利用しながら、国家支配の末端に位置づけた。しかし、いっぽうで国造の支配する地域には多くの独立性の強い中小首長が存在していたため、国造は絶対的な権力はもちえず、その基盤は脆弱であった。それゆえ、大和朝廷は地方支配の組織をより確かなものにする必要があった。その具体的なあらわれが伊予国の史料に多く姿をあらわす凡直であった。

伊予の凡直は奈良時代には伊予国の広範囲にわたって根強い勢力をもっていた。彼らのもつ位階や身分からみて凡直は伊予国の下級官人層を形成していたといえる。後述するように、奈良時代に郡司に任用された者には国造の系譜をもつ者が多いが、凡直もまた時期的に遅れて編成されたものの国造の地位にあった。それゆえ、大化前代以来の有力豪族であったことは間違いない。

さて、凡直の分布を全国的にみると、大和朝廷の根幹をなす瀬戸内海沿岸に集中しており、瀬戸内に特有の制度である。このことは凡直の設定が大和朝廷の地方組織の再編というにとどまらず、瀬戸内海ルートを重視した結果であったといえよう。したがって、凡直の成立にあたって、当時の対外的緊張関係がその背景にあったと思われる。つまり、六世紀中葉以後、朝鮮半島をめぐる情勢はきわめて切迫した状態にあり、それは任那日本府の滅亡によっていっそう深刻化したであろう。このような情勢に対応するために凡直が設定されたと考えられ、そして、その成立時期は六世紀後半の敏達朝を中心とする時期であったと考えられている。

つぎに、このような凡直が設定されたもう一つの背景として、伊予国内部での経済的・社会的変動があったと思われる。つまり、凡直制の成立した六世紀後半の伊予国では、県下最大の野々瀬(朝倉村)・大空・高原(土居町)・舟山(小松町)・伊予岡(伊予市)・宇和(宇和町)古墳群など多くの群集墳が県下全般にわたって出現する。(『愛媛県史原始・古代I』第四章第四節参照。以下同書は『原始・古代I』と略記する)このような現象は単なる墓制上の変化にとどまらず、それらの地域における首長層内部に大きな変化のあったことを推測させる。このような変化は鉄製農具の普及による生産力の向上によって有力家父長層が出現したことを意味し、そのことが地域共同体内部における国造の支配を動揺させた。このような情勢に対応するため伊予国に凡直がおかれ、新たな支配秩序の編成がはかられた。

この方向はやがて推古朝における官制の整備へとつながり、大化の改新以後、天武・持統朝に至って地方支配の組織が確立していった。しかし、その歩みは平坦ではなく、まだまだ内憂外患の時代を経験しなければならなかった。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索