データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 原始・古代Ⅰ(昭和57年3月31日発行)

1 伊予国分僧寺

立地

国指定史跡の伊予国分僧寺(塔跡)は今治市国分字殿田に所在している。今治(越智)平野の東南隅に、南北一・三キロ、東西一・八キロの独立丘陵である唐子山(一〇五・三メートル)があり、その西には同じく独立丘陵の亀山がある。現在この亀山には四国八十八ヵ所の五九番札所である国分寺があり、その東方約一五〇メートルのところに国分寺塔跡(標高約一〇・五メートル)が存在する。この地点は三方を山に囲まれ、南にのみ開口した平坦な小開析谷が展開しているところである。塔跡から約二二〇メートル南には南海道に比定されている県道乃万桜井線が通り、北東約一・八キロのところは伊予国府跡として有力視されている今治市上徳である。まさしく、天平一三年(七四一)の詔勅にいう国分寺の土地条件にかなう好地であろう。

塔跡

先の国分寺の詔には、国分寺の塔には国の華があるから、各国ともに七重塔一区を敬造せよとあるように、国分寺には塔があることが必須の条件であったし、その塔には金光明最勝王経がおかれていた。塔は本来、釈迦の舎利を安置し供養、崇拝する建物であった。しかし、八世紀になると舎利から経典を中心とする造塔様式に変化した。この傾向は他の寺院にもみられた。

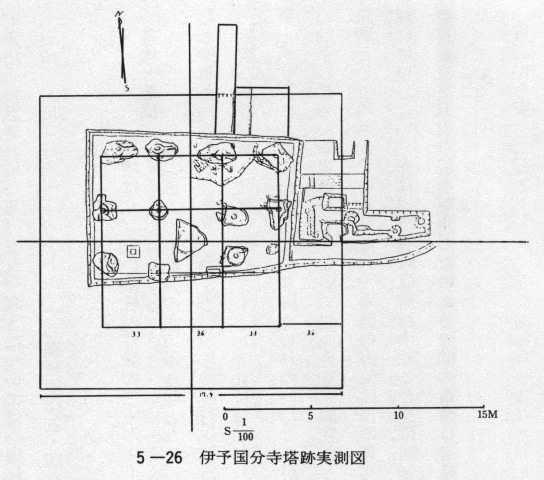

昭和四三年の愛媛県教育委員会の発掘調査によれば、一七・四メートル(五八尺)四方の正方形基壇上に心礎を含む一二個の礎石が残存していた(原位置は四個で他は移動)。礎石は心柱を支える心礎を中心に、その周囲に四天柱の礎石、さらにその外側四方に各四個の側柱礎石が配されていたことが確認されている。塔は初層を方三間とし、心礎とそのまわりに四天柱をもつ様式どおりである。

柱間寸法は端部の脇間が三・三メートル(一一尺)、中央間三・六メートル(一二尺)、脇間三・三メートルの都合一〇・二メートル(三四尺)であり、中央間が一支(一尺弱)広くなっており、興福寺や元興寺など八世紀の南都大寺の手法を採用していることがうかがわれる。柱間が一間二尺、一二尺と完数値になっているのも国分寺の一つの特徴といわれている。

礎石はいずれも花崗岩で、直径七〇~九〇センチの柱座に出枘を作り出した荒打ちの礎石である。高さは五四~一〇六センチ程度である。心礎は出枘円座式で柱座径は、いまひとつ、はっきりしないが、五・四尺以下と推定されている。この出枘式は八世紀に広く普及している。なお、礎石を安定させるために、礎石の下におく根石も検出されている。

国分寺の塔は七重塔が一般的とされているが、そうでない場合もあったらしい。伊予国分僧寺の場合はどうであったろう。一般に、塔一辺長が心礎柱座径の九~一〇倍である場合は三重塔、七~八倍が五重塔、五~六倍が七重塔と推計されている。また、高さについては心礎柱座径の四〇倍前後という統計がある。これによると、塔一辺長三四尺(一〇・二メートル)÷心礎柱座径五・四尺(一・六メートル)=六・三倍となるのでほぼ七重塔であったとみてよいだろう。高さは五・四尺×四〇倍=二一六尺(六四・八メートル)前後ということになる。

基壇と版築

基壇は北、東の側柱の外側約三・六メートルのところからみられるので、一辺長一七・四メートル(五八尺)四方の正方形基壇となる。基壇も一辺長が五七~六〇尺あれば七重塔も可能であったと推測されている。基壇の高さは約一・二メートル(四尺)と判明している。

版築は基壇平面の規模で掘りさげられており、東側のトレンチ調査では深さ約七〇センチの間に赤色粘土や砂質土が交互に九層にわたってつき固められていたことが明らかになっている。基壇周囲の地覆石や雨落溝は後世の削平のためか確認されていない。他の金堂、講堂などは発見されておらず、伽藍配置、寺域調査などは今後の課題として残されている。なお、塔跡の方位はほぼ真北(磁北はN六度E)であり、北で四四度東に偏する条里線にはのらない。寺は、一般には南面することを原則とするので、条里を無視したのか、あるいは条里制以前に既に建立された寺院を転用したのかその間の事情は明確でない。塔跡の所在地は条里の桜井郷半田里一八坪にあたっている。

塔心から東へ二三メートル、そこから南へ二六メートルの地点に東西に走る幅六メートルの遺構が検出され、その北・南側には北溝(幅約三メートル)、南溝(幅約四メートル)が伴走している。この両溝にはさまれた部分は南回廊と推定されている。これを南回廊とするならば、回廊内に塔があったことになる。しかし、塔が回廊外にあったとすれば、この幅六メートルの部分及び溝は寺域を示す溝・築地・犬走・溝が想定されることになる。築地は版築によって築きあげた土塀であり、上部に屋根をつけ瓦をふいていた。南溝に瓦が堆積していたのはこのことと関係があるかも知れない。塔の位置関係は伽藍の変遷を明らかにする大きな指標となる。塔を回廊内におく伽藍形式は七世紀代の四天王寺式・法隆寺式・法起寺式・薬師寺式にみられ、塔を回廊の外に配するものには、八世紀代の興福寺式・東大寺式などがある。国分寺の場合は東大寺式系統が多いが、法隆寺式系統もみられる。このことから、法隆寺式伽藍をもつものは前身寺院を国分寺に転用したのではないかと指摘する向きもある。

ところで、伊予国分僧寺の溝を伴う遺構は柱穴、礎石、基壇などが確認されておらず、回廊とするより、寺域を示す築地状遺構とみた方が無理がないように思われる。したがって塔は回廊外にあった可能性が強い。

出土遺物

県教育委員会の発掘調査では、軒丸瓦一四点、軒平瓦一種類二点、鬼瓦片のほか丸瓦では玉縁本瓦と行基瓦、平瓦では布目瓦(下面縄目)などが主に南溝から出土している。軒丸瓦は主として素弁蓮華文や複弁蓮華文瓦であり、軒平瓦は均整唐草文瓦が多い。これらの中には数点ではあるが白鳳期的要素をもつ素弁蓮華文軒丸瓦や瓦当の両端が三角形(隅切り)で深顎形式の型引四重弧文軒平瓦が含まれている。ほかに、単弁八弁蓮華文や難波宮跡出土瓦に類似した軒丸瓦が出土している。奈良時代後半から平安時代中期のものが多い。

出土瓦のうち、素弁蓮華文軒丸瓦は大和平隆寺系に、型引の重弧文軒平瓦は川原寺式系に類似している。複弁蓮華文軒丸瓦や均整唐草文軒平瓦には平城宮式や東大寺式系統の瓦がみられる。平城宮式軒丸瓦は複弁蓮華文を主文とし、外区に連珠文を、周縁の匙面をなす内斜面には線鋸歯文を飾り、東大寺式軒平瓦は内区に均整唐草文を、外区には大粒の連珠文を飾りつけている様式である。

遺構や出土瓦からみて国分寺造営の時期は、瓦では一部に白鳳期的な要素を含んでいるが、主体は平城宮式や東大寺式を範とした瓦であり、遺構面では塔跡中央間が脇間より一支広いなど奈良時代の興福寺や元興寺式の流れがみられるので、本格的な造営は奈良時代中葉(八世紀中葉)と思われる。白鳳期と推定する瓦類も前身の寺院を転用したのか他からの転用瓦なのか、また、単に前代の形式を踏襲した保守性を示すものか明らかでない。

次に、文献的には天平一三年(七四一)の詔勅以後、天平一六年(七四四)の全国の国分寺造営調査と督促をはじめとして、同一九年(七四七)の石川年足らの寺地・工程の視察、郡司らの造営尽力者に対する叙位・叙任、三年を限って工事を完了せしめる、さらに、水田を僧寺に九〇町、尼寺に四〇町を加えるなどの詔勅が出された。次いで、天平勝宝八年(七五六)、阿波、讃岐、伊予、土佐など二六国に各国別灌頂幡、緋綱など装飾具を頒ち与えた。天平宝字三年(七五九)には国分二寺図を諸国に頒ち、天平神護二年(七六八)、国分寺へ資材を献物した者には功によって叙位した。これに対して、伊予では天平勝宝元年(七四九)、宇和郡人凡直鎌足らが国分寺の知識へ物資を献じ、仏像を造る用を助け、その功により外従五位下に叙されている。また、天平神護二年(七六八)には伊予国大直足山らが私稲、鍬、墾田一〇町を献じて、その子の氏山が外従五位下に叙位されている(続日本紀)。これらの官位は国司級に相当するものであり、資材を献じた在地豪族は郡司層であったろう。こうした経過からみて、伊予国分寺の造営は、孝謙、称徳両天皇の天平勝宝八年から天平神護二年の一二年間には完了していたものと推定される。この時期は先の出土瓦の年代とほぼ一致しているところから、伊予国分寺の竣工は八世紀半ばすぎと推測される。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索