データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 学問・宗教(昭和60年3月31日発行)

四 昌平黌派①

林羅山(一五八三~一六五七)は、かねてから家康の知遇を得ていたが、慶長一二年(一六〇七)二五歳、召に応じて駿府に行き、日夜その傍にあって諮詢にあずかった。臨済宗の高僧、東福寺の清韓(字、文英。号、不放子。~一六二一)が豊臣秀頼のために方広寺鐘銘を撰び、物議を醸し、羅山は五山学僧を忌譚する家康の信任を更に得て儒教(朱子学)による教育・政治の基礎確立にとりかかった。家康百ケ条中の「治国平天下ノ本、聖門ヨリ出ヅ」、二代将軍秀忠の元和元年(一六一五)七月制定した「武家法度」の「文武弓道之道、可相嗜事」とある幕府の「右文左武」は羅山の答申に基づくものである。

三代将軍家光は、寛永六年(一六二九)羅山及びその弟東舟に法印位を授け、翌七年には、羅山に忍岡に五三五三坪の地を与え学校を興させた。万治三年(一六六〇)弘文館と命名、貞享四年(一六八七)林鳳岡(信篤、一六四四~一七三二)を弘文院学士に任じた。元禄三年(一六九〇)五代将軍綱吉が湯島に大成殿を建設し、忍岡の聖堂を遷させ、林家にあった孔子像、四配の像(顔子・曽子・孟子・子思)をこれに遷し、新たに十哲の神主を設け、狩野洞雲(益信、一六二五~一六九四)をして「七十二賢」の像を画かしめ、綱吉自身も殿額を書き弘文館もこの傍に移し、幕府の官立学校とした。公式には、孔子の生まれた郷の地名をとって昌平坂学問所或は昌平坂聖堂と称し、通常は湯島聖堂・昌平黌、茗黌、または単に聖堂と称した。一一代将軍家斉の時、松平定信が老中となって柴野栗山・古賀精里・尾藤二洲・岡田寒泉を挙用して学制を一新し、異学の禁令を発して朱子学による思想の統制と官吏養成をはかった。旗本・御家人はもちろん全国各藩ともに競って俊秀を昌平黌に送り、その修学者を藩政の中枢に採用したから昌平黌朱子学派がやがて全国に浸透普及するに至る。

1 尾 藤 二 洲

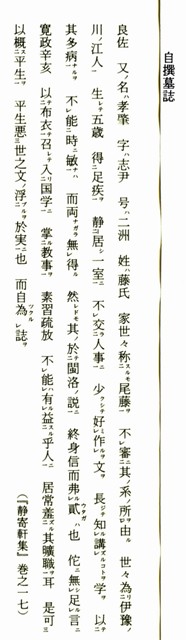

延享四年(一七四七)一〇月八日、伊予国宇摩郡川之江村(川之江市)に海運業を営む父銕二郎の長男として生まれた。本名は孝肇、字は志尹、通称は良佐、二洲・流水子・約山・静寄軒等と号した。尾藤氏家系、二洲略伝については、五二歳の八月撰した『家世遺事』及び六七歳の八月自撰して大塚先儒墓所に建てた「遺徳阡表」「先考墓誌」等に詳細述べられている。宝暦元年(一七五一)五歳の時、海岸で遊んでいて崖下に落ち、右足骨折、その上生来体力に乏しく病気がちであった。岡研水の『話児録』(巻之三)「頼・尾藤先生の事」の中に「幼少にて乳母土手より取落し、片足石垣へかかり、ねぢとまりしよしにて、右の足小く五寸も短し。よって左の膝ばかり常の如く居り、右は前におかる。いつも衣頼にて包まるる故、すべて失礼には見えず、と述べている。二洲自身も故郷の山水の美を論じ「鳴呼余一病生、生無勝具 平生所談勝概皆得之画図与伝聞耳」(『静寄軒集附録』(四)「静寄除筆」巻下)と自ら歎じている。

少年時代、郷里にあって別調和尚に作詩を学び、高津東白医師から句読を受けた。

宝暦一〇年(一七六〇)一四歳、川之江の儒医宇田川楊軒(一七三五~一七九三)に就いて徂徠学を学んだ。

楊軒は通常陽明学者と誤伝されているが、伊藤仁斎・後藤艮山門の香川修庵に学んだから学統の上からは古義学派である。しかし、当時一世を風靡していた荻生徂徠の古文辞学を深く崇信していたから、「宇氏、もとより物氏崇信の義に候えば」(「二洲書簡」)とあるように二洲が楊軒から学んだものは徂徠の古文辞学であった。

僕成童之時 既能読書 二公之所素知也 爾後涵濡典籍間 好為物氏復古之学 当時以為 聖人之道求于此而備焉 作詩作文 唯以李攀龍王世貞之不可及為憂 歳庚寅 来于大阪養病医古林氏 偶読蘐園随筆 於是始有疑於物氏之説焉 乃著作文一篇 以質之片山北海 北海教以熟読孟子

(『静寄軒集』(五)与藤村合田二老人書)

また

余之少也 未知蔵否 独嗜物氏之学 奉其書以為金料玉条 及一且恍然悟其非 何啻愧悔 深自知吾不慧 世間早慧之人 想不若是錯也 (『素餐録』)

『正学指掌』(附録)にも「古文辞ハ物徂徠ヨリ起ル。余初年学ビタル故ニ能ク其意ヲ知レリ 其学ノ主トスル所ハ功利ニアリ」等述べられていて二洲が少年時代に学んだ学は徂徠学であったことを示している。

明和七年(一七七〇)二四歳大阪に出た。旅費は母方の叔父西山松泉(一七二五~一七八〇)が出した。当時大阪の名医といわれた古林見宜に治療を請い、兼ねて片山北海(一七二三~一七九〇)の混沌社に入って学問を修行するためであった。北海は既に川之江に来遊したことがあって二洲の博覧強記ぶりに驚き、大いに期待を寄せており、師楊軒があらかじめ依頼連絡していたので直ちに混沌社に入塾した。

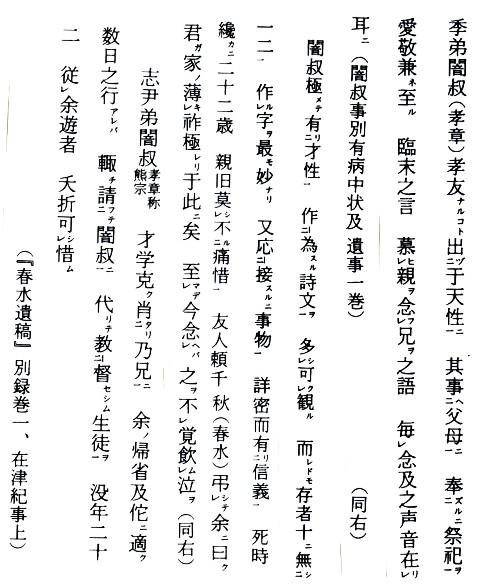

尾藤志尹 初来自豫州 寓北海 侍坐 偶挙南郭文二三句議之 北海吹烟不答 志尹問不止 北海日 勿以為也 議此不如吹烟(頼春水『春水遺稿別録』(巻一)「在津記事(上)」)

二洲は、早くから片山北海を尊敬していた。北海は、宇野明霞(一六九八ー一七四五)の高弟である。明霞は初め木下順庵門向井三省(滄洲、一六六六~一七三一)に就き、後、弟士朗(一七〇一~一七三一)とともに徂徠学を修め、京師に初めて蘐園学を講じたが、次第に徂徠より離れて一家をたて「文は元美(王世貞)の髄を得たり」と称され、弟とともに平安二先生と尊敬された人で、徂徠を批判した『論語考』(大巻)の著者として著名である。

明霞の高弟片山北海は、明霞のもとで修学すること六年余、大阪の徂徠学者菅谷甘谷(一六九六~一七六四)の没後、大阪の富商の招きにより来阪して「混沌社」を結成した。

余在浪革 文墨之交 不乏其人 詩社号混沌 片山孝秩、猷、号北海先生 衆推為盟主 北海常誦其師宇士新言 日遊必可文 遊而不文 不如無遊 故其相会集 輙必賦詩 其詩晴雨寒喧 人事曲折 写実為主 又必腹稿 是為北海家法 (頼春水『春水遺稿』一一「書詠史詩後」)

混沌社の当時の活況が髣髴としてくる。

こうして刻苦修学、二洲は確然として程朱学に転向する。

尾藤二洲先生 名肇 字志尹 称良佐 伊豫川上人 父業操舟 先生少有足疾 来浪華読書於片北海門 与先君相知 先君得洛閩書喜之 勧先生相共従事焉 (『春水遺稿』別録巻三「師友志」補遺)

また、「藤村、合田二老人に与ふるの書」で「北海乃教以熟読孟子 因如其教者数月 稍々覚物氏之古不古 然後読中庸 又溯読易 於是疑者日解 然嘆於北海之為先覚 而猶未知適従也 支離曠日 汎濫過月 而其於程朱之言 半信半疑 既而読四書集註、易伝及大極図説、二程全書等書 信者益々定 疑者益々解 乃始識程朱之言 深得聖人意 而万古不可易者也 於是顧視疇昔所為 則愧悔交生 不啻泚顙」と述べ、室鳩巣の『駿台雑話』を得て「不知手舞足踏」孔孟の道は程朱の道なり、程朱の道を捨てて孔孟の道に至るべからずと断じ、「僕所以深服程朱者 在理気二字」と朱子学に開眼、「我れ復だ昨夜の尾藤生に非ず」と確信をもって宣言するに至る。

二洲、春水は懐徳書院主中井竹山(一七三〇~一八〇四)同履軒(一七三二~一八一七)兄弟とも親交を結び竹山の媒酌によって醇儒を以て称せられた飯岡義斎(一七一七~一七八九)の女をともに娶り、程朱の正学を鼓吹し、徂徠学を打破すべく激しく批難攻撃した。

安永四年(一七七五)古賀精里(一七五〇~一八一七)が肥前佐賀から上阪して二洲らの反徂活動に参加した。

古賀淳風佐賀藩人 遊京師 初従福小車 後入西依成斎之門 最後寓大坂 志尹婿福田某 為僦屋僑居使与志尹近 亦為志尹謀也 余亦屢往討論疑義 剪燈或 到天明 (『春水遺稿』別録巻二「在津紀事下」)

精里は郷里にあって「餘姚之学」(陽明学)に「聴るい」して在藩の朱子学者と異見が合わなかった。しかし、旧師の師の福(井)小車(~一八〇〇)西依成斎(一七〇二~一七九七)はともに崎門学派であり、二洲・春水らと討議を重ね、朱子学の大儒となり、昌平黌教授として二洲とともに活躍するに至るのである。このことの詳細は『静寄軒集』巻之五「与古賀淳風書」に委曲を尽くして述べられている。

二洲が憚ることなく徂徠学排撃を公言したのは「答佐集」書状である。名文であるが徂徠及び蘐園学派を誹謗して止まぬ激越の情が溢れている。「一時可欺 百年不可罔」(『静寄軒集』巻之五)と極言するのである。徂徠を一世の豪傑と認めながらも「道者先王所造」とか「聖人不可学而至」などの説は、到底二洲の容認できない論説であった。

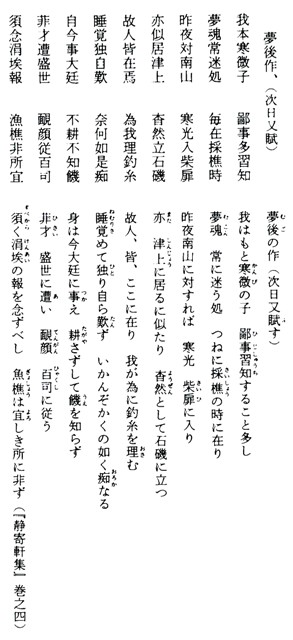

このころ二洲は、僑居を「静寄軒」と称し、その著『静寄餘筆』末尾に「静寄軒記」を書いて当時の心境を述べた。

また、陶淵明を慕い、その心境にあやかろうとした。

静寄東軒詩 静かに東軒に寄るの詩

静寄東軒 本靖節停雲詩中句也 静かに東軒に寄るは 靖節の「停雲詩」中の句に本づくなり。

取以名斎 因賦三章 取りて以て斎に名づく。因りて三章を賦す。

静寄東軒 于古尚友 静かに東軒に寄り 古に尚友す

尚友是誰 江左之叟 尚友するは是れ誰ぞ 江左の叟

引觴独歎 我生曷後 觴を引いて独り歎ず 我が生まるる曷ぞ後れたると

遠思江南 静寄東窓 遠く江南を思い 静かに東窓に寄る

江水可方 彼叟難逢 江の水は方すべきも 彼の叟 逢い難し

引觴独憩 松菊之叢 觴を引いて独り憩う 松菊の叢に

松菊方滋 載灌載吟 松菊 方に滋し 載ち潅ぎ 載ち吟ず

江水淪漪 孰識其深 江水淪漪す 孰かその深きを識らん

引觴延佇 悠邈我心 觴を引いて延佇す 悠邈たり 我から

このころ、また著作にふけり、思想の面では『素餐録』その続編ともいうべき『静寄餘筆』和文で綴った『正学指掌』、『中庸首章図解』等を著して程朱の正学を主張して異学を批判した。

安永元年(一七七二)二洲二六歳、大阪上街に二洲塾を開いた。このことは明和壬辰(明和九年は、一一月一六日安永と改元)八月二八目付の「与藤村合田ニ老人書」に「僕鳩居無聊拮据之餘 且不自量 以教授為業既不能砥行立名 復不能医自晦 靦然面目 妄抗顔為人師 雖出于不得已亦顧増愧赧耳」(『静寄軒集』巻之五)とあるにより明らかである。

二洲塾には、片山北海の門にいた人も多く入塾しか。隠岐茱軒(一七四二~一七八八)などがそれである。茱軒は大阪町奉行与力で、子遠とも号し、北海高弟であったが、二洲塾に入り、二洲もまた大いに期待する処のあった篤学の士であった。「与隠岐子遠書」(『静寄軒集』巻之五)「茱萸軒記」(同書巻之一三)、「隠岐誠甫墓誌銘」(同書巻之一七)等にこの五歳年長の好学の士を思う熱い情が溢れている。

頼春水も弟春風を迎えて大阪に開塾、門弟らは頼塾、尾藤塾に互に出向いて研鑽に励むことができた。(岡研水『話児録』巻之三)

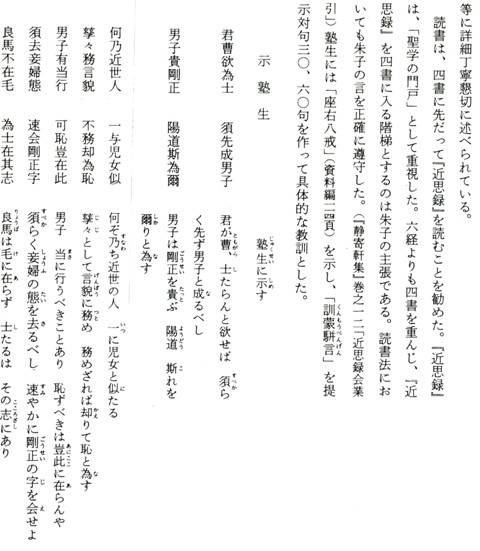

二洲の教育方針は、「会業口告諸子」(『静寄軒集』巻之六)、「作文会引」(『静寄軒集』巻一二)、「四箴解序」(同上)等に詳細丁寧懇切に述べられている。

読書は、四書に先だって『近思録』を読むことを勧めた。『近思録』は、「聖学の門戸」として重視した。六経よりも四書を重んじ、『近思録』を四書に入る階梯とするのは朱子の主張である。読書法においても朱子の言を正確に遵守した。(『静寄軒集』巻之一二「近思録会業引」)塾生には「座右八戒」(資料編一一四頁)を示し、「訓蒙駢言」を提示対句三〇、六〇句を作って具体的な教訓とした。

(参照 『静寄軒集』中一部「塾生に示す」)

二洲の開塾は、朱子学の根本である理気説を会得開眼し、正学として朱子の哲学を普及浸透させ、修己治人の真の聖学の興隆を期待してのことであったことは勿論であるが、一面生計のためでもあった。

賛翁居芸盥島 老後嘗来大坂 留余僑居数日 余時無妻拏 家弟与塾生等共執炊爨翁見之惻然曰 汝輩自苦如此 可憫也 以吾豪放耗費家資 使爾輩至此 歎息不已 余笑曰 姪等幸生貧家 得以読書 知義理 玉汝之賜多矣 大人不必歎恨 伯父乃欣然挙觴曰 貧困安適 信乎 学之得力也

賛翁とは、尾藤家の財産を遊蕩のために無くした清左衛門のことである。家弟とは二洲季弟孝章(号は闇叔)のことで『正学指掌』の序文を書いた。二二歳で早世した。二洲塾に在って兄のために家事に従事していたのであった。二洲は早世した孝章をいたみ「闇叔年譜」、「闇叔病中状略」、「闇叔遺事」を書き「兄孝肇収メテ涙ヲ記ス」と悲しんだ。

天明三年(一七八三)猪川氏と結婚し、長女栄子が生まれ、生活は苦しかった。

売剣買書 分韻 剣を売りて書を買う

蚤歳曽誇意気豪 匣中猶貯利吹毛 蚤歳 曽て誇る 意気の豪なるを 匣中猶貯う利 毛を吹くを

即今老蠹貪墳典 売与市中軽薄曹 即今 老蠹 墳典を貪り 売って与う 市中軽薄の曹に

(『静寄軒集』巻之一)

貧しい生活の中にあっても二洲は動ずることはなかった。栄達に望みもなく、金銭にも極めて清潔恬淡であったことは、門人宇和島藩士岡研水の『話児録』(巻之三)「尾藤先生」の項に具体的に述べられている。二洲が求めたものは「顔回箪瓢」「陋巷」に在って楽しむ境地であった。

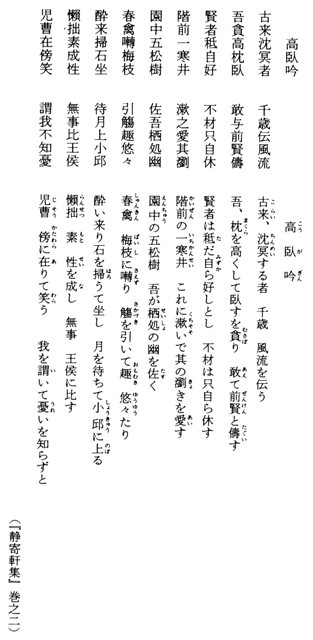

(参照 『静寄軒集』巻之二)

混沌社同人として、また研鑽同学の親友として、ともに詩をつくり、朱子学の研究に精励しあった債学の士も多い。頼春水・春風・杏坪三兄弟・古賀精里・柴野栗山・中井竹山・履軒兄弟・山口剛斎・菱川大観・西山拙斎・菅茶山・古林見宜(儒医)等が特に深い交わりをむすんだ良友であった。

二洲の大阪時代の門人にも優れた人が多かった。二洲が「天資頴悟・志気高邁・又勤干学、具談経論文皆可聴也」(『静寄軒集』巻之一二「贈赤松翼言」)と称揚した赤松翼(号、戢山。近藤篤山と生涯親交を結ぶ)こと越智高洲、二洲の『周易広義』の補遺をつくり、二洲の墓誌を撰した高橋勇太こと池野孝暢、伊予聖人近藤篤山、宇和島藩士の岡研水等が特に傑出していた。

これら優れた道友、門弟の中にあって、二洲は厳しく自己の研鑽に励み、多くの著書を出して朱学の正学たる所以を主張した。二洲の根本思想を闡明に表明した著書は、安永六年(一七七七)撰の『素餐録』同八年撰『中庸首章発蒙図解』、同年九月稿の『正学指掌』、天明七年(一七八七)撰の『静寄餘筆』(上下)江戸に入ってからの著書で寛政一二年(一八〇〇)冬撰の随筆風論説『冬読書餘』(四巻)昌平黌教授時代、晩年に成ったと思われる『素餐録』続編ともいうべき朱子学学術書『擇書』及び最も早く取りくんだ易の解説書『周易広義』(但し「繋辞上伝」の第五章まで。『朱子語類』中の六〇余語を解説し、各項毎に「孝肇謂」との意見を付す)等であろう。

中でも儒学の形而上学的、哲学的理論の根拠ともいうべき『中庸』の首章を系統的に整然と図解した『中庸首章発蒙図解』は、頼春水らをはじめ、多くの磧学と討論を重ね、或いは塾生に提示して意見を聴くなど苦心を重ね『発蒙十二説』の附録をつけて刊行したもので最も重要視すべきものである。

二洲の研鑽の厳しさを物語る一挿話を掲げよう。

吾塾生一夜白自帰 報上町失火 時志尹居上町 余拉二三塾生走救之至則其火甚遠 志尹孤坐在燈下攤書乃先遣塾生 与論中庸首章章図 夜半喫茶而帰

(『春水遺稿』別録巻一 「在津紀事」下)

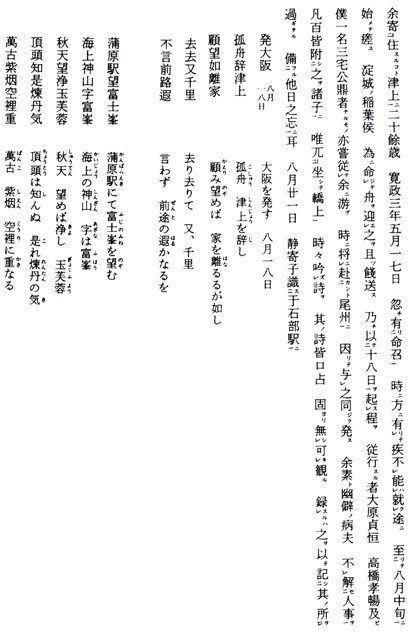

寛政三年(一七九一)五月一七日、二洲四五歳、幕府より昌平黌の教授になるよう召命があった。その間の事情を頼春水は

尾藤二洲先生(中略)当路某侯(松平定信)嘗訪士於寒泉先生 先生対曰 文弁雄豪無若士慶(中井竹山)学識純粋志尹為優 於是終徴先生云(『春水遺稿』別録巻三「師友志」補遺)

静謐を求め、陶淵明を慕って常に隠者の生活を望んでいた二洲には、青天の霹靂で困惑し、辞退すべく、八方手を尽くした。その状況は、門弟岡研水の『話児録』巻之三「尾藤先生」の項、頼春水の『春水日記』に詳しい。

しかし、当時、既に松平定信の信頼を得「奉送白河城主源君序」を作り「為萬世開太平 将在斯人也 今白川城主源君蓋其人也歟(中略)弁晰異学之源委」(『春水遺稿』巻九)と定信の業績を賞讃している頼春水からの慫慂もあり、柴野栗山からは辞退は「いけぬ事いけぬ事」と昌平黌教授就任受諾を勧めてきた。春水は『学統論』を著して「独取リテ程朱ヲ 断然斥スル其他ヲ」(『春水遺稿』巻十)由来を述べ、秘かに定信に異学禁止を進言しており、広島藩学を朱子学に一変させた実績に基づき、「本天道 主人倫 本末兼備 伝之無弊」程朱の学を全国に普及して、百家各々異をたて騒然たる思想界の浄化を意図し、二洲の出馬を要請し、その受諾を聞いて「歓天喜地、手足の措く所を知らず」と狂喜するのである。

寛政三年八月一八日、二〇余年住み馴れた大阪を出発した。母堂、夫人、長女、門人三名、従者一名の長途であった。二洲自筆『流水居詩稿』(国立国会図書館蔵)によると途中吟一〇首がある。

(参照 『流水居詩稿』)

九月一〇日暮に江戸入り、一一日柴野栗山を訪い、二一日岡田寒泉を訪う。二一日幕府に出仕して教官正式拝命、一〇月朔日、一一代将軍家斎に謁見した。その時の事情、逸話等は岡研水の『話児録』に詳しい。

昌平黌には、すでに柴野栗山・岡田寒泉の二人が聖堂御取締役として就任していた。二洲が教官に就任してから朱子学は大いに興り、世人は栗山・寒泉・二洲を寛政の三博士と呼んだ。寒泉は寛政六年(一七九四)一二月常陸の代官となって転出、寛政八年(一七九六)五月、古賀精里が赴任し、栗山・二洲・精里を後の三博士と呼んだ。栗山が布衣班転出後、筆頭教官として文化八年(一八一一)一二月退官するまで昌平黌の学政を掌った。昌平黌在職二〇年余、文字通り昌平黌を文教の中心、朱子学の殿堂たらしめたのである。寛政の三博士は、栗山が彦輔、寒泉は清助、二洲は良佐、精里は弥助が通称のため「寛政の三助」といわれたのは、異学者より出た蔑称であろう。

二洲は足疾のため、特に邸を学内に賜り、禄二〇〇苞を得る身となったが、当時の心境を語る詩がある。

(参照 『静寄軒集』巻之二)

左官二〇有余年、素餐を羞じて精励これ勉め、『論語』の「以約失之者鮮矣(「里仁第四」)を座右の銘とし、「約山説」、「約山解」(『静寄軒集』巻之六)文章を書いて自戒とした。二洲の強い責任感をあらわす詩がある。

(参照 『静寄軒集』巻之四)

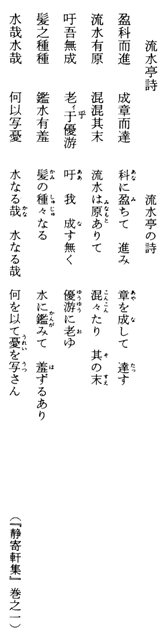

二洲は五五歳ころ「流水子」と自称した(「茱萸軒之記」)。二洲が片山北海の勧めで『孟子』を熟読したことは既に述べたが「流水之為物也 不盈科不行」(『孟子』尽心上)の句を愛し、亭を「流水亭」と名づけ、また「流水亭記」(『静寄軒集』巻之一三)を作り、文稿・詩稿をそれぞれ『流水亭文稿』・『流水亭詩稿』と称した。

(参照 『静寄軒集』巻之一)

また、官舎の傍らに小さい書斎を造り「娯心窩」と名づけ、「娯心窩記」(『静寄軒集』巻之一三)を作った。

純粋・清高の心情をあらわす詩がある。

娯心窩偶成 娯心窩偶成

泉石似吾有 主人心自娯 泉石 吾が有に似たり 主人 心自ら娯しむ

春流花映遠 晩日樹含孤 春流 花遠きを映し 晩日 樹孤つを含む

浄几香三炷 晴窓酒一壺 浄几 香 三炷 晴窓 酒一壺

冷然唯守拙 夢寐点塵無 冷然として唯 拙を守り 夢寐にも点塵なし (『静寄軒集』巻之四)

六〇歳ころには「我が生は、唯我が意のみ」との独往の心境に安住するに至る。静謐隠栖を願いながら官途たり、自ら「半隠子」と自嘲しつつ、おのが良心に忠実に従い、自己を信じ、自己を活かす不動心の表明である。

截鬚戯作 鬚を截りて戯れに作る

養鬚非違衆 截鬚非従俗 鬚を養うは 衆に違うに非ず 鬚を截るは 俗に従うに非ず

我生唯我意 自成茲一局 我が生は 唯我が意のみ 自ら茲の一局を成す

(『静寄軒集』巻之四)

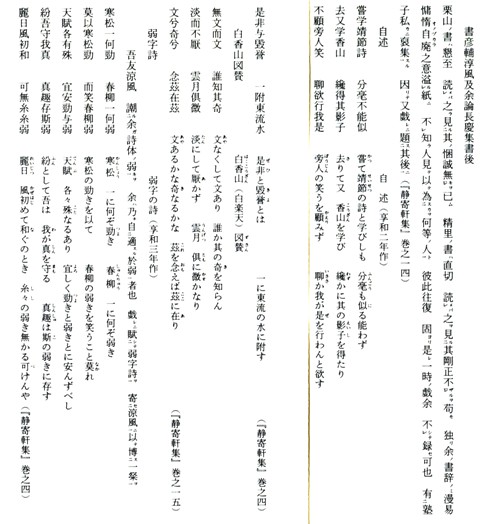

二洲の生来淡白な性格と我が道を往くとの信念から、同僚の古賀精里との間にいわゆる「学白論争」がおこるのである。これに柴野栗山が調停に立ち、互いに詩を交わし、書簡を発表して白楽天の詩を論じ、独自の白楽天観を述べ、詩論を展開した(慶応大学斯道文庫蔵『約山先生学白詩』・『静寄軒集』巻之三・五、資料編一三頁)。論争は次の通りである。

1 読白氏長慶集 漢詩二首 二洲

2 「次香山奇奈何」 ″ 一首 精里

3 「詩教貴温厚」 漢詩一首 二洲

4 栗山に与ふる書 書簡 二洲

5 約山に与ふる書 ″ 栗山

6 栗山に復する書 ″ 二洲

7 約山に与ふる書 ″ 精里

8 再び栗山に復する書 二洲

9 跋 二洲

白楽天をめぐる論争は、寛政一二年(一八〇〇)二洲五四歳、精里五一歳、栗山六五歳の時であった。互いに学力と人格と認め合いながら白楽天の評価については決して自説を譲るものではなかった。

二洲の跋文と爾後の二洲の詩三編を掲げよう。

(参照 『静寄軒集』巻之四、一五)

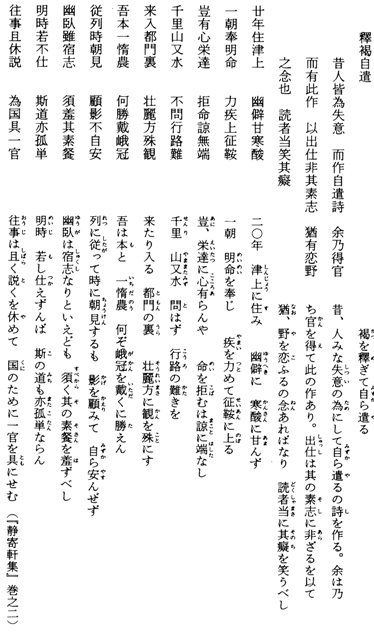

文化一〇年(一八一三)十二月四日、二州は没した。朱子学中の大業を成し遂げ、多くの著書を遺し、幾多の俊秀を養成して文字通り日本学界の中核であった。透徹明晰な理論によって陸王学・古学・古文辞学・折衷学等を論破し、朱子学を正学として学問の根本を培った功績は誠に偉大である。二州の逝去は実に巨星墜つの感を全国の学界に与えた。二州は生前、自ら墓誌を撰していた。

(参照 『静寄軒集』巻之一七)

大塚先儒墓地の二洲の基誌は、大阪時代の門人、池野孝暢(高橋勇太)が撰した。孝暢は幼時より二洲に従って学業に励み、江戸出府にも同行して二洲の身辺の世話役を務めた。孝暢は誠実の人で二洲の孝肇の一字を貰って孝暢と称したのであり、二洲の信頼も篤かった。二洲の『中庸首章発蒙図解』を刑行し、二洲の没後『周易広義』の「補」を作って刊行し、また『静寄軒集』の校訂にもあたっている。

二洲には、孝常(一七五五~一七八八)孝章(一七六一~一七八二)の二人の弟があった。

弟孝常 字仲格 頗有性気 人以為挙動類伯父 承家 之時尚少 見積衰之餘 不易支持使酒自豪 遂蕩尽餘産 聞先考病篤 亦来大阪省視余及季弟闇叔共侍病 先考既卒不復還郷 哀痛之餘 深自悔悟 乃務読書性本好刀圭事 因就老師学之 得通活人手段 遂以此自活 年三十三 遇励疫没 天明八年戌申五月二十日

(『静寄軒集』巻之一〇『家世遺事』)

季弟、闇叔が特に優れていた。本名は孝章。別号、奇峰。著書に『奇峰詩文稿』がある。

(参照 「闇叔事別有病中状及遺事一巻」、『春水遺稿』別録巻一、在津紀事上)

孝章のために「闇叔年譜」、「闇叔病中状畧」、「闇叔遺事」を書いてその早世を悲しんだ。孝章は、兄二洲の著書『正学指掌』に序文を書き「余不忍為換一字 乃写附之巻尾」と嘆ぜしめた。二洲の『正学指掌』は孝章の筆写とその複写により学界に普及した。二洲の跡を嗣いだのは、尾藤水竹(一八三〇~一八五四)である。水竹は二洲三男、兄二人早世のため嗣子となった。幼名は梅三、通称は高蔵、本名は積高、字は希大。積斎・弦庵・五拙子と号し、「水竹小有荘記」を作って居所を水竹小有荘といったので、門弟らは「水竹先生」と呼んだ。著書に『水竹先生詩文稿』、『水竹文集』がある。

水竹、性豪放、幼より父二洲の教えを受け程朱を学ぶ。少時、老荘の虚遠の説に心ひかれるところもあったが、張楊園の『張楊園先生全集』を精読して「真是聖門之学」(『水竹先生詩文稿』)と悟るに至る。父二洲は程朱学以外の学説は激しく批難攻撃、痛罵して止まなかったが、その徳行、長所は認めるに吝でなかった。

陽明学は排撃したが、中江藤村は近世稀にみる徳行の人とし、その書の余韻ある風格を称賛した。

また、山崎闇斎の画像に賛を書き、次のように称えている。

洙泗微言 閩洛至論 剖析敷暢 以闡斯文 陰陽仁義 礼楽鬼神 靡所不究 以啓後人 於戯斯翁儒林之宗

水竹もこの雅量を受けついだ。闇斎を広博の学者と称え「闇斎観理精透 諸儒皆不及也 唯恨歉于文字故所解古経義多謬誤耳」とし、「凡弊必有由来、在闇斎豈無其源乎 曰天資厳急不能容人是或其源」(『水竹先生詩文稿』)と述べ、二洲が「理一元論者」として批判した元の許魯斎(一二〇九~一二八一)も『小学』を重んじ、実践を尊ぶ「雑濫記誦非学」の立場から高く評価するのである。貧困と憂愁を酒に紛らせ大才を抱きながら没した。

2 近 藤 篤 山

明和三年(一七六六)一一月九日伊予国宇摩郡小林村西条(現土居町)に高橋甚内(譚、春房。号、坦斎)の長男として生まれた。代々小林村の旧家で、曽祖父は高橋徳右衛門といい、二人の男子があったがともに夭折したので、天満村(現土居町)の同族の近藤六郎右衛門の子正方を入れて養嗣子とした。これが篤山の祖父で徳右衛門を名乗り、珂啓と号した。珂啓の子が高橋甚内、即ち篤山の父である。明和六年、弟容斎が生まれた。後の西条藩侍講三品容斎である。同八年、故あって生母矢野氏離別、篤山六歳、容斎三歳であったが幸い姑(甚内妹、一三歳)の養育を受けた。激しい凶作が続き、収入皆無のため、父甚内は、家産を整理して別子銅山の山役人となり、一家をあげて山に移った。時に篤山一〇歳であった。山役人としての甚内は、清廉よく衆を徳化した。このころ甚内は一時、大村氏を名乗り、中村(現土居町)の庄屋真鍋氏の女気以を継妻としたが、篤山の孝養極めてあつく、よく継母に任えた。

(参照 『篤山遺稿』「憶先考文」)

父甚内の別子銅山に於ける精勤ぶり、日常生活の勤直さ等、余す所なく述べている。なお、この間の事情及び篤山の生涯等は、実弟三品容斎の「篤山墓誌」、昌平黌教授佐藤坦(一斎)撰「篤山近藤先生墓表文・長子南海編の『近藤篤山事略』に詳しい。

少年時代の篤山は、或いは銅山に職を奉ずる好学の人々に学び、或いは今治に出て四書の素読を受け、それらを基礎に独習していた。しかし、真に良師を得て学問に精励する願望きわめて強く、天明八年(一七八八)二三歳、父に請うて弟容斎と共に大阪の尾藤二洲の門に入った。孝心深い篤山は、後にこれを父母の深慮と謝している。

初在銅山 謂菘兄弟曰 余之在吏職 非得己也 况郷俗如此 不欲以居子焉汝曹自勉哉 若能有所成立者相違千里 余不為恨也 乃命使就尾藤二洲先生於大坂受学 時薄禄乏旅資 先妣真鍋氏慈愛深厚 紡績織紝窮給之 余兄弟者 所以幸免罪戻而有今日者 実父母短慮深識所致也 今而思之 風樹之悲 伊蒿之恨 交集心頭 明発不寝 鳴呼哀哉 (同右)

大阪二洲塾における篤山の貧困と刻苦勉励は「時に米価騰貴し、常に芋粥・雪花菜を以て飢を忍び、日或は食」(『近藤篤山事略』)「垢弊わづかに寒を蔽い、糜粥、饑に維れ充つ 半銭の雪花菜 一塊の蕃薯の甕」(篤山漢詩)と後に回顧するように血のにじむ精励であった。

この時、後に二洲門三傑(篤山・豊山・高洲)の一人として経学を以て称せられ、刎頸の交わりを結ぶに至る播磨出身越智高洲の友情によって二洲塾に寄宿することを許され、一層学問に精励した。越智高洲は播磨出身で大阪の儒医赤松春庵(別号、子方。本名、惟義。二洲友人)の子。本名は翼。通称は文平。別号戢山。少年時代より二洲に師事し、二洲もその大才を認め、我が子のように可愛がって薫陶を惜しまなかった偉材である。二洲に「木公翼来訪」等愛弟子を思う情愛溢れる詩がある。「木公翼」とは「松」の字を二字に分解し、愛しさに戯れて「木公」としたのである。高洲は同門の篤山の真摯な品性、勇猛、勉学に励んで倦むことを知らぬ篤山の誠実さに早くから注目し、篤山の貧苦をみかねて種々師二洲に懇請し、篤山の便宜を図り、切磋琢磨の修学をともにしたのである。篤山も数歳年少の高洲を同門の先輩として兄事した。後、篤山長子南海はじめ、多くの門下生を高洲のもとに送り、経学の研鑽を積ませている。徳行天下第一の篤山、経学世に隠れなく、二洲をして「奇客」といわしめた高洲、筆を執れば、文筆二洲以上と称された長野豊山、実に二洲門に鼎立する三大醇儒である。

寛政元年(一七八九)七月、弟容斎とともに銅山に帰省した。二洲に送別の詩がある。

慎甫兄弟将還銅山 率爾賦此餞送 慎甫兄弟 将に銅山に還らんとす 率爾これを賦して餞送す

豫山重畳勢相争 就中蘆谷称崢嶸 豫出 重畳 勢 相争う 中んずく蘆谷 崢嶸と称す

崢嶸雲阻海波渺 送爾謄望若為情 崢嶸 雲を阻てて 海波渺たり 爾を送って瞻望す若為の情ぞ

海波渺兮山安在 孤舟去向我郷行 海波渺たり 山安くにか在る 孤舟去りて我が郷に向って行く

銅山本名蘆谷 在我川江西百餘里 銅山は本蘆谷と名づく 我が川之江の西百餘里に在り

(『静寄軒集』巻之二)

寛政三年(一七九一)五月。師二洲は幕府よりの徴命に応じて江戸に出立、大阪の二洲塾は篤山と高洲とが留守居を命ぜられた。その間、高洲と「討論、講習して晨昏も倦まず」(墓誌)研鑽に励み、学問大いに進む。

寛政五年(一七九三)大阪より銅山に帰省し、父甚内の同意を得て翌六年、江戸に出、再び二洲の薫陶を受けるに至る。篤山の強い向学心と、かねてからの二洲の熱心な勧めによるものである。

今、近藤家に伝わる二洲書簡二六紙中、東行勉学を要請するものをあげると次のようである。

(図表 「東都遊学勧誘ノ第三」 参照)

父親甚内に対する書簡では「高太郎程ノ学事ニサトキ生レ付ハ世ニ少キ者ト存候 此処御考へ あたら□□□徒ニナシ不申様ニ致度事ニ御座候」(「東遊勧誘ノ第二」)とまで信頼と期待を寄せている。

寛政六年(一七九四)春、二九歳、師二洲の恩情に感激して江戸に上り、昌平黌に入った。

篤山の学識と徳行は、忽ち師友の認めるところとなった。交友の範囲も自ら広くなり篤山の声望は益々揚がった。昌平黌時代の詩一首を掲げておこう。

陪二洲栗山二先生遊白川侯浴恩園 二洲栗山二先生に陪して白川侯の浴恩園に遊ぶ

仙舟廻棹入園池 山影水光次第移 仙舟 棹を廻らせて園池に入れば 山影水光 次第に移る

芳草惹情探径邃 薫風吹面過橋遅 芳草 情を惹いて径を探ること邃く 薫風 面を吹いて橋を過ぐること遅し

芳茨有韻林辺舎 苺石無塵嶼上祠 芳茨 韻あり林辺の舎 苺石 塵無し 嶼上の祠

何幸浮萍遠遊子 且陪杖屨浴清瀦 何ぞ幸なる 浮萍遠き遊子 且く杖屨に陪して清瀦に浴さんとは

寛政九年(一七九七)正月二三日、三年間の学問修業を終え、その学殖を惜しまれながら父母のため帰途につくのである。

留別江都諸友 江都の諸友に留別す

日暖風軽楊柳湾 無辺好景対離顔 日は暖かに 風は軽し 楊柳の湾 無辺の好景 離顔に対す

水涵烟渚雁群起 雨霽江城人独還 水は烟渚を涵して雁群起り 雨は霽れて江城 人独り還る

家在夕陽紅尽処 馬行春草緑生聞 家は夕陽 紅尽くる処に在り 馬は行く 春草緑生ずるの間

悠々分手前途遠 幾度回頭望富山 悠々 手を分てば前途遠し 幾度か頭を回らせて富山を望む

誠中(池野孝暢)士春(頼三樹三郎)ら親友四名が品川まで見送ってきた。金川で馬を借り、程谷に至れば雨日暮れて松間深黒の闇、戸塚に一人宿って旅愁のわびしさに胸ふさがる思いであった。

酉時宿于戸塚駅 酉の時 戸塚駅に宿る

三処辞四子 帰客独指西 三処にして四子に辞し 帰客 独り西に指かんとす

故園雖可到 離顔此亦悽 故園到るべきと雖も 離顔 此亦 悽し

春日陰曀々 海風吹凄々 春日陰りて曀々 海風吹きて凄々

回望難為情 靄烟随処迷 回望 情を為すこと難し 靄烟 随処に迷う

同年二月一九日暮になって懐かしい家に帰りついた。

二月十九日晴 入故山黄昏至家 二月一九日晴 故山に入り、黄昏に至る

雨歇南峯開暁氛 啼鴬迎客共炊々 雨歇んで南峯 暁氛開け 啼鴬 客を迎えて共に炊々

故溪緑水皆新漲 熟路青苔復旧紋 故溪の緑水 皆新たに漲り 熟路の青苔 復だ旧紋

帰意且思報沢令 昨遊何愧北山文 帰意且思う報沢の令 昨遊何ぞ愧じん北山の文

他郷三歳三千里 期得窓前数片雲 他郷三歳 三千里 期し得たり窓前数片の雲

この年、孝心深い篤山は、大阪から帰省した容斎・親戚故旧と父甚内の還暦を祝った。

奉寿父親大人六十一初度 奉寿 父親大人六十一初度

春色満堂六十回 弟兄洗腆寿筵杯 春色 堂に満つること六十回 弟兄 洗腆す 寿筵の杯

郷党共致三尊意 仙客助成五福魁 郷党 共に致す三尊の意 仙客助け成す五福の魁

沆瀣誰調丹鼎去 姻霞既染彩衣来 沆瀣 誰か丹鼎を調えて去らん 烟霞既に彩衣を染めて来たる

膝前願養雙雛鶴 千歳奉歓学老莱 膝前 願わくは 雙雛鶴を養いて 千歳 歓を奉じて老莱を学ばん

寛政一〇年(一七九八)川之江に塾を開いた。

享和二年(一八〇二)一二月、小松侯一柳頼親に賓師の礼をもって招かれた。専ら山田静斎門の竹鼻正修(一七四四~一八〇五)の推挙による。この間の事情は、二洲書簡(近藤家蔵)に詳しい。

このころ父甚内が銅山の役人を辞し、大生院村に隠棲したので篤山もこの地に住むこととなる。

(参照 「将帰大生村留別川江諸子」)

篤山は、川之江、小松を往復すること五か年、小松賓師としてその職を全うしつつ、川之江の門弟らの指導にもあたった。文化三年(一八〇六)小松藩侯の要請によって居を小松に移した。篤山四一歳の年で現在の近藤邸である。

篤山はまた、竹鼻正修と相謀り藩学培達校を拡張して養成館を創始し、藩学々風の振興を図った。同時に邸内に私塾「緑竹舎」(他藩よりの留学生収容)、挹蒼亭(通学生を収容)を開設して子弟の教育に専念した。一般民衆教育のためには『古霊教諭講義』を著し、徳目二〇項を挙げて平易に解説し、里正らに与えて特に百姓教育の基本を示した。(愛媛県史『文学』三六九頁参照)

小松藩における篤山の教化は、着々として効果をあげ、文教は藩内に興り、徳行は広く知られるところとなった。「其訓導子弟厳而有法 以身率先 闔藩矜式焉 遠近聞風来受業者亦多(中略)先生歴事二侯 徳化孚於上下 蓋餘四十年矣 其見於藩政者 脩祭典 睦隣交 創聖廟 及賑恤之備 教養之方 殆無餘蘊(佐藤一斎「篤山近藤先生墓表文」)と述べられているように誠意を尽くし、真摯、全霊を挙げて文教の振興に精励した。

篤山の学術は、師尾藤二洲の純粋な継承であり、日常生活におけるその誠実な実践と顕現にある。二洲の朱子学の精神は、篤山によって最も正醇に実践化された。二洲門下三傑、経学理論の越智高洲、文筆縦横の長野豊山、徳行天下第一の近藤篤山といわれる所以である。

篤山の学問・修行の根本は「三戒」(三勿章)に明示されている。

(参照 「三戒」(三勿章))

女子に対しては、特に「四如の喩」を説いた。

上につかふるは ふとんをしく如く ふっこりと正しく

客をもてなすは 家具をあつかう如く かたひしとせず大事に

下をつかふは 火をたく如く すごさず ふすべず

身のはたらきは水を使ふ如く おしげなくさっぱりと

右四如の喩は 婦女子のわざの常なれば 事にふれ思ひ出つつ

かへりみいましむべき事になん

天保 辰の夏

竹馬老人

天保辰年は三月(一八三二)で篤山六六歳、「竹馬」は「篤」字を二分した篤山の自嘲号である。

天保辛卯歳(一八三二)

篤翁拙劣 不能有為 加以衰老 昏蒙益甚 佔畢餘業亦似児戯 諺所謂七十嬰

孩者誠然 因更称竹馬 題詩以自嘲

口似乳児頭是童 蹇驢老去転悾々 口は乳児に似、頭は是 童 蹇驢 老い去りて転に悾々

深知一事無勝任 執策自呼竹馬翁 深く知る一事も任に勝うるなきを 策を執りて自ら呼ぶ 竹馬翁

勿論、謙譲語である。自己をあくまで責めて生涯稽古の厳しい道を歩む誠実きわまりない篤山の面目が伝わる。

「崧之頑愚 始窺門墻於浪花 再附驥尾於江都 坐於春風 暴於秋陽 驥々之誨 雖無窮 藐々之聴 有自恥従遊十年 末全通一経 以親老家貧 拝辞絳帳而計菽水於家山 離索不聞過 有尺退 無寸進」(『遙告于先師二洲尾藤先生之霊文』)とも述べて自疆止まぬ努力を続けるのである。

弘化元年(一八四四)『朱子語類』(一四〇巻)『朱子文集』(一二一巻)の通読日課を開始、この年の和歌の左注に「聖賢の言を年頃講習し児童を導きつれど一として自ら行ひ得たりともおほえぬ。老後の悔八千度をいかにせん」と付記した。時に篤山七九歳である。

このような篤山の求めて止まぬ精神、謙虚きわまりない性格は、天保八年(一八三七)秋、七二歳、祖父珂啓翁の速忌を厳修して絵像に賛した箴言に最もよく表現されている。

天保八年丁酉秋八月二十四日 祖考忌祭既畢 凄愴餘感更思之祖考在時 命崧写其影 崧年甫十有四 而祖考已七十貳 正直其性 儼然其容 享年七十有六 其在先考 克慎其徳恭倹不逸豫 其享年八十有ニ 皆所謂考(老)終命者也 顧若崧之不肖 今茲亦七十有二 頼祖先之餘慶 寿而康 得以亦待死 不亦幸乎 但懼老耄日甚 益々就荒蕩 羞辱及祖先 因写其上以自警

蒙養頼庭訓 教育依明師 七十猶伊蒿 感慨惜往時 暮景雖無幾 豈不猶可追 戦競曽子戒 抑々衛武詩 畏是先覚言 庶幾老不衰(近藤春邦氏邸軸)

篤山の真摯誠実さは、「慎独」を最重視する朱子学の実践的な認識からくるものといえる。「大学の道は、一言以てこれを蔽へば、曰く慎独のみ」といわれ、「須臾も離るべからざる」実践徳目は「慎独」である。「自謂慎字 吾性所近」(佐藤一斎「篤山近藤先生墓表文」)であり、「余才弱徳薄樸樕小木 蝸廬細榱非巨室之任也但其薄弱也 凡事不能有過 顧思之慎一字維性之所近 猶或可企及焉(「白茅亭銘並序」)とあるように「慎独」に徹したところから出たものである。

詩作に於ける心境も同様である。二洲と同じく詩を愛好し、陶淵明の簡易・清純をよろこんだ。

(参照 『篤山遺稿』)

篤山は、作詩につき「清規」を作って放縦に流れ、徒らに吟哦優游時を空しくすることを厳しく戒めた。

(参照 『篤山遺稿』)

篤山の人格を表す注目すべき論説に「愚論」がある。『論語』(先進第十一)の「柴也愚」を解説して自己の人生観を論じたものである。孔子より三〇歳も年少であったが、謹直一途で愚直といわれたが、その資質を自覚して精励刻苦、季氏の宰となった人、柴を「真知」の人と論じ、仁を知る真の賢者とし、それにあやかろうとした真摯な主張である。謙虚に己れを自覚し、慎み、学問と修養によって欠点も長所となり、真の聖人に至り得るとする篤山の信念の表明である。(「愚論」は『篤山遺稿』には入っていない。近藤家に所蔵の『篤山家君遺文稿』にある)謙虚きわまりない篤山は、ひそかに二洲門の「柴」を自覚自認し、刻苦精励したのであろう。「高太郎ほどの聡き者」と師二洲に称揚されながら、己れを「愚」と自覚し「哲人の愚」(「愚論」)を求め、二洲に師事して忠実に二洲の精神を継承し、朱子学の哲学を日常生活に生かす道は「愚」の自覚、「謙虚」さ「慎独」の精神を日常現実の生活の中に行ずる以外になしとするところに実践哲学者篤山の真骨頂があり「伊予聖人」と称される根底がある。

篤山が好んで書いたものに二洲の「座右八戒」がある。篤山は、自己修養のために二戒を加えて「十戒」とした。

(参照 「座右十戒」)

最後の二項が篤山が二洲の八戒に加えたものであるが、現存のものには、七項・八項に入っている。なお、二項の「偏執」は「偏頗」として篤山書と署名のあるものものこされているが、篤山筆写の『静寄軒集』(巻六)の座右八戒では「偏執」である。

篤山の二洲景仰は、『素餐録』の長野豊山の「序」に対する反論によっても明らかである(資料編九〇頁)。師讃仰の心は次の詩にもよく表明されている。

先師二州先生忌日 献香遙拝 偶誦其高臥吟 恭次韵以述懐

君子教化妙 生徒楽有成 君子 教化の妙 生徒 喜びは成に有り

江漢逝不反 秋陽幾送迎 江漢逝きて反らず 秋陽 幾か送迎す

屈指数亡友 独愧故老名 指を屈りて亡友を数へ 独り愧ず 故老の名

焚香誦遺稿 餘韵痛中情 香を焚いて遺稿を誦すれば 餘韵 中情を痛ましむ

良師二洲に導かれて朱子学の蘊奥をきわめ、その学術の深さ、程朱への尊信の確かさ、実践の篤実さ、慎と敬を以て己れを律する厳しさによって篤山の高名は海内に轟き、俊敏達識、傲岸人に下らずと称された佐久間象山をして「老先生の徳義をば奥山生(奥山鳳鳴)より伝承仕侯 以来深く景慕仕候故 貴国へ罷出候と中書生に逢候毎に必ず御容子を御尋ね候事に御座候 然る所 徳行天下第一に御出成され候事人異言なく候に付益々高徳に感服仕り 何卒一度は龍門に上り候て御生徒の末席に連中度」(近藤家蔵「佐久間象山書簡」)と言おしめ、頼春水をして「高徳を永く親仰せん」(近藤家蔵「頼弥太郎書簡」)と称えさせる程であった。『篤山日誌』(一七巻)に県内外から篤山を慕い集う門弟らの消息が簡明に記されている。学者・文人・庄屋等学問に志す者、或いは地域の指導的立場にある庄屋等、争って篤山の教えを受け、帰郷して文教振興の中核となったから篤山の教えは全県下に普及浸透した。伊予全域に及ぼした篤山の影響は測り知れぬほど大きい。

但馬聖人と後に称された池田草庵(一八一三~一八七八)の篤山訪問の事情を述べておこう。

草庵、本名は絹。通称は禎蔵。字は子敬。但馬養父郡の人。郷里の万福寺に入って書を学んだが、一九歳、孔孟の学を慕い、京都に出て相馬九方(一八〇一~一八七九)に学ぶこと四年、陽明学者春日潜庵(一八一一~一八七八)吉村秋陽(一七九三~一八六六)山田方谷(一八〇五~一八七七)林良斎(一八〇七~一八四九)らと親交を結び、陽明学の泰斗と仰がれ、故郷に「青渓書院」を開設、仕途の意を絶って世道敗頽の挽回を期し、育英に専念、「但馬聖人」と称された。陸・王の学を宗としつつも、人心と道心、気質と義理、主敬と窮理、本体と工夫の一体を論じて陽明学に新生面を拓き、「孤忠駄々」と国難に殉じ、「誠」と「慎独」を学の根底とする明の大儒劉念台(一五七八~一六四五)の『劉子全書』を得て開眼し「慎独」の工夫、修行を学の根源とした。

伏惟 先生天下之耆宿 一世之師宗 道徳日著 名望甚隆 緯昔在京 於朋友間 屢聞称道先生之名 及帰山陰 自覚学不進 而悔恨日深 則向慕先生之心 日益切 殆如病者之於医也 雖自知其或不愈 而其心亦有不可巳者 是以不遠数百里之途越山航海 特趨走於門下 欲請教矣 雖然非必能長留在門下 惟是一仰其徳貌 観其矩矱 得承其要妙至当之訓誨(中略)先生宥其干黷之罪 而諒其意 察其病 而示其方 則不勝幸甚(池田草庵『草庵文集』巻之上「謁近藤翁記」)

陽明学を「慎独」に帰結させようとする草庵が「朱子学」の立場であっても「慎独」を主張し、徳行を以て著名な篤山を慕う心情が溢れている。しかし、結果は不調であった。その後、篤山逝去の報を林良斎から得た草庵は痛恨やる方なく慟哭のうちに付記するのである。

(参照 池田草庵『草庵文集』巻之上「謁近藤翁記」)

と衰心より追悼している。時に草庵三三歳、学説を異にし、「鈍底の工夫の内より聰明を開き修行の真の工夫を得度き」願いは叶わなかったが、その謹厳篤実さには、いたく敬服したのであった。池田草庵の林良斎・吉村秋陽あて書簡には幾回となく篤山の人格を称揚した文章が出ている。

御別れ申而より小松へ罷越し、近藤高太郎へも面会致中候 四五日旅館へ逗留いたし 老人ヘハ半日あて二日談し致申候 成程人物謹厳之様子ニ見受申候(中略)程朱ヲ信じ候事も世流一般之学者と違、真実に信じ被居候様子 何とナク言外ニ形れ 何分旧志之段 当代希ナル人と奉存候

(良斎宛弘化三年一一月一九日書簡)

篤山翁ハ陸王之説は一切受付不申 尤初より熟読も不致 一向尾藤二洲之『素餐録』杯二二先生(陸象山・王陽明)を排撃いたし候説而已を相信候体ニ御座候 乍然篤実ニ相志し躬行を不怠所 実ニ希なる老儒ニ御座候 惜べし 当二月に致病気 終ニ簀ヲ易候よしニ御座候

(林良斎より草庵宛弘化三年五月六日書簡)

近藤翁篤信謹守の様子承り及居候事故 何卒一応相尋話承り度 依て此度風度存候に付播州より備前備中を経て讃州に渡り 多度津林良斎の事も承知の事故 序に相尋一夜相談じ 其より豫州へ罷越し 小松へ三四夜滞留仕り 小松より又三津へ罷越し(草庵より秋陽宛弘化三年八月一九日書簡)

篤山は、群英の教育に心魂を傾けるとともに、山水自然をこよなく愛し、草木花卉を大切にした。紀行詩文には優れたものが多く、また、庭園に竹・蘭・菊・蓮・梅を植えて「五友園」と命名してその美を愛し、

園の竹 蓮 菊 きくに梅の花 五つの友の主は山松

と詠んでいる。

毎年正月には、最も尊崇する朱子の「春日」の詩を謹書するのが習慣であった。

(参照 「春日」の詩)

篤山は学道の千紅萬紫の美を求め続け弘化三年二月二六日没した。

篤山隠退後長子南海(一八〇七~一八六二)が跡を継いで小松藩儒官を務めた。南海は譚、春き、小字は竹之助、後に勇之助と改称字は光風。別号、霞石・清世一閑人。幼時より父篤山の薫陶を受げ一九歳、父の命により篤山莫逆の友越智高洲に師市した。後江戸に上り昌平黌に入る。篤山は南海の教育には特に意を用い、「七勿章」「温巣説」を与えて戒とさせている(資料編一三五~六頁)

南海は父篤山の期待に応え、学行醇正、剛毅闊達、累進して藩参政に任じ功績多く、また黒川通軌、尾埼星山ら多くの俊秀を育てた。

著書に『南海家君遺筆』『南海棲詩稿』がある。

篤山次子簣山(一八一二~一八八八)は本名は春燾、字は積中。別号清斯堂。幼時より父篤山に学び、天保四年(一八三三)二三歳京都に出て猪飼敬所(一七六一~一八四五)に師事、文久二年(一八六二)兄南海没後、藩校養正館の学政を司どり、藩主の侍講を務めた。小松に家塾「清斯堂」を開き、門弟を指導した。篤山に「送次子燾游学序」「清斯掌記」がある。

篤山弟三品容斎(一七六九~一八四七)は譚は崇、字は隆甫、通称宅平。兄篤山とともに二洲に学び、西条藩士三品茂林の養嗣子となる。藩学択善堂教授となり馬廻組頭を兼ねた。朱子学の奥儀を究め、西条藩学中興の祖と仰がれた。撰文「篤山墓誌」は名文である。

3 長 野 豊 山

天明三年(一七八三)七月二八日伊予川之江(現川之江市)長野芳積(本名祐清)の長子として生まれた。本名は確、字は孟確、通称は友太郎、号は豊山、積陰書屋、嘉声軒と称した。幼時、儒学を好み詩を愛して、江村君錫、中井竹山らからその詩風杜樊川に逼似す(『松陰快談』巻之三)といわれた父に学び、ついで川之江儒医宇田川楊軒に師事した。

吾郷有宇南海先生者 為人温厚澹雅 毫無鄙吝之気 作詩清麗先君命確受句読於先生 時確年六七歳 先生憐確幼好読幼好読書 教誨愛撫 靡所不至 確当時雖不能悉解其言 然知其為君子人 先生姓宇田川諱龍 字子雲 南海其号又称養軒 家世業医 没無嗣 郷人至今云誦其詩 (『松陰快談』巻三)

一九歳、大阪に出て中井竹山に学び、次いで京都に上り尾藤二洲門岡本遜斎(阿波の人、本名維孚、通称禎作一七六九~一八二七)に師事、後江戸に出て昌平黌に入り柴野栗山、古賀精里、特に尾藤二洲の薫陶を受けた。

文化一〇年(一八一三)神戸本多侯の儒学掌教を務めること七年、次いで前橋藩主松平侯に招聘され、藩黌博喩堂教授となり大いに学風を興した。著書に『松陰快談』、『嘉声軒詩約』、『嘉声軒文約』、『豊山先生遺稿』、『豊山先生文集』、『武乗』等があり文名大いにあがったが、性狷介、妥協せず、世に志を得ずして天保八年(一八三七)八月二二日没した。五五歳であった。豊山の学術は『松陰快談』に詳しく中国「清」代『昭代叢書』に入る。跋文は明の沈楙悳が書いた。

日本僻処東瀛 百餘年来 文教頗盛 若物茂郷・服安裔・神鼎・太宰純輩 皆能力学好古 表彰遺籍 誠彼所謂豪傑之士也 快談四巻 係伊豫長野確所著 其中評論古今 及詩文書画之属 援引博洽 時具特識 以儗物服諸君 雅称後勁 且彼邦文献亦略見于此 因亟録之 以広其伝 壬寅春日 呉江沈楙悳識

豊山は程朱を宗とするが木下順庵の徳行を高く評価した。

(参照 『松陰快談』巻之四)

豊山と篤山は郷里も近く、共に二洲に学び、二洲を生涯の師と仰ぎ、二洲門下の二山と並称されたが互いに相会うことはなかった。年齢的にも豊山は一七歳篤山より下であり天保八年(一八三七)八月二二日 篤山七二歳の時江戸に没しているから互いに学力を認めながらも相会う機会を失したのであろう。「績学紡文を以て名海内に噪しく性狷介にして世に媚びる能わざる」(林鶴梁「豊山長野先生墓表」)豊山と「己を修むるに謹厳、家人と雖も其情容を見ず、起居飲食細微の事に至るまで常度あって未だ嘗て荷且粗略あらず(三品容斎「篤山先生墓誌」)とする篤山とでは人となり、性格上からも大きな距りがあろう。同じ二洲を尊崇する上においても若干の差異があることは二洲著『素餐録』の両者の序文に明らかである(資料編八九~九〇頁)豊山の人となりを表した興味深い詩がある。

豊山の修学は、天賦の個性の完成を期し、自己に最もふさわしい論理をもつことにある。人はそれぞれ天賦の個性を持つ。この「我」の完成が学問であり、従ってそれぞれの道徳論、詩文観は不同であり、妥協・雷同すべきではない。自己の確立と個性の尊重・自律を説く。

(参照 『松陰快談』巻之一)

従って軽々しい「誹謗」は排すべきだとする。

(参照 『松陰快談』巻之一)

豊山は厳しく自己を確立して性狷介であったが、各個不同の中に学問は進み、詩文は繚乱の花が開くとした。

(参照 『松陰快談』巻之三)

この確信の上に立って「磊々心跡明白 無所偽飾」(『松陰快談』巻之四)心境を得た者を「真君子」とした。

異学批判においても、正学推進のため徂徠学を「其説皆大声虚喝 自以為快」(『素餐録』)とし、堀川学に対しては「仁斎端本之説 可謂不識字矣」(同右)と痛罵して止まぬ師二洲や、二洲を通して程朱を信ずる篤山とは「程朱を信ずること神の如し」(『松陰快談』)の豊山ではあるが、若干の差異がでてくる。学説を越えて人格に評価の中心を置く。

(参照 『松陰快談』巻之一、二)

服部南部は徂徠に学んだ蘐園学派の大儒である。徂徠学なるが故に一括批難排撃されたが、豊山は南部を擁護する。

遊墨水 墨水に遊ぶ

紛々軽薄侮先師 筆下何曽有一奇 紛々たる軽薄 先師を侮る 筆下何ぞ曽て一奇有らんや

両岸秋風墨水晩 至今人誦郭翁詩 両岸の秋風 墨水の晩 今に至って人は誦す郭翁の詩

陽明学者熊沢蕃山も是認する。

近世儒先 新井白石・熊沢蕃山 実有奇才 可与唐宋名公比肩而無愧色焉

(『松陰快談』巻之一)

批判は常に冷静であった。一つの欠陥をあげてすべてを評価することを常に戒めていた。性狷介というのは、度量の狭小ではなく、世渡りのため媚びて権威に屈することを拒んだのである。

吹毛求疵挙一而廃十 是論人者之所当慎也 詩品文詩 亦然 孔子見人一善而忘其百非 善善之心長 而悪悪心短 今人見人一非 而棄其百善 亦可見其不好善矣

(同右巻之二)

人格を伴わぬ功利の腐儒に対する批判は厳しかった。

有一富翁 性至貧汚 平生凡損人利己者 無所不為 所謂一善不作 衆悪奉行者 翁常曰 世間有儒者 故有仁義 所謂仁義者 皆是損己利人之道 且儒者多読書以驕人 使人失利 於是悪儒如仇客謂翁曰 翁悪儒者 非以其道与翁之所為背馳耶 曰然 客曰 呼々翁未察也 夫損己利人者 古之儒也 今之儒者正与翁之所為一般毫無異道也 翁乃欣然曰洵如客言 則儒是我党之人 吾亦将学儒 安悪之耶 (同右巻之四)

篤山は豊山について「孟確は余と同門生、才気英発、能く及び難しと為す、但だ切偲の不可なるを以て絶音今に三十年」(『素餐録』序。但し再刊本削除)と一七歳年下の俊英に期待をかけながらともに相会うことはなかった。そして篤山より九年も早く世を去るのである。

豊山は篤山と相会うことはなかったが、豊山上京後家を嗣いだ弟祐憲(一七八五~一八四三)は松山藩川之江地区御預所海浦役の重職に在り、篤山を師とし、川之江私塾開設には物心両面の援助を惜しまなかった。

もともと篤山は長野家とは親しく「題長野氏系譜」を書いており、『篤山遺稿』中「和歌集編」には次のような和歌が載せられている。

長野祐憲 古今集序文により六義の経緯を述べうたかたと名づけし文を

見せられければかく申おくりはへる

たてぬきのあやこそかはれからにしきやまとも同じ言の葉の道

此秋のころ妻むかへし長子春煕がために長野祐憲ぬしより

いややかにかねてましぬる君なればからのためしを思ひ出らん

とこと国の郤缺かふる事もと祝ひしめしたまひける実に婚礼は

万世の始にしてそのはじめを慎み終を成すは恭敬にしくはなし

と思ひつづけたまひしその心ばへのほどいと深く感じければ児

に代りてかく申むくいはべる

いややかに幾ようつ代を続けよとからのためしを君教へけん

川の江長野祐憲の月の詠など見せられける折ふし葉月廿日の

頃なりければ即事を

待ちわびて見し軒端にはいかぽかり澄みまさりけん秋の夜の月

長野祐憲のもとに茶をおくりけるに文はおくらず包紙の上に書きっけはべる

まゐらするひなの若芽の苦けれど文のかはりの言の葉を見よ

親交のほどを窺い得る温雅の歌といえよう。

なお祐憲は「西浜」と号し、和歌に長じ『うたかた』、『紀氏古今集序説俗解』、『道後入浴日記』、『丙申松山行記』等もあり紀行文にもすぐれていた。(資料編文学一一七頁・一六一頁・一六二頁参照)

長野淮海は豊山長子。本名はよし、通称晋吉郎。幼時より学を好み、苦学勉励、名文を以て開こえ、松山藩江戸藩邸にあって子弟を教授した。

しかし、豊山の学問を継承したのは、林鶴梁(前出)、藤森弘庵(江戸儒者、一七九九~一八六二)保岡嶺南(川越藩儒一八〇三~一八六八)山寺常山(信濃松代藩参謀、侍講、側役頭取、一八〇七~一八七八)らであった。なお、豊山の父長野祐清につき付記したい。

先君子篤ク好ミ儒学ヲ 交友皆当時豪傑名士 片山北海・中井竹山・尾藤二洲・江村君錫・葛子琴(葛城螙庵)・合麗王(細合方明)・篠安道(篠崎三島)・木孔恭(木村巽斎)諸老 或以道徳 或以詩文 郵筒往来如織 嘗会諸名士蟹島太勝楼 分韻賦詩 金玉盈座 蓋亦一時盛事也 (『松陰快談』巻之三)

豊山は常々「余於詩無所偏好(中略)凡足以悦吾心者無所不愛(同右)といっているが、少年時代父が交わったこれらの人々の影響であろう。先君子、詩を好み、遺稿三巻有りと述べられているが不明である。

(参照 「豊山の詩」)

祖先が川之江に居住以来、「子孫綿々として郷の豪族たる」(篤山「題長野氏系譜」)由緒を持つ家系と詩文を以て天下の名士文人と書簡の往来「如織」交際して詩作に励む父祐清(積芳)は豊山の最も誇りとするところであった。謙辞を以て次のように述べている。

先君子刻意杜少陵 当時交遊中井竹山・江村君錫・諸老、皆謂逼似杜奥川(杜牧=小杜と称さる)蓋善学少陵者 莫如樊川 則二老意豈在此乎 確不肖之所不敢論也 (『松陰快談』巻之三)

4 そ の 他

寛政異学の禁以来、伊予八藩は挙って人材を昌平黌に送り、帰藩後は藩学の教授に任じ或いは参政として藩政に参画させたから昌平黌派朱子学が漸次伊予全域に浸透した。その上、昌平黌教授として幕府学政の中核となった尾藤二洲の影響は絶大であった。二洲直門の近藤篤山は、学問の目的を人格完成におき、藩学に教授する傍ら「挹蒼亭」、「緑竹舎」二私塾を開いて武士はもちろん、庄屋その他一般人にして向学の徒をもすすんで収容し、『古霊教諭講義』『神事記』、『忘れ草』等を著し一般社会にも教えて止まず、身を以て範を示し「徳行天下第一」として「伊予聖人」の称を得るほどであったから県下全域より篤山の教えを請う者、あとをたたず、為に二洲・篤山系譜の朱子学が伊予全域に普及した。篤山の門に学んだ人々は藩主一族、武士・庄屋・農民・神職・医師等身分はさまざまであった。県内外から教えを乞う者、入塾する者数を知らず、これらは『篤山日誌』 一七冊に詳しい。一柳亀峰・同幽竹・菅橘洲・遠藤石山・喜多川磧・一色範序・丹積・近藤礼叔・上甲振洋・奥山鳳鳴・都築燧洋・児玉暉山・日野醸泉・伊藤祐道・尾埼星山・宮原瑶月・鷹尾吉循・鎌田新澄らは異色である。

中でも日野醸泉は『西条誌』二〇巻を著し、またその著『醸泉雑稿』の中に「読論語徴」の一文を載せて徂徠学を批判している点など注目すべき論説といえよう(資料編三頁参照)。また遠藤石山の『石山遺稿』中の「大学提綱」は篤山の忠実な学術の継承を示す論文といえる(資料編二七一~六頁)。

伊予より昌平黌に入り古賀精里(一七五〇~一八一七)の教えを受けた者も多い。精里に就いて次の評がある。

古賀精里先生 名撲 字淳風 称弥助 肥前佐嘉藩士 初喜王学 及游京坂間 与二洲翁及先君交最密 終舎旧学 純於朱氏(中略)其学博渉無比 詩文使事用字 他人所捜索而得者先生取之腹笥咄嵯成 (『春水遺稿』)

学術比類なく詩文たちどころに成る碩学であった。陽明学から朱子学に転じたのは全く二洲の勧めによる。著書も多く、昌平黌教授時代二洲と詩文の交換をし、互いに行き来して研鑽に励んだことは著名である。精里に学んだ伊予の人では、松山藩の高橋復斎(一七八八~一八三四)日下伯巌 (一七八五~一八六六)歌原松陽(一七九七~一八五九)杉山熊台(一七五五~一八二二)今治藩では玉井修立(一八〇六~一八七四)らが著名である。これらの人々に学び、つトで昌平黌に入学した人は松山藩では武知五友・大原観山・藤野正啓・伊藤雲外・宮田硎山(「研山」は誤り)・伊藤閑牛・門屋師董・河東虎臣・近藤南洋、大洲藩では山田東海・安川右仲、宇和島藩では、上甲礼三など枚挙に逞がない程多くの人々が昌平黌に入学研鑽をつみそれぞれの藩で朱子学を教授した。

高橋復斎

天明八年(一七八八)松山藩士山崎博監の子として生まれ、生後数か月号局橋元弼の養嗣子となる(墓碑)本名は栗、通称は善次、字は子寛・公董、別号は蘭林。初め宮原龍山に師事、ついで江戸に上り昌平黌に入り、在学七年、古賀精里の教えを受げ、日夜力学『淹貫群書』(墓碑)朱子学の蘊奥をきわめた。文政四年(一八二一)藩侯侍読となり、同一一年明教館教授となり学政の更張に貢献した。人となり明敏剛果、事に臨んで周到、操守堅貞、醇々として教えてやまず、多くの俊英を育てて松山藩学興隆の基礎を作った。天保五年(一八三四)一〇月五日病没した。年齢四七歳であった。復斎は学識、人格ともに優れ一代の師表と仰がれた。これらは日下伯巌撰並書の「墓誌」に詳しいが、に「有学有識 蔚成才徳 人主輔翔 臣民衿式」とあり、復斎の人格を最も的確簡潔に表現している。著書多く『復斎経説』(大学私記)は朱子はじめ諸学者の説をあげて大学を解説し自説を加えたもの、『高橋子寛文稿』は随想論説文で古賀穀堂、同伺庵が論評を加えたもの、『桐陽集』(復斎男「桐陽」の文集ではない)は復斎の論説・随想・漢詩を集めたもの。一部『高橋子寛文稿』『蘭林堂遺稿』と重複。それらの草稿であろう。『類抄』は、弁論、雑記の収録、『蘭林堂遺稿』は復斎漢詩一一〇首に日下伯巌ら詩友の漢詩若干、墓誌、論説文二四編を集録したもので「自号蘭林 蓋取乎 芝蘭生於深林之語 其用心於内者可知矣 為文典雅整洋 一字不苟詩則甚不用工 然遇有興 卒然成扁 往々有高致」(墓誌)といわれるにふさわしいものである。

(参照 『蘭林堂遺稿』)

息桐陽(一八一五~一八八六)は通称弥平次、本名はあきら 昌平黌に学び帰藩後明教館教授となる。著書に「明教館学制一新建議」等を含む『高橋桐陽上書』(弘化三年筆)『高橋桐陽建議』(一)(二)(明治九年筆)がある。

杉山熊台

宝暦五年(一七五五)生まれ。本名は惟修、一名檀、字は公敏、通称、初め平之丞、後平兵衛、号は熊台又は東郭、遜志斎と称した。少時より学を好んだが「熊台学術無所師承焉 而其始唱蘐園之教於僧明月 多受其指摘」(『松山叢談』第十二下)とあるように徂徠学を学び、後、江戸に出て古賀精里の門に入り朱子学に転じた。熊台の勉学は刻苦精励「熊台読書 刻苦白励 雖時属祁寒 書室不敢穿火炉」(同右)また、「自壮至老 始終勉学 炎暑祁寒 無有倦色」(同上)「自且迄深夜 手無釈巻之時間 或生疲倦 則以蜜湯含其口」(同上)ついに「熊台自少潜心経術 攻漢唐学 又旁以能文 善詩 已為山斗」までに至り文化二年(一八〇五)松山藩一〇代藩主定則が興徳館開設に際しその提学に任ぜられた。稟性温雅謹恭、子弟を教えて倦まず「領学職教導子弟啓迪作興之力最多」(同右)として側用達に抜擢された。作詩は特に優れ『松山叢談』(第十二下)に次の逸話が載せられている。

熊台祇役在江戸 白川老侯延接見之 命熊台賦杯中画芙蓉 熊台立賦曰 咬々芙蓉霄悠々滄海瀾 併将天地勝 入我掌中看 公亦賜和歌一首 歌曰 揺児思隔楽 異揺仍友潔答仍 革事々々儞 和皃肥養異事而 復而索墜仍柴絜

著書に『熊台遺稿』(一八巻)、『熊台詩抄』二巻がある。文政五年(一八二二)八月七日没した。六八歳であった。

(参照 『熊台遺稿』)

日下伯巌

天明五年(一七八五)二月一七日松山藩士日下篤(自適)の子として生まれた。諱は・(上が「さんずい」に「刃」、下が「木」)、字は伯巌、通称は宗八、号は陶渓。初め杉山熊台に師事、徂徠学を学んだが、文化一二年(一八一五)三一歳藩令により昌平黌に入学、古賀精里の薫陶を受げ、朱子学に転じ勉学三年。時に父命を受けて江戸に家を移したため、また引き続き五年江戸居住、父親致仕したため帰藩して家禄を嗣ぎ大小姓となる。文政一〇年(一八二七)高橋復斎とともに明教館教授となり、世子公侍講を兼ねた。安政元年(一八五四)七〇歳で致仕するまで昌平黌入学以来四〇年、藩文教興隆に貢献した。学は朱子学をきわめ、徳行至誠の人と称された。

(参照 「墓誌」)

門弟宮内硎山(克宗、一八十五~一八八五)の書牘にも「陶渓先生従容温順中 自有毅然不可犯者 其操心公平毫無偏頗 是是非非」とあるように人格高潔で率先垂範、教育に邁進し、多くの門弟を育成した。

慶応二年(一八六六)九月一四日没した。八二歳であった。著書に「論」、「序」、「記」、「伝」、「碑文」等六二編を集めた『陶渓文集』(二巻)、漢詩集『陶渓集』、野間郡九王村医師村瀬良輔あて書簡を収録した『日下陶渓書状』、治道の要につき藩主の諮問に漢の劉向撰の『説苑』を引用して応えた『日下陶渓先生法帖』がある。

(参照 「日下の詩」)

明教館の同僚として切磋した復斎への思いは耐え難かったのであろう。『陶溪集』には更に「一七年忌」に二首二五年忌にも展墓の詩があり、また「寄高橋子寛」の詩も見え、友情のほどが窺われる。

藤樹先生像 藤樹先生像

一世徳望少匹儔 惜奉姚江作山斗

一世の徳望 匹儔少なし 惜しむらくは 姚江を奉じて山斗と作すを

二百年来人推尊 原来天稟是醇厚

二百年来 人 推尊す 原来 天稟 是れ醇厚

寛政期の激しい異学排撃は徐々に消えてゆく。朱子学以外は正学に非ずとなし、異学を奉ずるが故にその人まも排撃した時代から人格による人間の評価ができるまでになってゆく。もともと儒学とは根本的にそうなければならなかった。純正朱子学の継承を使命とする昌平黌出身者伯巌の姚江の学を惜しみつつも藤樹を称えた詩は重要であろう。社会がそこまで進んだのであり、儒教が本源に立ちかえりつつあったともいえよう。やがて明治期に入ると儒学の学派は消えて儒教の本源にかえり、学派を越え「修己」の道を探求するに至るのである。

武知五友

昌平黌に学んで伊予に帰り、学政に携り、或は学問的にも実績を挙げ、伊予文教興隆に寄与した人は誠に多く、枚挙にいとまがない(資料編参照)。昌平学派朱子学者のうち、起居言行等、最も純粋に朱子学を信奉する者らしく、世の一隅を隅らして特異な生涯を厳しく生きた人、武知五友を挙げて朱子学の項を終わりにしたい。

五友は文化一三年(一八一八)四月一日松山藩士武知矩方(朴斎)の長男として生まれた。幼名は清太郎または作八、長じて、善兵衛・幾右衛門といった。諱は方獲、字は伯慮、号は五友・清風・梅外・愛山・白痴・五格・往来居士・黒犬・佯聾・臥南等多く使用し、山下清風(松山市垣生三島神社境内鍵谷カナ頌徳碑文等)とも自称した。幼時より学問・武芸を好み、近藤逸翁(泥亀庵、?~一八六七)に四書の素読を受け、ついで日下伯巌に師事。伯巌、明教館の教授となると五友も入学し、引続き伯巌の薫陶を受けた。天保一〇年(一八三九)二四歳、江戸に出て昌平黌に入学、刻苦勉励、三年にして業成り、同一三年帰国、大小姓に抜擢され一四石を賜った。弘化三年(一八四六)明教館手伝い、嘉永三年(一八五〇)家督を嗣ぎ、安政二年(一八五五)江戸藩邸督学兼世子公侍読、同六年明教館助教、文久二年(一八六二)常詰格、慶応元年(一八六五)馬廻役、同二年明教館教授となり、食禄七〇苞を賜った。同四年一月、藩命を帯びて紀州和歌山藩に使し帰藩したがその間に封土奉還・藩主退隠のことあり、また、明治維新後、世態すべて洋風となることを憂えて憤懣やるかたなく程朱の学を基本として旧風を守るべきことを主張、再度進言したが、入れられず、明治四年旧藩主上京を機に母を奉じて高岡村(松山市高岡町)に隠棲した。翌五年伊予郡上局柳村五松庵(松前町上高柳)に移住して子弟を教え同七年三津に移住したが、洋風を極度に嫌悪する五友には、外国船が沖合いを通過するのが耐え難く、明治一五年郡中(伊豫市)に移り、ここを永住の地と定めて私塾を開設多くの子弟を教育した。五友のあくまで朱子学を確信し、清廉潔白、節を曲げぬ至純な人格と深い学殖により、教えを請う者あとをたたず、郡中地区においては五友を師と仰がない者なしとまでいわれた。明治二五年歳晩・甥の天草種庚を松山に訪うたが、翌二六年一月三日急逝した。郡中地区の人々は、五友を敬慕し、しきりに請うて郡中に葬ることを願い、許されて栄養寺に厚く埋葬した。著書には『如鏡稿』があり、伊予地区には多数の遺墨が各所に大切に保管されている。

儒学の学派が漸く、解消されてゆこうとする中にあって程朱を確信して動ぜす、保守攘夷、極端に洋風を功利なりとして排撃してやまず、さまざまな批判も浴びたが、至誠以て貫き、至純以て子弟の教育に精励した五友は、今に至るまで伊予地区には語りつがれ、顕彰され続けている。伊予地区に伝わる条幅若干をみよう。

偶成 偶成

世態人情共競新 以時為学報昏晨 世態人情 共に新を競う 時を以て学を為し昏晨を報ず

風華節物猶依旧 我与梅花迎早春 風華節物 猶ほ旧に依るがごとし 我は梅花と早春を迎えん

偶 成 偶 成

銭財専権殼禄休 民庶無故耕殺牛 銭財 権を専らにして殼禄休み 民庶 故なく耕牛を殺す

西風一自吹中土 栗刺傷頭大八洲 西風 一たび中土に吹きてより 栗刺 傷頭す 大八洲

欧化を極度に嫌い、古来の美風のすたれるのを憂え、髷も切らず、かたくなに旧風を守り通そうとした。

朱子学にかえり、洋風を排除しようとする五友の必死の願いとは別に、新思想をとり入れた明治政府の基礎が固まってゆく。しかし五友は妥協せず甘んじて孤独の道を歩む。私塾で子弟とともに経書を読み、講義することが最も楽しいものとなる。ともに白鹿洞書院掲示を暗誦し、共に暗写するのであった。上高柳村に隠棲中は、子弟を教える暇に心のあった同郡恵久美村西沼寺の住職章弘を訪い、作詩を楽しみ、歓談した。

寄寓西沼寺 謝和田生恵可漏 西沼寺に寄寓し 和田生の可漏を恵まるに謝す

帰臥南山避世詳譁 連宵投宿梵王家 南山に帰臥して世譁を避け 連宵投宿す 梵王の家

盤肴多少伊蒲味 何物能如可漏嘉 盤肴 多少は伊蒲の味 何物か能く可漏の嘉きに如かん

予生嗜可漏甚矣 和田生之所知之 今日之食肴適我好 其厚意誠可達 不可黙止不謝而曰 五友拝

五友の座右の書は『論語』で自戒の箴言も論語の語句を大書した。「忿思難」(『論語』季氏第十六)「先行其言而後従之」(『論語』為政第二)であり、私塾開講には先ず「白鹿洞書院掲示」を暗誦・暗写と共に『論語』為政第二「弟子入則孝」を最初に講義するのが常であった。

|

『静寄軒集』中一部「塾生に示す」 |

『静寄軒集』巻之二 |

『流水居詩稿』 |

|

『静寄軒集』巻之二 |

『静寄軒集』巻之四 |

『静寄軒集』巻之一 |

|

『静寄軒集』巻之四、一五 |

『静寄軒集』巻之一七 |

「闇叔事別有病中状及遺事一巻」、『春水遺稿』別録巻一、在津紀事上 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索