データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 学問・宗教(昭和60年3月31日発行)

第一節 総説

儒学の伝来

我が国への儒教・儒学の伝来は、『日本書紀』によると、第一五代応神天皇の一五年(二八四)八月、百済の阿直伎が来朝した時に始まるとされている。『古事記』には、翌一六年二月、王仁が来朝し、『論語』一〇巻、『千字文』一巻を貢進したと述べられている。『記・紀』の記録をたどると、第二六代継體天皇の七年(五一三)六月には、五経博士段楊爾が渡来して文教の振興にあずかり、同年九月に五経博士高安茂と交替帰国している。第二九代欽明天皇の一四年(五五三)七月には王辰爾が、翌一五年二月には、五経博士王柳貴、固徳(百済の官位一六階の第九位)馬丁安が来日した。このように初期は、百済を介しての漢土文化・学問の受容であった。

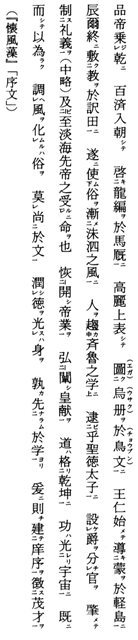

第三三代推古天皇の一五年(六〇七)七月、聖徳太子は、大礼(十二階冠位の第五位)小野妹子に通詞鞍作福利をつけて直接隋へ派遣した。爾来、留学生・留学僧が相ついで中国大陸に渡り、直接中国文化を摂取して帰朝するに至る。この間の経緯を『懐風藻』には「序文」で次のように簡潔明快に述べている。

(参照『懐風藻』「序文」)

統一国家形成途上にあった当時の我が国は、儒学を積極的に受容して、その中から国家統一の理念として「仁義」の理想道徳を選択した。「有徳者為君説」をとる儒教の「禅譲放伐」思想は排除した。『養老律令』中の学令にも、学習すべき書目として「凡経周易 尚書 周礼 儀礼 礼記 毛詩 春秋左氏伝 各為経 孝経論語 学者兼習之」と指示したが、中国の「唐令」では、必須学習小経と定められている『春秋公羊伝』、『春秋穀梁伝』は、革命を許容する内容があるとして採用しなかった。

儒教受容について注目すべきことは、ほぼ同時代に伝来した仏教受容との関係である。相異なる二つの教義をどのように調和して受け入れるかが、大きな課題となったはずである。

この儒仏受容の方向を明確に指示しだのが、聖徳太子(五七四~六二二)の「憲法十七条」である。「世間虚仮、唯仏是真」の深い信仰の上に立って「諸悪莫作 衆善奉行 自浄其意 是諸仏教」と断じ、多くの中国古典特に儒家、法家、道家等の典籍から語句を引用して人としての規範を述べた「憲法十七条」は、儒仏を根源的には同じものと認め、儒仏を包含した実践道徳の原理を示したものといえよう。人間の規範を内面から把握するときは、仏教となり、人間の心情が外的行為として表現されるときは儒教が規範となることを明らかにしたもので仏教は内典、儒教は外典として把握する方向を示したものであるといえよう。

儒学は、「儒家者流蓋出於司徒之官 助人君 明教化者也 游文於六芸之中 留意於仁義之際 祖述堯舜 憲章文武 宗師仲尼 以重其言 於道取為高」(班固『漢書芸文志』)とあるように孔子を祖とし、その教えを継承して、日常実践道徳を基礎づける理論を追求する学問である。人間の本性を理解して、現実の社会を肯定し、その中に倫理道徳の確立を期待する学問で、目的と根本義は、『大学』に明確に述べられている。『大学』の三綱領「明明徳」・「親民」・「止於至善」と、八条目「格物」・「致知」・「誠意」・「正心」・「修身」・「斉家」・「治国」・「平天下」がそれで、「教之以窮理正心修己治人之道』(『大学章句序』)と、朱子が説くように『修己・治人』の道を求めることを基礎としている。

儒教では、「学問」と「芸」とを区別している。儒学とは、『論語』にいわゆる「君子」となる道を求めることであり、如何にすれば聖人となり得るか、如何にすれば人格者となり、師儒となって道徳政治を行ない得るかの命題を追求するのが学問で、その他、医学・農学・工学等は「芸」とした。しかし、「芸」を二次的なものとして卑しんだわけではない。真の君子となるためには、「学」と「芸」の兼備が要求される。礼・楽・射・御・書・数の六芸に通じ、「修己・治人」の道を究めた時、真の君子、「全人」となり得るとした。

そのための具体的な実践方法は『論語』に示されており、その道を追求・紹述してゆくのであるが、時代の推移とともに「君子となる道」の理解、人間本来の「性」の解釈をめぐって儒学内外に激しい論争が行なわれてきた。

中国における儒教の変遷

中国においては、先秦時代、春秋から戦国時代に亘り、天下は、群雄割拠、周の威令は行われず、社会は大いに混乱したが、反面、思想上は、最も自由な時代で、老荘学派・墨家・法家・兵家・名家・従横家・陰陽五行家等相ついであらわれた。儒家自体、孔子の教説を一貫する「仁に至るの道」を純粋・素朴に追求する、いわゆる原始儒教の時代でありながら、「自孔子之死也 有子張之儒 有子思之儒有顔氏之儒 有孟氏之儒 有漆雕氏之儒 有仲良氏之儒 有孫氏之儒 有楽正氏之儒」(『韓非子』顕学第五十)と八派に分かれて、「取舎相反不同」(同上)互いに自ら真に孔子を祖述し、尭舜の道を伝える者なりと称して譲らず「自愚 誣之学 雑反之辞争 而人主倶聴 故海内之士 言無定術 行無常儀」(同上)混乱した。

秦の始皇帝が天下を統一して「焚書坑儒」が行なわれ、学問界の暗黒時代を迎えたが、漢・唐の時代に入り、文芸の復興期に入る。漢の武帝は、董仲舒の進言を入れて儒教を国学とし、儒学は、経書の注釈を主とする、いわゆる訓古注釈学が中心となった。なお、このころ仏教が中国に伝来し、盛んに経典が翻訳され、人間の心性を深く追究して、文芸方面にも強い影響を与えるようになり、多くの宗派が生まれ、名僧・高僧が続出した。

官学となった儒学は、役人に登用される手段となり、試験を受けるための学問に堕し、経書の注釈書は多くなって優れた学者・詩人は輩出したが、「修己・治人」の本来の姿は、仏教に譲る傾向を生じた。

唐宋八大家の第一人者、韓退之(七六八~八二〇)は、これを憂え、儒家の道統を明らかにして儒学を興そうとして、儒家思想の復興を提唱した。

(参照『原道』)

唐が亡び、五代十国の時代を経て、宋の時代に入ると、仏教は益々栄え、特に禅宗が興隆し、多くの儒者が禅学を学び、また禅宗僧侶が儒学を学んだ。また、「大道無為」を説く老荘学派は、根強く民衆の間に浸透した。

仏教及び老荘学派からの儒教批判は「夫子之言性与天道 不可得而聞也」(『論語』「公治長」第五)とあるように人間の心性、精神の根底についての論述が少ない点に集中した。儒学は日常卑近の布帛菽粟を求める学にすぎず、哲学的根拠なしとする批判に対しては、孟子の「性善説」で補い、「天命之謂性率性之謂道 修道之謂教道也者 不可須臾離也」と説きおこす『中庸』の学説でこたえるようになった。漢唐時代の訓詰注釈主義を越えて、人間の本性に眼を向け、いかなる修行を積めば「君子」たり得るかという方向に進んだ。程伊川(一〇三三~一一〇七)は、「理気二元論」を唱え、宋時代最高の哲学者朱子(一一三〇~一二〇〇)は「居敬窮理」を説き、明代に至って王陽明(一四七二~一五二九)が「致良知」を説いて「学んで聖人に至る」道としての儒学を樹立した。

中国における儒学の変遷は、先秦時代の原始儒学が漢唐時代の訓詰注釈学となり、宋明時代に入って理気心性の学としての朱子学・陽明学となる三期に大別することができる。

朝鮮の儒学

朝鮮においては、高麗についで興った李氏が、明に倣って朱子学を官学とし、盛んに経書を刊行して学問を奨励したから儒学研究が大いに進んだ。学徳ともに高く、朱子の再来と仰がれた李退溪(一五〇一~一五七〇)、李栗谷(一五三六~一五八四)らが出て、朝鮮の思想界は朱子学一色となり、朱子学の全盛期を迎えるに至る。

日本の儒学

日本の儒学は、中国・朝鮮の儒学の動向を受け、影響を受けつつ、日本の伝統思想と融和を図り、独特の方法で摂取発展させて独自の儒学を確立した。

人間の本性を理解し、現世を肯定して現実の社会に倫理道徳を樹立しようとするのが儒学本来の姿であるが、漢・唐の訓詰注釈学を受容した当初は、人間の内面的心情の把握は仏教に譲り、行為の外的規範を得るための経書研究に重点がおかれた。律令時代、儒学研究のため設けられた大学寮においても歴史・詩文を重んずる課程が重視された。

鎌倉時代の儒学

鎌倉時代に入ると、宋に留学する便益を持つ多くの僧侶によって朱子学が伝えられた。朱子の『中庸章句』・『大学章句』をはじめ朱子学関係文献も多数将来されて、我が国の儒学界は一変した。僧堂を中心とする儒学研究は活気を呈し、博学高徳の僧が輩出して経学研究が盛んとなり、詩文においてもいわゆる「五山文学」を形成して文学史上異彩を放つに至る。また、朱子学の「性即理」の理論に対して、王陽明の「心即理」を主張する陽明学も伝わり、人倫道徳の基礎を求める儒学研究が活発となり、優れた儒学者が輩出するに至る。

近世の儒学

近世に入り、武士や僧侶の間に儒学への関心が一段と高まる中で、江戸幕府は「文武弓馬之道専可相嗜事 左文右武古之法也 不可不兼備矣」(「武家諸法度」)と学問を重んじ、儒学研究推進を政策として掲げ、全国諸藩もこれにならったから、寛政時代初期に至るまでに武士はもちろん庶民一般の間にまで儒学が浸透し、指導者の個性や学殖により多くの学派が生まれ、百花燎乱、互いにその・(奸のへんとつくりの間にエの中心線が下に伸びてはらったものが入る)を競うようになった。

その先駆は、藤原惺窩(一五六一~一六一九)である。儒仏一致を説く僧堂儒学に訣別し禅門から分離独立したことにおいて江戸時代の新儒学、日本朱子学の開祖といわれる。惺窩の後をついで幕府に仕え、文教政策樹立の中心となった林羅山(一五八三~一六五七)の門からは、松永尺五(一五九二~一六五七)木下順庵(一六二一~一六九八)新井白石(一六五七~一七二五)室鳩巣(一六五八~一七三四)らが出て朱子学が江戸時代の教学の主流となる基礎が定まった。また別に山崎闇斎(一六一八~一六八二)が土佐南学より出て別派朱子学を立て敬義学派を興して純正朱子学を自負標榜した。寛永年間には、中江藤樹(一六〇八~一六四八)が陽明学を興し、寛文年間には、伊藤仁斎(一六二七~一七〇五)が古義学を主張し、享保初年には、荻生徂徠(一六六六~一七二八)が江戸に農園社を結んで古文辞学を鼓吹した。この学派は、伝統的規範に拘泥せず、性情を重んじ、感情の自然な発露を謳歌したから、当時の世相に迎えられ、享保一〇年(一七二五)ころには一世を風靡した。

この間に、伊物朱王(仁斎・徂徠・朱子・陽明)の長所を折衷する中にこそ古聖賢の真髄を体得し得るとする折衷学派、程朱の性理と漢唐の注疏を検討考証、批判追求して聖人の道を把握しようとする考証学派、儒・仏・道三教の真髄を求め、これらを包摂して新たな理念を樹立すべしと説く独立学派、漢唐の注疏を基本としつつ、宋明の諸注を参考として取り入れようとする古注派等が相ついで興った。百家争鳴、一時に興ったこれら諸学派が、おのおの自説を主張して譲らず、自ら「師儒」を以て任じ、ややもすれば新奇を競って儒学本来の面目を失う傾向が見えてきた。

室鳩巣は、これを憂え「国家百年以来、太平久しく、文化日に開けて師儒世に輩出しけり。其学是非を知らず。ただ程朱を賢く崇信してふるき模範を失わざりしぞ、ひとつの幸とせしに、近きころ、俑作る人(仁斎)ありて始めて一家を立て徒弟を集めしより、老姦(徂徠)いで、其ノ上に立たんと欲し、猖狂の論を肆にして忌憚る事なし。一犬虚に吠れば、群犬これに和するの習なれば、邪説横議世に盛なるこそ理にて侍れ。誠に此道の厄運といふべし」(『駿台雑話』巻一「老学自叙」)と嘆いている。

寛政二年(一七九〇)「近き頃、世上種々新規之説を為し、異学流行、風俗を破り候類有之、全く正学衰微の故」(松平定信諭達)を以て、異学の禁令を発布し、程朱学以外は異学として禁止し、同七年には、異学者の仕進を停止、昌平坂学聞所を官学として諸藩よりの入学を奨励し、経・史・子・集、全般に亘り、重要な漢籍を官板とし、各藩にも版行を奨励した。また、柴野栗山(一七三六~一八〇七)岡田寒泉(一七四〇~一八一六)尾藤二洲(一七四七~一八一三)古賀精里(一七五〇~一八一七)らの俊秀を挙げて幕府の儒官として起用し、教学の刷新、興隆及び朱子学を以て学術思想の統一と綱紀の粛正を図った。

異学の禁

異学の禁令に対しては、江戸ではいわゆる五鬼(家田大峰・山本北山・市川鶴鳴・豊島豊洲・亀田鵬斎)、京都では四大家(皆川淇園・岩垣龍溪・村瀬考亭・佐藤山陰)らが反論して激しい論争が行われた。

異学の禁令は、一応全国諸藩に及び、各藩は俊秀を選んで昌平坂学開所に送り、それらを藩学の教授に任用したから、公には全国の教学は朱子学によって統制された。しかし、朱子学の書が官公藩学の教材として制定せられ、朱子学によって統一されたといっても、他の学派が完全に払拭されたわけではない。松平定信の推挙によって林大学頭家をついだ林述斎は「陽朱陰王」といわれた佐藤一斎を塾頭にしている。述斎・一斎ともに朱子学を宗としたけれども固防頑迷の朱子学者ではなく、包括的・折衷的であった。「古之学者能容人不能容人者 識量浅狭是為小人今之学者見解為累不能容人常人則無見解卻能容人何其倒置爾邪(佐藤一斎『言志耋録』)と説き、異学にも寛容で、一斎門から多くの朱子学者が出たが、また多数の優れた陽明学者を出している。もともと儒学は、人倫道徳の根元を求める学であり、「修己」が基礎であるから経書の理解が第一義であり、各学派共、究極においては同一である。柴野栗山が嘆じたのは「日新月異怪妄訛誕 論語解至于有二十余家道術無紀之甚言之傷心善哉鳩巣室氏曰如与酔人言不可与弁是矣」(「論学弊」)であり、真に異学なりとして列挙排撃したのは、「資質聡明」を売りものにする者の論、「局量卑狭」の者の論、「驕傲僣越」、尊大白処する者の論、「怠惰自便」の者の論であった。(「論学弊」)このような状況であったから異学の禁令は、公には全国にその趣旨がゆきわたったが、民間の私塾にまで強制が及んだわけではない。官学に従う朱子学者と比較的自由な立場の民間の儒学者によって寛政以降も儒学研究は幅広く行われたのである。

伊予の儒学

伊予における儒学の隆替も、全国のそれと軌を一にしてきた。八藩の基礎が確立し、封建体制がゆるぎないものとなってから、幕府の指令が守られ、また、儒学研究は中央の影響を受けて八藩それぞれ特色を持ちつつ、相ついで各学派が伝えられ消長するのである。

中世までは、優れた儒僧の来遊があり、個人として学問の造詣が深い人があらわれても、その人にのみとどまり、学問または文芸の流れとなるには至らなかった。

豫之温泉離垢庵 鉄舟徳済

温泉古今門戸開 淘々澡得幾人来 温泉、古今門戸開く 淘々、澡い得て幾人か来る

法身若是本清浄 不去一塵功大哉 法身 若し是れ、本清浄ならば、一塵を去らざるも功大なる哉

鉄舟(一三三八~一三九二)は下野の人、入元の後、夢想国師の法嗣となり、円通大師の称号を受け、万寿寺、天竜寺に住したいわゆる五山の名僧で、草書にも長じ、伊予を巡錫して漢詩集『閻浮集』に詩をのこしたが、学問的な影響は不明である。

伊予国守護河野通義(一三七〇~一三九四)も好学の武将で次の詩がある。

宝厳寺 河野通義

引節七宝壮厳寺 寺接市中絶俗塵 つえを引く、七宝壮厳の寺 寺は市中に接するも俗塵を絶す

一遍仏名無他事 花開霊鷲嶺頭春 一遍の仏名、他事なし 花は開く霊鷲嶺頭の春

通義はわずか二五年の生涯を終えるのであるが、辞世に「二十余年夢、覚来一剋風 別魂何処去赫々天地中」と詠んでいる。戦乱にあけ暮れる伊予の地に、この学識が普及する余裕はなかった。

慶長の役(韓国「丁酉役」一五九七)に大洲城主藤堂高虎の捕虜として朝鮮刑部員外郎、朱子学者姜沆(一五六七~一六一八)が千余人の俘虜にまじって家族とともに大洲城内に幽閉された。当時、朝鮮半島は、大儒李退溪の朱子学が普及し、朱子学を国学としていた。豊臣秀吉の朝鮮遠征に際し、義節を尚び、義兵に応募して国難に赴く学者が多く、姜沆もその一人であった。大洲より伏見に移され、慶長五年(一六〇〇)春、許されて帰国するのであるが、宋学に傾倒しながら良師なきを卿っていた藤原惺窩と肝胆相照らす仲となり、惺窩のために「是尚記」・「惺斎記」を書き、惺窩の著書『文章達徳綱領』に序文を寄せ四書・五経を浄書して「五経跋」を附し、相互に親しく訪問乃至書簡を交わし問答を重ね、日本の宋学振興と聖学研究に絶大な貢献をするのである。

しかし、大洲幽囚中は、その著『睡隠集』中の第五巻『看羊録』によると、長浜上陸の際、飢餓甚だしく「十歩九顚……渡一川頓臥水中無力不能起」(『看羊録』)状態の時に「岸上有一倭人 急走其家取稷糠茶飲 以饋一家」(同上)の温情に感激したり、また、かつて朝鮮の京城に渡り、弾正に位したこともある出石寺僧快慶和尚に篤く僧礼を以て詩を請われ、異国に捕らわれの身を嘆き、感慨を述べた程度の交渉しかなかった。

錦帳名郎落海東 絶程千里信便風 錦帳名郎、海東に落つ 絶程千里 便風に信す

鳳城消息鯨涛外 鶴髪儀形蝶夢中 鳳城の消息は鯨涛の外 鶴髪の儀形は蝶夢の中

両眼却慙同日月 一心猶記旧鴛鴻 両眼、却て慙ず日月に同じうするを 一心猶記す 旧鴛鴻

江南芳草群鴬乱 倘有飛艎返寓公 江南芳草 群鴬乱れむ 倘し飛煌あれば寓公を返さむ

姜沆自身、大洲脱出のみが念頭を去らず、また伊予の地に姜沆ほどの大儒を受容する素地が整っていなかったともいえよう。

社会が安定し、中央との交流も頻繁となってくると学問に志す者も多くなり、各学派が流入してくる。伊予各藩ともに創設当初は幕府に倣って文教振興政策をとり、藩の封建体制維持強化の理念を儒学に求めたから伊予全域に学問が大いにおこった。

伊予における儒学の興隆には、各藩共に歴代藩主の好学とその積極的な文教推進の政策をあげなければならぬ。

藩政初期には、中央で興った学派がそれぞれ自由に流入した。朱子学・陽明学・古義学・復古学・古文辞学が享保年間までに出揃い、安永・天明年間には、折衷・古注・考証各派が興起した。各藩ともに学派に拘泥せず、優れた儒学者を招き、あるいは自由に師事し、その師儒の道統に基づく儒学々派にのっとり、人倫道徳の樹立をはかり藩体制強化の理念を得ようとした。

松山藩

松山藩においては、松平定行が寛永一二年(一六三五)入部と同時に「侍中法度」を作り、文武の兼備を諭達、以来代々、好学の藩主がでて学問は大いに興った。三代藩主定長は、長谷川正庵に『大学』を講じさせ、自らは、朱子学の要領を簡潔に述べた「白鹿洞書院学規」を書して掲示するなど模範を示し、四代藩主定直は、大高坂芝山を招いて南学を入れ、堀川学派の人材を登用し、大月履斎を招いて崎門学派を導入。七代藩主定功に至っては、幼時、大月履斎門の三戸新兵衛に崎門敬義学を学び、長じて堀川学派の尾崎団次、朱子学派の佐藤勘大夫に学んでいる。八代藩主定静は、三の丸大書院における月三度の経書講義には、堀川学派の松田武右衛門・尾崎団次・丹波収蔵、朱子学派の佐藤道右衛門を任命、また斎宮必簡を招いて蘐園学を導入した。九代藩主定国は、八代将軍吉宗の子田安宗武の二男で松平定信の兄であるが、幼時より折衷学派細井平洲の薫陶を受けた。平洲(一七二八~一八〇一)は尾張の人。中西淡淵(一七〇九~一七五二)に師事、漢唐の伝疏と宋明の性理を折衷して才徳を磨き、京都に出て和歌を職仁親王に学んで奥儀を極めた篤学の師儒であった。寛政異学の禁令が発布されるまでに松山藩では、中央興起の各学派が導入され、それぞれ所を得て盛んに学習されていた。

今治藩

今治藩は、藩祖松平定房が藩士小泉三郎右衛門宣安の推薦により、江島為信(一六三五~一六九五)を寛文八年(一六六八)初禄百石で招き、馬廻役として任用した。為信は、日向飫肥の人。初め、海老原三左衛門と称し代々伊東氏に仕えた家柄で、父内蔵助為頼、母海老原氏の三男として生まれた。後、長左衛門と改称、俳諧に親しみ、山水と号した。幼時より兵書を愛読、明暦元年、二一歳、浪人として浪華に至り、ついで京師に赴き、伊東内膳人道玄亀に太田道漂流兵法を学び、後「時勢の変通を考え、取捨損益して新篇二十巻を著し」(吹揚遺談)名声を博した。江戸在住のころ荻生徂徠(一六六六~一七二八)を知り、その俊敏に期待して相親しんだ。為信の儒学への造詣の深きは、西山宗因の指導に依り、延宝七年(一六七九)法橋兼豊序、聴雨軒跋によって編さん刊行した『山水十百韻』の「儒俳諧」によって知ることができる(資料編文学一二五頁参照)。為信は、定房・定時・定陳三代に仕え、五百石・家老に任ぜられた。晩年、失明したが、門人佐々一正・多劫綱一・成瀬正辰・松原友行・町田武生・岡本親因等に分担させ、初学者のため兵書七書(孫子・呉子・司馬法・尉繚子・三略・六韜・李衛公開対)の解説書『七書近耳抄』を刊行し、また「行儀長歌」・「武具短歌」を作って士家の児童を激励した。

脇屋刑部卿義助の墓所荒廃を嘆き、藩士町野弾右衛門政貞・首藤又右衛門俊重らと相図って修復し、『新田系譜』(一巻)をつくり、巻後に自作の詩を賦して国分寺に奉納し石灯龍二基を建てた。

賦新田系譜作後 江島為信

藜杖吟行石径幽 林巒雲水幾春秋

藜杖、吟行すれば石径 幽なり 林巒雲水 幾春秋

当時遺跡莫人訪 蕭颯松風土一丘

当時の遺跡、人の訪う莫し 蕭颯たり、松風、土一丘

為信は、好学の藩主三代の知遇信任を得て、誠意奉仕すること二八年に及び、今治藩文教振興の基礎を確立した。為信の病大切の時、三代藩主定陳は、幕府侍医奥山立庵を派し、自ら病床に臨んで慰撫し、為信も亦、戸板に乗って伺候し「未有涓埃答君恩」不幸にして二竪(病魔)に斃れることを謝し、法然として涙下り、剛直の用人岡部太右衛門直明を推挙したことは、君臣水魚の交わりの美談であろう。

辞 世 江島為信

寸衷誰愬是青天 勲績未成恨百千

寸衷 誰にか愬えん、是れ青天に 勲績いまだ成らず、恨百千

骸骨雖埋泉下土 忠心義膽在君辺

骸骨 泉下の土に埋むと雖も 忠心義膽は、君辺にあり

三代藩主定陳は、自ら『大学』・『論語』を講じ、側近諸役人に聴聞させるほどの好学の藩主で、江島為信には『三略』等兵書を、橘三右衛門信良には『論語』を講じさせ諸役人に聴講させて学問を奨励した。

四代藩主定基も好学の藩主で自ら『孟子』を講ずるほどで、詩作にも長じていた。定基の一詩を掲げよう。

余一日過豫封内浄寂寺前 時寺主隨転道人

余、一日、豫の封内浄寂寺前を過る。時に寺主隨転道人

裁一詩呈之 句中用廉叔度故事祝 余吟賞

一詩を裁りて之を呈す。句中廉叔度の故事を用いて祝す。

餘 聊歩厥韻投之

余、吟賞の餘、聊か厥の韻に歩して之を投ず

遙見寺門勝事多 長年短日静中過

遙かに見る寺門勝事多しと 長年、短日 静中に過ごす

少時駐駕聴流水 恰是祖宗証道歌

少時 駕を駐めて流水を聴けば 恰も是れ祖宗証道の歌

鼓蔬節気 聊濾寸衷 蔬筍の気を鼓して聊か寸衷を攄ぶ(浄寂寺二世隨転軌幽)

風流曲駕興猶多 当以何語長者過

風流、駕を曲げて興猶多し 当に長者の過るに何を以て語るべけん

因喜賢君恩沢潤 萬民抃野太平歌

賢君が恩沢の潤を喜ぶに因りて 萬民、野を抃って太平を歌わん

その後、今治藩の文教は、一時低迷するのであるが、崎門学派が導入されて再び活気を呈するに至る。崎門学派、宅門、石王塞軒高弟山田静斎に学んだ長野恭度らが藩校克明館の教授となって文教の復興に寄与した。

また別に崎門学佐藤直方系の稲葉黙斎門、奥平棲遅庵が賓師として招かれ、さらに崎門浅見綱斎に私淑する者もあり、今治藩では崎門学派が盛んにとり入れられた。

西条藩

西条藩は、紀伊藩主松平頼宣の二男頼純が藩祖となり、政治・経済・文化全般にわたり宗家と不離一体となり、密接な関係をもって発展してきた。二代藩主頼致は紀州徳川家をつぎ、三代藩主頼渡に至って蘐園学派三傑の一人と称された山井崑崙を紀州より招き江戸藩邸の督学とした。崑崙が師物徂徠の指示により、足利学校の経書を考証し『七経孟子考文』三二巻の大著を藩主に献上するに及び、それまで文字を卑み、詩賦を第二義とする紀州藩儒官蔭山元質(一六六九~一七三二)の仁斎学にかわり、紀州・西条両藩とも、復古学・古文辞学が興隆する。

五代藩主頼淳は、頼致の第二子で、後紀州家に入り、治貞と改称、名君の誉れ高い好学の藩主であるが、幼時折衷学派細井平洲(一七二八~一八〇一)の薫陶を受けた。平洲は多くの大名家から招かれたが、西条侯に招聘されたのが最初である。或年、宇治の黄檗山の唐僧が江戸に来ていた時、頼淳が対談することとなり、通辞として平洲を招いたのが機縁である。平洲は、延享二年(一七四五)一八歳の時、長崎に遊び、滞在三か年間、唐人に接して華音を修得していた。「甚三郎(平洲)へ経書之講釈被仰付、月々三八之日取に罷出候筈に候間、御家中の面々志次第、頭役より末々之者迄も、御用御番之外は勝手次第罷出承可申候」(『南紀徳川史』十五)とあるように、宝暦中期から毎月六回、三と八のつく日毎に西条藩江戸上屋敷へ出張教授を命ぜられている。平洲の西条藩邸呪懇の様子は、次の詩からも推測することができる。

三日陪西条侯宴 分韻 三日、西条侯の宴に陪す 分韻

高筵三日会 杯泛緑池瀾 高筵 三日の会 杯は緑池の瀾に泛ぶ

弱柳垂瑶瑟 飛花点玉盤 弱柳は瑶瑟に垂れ 飛花は玉盤に点ず

形忘冠冕貴 恩接布衣歓 形は冠冕の貴きを忘れ 恩は布衣の歓びに接る

竊扑依歌調 何知宴楽闌 竊に扑つは歌調による 何ぞ知らん 宴楽、闌なるを

陪西条侯宴得連字 西条侯の宴に陪し、連字を得たり

宗戚華堂宴 金樽酒若泉 宗戚華堂の宴 金樽、酒は泉むが若し

遶梁歌曲響 当宴舞衣連 梁を遶りて歌曲響き 宴に当りて舞衣連なる

月上珠簾露 風生緑竹烟 月は上る 珠簾の露 風は生ず緑竹の烟

長観君子意 豈楽接群賢 長に観る君子の意 豈楽 群賢に接す

(細井平洲『嚶鳴館詩集』)

小松藩

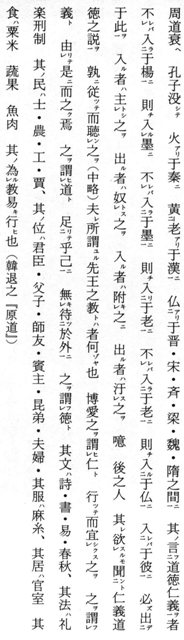

小松藩は、寛永一三年(一六三六)西条藩一 柳氏二代藩主直重の実弟直頼が一万石を分封せられたのを起源とする。二代小松藩主直治は、学問を好み、林羅山の門弟宮城春意を賓師として招聘した。春意は、寛文~享保ころの人であるが、生没年は未詳である。江戸の人で本名は孚、字は伯実。師羅山の神道説「神道ハ即理也。万事ハ理ノ外ニアラズ。理ハ自然ノ真実ナリ。(中略)古今ノ間移易、時節到来ハ是又定常ノ理ノ外ナランヤ。此ノ理ヲ知ヲ神道トス」(羅山著『神道伝授』六十七「神理受用事」)と説く朱子学に基づく「理当心地神道」を継承した。著書に『神道大意演義』・『大祓浅説』がある。

余、昔シ、一柳山城大守直治ノ佳招ニ応ジテ、予州小松ニ赴キ論語并ニ古文真宝ヲ講談ス。直治ノ采邑ニ高賀茂大明社ノ社アリ。其ノ神主ヲ陸奥守藤原重富ト云フ。重富、直治ノ命ニ依テ余ガ旅舘二来テ神道ヲ聴ク

(『大祓浅説』写真3参照)

三代藩主頼徳は、蝶庵と号し、学を好み、経史に通じ、老荘・仏教にも造詣が深く、書道においては、三〇〇諸侯中随一と称された。五代藩主頼寿は、文教振興に特に意を用い、竹鼻正修を抜擢して崎門学派山田静斎に学ばせ政教両面に重用する等、学問を奨励したから、天明年間に至るまでに崎門学派が盛んであった。

川之江方面の民間には、堀川学、徂徠学が早くから相当に浸透していたことが尾藤二洲の著書・書簡等から伺うことができる。二洲の里師は、儒医宇田川楊軒(一七三五~一七九三)であるが、「先生少孤勒于家学 長游京師 学于香川氏 盍家学所自也」(『静寄軒集』十四「宇処士墓碣銘」)とあるように楊軒は家学として父の毅斎が学んだ香川氏に師事した。香川氏とは、香川修庵(一六八三~一七五五)のことで医学を後藤艮山に学び儒学を伊藤仁斎に学んで「聖道医術一其本而無二致」といい儒医一本論を主張した人である。したがって楊軒は、仁斎の堀川塾出身の古義学派である。しかし、楊軒は「宇氏(楊軒)はもとより物氏(徂徠)崇信の義に候へば流儀違いは其の筈のこと」(二洲書簡)とあるように荻生徂徠の古文辞学に心酔していた。楊軒は「一郷以為称首…延請日広 声名遂盛于南州」(宇処士墓碣銘)と郷党から慕われ、二洲はじめ多くの人々が楊軒に師事したから、徂徠の蘐園学派が東予の民間に広範囲に浸透普及した。なお、川之江から香川修庵に学んだ人に今井雲溪がいる。

また二洲が少年時代に親しんだ藤村直香(一七二二~一七八七)合田彊(一七二三~一七七三)は讃岐和田浜(香川県三豊郡)の人であるが、合田彊は京都に上り、並河天民に学んだ人である。天民は、堀川塾に学びながら仁斎と離れて別に独自の道を拓いた人である。藤村・合田二氏は国は異なるとぱいえ民間人の子弟らに相当の影響を与えたものと思われる。

異学禁令発布までの東予地域は、各学派が相ついで伝播流行した。特に古義学・徂徠学の興隆が顕著であった。

大洲藩

大洲・新谷両藩の学統は、藩祖光泰が慶長の役に常に懐中にして愛読した『朝鮮本論語孟子』をもたらせたことに始まる。

光泰よく片鎌の鎗に達す。又、道に志て論語孟子の二書を読む。片鎌の鎗・着する具足井論孟の二書、子孫伝えて秘蔵す。冑、大刀の疵あり。論孟の二書、朝鮮本なり。常に懐中し、手なれたる故、家臣朝鮮より携え帰るといふ。論孟二書の箱外題は、貞泰手蹟なりといふ。

(『続々群書類従』第三「加藤光泰貞泰軍功記」)

『曹溪院行状記』にも同様の事が記載され、大洲地区文教の淵源が藩祖の好学に基づくことを示している。以来大洲・新谷藩ともに代々の藩主が積極的に学問を奨励したので文運は大いに興った。特に大洲藩二代藩主加藤泰興の庇護を受けて中江藤樹を始祖とする陽明学の興隆は、大洲・新谷藩内全域に好学の気風をおこす基礎を作った。

泰興は、陽山祖全禅師に帰依し米子藩主時代、多くの禅寺を建立した父貞泰の影響を受けて深く仏教に関心を寄せ、明暦二年(一六五六)盤珪禅師を招聘し、如法寺を建立、参禅して修行を積んだ。爾来、代々の藩公が尊崇庇護したから如法寺を中心とする仏教信仰は深く領民に浸透した。

示月窓公問槍術 盤珪永琢

大用現前無軌則 当機不譲不超時

大いに現前に用ふるに軌則なし 当機、譲らず時を超へず

放収進退絶思議 可謂愜心施四肢

放に進退を収め、思議を絶すれば 愜心、四肢に施ると謂ふ可し

示一儒士

従来大道無真俗 儒釈帰根絶異同

従来 大道 真俗無し 儒釈も根に帰すれば異同を絶す

直徹語言文字外 順行逆歩起清風

直ちに語言文字の外に徹し 順行も逆歩も清風を起さん

示衆

心隨萬境不生滅 古聖讃之曰坐禅

心は萬境に隨って生滅せず 古聖これを讃えて坐禅と曰えり

昧者破蒲団待悟 恰如欲作鏡磨甎

昧者蒲団を破りて悟を待つ 恰も鏡を作らんと欲して甎を磨くに如り

大洲・新谷両領民の間に盤珪に帰依する者相つぎ「琢之化布伊予二十年 家々絵像像晨供養」(『続日本高僧伝』)といわれるほど武家・庶民を問わず入信者が多くなり、領民の教化に深い影響を与えた。泰興の世子泰義は、美作守に叙任、父泰興と交替で参勤、帰城して藩政を見、将来を嘱目されながら父に先立って没するのであるが、程朱学は、林鵞峰に、陽明学は泰興によって特別に付げられた藤樹直門の瀧五左衛門貞吉、田辺仁右衛門相秀、山田見陽に学び、江戸藩邸へは山崎闇斎をしばしば招いて敬義学を学んでいる。後、さらに崎門学派のうち宅門三傑の筆頭と仰がれた大儒石王塞軒を迎え、政務にも参画させたので大洲領内の崎門学派は大いに興った。(宅門三傑は、闇斎門三宅尚斎高弟久米訂斎・井沢灌園・石王塞軒をいう)

泰義のこのような学派に拘泥せぬ学問研究の風潮が、大洲地方において一派にかたよらず、解放的に「道」を追求してやまぬ独得の学風を生む誘因となるのである。

大洲藩三代藩主泰恒は、林鵞峰・鳳岡父子・人見竹洞(鵞峰門、一六二八~一六九六)に朱子学を学び、四代藩主泰統は、鵞峰・鳳岡及び水戸藩儒朱水舜門人見懋斎(一六三八~一六九六)の薫陶を受け、石王塞軒に敬義学を学んだ。五代藩主泰温は、朱子学を津藩藤堂家江戸藩邸督学佐善雪渓(一六五六~一七四五)に陽明学を三輪執斎(一六六九~一七四四)に学んだ。泰温は、陽明学による文教の振興と道義の確立・士気の高揚を図ろうとして、三輪執斎を大洲に招聘しようとしたが、執斎、時に六四歳。宿疾の痰咳が昂じ、下谷泉橋の北詰に陽明学伝道教科の本拠として開いた明倫堂も下谷二長町の四男為之丞の家敷内に移さざるを得なくなっていたので、高弟川田雄琴(一六八四~一七六〇)を推挙した。

享保一七年(一七三二)執斎の病床を訪うた雄琴は、陽明学を予州に興起せよと王陽明の肖像と藤樹の真蹟を授けられ、命に替えてと師命を承諾し、一三歳の長男資哲を伴って着任、同年七月一一日、「以王陽明学被召出」三拾人扶持を給される辞令を受けた。享保一七年七月は、大飢饉の徴候が兆しはじめたころであり、やがて秋の終わりから未曽有の大飢饉が到来する不安の年であり、城下の大火災も重なり、学問振興には極めて悪い条件が重なっていた。しかし、雄琴の深い学識と至誠を込めた講学教化と藩主・重臣・領民一般の尚学の気風により、やがて止善書院明倫堂も建立され、陽明学は大洲地域に隆盛を極めるに至る。川田家は雄琴、その子資哲、孫資始、資敬兄弟に至るまで明倫堂教授として文教振興に誠意を尽くし、代々藩主の信認を得て琴門陽明学は藩学として領内に隈なく浸透普及した。

大洲藩一〇代藩主泰済は、幼時、松平定信の薫陶を受け、学派に拘泥せず、広く諸学を追求して学問の真髄に迫ろうとした。陽明学を川田資敬に、朱子学を尾藤二洲に、敬義学を周布村の吉元平太に神道を常磐井守貫に学んだ。また、明倫堂教授、朱子学者安川右仲の後任に陽明学者松岡清渓を登用する等学派にかたよることはなかった。泰済の諸学志向の精神は、大洲藩学の基潮となるのである。

泰済の偉業の一つに『韓魏公集』の校訂刊行がある。『韓魏公集』は、別名『安陽集』ともいい、宋の安陽の人韓琦(一〇〇八~一〇七五)の撰。詩一〇巻以下序、記等合計詩文三八巻。泰済没後、泰幹が一七冊に製本刊行した。

寛政異学の禁令を指令した松平定信の薫陶を受けて成長した泰済であったが、儒学の目的を信じて諸学を傾らず志向する真の学問尊重の精神を崩すことはなかった。この学問的な姿勢は、いわゆる折衷学派の説とは異なり、自主的な内面の再構成が働いて実践的に「修己」の道徳を把握するに至る。したがって寛容・包括的で、諸学を自己の本心を磨くために受容するから頑固一徹の排他主義の弊に陥ることはない。

大洲陽明学中興の祖と仰がれる川田雄琴の思想自体排他的ではない。雄琴の旧師梁田蛻巌(一六七二ー一七五七)は、林鵞峰門人見鶴山(一六二〇~一六八八)に師事した朱子学者であるが、敬義学・神道・禅学に通じた幅広い学識豊かな人で「宣聖ノ学、東方ノ道、乾毒ノ教、鼎足シテ相悖ラズ」と主張して学派拘泥を戒めていた。

雑 詠 蛻巌 梁田邦美

道学先生迷道学 風流才子酔風流 道学先生は道学に迷い 風流才子は風流に酔う

山鐘驚破二家夢 満壑雲収月満楼 山鐘、驚破す二家の夢 満壑 雲収まりて月、楼に満つ

同

痴猿煩臂水中月 瞎馬信蹄崖畔花 痴猿、臂を煩わす水中の月 瞎馬 蹄に信す崖畔の花

寄語空門諸慧衲 莫将猿馬誤生涯 寄語す 空門の諸慧衲 猿馬を将ちて生涯を誤ること莫れ

雄琴生涯の師、三輪執斎も固柄な陽明学者ではない。「周程朱王 皆古之賢聖也 吾豈敢軽取捨之乎(中略)聞苟有能成一徳 則不弁朱王 不択老仏 必執弟子之礼 往相見 以為吾進学之助矣」(『執斎先生雑著』「送魚住静安序」)と述べ、朱子学・老荘・仏を極端に排撃するのではなく、修己のため受容する事を明確にしている。

雄琴も朱子をとなえ「朱子ノ才徳ノスグレタル、学ノ広キ、気魄ノ大ナル マタ諸賢ノ非所及」(『琴卿集』)その著『学談敗鼓』に理学・心学を論じ、空論を排し、修己の根本に立脚することの重要性を述べている。

二代藩主泰興以来の意欲的な諸学受容は、泰済の代に及んで異学禁止令布達後も崩れることはなかった。琴門陽明学の学統をつぐ松岡清溪を信認して昌平黌出身朱子学者安川右仲の後任として明倫堂教授に任じ、御側役頭をも務めさせている。清溪の学統を守り、明倫堂教授となって文政期大洲地方最高の大儒と仰がれ、幾多の俊秀を育てた山田東海(一七八七~一八四七)も、君命により昌平黌に入り、古賀精里に学んで嘱望された朱子学派の系統に入るのであろうが、『本朝通鑑』三一〇巻の校訂加点、その著書『山亭集』(漢詩選集)、『春秋命暦序温故』、『蓮如上人御文章五帖一部播之文』、『悉曇摩多体文』等を見る時、儒学、仏教、音韻、暦学等にわたり学殖は極めて広く深いことがわかる。『山亭集』は文政七年(一八二四)七月一六日稿成ったのであるが、序文に「門人山田久章」(松岡清渓門人)と署名し、清溪作二首を掲げている。君臣水魚和楽の交わりを見よう。

君侯嘗優養老之礼数 先生乃作詩云 君侯嘗て養老の礼数を優くしたまう。先生乃ち詩を作りて云らく

喜見仁風及野人 謳歌能楽艶陽春 喜び見る 仁風の野人に及きを 謳歌して能く楽しむ艶陽の春

何図白髪残生者 逢値君恩雨露新 何ぞ図らん 白髪残生の者逢値す 君恩 雨露の新たなるに

大洲市、椎の森西方寺に遺る東海の辞世を掲げよう。真に儒学に徹し、儒者の使命を果たし得た安らぎがある。

辞 世

擲去人間事 泰然待命終 擲去す 人間の事 泰然として命終を待つ

無為清浄楽 方寸等虚空 無為 清浄の楽方寸は虚空に等し

わがことはをはりにけりないまこそはこころやすくもいこふべきなり

(西方寺「墓碑銘」)

文化一二年(一八一五)五月、泰済の用人保積正厚は、大洲地方に伝わる藤樹関係の口碑伝説を収集して『藤樹先生別伝』を作り、林大学頭家の塾長佐藤一斎に贈っている。一斎は、朱子学者で、後、昌平黌教授に就任するのであるが、陽明学にも深い関心を寄せ「陽朱陰王」と評された人である。

文政七年(一八二四)三月、泰済は、藤樹景慕の余り、藤樹先生直系の裔孫を見出して家臣に復させようとし、「湖西有姓中江者」ば尋ね、藤樹の孫藤介以来召抱えられた「属対藩細詢」(『湖学紀聞』)努力をしている。不調に終わったとはいえ、藩主泰済の学問に対する真摯な姿を見ることができる。泰済・松岡清渓・安川右仲・山田東海らは、大洲藩学の典型であり「大洲明倫堂学派」ともいうべき独得の学風の担当推進者であった。これらの人に続いて好学の士が輩出し、或いは昌平黌に入り、或いは徂徠学の大儒でありながら「我学問ヲスルハ古人ノ為ニ非ズ。唯己ガ身ノ為ニスルナリ。故ニ聖人ノ吉ト雖モ己ガ身ニ於テ切ナラザルコトハ之ヲ除キ、諸子百家ノ言タリトモ己ニ益アル事ハ之ヲ取ル。其ノ弟子ヲ教フルハ亦カクノ如シ」(『夜雨寮筆記』)と標榜して「咸宜園」塾に門弟を指導した広瀬淡窓・旭荘兄弟に師事する者、或いは佐藤一斎・大橋訥庵の門に学ぶ者、姫路藩儒諸葛艮山に学ぶ者、大阪篠崎小竹の梅花社に学ぶ者、近藤篤山・南海父子に学ぶ者等、多彩を極めて大洲文教は興隆し、ひいては、幕末勤王思想の振興、洋学の発展の基礎をつくったといえよう。

新谷藩

新谷藩も直泰入部以来、家老はじめ多くの分付藩士は藤樹直門で、陽明学を以て藩学の基礎がたてられ、宗藩、大洲藩とほぼ同様の文教の興隆をみた。天明三年(一七八三)六代藩主泰賢の時に藩校求道軒が創設された。教授として讃岐の吉本某が招聘され、文化四年(一八〇七)には外山繁太郎が招かれたとあるが詳細不明である。

七代藩主泰儔は、月、二、三回ずつ松岡清溪を招いている。八代藩主泰理は、一七歳で家督を相続したが、文教振興には極めて熱心で藩校求道軒を中興し、児玉暉山(一八〇三~一八五五)を挙げて教授とした。暉山は、幼名善太郎、通称は海蔵、助蔵、後、堅蔵、清徳。字は挙之、別号は沙山。江戸藩邸詰の時に古賀どう庵に程朱学を修め、帰藩後、近藤篤山に師事して朱子学の蘊奥を極め、求道軒教授兼藩主侍読を務め、同門の佐礼谷村庄屋鷹尾吉循 (一八二六~一八九三)と協力して社会教育にも尽瘁し、求道軒学派ともいうべき醇厚の新谷藩学の基礎を築いた。新谷藩の教学は、大洲藩と同様、学派に拘泥せず、自己の課題解決のため、自主的に各学派を吸収した点が特徴で、寛政異学禁令布達後も、藤樹学の道統が潜在的に根強く浸透しており、その上に師儒山田東海の独自の朱子学研究に基づく指導の普及と儒教哲学の根本を具体的、実践的に把握して伊予聖人と称えられた近藤篤山の強い影響の中に確立されたものと思われる。その代表的な人として宇都宮龍山(一八〇三~一八八六)を挙げることができよう。山田東海に学び、江戸に出て諸子百家の書渉猟せざるなしといわれた古賀どう庵に師事、さらに駿河の音韻学者で『孟浪俚言』を著し、徂徠の名著『政談』と比肩し得るとの令名をはせた山梨稲川(一七七一~一八二六)にも就き、近藤篤山の強い感化を受けた。後に三原藩に招かれ、糸崎港を開き、また私塾を開いて教育に専念した。醇儒と称えられる詩がある。

寄贈近藤篤山翁副 以家兄所製新茗 近藤篤山翁に寄せ贈る副ふるに家兄製する所の新茗を以てす

謁君春尽日 帰家小満天 君に謁したるは春尽くるの日 家に帰りたるは小満の天なりき

家兄与家母 相迎意欣然 家兄と家母と 相迎えて意 欣然たり

兄曰先穀雨 采茶於南園 兄曰く 穀雨に先だちて 茶を南園に采らむと

母曰焙已畢 竢汝欲同煎 母曰く焙じて已に畢れり 汝を竢って煎ることを同じうせんと欲すと

膝下置小鼎 竹裡汲清泉 膝下 小鼎を置き 竹裡 清泉を汲む

雖曰非名品 芳烈勝菟川 名品に非ずと日うと雖も 芳烈なることは菟川に勝れたり

当君静坐時 可以破睡眠 君が静坐の時に当たりては 睡眠を破るべく

当君講周易 可以潤燥唇 君が周易を講ずるに当たりては 燥ける唇を潤すべし

愚悃忘不躾 寄餉充献芹 愚梱 腆がらざるを忘るるも 餉に寄りて献芹に充つ

君幸烹且啜 母兄心乃安 君 幸いに烹、且つ啜られよ 母兄の心乃ち安からん

家族の団欒を大切にする心、孝心、師を景慕する心、これらを育てることが儒学本来の要諦であろう。

幕末小藩の土ながら大藩の中に交わって勤王家として縦横に活躍した香渡晋(一八三〇~一九〇二)も新谷藩学の典型的な具現者といえよう。児玉暉山に師事、ついで藩命により近藤南海に就学、江戸に出て「陽朱陰王」と称された佐藤一斎に「死生観」(『言志録』一三二~一三九等)「自己確立の仕方」を問い、大橋訥庵に「程朱之説は平易着実、陽明之説は高妙直捷 此が正邪之分途」と朱陸朱王同帰から朱子の窮理説に絶対の信を置くまでに至る苦闘の中から真実の学統を選ぶことを学び、経史に通暁して権威に屈せぬ信念を得ることを藤森天山に教えられ、さらに古賀どう庵・諸葛艮軒を訪うなど諸学をたずねて帰藩して求道軒に子弟を教え、また藩主の侍読となって藩学を指導して「闔郷之人莫不宣仰其徳」(法眼寺「墓碑銘」)と称された。求道軒学派の一典型である。

宇和島藩

宇和島藩においては、藩祖秀宗が藤原惺窩門の三宅寄斎(一五八〇~一六四九)に古注学を学んだ。寄斎は、本名は島、字は亡羊、通称は玄蕃、別号を江南、野水翁といい、父は豊臣秀吉に仕えた泉州堺五奉行の一人であった。独学よく漢唐の注疏を学び、藤原惺窩と交情最も厚く、一九歳年下の寄斎を惺窩は「謙厚の君子」と呼んで愛敬した。その徳行と学識により「醇儒」と称され、後陽成上皇、御水尾天皇に学を講じ、諸大名・公卿らの篤い尊信を受けていた。二代宗利も好学の藩主で、惺窩門四天王の一人那波活所高弟江村訥斎 (一六二三~一六七三)を招いた。訥斎、名は宗流、字は若水、別号は節斎、朱子学を堅く信じ堅剛の師儒と称された剛斎の長男で『后山詩集』・『排悶集』等優れた詩文集も遺している。三代藩主宗贇は林大学頭三代鳳岡と親しく好学の藩主で元禄一六年(一七〇三)には『靖献遺言』を著して令名一世に高い崎門学派浅見絅斎の高弟高木何及(一六七三~一七四五)を江戸藩邸提学とした。何及は和州藩医高木道安の子で、本名は甚平、諱は行法、別号を可及毅斎といった。四代藩主村年の師傅を務め、五代藩主村侯の養育にもあたった。何及の嫡孫に寄せた村候の詩がある。

与高木少年 高木少年に与う

掌珠始見邸園中 正似奇才祖父風 掌珠 始めて見る邸園の中 正に奇才は 祖父の風に似たり

従此青雲能附鳳 千秋依旧住梧桐 此れより青雲、能く鳳につき 千秋、旧に依りて梧桐に住まむ

村候は林大学頭鳳岡と親しく交わりを結び学を問い、詩文を贈答した。

林祭酒応請贈白扇 林祭酒の請に応じて白扇を贈る

白扇相投翰墨林 只今方識古情深 白扇 相投ず 翰墨の林 只今 方に識る古情の深きを

縦令秋日涼風至 猶恐難成團扇吟 縦令 秋日 涼風至るとも 猶 成し難きを恐る團扇の吟

呈林祭酒 林祭酒に呈す

春雨相逢翰墨林 只今相見更披襟 春雨 相逢う 翰墨の林 只今相見えて更に襟を披く

郢中唯有論文興 従此須成白雪吟 郢中 唯有り 論文の興 此れより須く白雪の吟を成すべし

仏教にも関心が深く、諸寺を訪問したが、檀那寺の東禅寺住職萬庵と親しく、よく訪問した。

春日遊東禅寺 春日 東禅寺に遊ぶ

城南蕭寺大江辺 紺苑桃花紅欲燃 城南の蕭寺 大江の辺 紺苑の桃花 紅燃えんと欲す

惟有春風吹石燈 梵鐘偏響夕陽前 惟 春風の石燈を吹く有りて梵鐘 偏に響く 夕陽の前

村候は、詩文を荻生徂徠の高弟服部南郭(一六八三~一七五九)に学んだ。江村北海が「蓋徂徠没後 物門之学 分而為二 経義推春台 詩文推南郭」(『日本詩史』四巻)といわれるように南郭は、太宰春臺と並ぶ蘐園の二大家であるが、春臺が徂徠の経学の正統な後継者を以て自任したのに対し、全く経学に関する書物を著さず、蘐園社中第一等の学殖を有しながら徂徠の詩文創作という芸術面のみ継承して柳沢吉保に抱えられた。

村候の南郭を敬うことは極めて篤かった。

呈南郭先生 南郭先生に呈す

久聞風彩望偏開 此日園中命駕来 久しく聞く 風彩 偏に開くを望むと 此日園中駕を命じて来る

正似龍門千載会 非君誰比李鷹才 正しく龍門千載の会に似たり君に非ざるよりは誰か李鷹の才に比せん

南郭は宝暦九年六月二一日、七七歳で没するのであるが、会葬する者一三〇人余、諸侯の代香や旗本も多く参列した。村候は二〇八字に亘る長文の祭文を献じて弔意を表した。その中で「譬諸小星 三五在東 乃至先生如日方中 著述比興 絶大文雄 能嗣物子 四方靡風 維名之伝 豈因千駟 窮愈精業 亦祇 以異肥遯大隠 丘園養志 巍々厥徳 喬嶽是類 豈唯信人 仰天無愧」と称えている。(『楽山文集』)

村候はまた、南郭の跡を嗣いた女婿服部仲英(一七一四~一七六七)を庇護激励して「与服仲英」の温情溢れる書簡を与えて親交を結び、幼少より徂徠に従い、一七歳、明を失いながら六朝・唐・明大家の名詩を諧んじ、詩文創作によく南郭と並び称された高野蘭亭(一七〇四~一七五七)らとも交わりを結び切磋、研鑽に励んだ。

宇和島浄満寺第六世住職月海和尚(一七二六~一七八九)も村候の研学の友としてしばしば城中に召された。学徳兼備の上、一歳違いの年齢の近さもあろう。月海は豊後佐伯(現大分県)生まれ。宝暦二年(一七五二)の晋山である。

逸 題 月 海 逸 題 月 海

不待龍華発 来遊仙界春 龍華を待たずして発し 来り遊ぶ 仙界の春

長汀風月好 知己即何人 長汀、風月 好し 知己 即ち 何人ならん

家中藩士の教育には堀河学派を選んだ。伊藤仁斎には五人の男子がいて東涯(原蔵)梅宇(重蔵)介亭(正蔵)竹里(平蔵)蘭嵎(才蔵)それぞれ儒をもって一家をなしたが、「伊藤の首尾蔵」と長男と末子が呼ばれ、最も優れていた。村候は末子の蘭嵎を招聘しようとしたが、蘭嵎は享保一六年(一七三一)紀州家に出仕していたので、蘭嵎の推挙する安藤陽州(一七一八~一七八三)を招いた。陽州は讃岐生まれで、本名は謙之、後に知冬と改称、字は貞卿、通称は満蔵、別号は依中。堀川塾に学ぶこと一二年。東涯・蘭嵎に師事して古義学の蘊奥をきわめていた。延享四年(一七四七)宇和島に来り、藩校内徳館教授となり、学政を司った。陽州は、子弟を教授するかたわら、明和九年(一七七二)七月『日本大典』一〇巻を著して我が国の律令制度を明らかにした。陽州畢生の大事業で、権大納言源信通は序文で「憲章文物燦然可見」と激賞した。

藩主村候の陽州に対する情誼と信任は絶対であった。『楽山文集』に次の詩がある。

留別 安藤知冬 村 候

垂楊頻綰大江頭 垂楊 頻りに綰る 大江の頭

欸乃楼船去豫州 欸乃 楼船 豫州を去る

遙指関山幾千里 遥かに指す 関山 幾千里

故人故国惜離憂 故人故国 離憂を惜む

延享二年(一七四五)、村候は藤好南阜(一七二〇~一七九三)に命じて堀川塾に入塾させていたが、宝暦元年(一七五一)帰藩を命じ、藩校内徳館教授に任じて陽州を補佐させた。南阜は誠実篤学の士で鋭意その任を果たしたので堀川学が宇和島藩学の主流をなすに至った。しかし、京都の望楠書院に入って崎門浅見綱斎・若林強斎の学統を嗣ぐ西依成斎に学んだ安藤毅軒(陽州息、一七五九~一八一一)、江戸麴溪書院に入って服部栗斎に師事して帰藩した都築鳳栖(一七六八~一八四一)らが相ついで内徳館教授となり、藩学を指導したので、崎門学派も盛んに学習され、また占文辞学派も底流として根強く残っていた。

六代藩主村寿は、父村候の志をついで藩校を拡張して校名を敷教館と改称し、下級武士にまで教科書等の貸付を行い、就学を奨励した。このころ頼春水に師事した桑折桂園(一七六一~一八三一)が家老職にあり、尾藤二洲に学んだ岡研水(生没未詳)が藩学事御用掛として江戸邸に居り、寛政異学禁令発布後帰藩して藩学教授を務め、禁令に基づき朱子学の確立に努力を続け、やがて宇和島藩学は朱子学一色となってゆく。後、文政二年(一八一九)一二月一九日には敷教館を改称して明倫館とし、伊予聖人近藤篤山に師事した奥山鳳鳴(一七九三~一八三九)金子篁陵(一八〇六~一八五〇)都築燧洋(一七九五ー一八六二)等が藩の儒官となり文教は興隆する。

宇和島藩が異学禁令発布後、躊躇することなく、直ちに朱子学に転換したのは、頼春水に学んだ藩主一族でありながら家老職にあった桑折桂園と尾藤二洲に学んだ岡研水の強力な進言によるものである。

岡研水、本名は鼎、鼎信。本名は定太郎。字は織衛。藩御馬役の父に随い、大阪に住んで頼春水に師事、次いで京都に出て堀川塾に入り、伊藤仁斎孫、伊藤東所に古義学を学び、再び大阪に帰り、二洲塾に入った。この時春水も塾を開いており、二洲と春水は、片山北海の「混沌社」の同門で、ともに朱子学を研鑽し合った仲であり、後には、春水の妻梅しの妹梅月が二洲の後配となり、春水は二洲の襟兄となるほどであったから両者の門弟は、互いに交流して両師の講義を聴くことができた。研水の二洲を景慕する心は極めて篤かったことは、その著『話児録』(巻三)にあきらかである。異学の禁令が発布されると賛否両論が出て激しく相論争したが、異学禁令に最も理論的に果敢に反論し批判を加えたのは、江戸貝坂に家塾雄風館を営み、名古屋藩儒官も務めた冢田大峯(一七四五~一八三二)であった。大峯は信濃善光寺大勧進兼医師冢田旭嶺の六男で、父は室鳩巣・新井白石に学んだ朱子学者であったから最初は朱子学に傾倒していた。長じて和学を賀茂真淵に学び、儒学を折衷学派細井平洲の塾で学ぶうち、古注を尊重すべきことを自覚し、また、儒学の道とは「修己・治人」であるから、儒者は常に諸藩の賓師として迎えられ、「治安之道」を講ずべきであるとの自覚を生むに至り、『聖道得問』を著して独自の儒学体系を樹立し、『冢註論語』をはじめ五八部二〇〇冊に上る校注書を刊行した。

偶 成

雄風館上雄風起 応見雄風揺万里 雄風館上 雄風起る 見るべし 雄風の万里を揺がすを

且是良宵払雲霧 千秋月色伝従此 且 是 良宵 雲霧を払い 千秋の月色、此より伝わる

軒昻たる意気で権威に屈しなかった。師平洲の代講をつとめ、「公(松山藩主定国)御学問は細井甚三郎毎月定日有て講釈中上、甚三郎差合の節は、門人もう田多門と云者代講中上候由、此多門、公に向ひ奉て常に足下々々と中対話致せし由」(『日本教育資料』「口碑録」)の一文があるほど学問に対する自信に溢れていた。

異学禁令反対の先鋒となり、「少而蔵修於宋儒之理窟 旁遊息於六朝及唐明之詞林 長而上渉 猟於魏晋以上之説藪 下遡遊於我日本近世之学流 且歴観於荘列墨韓等之異域」した体験から尾州公へ、あるいは松平定信へ上疏、反論を加え、禁令の撤回を求めて止まず、寛政異学の五鬼の筆頭と目された。

岡研水は、旧師尾藤二洲に『答問愚言』を送って一〇項目の意見を述べ、「剛斎子などは、異学一向害をなす事不能とて構ひ不申旨ニテ、栗斎翁など同意ニきこえ候得共」放任ならずとして意見を具申し、「彼輩之学粗末至極之事ニ候得ば 精微の説は用ニ不及候。呵々」と異学反対論など意に介せず、完遂するとの同意を得、藩学を朱子学に統一してゆく。こうして、これまで主として信奉された堀川学派・蘐園学派・崎門学派にかわり、朱子学が全家中に浸透してゆくに至る。

吉田藩

吉田藩は、宇和島初代藩主伊達秀宗が明暦三年(一六五七)七月、四男宗純に三万石余を分与したのに始まる。従って政策等すべて宗藩に範をとり、文教の消長も宇和島藩と軌を一にしている。六代藩主村芳の寛政六年(一七九四)藩校時観堂をおこし、森退堂(一七四五~一八二一)を招聘した。森退堂は京都生まれ、本名は嵩、後、峻蔵または峻夫。時言・雨外・華山・遜亭と号した。初め筑前の徂徠学派亀井南冥(一七四三~一八一四)に師事した。南冥は長男昭陽が『家学小言』で述べているように物徂徠に親しんだ大潮元皓禅師の薫陶を受けたが、後に徂徠には批判的となった人である。頼春水著『在津紀事』(下)に「筑前亀井道載(南冥)有事京 過大阪寓元俊 以其故交也 携森某 二人鬂髪不収蓬々然 道載無刀森佩一刀」とあり、また亀井昭陽著『読弁道』の序文中「豫人文猷得迻写」とあり「門人 豫州 文猷 校」とあり、跋文にも「猷再拝謹識」とある。「文猷」は恐らくは退堂であろう。ついで退堂は江戸に出て井上四明に朱子学を学んだ。四明は、昌平黌で林鳳岡に学んだ岡山藩儒官井上蘭台の跡を嗣ぎ、学徳一世に高く耆儒を以て称せられていた。退堂は全国に詩友多く、寛政七年(一七九五)二月藤原惺窩の高弟那波活所に学び、詩名の高かった伊藤坦庵曽孫伊藤君嶺の漢詩集『自恰堂詩稿』を刊行したが、江村北海門の太田玩鴎、播磨の儒者加古邦鸞、越前藩の岡貞起、同前田潤、皆川淇園門巌垣龍渓らが協力している。伊予において皆川淇園門は『有斐斎受業門人帖』によると、極めて少なく退堂以外、淇園著『問学挙要』(安永三年一一月刊)を校訂した松山藩臣、石橋儀右衛門(生没未詳、本名は隆、字は子興)をみるくらいである。退堂の子秋水も藩校教授となり、秋水の二子、余山・蘭谷共に儒学を以て一家をなした。蘭谷は陽明学、老荘思想にも通じ藩学教授として教学振興の中核となった。

村芳の侍医本開游清は、漢学を古屋昔陽に学んだ。昔陽は、林鳳岡門秋山玉山の高弟である。

偶 興 本間游清

涼風動枕酔眠醒 潮浸江霞上晩汀 涼風 枕を動かして酔眠 醒め 潮は江霞を浸して晩汀に上 る

車馬門前雖熱閙 点塵不到九江亭 車馬 門前に熱閙すと雖も 点塵は到らず 九江亭

吉田藩儒学推進者として高月長徳(~一八一一)、兵頭文斎(~一八六八)も見落とせない。吉田地区が明治期まで漢学が盛んであったのは、両者による影響が大きいと思われる。

至日時観堂集会 高月長徳 至日 時観堂集会

梅風気暖動書帷 南国微陽応律時 梅風 気暖かに書帷を動かす 南国の微陽 応律の時

詞客相逢今日宴 筆鋒談陣闘新寄 詞客 相逢う 今日の宴 筆鋒 談陣 新寄を闘わす

山 居 兵頭清生(文斎)山 居

一自青山結草廬 起居隨意笑眉舒 一たび青山に草廬を結びてより 起居、隨意 笑眉舒ぶ

竹風庭上常聞雨 溪水欄前好魚釣 竹風 庭上常に雨を聞き 溪水 欄前、魚を釣るに好し

花月汗漫唐宋句 雪蛍辛苦聖賢書 花月 汗漫 唐宋の句 雪蛍 辛苦 聖賢の書

深欽五柳先生宅 愛此幽閑意晏如 深く五柳先生の宅を欽い 此の幽閑を愛して意 晏如たり

近世、伊予地域の儒学の受容は、寛政二年(一七九〇)異学禁令布達を境として前期、後期に二大別される。既に述べてきたように、前期においては、各学派とも、中央の動向につれて導入され、それぞれ隆替があった。各藩の事情により受容状態は一様ではなかったが、八藩ともに好学の藩主が相ついで出て、文教興隆の最高指導者となり、藩主自ら学び教学振興の先頭に立っていることと、各学派に対して比較的に公平で、平等に対処し、儒学本来の「修己・治人」の道をどの学派からも学ぼうとしていることが特徴であろう。後期に入っては、禁令の遵法という名分もあり、藩それぞれの状況により経過は異なるが、公には朱子学一色となるのである。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索