データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 教 育(昭和61年3月31日発行)

一六 英語科

明治初期の英学

鎖国政策をとっていたわが国が、西洋の文物と接触する対象は長らくオランダに限られていた。従って「洋学」と言えば即「蘭学」を意味する程であった。幕末になると、内外の情勢の変化によって英語・独語・仏語の必要に迫られ、洋学の大勢は安政四年(一八五七)あたりを境に蘭学から英学へと転換し始め、明治に入ると急速に英学が中心となって、外国語即英語という状態が今日まで続いてきた。本県における洋学もまたその例外ではない。江戸時代後期には、伊予の各藩でも蘭学特に蘭医学の研究が積極的に進められた。なかでも異彩を放ったのは伊達宗城(一八一八~九二)を擁した宇和島藩である。そこでは藩士を江戸・長崎・大阪に派遣するだけでなく、当時の蘭学の大家高野長英・村田蔵六を逐次招へいしたり、宇和郡磯崎浦(現西宇和郡保内町磯崎)生まれでシーボルトの愛弟子二宮敬作(一八〇四~六二、その甥で大洲出身の三瀬周三(一八三九~七八)を迎えて、蘭学稽古場、後には英蘭学稽古場を設けるなど積極的な洋学学習施策を進めた。この宇和島藩の進取性は伊予の他藩にも有形無形の影響を与えた。

明治に入って伊予の各藩校では、庶民の子弟を入学させるとか、洋学を加えるなどの近代化が行われた。早くも明治元年(一八六八)宇和島藩明倫館に西洋学教授方が設けられて、先の英蘭学稽古場を吸収し、同二年今治藩克明館に洋学科が、同三年松山藩明教館に洋典科が設けられた。版籍奉還・廃藩置県・県の統廃合と大規模な行政改革が矢継ぎ早に実施されるなか、教育界でも同五年に「学制」が頒布されて、混とんのうちに藩校は県校と改称され、その県校もすぐさま短かい生涯を閉じて、その後の曲折を経ながら近代的な学校へとその伝統が継承されていった。

洋学の急速な発達普及に伴って県内にも幾つかの洋学校が設けられた。いずれも英学を中心として、中等程度の教育をめざしたものである。明治五年の大洲英学校、同六年の宇和島英学校不棄学校、西条の洋学会社(第一中学校区変則中学校)などがその主なものであるが、特筆すべきは松山の英学所である。

明治六年愛媛県誕生の直後に、旧明教館の建物を利用して創られていた第三中学校区七番学校(後の勝山学校)に併置されていた洋学科が、独立して英学舎となり、これが整備拡張されたのが英学所である。権令岩村高俊(一八四五~一九〇六)に招かれ一切の権限を委託された弱冠二五歳の草間時福(一八五三~一九三二)が、自らの学んだ慶応義塾をモデルとして設立、その所長(総教)となって、東京に帰るまでの四年間運営に心血を注ぐ傍らギゾーの文明史などを講じて、多くの英才を育てた。同八年の「英学所規則」によると、授業は一目二課二時間で、課業は第五級のスペルリングに始まって第一級のスマイリソダの品行論に至るまで二八課に及んでいる。教科書は二七書、ウィルソンのリードルやピネオの英文典は英語そのもののテキストであるが、カッケンボスの英国史・窮理書バアレーの万国史、ウエランドの修身論・経済書など、一部を除いて英文の原書である。このことからみても、当時の英学は単なる英語の学習ではなく、英語によって学修する西欧の実学そのものであったと言える。教科の内容は相当に高く、施設も充実していたので、県下の英学を志す者が競って英学所をめざした。草間の在任中に英学所は北予変則中学校・愛媛県松山中学校と名称を変えた。

英学所と同じく、前述の英学を基とした学校がやがて県下有数の中学校の源流又は直接の母体となった訳であるが、ここで注目されるのは、明教館洋典科の稲垣銀治をはじめ、大洲の下井小太郎(一八四七~一九四七)、不棄学校の中上川彦次郎・四屋純三郎、南予変則中学校の細川副、更には英学所の草間時福などいずれも福沢諭吉の慶応義塾の出身者であったことである。本県の英学と中等教育の基礎は、福沢の慶応義塾に学んだ俊秀の力によって築かトス」と定め、それぞれについて説明を加えている。毎週配当時数と使用教科書は表2-62・63のとおりである。時数計七四は和漢文と同数で、他教科と比べて圧倒的に多いのは英学尊重の名残りであろうか。

IrvingやEnglish Literatureの読み方に、当時の発音がしのばれる。なお高等中学科は松山・南予両中学校に併置されていたが、十分な教育効果が上がらず、青雲の志を抱く者は中途退学して上京する有様であった。

初代文部大臣森有(しめすへんに豊)は明治一九年相次いで諸学校令を公布し、近代学校制度の基礎を作った。「中学校令」に基づく「尋常中学校ノ学科及其程度」で学科の中に第一外国語(通常英語)に第二外国語(通常独語若しくは仏語)が加えられたが、これは同二七年に廃止された。また「学制」で制度上は上等小学校で教えることを許されていた英語が、実際に高等小学校で教えられるようになり、西条高等小学校の小林光茂など優れた英語教師が居て、入学すべき中学校が無いので、英語学習のために高等小学校へ再入学する者さえあった。

この時期、県財政の不如意と全国的な中学校私立運営論が相まって、本県の県立中学校が整理され、ついには全校廃校の憂き目にあったが、同二一年伊予教育義会伊予尋常中学校が起こり、同二五年に愛媛県尋常中学校、同二九年東・南予に分校を設け、同三二年に愛媛県立松山中学校と改称され、同年西条・宇和島の両中学校が独立した。

外人教師ジョンソンの後任として、夏目漱石が来松赴任したのは同二八年四月愛媛県尋常中学校である。漱石にしてみれば田舎の中学校の子供相手では物足らなかったであろうが、生徒への感化は大きく、当時の在校生から松根東洋城・桜井忠温らを輩出している。療養のため帰松した正岡子規との愚陀物庵での同居をはじめ、漱石の松山在住は単に小説「坊っちゃん」の素材を得ただけでなく、わが国近代文学史上の重要な一年間であった。

この間、国・県の法令・規則の改正によって中学校の英語の毎週時数は多少の増減はあったが、五~一〇時間が確保されており、明治二一年の県の「中学校教科書仮定ノ件」では、英語科はロングマンの読本、バルンスのナショナル読本、スイントンの大文典・作文書、カツケンボスの修辞書、バーテルの会話書に、ジョンソン博士のラセラス、バークのワレンヘスチング弾劾演説などがあげられている。他教科でもなお英語で書かれた教科書を使用してはいるか、しだいに国語または邦訳の教科書が使われ始めて、英語は知識・技術習得の媒体の役から、数学・理科などと並ぶ一つの教科へと転換していった。

英語教授法

明治三二年「中学校令」が再改正されて、尋常中学校が中学校と称され、「男子二須要ナル高等普通教育ヲ為スヲ以テ目的トス」と定められ、実業に関する教育は「実業学校令」、女子の中等教育は「高等女学校令」によることに変わった。「中学校令施行規則」では、「外国語ハ普通ノ英語・独語又ハ仏語ヲ了解シ且之ヲ運用スルノ能ヲ得シメ兼テ知識ノ増進二資スルヲ以テ要旨トス」とされたが、本県では英語に限られていた。同三五年には「中学校教授要目」が公布されて、中学校の教育内容が一層明確化され、また全国的に画一化された。外国語科では「各学年ノ教授事項ハ之ヲ分割スルコトナク同一教授時間二於テ相関連シテ之ヲ授ク」に始まり、教授内容は学年毎に文部省会話読本・ナショナル読本・ロングマンス読本・スイントン読本の各巻の程度によって教授事項をあげ、教授上の注意を付加している。実物・絵画等による直指、英語による説明、暗唱、文字を離れての対話による理解と発表、辞書の使用法、対訳でない辞書の使用など進んだ指導法を見ることができる。同四四年の改正では、特に発音の指導を詳しく示したことが注目される。

愛媛県立今治中学校明治四三年九月「教授法概要及訓育ノ状況」中の第三英語科を見ると、「教授要目」の要旨が現場の学校でよく実施されていることがわかる。またその中の総則に「予習及復習八本科ノ学力進歩上最重要」。「問二対シテハ必ズ何等カノ答ヲ」、「毎時可成多数ノ生徒二質問ヲ」、「書籍二仮名ヲ付スルコトヲ厳禁」、「必ズノートブックヲ持タシム」など、更に各区分学年ごとでは、第一学年の読方及訳解で「第一学期間ハ斉藤秀三郎著イングリッシュ ランゲージ プリマーに多ク時間ヲ使用シ」、第二学年で「毎時始メニ前日授ケシ箇所ニツキ試問ヲナシ」、「訳解及読方ハ小切シテ可成多数ノ生徒二課ス」、「重要ナル章句ノ暗誦ヲ課シ」、「第一学期二於テ辞書ノ使用法ヲ授ケ予習ヲナサシム」など、第四・五学年には「可成成句ハ他ノ英語ヲ以テ説明」、「可成対訳ニアラザル辞書ヲ使用」など、上級生の「作文時間ノ始メ凡一五分間ヲ会話二当テ既習ノ作文ノ知識ヲ応用シ、生徒相互間又ハ教師ト生徒間二会話ヲ」、文法の「法則ノ暗記ヲ主トセズ」、「可成法則二先チ例文ヲ授クベシ」、更には詳細な書取の実施法など誠に興味を引くものが多い。

その後しばらく英語教育には大きな変化が無く大正期に入っていった。ここでわが国戦前の英語教授法を通観すると、まず幕末に英学が起こって以来明治二六・七年までの、発音を無視して、漢文学習にならった古典的逐語直訳式の第一期、次いで外山正一の『英語教授法』(明治三〇年)、岡倉由三郎の『英語教育』(明治四四年)など優れた先覚者が、直読直解と発音教授の重要性を説き改革意見を述べたが、実際には逐語式教授法が依然として主流をなしていた大正一二年(一九二三)ころまでの第二期、そして同一一年英人Harold E.Palmer(一八七七~一九四九)が来日して、翌年文部省に設立された英語教授研究所に拠っていわゆる新教授法を説き、その主張が漸次地方の学校にまで浸透して、いわば理論と実際が相提携し始めた第三期に大別できよう。明治後期から昭和初期にかげて、各学校に発音に厳しい教師、訳読一本やりの教師、あるいはThinking in Englishを説く進んだ教師が混在していた。ちなみに昭和初期の有名受験参考書『英文解釈』の著者小野圭次郎は、大正年間私学の雄北予中学校で教べんをとっていた。

中学校以外の学校

中学校のことを詳しく述べてきたが、大正八年官立松山高等学校、同一二年財団法人松山高等商業学校が創立されるまで、本県の英語教育の主流は中学校であった。愛媛県師範学校・愛媛県女子師範学校が本県教育界に果たした役割は極めて大きいものがあるが、英語教育に関してはらち外であった。師範学校では英語は随意科目・選択科目とされることが多く、特に女子には全く課せられない時があった。昭和六年

(一九三一)の「愛媛県師範学校学則」でようやく陽の目をみて、本科第一部一年から三年までは基本科目、四・五年は増課科目、また第二部では増課科目として英語があげられているが、授業時数は最高でも四時間を越えず、内容も中学校と同程度かそれ以下であった。

女子の中等教育は随分と遅れていた。しかし高等普通教育を希望する女子の数が増加し、これに対応して明治二四年松山に開校した私立愛媛高等女学校が、同三二年町で立てた宇和島と今治の両高等女学校とともに三四年県立に移管された。同年の「愛媛県立高等女学校規則」によると、「外国語ハ生徒ノ志望二依リ課セサルコトヲ得」とあり、外国語を欠いた生徒は、修業証書及び卒業証書に「其旨附記スヘシ」とあり、逆に同四〇年の「町立大洲高等女学校規則」には、「外国語ヲ課シタル者ニハ其旨附記」することになっている。いずれにしても英語の毎週時数はせいぜい各学年三時間で、中学校の半分に過ぎない。これは良妻賢母の養成を金科玉条とした女子教育方針からは当然のことであり、実科・技芸の女学校では英語は課せられなかった。例外は四国で最初の女学校として、同志社神学校に学んだ牧師二宮邦次郎(一八六〇~一九二六)によって同一九年に開設された私立松山女学校である。松山市東堀端の一軒の借家で開校したこの学校が、今日の松山東雲学園に発展した訳であるが、初期のころから英語教育は出色であった。ジャジソン(第二代校長)・ニューエル・ホイテ(第三代校長)と次々に来校した宣教師による会話と読方、神戸女学院出の日本人教師の読解・文法と英語の時間数も多く、内容もナショナルリーダーの第五巻を終えてスケッチブックを読むなど、英語についてはハイレベルであることを自他ともに許していた。

わが国の近代教育は初め普通教育に重点が置かれたので、実業学校の整備ははるかに遅れた。本県では明治三二年開校の愛媛県農業学校を初めとして漸次実業学校が整備されたが、英語教育の面で注目されるのは商業学校である。同三四年の「愛媛県立商業学校規則」によると、英語は予科で八~一〇時間、本科で各学年八時間も配当され、本科では読方・訳解などに加えて商用会話・商用書信が教えられている。その後の規則の改正をみても、商業学校は実用面を重視して時数が中学校を上回っている。弓削商船学校も実用面から比較的多くの英語時数が配当されていたが、農業・工業の学校では英語は重視されていないし、実業補習学校では全く課せられていない。

英語教育受難

日清・日露の両戦に勝ち、第一次大戦にも一役買って、わが国の国力は増大し国際的地位は向上したが、庶民の英語の実用度は決して高くはなかった。まして国語とは全く種類を異にする言語で、その習得は容易でない。流行的な英語熱が消えた時期には、深い理論の裏付けを持たないだけに、英語教育の意義と価値への疑間が生じるのも当然のことである。大正期に入ると、中等学校での英語必修に反対論が生まれ、同一三年米国の日本移民禁止に端を発する反米感情から一時英語排撃論が強まった。

大正末期から昭和の初めにかけてわが国内外の情勢は激しく揺れ動き、教育の刷新も盛んに論議された。国情や社会の現実に対応するため、昭和五年(一九三〇)から七年にかけて「実業学校規程」・「中学校令施行規則」・「高等女学校令施行規則」の改正が行われた。本県でも規則が改正されて、中学校の学科が基本科目と増課科目に分かれ、また第四学年以上は第一種(卒業後直ちに実社会で活躍しようとする者)と第二種(上級学校に入学しようとする者)に編制され、基本科目は共通であるが、増課科目は別になった。毎週英語時数は一年から三年までは従来より各学年一減の五・五・六時間、四・五年は第一種二~五、第二種四~七時間となっている。

時局はますます緊迫の度を加え、国体明徴と教学刷新が叫ばれて、同一二年には中学校・高等女学校・実業学校の教授要目が改正された。本県でも県立中等学校の教育課程に地域の実情に応じて若干の相違が現われ、同一三・一四年に各学校別の学則が定められた。「県立松山中学校学則」では、英語時数は一~三年は変わらず、四・五年の第一種は三、第二種は五時間とされているが、実際には松山中学校のみは終始第一種は置かれなかった。

戦時中英語教育は有形無形さまざまな圧迫を受けた。それは大正末期以来幾度か世論に上がった英語教育無用論・無効論とは違って、国粋主義的感情からの敵国語排撃であった。昭和一八年の「中等学校令」で中学校・高等女学校および実業学校が中等学校として統括され、修業年限は一律四年に短縮された。次いで出された「中学校規程」で、外国語は一・二年こそ毎週四時間の必修であるが、三・四年では実業科との選択履習で、科目は英語・独語・仏語・支那語・マライ語又はその他の外国語となり、教科用図書も原則として文部省で編さんしたものに限られた。英語教育はまさに崩壊の危機に立たされたのであるが、英語がすぐさま他の外国語に換えられるはずはなく、それよりもむしろ戦局の急激な悪化による修業年限の短縮や通年的な学徒勤労動員のため、教科教育そのものが崩壊に追いやられていたのである。

戦後の混乱期

昭和二〇年八月一五日敗戦。わが国は連合国軍の占領下に置かれ、戦時教育体制の切り替えと、軍国主義及び極端な国家主義的思想と教育の払しよくが極度の混乱の中で急速に行われる一方、米国教育使節団の勧告を受けて新しい教育への前進の努力が払われた。同二二年三月公布の「教育基本法」にそった「学校教育法」で、いわゆる六・三・三制が施行された。これは明治維新の改革に匹敵するわが国教育制度上の大変革である。義務教育年限が中学校まで引き上げられ、義務教育段階で選択制であるとはいえ外国語が学習できる、換言すればすべての国民に外国語学習の機会が与えられたことは、誠に意義深いことであった。

英語が敵国語として排撃された状況は一変して、ちまたに片言の英語が氾濫し、公私を間わず英語講座は受講生であふれ、同二一年二月に始まったNHKの英語会話のテーマソング“Come,come,everybody!″が全国津々浦々に流れた。しかし世の中が英語熱に沸き返っても、英語教育に坦々たる大道が開かれた訳ではない。

昭和二二年四月慌ただしく中学校が発足した。「学校教育法施行規則」により外国語は選択科目ではあったが、当時県下の中学生の九〇%以上が英語を履習したから、新設された中学校では英語教師の絶対的不足に困り果て、旧制中学校で英語を学んだ者を資格の有無を問わず狩り出す有様であった。そして新たに発足した県教育委員会が主催した英語教員資格認定講習会でも、講師に大学の英文学の教授が委嘱され、専門のシェークスピア劇の講義をして認定したという笑い話もある。英語科の研究会・講習会が盛んに行われ、講師として全県を回った当時八幡浜市立第一中学校(現愛宕中学校)教頭で後に県教育委員会指導主事を務めた清水襄が、その講演メモを整理した「新英語教授法 理論と実際」が、同二五年数少ない教師用参考書として県下の全中学校に配られた。愛媛軍政府の教育専門家W.A.Scottや通訳で後県教育委員会指導主事になった今村茂男が県下各地を回って指導に当たったのもこの時期である。

中学校の学習指導要領

中学校の教育課程の基準として同二二年小・中学校の「学習指導要領各教科編(試案)」が出された。これは戦前に教授内容や方法を上から画一的に規定していた「教授要目」とは趣を異にし、下から作り上げていく手引きとして作られたものであった。英語編の内容は、英語で考える習慣を作ること、聞き方話し方を学ぶこと、読み方書き方を学ぶこと、英語を話す国民について知ること、特にその風俗習慣及び日常生活について知ることの四つを目標に掲げている。そしてそのねらいを具体化した教科書がLet’s LearnEnglishである。用紙も乏しく印刷技術も低い当時としては、この国定教科書一種類しか教科書がないのはやむを得ぬことであった。毎週時数は各学年一~四時間で、六時間まで増すことができるとされていたが、同二四年中学校の教育課程(この時それまでの教科課程をこの表現に変えた)に関する部分が一部改訂されて、週当時数は各学年四~六時間に増加した。

その後学習指導要領は四回にわたって改訂されてきた。昭和三三年の改訂では学習指導要領の法的根拠が明確にされ、教育課程に対する基準性が強化された。同四四年には、部分的な学習活動を総合的な言語活動と改めて、運用力の向上が図られた。現行の学習指導要領は、小・中・高等学校を通して人間性豊かな児童・生徒を育てるため、ゆとりのあるしかも充実した学校生活の実現をめざして、同五二年に改訂され同五六年度から全面実施されたものである。外国語科の目標は、「外国語を理解し、外国語で表現する基礎的な能力を養うとともに、言語に対する関心を深め、外国の人々の生活やものの見方などについて基礎的な理解を得させる」としで、言語活動の基礎を一層重視するとともに、言語材料を徹底して精選し、従来各学年三時間を標準として、必要に応じて四・四・四あるいは四・四・五も可能であった毎週時数を、各学年三時間と固定した。全県一六七中学校の同五二年度と同五五年度の毎週英語時数は表2-64のとおりである。

わが国の英語教授法に、戦前のパーマーに比肩する大きな影響を与えたのは、ミシガン大学のCharles C. Fries(一八八七~)である。彼の構造言語学理論とそれに基づく〇ral pproachが、ミシガン大学に留学した学者や教師によって昭和二七・八年ころ本格的に導入され、Fries自身も同三一年来日して吻ELEC(英語教育協議会)を結成して指導に当たり、ContrastとPattern Practiceがわか国の英語教育界を風びした。しかしこの〇ral Approachも決して特効薬でないことが教室実践で明らかになってきた。同三五・六年ころからN.Chomskyらを中心とする生成変形文法論が紹介され、その理論を応用した教材・指導法の研究と実践も行われるようになった。最近では、学習指導要領に従って、聞く・話す・読む・書くの四領域でどのように言語活動をさせるかが常に中心となって指導法が論議・実践されて現在に至っている。風土の違った外国で生まれた教授法が、そのままわが国に適用されるのは困難である。また国内でも地域・環境、生徒の能力・進路は多様である。従って教授法は画一的であるべきではない。本県では代々の指導主事が中庸を得た考え方を持って適正な指導をしたこともあって、偏った教授法が強制されなかっだのは幸いであった。なお本県の中学校の教科書は原則として一種類のみが採用され、同五六年度からは秀文出版のTotal English RevisedEditionが使用されている。

視聴覚機器の利用

戦後の英語教授法で戦前と著しく違うものの一つに視聴覚機器の利用がある。戦前の授業は教科書と黒板が主で、補助教具として掛図一絵画・写真・図表・フラッシュカード、それにせいぜい映画・幻燈・レコードで、それもめったに使われなかった。我が国でラジオ番組に英語講座が初めて登場したのは、大正一三年岡倉由三郎によるものであったが、広範囲に利用されたとは言い難い。ところが昭和二一年に始まったいわゆる「平川英語」はラジオによる英語学習を極めて広範囲に拡大した。同二八年からNHKラジオ第二放送のローカル番組に高等学校講座が開設され、日曜を除く毎夜二〇分間英語・数I・国語が週二回ずつ放送され、本県では通信制を持つ松山東高等学校の教諭が担当した。通信教育生か対象で、確実に聴取すれば面接時間三割以内免除の特典があったが、この講座は約一〇年間続いて全国番組に切り替わった。

ラジオはマスコミの花形の座をTVに譲ったが、語学学習における役割は現在もTVに勝るとも劣るものではない。両者の放送英語講座番組はNHK・民間放送を通じてかなりの数に上っている。テープレコーダーが教室で使用され始めたのは昭和三〇年ころで、音声面の指導に計り知れない貢献をするようになった。OHPは同四〇年代初期に登場した。先進県でLL教室が出現したのは同三五年ころ、本県ではやや遅れた。同五五年現在で設置中学校は五一校で、中・南予に多い。高校では過半数の学校に設置されている。その利用は教師の負担が重くて、十分とは言い難いのが現状であろう。いずれにせよ視聴覚機器・教材は日進月歩で、その活用によって言語活動の格段の進歩が期待される。

高等学校は発足当初は希望者全員入学を理想としていた。従って初めは志願者が定員を超過する場合にのみ入学試験を行い、英語のような選択科目を課することは禁じられていた。しかし志願者の増加につれて、選抜のための学力検査が認められるようになり、本県でも英語を課することの是非が論議されたこともあるが、同三四年度入学者の学力検査から英語が職業家庭科との選択で取り入れられ、同三九年度入学者からは学力検査九科目中の一に、同四四年度から五教科中の一となった。ヒアリングが課せられたのもこの時からである。しかし大学入試とは違って、高校入学者選抜の学力検査が中学校の英語教育への重圧になっているとは言えない。問題は週三時間と固定された時数にあろう。

高等学校の教育課程

旧制中等学校に対する経過的措置を経て、昭和二三年四月高等学校が発足した。高等学校は旧制中等学校を移行したので、中学校と比べて産みの苦しみは軽かったとは言いながら、総合制・学区制・男女共学の高校三原則の実施にはかなりの混乱があり、再編成で集まった生徒の学力・進路志望には大きな差があった。文部省編さんの高等学校の英語の教科書は、読本がThe World Through Englishで、文法作文がThe Road To Englishである。新制高校の程度は当時の高等専門の程度を基準としていたから、読本の内容は随分とアカデミックであった。

高等学校の教育課程の基準については、同二二年四月文部省から「新制高等学校の教科課程に関する件」が通達された。この特色は大幅な科目選択制と単位制の採用である。普通科においては、国語九、社会一〇、体育九、数学五、理科五計三八単位が必修で、その他の教科・科目は選択科目であった。外国語は選択科目で、普通科・職業学科とも五~一五単位の選択であった。以後現在言言局等学校の学習指導要領は計五回改訂されている。外国語については、同三〇年の改訂二「年度実施」で「第一外国語」(三~五単位)と「第二外国語」(二~四単位)が選択科目としてあげられ、同三五年の改訂二二八年度実施)の際には、初めて複数の英語の科目「英語A」(標準九単位)と「英語B」(標準一五単位)が設けられた。更に「ドイツ語」「フランス語」(ともに標準一五単位)及び「外国語に関するその他の科目」があげられて、いずれか一科目につき九単位(三単位まで減ずることができる)はすべての生徒に履習させることと定められた。なお本県では戦前と同じく英語以外は課せられたことがない。「英語A」は主として全日制普通科の就職・家庭コースと職業学科、それに定時制・通信制で、「英語B」は全日制進学コースで採用されて、同四一年度に全日制で「英語A」履習者が四二%、「英語B」五八%、定時制・通信制は全員「英語A」履習であった。同四五年の改訂(四八年度実施)では「初級英語」(標準六単位)と「英語会話」(標準三単位)が加わり、外国語科は選択教科に返った。現行の学習指導要領は同五三年に改訂され五七年度入学者から実施されたもので、中学校・高等学校を通じて基礎的・基本的な事項を精選し、外国語を理解し表現する言語活動の基礎を養うことを一層重視し、特に表現力の育成に配慮する基本方針から、高等学校におげる英語の中心となる科目として「英語I」(標準四単位)及び「英語Ⅱ」(標準五単位)を設け、「英語Ⅱ」は「英語I」を履習して後更に希望する生徒に履習させ、「英語ⅡA」(英語を聞き話す基礎的な能力)、「英語ⅡB」(英語を読む基礎的な能力)、「英語ⅡC」(英語を書く基礎的な能力)はいずれも標準三単位で、中学年以降に「英語Ⅱ」と並行して選択履習させることになっている。学校現場の実情を今治市内の県立五高等学校の教育課程表からみると、表2-65・66のとおりで「英語ⅡA」は敬遠されている感じで、ペーパーテスト中心の入試の影響がここにも見られる。

なお県教育委員会が、県立高等学校の昭和六〇年度使用教科書として採択した外国語の教科書の種類は、「英語I」二六、「英語I(基礎)」二、「英語Ⅱ」二一、「英語ⅡA」二、「英語ⅡB」一八、「英語ⅡC」一六種類で、各高校はこの中から自校の特色に応じて適宜選択した訳である。

役に立つ英語

戦前にも英語は上級学校入試の重要な科目であり、いわゆる受験英語が存在し幾種かの必読参考書があった。戦後しばらくは入試による英語教育のひずみは解消されたかに見えたが、高学歴志向風潮で進学率が急上昇し、大学入試が強い影響力を持つようになった。一部大学の入試問題は極めて高い水準を要求した時期があった。必然的に受験英語が復活して、英語教育の正常な伸展が阻害され続けた。極論すれば、高等学校の英語教育の目的は大学入試に合格するためのものとさえ言えた。それでも近年世論の批判や関

係各機関の努力によって、大学入試の方法・内容が漸次改善されて、出題傾向も変化しているが、まだ入試が正しい英語教育の趣旨に沿っているとは言い難い。

中学校・高等学校・大学を通しでばく大な時間と精力を英語学習に注ぐ割に、その効果が上かっていない。シェークスピアは読めても外人と簡単な会話もできない。教養英語よりももっと役に立つ英語をという声が、昭和三〇年代後半に主として実業界から上がった。「役に立つ」ということについて種々の意見が出たが、要するに語学教育である以上実技が全くできぬのでは話にならない。かと言って普通教育で実用性のみを追求するのは誤まりであって、基礎的な知識と技能を授けることを心掛けるべきであろう。同四九年当時参議院議員の平泉渉が「外国語教育の現状と改革の方法」と題して大胆な試案を発表した。義務教育段階では、現在の中学校一年修了程度の英語を教えるにとどめ、高等学校では英語を志望する者のみに徹底した訓練を行う。大学の入試には外国語を課さない。外国語能力に関する全国規模の能力検定制度を実施して「技能士」の称号を設ける。その結果国民の五%約六百万人が英語の実用能力を持つというのである。この案に上智大学教授渡部昇一が学校教育の持つ潜在能力養成の意義をあげて反論した。論争の割には実際的効果は乏しかったが、多くの人達に学校での英語教育を考えさせる契機にはなった。

英語教育研究会

戦後前述のように中学校・高等学校の英語担当者の研究会が盛んに持たれていたが、昭和二五年県教育委員会の後押しを受けて愛媛県英語教育研究会(愛英研)が誕生した。県内中学校・高等学校の英語担当教師全員を会員として、英語教育の振興発展と会員の切磋琢磨を助長するのがねらいであった。初代会長は当時宇和島南高等学校長の小西善次郎(一九〇〇~七一)であった。年次教育研究大会には有名大学教授の講演・会員の研究発表・公開授業などを行う一方、中学校・高等学校英語弁論大会、高等学校英語学力テスト、大学英語劇など多彩な事業に主催や後援をしてきた。特に昭和二七年松山市で開かれた四国英語教育研究大会に、我が国英語学界の最高峰市河三喜を講師として招き、本県英語教育の基調を高めた。同三六年にこの会は、愛媛県高等学校教育研究会の英語部会(高英研)と愛媛県教育研究協議会の英語委員会とに分かれた。その時の会長は前者は新居浜東高等学校長平井清、後者は松山市立三津浜中学校長八代昌一であった。両会ともに発足以来現在まで毎年研究・調査を実施して充実した教育研究大会を持ち、機関誌『高英研会誌』(昭和四○年創刊)と『英語教育』(昭和四五年創刊)を発行して、県下の全英語教師に研究活動の場を与え、また互いに連絡協調して中高一貫教育の推進に努力してきた功績は極めて大きい。同二六年以来四国四県回り持ちで毎年開いていた四国英語教育研究大会は同四三年以降隔年開催となり、最近は同五八年松山市で行われた。

愛英研創設に尽力した県教育委員会初代指導主事今村茂男(一九一三)は米国生まれであるが語学の才能に恵まれ、英語教師の聞く力・話す力の伸展のため同二五年三津セミナーを開き、米国留学から帰国して同二九年久万で西日本英語セミナーを開設し、愛媛大学に転出後もセミナーの中心となって活動した。このセミナーは夏は久万、春は弓削・川之江・北条などで実施され、同三五年まで続いて優秀な教員を育て英語教育界に業績を残した。他に同三二年開設後現在まで続いている私設の滑床英語キャンプがある。

以上明治の初めから現在に至る本県中等学校の英語教育を文字どおりべつ見してきた。国際的コミュニケーションの手段としての英語の果たす役割はますます大きくなろう。英語教育の実際的効果をあげるのにはどのようにしたらよいか。また英語教育がわが国民の精神的発達の重要な基盤としていかにあるべきか。我々は正しく過去を顧み現状を熟視して、深く将来に思いをいたすべきであろう。

|

表2-62 毎週の配当時数(明治十五年)

|

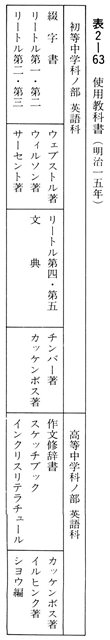

表2-63 使用教科書(明治十五年)

|

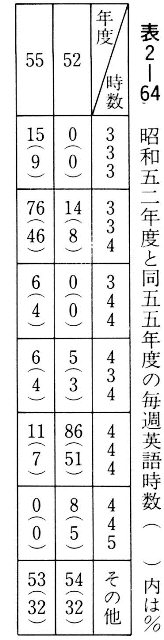

表2-64 昭和五二年度と同五五年度の毎週英語時数( )内は%

|

|

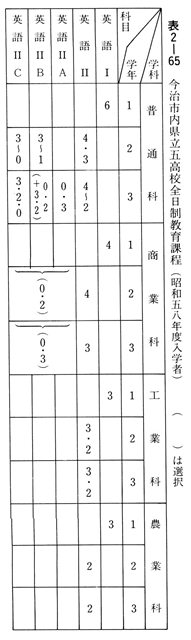

表2-65 今治市内県立五高校全日制教育課程(昭和五八年度入学者)

|

表2-66 今治市内県立二高校定時制教育課程(昭和五八年度入学者)

|

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索