データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 文 学(昭和59年3月31日発行)

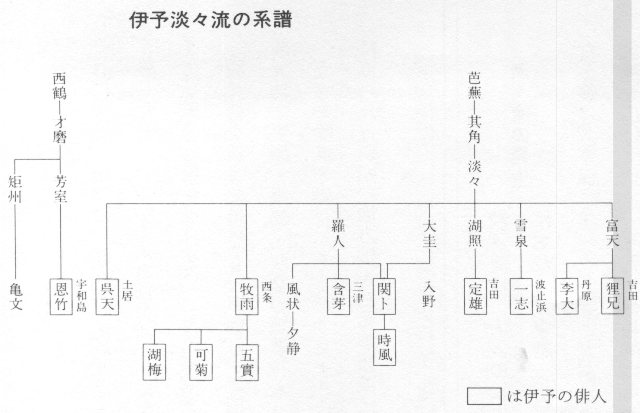

五 伊予の淡々流

淡々流の発生

淡々流は、大阪の松木淡々によって享保頃始められる。淡々は、其角の弟子で、芭蕉の孫弟子にあたる。宝暦一一年(一七六一)八八歳で没するまで、享保期の上方俳壇に大きな影響を与えた。彼は、享保二年(一七一七)刊の『にはくなぶり』で恋雑の二百韻を試み、以後難解で鬼面人をおどかす体の俳風を広げていく。また、性格的にも派手で俗臭を帯びていたためもあって、その評価は決して高くない。しかし、その選述書はひじょうに多く、諸国から投句を募り、地方俳壇を活気づけた功は認めなければならないだろうし、積極的に新風をおこそうとした点は評価する必要があろう。

淡々流と伊予

伊予は、この淡々流の影響を強くうけ、特に享保末から三島・今治・西条を中心として広まり、文化期に至るまで伊予全体にわたって庄屋・豪農・富商のほとんどが、淡々流に染まっていくようになる。

伊予の淡々流俳人としては、土居の呉天、入野の関ト・時風、西条の牧雨、三津の含芽、吉田の狸兄、宇和島の恩竹などがあげられる。彼らの活動は、来遊の俳人の紀行や、彼ら自身の編著などで知ることができる。特に、この時期になると、俳書だけでなく、各地の寺社への奉納連句などが多く残されており、地盤の広がりがわかる。また、歌仙合・発句合などのいわゆる点取俳諧が盛んに行なわれ、高点を集めたものを寺社に奉納するということもしばしばあった。これは、淡々流の特色でもあるが、純粋文芸としての俳諧とはかけ離れた俗臭の強いものである。淡々は、特別高い点を与えたり、点印(俳諧点者が連句及び発句の巻に評点のため押す、各自独特の印形)を朱青両肉で彩るなどして、上方に高点付句の流行をもたらし、批判をうけるもとともなっているところである。その影響が、伊予にこのような歌仙合、奉納連句などの形で残されたと考えられる。特に、吉田の雨律が願主となって厳島神社に奉納した歌仙は二四六巻にものぼる厖大なもので、東予の俳人が多く名を連ねており、淡々流の隆盛ぶりがよくわかる。

西条の木村牧雨

伊予の淡々流は、まず東予に流行していく。西条の木村牧雨が、享保一六年(一七三一)二五歳の時に、淡々の弟子湖照の『続にはくなぶり』に投句していることは、星加宗一氏の「伊予の淡々流」へ愛媛国文研究一一・昭三七)などに指摘されており、伊予でも最も初期の淡々流の行跡である。そして、享保一八、九年の湖照編の歳旦集には、伊予三島・今治あたりの俳人が数多く名を連ねており、東予全域に淡々流の広まっていたことがわかる。

さて、西条で中心的に活動していた牧雨についてみてみよう。彼は、西条の旧家の主で、明和五年(一七六八)には、三人扶持、郷侍を仰せつかっている。木村信貞と称し、安永五年(一七七六)没している。彼は、宝暦一三年(一七六三)『月声集』を編集しているが、彼の功績は、作品だけでなく、その子五實・可菊・湖梅らに継承され、西条に淡々流の勢力を広めていった点にも認めなければならない。先述のとおり、淡々流は最初三島・川之江あたりで盛んに行なわれるが、天明・寛政期(一七八〇年以降)になると、かわって西条と宇和島が盛んになっていく。その西条の勢力の基礎をつくったのが、牧雨なのである。

『月声集』は、淡々の添削をうけた千余の自句のうち、五百余句を厳選して刊行したものである。この書については、星加宗一氏の「俳書『月声集』の研究」(山陽女子短期大学研究紀要二号)にくわしいので、ここでは、その中から牧雨の句風について引いてみる。氏は、「その句々は概して直叙することなく、表現に趣向を求め、又頗るロマンチックなものもある。」とされ、秀句に富んでいることを指摘されている。また、題名そのものも、月光を視覚でなく聴覚でとらえるというもので、新鮮で鋭い感覚がうかがえる。牧雨は、このほかにも安永五年五月一五日西条近郊を吟行して回った際の記録も残している。

土居の呉天

土居の呉天は、加地武兵衛命盛という大庄屋で、寛政九年(一七九七)七九歳で没している。彼は、寛保三年(一七四三)二五歳の時に願主となって、歌仙の表二〇〇を土居神社に奉納している。この『貳百歌仙表合』には、総計一三五名が歌仙を出しており、その中には讃岐・阿波や大阪付近など県外俳人も四四名含まれており、呉天の交友範囲の広さと、若いにもかかわらず実力を発揮していたことが知られる。また、同じ年のものかと思われる『一席一人百句放言』でも、呉天が中心となって土居の連衆一一人が、乱吟連句をよんでいる。これは、淡々の判をうけたもので、その他、宝暦一一年以前とみられる『放言十百韻』、明和二年(一七六五)以前の覧水らとの十百韻、年代未詳の『歌仙ウラ合』など、淡々・牧雨・富天の評をうけた連句が次々とまかれ、点取俳諧の隆盛ぶりがうかがえる。呉天は、これらの連句の中心作家として、土居連衆をよくもりたてている。彼は、入野の関トより四歳年下であるが、同年代でしかも近隣にすむ者として、親しく行き来していたらしい。そして、彼らが中心となって土居周辺に点取俳諧の流行がもたらされたとみられる。

さて、淡々の弟子富天は、寛保二年(一七四二)伊予に来遊し、呉天の所にも立寄っている。「土居邑呉天に宿かりて面を見ず」と前書して「水鶏来て尋る月のあるじかな」と句を詠んでいる。「あるじ間もなく出て笑ふ」などとある所をみると、富天と呉天とは初対面であったかとも思われる。その折、布旭・楚牧・左柳と共に半歌仙を巻いている。このように、若くして大いに才能を発揮した呉天の晩年の活動は、さほど活発ではなかったようである。

入野の山中関ト

入野の関トは、西条藩から庄屋又は大庄屋格などを命ぜられた山中家の九代の主で、名を与一右衛門貞興といい、明和六年(一七六九)五五歳でなくなっている。俳諧を淡々の弟子大圭に学び、大圭没後羅人についている。羅人没後は、直接淡々に師事している。彼は、先の呉天と共に、点取俳諧の流行を土居にもたらしている。

彼の俳人としての活動は、呉天が願主となって土居神社に奉納した『貳百歌仙表合』(寛保三年)に始まる。二九歳の時のことである。寛延元年(一七四八)には、独吟『一日百句十百韻』に淡々の選評をうけており、その年息子時風を淡々に入門させ、拾壱斎時風の号を受けるなど、急速に俳諧活動に入りこむようになる。また、彼の妻錦鳥も俳人であり、一家そろって俳諧を嗜んでいた。以後、京・大阪の俳人や伊予の俳人たちが次々に関トの家を訪ねては、風交をもっている。関トの許を訪ねた人々は、いずれも「道好む家」として、心安らかにくつろげることを賞讃している。

このように、関トは訪れてくる俳人との交流の中で俳諧活動を進め、「本の地のみちは直也水の月」を辞世の句としてなくなる。彼は、別に竹寿軒・環風林と呼ばれ親しまれてもいた。なお関トの辞世を発句とした『誹諧追善之連歌』が巻かれ、時風が脇、旦雪が第三を付け、棹舟が挙句を詠んでいる。

関卜の妻錦鳥

関トの死後、妻の錦鳥は追悼の『随想句文集』(仮題)二冊を残している。その文章は悲しみに満ち、切々と訴えてくるものがある。「いかにせん袖とまくらの露の玉」という句には、夫に先立たれた悲痛な思いがよく表現されている。発句も多く含まれている。その錦鳥も三年後の安永元年(一七七二)没する。錦鳥は関トに嫁してから、訪れる俳人たちをよくもてなし、女性らしい心づかいをみせている。錦鳥の作としてほかには、年代不詳の関ト・時風らとまいた五十韻が残されている程度である。これには、淡々が評しているが、錦鳥は「炷さしの煙の届く暑サかな」という発句をよんでいる。この句には、繊細な感覚がよく表現されており、その才をうかがい知ることができる。

山中時風

関トの子時風は、関ト以上の才の持ち主で、幼ない頃から注目された俳人である。名を与一右衛門貞侯といい、暁雨館・拾壱斎時風などの号をもち、寛政八年(一七九六)五九歳で没している。彼の才能は諸人の認める所で、師淡々は、彼に号を付けるにあたって「予州入野村之神童」と呼び、寛延二年(一七四九)伊予を訪れた風状は、伊予の代表的俳人の一人として一二歳の彼を選ぶなど、広くその才が知られていた。彼の句は、宝暦三年(一七五三)夕静編の『四国紀行』、関ト・呉天らとの『放言十百韻』『五十韻』、寛政五年、八千坊駄岳編『蟋蟀巻』などにあるほか、宝暦一一年に厳島詣をした際の紀行も残している。この『厳島紀行』には、紀行本文と共に、旅行後各地の俳人に依頼して集めた祝吟も収められており、富天・秀鏡をはじめ、吉田の定雄らの句が寄せられている。

また、時風のもとを訪ねる俳人は、関ト生前の頃とかわらず多く、諸国から来遊する俳人との交流の中で、時風はさらにその才能をのばしていったと考えられる。

淡々塚の建立

時風は、師淡々の死に際して追悼の塚を建立している。当時ようやく芭蕉塚が建てられはじめたばかりで、淡々塚を建てるということはひじょうに珍らしいことであった。この塚は、土居の医王寺境内にあり、表に「宝暦十一年/半時庵朝水居士発句塚/辛巳十一月二日/かりの世や畑の夕月朝みどり」と刻まれている。時風がいかに淡々を追慕していたかを示すものでもある。時風は、また芭蕉句碑を医王寺に建立している。

時風の行跡として、地元入野を、『万葉集』の「さを鹿の入野のすゝき枯れる尾花いつしか妹が手まくらにせむ」という歌の名所であることを、父関卜と共に主張し、認められたことも記しておかなければならない。さらに、寛政七年の一茶来遊の折、一茶が時風を訪ねていることはよく知られている。『寛政紀行』には「九日入野の暁雨館を訪ふ」と前書して、「梅がゝをはるはる尋ね入野哉」の句が収められている。さらに一茶は、「此里は入野てふ名所にしあれば、世々風流人のことの葉のあれば、やつがれも昔ぶりの歌一首を申侍る云々」として長歌を記している。これは、先述の入野顕彰にもとづくものである。ほかにも、一茶の句文が山中家に残されており、他の資料にみられない貴重なものが多い。

このように、時風は土居入野を風雅の地として高め、多くの俳人を招き、土居の風流人として父関卜以上に積極的に俳諧活動を続けていった。しかし、時風没後の土居の淡々流は、次第に衰退していく。

富天門狸兄

南予淡々流の中心になったのは、狸兄である。狸兄は、淡々門の主要俳人富天の弟子で、吉田の豪商法華津屋甚十郎である。宝暦一二年(一七六二)没しているが、享年は不明である。宇和島の恩竹とちょうど同時期に吉田連衆の中心として活躍している。元文五年二七四〇)富天の『押花宴』に句が収められているのをはじめ、寛保二年(一七四二)富天来遊の折には、富天を心からもてなし、行動を共にしている。その他、延享元年(一七四四)の蛙井編『頭陀袋』には、淡々と共に序を寄せ、宝暦三年竿秋編の淡々八〇の賀集にも一一句収められるなど、富天の弟子の中でも重んじられていたようである。

狸兄は、宝暦三年三月下旬伊勢神宮に参拝後、東海道から松嶋・平泉・象潟を経て、越後路から軽井沢へ出て、翌四年正月再び伊勢に詣でた間の記録を『存のほかの日記』として残している。この旅の途中、狸兄は、江戸で淡々に会っているが、その際淡々の号を渭北と記している。この渭北という号は、淡々が其角に従って江戸で俳諧活動をしていた時に主に使っていたもので、淡々はその間元禄一六年(一七〇三)芭蕉の跡を慕って陸奥を行脚し、『安達太良根』という紀行を残している。そのことを考えあわせると、『存のほかの日記』で、淡々が渭北を

名乗り、狸兄が渭北と記したのは、この度の狸兄の東北旅行が、芭蕉の跡を慕いつつ、直接には淡々の『安達太良根』をあとづけるものであることを意味していよう。

また、この時狸兄は富天の家で丹原の李大とも会っており、宝暦四年の『李大無名草子』にその時のことがかかれている。李大は、丹原の豪商野口六郎右衛門喜惣で、天明四年(一七八四)六〇歳で没している。

また、宝暦三年刊の『亀文追善集』には、大阪の矩州門亀文が、かつて狸兄を訪ね、滑床・御荘などを遊歴したことが書かれており、同年の淡々八〇の賀集にも、亀文・狸兄が共に松山から上方へ行き、富天を訪ねて歌仙をまいたことが記されている。この途中には、入野の関トを訪問している。亀文は、淡々門でなく、芳室・才麿・西鶴とさかのぼる談林の流れをひく人である。このようなことをみると、何の系統をひくかということがさほど問題とされず、地方へ出かける者はその地の有力な俳人をたずね、また地方の俳人は積極的に来遊の俳人を受け入れるという風であったことがわかる。たとえば、芳室八〇の賀集『妻戸埜波那』に、淡々流吉田連衆が歌仙を寄せたり、また芳室門の恩竹が淡々流俳人と親しく交わっているなど、派閥意識のようなものは感じられない。

富天の来遊

さて、富天の『棗亀』では寛保二年(一七四二)讃岐から伊予に入り、各地の俳人を訪ね、七月五日大洲を出た富天が山道を上り下りしながら海を臨み見た時の感動が描かれている。その後、富天は吉田の狸兄の家に入り、七月二九日船で下関へ向かうまでの間、ほぼ狸兄の家を寝所としている。その間には、宇和島の恩竹を訪ねたり、歌舞伎を見物したりしているが、狸兄のもとで心を安め、楽しい日々を送った有様がよく表わされている。

『棗亀』は、芭蕉の行脚をならった富天の西国行脚集であるが、淡々流拡張の命も帯びていたらしい。その成果は着実にあがったとみられるが、狸兄のように地元の俳人の協力が大きかったことも忘れてはならない。

吉田の定雄

狸兄は、早くから富天門の重鎮として幅広く活躍し、何度も上阪しては京阪の俳人と交流をもつかたわら、その影響を吉田連衆に与えた。吉田連衆の中では、定雄の活躍もめざましい。彼は、富天の『押花宴』で湖照門人として紹介されている。『押花宴』は、元文五年(一七四〇)富天が淡々から宗匠の免許をうけた祝賀の俳書で、折よく摂津にいあわせた定雄は、祝賀の歌仙興行に参加し、客として発句をよんでいる。これをみると、定雄も早くから俳人として知られていたようである。

また、二年後の富天来遊の時にも、寸山・千岫・定雄・狸兄らが共に歌仙を巻いて歓迎している。ほかにも定雄の句は諸書にみられ、狸兄と並ぶ吉田連衆の雄であったと思われる。狸兄にしろ定雄にしろ、その句ぶりは軽妙洒脱で、悠々自適の生活の中で俳諧を楽しんだ様がうかがえる。

宇和島の恩竹と淡々流

宇和島の恩竹は、米沢屋を営む谷脇六郎右衛門で、宝暦一二年(一七六二)七〇歳で没している。彼は、商用で大阪へ出向くことが多く、その際芳室門に入り、談林の流れをひく俳人として活動を始めたとみられる。寛保三年(一七四三)芳室編の『妻戸埜波那』には、恩竹をはじめ枕流・天曲・提江・義六らの宇和島連衆の歌仙などが収められている。また、この中で、枕流・恩竹・提江らが大阪に滞在し、紀行を書いていたことが、芳室によって語られている。その語り口では、彼らを随分重く扱っており、かなり長い付き合いであったようである。

恩竹はまた、宝暦一一年勃父編の『おさな杖』では序を書いており、かなり名の通った俳人であったと思われる。『おさな杖』は、芳室門の半折坊勃父の還暦賀集で、勃父が諸国の俳人から句を集めて一集としたものである。この中に「宇和島谷脇氏久しく逢ざりし。いとなつかしくて旅亭を訪ふ。」と前書した勃父の句があり、恩竹が、死の前年久しぶりに大阪に旅していることがわかる。

これらをみると、恩竹は若い頃から俳諧を嗜み、芳室門の中でも重んじられていたと思われる。事実、富天の『棗亀』にも「宇和島恩竹は兼ても聞侍りぬ」とあり、他派にも広く知られていた俳人である。恩竹は、この時富天を快く迎えてもてなしているほか、風状の『よよし簾』に序を書いたり、夕静の『四国紀行』にも登場するなど、淡々流との関係も深かった。彼は、別に銀海斎という俳号も名乗っており、この号が、彼の死後数代にわたって襲名されるなど、寛保・宝暦年間の宇和島俳壇の中心として、淡々流の俳人との交流ももちながら、幅広く活躍した。

恩竹は、本来淡々流ではないが、淡々流との交流をもっており、後に宇和島に淡々流全盛の時期をもたらす一助となったとも考えられる。

一志編『素羅宴』

本書は、波止浜の村山一志が延享四年(一七四七)石鎚と道後温泉の句を集めて一集としたもので、師の雪泉の序・淡々の跋が寄せられている。この中には、一志が妻哥郷と松山の二穂と共に有馬・伊勢を旅した紀行も収められている。

本書に句を寄せた俳人は、伊予はもちろん阿波・安芸・紀州にも及んでいる。伊予の俳人としては、松山・風早・波止・波方など各地から無数の俳人が名を連ねており、他書にみられない俳人も多い。また、五雲や五嶺など他派の俳人も句を寄せている。

本書は、伊予の俳諧人口がいかに多く、淡々流がいかに勢力を広げていたかを知る上でも貴重である。

三津の含芽

三津は、現在松山市内であるが、当時は、城下から一里余離れた港として意識されている。その三津には含芽がいた。含芽は、松田次郎左衛門、明和六年(一七六九)五五歳でなくなっている。羅人門で、同門の風状が伊予を訪れた時には往復共に立寄っており、その間の紀行『よよし簾』(寛延三年刊)には、含芽の序文が、恩竹・狸兄・玄々の序と並んで載せられている。また、富天の『棗亀』にも含芽の家を訪れたことが書かれている。

松山は、次項で述べるように蕉風が行なわれており、その中で、含芽だけは淡々流の俳人として活躍していた。

今、淡々流の主だった俳人の行績をあげてみたが、彼らはいずれも有産階級の者で、だからこそ悠々自適の生活の中で、点取俳諧が楽しめたと考えられる。そして、それらの人々を中心としてグループが形成され、伊予全体が淡々流に染まっていったのである。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索