データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 民俗 上(昭和58年3月31日発行)

三 衣料と染め

楮 布

木綿と書けば、万葉の時代は「ゆう」と読む。楮を原料にして織った布をいうのである。万葉の時代、麻や絹もあったが、一般的には木綿がもっとも用いられた。この木綿は中世になるとタフ(楮布)といわれた。麻のできない地方の衣料とした中世にも用いられていたのだが、丈夫なため木綿が江戸時代中期以降、一般庶民の衣料となったのちも、山間部などでは山行きの働き着として昭和の初めごろまで残ったのである。

本県でも宇摩郡の山間部に伝えられてきたが、もう繊維をとる技術を持った人、織る人もいない。

昭和四〇年の宇摩郡山村民俗資料調査のときに見つかった古文書に「女は夜なべにタフを織りなさい」と書かれていた。しかし今では楮布を織ることを知っている人はいないし、楮布のことを知っている人さえまれである。それでも、旧家には楮布で織った風呂敷に屋号を入れたのがあった。江戸時代の遺品であることもわかって甚だ興味があった。宇摩郡の新宮村では楮布を明治二〇年ごろまで織っていたという。伊予三島市中ノ川でも楮布は明治時代まで盛んに織られて、昭和二一年ころまではなお細々と織られていた。

伊予三島市富郷町折宇に近藤ツネさんという九〇歳を越える老婦人がいて、楮布を織った経験があるということであったが、今では知る人もいないだろう。作り方は、まず小枝のない上質の楮を蒸して表皮をとる。その皮を厳寒のころ谷川につけて凍結させる。こうして白めにさらし、これを引きあげて煮る。そしてこまかくさいて繊維における。これを手で撚りながら、つないで糸にするのであるが、この作業は今の人にはできない。それをオボケに入れる。オボケから取り出した糸を糸車にかけて、より糸にする。これをはじめて機にかけて織るのである。糸につないでいく作業はとても辛気な仕事であったし、よりをかけるため糸車にかけると、せっかくつないで糸にしたものがよく切れる。こうした苦労を重ねて、昔の婦人たちは家族の衣料を作ったのである。しかし、楮布はいくら重ねて着ても、冬は寒く、あまり防寒の用は足さなかったようである。

麻

木綿普及以前の主要な衣料原料となったのが麻であった。麻はクワ科の一年生草本で、三月下旬ころに播種して夏の土用前後に収穫し、加工する。西宇和郡三瓶町和泉でも麻を栽培して糸を紡いでいた。収穫した麻を乾燥させて三回くらい水に浸し、剥皮したものに灰をまぜて蒸しあげて水洗いをし、不必要なところを捨てさる。さらに細分(中味)をとり、指さきで撚りをかけて麻糸としたのである。これを麻糸をうむといった。

伊予郡広田村高市では麻を栽培するところを菜原といい、その跡地には大根を作った。麻は刈り取ったものを夏の間に蒸して指はぎで皮を平たく剥ぎ、流れ川に晒して苧をつくる。これをうんで麻糸とし、苧巻きをして織りあげたのである。海辺のムラである南宇和郡西海町内泊でも家ごとにその所有地の最もよい畑に防風垣を作って麻地を確保し、麻を栽培して横麻織を織っていた。経糸にトイトと称する左よりの糸を用い、麻を横糸にあてた織り方である。なお、宇和島市九島では明治末年まで苧の苗床で麻を栽培したというが、この麻畑をアサジリと呼んでいた。

麻は木綿が普及してからも作業着や夏着として長く重宝がられた。東宇和郡城川町では、作業衣に用いる麻の衣類は太目の糸を用いて丈夫に織られていた。これに対して晴れ着、特に夏着用にする単衣として作るものは細目の糸で織った。通風性のよい、裏地をつけないカタビラである。女たちは夜なべ仕事に麻糸を紡ぎ、織糸をつくってこれらを織りあげたのである。

なお県下では、明治二一年当時で一三九町二反三畝の大麻作付面積があり、原綿の一割を占めていた。ここから一万七二七一貫の麻を産したのである。主産地は当時の上浮穴郡でほぼ半分を占め、次いで東宇和郡、北宇和郡、喜多郡の南予山村地域、そして旧周布郡、西宇和郡などが続き、その他の地域ではきわめて限られた栽培しかなされていなかった。

木 綿

タフや麻に較べて肌ざわりが柔らかく暖かいのが木綿物の特長である。鮮やかな染色を行うことも自由で湿度の高い夏には糊づけすることによってさらっとした麻のもつ感触を求めることもできる。しかし、日本人がこの木綿に接するようになったのは古いことではなく、わずか数百年前のことであるという。室町時代の末に始まった日本の木綿栽培は急速な勢いで広まり、江戸時代に入ると各地に木綿の特産地を形成していった。これに伴って衣料としての木綿の需要も増大し、一般庶民のものとして定着していったのである。もっとも、この国産木綿は草綿で、かつて用いられたことのある高大な木に生ずる木綿ではなかった。

草綿はあおい科の一年生草木で、晩秋になって実がはぜると中から綿がでてくる。このはぜた実を摘んで木綿をつくるのである。綿の栽培、綿摘み、整製、製糸、製織、縫製と、農家ならこのすべての工程を自家で行ったが、綿打ちだけは熟練の技術を要するので農家を巡廻してくる綿打ち職人に頼んでいた。

ちなみに県下の綿栽培は明治中期より盛んとなり、明治二〇年には一三六五町歩、四五万二六七三貫目を産して商品作物化していった。伊予郡をはじめ宇摩・新居・周布・越智・久米・下浮穴・温泉の各郡を中心に栽培されたが、なかには稲作をとりやめて麦作の裏作として栽培したところも多い。明治二三年に実施された愛媛県農事調査の報告によると、「綿ハ主トシテ松山・今治・西條等ノ近方ニ産スル所ニシテ其種類ハ朝鮮・小朝鮮・芽蝶・白木・青木等トス。三原種及ヒ河内種ハ松山近傍ニ散見スル所ナリ。近来、此作物ハ漸ク増殖スルノ傾向ヲ示セリ。就中、養水ニ欠シキ田地ハ年ヲ追テ此作ニ改スル状況ナリ。殊ニ越智郡近見村(現、今治市)大字大新田ハ沿海ノ部落ニシテ用水ノ流末ニ位シ、稲田ノ灌漑ニ便ナラス。殊ニ近年ハ上流ノ諸村ニ於テ養水ヲ壟断スルノ弊風ヲ来シ、一層困難年々多少ノ旱害ヲ被ムラサルコトナキニ至レリ。而シテ同村ハ綿作ニ適スル地多キヲ以テ稲田ニ綿ノ栽培セシニ其収益遙カニ稲作ノ上ニ出タリ。是ヲ以テ此作物ニ適スルノ地ハ悉ク稲作ヲ廃シ綿作ヲナサントス。」などと記されている。

こうして綿栽培が普及していったのであるが、輸入綿の増加とともに明治末年にはしだいに減少し、松山地方では自家用のものを二~三畝植える程度の農家が多くなっていったのである。綿の実がはじけて白く見え出すと雨にあたらぬうちに収穫しなければならない。これを「綿をモル」といい、子供がかり出された。穫り入れた綿はよく乾燥させ、ミトリにかけて堅い実を除き、さらに女たちが糸ぐるまで糸に嵯りあげたのである。糸をひくといった。次に糸を染めて機を織るが、これを「ハタをへる」という。

温泉郡中島町でもすべて手織木綿であった。綿花を栽培して糸を紡ぎ、手機で織ったものである。四月に種子を播き、七~八月に穫り入れると、二、三日干した綿花を綿繰り器にかけて種子と綿に選別する。ネジリアメのような形をした二本の棒の間に綿花を入れてハンドルを廻すと、綿が外に出て種子が下に落ちるしくみになっている。この綿繰り器をやはりミトリと呼んでいる。綿はさらに弦で打ってやわらかくし、不純物も除く。弦ではじいてゆくのである。鯨や牛の筋でつくり、それに蝋をぬって用いた。打ったあとの綿は五寸ほどの棒に巻きつけるが、これをシノマキといった。これをさらに糸車にかけて糸にし、トソボで糸かせをつくり、染めあげたのである。

着物をはじめ蒲団地をすべて製糸から機織りまで自家製でしつらえるのが、一般的な農家のくらしであった。しかし、こうしたなかからも人々はさまざまな織り柄を創造し、工夫を凝らしていったのである。絣や縞などもその一つの表れであった。

色染め

衣料の染色は、化学染料の普及する以前には天然の植物染料を用いて染めあげた。県下で行われてきた染色とその色相も結構多様で、特に山村部はそうであった。例えば、伊予郡広田村高市では次のようであった。

〈茶染め〉 樒の木の皮を剥ぎ、これを煎じつめた汁に浸けて染める。

〈墨染めとねずみ色〉 桐の本を焼いて炭にし、これをすりつぶしてその色の濃淡によって墨染め、ねずみ染めとした。

〈黄色〉 くちなしの実の汁を出して染める。

〈濃茶〉 栗の木の皮を剥ぎ、これを煎じた汁に浸けて染める。その濃淡により、栗色および濃茶色を出した。

〈黒色〉 五倍子染め。五倍子(フシの実)と鉄屑に水を加えて土壷で沸かし、この中に布令糸を浸して染めあげた。

〈灰色〉 茄子の枝を焼き、その灰に水を加えて上澄み液をとり、これに浸した。

〈鉄色〉 クヌギの木の皮を煎じた汁につける。

〈萌黄色〉 ヨモギを煎じた汁につける。その手加減で濃淡を染めわけた。

このように山村の高市部落ではさまざまな染色方法を伝えてきたが、藍染めだけは中山(伊予郡中山町)の紺屋に頼んだ。また高市では、一般に金毘羅詣りの帰途に菊間町方面へ回って染色を買い、背負って帰って高機にかけて織りあげたという。

同じ山村の上浮穴郡小田町では、クチナシの実(黄色)、イタドリの根(黄色)、桐の木灰(ねずみ色)、ヨモギ(萌黄色)、ツユクサ(青色)、楮の炭(藤色)、みかんの皮(うぐいす色)、藍(紺)などの染料を用いて染色していた。また北条市小川谷では、明治初期まで水田の青粘土の中に白木綿をうずめて青く染めていたという。松山市久谷町縮川では五倍子やサンジ、茄子の枝などを用いた。五倍子と鉄くずに水を加えて土壺で沸かし、この中ヘハンテン、モモヒキなどの織糸を入れて黒く染めた。サンジの本は皮を鍋で煎じて白の木綿糸を入れ、みょうばんを少量加えて茶色に染める。そしてシキミであれば、その皮に少量の米を入れて煎じ、この液に白の木綿糸を入れるとこげ茶色に染まったという。

東予の伊予三島市中ノ川では藍をつくってタフの染色をしていた。藍を刈り取ってハゼ木にかけて乾燥し、釜で煮つめて汁をとり、この中にタフをつけて染めあげた。なお、藍はたいへん虫がつきやすいので、ドスという薬草を用いて駆除した。ドスは毒性が強いので、これを釜で煮つめて汁を藍にかけると害虫は全滅したという。ともに明治初期までのことである。また、南予の一本松町正木でも女たちが藍染を行った。ほとんどの家が自宅に藍壺を持ち、紺浅黄や水浅黄に染めていたが、麻布は染めにくいので夏の着物などは染めずに着ることもあったわけである。その後、笹川対岸の高知県山北の紺屋へ頼むようになったが、それでも色とりどりの縞糸の染めは女たちが工夫し、桐の木の濃い灰汁を混ぜるとねずみ色になるなど草木の類を使ったさまざまな染色方法を熟知していたのである。

一方、島嶼部や海浜の地方でもほぼ同様な色染めの方法が伝承されてきた。越智郡岩城村海原では大部分は紺屋で染めたが、縞糸はクチナシを用いて茶色に染めていた。茶縞といって、クチナシの本を昔はどの家にも植えていた。温泉郡中島町二神では、クララという草を染料にし、とくに蚊帳を緑色に染めるときによく用いたという。佐田岬半島の三崎町正野には、藍(紺)、クチナシ(黄橙)、山桃や櫟の木の皮(茶・鉄)、山桃の生実(黄色)、山桃の熟実(水色)、木斛の皮(淡いねずみ色)、鍛冶屋のワキアワ(=熱した鉄をつけた水、うぐいす色)、などを使用する方法があった。さらに水色に染めたものを黄色の液に浸し、石灰をかけると赤茶になるといい、補助染料を用いてさまざまな色つけを楽しんだのである。

また南宇和郡西海町内泊では、糸染めのほか蒲団地の染付や五月幟、船ぐるしなどを紺屋に依頼して染めあげるとともに、自家においても桃皮染めやしぶ染めなどを行った。山桃の樹皮をはぎ取ってこれを煮たてて蚊帳、布、糸などを染めたのが桃皮染めである。柿渋は釣糸に、椎皮を槌でくだきざるに入れて大釜で煮て魚網を染めた。染料というよりも防腐剤であり、魚網のはりを出させたのである。因みにお歯黒には、古鉄を焼いては土瓶の中の少量の水に入れ、この作業を繰り返してお歯黒をとった。塗るときにはふしの木の実を粉にして塗った。また、桃皮染めの黄色にお歯黒を混入して褐色染めにもしたという。

その他県下では、カリヤス(=刈安、黄色)、お茶の葉(薄茶)、楢の木の皮(茶褐色)、里芋の皮(灰色)、椎の木の皮(褐色)、ハシバミの木の皮(褐色)などが各地において伝統的に用いられてきた。そして多くの場合は糸染めであり、白布に織ってから染める布染めの方法は概してあまり行われなかったのである。

絵 絣

絣は平織のなかにも多様な模様を織り出すことができるので、用途も幅広い。そもそも絣は南方から沖縄を経て、江戸時代中期に鹿児島に導入されたのち九州・伊予・中国地方へと広がっていったのである。

絣は前もって糸染めをした絣糸を使い平織りで柄をつくるものであるが、経糸または緯糸のところどころを堅く縛って、あるいは括って染めあげた斑の絣糸を用いる。そして、経糸のみ緯糸のみあるいは両方を絣糸にするという織り方によって経絣、緯絣、経緯絣の別がある。多くは経絣である。蚊絣、十字絣、井桁絣、矢絣、二の字絣・亀甲絣、そして絵絣など各種の絣模様を生み出し、庶民の衣服として重宝がられた。

絵絣は緯だけに絣糸を使って絵画ようの柄を織り出すもので、緯絣の一種である。絣が日本の風土に根づいて写生風の絵絣をつくり出したことは、絣の大きな発展でもあった。絵絣の模様は、まず下絵を描いて型紙を切り、絵台に張って緯糸に型紙を使って墨で絵を写す。この緯糸が種糸となるのである。種糸は絣糸のもとになるもので、模様に応じて縛りあげて染める。こうして斑の絣糸ができあがるのである。

絣糸を仕立てる場合、染色は専門の紺屋に頼むがほとんどの工程は家の女たちが手仕事で行ったわけである。その女性たちの名前が記録されて後世に伝わることもあるし、単に「どこそこのババ」といった温泉郡中島町のような地域的な呼称のままに伝えられることもある。ともあれ、庶民の女たちがこうした絵絣に取り組み、素朴ではあるがその絵心を表現していたのであった。

縞 帳

木綿の織り柄を代表するものに、いま一つ〝縞〟がある。縞は、経か緯または経緯に線が平行して並ぶ織り柄をいうのであるが`南方原産のシマ織物が輸入されたときに南方の島からきたものという意味合いからシマあるいは島物と呼ばれてきたためであろうといわれる。

縞模様には、万筋・千筋・棒縞・大名縞・鰹縞・滝縞・碁盤縞・やたら縞・弁慶格子などさまざまあり、多様である。また、経緯とも紺糸で織りあげた無地のめくら縞も多かった。こうした縞模様の端切れを帳面に貼りつけて集成したものが縞帳である。女たちは、この縞帳を見ながら家族それぞれの縞柄を選定し、糸を紺屋に出して染めてもらったりしたのであった。県下には、今もいくつかの縞帳が残されており、数十種類、ときには数百におよぶ縞柄が貼付されているのを見ることができる。

着初め

新調した衣服の着初めにはいろいろな習俗が伴った。例えば、シズ(しつけ糸)のついたままの着物を着ると中気になるので必ずこれを除いてから着るものだという。また新調の着物は東を向いて着るとか、先ず最初に氏神参りをする風があった。大洲市柳沢や新谷、菅田などでは着物を着る前に大黒柱に着せて「いのち長かれ、きものは弱かれ」と唱えたり、同市南久米では着物に肴を供えて拝んでからのちに着たという。

また着初めの日にはモンビ(物日)を選んだ。前日の朝から機を仕立てて一日で織り上げ、これを徹夜で縫って翌朝に家族に着せられる女がやりてとされたのである。特に酉の日におろすと鳥の羽重ねとて着物がそれほどに増えるといったり、逆に子の日におろすと破れやすいなどと忌みる風がある。重信町あたりでは庚申の日に縫物をすると仕事が後もどりしてはかどらず、失敗しがちになるという。そして、着物を仕立てて片袖のままでおくと着物が踊りだすといい、必ずその日のうちに両袖をつけるものだとしていた。また二人以上の引っ張り縫いも死装束の縫い方であるからと忌みた。

|

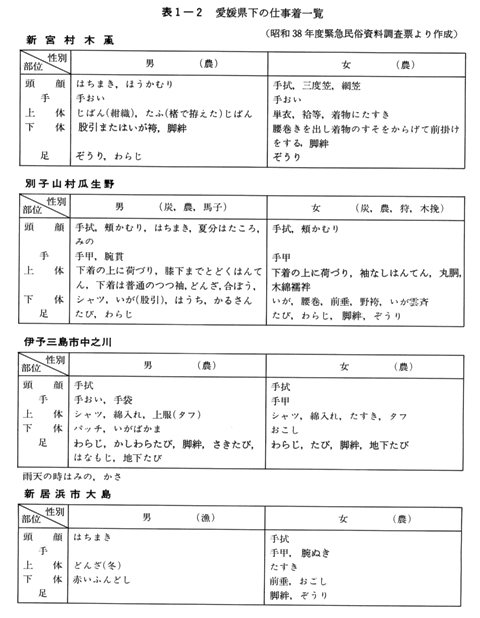

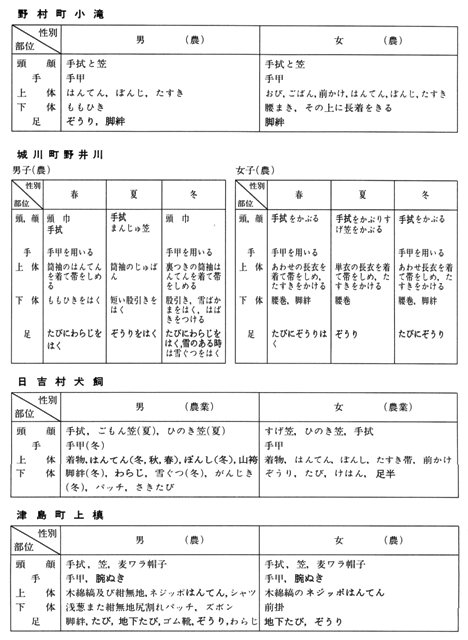

表1-2 愛媛県下の仕事着一覧①(昭和38年度緊急民俗資料調査票より作成) |

表1-2 愛媛県下の仕事着一覧②(昭和38年度緊急民俗資料調査票より作成) |

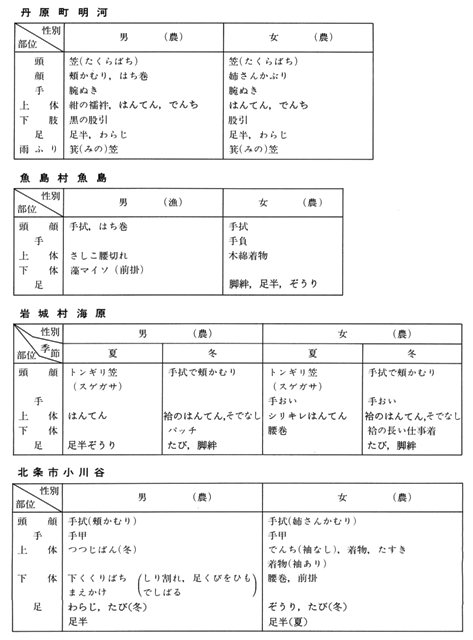

表1-2 愛媛県下の仕事着一覧③(昭和38年度緊急民俗資料調査票より作成) |

|

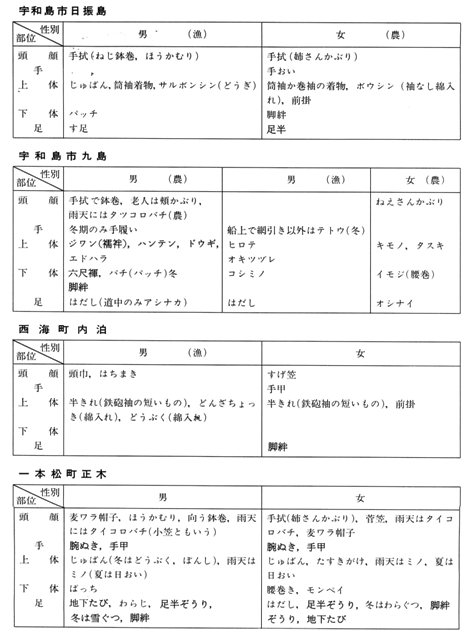

表1-2 愛媛県下の仕事着一覧④(昭和38年度緊急民俗資料調査票より作成) |

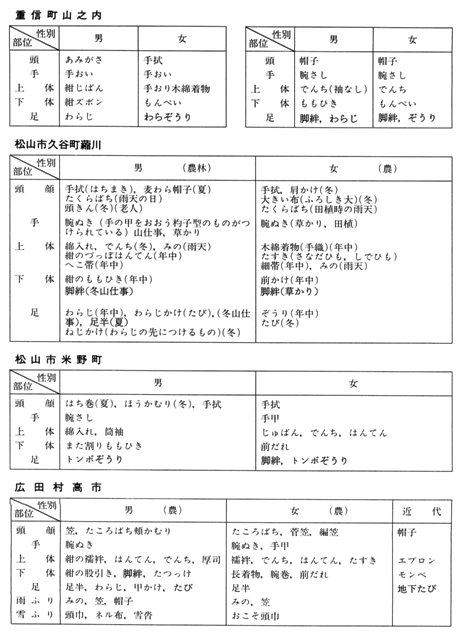

表1-2 愛媛県下の仕事着一覧⑤(昭和38年度緊急民俗資料調査票より作成) |

表1-2 愛媛県下の仕事着一覧⑥(昭和38年度緊急民俗資料調査票より作成) |

|

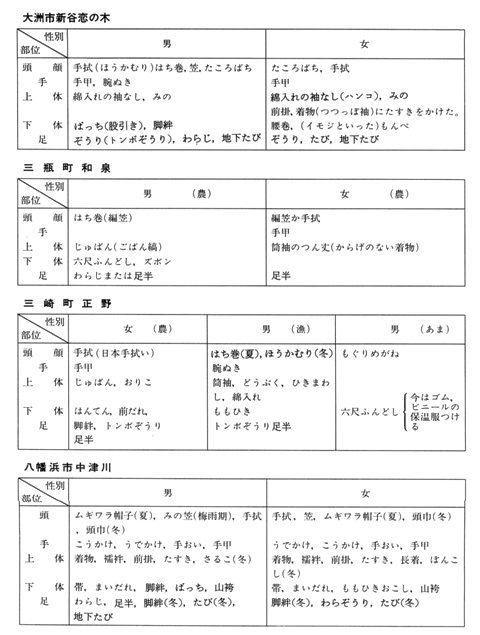

表1-2 愛媛県下の仕事着一覧⑦(昭和38年度緊急民俗資料調査票より作成) |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索