データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 地誌Ⅱ(中予)(昭和59年3月31日発行)

一 焼畑耕作

焼畑とは

焼畑とは、山地の樹木を伐採し、それに火入れをして得られた草木灰を唯一の肥料として作物を栽培する畑である。無肥料での耕作であるので、数年間で地力は減退し、新たな山に移動して行かねばならないので、耕地が移動して行くことから、焼畑による農法を移動農業ともいう。このような原始的な農業は、現在でも熱帯・亜熱帯の地方には広く見られるが、わが国でも昭和三〇年ころまでは、全国各地の山間部に広く残存していた。

四国山地は全国的にも焼畑が広く見られる地域として知られていた。昭和一一年の農林省山林局の焼畑及び切替畑に関する調査によると、四国の焼畑面積は三万五九三八haで、全国の四六・四%を占めていた。このうち高知県が二万九二二九ha(八一・三%)、愛媛県が五四六九ha(一五・二%)を占めている。四国のなかでは、愛媛県から高知県にかけての山岳地帯が焼畑耕作の特に盛んなところであった。上浮穴郡はその四国山地の焼畑耕作の核心地をなし、愛媛県では最も焼畑耕作の盛んな地域であった。明治二四年(一八九一)の『愛媛県農事概要』によると、県内の焼畑面積一万九一二〇haのうち、その六〇%にあたる一万一四七一haが上浮穴郡によって占められている。他に焼畑面積の広いのは、宇摩郡・東宇和郡などであるが、これらの地域も上浮穴郡同様、急峻な山岳地帯の卓越する地域である(表7―1)。

焼畑の呼称は地域によって異なるが、四国山地では近世以降、「切畑」又は「切替畑」と呼ばれることが多かった。上浮穴郡の明治年間以降の土地台帳には、切替畑と記載されており、住民も一般的には切替畑と呼んでいるが、柳谷村や面河村ではあら地と呼んだり、小田町ではひらきと呼んだりすることもあった。

急峻な山岳地帯の卓越する上浮穴郡では、集落と耕地は山腹斜面に立地するものが多かった。その場合、集落は南向の緩斜面に立地し、それをとりまいて常畑があり、その外側に焼畑が展開するのが一般的な形態である。常畑は永久畑のことであるが、自給用の野菜を栽培するので、さえんばと呼ばれたり、人糞や刈草などの肥料を投入するので、こやしと呼ばれたりもした。野菜以外には、夏作にとうもろこしやきび、冬作に麦、じゃがいもなどが栽培され、一年二作を原則とした。

焼畑の種類

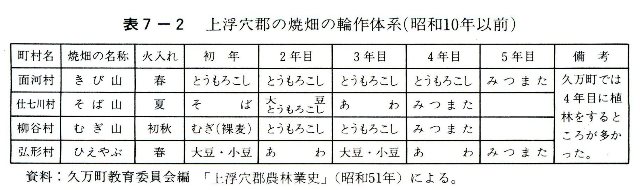

焼畑は火入れの時期によって、春焼き、夏焼き、秋焼きの三種類に区分される。また、初年作物に何を栽培するかによって区分すると、きび山、そば山、麦山に分けられる。火入れ時期と初年作物とは密接に関連するので、春焼きの焼畑はきび山に、夏焼きの焼畑はそば山に、秋焼きの焼畑は麦山にそれぞれ対応している(表7―2)。

面河村の草原(標高八〇〇m)や柳谷村の稲村(標高五五〇m)は、山腹斜面に立地した焼畑の村であった。これらの集落に例をとると、春焼きの山は、まず一〇月ころ広葉樹を葉のあるうちに伐採し、それを翌年の春まで乾燥させる。火入れは翌年の春三月から五月上旬ころにかけて行なわれる。焼畑の造成では、延焼の防止の意味から、火入れは特に重視される。火入れに先だっては、防火のために山の周囲に幅二m程度の火道(防火線)を切る。火入れの当日は、山の神に安全と豊作を祈り、神酒をささげ、隣家の人々の応援を得て慎重な火入れ作業を行なった。火は延焼防止と土をよく焼くために、上から下へとつけておりる。その作業は火の走りをよく見るため、夕方から夜間にかけて行なうことが多かった。

このようにして草木灰の得られた焼畑には畝立てをせず、そのままの状態で四月下旬から五月上旬にかけて、とうもろこしが播種される。とうもろこしは幅八〇㎝間隔程度に列状に播種されるが、一つの列のとうもろこしは六〇㎝程度の間隔をとっているので、その間に大豆か小豆が間作された。播種後の手入れとしては、除草や土寄せをする程度で肥料は施さない。とうもろこしは完熟した頃合を見はからって、一〇月下旬から一一月上旬にかけて収穫される。大豆・小豆はそれ以前に収穫される。

上浮穴郡では、とうもろこしのことをとうきびと呼ぶので、このように初年作物にとうもろこしを栽培する焼畑をきび山という。きび山は冬季には利用されず、三~四年程度同じような利用が繰り返される。とうもろこしの収穫は初年度に多く、以後急激に減退していく。常畑では反当収量が一石平均であるのに対して、焼畑の初年度には二~三石もとれる畑があり、平均して焼畑の方が収量が多い。しかしながら、三~四年するとその収量はあまり期待できなくなる。このように焼畑は地力の減退と共に放棄され、林地にかえっていく。二〇年から三〇年程度林地の状態で休閑してのも、地力を回復すると再び焼畑用地に転換される。切替畑とは、このように畑と林地が転換することによる呼称である。上浮穴郡の焼畑の大部分は、この春焼き形式の焼畑であった(写真7-1)。

夏焼きの山は、八月中旬ころ火入れが行なわれる。樹木の伐採はそれに先だつ数週間前である。夏焼きの山には火入れ後ただちにそばが播種される。そばは七五日といわれるように、播種後七五日目に収穫されるので、一〇月下旬から一一月の上旬には収穫が可能である。冬季は休閑し、翌年に大豆や小豆が栽培され、翌年あわを栽培してのも林地にかえるものが多い。夏焼きの焼畑は樹木のあまり成育しないやせ地が利用される場合が多かった。そばは地味不良なところでも栽培可能な作物であり、地味不良な山にそばを栽培するために造成する焼畑が夏焼きの山であるといえる。あわは焼畑の最終年度に栽培する例が多い。それはあわが地力を消耗する作物であるので、その後に作物の栽培が困難なことによる。「あわを播いたらそらす」というのは、このことを端的に示す言葉である。

秋焼きの山は夏から初秋にかけて伐採された樹木が、九月から一〇月上旬にかけて火入れされ、火入れ後直ちに麦が播種される。播種後覆土をかねて耕起がされるが、以後収穫まで手入れはされない。麦の収穫は六月中・下旬であり、翌年は七月ころ小豆が播かれ、その翌年にとうもろこしが栽培される場合もある。麦作は通常初年度の一回限りである。麦作の可能なところは、冬季寒冷な上浮穴郡では日当たりのよい山に限られるので、麦山は全体的にはそんなに多くなかった。

栽培作物

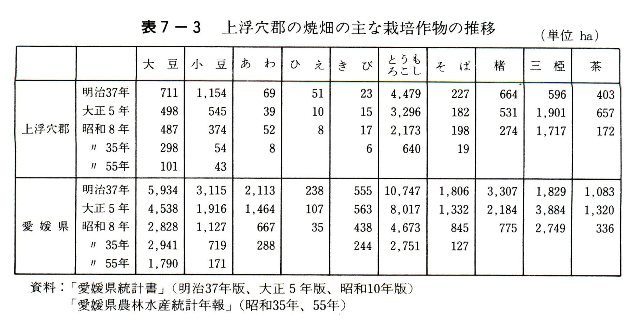

上浮穴郡の焼畑の主な栽培作物には、とうもろこし・そば・あわ・きび・ひえ・麦・大豆・小豆・茶・三椏などがある。このうち、麦や雑穀類は住民の自給作物として栽培され、小豆・茶・三椏は商品作物として栽培された。水田に乏しい上浮穴郡では、焼畑に栽培する雑穀類が住民の主食として最も重要なものであった(表7―3)。

上浮穴郡の明治以降の焼畑作物としては、とうもろこしが最も重要な作物であった。とうもろこしは温暖多雨な気候と肥沃な土壌を好む作物であり、三波川系の結晶片岩や古生層の風化した地味良好な土壌に恵まれ、かつ夏季に雨の多い上浮穴郡はとうもろこしの適地として、その栽培が全域にみられた。戦前には上浮穴地方は北海道・阿蘇とともに日本の三大産地であった。しかしとうもろこしは在来からのこの地方の作物ではなく、近世にこの地に導入されたものが、急激に普及していったものと考えられている。

とうもろこし導入以前の、この地方の焼畑作物として、最も重要な作物はひえであった。上浮穴郡に隣接する高知県の池川町や本川村の奥地などでは、昭和年間になってもひえが最も重要な作物となっており、交通の便利なところほど、ひえに変わってとうもろこしが多いのは、近世のある時点に四国山地に導入されたとうもろこしが、その多収性ゆえに、次第にひえを駆逐していったことを物語るものである。上浮穴郡では、すでに明治年間にはひえの栽培面積は少なく、明治三七年(一九〇四)現在で、とうもろこし四四七九haに対し、ひえは五一haにすぎない。ひえは麦と混ぜたひえ飯として主食となった。

とうもろこしは住民の最も重要な主食であった。とうもろこしは完熟したものを収穫し、それを軒下で乾燥させ、脱穀・調整してのち、臼でひき割り、とうきび飯にして食べたり、粉にひいてとうきびだんごにして食べた。また、煎ったものを粉にひいた「はったい粉」として消費されるものもあった。とうきび飯は米粒大にひき割ったとうもろこし八合程度に、米二合程度をまぜて炊いた御飯である。温かいうちは食べやすいが、冷えると喉を通りにくかったという。とうきびだんごは汁にして食べたり、囲炉裏のはたで焼いて食べたりした。上浮穴郡で主食がとうもろこしから米に変わったのは昭和三五年から三八年ころである。

きびとあわはきび餅・あわ餅として食べられるものや、麦と混ぜてあわ飯として食べられたものがある。そばは粉にひいてかけそばにして食べたり、そばだんごにして食べた。麦は初夏に収穫されたものが、脱穀・調整後、各農家にあるヤグラでつき、丸麦の状態で麦飯として食べられた。農家によっては素麦飯として食べられたり、一割から二割程度の米を混ぜた麦飯として食べられたりした。

大豆は味噌・醤油・豆腐の原料として自家消費されるものが多かった。昭和三〇年ころまでは、どの農家も味噌・醤油は生産したので、大豆は麦と共に、その重要な原料であった。また豆腐も自家生産するものが多く、盆・正月・地方祭等には盛んに自家用の豆腐として生産された。小豆はきび餅・あわ餅などのアンコに利用されたりするものもあったが、山村の住民にとっては、むしろ重要な現金収入源であった。特に昭和二〇年から三〇年ころには、赤いダイヤといわれ、高価に販売された。

茶と三椏

茶と三椏は焼畑耕作する山間部の住民の最も重要な商品作物であった。上浮穴郡の茶畑は明治三七年(一九〇四)四〇三町歩、大正五年六五七町歩となっており、県内の約半分の茶園面積を誇るが、そのうち半ばは見込面積となっており、各地に散在する茶の樹を見込んだ面積である。上浮穴郡に茶畑が本格的に開かれたのは第二次世界大戦後の昭和二七年から二八年ころ、面河村の本組や久万町の下直瀬においてであり、それ以前は常畑の畦畔や焼畑のなか、あるいは林地内に散在する自生の茶が利用されていた。

明治初年の久万地方の茶畑のことを記した竹内信英の『茶園閑話』(明治七年)には、

久万山を始として深山幽谷の茶樹は固有の者過半たるべし。……久万山は無慮茶なり。而して園をなさず。蜀黍の畦間、或は林叢の樹陰、或は懸崖危岸の顛、或は草莱礫壌土等の間に散在するもの多し。此種元播植せるものに非ず。

と記されている。当時の久万地方の茶畑の実態がよくわかる。茶の樹は火気に強く、焼畑造成した後にも株は枯死せず、そこからまた芽を出して再生する。焼畑の跡地に茶が自生しているのは、このような茶の樹の特性に由来する。

久万地方の茶は、『松山叢談』によれば、藩祖松平定行が宇治より茶の実を取り寄せ、藩内に栽培奨励したことに始まるという。藩の殖産政策によって、天保ころより、その栽培が盛んになったというが、それは散在する焼畑の茶を藩が商品化へ組織化したものと思われる。交通不便な山間地にあっては、外部に商品として移出できるものは、おのずから制約されていた。近世以降、常畑の畦畔に楮が栽培され、それで漉かれた紙と、茶が商品作物として重要であったのは、共に軽量で高価であり、担夫や駄場によって外部に搬出しても採算がとれたことによる。明治時代に面河村では、茶と楮が現金収入の大部分を占めていたという。

明治から大正年間の茶は、五月に新芽を摘み、それを各家庭で製品に仕上げ販売した。製法には二つの方法があり、一つは釜で蒸した茶の葉を、炭火の上でホイロ紙(特製和紙)に乗せて煎りがわかしする方法である。ホイロ紙の上で丹念にもみ上げると、香りの高い黄金色のホイロ茶ができる。もう一つの方法は、釜で蒸した茶の葉を、手でもんだり、足で踏んでもみ上げ、これを天日で乾燥させて製品とする。この製品は釜煎茶というが、製品が褐色となり、前者と比べると価格は安い。このような伝統的な製法は今日でも自家消費の茶の製法として部分的には残存している。製品にされた茶は、むしろの筒に入れて、松山・久万方面に出荷されたが、多くは松山・久万方面の商人が農家の庭先まで買いに来た。

三椏は四国山地特産の和紙の原料である。三椏の在来種は四国山地にもあったが、その栽培が増加したのは、明治一〇年代に静岡産の赤木種が導入されて以降である。明治三七年(一九〇四)の上浮穴郡の三椏栽培面積は五九六haであったものが、明治四三年(一九〇九)には、その五・五倍の三二四六haに増加しているのは、明治末年に三椏の栽培が急速に伸びたことを物語っている。上浮穴郡の三椏栽培面積は明治四三年(一九一〇)の三二四六haがピークであり、その後栽培面積は停滞しているが、四国全体の三椏栽培が全国に占める比率はかえって高まっている。大正四年(一九一五)、全国の三椏栽培面積が二万五〇一九haで、高知県の栽培面積が九五二一ha(三八・一%)、愛媛県の栽培面積が三五二八ha(一四・一%)であったのに対して、昭和三三年の全国の三椏栽培面積は一万五〇〇haで、うち高知県の栽培面積は三五五〇ha(三三・八%)、愛媛県の栽培面積は二七一〇ha(二六・七%)となっている。

在来の和紙原料である楮が集落付近の常畑の畦畔等に主として栽培されたのに対して、三椏は暖帯の山岳冷涼地を好み、しかも独特の臭気があるところから獣害に強く、集落から離れた地形急峻な山岳地をその栽培適地とした。そのような林地は春焼きの焼畑用地となっていたので、三椏は焼畑に導入されてくる。三椏が焼畑に導入されたことは、焼畑の作付体系に大きな変化をもたらす原因となった。

三椏は苗床で仕立てられた苗木が、焼畑の二年目ないし三年目ころに移植される。一年から二年は前作の普通作物が栽培されており、大豆・小豆などが間作されているのは普通の栽培景観であった。移植は三月から四月に行なわれ、一〇アール当たり三〇〇〇本前後が植栽される。初年目は中耕・除草をする程度であるが、以後毎年夏季に一回除草を行なう程度であり、その栽培はかなり粗放的である。移植後二年目の冬から三年目の春にかけて最初の収穫がある。これを「初伐り」と呼ぶが、以後二年目ごとに「全部切り」を行なうか、毎年「抜切り」を行なう。栽培の適地では、一五年から二〇年も収穫が続くが、普通は一〇年程度で放棄し山林に転換する。一〇アール当たりの収量は、黒皮で三〇貫程度であり、白皮にするとその三分の一となる。

収穫期は一一月下旬から翌年の四月ころまでにわたる。収穫した三椏は農家の庭先にある蒸し桶で蒸され、ただちに皮はぎ作業が行なわれる。このようにしてはぎとられた三椏の皮が黒皮であり、これをさらに水に浸して皮を柔らかくしたのち表皮をけずりとったものが白皮である。白皮づくりは冬季の婦人の仕事である。白皮をつくる道具は明治以来古くなった刃物を竹べら、茶碗や瓶の割れたかけらであったが、明治四〇年ころから鉄製の皮けずり機も導入された。白皮は露地に干し乾燥させるが、良質のものは何回も流水でさらし、大蔵省印刷局へ紙幣用に納入した。

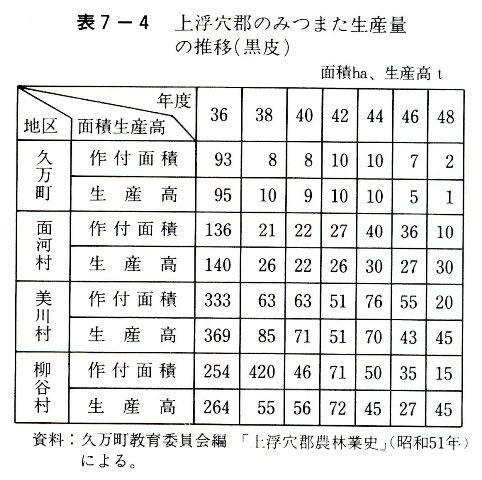

三椏は昭和三八年ころから急速に衰退するが(表7―4)、それは当時の価格停滞と、三椏を栽培していた焼畑面積が急速に減少していったこと、木材ブームを反映して三椏栽培に投下されていた労力が植林に転換されたこと、山村の過疎化による労力不足等が重なってひきおこされたものである。焼畑の人工林への転換は、三椏の栽培地を焼畑から常畑へと移行させているが、三椏はいや地現象がきわめて強いので、常畑での長年の三椏栽培は困難になっている。

焼畑の村

焼畑は原始的な農法ではあるが、上浮穴郡のように地形急峻なところで耕地をひらき、食料を自給するためには、最も適した方法であったといわれる。その焼畑耕作する村は、その農法の原始性と結合して、その村のしくみも古い組織を温存しているのではないかと想像されていた。たしかに四国山地においても、祖谷地方のように中世起源の豪農が集落内の山林の大半を所有し、それを付近の住民に焼畑小作させることによって住民を隷属させていた例もある。しかし、四国山地の大部分の焼畑の村は、山林所有にそれほど大きな格差があるのではなく、焼畑耕作する住民は、主として自分の山を焼畑に開き、不足する部分を他人の山に焼畑小作する例が多かった。全般的には、自作ないし自小作型の焼畑の村が多い。相馬正胤は四国山地の焼畑の村の研究で、前者を「豪農中核型」の村としているのに対して、後者を「農民共同体型」の村と名づけている。

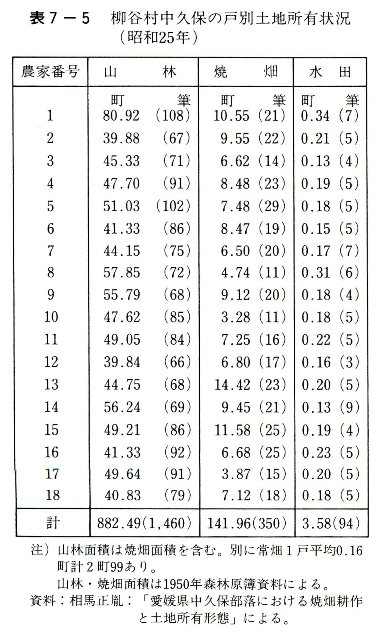

相馬正胤の精緻な研究が公表されている柳谷村の中久保は「農民共同体型」の典型的な焼畑の村であった。この集落は古来一八戸から構成されており、集落の共同体的規制から分地制限がなされ、戸数の変動は見られなかった。土地の所有規模には山林・焼畑ともに大きな格差はなく、昭和二五年当時山林は五〇ha程度、焼畑は八ha程度を各戸が所有していた(表7―5)。しかも各戸の所有地は、各利用区ごとにほぼ均等に分布しており、この面からも集落の平等原則が貫かれていた。焼畑耕作は樹木の伐採や火入れ、獣害の防御、陰地除去、道路の設定などに相互の協力を必要としたので、共同体的な性格の強い村落は、焼畑経営を維持する上にはきわめて好適であったといえる。この集落は村落共同体に支えられ、住民の協力体制のもとに、各農家が自分の山林に焼畑耕作をして生活を維持してきたといえる。しかし、この集落も昭和三〇年ころから植林ブームにまき込まれる。植林は個人主義的な活動のもとに営まれたので、この面から共同体は弛緩し焼畑耕作の衰退と共に、集落自体も分解し、挙家離村の続出によって崩壊の道を歩んでいる。

篠原重則が過疎集落の衰退過程を研究するために調査対象地として選んだ面河村の草原は、昭和二七年当時すでに林野所有規模にかなりの格差がみられた。昭和三〇年ころまでは、焼畑耕作によって食糧を自給したが、林野の零細なものは、他人の山を小作して焼畑を営んでいた。小作料は収穫した現物の三分の一程度であり、このような形態における焼畑小作を「三作」とか「三分け」と呼んだ。ただし焼畑小作を通じて、住民に支配・従属の関係はみられなかった。

昭和三〇年ころから杉の植林が盛んになってくるにつれて、焼畑小作は労力で小作料を納める形態へと変わってくる。杉を植えてくれたら三椏は無償で作らすとが、作物を二年から三年は無償で作らすとかいう方式が多くなっていく。

このように昭和三〇年ころから焼畑への杉の植林が盛んになっていくと、焼畑用地は次第に狭められ、やがて上浮穴郡の山間部から消滅していく。焼畑が最後の姿をとどめていたのは、昭和三七年から三八年ころである。この時期はまた山村への米飯の導入期であり、焼畑で栽培していた雑穀は、住民の自給作物としての意義を失った時期でもあった。

|

表7-1 愛媛県の切替畑面積と切替年度(明治24年) |

表7-2 上浮穴郡の焼畑の輪作体系(昭和10年以前) |

表7-3 上浮穴郡の焼畑の主な栽培作物の推移 |

|

表7-4 上浮穴郡のみつまた生産量の推移(黒皮) |

表7-5 柳谷村中久保の戸別土地所有状況(昭和25年) |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索