データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 地誌Ⅱ(南予)(昭和60年3月31日発行)

四 南宇和郡の真珠及びはまち養殖

真珠養殖の先覚者

愛媛における真珠養殖は、明治四〇年(一九〇七)御荘平城湾において小西左金吾があこや貝の購入事業に着手したのが最初とされる。明治四二年には愛媛県水産試験場が、やはり平城湾であこや養殖試験を始めている。小西左金吾は人工の真円真珠生産をめざして、真円真珠研究の第一人者であった西川藤吉の高弟藤田昌世を中央から招き、指導を仰いだ。こうして御荘湾・宿毛湾では三重県に先がけて、大正四年(一九一五)真円真珠の産業化に成功している。大正五年一〇月二〇四個、同年一一月一七一個の良質真円真珠を大阪の商人に売却、翌六年には一四〇三個、七年には一〇一六〇個と急増している。一方、大月菊男は平山養殖試験地で真円真珠の研究を行なっていたが、大正九年実藤道久らと伊予真珠株式会社を設立、同時に台風による松田川の決壊で壊滅した予土真珠株式会社の事業を吸収した。

水産試験場の助手であった向田助一・向田伊之一は技術者として大月に協力した。向田助一は市場価格の暴落により、伊予真珠が長崎県の高島真珠に引継がれた際、技術長となったが、昭和五年には、高島真珠の閉鎖により、その事業を引継ぎ向田真珠として継続している。一方、昭和四年、大月菊男は向田伊之一を技術長として大月真珠養殖業を開設した。昭和一〇年になると、向田、大月真珠とも良質の真珠を生産し、中央で伊予真珠の名声が確立された。この大月真珠と向田真珠こそが真の意味の愛媛真珠の草分けとなった。このように御荘湾では戦前から真珠養殖業が軌道にのり、規模においては三重県に太刀打ちできないまでも、真円真珠養殖が三重県と同時期に成立を見ていたことは特筆される。

由良半島以北の宇和海沿岸の真珠養殖が第二次大戦後三重県の業者らによって始業され、発展したのに対し、御荘湾では、地元の漁民による経営というところが大きな特色である。昭和三七年の母貝養殖から真珠養殖への転換は、会社形式のものとして外泊・内泊(西海町)に各一体、協業体形式のものが平山・高畑・中浦(御荘町)・平碆(内海村)に各一体数えられる。同三八年の御荘湾における異常冷水塊の発生は稚母貝の四〇%をへい死させた。これを機に母貝生産は、深浦・久良・福浦などに移り、御荘湾内には真珠養殖だけを残すという地域分化がおこった。

こうした先進的真珠養殖地域としての御荘湾は、長年にわたる漁場の老朽化と湾奥部における漁場の汚染がすすみ、湾奥では真珠忙代わってかきの養殖が行なわれている。真珠養殖は御荘湾口に近い、菊川地先に移動している。同時に御荘湾内で行なわれてきた南内海漁協のはまち養殖は話し合いによって湾外三ッ畑田島の島かげに移動した。

真珠母貝養殖の新興地域

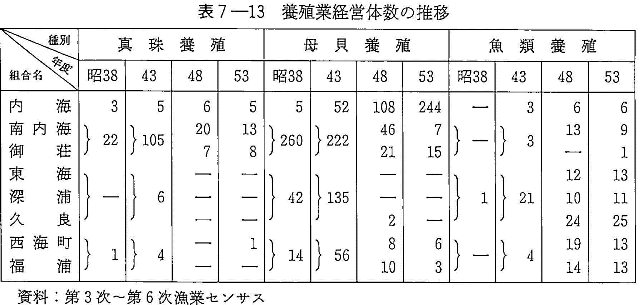

戦後の宇和海沿岸にあって真珠母貝養殖ほど、急激な発展、衰退をみる業種も少ない。真珠養殖に比べて、短期間、小資本で経営参加が可能であって宇和海各地で、その地区の漁民によって経営が行なわれたのである。また漁場の利用の仕方によって漁場の老朽化がすすみ、利用不能の漁場が続出した。昭和三八年御荘町では二六〇もあった経営体が昭和五三年には二二体と減少しており、東海・深浦・久良といった宿毛湾沿岸でも、昭和四三年に一三五経営体あったものが、一〇年後には皆無となっている。逆に内海村では昭和三八年の五体から昭和五三年の二四四体へと激増ぶりが示されている(表7―13)。また筏の数をみると昭和四七年の一三〇台から同五九年には五六二六台と急増し、由良半島北側の下灘地区に次いで台数が多い(前掲五章の表5―27参照)。

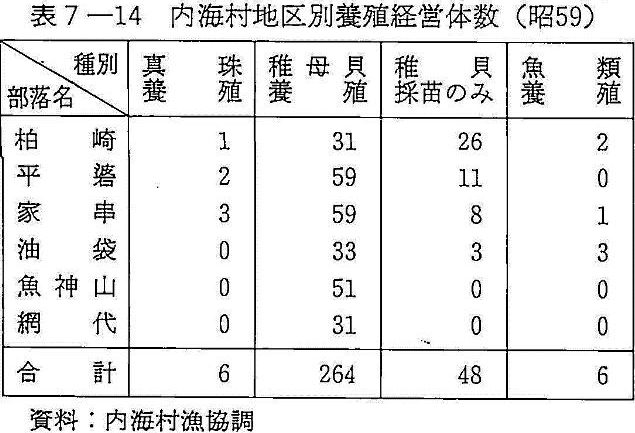

内海地区の稚貝採苗を含めた稚母貝養殖は全国的に有名である。地元で消費される母貝が約二〇〇万個と限られており、残り大半は稚・母貝とも県外出荷がなされている。ちなみに県外稚貝出荷における市場占拠率は内海だけで四〇%という高率である。昭和五九年の稚貝採苗のために海中投入した杉葉は、内海一二万九〇〇〇枚、御荘三万九〇〇〇枚、南内海五万枚、西海四万四〇〇〇枚の四漁協のみであり、内海の周辺海域が現在残る唯一の天然採苗の好適地といえる。この稚貝採苗を行なっている経営体を部落別にみると、由良半島基部において卓越し、半島先端部では行なわれていない(表7―14)。

はまち養殖業の成立

南宇和におけるはまち養殖は、昭和三五年城辺町久良の竹芳松によって始められた。最初は網仕切方式であったが、翌三六年には小割網生簀方式が導入され、急速に普及することになった。小割式生簀は従来の網仕切に比べて、施設費が少額ですみ、海水の交流がよくて、高密度飼育が可能となった。この小割式生簀が今日のはまち養殖興隆の生産基盤の一つとなった。先覚的はまち養殖業地域の久良では、最初のうちは自家のもじゃこ採捕が盛んであり、約八〇%の稚魚が自給されていた。しかし現在は九〇%を九州方面の業者から購入するようになっている。採捕のための乗組員三人の人件費と油代を考慮すると、他所から購入した方が安くなったためである。また南宇和の海域は冬でも水温が一六度C以下にならないので越冬魚の成長も可能であった。このことは、由良半島以北の宇和海のはまち養殖では、当年魚が比較的多いのに対して、南宇和の養殖を二年魚以上の魚価単価の高いぶり養殖へと移行させた。もちろん資金面で余裕がなければ、多年魚飼育は不可能であって、これが一番大きな条件であった。特に昭和四五年ころより大型冷凍車による氷冷するはまちの出荷方式は、南宇和郡という、市場から遠く離れた不利な条件を克服して、わが国最大の市場である関東市場への進出を果たすことになった。現在では、日本海方面から東北・北海道まで出荷が行なわれている。

企業的はまち養殖経営

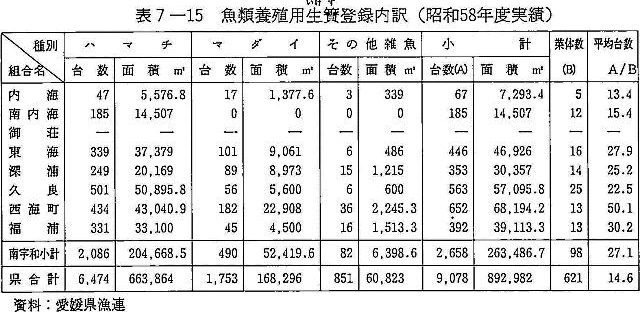

はまちを中心とする魚類養殖の生簀の筏台数は、県平均が約一五台であるのに対して南宇和郡では、約二七台と規模が大きい(表7―15)。西海町漁協・福浦漁協・東海漁協で平均台数が多いが、久良では、最高七三台、最低一二台と台数の差が大きい。こうしてみると、大規模経営はかつて西外海・東外海と称された宿毛湾に面した外洋海域ともいうべき沿岸地域で行なわれていることがわかる。台風の常襲地帯であり、養殖経営の危険度はそれだけ高いといわねばならない。

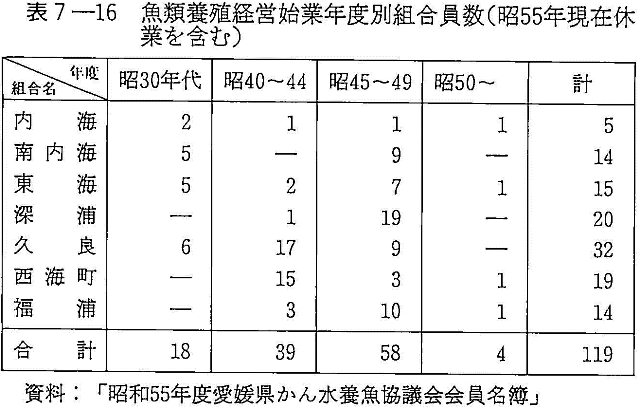

はまち養殖の始業年度をみると、久良・東海・南内海漁協で早く始まっており、深浦・西海町・福浦の開発はやや遅れて出発していることがわかる(表7―16)。またはまち養殖経営前の経営をみると南宇和郡に共通していえるのは、水産加工業者のはまち養殖経営が多い、ということである。あるいはまき網経営者、かつお一本釣船主といった親方的、地域上層漁民によって、いち早く始業された場合が多い。宇和海のはまち養殖が真珠母貝養殖から転換した小規模零細経営と性格を異にしている(五章の表5―23参照)。

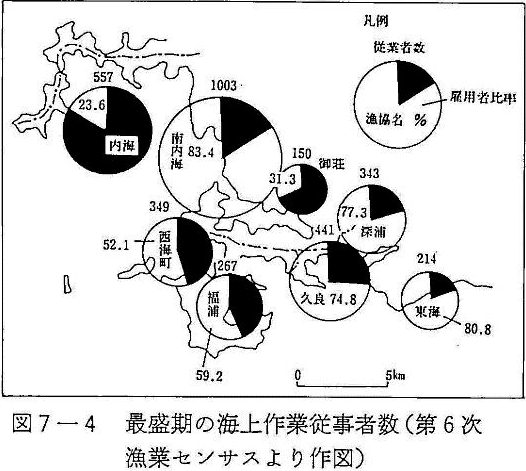

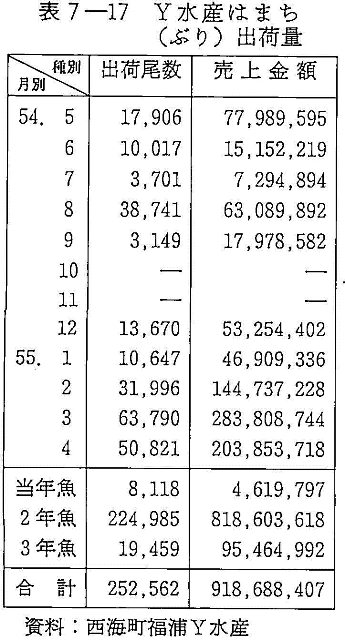

南内海・東海・深浦・久良地区では最盛期の海上作業従事者のうち、雇用者の占める割合が非常に大きい(図7―4)。南内海・東海地区のまき網、深浦・久良地区のかつお一本釣といった漁船漁業を除くと、ほとんどが大規模はまち養殖経営において、地元漁民が従業員として雇われている。南宇和の大型化しているはまち養殖経営者の一業者としての年間出荷額は約九億円に達している(表7―17)。出荷の大半は二年魚であり、出荷のピークは二~三月である。これは最も良質とされる鹿児島産の出荷が一月であり、それに続いて愛媛の出荷が行なわれるわけである。この経営体の従業員をみると、はまち飼育一三人、運転手三人、事務三人、計一九人となっており、いずれも地元の労働者が雇用されている。水産加工業者のはまち養殖経営進出は、福浦・西海町漁協関係に多い。陸上活動の加工業者であっただけに、昭和三〇年代の宇和海沿岸のいわし不漁に際しても、他の漁船漁業としての沖合化は苦手であり、加工業者としての経営感覚や資本の蓄積がはまち養殖経営への転換を可能ならしめた。また一方では、広大な漁場が容易に開放されたところが大規模経営発生の要因となっている。

|

表7-13 養殖業経営体数の推移 |

表7-14 内海村地区別養殖経営体数 |

表7-15 魚類養殖用生簀登録内訳 |

|

表7-16 魚類養殖経営始業年度別組合員数 |

図7-4 最盛期の海上作業従事者数 |

表7-17 Y水産はまち(ぶり)出荷量 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索