データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 地誌Ⅱ(東予西部)(昭和61年12月31日発行)

三 今治平野の野菜

野菜栽培の地位

人ロ一二・五万の今治市をひかえる今治平野は、その市民に生鮮食料品を供給するものとして野菜栽培が盛んであった。今治市の野菜収穫面積は、昭和四〇年には三三一haに達し、県下の八・九%を占め、県下では松山市と肩を並べる野菜産地であった。昭和四一年愛媛県で国の野菜指定産地となっていたのは五か所であったが、うち「東予の秋冬はくさい」・「今治の夏秋きゅうり」・「東予の冬春トマト」は、今治市を主産地とした野菜であり、当時今治平野は中央市場と結びついた県下の代表的な野菜産地であった。

今治市の野菜収穫面積は、農林業センサスによると昭和四五年に一八〇ha(県の五・八%)、同五〇年には一五八h(県の四・九%)、同五五年には一四六ha(県の四・二%)、とその栽培面積を減少させている。この間、愛媛県の野菜収穫面積はほとんど変わっていないので、今治市の野菜収穫面積の減少は、それだけ県内における野菜産地の地位が低下したことを物語るものである。

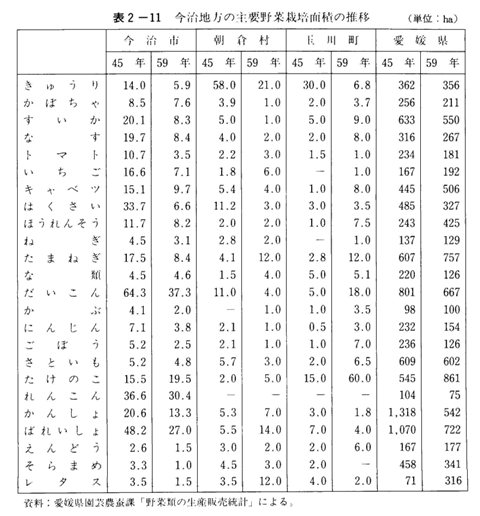

今治市で栽培している野菜のうち、昭和四五年現在栽培面積の広いものは、だいこん・ばれいしょ・れんこん・はくさい・かんしょ・すいか・なす・たまねぎ・いちごなどであった。このうち、県内での栽培比率の高いものは、れんこん・いちご・だいこん・はくさい・なすなどであった。これに対して、昭和五九年現在の野菜栽培面積で広いものは、れんこん・ばれいしょ・たけのこ・だいこん・すいか・キャベツ・いちごなどであるが、昭和四五年に比べていずれも栽培面積は減少している。特に減少率の大きいものは、はくさいであり、昭和四五年に三三・七haあった栽培面積は、わずか六・六haに減少している。かくして、今治平野の特産であった「東予の秋冬はくさい」は、昭和五七年には指定産地から解除されてしまった(表2―11)。

野菜産地の盛衰

今治市の野菜産地として古くから知られていたのは、今治市南郊の立花地区と、西郊の乃万地区であった。立花地区では蒼社川右岸の郷地区と、河口付近の鳥生地区が野菜産地であった。郷地区は市街地に接している上に、蒼社川の形成する自然堤防の地形が発達し、そこが野菜産地に利用された。主な栽培野菜は、はくさい・きゅうり・トマト・かぼちゃなどであったが、都市近郊の特色を反映し、多種類の野菜を少量生産するのが特色であった。これに対して鳥生地区は、海岸に平行に数列の浜堤が発達し、その背後が排水不良の後背湿地となっていた。鳥生地区はこの湿田を利用したれんこん産地として知られ、その生産量は県下一を誇った。一方、乃万地区は花崗岩の風化した丘陵地が広く、ここが、だいこん・ごぼう・にんじんなどの根菜類の栽培に利用されていた。これら第二次大戦前の野菜産地の成立条件としては、市街地に近接していたので、交通不便な時代に市場への野菜の出荷が便利であったこと、また野菜栽培の最大の肥料源である人糞が市街地より安価に得られたこと、さらには野菜栽培に適する自然堤防や丘陵地の畑が存在したことなどがあげられる。

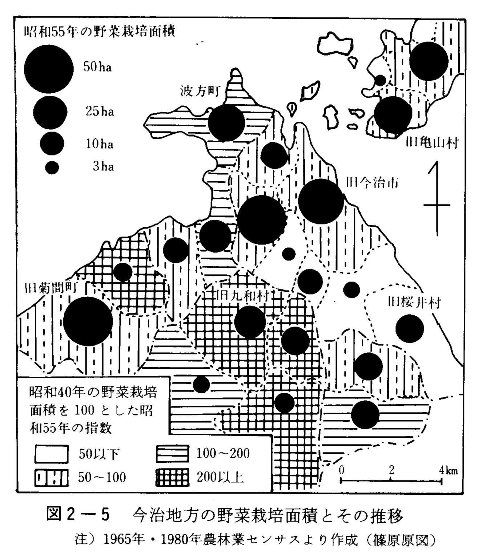

今治地方の旧町村別の野菜栽培面積の推移を見ると、昭和四〇年には、旧今治市・旧乃万村・旧桜井町などの野菜栽培面積が広い。旧今治市のなかでは立花地区に野菜栽培が広かったので、当時はまだ戦前の野菜産地が重要な地位を占めていたことがわかる。

昭和四〇年代には、立花地区の野菜栽培は都市化の影響をうけて衰退していく。代わって旧富田村や旧清水村など、今治平野の中心地の水田地帯で野菜栽培が伸びていく。これらの地区の野菜は、はくさいやハウス栽培によるなす・トマト・いちごの栽培であり、麦にかわる水田の裏作として野菜栽培が盛んになる。しかしながら、これらの地区も都市化の影響を受け、後継者の不足などから野菜栽培は停滞的となる。

昭和五〇年代になって野菜栽培の伸展したのは朝倉村や玉川町である。これらの地区は、きゅうり・いちご・たまねぎなどの栽培が盛んであり、昭和四〇年代に発展した今治平野の中心地同様、水田利用の野菜栽培が伸長する。今治地区の野菜栽培は都市化の影響を受けて、市街地に接する古い産地が衰退し、次第に外延にと拡大していることがよくわかる(図2―5)。

乃万の大根

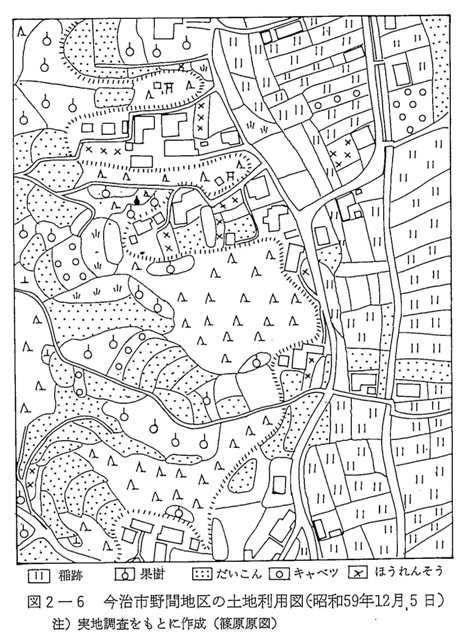

今治市西郊の旧乃万村の野間・宅間は、明治年間以降だいこん・にんじん・ごぼうなど根菜類の生産の盛んな地区として知られていた。この地区はなだらかな花崗岩の丘陵地の間に谷底平野が広がり、集落は丘陵の麓の高燥地に立地している。住民の生業は谷底平野で米・麦の二毛作を営むかたわら、集落背後の丘陵地の畑を利用して野菜栽培にいそしんできた。根菜類の生産が多かったのは、地元でゴーラ土と呼ばれる花崗岩の風化土が厚く分布し、これが根菜類の栽培に好適であったことによる(図2―6)。

根菜類のなかでは、だいこんの生産が多く、それが乃万農協によって漬物に加工され、乃万のたくあんとして有名である。たくあんの生産は大正末年に宅間地区の有志によって共同加工されだしてから盛んになり、それが昭和一〇年頃から乃万信用組合にひきつがれ、今日に及んでいる。昭和五九年現在乃万地区のだいこんの栽培面積は約三〇haであるが、生産量の六〇%は生食用として今治・松山市場に個人出荷され、残りの四〇%は漬物用として乃万農協で加工されている。農協の漬物は一次加工されたものが、新居浜・松山・大洲の漬物業者に出荷されている。

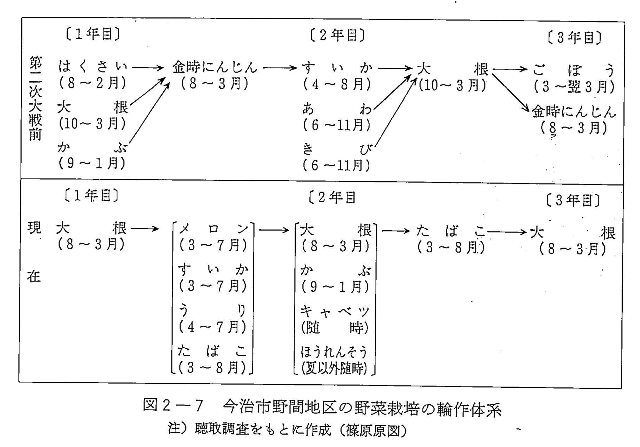

だいこん以外に乃間地区の主な野菜には、うり(一〇ha)・すいか(七ha)・キャベツ (六ha)・たまねぎ(四ha)・はくさい(三ha)・にんじん(三ha)・ほうれんそう(二ha)などがあり、また、工芸作物のたばこの栽培も盛んである。これらの畑作物は冬作のだいこんと夏作のたばこの輪作か、冬作のだいこん・かぶ・ほうれんそう・はくさいと夏作のすいか・うりなどとの輪作によって栽培される(図2―7)。

第二次大戦前には、これらの作物のほかに、麦・あわ・きびなどの自給作物と、金時にんじん・ごぼうの根菜類の栽培が盛んであった。金時にんじんは八月中旬に播種し、一一月から三月にかけて収穫された。一方、ごぼうは三月下旬に播種され、九月から翌年の四月にかけて順次収穫されていった。にんじんとごぼうは四年から五年に一度程度栽培されたが、ごぼうの播種前に深さ六〇㎝程度に畑を耕うんする天地がえしは、その時に投入する肥草などの有機質の投入と共に、だいこんの連作障害の防止にきわめて有効であった。また麦・あわ・きびなどの禾本科作物を輪作に挿入することも、だいこんの連作障害防止に有効であった。しかしながら、ごぼう栽培が昭和五五年頃から衰退したことは、だいこんの連作障害への新たな対応を迫ることになった。ユンボを利用して天地がえしをしたり、堆肥舎をつくり、厩肥の投入をはかっているのは、その対応策の一つといえる。

乃万地区の野菜は、根菜類を主として、各種の野菜が栽培されてきたが、生産された野菜は漬物用だいこん以外は、いずれも個人出荷によって今治市場に出荷されていた。交通機関の発達と共に、野菜の市場は松山や周桑平野にも広がっていったが、出荷形態は依然として個人出荷である。多種類の野菜を少量生産すること、出荷形態が個人出荷であることは、都市近郊の古い野菜産地の特徴を示すものといえる。

鳥生のれん二ん

今治市のれんこん栽培面積は、昭和五九年現在三〇・四haを数え、県の四〇・二%を占め、県下最大のれんこん産地となっている。れんこんは蒼社川河口南岸の鳥生に集中する。鳥生地区は海岸に平行に数列の浜堤が発達し、その背後は排水不良の湿田となっており、この湿田がれんこんの集団栽培地となっている。

鳥生地区にれんこんが導入されたのは、大正初期であり、松山から種を導入して栽培が始まったという。れんこんを導入したのは鳥生在住の高山卯三郎であり、稲の単作地に、より収益のあがる作物を導入しようとして、れんこんを導入したという。大正から昭和の戦前にかけては栽培戸数も少なかったが、昭和二四年作物の作付統制が解除されてから栽培面積は飛躍的に伸び、最盛期の昭和三〇年には五〇haの栽培面積を誇った。出荷先は松山市場を主体に、今治・新居浜・呉・大阪などに出荷された。その後鳥生地区は今治市の都市化の影響をうけ、市街化か進んだため、れんこん栽培面積は次第に減少し、昭和四五年には三五haの栽培面積となる。

れんこんの植え付けは四月中旬から五月中旬であり、収穫は八月中旬より翌年の五月まで行われる。れんこん栽培では、植え付けと収穫に多くの労力を要した。植え付けに先だって種掘りをするが、発芽した芽を痛めないために、慎重な手掘り作業をしたので、一〇アールの種ぼりには、二〇人役から二五人役もの労力を要したという。昭和四〇年頃から労力を軽減するため、収穫時に二五%程度を条で残す条掘り収穫の方法が普及し、種掘りと植え付けの労働からは解放された。収穫は四つ熊手鍬で行うが、一〇アール当たり一〇人役は要するという(写真2-6)。他地区に普及している機械ぼりは、この地区では普及していない。それは機械ぼりは水圧によって土をはねとばして、れんこんを収穫するが、この地区では砂まじりの土が水圧によってれんこんの肌を傷めるので、機械ぼりに適さないことによるという。経営規模の大きい農家では、岡山県の倉敷から掘り子を雇い、れんこんを収穫している農家もある。

れんこんは現在ほとんど連作によって栽培されている。れんこんを連作した水田は、耕土が次第に深くなり、品質の良いれんこんが栽培できるようになる利点がある。一方、連作障害による腐敗病の発生の危険もあるが、これは消石灰や完熟堆肥・鶏糞の投入によって防止につとめている。

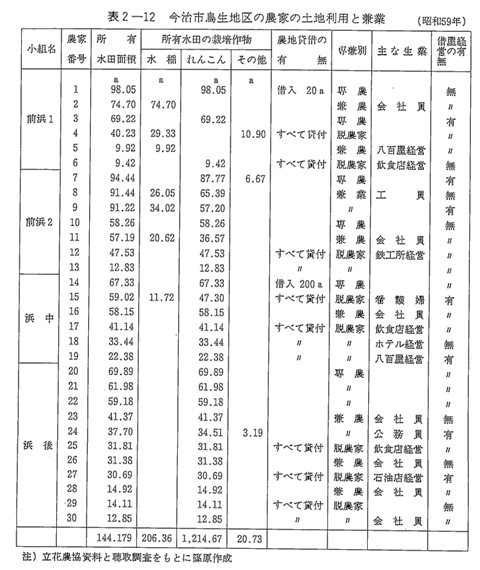

工場や住宅の進出によって都市化が急速に進んでいる鳥生地区では、れんこんを専業的に栽培する農家がある半面、農地を貸し付けて脱農化しているものがあり、農家が二極分解している(表3―12)。れんこん栽培農家は脱農化したものから水田を借り入れているものが多い。一方、水田を貸し付けて脱農化したものは、所有地を売却した資金で商売などを自営しているものが多い。また専業農家も兼業農家も共に借屋経営しているものが多く、市街化の進む都市近郊農村の特色がよく表れている。

秋冬はくさい

今治地区で昭和三〇年代になって飛躍的に栽培面積を伸ばした野菜には、はくさい・きゅうり・トマトの三作物がある。これらの野菜は昭和三九年「今治夏秋きゅうり」、昭和四一年「東予秋冬はくさい」、同年「東予冬春トマト」として、県下のトップをきって国の指定野菜産地となった。これらの野菜産地が形成されるにあたっては、桑原荘二郎を中心とする野菜研究会の功績が大きかったといえる。 今治市の古い野菜産地である立花地区に、桑原荘二郎ほか六名によって野菜研究会が結成されたのは、昭和二六年であった。同研究会は昭和三〇年今治市が周辺五か村と合併するに際し、今治市疏菜技術研究会となり、さらに同三五年には今治市・越智郡疏薬園芸組合連合会、同三六年には東予野菜振興協議会と、その組織を拡大するが、そのリーダーは常に桑原荘二郎であった。

この研究会が最初に産地化に成功した作物がはくさいであった。はくさいは当初は春播きはくさいであり、一月上旬播種し、二月上旬に定植し、四月に収穫する作型であった。このはくさいを京阪神市場に出荷したのは昭和三一年であり、今治地方の野菜が中央市場に出荷されだした嚆矢をなすものであった。しかしこの作型は市場価格の暴落にあい、かつ瀬戸内海の海上輸送が濃霧によって延着することから失敗し、かわって一〇月上旬に播種し、一一月上旬に定植、三月中旬から下旬にかけて収穫する秋冬はくさいの栽培が研究された。秋冬はくさいは昭和三五年から京阪神市場に大量に出荷されるようになり、愛媛白菜の名声を博するようになった。

はくさいの栽培は古い野菜産地の立花地区、さらには今治平野の中心地である富田・清水地区などの水田地帯が主産地であった。はくさいは稲の収穫後の水田に栽培され、後作には、かぼちや・稲または野菜が栽培され、一年三作の土地利用の一環として栽培される例が多かった。かぼちゃは温床育苗されたものが、四月上旬に本圃に定植され、ビニールのトンネル内で育成され、六月上旬から七月上旬にかけて出荷され、その後に稲が栽培されるか、または葉菜類が栽培された。

秋冬はくさいの栽培は昭和三八年がピークであり、今治市内だけでも八五haもの栽培面積を誇った。しかしこの年は暖冬によって全国的豊作のために価格が暴落、出荷価格は生産費をわり込み、翌四〇年には栽培面積は四〇haと半減する。以後今治市内のはくさいの栽培面積は昭和四五年二九ha、同五〇年二〇ha、同五五年一五ha、同五九年には七haと衰退し、最盛期の面影はしのぶべくもない。かくして昭和五七年には、「東予秋冬はくさい」は国の指定野菜産地から解除される。はくさい栽培が衰退した理由は、価格の変動が激しかったこと、重量に対して価格の安いはくさいは、市場から遠隔地ではその栽培が不利であったこと、また都市化の進展に伴って後継者の不足から老齢化した栽培者には、はくさい栽培がきらわれたこと、さらには保冷庫の普及によって、秋収穫したはくさいを貯蔵して春先に出荷する淡路島や静岡県など大型産地に産地間競争で敗北するようになったこと、などがあげられる。

冬春トマトと夏秋きゅうり

冬春トマトと夏秋きゅうりも今治市疏菜技術研究会によって産地化された野菜である。冬春トマトはビニールの普及と共に昭和三六年から施設トマトとして栽培が始まり、翌三七年から制度資金を導入して大規模なビニールハウスが建設され生産が本格化する。冬春トマトは水稲の裏作として栽培が始まる。冬春トマトは当初は九月下旬に播種して育苗されたものが、一一月から一二月にビニールハウス内に定植され、無加温で栽培されたものが、三月下旬から六月上旬にかけて収穫されたものが多かった。昭和四五年頃からは加温機が導入され、プロパンガス・重油などで加温栽培されたものが、二月下旬から五月下旬にかけて収穫されるものが多くなる。出荷先は秋冬はくさい同様共同出荷で京阪神市場に主として出荷された。今治地方のトマトは高知・宮崎などの早出し産地と、福岡・奈良・京都などの後続産地の間隙をぬっての出荷であったが、近年はその栽培面積の減少が著しい。今治市のトマト栽培面積は昭和四五年に一〇・七haあったものが、同五〇年には五・八ha、同五九年には三・五haにと減少している。トマト栽培面積の減少は、石油ショック以降の燃料費の高騰、施設園芸のため栽培圃場の移動が難かしく連作障害が著しくなったこと、都市化に伴う後継者の不足などが主な要因である。

夏秋きゅうりは昭和二四年頃より、たばこの後作として下朝倉村などで栽培され、今治市場に出荷されていたが、昭和三六年に農協共販による阪神市場への出荷が始まり、翌三七年から生産者が今治市疏菜技術研究会に合流してから栽培が急速に伸びる。きゅうりの作型は四月から五月にかけて本圃に直播きし、六月から八月に収穫する夏型と、七月に播種し、九月から一〇月に収穫する秋型に二分されるが、その主体は秋型であった。今治市のきゅうり栽培の中心地は桜井・富田地区であり、昭和四五年には一四haの栽培面積を誇っていたが、昭和五九年には五・九haにと減少している。そして栽培の中心地も、冷涼な気候で夏秋きゅうりの生産に適する玉川町・朝倉村にと移行している。

|

表2-11 今治地方の主要野菜栽培面積の推移 |

図2-5 今治地方の野菜栽培面積とその推移 |

図2-6 今治市野間地区の土地利用図(昭和59年12月5日) |

|

図2-7 今治市野間地区の野菜栽培の輪作体系 |

表2-12 今治市鳥生地区の農家の土地利用と兼業 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索