データベース『えひめの記憶』

えひめ、昭和の記憶 ふるさとのくらしと産業Ⅱ-伊方町-(平成23年度「ふるさと愛媛学」普及推進事業)

2 変わる生活

(1)昔の着るものあれこれ

伊方町三崎地区のCさん(昭和9年生まれ)、Dさん(昭和11年生まれ)、伊方町九町のEさん(昭和14年生まれ)、Fさん(昭和22年生まれ)などのお話をもとに、衣生活のうつりかわりをたどってみた。

ア 三崎地区

戦前から戦中の子どもたちの服装というと、足元はわら草履(ぞうり)やゲタだった。わら草履は稲わらで作られている。三崎には現在、田んぼはまったくないので、稲わらは手に入りにくいように思われるかもしれないが、三崎大川の下流域にあたる現在の三崎小学校、三崎中学校、伊方町役場三崎総合支所のあたりには、広い水田が広がっていた。戦中の食糧増産が叫ばれた時代には、子どもたちも稲穂の垂れ下がってきた田んぼの傍(かたわ)らに交替でついて、スズメが近づいて来ると田に張り巡らせた鳴子(なるこ)を揺すって鳴らし、鳥除けをする当番があったそうだ。わら草履は作り方や履(は)き方で差もあるが、おおよそ10日間から1か月くらいで傷(いた)むので、そのつど新しいものに履き替えたという。服は男女ともに着物を着ている子もいたが、男の子は国防服を着ている子もいた。国防服は国防色とかカーキ色とか言われた独特の色をした服だった。女の子は昭和17年(1942年)ころまではセーラー服もあったが、その後は、下はもんぺに変わり、上は冬ならセーター、夏は体操服みたいな服であったという。

戦前から戦後にかけての人々の服装は、男女とも三崎ではポンコシという服をよく着てた。ポンコシは綿入れで、普通は袖(そで)のないチャンチャンコのような服で、前に紐(ひも)なども付いていなかった(子ども用のものには付いていた)。ただし着物の布地で作って、人によっては袖を付けたりもしていたようだ。とにかく動きやすいので重宝したそうで、外で作業する時のポンコシは丈夫な木綿の縞(しま)などで作り、家の中で着るようなポンコシは絹のヒラ(平織り)で、軽い銘仙(めいせん)などで作った。昔は着るものは何でも自分の家で作っていて、買うことはほとんどなかったそうである。

ヤマ(畑)へ行く人にはオリコを着る人が多くいた。オリコは古い布を織り込んだ布で、まさに現在大佐田で「裂き織り保存会」が作っている織物である。いろいろなものを背負っていくため、厚手のオリコは欠かせないものだった。男の人のオリコは袖が付いていたが、女の人のオリコは袖なしもあった。袖は筒状の袖で、裾(すそ)を折り込んで縫い止めてた。

下着については、Cさんの父親は生涯ずっとふんどしだったそうだ。ふんどしは長めの布に紐が付いて、紐を前でしばり、後ろから股下に回した布を前の紐にくぐらせて布端を前に垂らす簡単なものだった。ふんどしは子ども心に恥ずかしかったので、自分の時は小さいころからサルマタを履いていたそうで、サルマタは白い布地で、今のトランクスの感じに近く、20、30代まで履いていたという。夏は主にサルマタに半ズボンで、上はランニングという出(い)で立ちで、また海に行く時は、6尺(約182cm)くらいの長さの布のサラシをしっかり巻き、先ほどとは違うしっかりしたふんどしを着ける人もいたが、黒くて三角形の形をしたクロネコと呼ぶ水泳パンツのようなものを履いていたという。女性は、昔の人はオコシという腰に巻く形のものだったが、後にはズロースといって白色で上下をゴムでしぼったパンツのような短い下着を着けたそうだ。

寝る時は浴衣(ゆかた)のようなネマキがあった。男の人は風呂上がりなどには上に丹前(たんぜん)を着た。丹前は着物でも少しいい生地で作った。女性にも半身の上からはおる服があった。パジャマなどに変わったのは昭和30年代以降で、そのころになると女性のネグリジェなどを作ったこともあったそうだ。

イ 九町地区

Eさんは、昭和38年(1963年)に九町にお嫁に来てから、義母さんにさまざまなことを教わり、また、やはり自分たちの裁縫(さいほう)で上手(うま)く着る物のやりくりをしたようだ。

普段の暮らしでは、家の中では着物という場合もあったが、外で仕事する時は、モンペの上にはウワッポリ(ウワッパリ)という出で立ちだった。ウワッポリは上半身だけの服で、前の衿(えり)をあわせるために衿の先や服の横に紐がついていたためヨコヒボ(ヨコヒモ)という呼び方もしていたそうである。また夏場は普段カンタンフク(またはアッパッパとも呼ばれていた)という服を着ていたといい、カンタンフクは木綿(もめん)でワンピースのように頭からすっぽり被るようなかたちの服だった(本来のワンピースにベルト姿も、どこかよそへきれいな格好で外出するときは着たようだ)。しかし外の仕事から帰ると、家では着物に着替えて家の仕事をしていたし、毎日だんなさんがお風呂から出る前には、ミダレカゴという竹であんだ低い籠(かご)に下着と浴衣と帯と丹前を畳(たた)んできちんと置いておくものだと教わったそうである。

また新品の着物が着ていくうちに擦(す)れたり破れたりしてくると、縫い目の糸をほどいて布をばらし、次には綿入れの半纏(はんてん)に仕立てなおした。半纏を使い古してくると、またほどいてソンコという綿入れの袖なしの服(先述の三崎でいうポンコシ)に仕立てた。さらにソンコを使い古すと、さらにほどいてサルコにした。サルコは背中の部分だけうすく綿を入れ、肩に掛ける紐が左右に付いているだけのものだったという。年配の女性が背中にかける防寒具としては、他にもワタボウシというものがあった。真綿のくずを寄せて丸く薄く延ばし表面を固めて整えたものだそうだ。

赤ん坊を背負う衣類にもいくつか種類があった。もっともシンプルなものには、九町あたりで単にオビとよんでいた帯状の男物のスッコキ(兵児帯(へこおび))のようなものがあった(オビは三崎にもあり、Cさんによれば、ウールのモスと呼ばれる生地(きじ)で作られていたという)。赤ん坊を背負い、左右から斜めにオビを掛けて、下でオビの幅を広げて赤ん坊のお尻を受けて前で縛るものである。もう少し凝った作りのものに、九町でモッコとかオンブヒモなどと呼ばれる赤ん坊の背中から支え、紐とそれを通す穴がついたものもあった。それによく似てるが、赤ん坊の首に大きな衿が付いて足まで覆(おお)うものはネンネコとかカメノコとも呼ばれていて、さらに子どもを背負った上からかけるゆったりした大きめの服もあった。三崎ではこれをネンネコと呼んでいたが、九町などではオイガケなどの呼び方もあったという。これは夏は袷(あわせ)の袖なしで、冬は綿入れとなった。

布団も昔はシーツなどほとんどなく、あっても今のような袋状ではなかったので、敷き布団なら裏で縫い付けて、掛け布団なら首のあたる縁のあたりだけ別の布をあてて縫いつけた。年に1回綿打ち屋さんのところに中の綿だけ出して打ちなおしてもらい、それをまた使っていた。布団の綿の入れ方も学校で習い、布団針という大きな針で綿を留めていったという。掛け布団で古くなった綿は敷き布団に使い、敷き布団で古くなった綿は座布団に使ったそうである。

洗濯は現在のように毎日できるものではなかった。たまに洗う時はカナダライ(金属のタライ)に洗濯板で、四角い固形の石鹸(せっけん)を使って洗っていた。町見郷土館が平成18年(2006年)に開催した企画展『洗濯日和』の解説シートによれば、川や池など水辺に近い家では、そこで石を下敷きに布を砧(きぬた)で叩(たた)くという洗濯のやり方をしていた人もいたようである。またカナダライの前は木製のタライが使われ、洗濯板は井野浦(いのうら)や正野(しょうの)ではモミイタと呼ばれていたそうです。いずれも長い時間腰をかがんだ姿勢や動作が続く重労働でした。さらに石鹸がなかったころの洗濯には「クドコ(かまど)の灰を水に入れ、そのうわずみで洗っていました(塩成(しおなし)・女性・昭和23年生まれ)」「ムク(ムクロジ)の実をこすって泡立たせて洗っていたのを子どものころ見ました(川永田(かわながた)・女性・昭和23年生まれ)」「バアバ(祖母)のころはナンキン(南瓜)の葉を使ったそうです(井野浦・女性・大正11年生まれ)」などとあって、各地で工夫した洗濯が行われていたことがうかがえる。

着物は糸を解いて洗う時は伸子針(しんしばり)で張ったり、ハリイタに張ったりしていたが、着物のかたちのまま丸洗いする時は、しぼって干す時に物干し竿(さお)に袖を通して干した。Eさんは実家の祖母から、「夫婦の着物を並べて干すもんじゃない、親がおるなら親の着物を中心にしてその左右に夫婦の着物を並べ、3段くらい物干し竿があったら一番上が大きなシーツなどを干し、真ん中に着物を干して、下着は目立たないように下段に干しなさい。」と教わったそうだ。当時は「うるさいなあ。」と思っていたが今でもよく覚えているという。シーツなどの大きいものを洗って干す時は、シキノシというやり方があった。洗って絞った後のシーツを、糊(のり)を溶き薄めた水に浸けてさらに絞って干し、あらかた乾いたころに霧吹きをかけて湿らせ、子どもたちと引っ張り合いこして皺(しわ)を伸ばすと、きれいに畳んでシキノシ用の薄い敷物の下に敷いて、その上に座布団を敷いて上に座ってしばらく縫い物など別の手仕事をして伸す。そうして十分伸した後もう1回外で干すという方法で干していたそうである。電気アイロン(蒸気の出るスチームアイロンではないので、霧吹きで湿らせながら使う)を使う時も、当時は「アイロンをかける。」とは言わず「アイロンでのす。」と言っていた。糊付けの糊はご飯の入っていたおひつの縁の残った米つぶなどを集めて水に浸(つ)けてふやかしてから晒(さら)しの袋に入れて漉(こ)して絞ったものなどを使った。また糊が濃いうちにまず(浴衣などは)下の方から上へと塗っていきなさいと教わったそうである。

三崎のCさんの話では、海で採ったフノリという海藻で作った糊を使ったという。フノリは白い生地の衣類に使い、その他の柄物などには、ゾーノリと呼んでいた別の材料の糊を使っていた。

Eさんは、衣類が虫の害で穴が開いていたりすることを「ノジが食うとる。」と言っていた。着物の収納は箪笥(たんす)だったが、箪笥の引き出しの下には新聞を敷き、防虫剤には透明のセロハンのような袋に入ったナフタリンを使った。口を少し切って使うが、臭いがきついので、箪笥から新しく出して着る時は前日に着物を出して掛けて置き、臭いを飛ばしておいた。雛(ひな)人形などの小さい紙箱などには煙草(たばこ)をいれて防虫をした。また布団は長持という大きな木箱状のものに収納したが、長持の底にはオガラ(麻の柄)を入れて湿気取りにしたそうである。

(2)昔の「食べる」あれこれ

ア 松地区

松(まつ)のGさん(昭和11年生まれ)に子どものころの食事について話を聞いた。

昔はヤマ(畑)で冬に麦や小麦を作り、夏は麦を刈った跡のカブタの上にイモ(サツマイモ)のつるをおいて、土をかぶせてイモを育てた。いつも食べていたのは主にイモのほうで、イモはそのまま丸茹(まるゆで)で食べた。カンコロなどにはしなかったという。そのイモの茹でたのを食べて、最後にご飯(麦ご飯)を一杯だけ食べたそうだ。平(ひら)たくしてない丸い麦(スムギと呼んでいた。)のご飯なので、1回では炊(た)けなかったため、朝から畑に行って昼に畑から戻った時にまず30分くらいスムギを炊いてふやかしておいて、晩に帰ってもう1回炊いたそうだ。もう少し裕福な家だと米と麦半々くらいのご飯を食べていたといい、お米が食べられるのはお祭りかお正月の時、あとはジイ(祖父)が寝付いたときのために置いておいたそうである。

家族5、6人が1回食べる分のイモをゆがくのは、オカマの四升炊き(ヨンソダキ、羽釜の径約30cm)か五升炊き(ゴソダキ)で、ワリキ(割木)5、6本で炊けたという。

煮炊きはかまどでやっていたが、かまどに必要な薪は、11月と1月をフルにつかって80日くらい集中して薪作りをした。作るのは細い枝ばかり集めた束と、斧(おの)で整えるワリキの束の2種類で、Gさんは毎日家からヤマ(ここでいうヤマとは畑[通常この地域では山間地にある]のことも指す。)へ通って薪を作ったそうだが、中にはヤマゴヤに泊まり込みで働く人もいて、かなりの量の薪を作らねばならなかったという。冬の間に作った薪は1,500m下の海端までオイコ(背中に荷を担ぐための道具。松地区のものはコンテナ3段積めるくらいの高さがあったという。)で担いで下ろしておいて、春のナギ(海の風がなく穏やかなこと)のころに、船に積んで家のある集落のところまで運んだそうである。また、今年は少し炭も作ろうかとなったら炭を焼いた。集落で共同で使っていた窯があって、そこにクヌギの木を縦に入れて、3日くらい窯のマエクチ(焚口(たきぐち))で延々と火をたいて、最初は黒い煙が出るが、それが出なくなると窯の上の煙突を除けて土をかぶせて塞(ふさ)ぎ、マエクチも塞いでしばらくおくと炭ができたのだそうだ。

イ 九町地区

Hさん(昭和19年生まれ)が九町にいた子どものころは、ふだんは麦ばかりのご飯だったそうだ。麦は平たくつぶしたシャギムギで、お米はお正月やお祭りなどの特別な日(モンビ)だけだった。おかずにはミズナと呼んでいた菜っ葉を炊いたものがよく出ていたという。今のお店に並んでいる細い葉のミズナでなく、葉が広くてつるっとしたもので、最近はあまり見なくなったそうだ。イモも食べたが、収穫してすぐのころはイモのままゆでたもの、夏が近づくころにはカンコロ(イモを切って干したものを炊いたもの)となった。味噌は自分の家で作るのが当たり前で買ったことはなかったそうだ。またヤギを飼っていて、乳を搾(しぼ)って沸かしたものを飲んでいたという。

ウ 釜木地区

釜木(かまぎ)のIさん(大正15年生まれ)とJさん(昭和11年生まれ)によると、戦中、戦後にかけてイモやムギを作ってはいたが、決まった分だけ割り付けられて供出しなければならないので、畑の良いとこ悪いとこで明暗が分かれ、ソラ(山の上)の方の畑などは収穫が少なく、手元に残る量もわずかで食べる物が少なくて当時はかなり困ったそうだ。ご飯は麦に配給のわずかな米を混ぜたものだった。イモはカンコロ(切って干した状態)にして供出していたが、食べる時はそのカンコロを水で戻して炊いたもので(それもカンコロと呼ぶ)、たまにエンドウマメなどが入っていた。またそのカンコロも固い状態のものを食べているころはまだいいが、量が少なくなって来ると水で薄めてドブドブの状態の柔らかいものを食べるしかなく、苦しかったそうだ。

わずかに田んぼもあって、そこで1俵くらいの米がとれていたが、それを正月前にいっぺんにモチに搗(つ)き、冷たい寒(かん)の水につけてミズモチにして保存して、少しずつ食べたそうだ。アワやキビやタカキビもモチに搗いた。学校へ行く時などの弁当には、モチを焼いて黄粉(きなこ)にモブって(まぶして)弁当箱に隙間(すきま)なくぴしっと詰めると、昼に食べるころにも柔らかいものだった。黄粉ももちろん家で作る。大豆を平たいホウロク(金属でなく土で作ったものです)の上で炒(い)って、それを臼(うす)で挽(ひ)いて作るのである。ホウロクはおやつに食べるソラマメを炒る時などにも使っていた。またイモの小さいクズのものは、各家でイモアメにしていたそうである。当時おやつといえば、そのイモアメと炒ったマメくらいのものだったそうである。

イモアメは、イモを3日も4日も炊いて、一斗缶に入るような量のドロドロの状態のイモアメを作り、モロブタという浅い木の箱をいくつも用意して、底にハッタイの粉(麦を炒って粉にしたもの)をまいておき、そこにイモを炊いたアメをシャモジですくいながらモロブタに流し固めると、カチカチに固まったイモアメができたのだという。イモアメはどんな農家でも必ず作っていたそうだ。そうしないと売れないイモばかりが増えてしまうからなのだという。

さらに、アメを絞ったあとのイモの絞(しぼ)りカスで、焼酎も作っていた。イモの絞りカスを焼酎にするには、まずカスに麹(こうじ)をいれて混ぜる作業を何度か繰り返し、一週間も十日もムシコンどいて(安置しておいて)、ぷんぷんと良い匂いがしはじめると、カマの上に焼酎を取るムロを置いてそこに麹入りのカスを入れて下から火で炊く。上にはヒヤシナベといって底が三角の鍋があって、そこにどんどん水を入れておき、蒸気がそこにあたると冷えて焼酎になって出てくるという作り方だった。ただしその方法で作る時は、焚きはじめの最初ころに出てくる焼酎がアルコール度数が40度くらいあってとてもきつくて飲めないので、終わりころの度数の薄いのと混ぜて20度くらいに調整したようである。出来上がった焼酎は一升瓶にも入れていたが、焼酎甕(しょうちゅうがめ)(ウンスケと呼ぶ人もいる)と呼んでいた上に小さな注ぎ口のある一斗分入る大きな陶器の甕(かめ)に入れて保管し、飲むたびに一升分入るくらいの大きな徳利に移して飲んだという。釜木には10人ずつが1組のジュウニングミと呼ばれる自治組織に分かれていたが(かつては釜木全体で10組あった)、各組に配給といってもわずかなもので酒も1本か2本しかなく、別にお酒を買うお金もないため「のんべしないがよ(常には無かったのですよ)」という状態だった。そのため皆よくこのイモ焼酎を飲んでいたのだそうだ。

一方、当時はイワシがたくさん獲れてイリコ作りが盛んだったころで、イワシを茹でてシノズに広げて干していた。イワシ以外のタイやイカが揚がると別に取り置いて食べたので、魚には困らなかったという。また釣りにもよく行っていたそうだが、ブリやシントク(ハマチより大きいもの)などを釣ると、身をワイて(捌(さば)いて)片身を取って小骨を抜いたら、背中側の大きい身でなくヒハラ(腹部側の内臓の周囲の身)のほうを刺身にするほうが美味(うま)いのだそうだ。

とはいえ、魚ばかりを食べるわけにもいかず、とにかく食べるものは全般に少なく、さまざまな工夫で食べつないだ時代だったそうである。

(3)昔の住まいあれこれ

ア 釜木地区のオモヤとインキョ

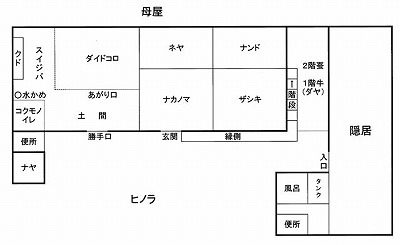

釜木のIさん(大正15年生まれ)が昭和30年代以前に暮らしていた昔の家屋について、話を聞いた(図表3-1-1参照)。

住んでいた家は、大きく母屋と隠居の二棟の家屋がL字状の配置に建っていて、それらの建物の手前の庭のような空間はヒノラと呼んでいた。母屋の部屋は、ザシキと呼んでいた8畳間と、その手前のナカノマと呼んでいた6畳間が並んでいた。ザシキの奥はナンドと呼んでいた物入れの空間だった。ナカノマの奥は寝室になっていたネマという小さめの部屋で、箪笥や仏壇がおいてあった。ネマの手前にダイドコロ(おおむね食事場所くらいの意で、調理も行う現在の台所とはややニュアンスが異なる)があって、そこで食事をしたそうだ。ダイドコロのさらに手前に土間になっているところがスイジバ(ここでは通常でいう「炊事場」というより、土間にかまどや水甕があって調理や煮炊きを行ったスペースを指す民俗語彙(ごい)として表記した)があって、隅にクド(かまど)が並び、そこの焚口(たきぐち)で煮炊きをした。家の入り口はダイドコロの近くにあったが、後にナカノマを改造してそこに玄関を作ったので、6畳間が4畳半くらいになったという。またスイジバの脇に穀物等を保管していたコクモノイレがあって、このコクモノイレの床下にイモツボといって地中に穴を掘ってイモを貯蔵していた。ザシキとナンドの隣のダヤ(牛小屋)は2階建てになっていて、1階で牛を飼い、2階では蚕(かいこ)を飼っていた。農機具などはこの1階の壁際や母屋の軒下の梁などに掛けていたという。一方の隠居には母屋とは別に6畳のナカノマやスイジバなどがあったそうだ。隠居の傍らには、家に降った雨水をためるタンクがあり、タンクの近くには風呂があった。普段の炊事に使う水は近所の井戸を使っていたが、風呂にはこのタンクの水を使ったそうだ。また便所は母屋の外れに別にあったそうである。

イ 正野地区のヘイカサ

佐田岬半島では、青緑色をした緑色片岩(青石)をはじめとするさまざまな変成岩がとれる。これらの石は層状に割れやすい性質があり、板状の石材が取りやすいため、建物の基礎や塀、畑の土台や、漁港の防波堤、道路の擁壁(ようへき)など、くらしのさまざまな場面でうまく利用されており、時にはこの青石を利用して、佐田岬半島地域独特の建造物が築かれている。例えば、正野地区あたりでは、強い風や潮から家屋を守るためヘイカサといって高さ数mにもなる石積みの大きな塀が作られている(写真3-1-10参照)。

ウ 大久地区のイシゴヤ

大久のKさん(昭和25年生まれ)の話では、山の上部まで高く拓(ひら)かれた段々畑の所どころに、石垣に少しかがんで入れるくらいの浅い穴を開けているところが多々あるという。これらはイシゴヤと呼ばれ、いちいち農具を家から持ち上がることがないよう、畑仕事の道具を入れておいたり、堆肥(たいひ)の保管場所などに使われたりしていたのだそうだ(写真3-1-11参照)。およそ20aの広さに1か所くらいで点在しているので、大久全体(耕作地80ha)で大小あわせて400か所くらいあるのではないかとのことである。通常の畑地にある納屋にあたると思われるが、急峻(きゅうしゅん)な耕作地の地形にあわせて築かれる何段もの石積みで、耕作地と農機具の保管場所が作られていると考えると、これも佐田岬半島特有の「たてもの」といえるかもしれない。

エ 松地区の船小屋

地域性のある建物としては、かつて船を入れていた船蔵、船小屋が残っている地区も各地に点々と存在する。まとまった棟数が残っている地区として大佐田が有名だが、ほかにも三崎や高浦(たかうら)、瀬戸地域の足成(あしなる)などに1棟から数棟ずつ点在し、いずれも現在は、船小屋ではなく通常の納屋として使われている。松地区にある船小屋について、Lさん(昭和11年生まれ)に話を聞いた。

船小屋は最近の言い方で、昔はふつう単にナヤと呼んでいた。集落の前の海岸であるマエノハマに20棟ほどあり、オマツやキウラマツ(いずれも松地区の磯の名前)にも10棟ずつほど建っていたそうだ。昭和30年代後半に、町からセメントをもらって、潮の引いた時にみんなでテミ(小さい箕(み))で砂やバラスを取って、オオドオリ(集落の道の名前)などをあちこちセメントで固めて整備していった結果、浜がやせてオマツやキウラマツの船小屋は下まで水につかるようになったため、マエノハマに移る人もでた。今は船小屋が残っているのはマエノハマのみとなっている。

船小屋は1棟を2軒の家で使うのが通常で、Lさんところも、親類にあたるもう1軒の家と共同で持っていた。奥が親類の家、手前がLさんで、奥の船を出す時は手前のLさんとこの船を1回出して、奥の船を出したという。出した後もLさんの船を奥にいれることはなく、前後の位置は決まっていたそうである。また昔の船小屋は茅葺(かやぶ)きだった。親父がとなりの船小屋の屋根の葺き替えを手伝ったことがあるそうだが、屋根に茅を置き、それが飛ばないように長い横棒を置いて、屋根の上と下に人がいて、竹の紐を挟(はさ)んで挿(さ)せるようになったものを持って「次はオカノハタ(陸側)や」「次はオキノハタ(海側)や」と指示し合いながら交互に紐を通してしばっていく作業だったという。下で手伝っていた親父は、埃(ほこり)がたくさん落ちてくるので、一度家に帰って海士(あまし)の水中メガネ(両眼を覆うイッチョウでなく片目ごとにメガネが分かれている形のもの)を貸せと取りに戻ったのを覚えているそうだ。茅は山の奥のほうに生えていたのを刈って干してから運んだという。茅で葺(ふ)いた船小屋は茅を縦に並べて雨を流すようにできているので、3、4年はもちこたえたという。普通の民家の茅葺の家もあったが、葺き替えは見たことがないくらい長持ちしていたようだ。棟(むね)の頂上部はどうしていたかはっきり覚えていないという。

船は漁のためというより、日々畑へ行くための手段として欠かせないものだった。道具や肥料を運ぶことを思えば陸路で行くより船で行った方が効率がよかったのである。Lさんところはじいさん(祖父)のやや小さい船と親父の船と2艘(そう)があった。したがって、船小屋にはなんとか3艘分入れたこともあったそうだが、波が大きい時などは、親父の船の上にじいさんの船を載せて、船の端と小屋の柱をしっかりと紐でつないで固定していたという。普段はじいさんの小さい船に人間が乗って、大きい親父の船に桶に入れたシモゴイ(下肥)など入れ、畑を行き来していた。船小屋に入れずに海に浮かべておいた時もあったが、終戦前のころになると、松の沖に軍艦が通ることがよくあり、通ると大きい波がたって船がひっくり返ってしまうことが多々あったという。子どものころ軍艦の通ったあとに親に言われ見に行くと、船がひっくり返っており、船の向きを戻して、船の中に入った水をかき出して、船上に置いていたのに、ひっくり返って海上に散乱した板や道具などを回収するということが常だったのだそうだ。

|

図表3-1-1 家屋図 聞き書きから作成した模式図であるため、当時の家屋の形状等は厳密には異なる。 |

写真3-1-10 正野地区のヘイカサ 伊方町正野。平成23年6月撮影 |

写真3-1-11 大久地区のイシゴヤ 伊方町大久。平成23年12月撮影 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索