データベース『えひめの記憶』

えひめ、昭和の記憶 ふるさとのくらしと産業17ー宇和島市①―(令和元年度「ふるさと愛媛学」普及推進事業)

1 宮野下での商い

(1)商店街で商う

ア 酒造業を営む

(ア)酒を造る

「昭和30年代、私(Aさん)の酒造には、広島県の志和(ぢわ)(現東広島(ひがしひろしま)市)の方から10名ほどの杜氏(とうじ)が来ていました(図表1-1-2の㋐参照)。その内訳は、精米が2人、泊まり込みが6人、本仕込みが3人ほどだったと思います。杜氏は酒造りの工程全体を取りまとめていますが、各部署においても麴(こうじ)の責任者や釜の責任者などと、それぞれの役割が細かく分担されていました。各工程の責任者としての務めを担った杜氏は責任感が強く、また、仕事に対する強いこだわりを持っていました。

酒の原料となる米は、今でも全て地元で収穫されたものを使用しています。これは、三間で収穫された米が酒に向いている、向いていないという問題ではなく、他所(よそ)から米を購入していると、ここまで運ぶための運賃がとても高くなっていたからです。原料として使用する米は、当時は酒を造る権利に応じて、『あんたとこはナンボ使いなさい。』と言われて、割り当て分が酒造組合から配給されていました。年間2,000石(約360,000ℓ)の酒を造っていたときには、1,000俵(約60t)以上の米を使っていたことを憶えています。

当時、支給された米は精米後に一粒当たり70%が酒に使われ、削られた30%は糠(ぬか)になっていました。70%で造ると米は『精白』と言われる白い方で、75%で造ると、『黒い米を使う』と言われていました。ほんの5%の違いですが、当時は65%の米で酒を造ると、その酒は特級に位置付けられていました。量を決められて支給された米を、特級などの上級の酒を造る程度にまで削ってしまうと、それだけ使える原料が目減りしてしまうので製造量が減ってしまいます。支給された米で、なるべく多くの酒を造るためには、いわゆる『黒い米』で製造して出荷しなければならなかったのです。今現在、私の酒造での平均は42%から43%となっています。つまり、米一粒当たり57%から58%は糠になっているのです。これは大吟醸の酒を造るためのものですが、昔と今とでは米一粒でもこれだけ違うので、出来上がる酒の質も全然違うのです。」

(イ)酒を売る

「原料となる米が『割り当て』であると、何か物足りないように感じるかもしれませんが、造った酒は灘(なだ)(兵庫県)へ販売したり、地元で小売りをしたりして全て売れていたので、商品を売ることに苦労することはありませんでした。

灘へ向けて出荷されるときには、灘の酒造会社からタンクローリーで酒を取りに来て、宇和島の港から船で兵庫まで運ばれていました。当時、私(Aさん)の酒造では2,000石(約360,000ℓ)くらいの酒を造り、その内の約1,700石を灘へ販売していたので、春と秋の2回、タンクローリーが来ていたことを憶えています。

私のところの酒も含めて、この辺りで造られた酒は、そのほとんどが灘へ向けて出荷されていました。いろいろな地域から灘へ運ばれてきた酒が現地でうまくブレンドされて、いわゆる『灘の酒』として販売されていました。もちろん、店頭などでの小売り販売も行っていて、昭和30年代、小売りで販売する酒の銘柄は『虎の尾(とらのお)』と『大番(おおばん)』でした。『大番』は、『てんやわんや』とともに獅子文六の代表作となった小説の一つから名付けたものです。しかし、販売される量は二つの銘柄を合わせて300石(約54,000ℓ)程度で、灘へ売られる酒の量(約1,700石)に比べればわずかな量だったと思います。

また、小売りで販売する酒は、その一部が九州などへ送られていましたが、やはり地元での販売がそのほとんどを占めていました。冠婚葬祭の際には、そのたびにたくさんの注文を受けて配達をしていたことが思い出されます。特に結婚式では、相当な量の酒を配達していたことを憶えていて、私の店では昭和30年(1955年)ころに配達用のトラックを購入していたので、それにたくさんの酒を積んで配達していました。

しかし、トラックを走らせる商店街の道は、舗装されていないガタガタ道で、雨が降るたびに大きな窪(くぼ)みができていました。私の店の前に窪みができたときには、店で使った石炭がらをその穴に入れて埋め、道を平らに直さなければならないほどでした。」

イ リツツルデパート

「昭和30年代、私(Nさん)が子どものころの商店街の道路は、土のままで舗装されておらず、側溝の蓋すら取り付けられていませんでした。私の家の傍(そば)の溝には、すぐ上にあった水源からきれいな水が流れて来ていたので、夏になるとそこで水浴びをしながら涼んでいたことを憶えています。道路が舗装されていないころには、晴天が続くと砂埃(ぼこり)が立つので水を撒(ま)いていました。また、木材を運ぶのに馬車が使われていた時期があって、馬の糞(ふん)が道のあちこちに落ちていたことも思い出として残っています。

私の家は商売をしていて、いつも家に両親がいてくれたので、子どものころには『うれしいなあ』という思いを持っていました。百貨店、万(よろず)屋として営業をしていましたが、これは私の祖父が、『リツツル(Little)デパート大高百貨店』と名付けたのが最初です(図表1-1-2の㋑参照)。とてもユニークな祖父で、お客さんの気を引くために、『高いはずだよ、大高だもの。』などというキャッチフレーズを使っていたこともあったと聞いています。

テレビが発売されたときには、商店街の道路に向けてテレビを置き、店の前を通行する人々がテレビを観(み)ることができるようにしていました。すると、道路の向こう側に茣蓙(ござ)を敷き、十数人がそこに座って観ていたことを憶えています。当時はテレビ以外にも家電製品がよく売れた時代で、両親は忙しく仕事をしていました。少し時代が後のことになりますが、電子レンジがたくさん売れたときには、メーカーの方と私の母が各地区の集会所へ電子レンジを持って出向き、地域の住民の方を対象にした料理講習会を開催して電子レンジの便利さを実際に体験してもらう、というような工夫をしていたそうです。」

町内の各地域へ出向いて行われていた家電製品の実演販売について、Kさんは次のように話してくれた。

「昭和30年代には、家電を販売していた近所のお店はよく売れていたと思います。まだ家電製品があまり普及していない時代で、少しでもその良さを多くの人に知ってもらって販売につなげようと、製品のデモンストレーションが頻繁に行われていたようです。私の母はこのデモンストレーションを手伝ったことがあったようで、家電販売店の方や家電メーカーの方に頼まれて川之内など各地域へ一緒に出向き、まずそこで手芸教室を開く名目で参加者を集め、私の母も参加している人たちに楽しく手芸を教え、その後に家電販売店とメーカーの担当者の方が製品の説明や販売を行っていたようです。また、家電を使った料理教室を開き、ミキサーなどを使ってお菓子作りを行うこともあったと聞いています。」

ウ 子どもたちとともに

「昭和30年代から40年代にかけて、高盛屋は私(Oさん)の母が切り盛りをしていました(図表1-1-2の㋒参照)。元々は、おもちゃを中心に販売していて、お菓子も置いていましたが駄菓子ばかりで、店の中にはそれを入れる瓶が3段の棚にずらりと並べられていたことを憶えています。瓶に入った駄菓子は1個1円で販売されていて、その中でも私はビスケットが大好きでした。また、美空ひばりなど、有名芸能人のブロマイドが販売されていましたし、店先には季節に合わせた商品が置かれていて、雛(ひな)祭りのころになると手まりなどの女の子用が、子どもの日のころにはボールやおもちゃの刀など、男の子用が置かれていました。私が子どものころにはお雛様を取り扱っていた時期があり、商品を飾るための大きなショーケースが置かれていたことを憶えています。

お祭りのときには多くの出店がありました。綿菓子やイカ焼き、金魚すくいなど、さまざまな店がありましたが、毎年同じ方が来られて、同じ場所で営業をしていたと思います。出店の中には、私の店と同じような玩具を販売する店がありましたが、私の店で販売されていたものと同じおもちゃの鉄砲に、倍くらいの値段が付けられていたようで、お祭りに来て楽しんでいるお客さんの中には、出店でのおもちゃの値段を見て、私の店に買いに来る方がいたことを憶えています。出店は期間限定で、数日でいなくなってしまうこともあって、値段設定に関しては強気だったのでしょう。幼い子連れの家族の中には、子どもが出店の前で駄々をこねてそこで購入する方もいたようですが、小学生くらいの子どもは、出店と私の店とで値段の比較をして、私の店に買いに来てくれていたので、お祭りの期間は本当によく売れていたと思います。

この店には大勢の子どもたちが来てくれました。普段の日でも多く、夏休みになると1日の来客数がさらに増えていました。子どもたちは店に来ると何でも話してくれていたので、中には買い物をするだけではなく、母親の入院を心配していることや、つらい思いをしていることなど、家庭や学校での悩みを打ち明けてくれる子どもがいたほどです。また、さまざまな理由で学校へ行きづらくなった子どもたちの居場所にもなっていました。店で地域の子どもたちを見守っていたことは、地域の保護者の方たちにも認識されていて、『私の子どもは高盛屋に育ててもらった』と、感謝をされてしまうようなこともありました。長年、ここで商売をしながら地域の子どもたちと関わってきたことで、今でも良い思いをさせていただくことは、とてもうれしいことだと思っています。」

エ 地域とともに

(ア)「出売り」を始める

「昭和30年(1955年)ころには、国の経済や私たちの生活が上り調子になっていたと思います。終戦後すぐのころ、私(Eさん)が小学校(当時は国民学校)1年生のときには、学校へ行くにも食べるものがない、着るものがない、本がない、というように物資が不足していて、必要な教科書などは先輩から譲り受けて、授業中にはその1冊の教科書を3人で使って勉強しなければならないほどでした。

私が出売りで魚を売り始めた昭和32年(1957年)ころには、ペダルを踏み込んでエンジンを始動するオート三輪を使っていたことを憶えています。昭和30年(1955年)ころ、三間町内には車が5台か6台ほどしかなかったと思います。精米所に1台、2軒が共同で所有しているものが1台、4輪はこの2台で、あとは私の家が所有するものも含めてオート三輪が3、4台でした。

このオート三輪には、売りに来たことを地域の皆さんに知らせようにも拡声器が付いていなかったので、段ボールを丸めて作った即席の拡声器を使って大声を出していました。この拡声器は長い時間使っていると、口元が水分を含んで使えなくなるので交換をしなければならず、多いときで1日に5個か6個は作って持って行っていました。しかしその後、360ccのエンジンを積むダイハツのミゼットを23万円くらいで購入し、このころ発売されたトランジスタマイクを車に取り付けたので、楽に宣伝をすることができるようになりました。ただ、そのトランジスタマイクは頻繁に故障していたので、そのたびに宇和島の修理店で直してもらっていたことを憶えています。」

(イ)人々からの信用を得る

「当時、三間のような山間地域では、農家のほとんどが自給自足で生活しており、野菜や米はもちろんのこと、醤油(しょうゆ)や味噌(みそ)まで自宅で作っていたので、私(Eさん)が出売りを始めたころには魚がほとんど売れませんでした。山間部で魚が売れないということは、当時の人々の食生活が向上していなかった、ということも言えたのではないかと思います。

また、不思議なもので、見るからに裕福な農家には魚が売れませんでしたが、大所帯で安価な食材を必要としている農家の方から、『ホータレ(カタクチイワシ)を1貫目やんなんかい(ください)。』と声を掛けていただくようになり、販売が伸びていきました。そこから少しずつお客さんが増え、地域での信用を得られるようになっていったのです。

当時、犬や猫には餌として魚の頭が与えられていたので、それを逆手に取った形で、『お犬様、お猫様に最適な、ホータレ、キビナゴ、小魚を持って参りました。』と声を掛けると、魚を求めてお客さんが集まって来てくれていました。中には、『Eさんの掛け声で、犬や猫まで集まって来ていた。』と言う人もいましたが、実際は流れる音楽や魚の臭(にお)いで集まって来ていたのだと思います。

私の家では、昭和25年(1950年)に藤田支店という店を開いていました(図表1-1-2の㋓参照)。私が結婚した昭和40年(1965年)には、場所が良く、店を出すには好都合ではないかと考えて、役場前の建物を改造して中央食品という店を出しました。店を開いてからも私はそれまでと変わらず各地域を回る出売りを行い、店の切り盛りは妻に任せていました。昭和44年(1969年)に店の建物を新しくしましたが、当初は看板を出す資金を捻出することができないほどでした。しかし、以後、昭和50年(1975年)ころから経営が徐々に良くなってきたことを憶えています。

店が役場の前にあり、役場の方が仕事を終える夕方5時までは、マイクを使って宣伝すると仕事をしている方に迷惑となってしまうので、出売りからは5時以降に帰って来るようにして、5時を過ぎると、『ご通行中の皆様、本日もお仕事大変ご苦労さんでございました。今日は魚1匹、刺身を特別サービスのオール200円にさせていただきます。』などと、マイクを使った案内を入れてお客さんを集めていました。それでも魚が売れ残ってしまった場合は、近所の店や遅くまで仕事をして帰宅している人たちに無料で配り、持って帰ってもらっていました。朝早くから夕方まで、一日中仕事をしている人たちからは、『お魚もらえるけん、頑張れるんよ。』などと声を掛けてもらって、うれしく思ったことが良い思い出として心に残っています。」

(2)宮野下の映画館

ア 楽しみだった恵美須座

(ア)楽しかった映画

「三種の神器」と呼ばれた耐久消費財の一つである白黒テレビの世帯普及率が90%に達するのは、昭和39年(1964年)のことである。それまでは各地域にある映画館(劇場)での映画鑑賞が人々の大きな楽しみの一つであった。当時、宮野下で営業を行っていた恵美須座の思い出について、次の方々が話してくれた。

「私(Nさん)は恵美須座へ映画を観に行ったことをよく憶えています(図表1-1-2の㋔参照)。母が映画を観に行くことが好きだったので、一緒に行っていました。スクリーンの中で鞍馬天狗などの正義のヒーローが颯(さっ)爽(そう)と馬に乗って登場するシーンが流れると、劇場内に人々の拍手が鳴り響き、盛り上がっていたことを憶えています。」

「私(Dさん)が小学生のとき、友だちに、『映画観に行こで。』と声を掛けて、住んでいた隣村から恵美須座まで1時間かけて歩いて行って、初めて総天然色の映画を観ました。ジャングルブックという、ターザンのような映画だったと思います。これが楽しくて楽しくて、今でも当時の様子が思い出されます。」

「私(Hさん)は恵美須座では本当によく映画を観ました。それだけお小遣いを貯めることが大変だったのですが、映画を観に行くと、上映の合間や上映後に流れる予告編を見て、また観に行きたい気持ちになっていました。予告編はその映画のえええとこばかりを使って上手に作られているので、観たいという気持ちになっていたのだと思います。」

「私(Mさん)が小学生や中学生のときには、恵美須座によく行っていました。子どもだけでは行くことができないので、兄や近所の大人の方と一緒に行くことが多かったと思います。当時、3本立ての料金が30円くらいで、その料金を支払って入場すると、すぐにお菓子を販売する店があったことを憶えています。映画館の中に入ると観客用の長椅子が並べられていて、客席の両側には桟敷席があり、左側には花道が設けられていました。また、2階には畳敷きの座敷席があり、造りとしては劇場に近かったのではないかと思います。どの席からもスクリーンが見やすくなるように、観客席は前に向かって少し傾斜がつけられていたことを憶えています。」

(イ)恵美須座での催し物

恵美須座では、映画の上映だけではなく、数多くの催し物が開催されていた。その当時の様子について、次の方々が話してくれた。

「恵美須座では映画の上映だけでなく、すわらじ劇団などの劇団による演劇も行われていました。すわらじ劇団で私(Hさん)が印象に残っているのは、公演を終えて恵美須座を後にするときには、団員が必ずトイレ掃除を行っていたことです。

また、恵美須座で映画が上映される日になると、午後3時ころから宮野下一帯に松山恵子の『未練の波止場』などの歌が鳴り響き、女性の声で上映案内がアナウンスされていました。また、恵美須座では小学校の学芸会や青年団の演劇など、いろいろな催し物が開催されましたが、中でも一番盛り上がっていたのが商工会主催の歳末大売出しの抽選会で、超満員になっていました。」

「私(Lさん)はその曲を流すために、レコードをかける仕事を任されていました。音楽自体は3分から4分で終わるので、ほんの数分のためだけに忙しく上映の準備をする親が付きっ切りにはなれない、という理由で子どもの私が担当になっていたのです。

また、私は恵美須座で行われた水芸の公演を初めて観たときには、その芸のすばらしさに圧倒され、本当に驚きました。扇子などから水が出てくる仕組みを知りたくて舞台裏を見せてもらうと、想像以上のものすごい数のホースが使われていたのです。舞台での演者の動きと水を出すタイミングなどが裏方さんによってしっかりと管理され、見事に合っていたので、『これこそ名人芸だ』と思ったことをよく憶えています。」

「恵美須座で行われていた歳末大売出しの抽選には番傘が使われていて、傘を開いた状態で1から数字を書いておき、ロープを使って傘をくるくると回し、そこに女性が小さな弓で矢を射て当選番号が決まっていたことを私(Gさん)は憶えています。この抽選会で使う傘は、宮野下町の和傘製造店の方が用意してくれていました。」

(ウ)青年団と恵美須座

「私(Bさん)が公民館で仕事をしていた当時には青年団という組織があり、私は2代目の団長を務めました。青年団の活動では生活改善が大きなテーマとなっていて、結婚式の改善などの活動の旗振り役を担っていました。青年団に所属している人たちは、それぞれが仕事を持っていたので、会合などで集まるには夜しか時間を取ることができず、仕事を終えてからの活動となっていましたが、どの方も真面目に一生懸命に活動に取り組まれていました。結婚改善では、必要となる経費をできるだけ抑えていくための改善点について話し合われたことを憶えています。また、青年団では恵美須座で披露するためのお芝居の稽古も行われていました。これは青年団主催の演芸会で、踊りがあったり、劇があったりしてとても楽しい催しでした。この演芸会が開催されるときには、会場となった恵美須座は満席になっていたことをよく憶えています。

私が団長を務めていたときには、団員が三間だけで400名ほどいて、大勢の団員を抱えていたので、組織もしっかりとしていました。各地区には分団長が配置され、団長が各分団長に指示を出すことで団員一人一人に連絡をすることができましたが、分団長は団員の考えなどを取りまとめなければならなかったので、自分の仕事を持ちながら活動をするのは、とても大変だったと思います。私が団長のときには青年団名義でスクーターを購入し、それに乗って各地区の分団長の所へ出向いて連絡事項を伝えるなど、積極的に活動してくれている分団長や団員とのコミュニケーションを取る時間を確保していました。会合の開催案内や演劇練習の実施日案内など、各分団に連絡をするための文書を作成し、それを携えてスクーターに乗り、当時は29の分団があったので、町内をあちこちと走っていたことがとても懐かしく思い出されます。」

イ 父と運営した恵美須座

「恵美須座の建物は、大正11年(1922年)に起こった宮野下の大火後、娯楽施設が必要となったことから町内有志の出資により昭和11年(1936年)に建てられたものです。昭和30年(1955年)に私(Lさん)の家の所有となり、建物の改修や拡大を行い、舞台や北側に花道が設置された劇場型の造りがある舞台、映画施設としました。観客数のピークは昭和34、35年(1959、60年)ころではなかったかと思います。大勢のお客さんが映画を観に来ていたときには、巡回に来ていた警察官が入場を止めるようなこともあったほどでした。昭和37、38年(1962、63年)になると、オリンピック東京大会前から普及し始めたテレビに取って代わられた影響により、観客数が減少しはじめ、昭和41年(1966年)には営業を終了せざるを得なくなったのです。テレビが各家庭に普及していなかった時代には、映像で見ることができるニュースは、劇場で上映される映画ニュースしかありませんでした。今ではテレビやインターネットで必要な情報をすぐに得ることが可能ですが、当時を思い起こすと情報を得る手段が限られていたことがよく分かります。

映画を上映するためのフィルムを購入するにはそれなりのお金がかかり、恵美須座単独では準備をすることが難しかったので、近永(現鬼北町)の銀映・東映と共同で購入していました。1本の映画を恵美須座と近永の銀映・東映とで掛け持ちにしていたので、それぞれ上映開始時間は異なりますが、どこかの終了時間が遅くなると、他の映画館の開始時間までにフィルムが届かず、『フィルムが届かないのでもう少しお待ちください。』と、断りのアナウンスを入れ、上映時間を遅らせることがありました。昭和30年代の中ごろの大雪のときには、雪が50cmほど積もったため、フィルムを近永へ届けようにも全ての交通機関がストップしてしまいました。普段は汽車かバイクで届けていましたが、どちらも動かない、動かせない状態になってしまったのです。しかし、劇場には上映を楽しみにしているお客さんが大勢来ていたので、製材所にあったキンマ(木馬)にフィルムを載せて、製材所の若い従業員5、6人に線路に沿って牽(ひ)かせ、間に合わせたことがありました。

昭和41年(1966年)、映画館への来場者が減り、私の家では『恵美須座をどうするか、駐車場にでもするか。』というような話がされるようになりました。いよいよ映画館を閉めるときには、父から、『最後に映すか。』と言われ、それまで使っていた映写機を使って、父親と2人で最後の上映を行ったことをよく憶えています。最盛期には2人の映写技師と助手が1人いましたが、私自身、中学生のころから家業の手伝いで映写機を動かしていたので、そのときにはやはりいろいろな思いがありました。映写機はカーボンを燃やした火で光を採っていたので、光量の調節の作業など難しい仕事もありましたが、一生懸命にやっていたと思っています。最後に映したフィルムは東京オリンピックを特集したニュース映画のもので、全部で4巻ありますが今でも大切に保管しています。」

(3)宮野下の賑わい

ア 活気のある商店街

昭和30年代、多くの人々が行き交い、数多くの商店が営業を行っていた宮野下の商店街の賑(にぎ)わいについて、次の方々が話してくれた。

「昭和30年代の宮野下の商店街は、とても活気があって賑やかだったことを私(Aさん)は憶えています。人通りが多く、特にお祭になるとてんやわんやの状態でした。この辺りに住む人たちは、宮野下の商店街で買い物をすることで、生活に必要なほとんどのものを購入することができていました。宇和島へ出ようにも、バスがなかったので汽車しか手段がなく、その運行本数は都会のように頻繁ではないので、地元で買い物をすることが当たり前でもあったのです。」

「昭和30年代の宮野下町には、鍛冶屋さんや樽(たる)屋さん、番傘を作る傘屋さんなど、人々の日常生活に関わる店が多くあったので、人々の生活に必要なものは宮野下町で揃(そろ)え、賄うことができていたのです。私(Jさん)は商店街の移り変わりと、人々の交通手段の移り変わりとには関係があると思います。自動車が一般の消費者にあまり普及していなかったころには、特に農家では単車が主に使われていて、宮野下の商店街にもその単車で買い物に来ていたと思います。しかし、その後、昭和40年(1965年)前後になると、軽四輪が単車に取って代わったことが印象に残っています。当時、私は自動車の修理販売の仕事をしていて、スズキの自動車を地域で最も多く販売したことで、京都で開催された表彰式で表彰されました。昭和42年(1967年)から44年(1969年)ころには、単車を主に使っていた農家が、価格が43万円くらいの軽四輪をどんどん購入していました。今、振り返ってみると、『当時は、一気に売れた』と表現できるくらい売れに売れていたのです。」

「私(Kさん)はよく父に引っ付いて、宮野下の町を歩いていました。今、思い起こすと、私が小学生から中学生の時期だった昭和30年代の宮野下の町には、いろいろな業種の店が営業していて大勢の買い物客などが行き交う上に、子どもの数も多かったことから、町全体にとても活気があったと思います。昭和29年(1954年)に三間町の新庁舎が落成したときの記念行事として仮装行列が行われました。このときには、仮装をする人たちはお寺の広場に集まって出番を待ち、順番が来ると広場から役場まで仮装行列を行っていました。また、仮装行列のほかに、餅まきが行われたことを憶えています。

宮野下町の運動会では、組別の仮装行列が行われ、5組だった私たちは『二等兵物語』を演じ、私の父は花菱アチャコに扮(ふん)していました。どの組も趣向を凝らした仮装を行っていて、中には猿に扮するために、大分県の高崎山まで猿の観察に行って、その動きや仕草、表情などを勉強してきた方や、お腹に絵を描いて腹芸で観客を大いに楽しませて場を盛り上げる方などもいました。この運動会は毎年小学校で開催されていて、見物客も含めて大勢の方が参加していたことが印象に残っています。私自身も子ども心に楽しい1日だったことをよく憶えています。

また、私が中学生のころには、一学年が5クラスで300人ほどいたので、1クラスの生徒数が60人ほどとなっていました。戦後生まれの私たちの世代は、終戦後のベビーブームの時期に生まれたので、子どもの数が多かったのです。私の同級生には長男、長女が多く、それぞれが家を継ぎ、この町でずっとくらしてきているので、今でもとても仲良く付き合うことができています。」

「私(Bさん)が役場に勤めているときには、勤務が終わると毎晩と言っても過言ではないくらい宴会に参加していました。当時、役場のすぐ横にあった日の出屋さんには本当によく寄らせてもらいました(図表1-1-2の㋕参照)。日の出屋さんには通りに面した入り口のほかに、裏の役場側にも入り口があり、そこから、『はい、こんにちは。』と、店の方に声を掛けてから入店していたことをよく憶えています。そのころは夜の町にも大勢の人が出歩いていたことを憶えています。」

イ 宮野下の秋祭り

(ア)宮野下町と宮野下村

「宮野下町と宮野下村は、離れているようで一緒のところがあり、また反対に一緒に動いているようで、祭りのように分担しているところもあります。ただ、完全に割ることはできません。私(Lさん)が子どものころのお祭りを例に挙げると、鹿の子と唐獅子は宮野下町が担当していました。一方、宮野下村の方は四ツ太鼓を担当していました。また、村の大人が四ツ太鼓を、町の大人が牛鬼をかく(担ぎ運ぶ)というような分担がなされていたのです。このような分担で、ときにはぶつかりながらも一緒にお祭りを行ってきたのです。」

(イ)四ツ太鼓と牛鬼

秋祭りの際に運行される村の四ツ太鼓と町の牛鬼が競り合ったときの様子について、次の方々が話してくれた。

「四ツ太鼓と牛鬼は、前後の動きを3回しながら少しずつ前に進んでいきます。最初はどちらも冷静に動いていますが、大勢の大人が担いでいて対抗心が出てくるためか、徐々に双方の動きが激しくなってきていました。

四ツ太鼓と牛鬼が三間小学校の前辺りに差し掛かったときには、双方の対抗心がピークに達していて、それはすごかったことを憶えています。開始から数時間が経(た)って午後2時か3時くらいになると、双方ともに徐々に勢いが出てくるような雰囲気になってくるので、四ツ太鼓の側からは、『さあ、もうそろそろ暴れだすけん、大人のベテランを呼んでこい。』などと声が上がっていました。運行のベテランの方が来ると、四ツ太鼓の左右に付いている綱の操作をお願いして、牛鬼との争いに勝てるように動きを統制してもらっていました。例年、郵便局の所から上(かみ)へ行くと争いが激しくなっていたと思います。

私(Hさん)が若いころのことになりますが、最も激しく競り合ったときには、あまりにも双方の動きが激しく、危険を伴う可能性があったので、村の四ツ太鼓に乗って太鼓を叩(たた)く4人の子どもたちを降ろし、代わりに大人が1人乗って、牛鬼の頭部に付けられている三日月の装飾を取ることができれば四ツ太鼓の勝ち、というような競り合いが行われていました。このときには、四ツ太鼓と牛鬼の競り合いで子どもにけがをさせてはいけない、という思いで子どもを降ろしたことをよく憶えています。四ツ太鼓に乗り込んだ大人は、三日月を叩き落そうと懸命に太鼓を叩くバチで牛鬼の頭部を叩いていましたが、そう簡単には取ることができませんでした。」

「四ツ太鼓が冷静に運行されているときには、1年生が乗っていましたが、段々と場が荒れてくると、小学校1年生や2年生といった小さな子どもにはとても危険でした。そうなってしまったときには、3年生や4年生といった少し大きくなった子どもを乗せて運行するというように、場の雰囲気に合わせて四ツ太鼓に乗せる子どもの年齢を変えていたと思います。

また、当時の三間橋は今ほど幅がありませんでしたが、四ツ太鼓はスムーズに渡ることができていました(図表1-1-2参照)。しかし牛鬼は、かいて(担いで)いるときには右に寄っているのか左に寄っているのか分かりづらいことがあるようで、勢子(せこ)が大声を出して動く方向を修正してはいましたが、橋の欄干に左右のどちらかが引っ掛かることがありました。双方が競り合っているときには、四ツ太鼓にとってはそこが狙い目にもなっていて、引っ掛かっている牛鬼を見て、『それ、今のうちに行け。』などと言っていたことを私(Gさん)は憶えています。」

「隣村に住んでいた私(Dさん)も、このお祭りをとても楽しみにしていました。私が子どものころには10月23日に開催されていて、ちょうど稲刈りの時期と重なっていたので、親と一緒に農作業を行っているときには、早くお祭りに行きたい気持ちになっていました。父親からは、『この作業が終わったら宮野下のお祭りに行かせてやるけんの。』と言われていたので、少しでも早くお祭りに行くことができるように、農作業の手伝いを頑張っていたことが思い出されます。」

(ウ)たくさんの出店

秋祭りになると数多く立ち並んでいた出店(でみせ)について、次の方々が話してくれた。

「秋祭りになると、商店街の店の前に出店が並んでいました。当時は通りの両側に店や住宅が並び立っていたので、出店が店を開くことができるスペースがなく、商店に交渉をして店の前のスペースを借りて店を出していたのです。私(Nさん)の店はお祭りのときも店を開けていましたが、正面入り口のすぐ横には出店が営業をしていたことを憶えています。出店で狭くなっている商店街で牛鬼や四ツ太鼓が運行されるので、特に角の部分に立地する店では、牛鬼や四ツ太鼓が鉢合わせを行ったときに建物に当たらないように、家の前に柱を立てたり、畳を立てて置いたりして家を守っていたことを憶えています。」

「お祭りのときには出店が数多く出されていました。私(Hさん)たちはお小遣いとしてもらった何十円かを持って、お祭りを楽しんでいました。お小遣いを得るために、提灯(ちょうちん)竹という提灯を壁に掛けるための竹を伐(き)って束にして売ったり、電線工事後に電柱の下に落ちていた短い赤線(銅線のこと)を拾ってはボールのように丸くまとめ、それを買ってもらったりしていました。」

「お祭りのとき町筋ではお練りが行われていて、私(Gさん)は町筋から三嶋神社の鳥居に続く道の両脇に出店がぎっしりと数多く出されていたことを憶えています。当時はどの店もカーバイドランプを使用していたと思います。」

|

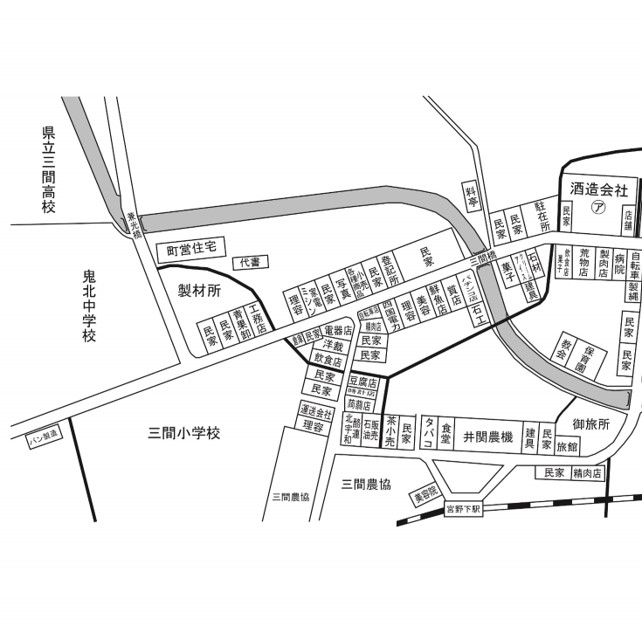

図表1-1-2 昭和35年ころの宮野下商店街の町並み(1) Lさん、Pさんによる調査資料、Eさん作成資料及び吉田三間商工会資料、宮野下町自治会資料を基に作成。 |

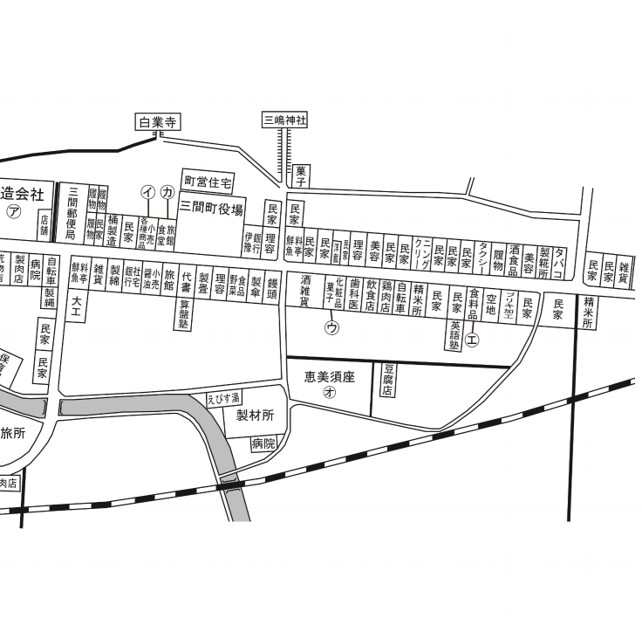

図表1-1-2 昭和35年ころの宮野下商店街の町並み(2) Lさん、Pさんによる調査資料、Eさん作成資料及び吉田三間商工会資料、宮野下町自治会資料を基に作成。 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索