データベース『えひめの記憶』

伊予市誌

一、漢学・漢詩文

儒学の伝来

我が国への儒学の伝来は、『古事記』・『日本書紀』によると、一五代応神天皇の一五年(二八四)八月、百済の阿直岐が来朝し、次いで翌一六年二月、王仁が渡来して『論語』・『千字文』を貢ぎ物に差し上げたことに始まるとされている。そのときの太子菟道稚郎子は、王仁を師として教えを受けたので、我が国儒学研究の最初の人となった。その後百済から五経博士が相ついで渡来し、朝廷では講習をして、学問を奨励したから、上流社会で漢籍に通ずる者が多かった。応神天皇一五年(二八四)から三三代推古天皇一五年(六〇七)まで三二三年間は、主として百済から漢土文化を受け入れていた。三六代孝徳天皇大化二年(六四六)正月、大化の改新の詔が下され、大学寮の開設を律令で制定し、教科として易・書・三礼・詩・伝・孝経・論語の九経及びその註解書が指定された。これは官人養成機関として平安時代初期までは盛大であったが、藤原氏の「勧学院」などの氏学の起こりによって段々衰え、氏学もまた衰えて家学が興り、子孫が伝承する世襲制となった。鎌倉時代には、中国から朱子、三陽明らの宋儒新註書が伝来し、我が国の儒学界は一変した。役人登用のための学問から、本来の「修己・治人」の学にたち返り、倫理・哲学としての学が盛んになった。また、仏教の伝来以来、宋に留学した僧たちによって経学が研究され、後に「五山文学」と呼ばれ、文芸上においても異彩を放った。近世になると儒学は一般庶民にまで及び、人倫道徳の基本となった。日本朱子学の開祖といわれる藤原惺窩(一五六一~一六一九)がその先駆である。その後をついで徳川幕府に仕え、文教政策樹立の中心となったのが林羅山(一五八三~一六五七)で、林家は代々大学頭として昌平黌を総理した。全国各藩も幕府の文教政策にならい儒学を重んじた。特に京坂・江戸を中心に程朱学・陽明学が盛んになり、山崎闇斎・伊藤仁斎・荻生狙徠・榊原篁洲・徳川光圀・三浦梅園・二宮尊徳らの大学者が出て、全国に学問が普及していった。

大洲・新谷藩文教の特色

両藩共、加藤光泰(一五三七~一五九三)を藩祖としている。光泰は「光泰よく片鎌の鎗に達す。又、道に志て論孟の二書を読む。(中略)論孟の二書朝鮮本なり。常に懐中し手なれたる故、家臣朝鮮より携へ帰るといふ。論孟二書の箱外題は貞泰手蹟なりといふ」(『続々群書類従』第二史伝部「加藤光泰貞泰軍功記」)とあるように、勇猛の武将であるとともに極めて篤学の士であった。その後、大洲・新谷両藩共、代々好学の藩主が出て「修己・治人」の儒学本来の道を求めて「諸学志向」、「諸学兼修」の学問研鑽を推進し、大洲の「明倫堂学派」新谷の「求道軒学派」ともいえるような進取探究的で、自由な独自の学風を打ち立てた。例えば、大洲二代藩主加藤泰興(一六一一~一六七七)は陽明学を庇護し、盤珪禅師を招いて如法寺を建立、「禅槍一如」の境地を求めて研讃した。泰興の嫡男加藤泰義(美作守、号省斎、一六二九~一六六八)は、父に先んじて没するが、父泰興から特別に付けられた中江藤樹直門の瀧五左衛門貞吉、田辺仁右衛門相秀、山田見陽らから陽明学を、林鷲峰から朱子学を、山崎闇斎から敬義学を学んでいる。四代大洲藩主泰統(一六八九~一七二七)は、朱子学を林鳳岡に、敬義学を崎門派宅門三傑中随一と称された石王塞軒に学び、更に禅学も修めている。五代大洲藩主泰温(一七一六~一七四五)は朱子学を佐善雪溪に陽明学を三輪執斎に学んだ。大洲六代藩主泰みち(彳にんべんに令・ちょく)(一七二八~一七八四)は、朱子学を林鳳谷に、陽明学を川田雄琴に学んだ。新谷藩においても同様、初代藩主直泰以来、代々好学の藩主が学問を奨励し、宗藩大洲と同様に自由求道の学風を推進した。

この両藩の風潮は、一七九〇年の寛政異学の禁令布達後も基本的には変わりなく堅持された。一〇代大洲藩主泰済(一七八五~一八二六)は、幼時松平定信の薫陶を受け、朱子学を尾藤二洲に、陽明学を川田資敬に、敬義学を周布村の吉元平太に、国学を常盤井守貫に、心学を関口保宣に学ぶなど、広く諸学を修めている。また、朱子学者安川右仲を侍講とするとともに陽明学者松岡清溪を明倫堂教授に任じ、学派に偏せず、広く諸学を兼修して学問の真髄を体得するよう藩士らを激励した。清溪のあとをつぎ、明倫堂教授となって大洲、新谷両藩内に計り知れぬ影響を及ぼした山田東海は、君命により昌平黌に入り、古賀精里に師事した大学者である。

泰済は、また、一八二四(文政七)年中江藤樹を敬慕のあまり、藤樹直系の子孫を家臣に復させようと努力している(『湖西紀聞』)。このことは成功しなかったが、泰済の学問に対するひたむきな態度をうかがうことができる。

泰済の偉業の一つに『韓魏公集』の校訂刊行があることを見のがしてはならない。同書は北宋の宰相韓琦(一〇〇八~一〇七五)の撰。韓埼は、字は稚圭、河南安陽の人。仁宗、英宗、神宗三代に任え、魏国公に封ぜられたためこの書名が付けられた。別名『安陽集』。「詩」・「序」「記」など三八巻、宋代史研究に必須の書である。泰済が一八二六(文政九)年先ず別録を刊行、志をついだ一一代大洲藩主泰幹(一八一三~一八五五)が一八四四(天保一五)年八月完刻、一八四六(弘化三)年三月、第一一代林大学頭てい(木へんに聖)宇の序文を付し、一七巻として刊行した。

このようにして藩祖光泰以来の篤学の気風は、大洲、新谷両藩に代々受けつがれ、儒学を兼修して儒学の真の目的「修己・治人」の真髄を体得しようとする好ましい風潮が定着した。

郡中地区の漢学・漢詩文

藩の北端にあって松山藩と境を接する替地地区は、藩庁にも遠く、したがって特定の学派に属する指導者・私塾などは現れなかった。大洲藩独特の藩風のためと、松山藩学とも交流があり、一般的には寺社その他の指導者から自由に漢詩文を学び、詩作を楽しんだものと思われる。元来、松山・大洲・両藩は学術文化の面では、比較的自由な交流が行われていた。近世の政論において全国に令名をはせた『燕居偶筆』の著者大洲藩士大月履斎(一六七四~一七三四)は崎門学絅門の出であるが、一七一五(正徳五)年松山藩に招聘されていることなど、その好例であろう。

また注目すべきは、承応・明暦年間(一六五二~一六五八)郡中(替地)奉行(代官)として中江藤樹門下の逸材森村太兵衛が赴任していることである。太兵衛は、後に泰興から暇を出される不遇の人であるが、篤学の士であった。資料に次のようにある。

弐百石 森村太兵衛 (「讃州高松御在番御供次第」)

御替地上御屋舗代官附之条 (『大洲秘録』四)

森村太兵衛知行・百石替地代官(米湊)相勤め居られしに或年勘定致され候処、如何致され候哉。合勺を相違致し候。其前方某と六人(名不知)是も勘定の節、合勺の相違これあり、再三吟味致され候得共、何分合い申さず、之に依り甚だ恐れ入り、大橋作右衛門殿迄申し上げる。作右衛門殿御聴に達せられ候処、円明公(泰興)御意には、勘定は元より作りものなり、合うも不思議、合わざるも不思議也と其分にて相済み候何れも相済み安心しける。比度森村太兵衛の勘定も、此格と作右衛門殿思ひながら右の段仰せ上げられ候へば、公御機嫌損じ、王陽明流の勘定は聞きたくもなし、暇を遣はし候へと仰せ出でける。作右衛門色々と取成し仰せ上げられ候へ共、君御同心なく終に御暇を遣わされ候、(中略)、此森村は藤樹先生の御門人なり、云云。(『温故集』巻之三)

藤樹の詩に「送(二点)森村子(一点)」がある。

森村子志於道。而好学。不得己而干貧仕東奔西走。猶未有所得。而雖無間暇。以其志篤故来訪于予草廬。為講原人持敬図説。臨別賦拙詩一章。以成美之一事云爾。森村子、道に志し而して学を好む。己むを得ずして貧仕を干めて東奔西走猶ほいまだ得る所有らず。而して間暇無しといえども、其の志篤きを以ての故に来りて予が草廬を訪えり。為に原人持敬図説を講ず。別れに臨み拙詩一章を賦し、以て成美の一事と為すと爾云う。

世間富貴片雲軽 世間の富貴、片雲軽し

天爵常尊知足栄 天爵 常に尊ぶ知足の栄

西走東奔還可喜 西走東奔 還だ 喜ぶべし

帝心庸玉女於成 帝心 庸て女を成すに玉とす

(『藤樹全集』(一)88頁、89頁)

また、藤樹の「送行文」に「森村子遊ビ(一点)原之門ニ(一点)、用フ(二点)力ヲ於心学ニ(一点)」とあって、藤樹に信頼された好学の人であることがわかる(ただし、藤樹の書簡などには「名」を略し「森村子」とのみ記述している人が多くあり、「森村子」がすべて「森村太兵衛」と断定はできぬ)。

代官森村太兵衛と住民との間にどの程度の接触があったか、陽明学が郡中で講ぜられたかは不明である。しかし、藤樹の筆跡が残り、後に陽明学者川田雄琴が収録刊行した『豫州大洲好人録』四七話の中に替地地区の孝子八話、善行一話が採録されたことは、「孝」を中核とした藤樹陽明学の実践的受容ともいえよう。

更に注目すべきは、文政・天保年間、天下の大学者、徳行天下第一(佐久間象山書簡)「伊予聖人」と称された小松の近藤篤山(一七六六~一八四六)を下三谷庄屋宮内幾太郎、南里田庄屋鷲野南村らが訪ね、留学あるいは教えを受けていることである。『篤山日誌』より若干抜き出してみよう。

一八二八(文政一一)年四月八日 朝微雨・陰晴 宮内小一郎来、大洲易地人、

同 年同 九日 晴 宮内小一郎及其友鷲野蕗太郎来見、

一八三七(天保 八)年 二月八日 陰風・微霰 宮内幾太郎来学、

一八三八(同 九)年四月二七日 晴夕陰・和 宮内幾太郎鷲野四郎来、四郎即

帰去、幾太郎留学、

一八四〇(同 一一)年一〇月三日 陰晴 鷲野蕗太郎・宮内幾太郎来、

篤山は特に庄屋のために、宋の陳襄著『小学外伝』より二〇項目を抜粋解説して『古霊教諭講義』を著しているほどだから、直接目にかかって、どんなに感激したことであろうか。具体的に知る資料は乏しい。近代の初期、諸学派が解消して、人それぞれ漢籍を読み、中国の古典に触れて日常道徳の規範を求め、漢詩の創作を楽しんだ。「伊予一州の美は伊予郡に錘り、伊予郡の美は郡中に錘る」(原漢文「郡中巷衢創業原誌」)と武知五友をして歎ぜしめ、永住の地と定めさせたのも、その源は漢学にあったともいえよう。

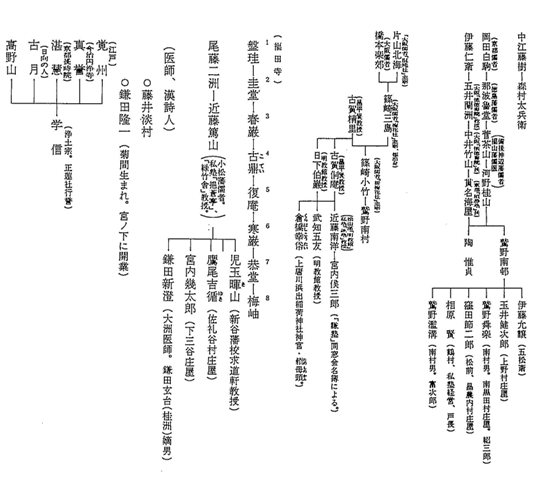

近世から近代初期に至る当地の漢学・漢詩文の主な指導者の系譜を掲げよう。

明治時代中期以降、各学派は完全に解消し、一般的には漢字(儒学)研究は衰退して洋学に移り、ただ詩作を楽しみ、精神の高揚を兼ねて詩吟詠とその鑑賞だけが発展するようになった。

盤珪

一六二二(元和八)年~一六九三(元禄六)年、播州損西郡浜田村(現姫路市網干区浜田)に父儒医竹庵の三男として生まれた。一二歳のとき村の漢学者に『大学章句』を学んだが、満足ができなかった。一七歳得度して「永琢」と称した。二〇歳、諸方に遊学参禅し、寝ずに長坐して病気になり、死にかかって大悟したという。三九歳、長崎崇福寺で明の道者超元禅師に学んだ。一六五六(明暦二)年大洲に来て、如法寺、福田寺の開山となった。「看話禅」を排し、古則に従い、只管打坐(ひたすら坐禅すること)によって悟りを開くことができるという「不生禅」(直指禅)を唱えた。極めて平易な説法で多くの帰依者が出た。一六九〇(元禄三)年「仏智弘濟禅師」の称号を賜った。

詣斑鳩寺礼太子 斑鳩の寺に詣で太子を礼う

世々度人真聖徳 世々 人を度して真に聖徳

遺風餘烈尽何時 遺風餘烈何れの時にか尽きむ

士農工買或儒釈 士農工賈 或いは儒釈

日本最初大導師 日本最初の大導師

示月窓公問槍術 月窓公が槍術を問うに示す

大用現前無軌則 大用現前 軌則無し

当機不譲不超時 当機 譲らず 時を超えず

放収進退絶思議 放いに進退を収めて思議を絶すれば

可謂きょう(りっしんべんに匚に夾)心施四肢 きょう心 四肢に施ぶと謂うべし

示衆 衆に示す

心随萬境不生滅 心は萬境に随いて生滅せず

古聖讃之曰坐禅 古聖 之を讃えて坐禅という

昧者敗蒲団待悟 昧者 蒲団を敗りて悟りを待つは

恰如欲作鏡磨甎 恰も鏡を作らんと欲して甎を磨くが如し

同 同

我宗無隻字可学 我が宗 隻字の学ぶ可き無し

黙契分明顕祖風 黙契 分明に祖風を顕わす

莫謂終朝徒兀坐 謂う莫れ 終朝 徒に兀坐すと

無量妙義在其中 無量の妙義 其の中に在り

同 同

若人静坐一須臾 若し人 一須臾を静坐せば

勝造恒沙七宝塔 恒沙に七宝の塔を造るに勝れり

畢竟塔化作塵土 畢竟 塔は化して塵土と作るも

一念静心成正覚 一念の静心は正覚を成す

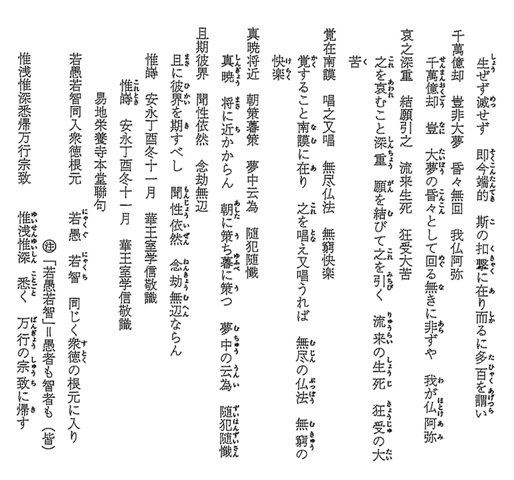

圭堂

(一六四九~一七〇三)福田寺二世。後に如法寺三世を継いだ。学徳共に高く、漢学・書道ともにすぐれた。一七〇三(元禄一六)年一〇月二一日没した。第280図・第281図は圭堂の書である。

透脱要旨 透脱の要旨は

唯在歇心 唯 心を歇むるにあるのみ

此心知見 此の心 知見すれば

生即転遠 生即転遠

直下歇到 直下に歇み到れば

無心之地 無心の地

虚閑寂静 虚閑 寂静

雖万変干転 万変千転すと雖も

非外非中 外に非ず 中に非ず

了不相干 了不 相干

自然騰騰 自然 騰騰

任運照応無方便 任運 照応 方便無ければ

可以使得十二時 以て十二時を得しむべし

得一切法 一切の法を得

根本廓然不形 根本廓然として形らず

彼我愛憎 彼我の愛憎

得失去来 得失 去来

所謂任運 謂わゆる任運は

猶如癡兀人 猶お 癡兀の人の如し

他家自有通人愛 他見自ら通人の愛有り

圭堂書

春巌

福田寺三世、一七〇九(宝永六)年九月二八日死す。

夏日肇遊針田奉見 夏日の肇 針田に遊び

府君旌麾留草亭 府君の放麾の草亭に留れるを奉見す

得趣客衣初過此 得趣 客衣 初めて此に過り

偶逢尊駕入茅堂 偶 尊駕の茅堂に入るに逢う

疑天公愍主無餐 疑うらくは天公 主に餐無きを愍みたまい

忽賜薫風一味涼 忽ち 薫風 一味の涼を賜うかと

又題避塵亭 又避塵亭に題す

亭西亭北杳無際 亭西 亭北 杳として際無し

唯見稲苗映夕光 唯見る 稲苗の夕光に映ずるを

投食纎鱗衢浪躍 食を投ずれば纎鱗 浪を衢いて躍る

倚欄風色灑衣涼 欄に倚れば風色、衣に灑ぎて涼しく

怪巌奇石経年古 怪巌奇石 年を経て古し

瑶草琪華過雨香 瑶草瑛華 雨を過ごして香しく

煩暑個中飛不到 煩暑 個の中に飛びて到らず

何須高閣討殊方 何ぞ須く高閣 殊方に討ねん

興徳忍春巌書

寒巌

福田寺六世、文礼。一七一八(享保三)年濃州(岐阜県)羽栗郡平島郷に生まれた。同郡瑞眠寺で晦堂禅師に参禅、南遊して四国に渡り、福田寺六世の法燈を継ぎ、四〇年の間勤仕した。一七八五(天明五)年一一月二二日没す。六八歳であった。死去一か月前、「送行偈」がある。

送行偈 送行の偈

久坐寒巌枯木前 久しく坐す 寒巌枯木の前

蒼顔白髪耕閑田 蒼顔白髪 閑田に耕やす

電光朝露蹤跡 電光 朝露 蹤跡に尋ぎ

落葉鳴階十月天 落葉 階に鳴る十月の天

天明五乙巳十月 天明五乙巳十月

二十四日寒巌叟自題 二十四日寒巌叟自題

陶惟貞著『半窓雑録』に寒巌の詩がある。

寒巌和尚

寂莫孤村緑樹中 寂莫たる孤村 緑樹の中

桜花爛漫笑春風 桜花爛漫 春風に笑む

風光此処無人別 風光 此の処人別なし

終日鳥鳴蹊路空 終日 鳥は鳴く 蹊路の空

学信

一七二二(享保七)年今治鳥生に生まれた。幼少から学を好み、今治円浄寺に行き真誉上人に就いて仏門に入った。二〇歳のとき江戸増上寺に入り、浄土宗の教義を究めた。更に京都の湛慧、日向の古月につき禅宗を修めた。また、高野山に上って密旨を受け、浄土・禅・真言の奥義を修め、一切経を真読して学徳の研鑽に励んだ。浄土宗正蓮社行誉と称し、別号を無為、華王道人・独幽子といい、本名は敬阿といった。松山大林寺一四世住職となり、松平定国(一七五七~一八〇四)が松山藩主となったとき(安永八年=一七七九年)、治政の大事な点として大月履斎著『燕居偶筆』の閲読を勧めるなど、信任が篤かったが、故あって退去し、安芸宮島の光明院加祐軒で没した。著書に漢詩・和歌集の『幻雲集』・『要学集』、浄土宗の教学を論じた『蓮門興学篇』がある。なお、学信の行状については、一八二一(文政四)年慧満・僧敏著『学信和尚行状記』に詳しい(『浄土宗全書』十八)。

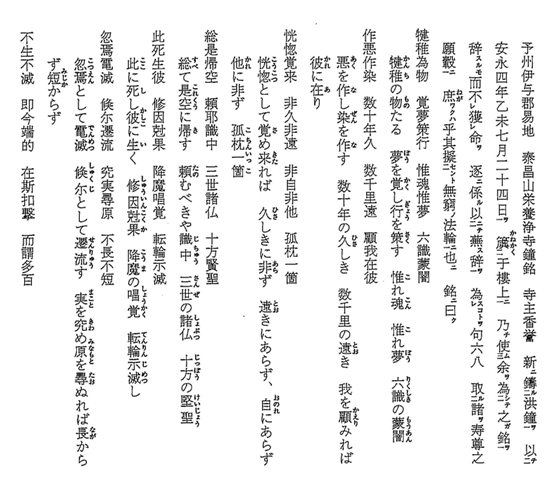

郡中栄養寺八世香誉の依頼で鐘銘を作っているので掲げよう。(図表 「学信 鐘銘」)

稲荷神社の詩

一七二六(享保一一)年松山藩軍師木村勝正が奉納したものである。注目すべき良詩、良文『藤棚廼記并詩』で伊予地区漢詩壇に特異な光彩を放っている。独特の字は、また楽しい。最初と最後を図示しておく。 (註)(分かち書きは原典による)

稲荷社 稲荷社

藤棚廼 藤棚廼

記并詩 記・詩を并せたり

粤以詩 粤に詩を以て

誉夭桃之 夭桃の

美詠棣 美を誉え

棠之花古人 棣棠の花を詠ず。古人の

愛華之 華を愛する、これ

久哉唐明 久しき哉 唐の

皇作驪山 明皇 驪山宮を作り

宮祝於 其の久しきを祝するに

其久欲以春 春秋を以てせんと欲す

秋不言春 春秋を言わずして

秋而號花清 花清しと号す

則春以花 則ち春は花を以て

為最不可誣 最と為す 誣うべからず

京落牡丹 京洛の牡丹

蜀都海 蜀都の海

棠山谷之 棠 山谷の

艸木 艸木

夷蛮の之 夷蛮の

雑花随 雑花

所好而賦詩 好む所に随いて詩を賦し

為詠事亦 詠を無す事も亦

等所載 載する所

唐詩之所 唐詩の撰ぶ所に等し

撰嗚呼 嗚呼

宏哉渕明 宏哉 渕明の

菊茂叔 菊茂叔の

蓮和 蓮 和靖の

靖うめ庭 うめ 庭堅

堅蘭其愛 の蘭 其の愛

雖随所 辟する所に随うと雖も

辟其花 其の花

倶無勝 倶に勝劣無し

劣乎爰 爰に

伊豫国伊 伊豫国

与郡稲 伊与郡

荷村有舊 稲荷村に

祠則倉稲 舊き祠あり則ち

魂神霊 倉稲魂神の霊

場也其境依 場なり 其の境

山抱 山に依り

海眺 海を抱き眺

望無涯但 望 涯無し但だ

若蓬瀛 蓬瀛

遷州古人 遷州の若し 古人

有害山不有 言える有り 山 高くして

高有仙名 仙名有るにあらずと

矣信夫霊 信に夫に霊神

神威徳如 威徳 如しく

在敬可渇 敬在りて渇仰すべし

仰其社司高 其の社司 高市氏

市民愛花久 花を愛すること久し

一日以山複之藤 一日 山腹の藤蔓を以て

蔓移花 花を移し

表之宮下 之を宮下の間に表わすに

間年々葛 年々葛

るい茂繁以 るい 茂繁す

木為柱以竹 木を以て柱と為し竹を以て

為棚則晩 棚と為せば即ち晩

春而其花如 春にして其の花

雲遊蜂 雲の如し 遊蜂

戯蝶争 戯蝶 争いて

謳墨 謳い 墨

客騒人 客騒人

為群亦評之 群を為し 亦之を評し

仰之緑蔓 之を仰ぐ 緑蔓

詩唱鴨蓮 詩唱 鴨蓮

瀧泉紫 瀧泉 紫

華詩 華 詩

神夫可美 神 夫美す可し

況哉遊 況んや遊

人乎 人をや

遠近携酒 遠近 酒を携えて

集尊卑 集い 尊卑

設辞尊式 辞を設け 式を尊び

和歌或 和歌 或いは

管絃洋々 管絃 洋々として

充耳爰知高 耳に充つ 爰に

市氏者紫 高市氏なる者

藤為霊 紫藤の霊たるを知り

均乎国津 国津日神と均しくす

日神仍人崇 仍りて人 崇びて

増威人因神 威を増え人 神徳

徳添運也 に因りて運を添せり

倉稲魂神 倉稲魂神

者日本 は 日本

衣食祖神而 衣食の祖神にして

蒼生安逸 蒼生安逸の

霊社也其神 霊社なり其の神は

詫白狐祭 白狐に詫して祭る

而伊豫 而るに伊豫の

国自古無 国は古より

狐故此社 狐なし故に此の社も

亦稀也 亦 稀なり

白藤花開 藤花開きてより

人多知有神 人多に神有るを知れば

則須為神 則ち神の宿るところとなし

宿入亦得 人 亦

所願凡 願う所 凡て

其志倶 其の志を得て 倶に

藤花見 藤花を 見るべし

予友堀 予が友 堀

池氏祈作 池氏 祈りて

和歌記之 和歌を作り之を記し

令予重求 予をして重ねて

漢文 予亦 漢文を求めしむ 予 亦

東関出産而自 東関の出産にして

古崇此 古来より

神況哉 此の神を崇ぶ 況んや

復愛花一 復 花を愛するの一辟あるをや

辟乎更不 更に

亦及辞而 亦 辞するに及ばずして

諮管城公 管城公に諮り

并裁小 并びに小詩

詩一首 一首を裁りて

云 云えり

崇

艶聳 崇艶 聳えて

為虹 虹

霓橋 霓の橋となり

遊蜂若 遊蜂

唱太平 太平の

調春 調べを唱う若く春

老偏共 光 偏えに

神光 神光と共に

薫 薫り

人爰藤 人は爰に藤

花美 花の美を愛でて

脱

寥 寥を脱す

享保丙 享保丙

午暁春 午 晩春の

日 日

豫陽 豫陽

枩山士 枩山士

木村 木村

勝政文 勝政文

并書 并書

なお、稲荷神社に肬川野弘量(未詳)の漢詩二〇〇首を収録した一八六七(慶応三)年の自筆本『知新草稿』がある。

宮内柳庵

広い教養と深い学識によって中予地区の庶民にまで漢文学を浸透させ、また鷲野南村、陶惟貞など優れた次代の指導者を養成した教育者として注目すべき先達は宮内柳庵である。柳庵は郡中灘町宮内清兵衛正重六代の後裔惣右衛門正重の三男として一七三九(元文四)年生まれた。幼名は多三郎、子温、隆庵、柳庵、惟恭、桂山と称し、又、別姓「河野」氏を名乗った。一八三〇(天保元)年九一歳で没した。近世後期の儒者で『紅葉夕陽村舎詩』二三巻を刊行し、詩名一世に高い備後の菅茶山(一七四八~一八二七)と親交を結び桂山の詩風を「惣喜ブ(三点)東披ノ猶未ズシテ(レ点)死、釣魚シテ今在ルヲ(二点)海南邸ニ(一点)」(『紅葉夕陽村舎詩』)と感歎させた。二人は陶渕明、蘇東披に傾倒して意気相通ずるものがあったのであろう。桂山座右の銘は「日新ヲ之レ謂フ(二点)盛徳ト(一点)」(『易』繋辞上)であり、第287図の「名教中ニ自ラ有リ(二点)楽地(一点)」(『普書』楽広伝)であった。「日々ニ新ニシテ又日ニ新タナリ」の実践者であった。

桂山の詩若干を掲げよう。

三井寺賞月 郡中ノ医業河野桂山

尋勝相携旧酒徒 勝を尋ねて相携う 旧酒徒

上方待月対澄湖 上方に月を待ちて澄湖に対す

請見玉鏡雲中嶺 請う見よ 玉鏡雲中の嶺

吐出驪龍眼下珠 吐き出す 驪龍 眼下の珠を

(武知方載『適意集』書留)

年賀 年賀

寿席新開意気豪 寿席 新たに開き意気豪し

長生争献酌香醪 長生 争いて香醪を献酌す

酔来此夜天文望 酔い来たりて此夜天文を望めば

南極一星堂上高 南極の一星 堂上に高し

闇につく杖の軽さや花の春

右ハ寿グ(二点)無事庵孤山雅兄六十ヲ(一点) 桂山再拝

歳旦

日出東方物色清 日出で東方物色清し

恵風雪解万峰晴 恵風、雪は解けて万峰晴る

却驚春信知何処 却って驚く 春信 何処にか知る

金井流し(さんずいに斯)初有声 金井 流しして初めて声あり

海山も皆新しく今朝の春 (同右)

歳暮

除夕送迎独守年 除夕 送迎 独り年を守る

寒燈無?転婁然 寒燈 ?無く 転た婁然たり

可憐南海一漁叟 憐む可し 南海の一漁叟

唯有嚢中枯酒銭 唯 嚢中 枯酒の銭有るのみ

越るには後先はなしとしの坂 (同右)

陶 惟貞

一七九九(寛政一一)年八月二八日、郡中灘町彫刻画業細工師大深屋忠兵衛の四男として生まれた。幼名は儀三郎、諱は観、偉観、字は惟貞、号は半窓・放斎・聴雨・砂山といった。姓「陶」は勉学中精読した『文選』、『礼記』(「檀弓」下)「人喜ベバ則チ斯二陶シ、陶スレバ斯ニ咏ズ」など「和らぎ」・「楽しむ」、「盛んなり」から、また、詩聖陶渕明にあやかろうとして付けたものと思われる。幼時から「坦夷温厚、綽有古風」(五色浜頌徳碑)といわれ、後に無二の親友となる南黒田村庄屋鷲野南村とともに宮内柳庵に師事した。惟貞は生涯、柳庵の学恩を景慕し、柳庵三三回忌には六〇歳を過ぎていたが「先生恩沢今弥識」(『半窓詩稿』)といい、柳庵の肖像を掲げて「唯憶師恩、拙却大」(『壬申砂堂和良』(壬申発句嚢)と思慕の真情を現し反省している。成人して広島に渡り、医学を修め、頼春水一家とも交わった。更に京都に上り、貫名海屋に書と漢学を学んだ。帰郷後、郡中に開業したが「以医為業、至中年遂廃之素不屑方技 自以為 不若別立功徳以及衆也 於是乎是専聚郷党之児童教授焉」(栄養寺墓碑頌徳文)にあるように専ら郷土の子弟を教授した。

惟貞の学問は極めて多岐にわたり、著者も多い。『半窓詩稿』(六冊、自作詩集)、『陶氏雑録』(七冊、聿脩館遺稿、小竹斎遺稿等諸家詩文書留、覚書)『半窓雑録』(四冊、書留)、『陶氏詩稿』(諸家詩文書留)、『雲煙過眼』(四冊、自作俳句・和歌・漢詩・雑記)、『壬申砂堂和良』別名『壬申発句嚢』(一冊、自作俳句、漢詩等)、『半窓日記鈔』(文政一二年一二月一一日~嘉永六年一二月二四日記録)、『贈言帖』(書留)、『放斎詩稿』(自作詩稿)等がある。

これらを見ると、漢学・漢詩人としては、陶渕明・李杜・蘇東坡を尊敬し、頼氏一族・篠崎小竹・佐藤一斎・中島棕隠らを重視したことがわかる。また、驚くほど読書領域が広く、『史記』をはじめ五経(易・書・詩・礼・春秋)はもちろん多数の中国古典を読破している。師柳庵が親交を結んだ菅茶山は、京都の経学者岡田白駒(一六八二~一七六七)の門人那波魯堂の系統に属し、学派にとらわれぬ学統であり、惟貞が親交を結んだ広島の頼氏一族は、官学とは別の浪華民間儒学系の人々で、学派にこだわらぬ自由な立場の人々であった。特に惟貞が『晏子春秋』を読んでいることは注目に価する。同書は晏子(生没未詳・春秋時代の人)の言行を述べたもので、「内編」、「外編」二一五章。各処に孔子・墨子の評があり、孔子・墨子の学を入れまぜた書である。

『史記』「晏子伝」(列伝六十二)を併せ読んだ後と思われる読後詩がある。

読晏子伝 晏子伝を読む

節倹力行天下知 節倹力行は天下の知るところ

相斉三世吾何疑 斉に相たること三世なるは吾何ぞ疑わん

丁寧太子徒労筆 丁寧にも太子 徒らに筆を労し

過耳街談又不遺 耳に過ぎるの街談 又遺さざりき(『半窓詩稿』)

交友関係も広い。その概略は、『半窓日記鈔』、『半窓雑録』などによってうかがうことができる。原田宗也(別名宇都宮龍山、新谷藩儒、『竹雪山房詩鈔』の著者、僧克譲(中島正賢寺住職『石室日記』の著者)、城長洲(医師、漢詩人、『亦政堂詩文集』の著者)、田内菫文(味酒神社宮司、国学者歌人)、藤本鉄石、後藤松陰、菊池五山、本間遊清など極めて多彩である。

惟貞の無二の友は鷲野南村(一八〇五~一八七七)である。南村に寄せる詩がある。

寄鷲子羽 鷲子羽に寄す

来往間何事 蹈青且尋芳 来往間なるは何事ならん 蹈青 且に芳を尋ぬべし

読書窓外路 譁定日自長 読書窓外の路 譁定 日自ら長し

菊苗己可植 畦蔬更凌霜 菊苗は己に植うべく畦蔬 更に霜を凌ぎたり

待君之来晩 講堂恐不遑 君を待つに君来ること晩し 講堂 恐らくは遑あらざるか

花間背山崖 柳陰臨水牀 花間 山崖を背にし柳陰 水に臨むの牀

沈思何嗟及 辺照射茶筐 沈思 何ぞ嗟及する辺照は茶筐に射せり

『半窓詩稿』

鷲子羽(鷲野南村)にも篤い友情を示す詩がある。

春晩与陶放斎出遊 春晩 陶放斎と出遊す

明尋紅紫暗尋香 明には紅紫を尋ね暗には香を尋ね

毎日身同蜂蝶狂 毎日 身は蜂蝶の狂せるに同じ

畢竟三春誰是伴 畢竟 三春 誰か是れ伴わん

左携歓伯右陶郎 左に歓伯を携え右には陶郎 (『南村翁遺稿』)

惟貞の著者には「寄南村」また、南村の詩の書留が多数ある。惟貞の詩と書は極めて韻致に富み、風格がある。

栽竹分韻十一日反求舎席上作 栽竹分韻十一反求舎席上作

栽竹千竿欲作扉 竹を栽えて千竿 扉を作らんと欲す

無晴無雨忘尖威 晴るるなく雨ふるなく炎威を忘る

風声驚夢君知否 風声 夢を驚かす 君知るや否や

更得湘江随艇帰 更に湘江 艇に随って帰るを得ん

(『半窓詩稿』)

十三夜酣経堂分韻 十三夜酣経堂分韻

雨餘新月入吟懐 雨餘の新月 吟懐に入り

點滴声辺立石階 點滴声辺 石階に立つ

今夜中秋前二日 今夜中秋 前二日

清光早己十分佳 清光 早己に十分に佳し

(仝右)

蜀山雪晴図 蜀山雪晴るるの図

爾来四萬八千年 爾来 四萬八千年

又是千年無謫仙 又 是れ千年 謫仙なし

鳥道空兼剣閣涌 鳥道空しく剣閣を兼ねて涌き

雲梯倒与右松懸 雲梯 倒しまに古松と共に懸る

哀猿嗷々声揺地 哀猿 嗷々 声 地を揺がし

飛瀑りんりん響逼天 飛瀑 りんりん 響 天に逼る

雪後風光何所似 雪後の風光 何の似たる所ぞ

或疑秦蜀未通前 或いは疑う 秦蜀の未だ通ぜざりし前なるかと

(仝右)

一八七三(明治六)年九月一八日病没した。惟貞の頌徳碑は五色浜にあり、墓碑は栄養寺にある。「銘」だけを掲げよう。

訓詁通塞 操觚発蒙 面牆一変 頼化育功

訓詁 塞を通じ 操觚 蒙を発く 面牆は一変 化に頼りて功を育つ

道雖不高 其徳斯隆 詩云靡不有初 鮮克有終

道 高からずと雖も 其の徳 斯のごとく隆なり 詩に云えるあり

初めあらざるはなし 克く終りあるもの鮮なくと

呼此道統 誰紹遺風

呼 此の道統 誰か遺風を紹かん (五色浜頌徳碑)

先生教人 寛猛獲中 子弟受教

先生の人を教うるや 寛猛 中を得たり 子弟 教えを受くるや

不愚不聾 嗚呼先生之名 与石無窮

愚ならず聾ならず 嗚呼先生の名 石とともに窮なし

(栄養寺墓碑)

門弟相原賢(鶴吉村戸長 一八二一~一八八九)に「惟貞面像讃」の詩がある。

学舎背市塵 学舎 市廛に背き

風流愛文芸 風流 文芸を愛す

書面好評論 書面 評論を好くし

詩酒忘時勢 詩酒 時勢を忘れる

子弟百人余 子弟 百人余

日々楽教布 日々 教布を楽しむ

恵料知君所 恵料は君が知る所

為名伝後世 為名 後世に伝う (遺墨)

藤井道一

(一七七七~一八一九)道逸ともいい、号は淡村と称した。温泉郡中島出身で大洲藩医学目付役となる。大洲藩医鎌田玄台(桂洲、『外科起癈』著者。一七九四~一八五四)の門弟である。漢詩文にすぐれ、頼山陽・鷲野南村・陶惟貞らと交友を楽しんだ。詩は風雅な趣があった。

元日口号 元日口号(口吟、くちずさみ)

帝将三萬六千日 帝、三萬六千日を将て

名為人間第一年 名づけて人間第一年を為す

笑見世人生喜処 笑見す 世人の生喜する処

梅花香裡欲明天 梅花香裡 天明けんと欲す

武知方載『適意集』

瓊浦竹枝 瓊浦竹枝

鴉声呼出駭鴛鴦 鴉声呼び出でて鴛鴦を駭かす

細説別離情緒長 細説別離情緒長し

日出客猶下楼おそし(免へんに日) 日出でて客猶楼を下ることおそし

竿輿待在翠楊傍 竿輿待つ在り翠楊の傍に

(仝右)

田園雑興 田園雑興

白李紅桃又紫藤 白李紅桃又紫藤

春光九十夢曹々 春光九十夢曹々

一樽酒味甘於水 一樽の酒味水よりも甘く

満臆詩然冷水氷 満臆の詩然り冷水は氷る

(「半窓雑録」)

無題 無題

人生百年楽 人生百年の楽

無復貴於閑 復た閑なるより貴きはなし

一二三杯酒 一二三杯の酒

束西南北山 東西南北の山

酔眼酲熟裡 酔眼酲熟の裡

吟望有無間 吟望す有無の間

丘壑任疎懶 丘壑は疎懶に任せ

眼攀脚不攀 眼は攀ども脚は攀らず

(「遺墨」)

与僧話旧 僧と旧を話る

半盆炊豆満杯茶 半盆豆を炒る満杯の茶

語起旧時雪月花 語り起す旧時の雪月花

林鳥不啼亭午静 林鳥啼かずして亭午静かなり

清風吹徹碧窓紗 清風吹き徹す碧窓の紗

(『半窓雑録』)(同右)

武知五友

一八一六(文化一三)年四月一日、松山藩士武知矩方の長男として生まれた。幼名は清太郎、作八といい、長じて善兵衛・幾右衛門といった。諱は方獲、字は伯慮で、号は五友・清風・梅外・愛山・白痴・五格・往来居士・黒犬・伴聾・臥南と称した。晩年は母方の姓を用い山下清風と自称した(以下『市誌』(人物編)にあり略す)。

五友は、確く程朱学(朱熹とその先達程顥・程頤)の「理気二元論」を信奉したから「居敬・窮理」を説き「先知後行説」を唱え、「読書」と「思索窮理」のための「静座」を二大綱目とした。したがって「洋学」を単なる功利の学と断定し、特に蘭学、蘭医は、それを学ぶことによって「徳義掃フ(レ点)地ヲ」(墓碑文)の結果をもたらすものとし「衣物属スル(二点)海外ニ(一点)品者ハ皆斥ケテ不ズ(レ点)に用ヒ」(同上)とし、洋剤は服用せず、洋風のものを使用しなかった。門弟の正岡子規をして「洋書の功大なるかな。噫、此の如き功ある洋書をして若しこれを読まざれば頑固とや云はん、(中略)五友先生の如きも(君が云へる如く)亦此の腐儒社会を免かれざるなり、(中略)五友先生も亦可憐なり」(一八八二(明治一五)年一〇月二二日三並良宛書簡)と嘆ぜしめるほどであった。しかし、至純至誠「博学多芸詩文和歌書面篆刻皆能ス(レ点)之ヲ」(墓碑文)と称され、清廉潔白で高節至孝の人格と深い学識を慕い、多くの門弟が教えを受けた。一八九三(明治二六)年一月三日、七七歳で五友が没したとき、会葬する者は数百人に及び、子規は雑誌『日本』に「伊予の一奇儒」という一文を載せ、「先生の如きは実に得難き人物なりと謂ふべし」といい、「極楽や君が行く頃梅の花」の句を作って追悼した。

五友自戒の箴言は「忿思難」(『論語』李氏第十六)であった。「狷介之士、未ダ(レ点)セ(二点)尭心ニ(一点)」(『晋書』向秀伝)との己が性への自覚であろう。独立孤高、妥協を許さず、ひとり我が道を行く自己への厳しい反省自戒である。

地域の儒学者との交遊も少なくなかった。時々は太山寺・福田寺・西沼寺(現松前町恵久美)などを訪れた。

福田精舎浄無塵 福田の精舎浄らかにして塵無し

来対年々歳々春 来り対す 年々歳々の春

歳々年々花相似 歳々年々花相似たり

不似吾顔遂歳皴 吾が顔の歳皴を逐うに似ず

七十四老 五友

干蘭盆日雨新晴 干蘭盆の日 雨新たに晴る

訪仏人群古梵城 仏を訪うの人 古梵城に群る

買得茅紫前店酔 茅紫を買い得て前店に酔う

酔眠呼醒午鐘声 酔眠 呼び醒す午鐘の声

遊太山寺 五友 太山寺に遊ぶ 五友

一八八八(明治二一)年八月一二日、七三歳の五友は鶴吉村(現松前町鶴吉)に在野漢詩人相原賢(一八二一~一八八九)を訪ねている。相原賢は時に六八歳、教えを受けた碩学鷲野南村没後一一年、師のあとを継ぐ篤学で気骨のある人であった。

あいにく賢は、外出していて会うことができなかったので、五友は詩を残して立ち去った。

訪相原原艸野散人 相原艸野散人を訪う

偶然来訪隠君居 偶然 来り訪う 隠君の居

名下初知名不虚 名下初めて知る 名虚ならずと

壁上文詩詩皆不俗 壁上の文詩 皆 俗ならず

案頭堆積漢家書 案頭 堆積す 漢家の書

明治戊子中秋前三日 訪相原君 席上

賦呈 清風拝具

『如鏡稿』「遺墨」なとがら次の詩を掲げよう。

偶成 偶成

銭財専権穀録休 銭財 権を専らにして穀録休み

民庶無故殺耕牛 民庶 故なくして耕牛を殺す

西風一自吹中土 西風 一たび中土に吹きてより

粟刺傷頭大八洲 粟刺 傷頭す 大八洲 (遺墨)

五友は、多くの頌徳文、碑文、墓誌銘なども撰したが、いずれも達意の文である。「山下清風」の署名で撰した五色浜の「郡中巷衢創業原誌碑文」は著名だが、伊予岡八幡神社境内末社の神銘石は「往来居士」の号を使った。

山静似太古 山 静かにして太古に似たり

日長如小年 日 長くして小年の如し

これは宋の詩人唐庚(一〇七一~一一二一)の「山静カニシテ似タリ(二点)太古ニ(一点日長クシテ如シ(二点)小年ノ(一点) 餘花猶可ク(レ点)酔フ 好鳥不(レ点)妨ゲ(レ点)眠ヲ 世味門常二掩ヒ 時光簟巳ニ便ナリ 夢中頻リニ得タルヲ(レ点)句ヲ 拈バ(レ点)筆ヲ又忘ル(レ点)筌ヲ」(『庚眉山集』「酔眠」)の引用である。

五友は、その至誠の故に多くの人から景慕された。松山の大原観山・蒲屋雲林、江戸の重野安繹らが、五友の人柄をそれぞれに詩に詠んでいる。ここでは大原観山の詩を掲げておく。

贈 伯慮 伯慮に贈る 大原観山

狂言頻受俗人譏 狂言 頻りに俗人の譏りを受くるも

懐抱只遭君輩知 懐抱 只君が輩に知遭る

多載淡交如骨肉 多載の淡交 骨肉の如し

全家清福是蘭し(くさかんむりに止) 全家の清福 是れ蘭し

相逢先間新裁句 相逢うて先ず問う 新裁の句

欲別又成重会期 別れんと欲して又成む 重会の期

一笑指天聊相約 一笑天を指して聊か相約す

共将詞賦答明時 共に詞賦を将ちて明時に答えんと

(『蕉鹿窩遺稿』)

五友の学問大成と人格形成に大きな影響を与えたのは日下伯巌(陶溪一七八五~一八六六)である。伯巌は、朱子学の泰斗と仰がれ、明教館教授となり、松山藩学興隆に寄与すること四〇年、また多くの秀才を育成した。

五友は伯巌の「洋書好き」だけは学ぶことができなかった。激しい社会の動乱と藩主を悲運に陥れた原因が、西欧にあると忠誠の士五友は確信したのであろう。

倉橋幸・(代かんむりに巾)(一八一七~一八六二)

当地におけるもう一人の伯巌門に上唐浜出稲荷神社神職倉橋幸・(代かんむりに巾)がいる。倉橋家は、倉橋麿(大化五年左大臣)二〇代の正統、将監太夫康儀が寿永年間(一一八二~一一八三)当地に下向到来したのに始まる。幸・(代かんむりに巾)は、幼時に家学を学び、ついで伯巌につき朱子学を修めた。「頼母頭」に任ぜられ厚く神社に奉仕し、地域の人々には寺子屋を開いて教授し、信望を集めたといわれる。性は高潔至純で名利に執着せず、常に詩書に親しみ、よく儒教本来の目標「修己・治人」に徹したといわれている。一八六二(文久ニ)年病没したが、村民で痛惜しない者はなかったというほど敬まわれ、惜しまれた(『倉橋家由緒書』、『伊予善行録』、「口碑」)。

鷲野南村

隣村南黒田の人であるが、郡中の陶惟貞・藤井道一らと親交を深め、よく行き来していた。また、五色浜公園に「南村鷲野先生碑」が建てられているように、縁の深いものがあるのでここに載せることにした。一八〇五(文化二)年七月二五日、大洲領南黒田村庄屋鷲野梅三郎の長男として生まれた。幼名は冨貴太、長じて蕗太郎と改称した。諱は翰、字は子由・子羽、号は南村・松陰と称した。周惟清とも自称した。少年時代、郡中の柔術家で漢学者であった沖荘助(昌助)に就いて学び、次いで宮内柳庵の下で学んだ。後、大阪に行って「新梅花社」に入り、篠崎小竹(一七八一~一八五一)の薫陶を受け、学問大いに進み、塾頭を務めた。父が病弱のため帰郷して、庄屋職をついだが、私塾「橙黄園」をおこして多くの子弟を教育した。清の国子艦祭主(国立大学長)江亀の箴言「起居坐立務要ス(二点)端荘ナルヲ(一点)(中略)以テ(二点)謙孫(一点)自ラ収メ 以テ(二点)和敬(一点)待ス人ニ 凡事切(二点)須ク謹餝ナル(一点)(後略)」(鷲野家蔵)を自室「雪月楼」に常掲して自戒とし学問と庄屋職に精励した。師篠崎小竹を終生景慕して伊予への来遊を勧めた。親友陶惟貞とは絶えず往来して詩文を交換し、広島の頼山陽、城長洲ら著名な漢詩人と親交して詩作に励んだ。中予地方には遺墨等も多く、著書に『南村翁遺稿』、『鷲氏日乗』がある。

詠竹

吾愛此君小厭多 吾此君(竹)を愛して多きを厭わず

烟朝月夕共婆娑 烟朝月夕 共に婆娑たり

史魚之真夷齊節 史魚の直 夷齊の節

淫雨疾風矢靡他 淫雨疾風にも矢って他靡けん

(『南村翁遺稿』)

宮内士集来リ訪フ 園中桜花半バ越チ 牡丹方ニ開カントス

一雙屐跡印庭沙 一雙の屐跡 庭沙に印す

有客尋来日未斜 客有り 尋ね来りて日未だ斜ならず

纔入柴門早停杖 纔に柴門に入りて早に杖を停め

春風香裏見桜花 春風香裏 桜花を見る

(同右)

玉井健次郎

(一八五四~一九四四)上野村庄屋玉井守也友信の長男。漢学を鷲野南村に学び、漢詩に長ず。

春日訪友人山荘 春日 友人を山荘に訪う

山荘雲磴入仙源 山荘の雲磴 仙源に入り

茅舎琴牀昼掩門 茅舎の琴牀 昼 門を掩す

艶々夭桃臨谷口 艶々たる夭桃は谷口に臨む

閑行吟歩到黄昏 閑行吟歩して黄昏に到る

(「詩本」)

雑詩 雑詩

秋夜寒々夢未成 秋夜寒々として夢未だ成らず

虫声喞々繞舎鳴 虫声 喞々 舎を繞りて鳴く

空懐往事腸堪断 空しく往事を懐いて腸断つに堪う

窓外月明五更 窓外 月明らかにして五更を過ぎたり

雑詩 雑詩

秋風吹起白雲飛 秋風 吹き起こりて白雲飛び

木葉飜散入破幃 木葉 飜散して破幃に入る

富貴功名非吾願 富貴功名 吾が願いに非ず

従来自恐素心違 従来自ら恐る素心に違いたるかと

謁茶臼山祠 茶臼山の祠に謁す

臼山来見巳黄昏 臼山 来り見えれば己に黄昏

畳石断碑為繚垣 畳石 断碑 繚垣を為す

作礼向祠遥展拝 作礼 祠に向かって遥に展拝すれば

巨松鬱々暮鴉喧 巨松鬱々として暮鴉 喧し

鎌田隆一

一八四六(弘化三)年一二月二六日、菊間浜村医師鎌田政仁(玄道)の二男として生まれた。幼名は寿三郎といい、菊澗居士、菊間無(けものへんに夾)居士、荻州医人、茅野舎主人、と号した。青年時代、東京に出て医学修業とともに漢学、和歌を学んだ。兄病没のため帰郷して家業を継いだ。一八七七(明治一〇)年推されて県会議員となり、二期務めた。一九〇三(明治三六)年宮下九七番地(伊曽乃神社傍)に開業し、二一年間医療に従事した。後、菊間に帰り、父祖の医院をつぐとともに晩成会(後の共道会・菊間倶楽部)、青年会を組織して社会教育の向上を図った。

隆一は敬神思想の持ち主で『午睡之眼醒』(別名『摂生新語』)を著し「わが身をばわが身なりとは思ふまじ神の恵に成りし身なれば」(「人体霊妙」)と詠じてこれを医療の基礎とした。

漢詩文は、松山漢学者で詩人の六行舎教授近藤南崧(元弘・鹿洲漁夫、一八四七~一八九六)と親交を結び、詩文を交換し「句々頗極好」、「流暢」、「使読者不覚感発興起」(読者をして覚えず感発興起せしむ)の評を受けるのが常であった。

著者に『覆醤集』(漢詩一三九首、漢文六九編・和歌六九首)、『恐惶集』(漢詩二二首・和文二・和歌五三首)、『磯野寓居集』(漢詩・和歌・随筆)などの外医学論文・時事評論・随筆などがある。

隆一の詩文は神祇を尊び、国を憂え、時局を嘆き、医学の発展を待して真情を吐露したものが多い。

感遇 感遇

男児生不得雄飛 男子 生まれて雄飛することを得ずんば

好入深山採蕨薇 好し 深山に入りて蕨薇を採らん

埋首蠧書何所獲 首を蠧書に埋めて何の獲る所ぞ

弱冠猶未悔前非 弱冠 猶未だ前非を悔いず

(『覆醤集』)

虎列刺病撲滅作 虎列剌病 撲滅の作

祝融跋扈放炎氛 祝融 跋扈して炎氛を放つ

二豎投機叛悩君 二豎 機に投じて叛きて君を悩ます

防疫精兵揮義勇 防疫の精兵 義勇を揮い

衛生烈士竭忠勤 衛生の烈士 忠勤を竭す

縦横撃破しょ(やまいだれに署)魁陣 縦横 撃破す しょ魁の陣

叱咤攻降癨将軍 叱咤 攻め降す癨将軍

薬砲声休城市冷 薬砲 声休んで城市冷しく

秋風始奏済民勲 秋風始めて奏す 済民の勲を

(同右)

宮下鰥居偶作 宮下鰥居偶作

月被隠雲花散嵐 月は雲に隠され花は嵐に散る

一身禍福豈要談 一身の禍福 豈談を要せんや

鰥居却喜貧無累 鰥居 却って喜ぶ貧なれども累無し

独体唯虞病克堪 独体 唯虞る 病に克く堪ふるかと

既覚人情冷淡・(てへんに丸、心) 既に覚ゆ 人情の冷淡いそがしく

飽知世味苦辛甘 飽くまで知る世味の苦辛に甘んずるを

老来猶勉応分業 老来猶 勉む応分の業

晩酌吟歌常是耽 晩酌吟歌して常に是れ耽しむ

又

孰謂微々鰥独身 孰れか謂う微々たる鰥独の身

乾坤容保一生尽 乾坤 容保す 一生尽

絶糧陳葵未全餓 糧を絶つも陳葵未だ全く餓えず

求楽簟瓢正守貧 楽しみを簟瓢に求めて正に貧を守る

坎らん(土へんに稟)時為東洞虎 坎らん(土へんに稟)の時には東洞の虎となり

隠淪頃倣買臣薪 隠淪の頃には買臣の薪に倣う

嗚呼日暮雖途遠 嗚呼日暮れて途遠しと雖も

萬事任天又侯晨 萬事天に任せて又晨を侯つのみ

鎌倉神社と漢詩

謁範頼公墓 墓ハ在豫州伊豫郡吾川村山腹稱名寺ノ前範頼公の墓に謁す、墓は豫州伊豫郡吾川松山腹の稱名寺の前に在り

萬木参天白雲度 萬木 天に参わりて白雲度る

山逕粛瑟晝凝露 山逕 粛瑟 昼露を凝らす

苔碑蝕余七字書 苔むせる碑は蝕ばみ余す 七字の書

蒲冠者範頼公墓 蒲の冠者範頼公墓と

有人曽伐墳上松 人有り 曽て墳上の松を伐りしに

全村悪疫年不豊 全村悪疫 年豊かならず

自是相伝説神罰 是れより 相伝えて神罰を説き

尊崇只称鎌倉公 尊崇して只称う鎌倉公と

大洲太守命山刹 大洲の太守 山刹に命じ

長使樹繁草不茁 長なえに樹をして繁らせ草をして茁えしめず

手今祭祀薦豆へん(竹かんむりに邊) 今に祭祀して豆へんを薦む

年之九月日念八 年の九月 日の念八

君不見鎌倉鬼武・(火かんむりに宝)<ママ> 君 見ずや鎌倉鬼武のえい(火かんむりに宝)

風雨粛々草青々 風雨粛々草青々

孰与南海吾川地 孰与 南海吾川の地

香火不絶灼威霊 香火は絶えず 威霊灼たるに

拝脆吊古遠人境 拝脆して古を吊う 遠人の境

碧池水明山色冷 碧池 水明らかに山色冷らかなり

幽禽啼罷山寂寥 幽禽 啼き罷めて 山寂寥たり

満地松籟動龍影 満地の松籟 龍影を動かす

上稱名寺門前少憩眺望尤佳 蟠松得一雨山添緑句命予作対句終不能得焉 因以此句為韻賦小詩五首

称名寺に上りて門前に少憩す。眺望尤も佳なり。蟠松「一雨山添緑」の句を得、余に命じて対句を作らしむ。終に得る能はず。よりて此の句も以て韻と為し小詩五首を賦。

登臨沃野平 山寺低残日 十里遍薫風 新秧青色一

登臨すれば沃野平らかに山寺残日を低めたり 十里薫風遍く新秧青色一なり

古寺立多時 暗雲没尭土 急風揺樹来 涼意隣山雨

古寺立つこと多時暗雲尭土に没す 急風樹を揺がして来り涼意は隣山の雨

一髪燧洋遠 白帆去自間 似雲不雲処 點々芸微山

一髪燧洋遠かに白帆去りて自ら間なり 雲に似て雲ならざる処点々たり芸微の山

突兀稱名寺 海山脚下瞻 一層高処上 眼界一層添

突兀たり称名寺海山脚下に瞻る一層高き処に上れば 眼界一層添う

覓路歴嵯峨 踞山擅眺望 平田数戸村 晴日炊煙緑

路を覚めて嵯峨を歴たり 山に踞りて眺望を擅ままにす 平田数戸の村晴日炊煙緑なり

追悼詩歌集

一八九三(明治二六)年一月、宮内木きゅうの長男葬儀によせられた漢詩・和歌・俳句は、当時の郡中及びその周辺の代表的詩人の名詩歌集ともいうべきもので注目される。その中で漢詩の一部を掲げる。

秋山晩景 秋山晩景 宮内寿一郎

牧笛吹来隔水遥 牧笛吹き来る 水を隔てて遥かなり

樵歌何処入雲消 樵歌 何れの処か 雲に入りて消ゆ

山嵐含雨孤村暮 山嵐 雨を含んで孤村暮る

((注)山嵐=湿気を含んだ山気)

風巻江楓葉々飄 風は江楓を巻き 葉々飄る

追吊先寿一郎君 追吊 先の寿一郎君 藤井玄外

(吊=弔の古字)

一七春風夢一驚 一七の春風 夢 一驚

何期忽地隔幽明 何ぞ期せん 忽ちにして地 幽明を隔てんとは

嗟君騎鶴仙遊後 嗟 君鶴に騎いて仙遊の後

遺愛空存孤短檠 遺愛 空しく存す孤短檠

鷲野 紹

君逝命哉最痛心 君逝く命なる哉最痛心

北ぼう(亡へんにおおざと)風雪鳥哀吟 北ぼう 風雪 鳥 哀吟

只残松下墳三尺 只残る 松下の墳三尺

長使慈親涙沸襟 長えに慈親をして涙 襟を沸さしむ

悼亡兄 亡兄を悼む 宮内亮治

嗚呼逝者去難留 嗚呼 逝く者は去りて留め難し

往時追想求莫由 往時を追想するに求むるに由なし

断腸君空来入夢 断腸す君が空しく来り入るの夢

北ぼう(亡へんにおおざと)遥指不堪愁 北ぼう遥かに指して愁しみに堪えず

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索