データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 近世 上(昭和61年1月31日発行)

六 藩政の展開

島原の乱と宇和島藩

元和八年(一六二二)の暮、秀宗は幕府から遠江守に任じられた。清兵衛の斬殺について不問にするということの幕府の公式の意思表示である。しかし秀宗にとっては、以後も困難な事態は続いた。この期の藩政に関する史料はあまりないが、しかし、政宗への「三万石領」もあり、ただでさえ苦しい財政事情のなかで、一〇万石にふさわしい家臣を抱え入れなければならなかったからである。明暦「由緒書」によれば、この時の武士一五一人のうち、秀宗入部以前に抱えられた者五六人、元和年間(一六一五~一六二三)に抱えられた者二七人、寛永年間(一六二四~一六四三)に抱えられた者五六人、計一三九人である。この間に絶家や分家もあったことを考えれば、一〇万石に相応した家臣の召し抱えが終わったのは、ほぼ寛永の一〇年代と考えてよいであろう。このころ――とくに政宗が死ぬ寛永一三年(一六三六)前後――は、秀宗にとってひとつの転機であったと思われる。前年の寛永一二年、秀宗は政宗から付けられた家老桑折左衛門の子但馬から知行七、〇〇〇石のうち六、〇〇〇石を召し上げている。河原淵組に知行地をもち、川後森城跡(現松野町)に住んだ桑折氏もいまや一、〇〇〇石となり、同一七年には、秀宗の四男宗臣が養子として入り、仙台からの付家老としての桑折家は完全に変質した。また、政宗の死により、「三万石領」が、寛永一三年で解消した。これは、財政にとっては大きなプラスであったと思われる。しかし財政事情はあいかわらずで、知行の加増分を「御借りなされ」という、加増をいわば「空手形」にする政策は寛永一一年から少なくも一七年までは続いた。また、慶安二年(一六四九)に藩が幕府普請惣奉行に提出した書上げによれば、このころは、以下のように幕府への役奉仕がたてつづけに命じられている。

一寛永九年六月、加藤肥後守御改易ニ付き、肥後国え上使之御時、舟数三十一艘・水主五百九十一人、御用立て候事、

一同十二年亥年より紀伊国石取り置き、翌年正月より御石垣御石普請、神田橋左右山下町水たたき共仕まつり候事、

一同十四年十一月より同十五年四月迄、嶋原一揆ニ付き、上使御用舟数五十艘・水主千二百十四人、御用立て候事、

第一条は、加藤清正の子忠広が改易された時、熊本城の受け取り・渡しのために幕府から派遣された上使一行に舟と水主を提供したものであり、第二条は、家光が行った寛永の江戸城普請のお手伝いである。第三条は、島原の乱の時、上使の往復に舟と水主を提供したというのである。この時、瀬戸内には九州と大坂を結ぶ海上の情報伝達ルートが形成されたが、宇和島藩も上使の往復だけにではなく、この一環にも動員されたことと思われる。このような、たてつづけの動員は、この期の藩財政を大きく圧迫したであろうことは、容易に想像されるところである。とくに島原の乱の水主一、二一四人という数字の重さは(これは、舟五〇艘から考えて、延べ人数ではなく実人数であったと思われる)、藩の役水主一、〇〇〇人余(第四項を参照)という数字と比べれば、実感できるであろう。

正保検地と岡谷兵右衛門

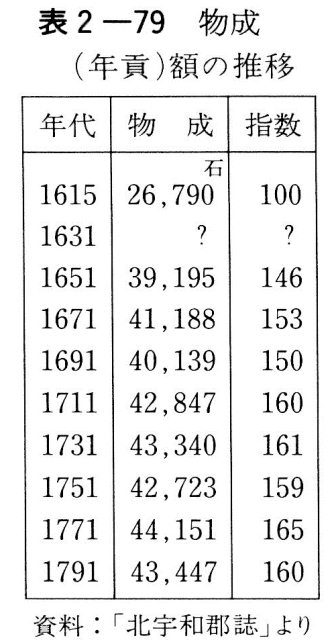

正保三年(一六四六)、秀宗入部後はじめての検地が領内に実施された(検地奉行は岡谷兵右衛門)。浅野長政の天正検地が六尺五寸を一間とする検地竿を使ったのに対し、正保検地では六尺三寸=一間の竿であった、と伝えられる。この検地についてはくわしい史料は伝わっていないが、岡谷兵右衛門は、検地の五年前の寛永一八年(一六四一)に宗時によって新規に召し抱えられた人物である。宗時は、早世したために家は継がなかったが、このころは世子としてすでに幕府に出仕し、秀宗と交替で江戸と国元を往復しており、実質的に藩政を総攬する立場にあったと考えられる。また兵右衛門は、元禄「由緒書上」には、甲斐国出身で「在郷・浦方御用御頼み」のために召し出され、領内の検地を行うとともに水不足の村々に多数の池を築いた、と記されている。甲斐国といえば、武田信玄の治水術で著名であり、兵右衛門もそうした腕を見込まれて採用されたのであろう。しかし、この検地の結果は、表二―78のように、大幅な石高の打ち出しである。すなわち、天正検地の七万石余(これには、後の三万石高分けになった村々は含まれていない)から一〇万石余へと、約四○パーセントの増であり、とくに山奥組(現野村町の一部と城川町)は四倍以上の増加である。これらが苛酷な打ち出しであるかどうかは、天正検地がどの程度に正確に竿を入れたかという問題もあり、にわかに決められることではない。しかし寛文検地では、逆に石高が減少していることから見て、正保検地がかなりに厳しいものであったことは確かなようである。ただし、検地による石高の増減が、そのまま直ちに年貢の増減につながるわけではない。そこで、表二-79によって藩領内の年貢額の推移を概観すると、一六一五年を一〇〇とすると(この数字は、入部以前の藤堂家代官時代の年貢の平均値である。また、後の高分けで吉田藩領となった村の数字は含まれていない)、正保検地直後の一六五一年には一四六となっている。以降一六○○年代の後半はほぼ一五〇、一七〇〇年代は一六〇前後である。このように石高の増減はただちに年貢の増減に結びつかないのであるが、しかし石高に応じて賦課される夫役などは、打ち出しにしたがって確実に増加したと思われる。なお、明暦「由緒書」では、兵右衛門の他に山田七右衛門と辻理左衛門が検地に関係したと記されているが、七右衛門は出羽の米沢・理左衛門は伊勢の出身であった。

また検地を機会に、定免制が施行された。免とは石高に対する年貢の率のことであり、よほどの不作でないかぎり、これを何年間か一定にしておくのが定免制である。さらに、これにともなって、家臣が自分の知行地を直接支配して年貢を取り立てる地方知行制が廃止され、藩が取り立てた年貢を家臣に配分する蔵米知行制が採用された。農民からすれば、未進の代償に給人により売りとばされる(第二項を参照)ことはなくなったし、給人にしてみれば、毎年一定額の年貢を保証されることになったわけである。地方から蔵米への移行は一七世紀後半の全国的な傾向であるが、宇和島藩の場合は、早い例に属する。

以上の改革が進行していた時期は、ちょうど沖之島と篠山の帰属が争われていた時期でもあり、前項で見たように、体制全体の権威が領内に浸透した時期でもあった。この改革によって、藩は入部以来はじめて、安定した支配の体制をまがりなりにも構築できたと考えられる。承応二年(一六五三)の和霊神社の建立は、そうした藩と領民との安定した関係の成立を象徴すると思われる。ついでながら、秀宗は入部直後に愛宕山(宇和津彦神社)の権現堂を立て、また元和九年(一六二三)には鳥居を寄進している。さらに寛永一五年(一六三八)には新町(現御幸町・鶴島町・恵美須町のあたり。このあたりがこう呼ばれていたということは、まだ町としては発展の途上にあり、完成しきってはいなかったことを意味している)に摂津西宮から広く漁民に信仰された恵比寿社を勧請した。また、慶安元年(一六四八)には一宮(宇和津彦神社)の祭礼に練物と新町での七日間の祭礼市が始まっている。和霊神社の建立はこうした流れの総仕上げと見ることもできよう。

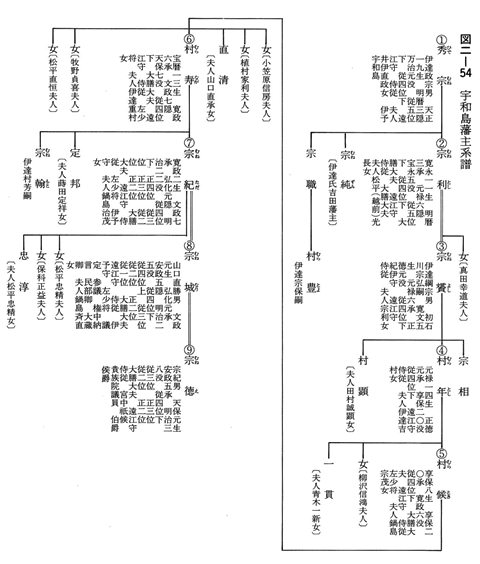

秀宗の隠居と宗利の襲封

明暦三年(一六五七)秀宗は隠居を許されて宗利に家督をゆずり、翌万治元年、江戸で没した(六八歳。法名は義山常信大居士。宇和島の等覚寺〔龍華山、現野川〕に葬る)が、隠居に際し所領を分割して三万石を五男の宗純に与えた(この分知をめぐる事情以下については第九節を参照されたい)。宗利の治世は、元禄六年(一六九三)に隠居するまでの前後三六年間に及ぶが、この間で大きな事件は寛文一一年(一六七一)に完了した城の大修築と、同一一年から一二年にかけて行われた内ならし検地であろう。

秀宗の時代にも、慶安三年に前年の地震で破損した城の石垣と土手の修理が、幕府の許可を得て行われ、また明暦二年には浜御殿(今の天赦園のところ)が造られている。しかし寛文の修築は、天守閣以下九か所の櫓の解体修理・堀の浚渫という大がかりなものであった。幕府に改修の願書が提出されたのが寛文二年であり、松根市郎右衛門を奉行、古谷九大夫を副奉行として工事が着手されたのは、同四年のことであった。翌五年には、本丸南方の石垣の修復を幕府に願い、全工事の完了には同一一年までを要している。なお、この間浜御殿の築地にも着手している(完成は延宝四年)。

寛文の内ならしと鬮持制

次に内ならし検地は、寛文六年の大洪水をきっかけに行われた、といわれている。この年の七月の三日から四日にかけて九州・四国地方を襲った大雨風で、伊予地方は大きな被害を受けた。南予については具体的には伝わっていないが、豊予海峡をへだてた対岸の豊後府内(大分)藩では家屋五三〇軒が倒潰し、土佐藩では損害を受けた田畑三万石、男女三七人・牛馬五〇七頭が溺死し、家屋二、〇三七が倒潰するという被害が出ている。伊予では、肱川上流の大洲を高潮が襲い城の石垣が一〇〇間ほど崩壊し、城下の家も大半が破壊された。宇和島藩の被害も相当なものであったに違いない。この洪水で田畑が流されて、農民の保有地が不均等になったのを均す、というのが検地の名目であった。まず村の農民を本百姓・半百姓・四半百姓の三通りにわけ、本百姓を一、半百姓を二分の一、四半百姓を四分の一として村の耕地面積を按分比例で分割し、その下に無縁(水呑)という耕地をもたない階層を設定した。その際に、耕地の内容が百姓によって不均質にならないよう、上中下の田畑を組み合わせて一人前の耕地を設定し、最後に鬮を引かせてそれぞれの百姓に耕地を配分した。また、この時に庄屋・組頭・村横目から成る村政機構も完成された。庄屋は、本百姓の三人前から一二人前の耕地を配分されたが、この耕作には村内の百姓を合力夫・田植役という名目で徴発することができた。また、庄屋に配分された土地は、小物成など(第一項を参照)を免除されていた。さらに、庄屋には、庄屋給田という年貢免除地、三升米といって本百姓一人から米三升(浦方では大豆三升)を取り立てる特権が与えられた。組頭には本百姓半人前の小物成免除地が、横目にも横目給田が配分された。

この内ならし検地については、六尺一間竿が使用されたことと関連して、次のように言われてきた。すなわち、この検地は、郡奉行八十島治右衛門が七万石から一〇万石への復帰の前提となる石高の打ち出しを目的として献策し、検地奉行に任命された治右衛門は、河内村(現宇和島市川内)の庄屋ら四人を斬るなど、領民の強い反発を押し切って強行された、とされている。しかし事実は、表二-78のように、石高は増えるどころか減っている。年貢が増徴された形跡もない(表二-79)。むしろこの検地は旧土豪に系譜を引く庄屋層の強い支持を受けて行われたのではあるまいか。第一には、検地の役人に井関又右衛門が登用されたという事実がある(第四項を参照)。寛文の始めのころ、家老の鈴木仲右衛門などから江戸に送られた書状の一節に次のような記事がある。「清良記と申す書ハ、三間宮ノ下村水也と申す者、慶安三年より作り立て、それ以後四年目ニ清書仕廻い、(中略)水也弟高串村(現宇和島市)庄屋甚右衛門、右の通り申し候。もっとも甚右衛門ならびに三間庄屋市兵衛などうち寄り、仕立て申し候事」。井関又右衛門はこうした庄屋層のグループに属したのであり、彼の登用は、検地が庄屋層の意見を重視して行われたことを意味していよう。第二には、庄屋層の特権を大幅に認めた検地の結果も、このことを裏づけている。とくに、庄屋による本百姓の耕作への使役は近世においては一般に禁止されているところであり、それがこの藩では公的制度とされているところに、そのことが感じられる。もちろん、そのような慣行のまったくないところに、このような制度が作られるはずもないので、これは慣行の制度化だったのであろうが、ともかくも庄屋層の特権は制度として確認されたのであった。

こうした制度のもとでの農村の実態を示す史料は少ないが、ちょっとした天候不順や洪水で年貢も納められず、喰い扶持にも事を欠く状態におちいるのは間々あったようである。年貢上納のため豊後に年期奉公に出る農民もあい変わらず多かったようであり、延宝四年(一六七六)、宮内村(現保内町、当時百姓数一四五人)では二五人が豊後へ売られていた。また、領内では水田地帯に属する郷内(現八幡浜市)・河内(同上)・田苗真土(現宇和町)の四か村は、同三年正月、麦五七石八斗の拝借を藩に願い出ている(この願いが収穫期の直後であること、また米でなく麦であることに注意したい)。これは「村百姓中、飢えに及び、御役儀なども罷り成らず候ニつき」一六七人分の「飢え食麦」であり、これで生活を続けながら苧で布や網を織り、それを売った代銀で八月中に返済するというのである。同じ年、野井川村(現城川町)に盗人が入ったが、盗られた物は、稗一斗・粟五升・苧ノ実二升五合・糠味噌一升五合・平皿五枚・塩一升などであった。この村も耕地の六割が水田であったが、農民の生活にとっては食糧としての麦・稗・粟(さつま芋の普及は元禄以降である)、作間稼ぎの原料としての苧などが大切であったのであろう。

農耕以外の農民の生産活動を重視した点は、藩も同様であった。小物成を現物で家臣に渡すことはすでにこのころは廃止されていたが、表二-76(第四項)について指摘したように、寛文期の宇和島藩では、広い意味での家臣に対する知行地に換算した給与は、表高の七万石を越えていた(検地の結果はこれよりも一万石多かったが)。これでは、年貢からの藩の収入はほとんどないことになるが、実際は、藩は後述のように家臣から知行を「借り上げ」や「役銀」という名目で一部返上させて年貢米を確保し、これを大坂に回送して収入を上げていた。その他にも藩は、小物成や役銀の他に、さまざまな名目で領民の経済活動に役銀を懸け、収入としていたのである。入部当初から厳しい財政事情にあったこの藩では、こうした役銀収入への依存は不可欠であったが、寛文期にはそれが構造化しているのである。

定額化された小物成などについては第一項で触れたが、その他に、まず海の漁猟については、網一帖ごとに役銀がかけられた。さらに漁獲についても「五分一」と称し、漁獲高の五分の一にあたる額が役銀として徴収された。これには、二〇〇種に近い魚について「銀五匁、搔鰯一石、ただし千六百喉、ただし搔ほうたれ四桶入り同断」「銀三匁、ふか大小拾喉」「銀一匁、ささい(栄螺)百五十」と基準値が定まっており、その五分の一が役銀とされた。また領外に出る船には他国船に対しても「札銭」(この札が通行証になった)が徴収された。陸上では、「山方分一」(分一は一〇分の一という意味)という役銀があり、これは約四〇種類の木製品について「寸切松・明松・小ね松・下根松・はりね松、此五品は壱斤(二〇貫目)ニつき分一銀五分づつ」「春きね、七本ニつき銀弐分づつ」「船道具、運上銀四分一の事」「木錠(碇)、五尺より六尺まで壱頭ニつき分一銀一匁、七尺より八尺まで同一匁五分」のように規定されていた。またこのころになると、紙についてはすでに定まった問屋(大坂屋と堺屋)が、藩内の紙を一手に取り捌いていたことが知られる。藩は、原料の楮の仕入れ代を紙すきに前貸しして製品を一手に問屋に渡させる政策をとっていた。藩営専売の萌芽と見ることができよう。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索