データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 近世 下(昭和62年2月28日発行)

四 貨幣流通の実態

米遣いと銀遣い

近世の貨幣制度は別に三貨(金・銀・銭)制度ともいわれるように、三種の貨幣が混合流通した。もっとも、東日本では金貨を基本とする経済であるとして金遣い、西日本では銀貨を中心とする銀遣いであったといわれ、銭貨は小口取引や釣り銭等に用いる補助的な貨幣として全国的に用いられた。しかし、このような貨幣流通は領主経済を中心とする隔地闇取引や城下町商業において見られるのであって、港町や在町はともかくとして、農村では銀貨はおろか、銭貨さえも貨幣として一般的に用いられるようになるのは近世中期以降のことであった。農村ではもともと貨幣経済が抑制され、農民も自給自足生活を基本としていたので、貨幣流通がほとんど見られなくてもけっして不思議ではない。しかし、時とともに田畑が売買され、自給に不便な物資を購入し、生産した農産物の余剰品を販売するようになるにつれて、農村でも貨幣需要はゆるやかだが高まってきた。こうしたときに農村で貨幣としての役割を果たしたものが米である。

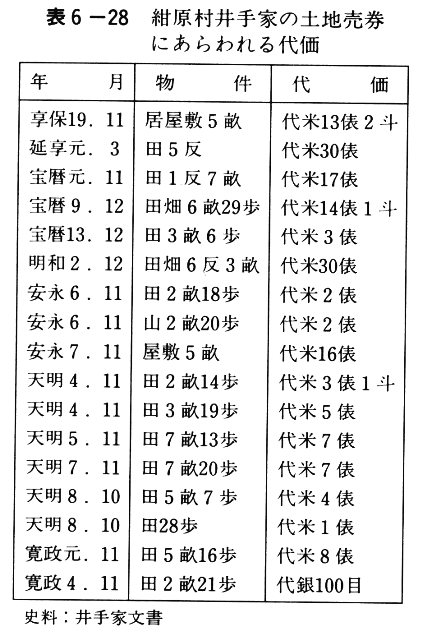

農村での頼母子実施に当たって、銭建ての掛け金・当たり金勘定とともに、米建て勘定もけっして少なくなかったことはすでに見たとおりである。頼母子を始めるおもな理由が生活苦(結果として年貢未納に結びつく)である場合が多かったから、直接貢納用の米が調達できる米建て頼母子がのちまで続いたのもある程度は理解できる。しかし、文字通りの貨幣が用いられてしかるべき取引でも米は用いられている。たとえば、松山藩領野間郡紺原村の井手家が享保一九年(一七三四)から寛政四年(一七九二)の間に行った一七件の土地取引は寛政四年に「代銭百目」で行ったものを除き、すべて代米建てであった。わずか代米一俵というような小口取引もあるが三〇俵(約一二石)という、農民には高額な土地取引もあり、いずれも金銀でなく、米で勘定された。

また、寛保元年(一七四一)て一月、和気郡二二か村は当年貢納用の不足大豆を穀物商人から買い入れることとし、入札させたが、その結果大豆一俵につき代米三斗七升二合で入札した綿屋六郎右衛門と、おなじく代米三斗九升八合で入札した栗田屋平六の二名を落札者としている。さらに、前年夏の作付用拝借麦も代米計算されている(門屋家文書「和気郡酉歳より覚帳」)。これらの事実は米がたんに支払手段として用いられているのみならず、農村における諸取引の一般的な価値尺度として用いられていることをあきらかにしているのである。西日本における一般的な通貨とされている銀貨は、領主経済や、隔地間におけるまとまった量の取引において基準貨幣としての役割をはたしたが、のちに述べるように近世中期以降、貨幣経済の発展に反比例するように流通界から姿を消していった。さらに、農村はもとより町方においても日常消費生活では銀貨は支払手段として高額単位にすぎ、いわゆる銀遣い経済はきわめて限られた場でしか見られなかったのである。

銭匁勘定の成立

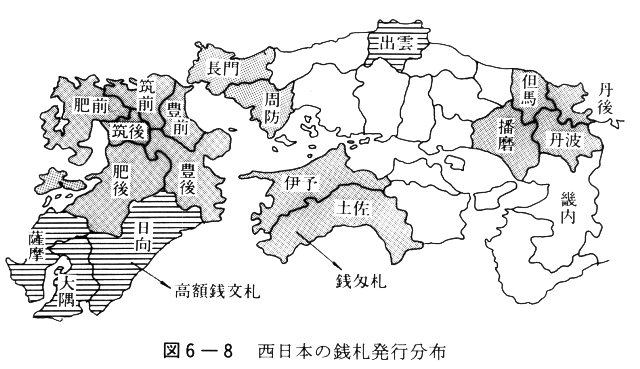

伊予地方では一八世紀中期から三貨制度と異なる貨幣勘定法があらわれ、明治初年にかけて庶民経済から領主経済にいたる広範な取引の場で用いられた。金・銀・銭三貨の単位は金貨が両・歩(分)・朱、銀貨が匁・分・厘、銭貨が文というように独自の呼称法があった。ところが、元文元年(一七三六)に行われた金銀改鋳以降、一見銀の勘定法である銀匁勘定と見誤りやすい銭匁勘定が行われはじめた。何匁何分何厘という単位の貨幣は近世においては銀貨の勘定法であったのに、たとえば銭五三匁四分三厘というような銭貨の勘定法があらわれたのである。銭一匁に相当する銭量は、当初銀一匁に相当する銭量、つまり銀銭相場の変動に応じて連動していたので、「銭一匁」は銀一匁分を銭貨で支払う、という程度の意味しかもだなかった。ところが、一八世紀末までに銭一匁の銭量が銀銭相場にかかわらず固定化するにっれ、銭匁勘定は複雑な様相を呈することになった。さらに藩札流通にさいして銀札が銭匁札化してしまう場合も少なくなく、このような動向から銭匁遣いの事実を探ることもできる。銭匁遣いの慣行は伊予だけでなく、銭匁札流通の事実から類推すると、図六-8のように、薩摩藩領を除く九州全域、防長、土佐、および播磨・丹波等の畿内西北部に広がっていた。

銀建て勘定を銭貨の量であらわす方法は元文期以前の享保期に見出すことができる。「和気郡古三津村御用日記」によれば、享保一三年(一七二八)分の松山領山年貢にあたる山札銀の徴収内訳が示してあり、それらの中に七四文銭、七八文銭、八〇文銭などが散見される。勘定が銀建てであるのにこのような銭貨が授受されているのは、当時新井白石による良貨政策が踏襲され、国内の金銀は限られているのに、より純分率の高い金貨、銀貨に改鋳されたので貨幣の絶対量が全国的に減少した。一方、山札銀は文字通り銀貨で上納するたてまえとなっており、やむなく時々の銭相場に応じて銭貨で上納したのである。この場合、銀一匁=銭七八文のときは七八枚の銭貨(一文銭)をひと括り結び、それを銭緡といったが、この銭緡一本を銀一匁にあてだ。ところが、銭相場がたとえば七八文から八〇文に変わった時には銭緡をくくり直さなければ銀匁勘定と連動させにくくなる不便さがあった。さきの古三津村御用日記によれば、山札銀割当て分が銀一四匁二分一厘であった同村の久次郎は銀一匁=七八文の銭相場であった徴収時に七八文銭の銭貨で納入したが、村から藩府に上納する段になって八〇文相場に変わってしまった。つまり、一四匁二分一厘の二文分(14.21×2=28.42文)不足するのであり、御用日記には八〇文銭で三分五厘不足(28.42÷80≒0.35)と計上されている。このような勘定法から、銀貨不足のため銭貨が代用されることがあっても、享保期にはあくまで銀建てで勘定が行われていたことが確認できる。

元文改鋳後、金銀貨は純分率が落とされてある程度流通量もふえたが、地方まで十分に行きわたらなかったらしく、城下町でさえ、依然として銭貨が銀貨代わりの貨幣として用いられた。しかも取引にあたって、商品の価値尺度が少しずつ銀貨から銭貨に移行していった。松山町会所「裁許帳」によれば、宝暦一〇年(一七六〇)に破産した河原町の材木商三津屋孫兵衛が所有していた米手形八〇俵代、六六文銭で}貫五〇八匁(銭貨にして九九貫五二八文)を、銭相場が六二文に上がったため一貫六〇五匁二分九厘(99528÷62=1605.29)と評価変えしている。米手形が銀建てで勘定されておればこのような評価変えは不要であったわけで、銭相場の変動にかかわらずこの米手形は銭九九貫五二八文の価値をもつ、銭匁建て勘定がなされていたことがわかる。

一見銀匁勘定のように見える銭匁勘定は銀貨不足を背景に、もともと銭貨を用いていた一般庶民が領主や問屋商人の用いる銀貨を中心とした経済とより多く接触するにつれて成立したものと考えられ、銭一匁があらわす銭量も以下で述べる諸藩領内への藩札浸透とともに固定していった。松山領野間郡別府村の村政備忘録である「永々万覚書」によれば、安永二年(一七七三)から文化三年(一八〇六)にいたる村入用収支が散見され、それらを摘出すると表六-29のとおりであった。安永四年までは、銀ないし米建て収支だが、以降一転して松山領の銭匁勘定である六○銭建てが一般となってしまっている。松山領の場合にはこの頃に六〇文銭勘定が定着したといってよいものと思われる。

札遣いの進展

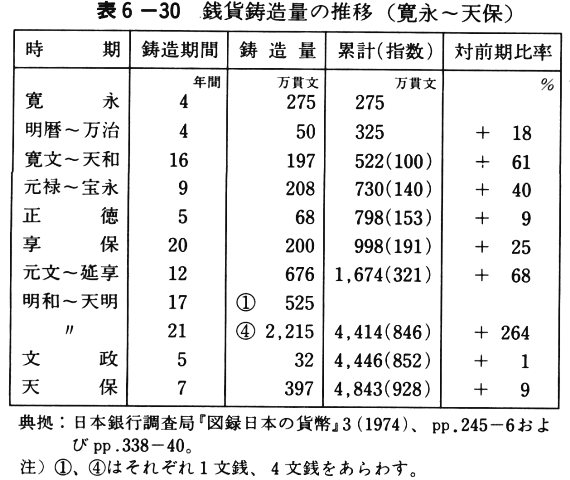

農村における貨幣経済が進展したとき、おもに需要された貨幣は銭貨であった。事実表六-30のように一八世紀後半において大量の銭貨が鋳造され、とくに明和四年(一七六七)から二一年間にわたってあらたに発行された真鍮四文銭の総発行量は寛永期いらいの一文銭鋳造総量に匹敵するものであった。いわば集中豪雨的に全国に浸透したといってよく、ために銭相場もこの期に銀一匁あたり六〇文前後の水準から一〇〇文前後の水準へと、急速に下落した。このように銭貨が流通貨幣として用いられる一方で、すでに見たように、土地取引や大口の商品取引においても銭建てで勘定されることも多くなってきた。さきの三津屋孫兵衛が所持していた米手形は銭九九貫文以上の価値を持っていたが、もしこれを当時の銭貨(鉄銭)で支払うことになれば三〇〇キログラム近い重量となる。実際の貨幣授受にあたってこのような重く、かさばる銭貨をつねにやりとりしていたかどうかは疑わしい。銭貨は日常生活にかかおる小口の取引には便宜たったが、少しまとまった額以上の取引では利用不便な貨幣であった。

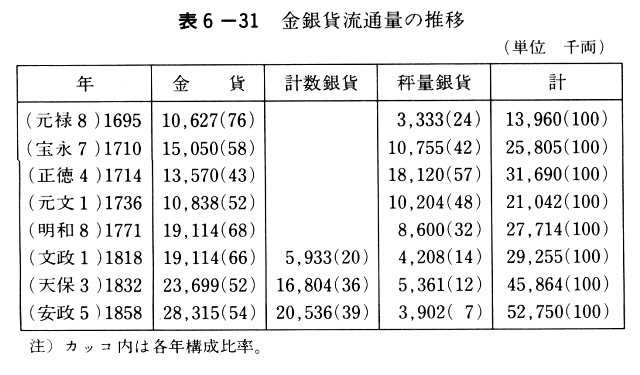

一方、西日本の中心的な貨幣であった銀貨(丁銀、豆板銀などの秤量銀貨)は元文改鋳以降、金貨とくらべると減少するばかりであった。とくに安永元年(一七七二)に始まり、幕末までに幕府金銀貨の約四割を占めるほどに重要な地位を占めた二朱銀や一朱銀などの計数銀貨(これらは類別としては「金貨」であった)鋳造のために丁銀は鋳つぶされる一方で、安政期には総金銀貨のうちのわずか七パーセントを占めるにすぎなくなっている。地方において、正貨としての銀貨はほとんど見られなくなってしまったといってもよい。にもかかわらず、近世初期いらい領主層および問屋を中心とする商人の間で定着している銀遣いは容易に変えることはできなかった。こうした銀貨不足と、銭貨の流通貨幣としての不便さとが、銀貨・銭貨を代用する札を生むことになる。しかも、当初銀札として発行された伊予諸藩の藩札を一般庶民が銭杜として受け入れたことによって、銀遣いと銭遣いを結びつける銭匁遣いの札と化し、この札が各領内の主要な流通貨幣となる、という形でいわゆる札遣いが進展することになった。

貨幣を用いる側から札への需要が高まっていた例証として、藩札とは別に、東・中・南予をとわず伊予各地で流通していた私札をあげることができる。ほとんど発行年度を確定することはできないが、経済力のたしかな町方商人や上層農民が札元となって、釣り銭や、魚・酒などの代銀を名目に発行された場合が多い。松山城下では五〇〇目前後の高額なものも出されており、これは輾転流通する今日の商業手形に近いものといえる。多くの藩札のように木板刷りでなく、いずれもほとんど墨書きであることも共通していた。

松山藩札

松山藩札が最初に発行されたのは宝永二年(一七〇五)六月で、宇和島藩についで伊予では二番目に古い。前年一二月に幕府から許可を得て、一〇匁、五匁、一匁~一分(この間の種類は不明だが、おそらく五分と三分)の額面で発行された。しかしこの時期は、元禄、宝永と幕府金銀貨が悪鋳され、貨幣が大量に出回っていて、諸藩の藩札発行は幕府貨幣の流通と競合することになった。そこで宝永四年一一月、幕府は全国的に札遣いを停止させることになり、松山藩でも同五年一月を期して発行後間もなく藩札を回収することになった。札と正銀との引き替えを促す藩令がたびたび出され、三月末まで猶予する通達も見出される(「諸事頭書之控」)ので、この期の藩札は城下町を中心にある程度浸透していたことがうかがわれる。

享保一五年(一七三〇)六月、幕府は良貨政策による金銀貨不足のなかでやっと札遣い解禁令を発し、宝永期までに許可されていた藩札の発行を認めた。松山藩は宝永期の銀札発行体制を再興させ、最小額面である銀一分札相当以上の銭貨での取引を禁じ、銭建て取引であってもそのつど銭相場で換算して銀札を用いるよう強い通達を出した。しかし、この期の銀札は過剰発行されたのか、一八年一二月には銀札相場が五分の一以下にまで下がった。札価を維持するために藩は発行量を減らすこととし、旧札を回収してあらたに発行する札に加印をした。しかも加印札一五匁で旧札一〇〇匁と引き替えており、旧札は価値が下落したまま、額面どおりの正銀とは引き替えられなかったのである。その後も札所持のものに銀札を貸付けるというような札の信用保持策が出されたりしたが、元文期にはまだ流通が確認できるものの、流通許可期限である延享元年(一七四四)までには回収もされないまま、流通は停止してしまった。

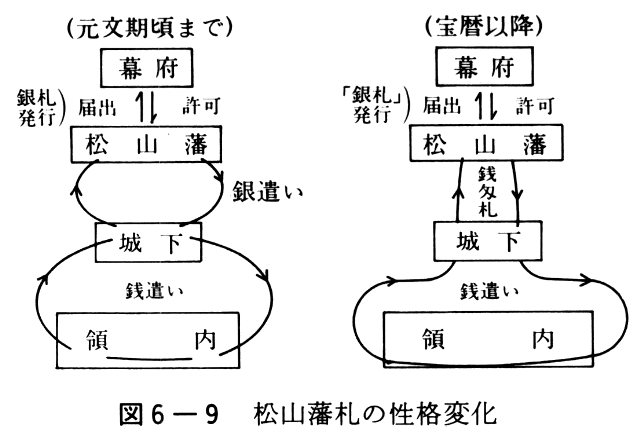

一〇数年以上の中断を経て、宝暦一三年(一七六三)一一月、新規に一〇匁~二分の七種の銀札が発行された。享保期銀札とくらべて特徴的なことは、銀札相場を銀銭相場の変動に応じてあらためるという原則が示された一方で、銀札一匁に付き六〇文という基準相場が初めて示されたことである。六〇文という札相場は当時の銭相場だったが、以降松山藩領では銭相場の変動にかかわらずこの六〇文銭勘定が定着して明治初年まで一般的となった。その分岐点となったのは明和四年(一七六七)二月の一〇匁札および五匁杜の新銀札発行である。すなわち、五匁札以上は文字どおり銀札として新札を出し。一匁札以下の計五種は六〇文銭札とすることが藩令によって認められたからである。ただし、幕府あてには一匁以下の小額札もすべて銀札として届出られている(表六-32参照)。また、すでに明和六年から家中への扶持米も銭札渡に切り加えていくなどして、銭匁札は領内全般に流通して行った。その後、寛政期までに一〇〇匁という高額札も登場し、同三年に五〇匁札も新発行され、すべて銭匁札化して行った。

当初銀札として発行された松山藩札が銭札化し、領内に広く浸透しえたのは、銭匁遣いという形で領主層の通貨である銀貨と、町方庶民および農民一般の通貨であった銭貨とをうまく結びつけえたためと考えられる。領主的強制をもって銀札を領内に通用させようとした享保期藩札流通政策をあらため、宝暦以降には民間の貨幣流通の実状に合わせて銀札を銭匁札化した結果、過剰発行などで一時的に札価が下落することがあっても中断することなく流通しえたのである。

松山藩札は預り地である天領の川之江地方でも流通したほか、近接する他領へも浸透し、受け入れられた。たとえば、安政四年(一八五七)一二月大洲領伊予郡郡中湊町の『塩屋記録』によれば、郡中で水揚げされた鮗を松山札七貫匁余で支払った事実が記されている。また、直接藩域を越えて流通していたかどうかは確かめられないが、『(小松藩)会所日記』によれば嘉永七年(一八五四)閏七月、松山札が狂乱しているので領民が小松藩札を正貨と引き替えようとする動きが多くなっていると記され、その影響力の大きさが知られる。

東予の藩札

東予の今治・西条・小松各藩でもいずれも銭匁の藩札が発行された。今治藩では飛地の宇摩郡三島会所が寛政一一年(一七九九)発行した一〇匁~二分の五種の銭匁札が発行年の判明するもっとも古い藩札である。今治城下で発行されたものとしては、天保一二年(一八四一)の五分・三分・二分の三種の札がある。今治藩では六六文銭札であった。藩札流通そのものの事実を確かめることはできないが、越智郡古国分村「由来記」によると寛政初年や天明期に六六文銭遣いの村入用や松葉取引勘定などが散見できる。さらに遡って、明和六年(一七六九)の村入用勘定で二分とか五分というような銀建ての、しかし銀貨では授受不能な小額勘定が認められ、すでにこの頃に銀札が発行されていた可能性が強い。ちょうど銭相場は六五文前後の水準から、銭貨大量鋳造により一気に下落に向かう時期であり、松山藩札の動向に重ねると、明和初年に銀札が発行され、そのさい一匁=六六文とされたようだ。なお、弘化二年二八四五)四月から三島飛地を除き、六六文銭遣いは六〇文銭遣いにあらためられた(国府叢書)。

西条藩札については寛政七年(一七九五)に一〇匁~二分にいたる銭匁札六種が発行されたことが残存する札から判明するほかはそれ以前の事情はわからない。しかし、新居郡多喜浜で庄屋を勤めていた天野家の記録によれば、明和七年(一七七〇)八月に六七文銭五〇目、一二月に六七文銭一〇〇目を借用した証文がある。また隣接する松神子村庄屋で塩田主であった小野家には製塩用燃料である松葉を担保として「通用銭」一貫五〇〇目を多喜浜から借り入れた明和五年四月の「銀子手形」証文が残っている。天野家には寛保~宝暦期(一七四一~六三)にわたって西条から折にふれ公的ルートを経て報知された銭相場が記録されている。そして明和期に入ると相場報知はなくなり、かわって銭匁勘定が増えてきた。塩田経営関連史料もそれまで銭匁遣いが一般であったのが、天明以降はほとんど銭匁表示となっている(天野元敬『多喜浜塩田史』)。以上の事実を総合すると、西条藩札も当初銀札として発行され、明和初年に一匁=六七文に銭匁札化したということが推定できる。銀札一匁あたりの銭量が銭相場に連動しているかぎりそのつど領内に広く報知する必要があるが、一匁=六七文に固定化すれば報知は不要となり、かわって銭匁表示の取引が増えてくると考えられるからである。

小松藩札は宝暦発行の一〇匁・一匁・一分の銀札が確認できるほかはすべて銭匁札であった(荒木豊三郎『日本古紙幣類鑑』)。額面は右三種のほか、銭匁札となってより五匁・五分・三分・二分も出ており、慶応元年(一八六五には一〇〇目札も銭札場預札として発行された。『会所日記』によれば、天保五年(一八三四)八月に「領内の新居郡上嶋山村・半田村・大生院村・萩生村では銭通用がまちまちになっているようなので、きちんと六〇文通用とするように。もっとも他領札については札相場は関知しない。」という通達が出た。これにより、小松藩札は六〇文銭匁札であったことがわかる。もっとも文政六年(一八二三)五月、過剰発行のためか札価が大いに下落した。藩府は藩令をもって札価維持につとめたがもとよりそれのみでは不可能なことであり、翌年五月介入を放棄し、市場で下落した札相場を認めなければならない状況に追い込まれている。しかし、安政三年(一八五六)一一月、銭札場融通のため大坂の丹波屋芳兵衛から正銀七五貫目を借入れ、札価維持につくした事実が認められるので、一時的には混乱したが、幕末期まで六〇文銭匁札としての小松藩札は流通していたといえよう。

南予の藩札

宇和島藩札は伊予でもっとも早く元禄一一年(一六九八)末、銀札五匁から一分の計五種で発行された。発行理由として幕府は元禄九年に始まる金銀貨改鋳による新金銀引替が幕府から強く迫られているのに、地方へはなかなか出回らず、そのためとりあえず札を出して旧金銀を回収しようというものであった。しかし、その意図が領内の正貨を杜と引き替えに回収し、一時的に藩財政に役立てようとしたものであることはあきらかである。同一三年九月には銀二〇〇目以下は札遣いとし、銀遣いを停止させた。そして宝永五年一月の札遣い停止まで城下を中心に銀札が流通した。享保一五年の解禁令とともに札遣いは再開され、元禄札に加印したものをそのまま引き替えた。しかし早くも同一七年二月、準備銀不足のため札座での引替業務に支障をきたし、翌年正月ついに引替停止となった。そこで一〇月、新札を発行し、札一匁の銭相場をそのつど公示することにより札の信用を保持した。しかし延享元年(一七四四)までには通用停止となった。宝暦一一年(一七六一)八月再び三匁~一分の七種の小額銀札で再開し、年貢銀納分での銀札使用を認めたこともあり、以降幕末までかなり円滑に流通した。この間、一〇~一〇〇目以上の高額札も出され、とくに幕末期には蝋や紙の専売制との関連で一〇○~五〇〇目というような札も出た。東・中予藩杜のように銭匁札化ぱしなかったが、宝暦期以降つねに札一匁あたり銭相場が領内に通達されていることから、民間では銭代りの紙幣として受げ入れられていたことはあきらかであろう。

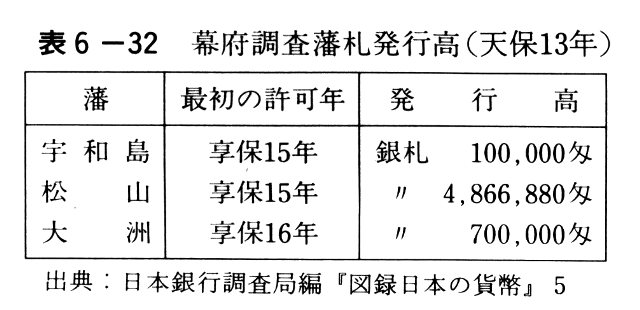

なお、天保一三年(一八四二)一二月現在で幕府が主要藩札について全国的に調査した発行高が伊予については宇和島・松山・大洲三藩について判明している。それによると宇和島藩札発行高は銀一〇〇貫目と、きわめて少ない。『伊達家御歴代事記』の天保五年一一月二八日の記事によれば、同三年六月から発行を見合わせていた三分札と二分札を同六年からあらためて発行するむね江戸留守居から幕府に報告した。その内訳は両札ともに二〇万枚ず つまり合わせて銀一〇〇貫目となる。文政一一年(一八二八)現在で、少なくとも一〇匁~二分の七種銀札が、合計五、二〇〇貫目出札されていた(通史『近世上』第二章第八節)といわれるから、天保一三年幕府調査発行高はこの時の部分的な報告高がそのまま計上されたようだ。

大洲藩札は享保二八年(一七三一)七月の銀三匁~一分の六種を初見とするが、この期に発行が認められたのは宝永四年以前に発行の実績のある藩に原則として限られていたので、宝永以前においても大洲藩札が出されていた可能性もある。具体的な推移は不明だが、一五年後の延享三年発行の銀札(額面種類は享保期に同じ)が残存しているので引続き流通していたことが知られる。天保四年(一八三三)二月、大洲藩江戸留守居役が幕府に報告した銀札発行高の内訳は表六-33のとおりであった。延享期以降、さらに八匁札と一〇匁札が増えていることがわかる。しかし、枚数のうえで一匁札以下のものが全体の三分の二以上を占めているのは札が小口取引にきわめて便利であったことを示している。この報告高がさきに示した天保一三年幕府調査藩札表にそのまま入っており、調査時点がかなり曖昧であったこともわかる。なお、大洲藩札が銀札であったか、一定銭量と結びついた銭匁札であったかは確たる手がかりがない。郡中湊町の『塩屋記録』には七五文銭勘定が多く散見される一方、大札(大洲札)建ての米相場等も記されている。大洲銀札が七五文銭遣いであった可能性もあるが断定は史料不足で難しい。

なお、新谷藩札は宗藩である大洲藩の銀札を流用し、延享三年発行の大洲札に「新谷」の印を押捺して用いたのがもっとも古い。当時は発行されていない一〇匁札に「新谷」印を押した札も残存しているので、その後も流用は続いたと思われる。幕末にいたり銀三〇~一貫目にわたる多種の高額銀札を産物方商人を通じて独自に発行し、濫発を重ねたので明治初年その流通はおおいに滞った。

また、吉田藩も宇和島藩札の裏面に「吉田」印を押捺して流用し、文政札まで遡ることができる。一貫目~五〇目にわたる慶応期宇和島藩札も流用する一方で、幕末・明治初年には吉田産物役所を札元とする独自の高額預札も発行した。天保九年(一八三八)の幕府巡見使向けの吉田藩答書によれば、「通用銭」は六六文通用であると記録されている。他藩の例とくらべて、この通用銭が藩札を示していることはあきらかである。少なくとも天保~弘化期の吉田藩領で六六文銭建ての米相場表示や土地売券状が多く見られ(『宇和島・吉田両藩誌』)、その単位銭量から判断して今治藩、西条藩とほぼおなじ明和初年に銭匁勘定が定着したものと推定される。そうするとその頃から宇和島藩札の流用が始まっていたかもしれない。

|

表6-28 紺原村井手家の土地売券にあらわれる代価 |

図6-8 西日本の銭札発行分布 |

表6-29 野間郡別府村村入用(安永2~文化3) |

|

表6-30 銭貨鋳造量の推移(寛永~天保) |

表6-31 金銀貨流通量の推移 |

図6-9 松山藩札の性格変化 |

|

表6-32 幕府調査藩札発行高(天保13年) |

表6-33 大洲藩銀札発行高内訳(天保4年2月) |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索